Жизнь и судьба Виктора Некрасова

Иван Давыдов — к 110-летию автора повести «В окопах Сталинграда»

17 июня 1911 года родился Виктор Некрасов — будущий автор повести «В окопах Сталинграда», лауреат Сталинской премии, политический эмигрант. О его судьбе и о том, почему эта его первая книга до сих пор принадлежит к числу самых честных рассказов о Великой Отечественной войне, — в материале Ивана Давыдова.

Виктор Некрасов умер в Париже, в 1987-м. Странный способ начинать разговор о писателе, наверное. Вдвойне странно, если учесть, что повод для разговора — что-то вроде юбилея. Родился он в июне 1911-го, теперь вот 110 лет со дня рождения.

Но для любого читателя разговор о писателе — это ведь разговор о себе. Любовь с писателем по-настоящему случается, если он тебе что-то может о тебе рассказать, помимо, разумеется, собственной воли. У критиков по-другому, я слышал, но я-то не критик. Я как раз читатель. Да, кстати, извинюсь заранее, я не критик. Дальше будет лирика.

Мой Некрасов — как раз из конца восьмидесятых. Рассказ о любви должен начинаться с описания первой встречи, правда? Но тут придется еще и про эпоху кое-что, не все ведь помнят, не всех задело, да и потом слишком много случилось всего, чтобы держать то время в памяти.

Про последние годы Союза пишут разное. Я вот напишу, что мне повезло. Момент, в который я начал читать — как бы это сказать? — не по-детски, всерьез, по-настоящему, оказался еще и моментом, когда страну накрыло валом недоступных ранее книг. Буран такой из книг. Снегопад из книг. Завалы из книг.

И казалось, что зачем-то надо разобрать эти завалы, зачем-то надо прочесть все, что не издавали и запрещали, а теперь разрешили и начали издавать. Наверное, чтобы вернуть украденное у предшественников время, как-то так (цель утопическая, да, но в четырнадцать лет так не думаешь). Ну вот я и взялся читать.

Я был дик, разумеется, что отчасти оправдывалось возрастом, я не знал, как в этом книжном море ориентироваться, и я выбрал себе простые ориентиры: я решил, что все, запрещавшееся в СССР, все, что не публиковалось вовсе или публиковалось за границей, достойно моего внимания. А все, что разрешалось, — недостойно.

Я до сих пор не уверен, что это совсем уж плохой критерий.

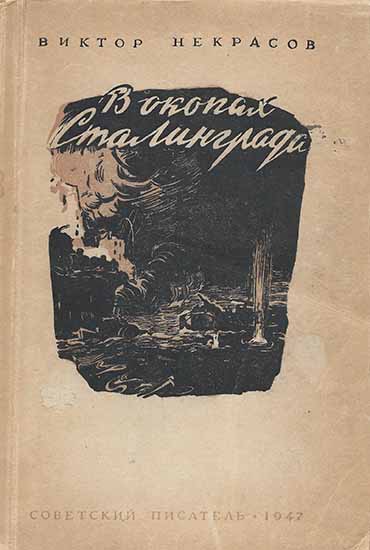

Обложка первого издания «В окопах Сталинграда», 1947. Источник

Обложка первого издания «В окопах Сталинграда», 1947. ИсточникНекрасов. Белая такая книжка, серые буквы названия. «В окопах Сталинграда». Война как тема не особенно меня увлекала, но где-то я что-то успел прочесть. Эмигрант. Значит, надо брать.

Я начал с предисловия и расстроился — Сталинская премия второй степени, громадные тиражи в Союзе... Подсунули, в общем, какое-то барахло. Но раз уж уплачено... Страница, еще страница, — и все, и нет никаких вопросов, никаких ненужных мыслей, есть только Юрий Керженцев, лейтенант-сапер, выживающий в нечеловеческом мире великой войны. Есть только эти слова. Совсем, кстати, простые слова.

Так вот и случилась любовь, и начали вырастать на полках другие его книжки, и главное — так моя любовь никуда и не делась. Все проходит, знаете, иных кумиров начинаешь стесняться. С Некрасовым не то.

***

Киевлянин, из дворян (так себе пункт для советской анкеты), счастливо переживший революцию и все, что было после. Семью, конечно, задело — старшего брата в 1919-м засекли шомполами в Миргороде патрульные красноармейцы, приняв за иностранного шпиона: брат по-французски говорил лучше, чем по-русски. Старшего убили, а младший выжил, вжился в новую жизнь, учился на архитектурном факультете Киевского университета, начал работать. Даже тридцать седьмой прошел мимо: «Вот тут могло кое-что случиться. Но не случилось. А очень и очень могло», — напишет потом Некрасов. И объяснит: семью не тронули, потому что соседи оказались приличными людьми. Не доносили. Бывало и такое.

Писать пробовал еще до войны, занимался на литературных курсах. Но писателем его сделала все-таки война. На фронте — с сорок первого, причем пришлось потрудиться, чтобы туда попасть. Хотел попасть. Лейтенант, полковой инженер, заместитель командира саперного батальона. Харьков, Сталинград, далее — почти везде, в 1943-м первое ранение, в 1944-м — второе, тяжелое, госпиталь, инвалидность, конец военной карьеры... Но еще до того — орден Красной звезды. Свою войну Некрасов закончил капитаном.

Работал после войны в одной из киевских газет и почти сразу начал писать повесть о пережитом — «На краю земли». В 46-м книга вышла в «Знамени», но под другим названием — «В окопах Сталинграда». Казенные критики приняли без восторга — непривычная вещь. Но повезло. Началась сказка про лучшего друга писателей, которую не раз мы читывали. Повесть прочел Сталин, и Сталину повесть понравилась. Сталинская премия, экранизация, прямая дорога к успеху — финансовому в том числе. Некрасов стал звездой. Попал если и не в число главных советских писателей, то уж точно — в число заметных. И продолжил работать, писал вполне хорошие книги. Печатали все. Многое — в «Новом мире», сначала Симонов, затем — Твардовский. Квартира, дача, загранкомандировки. Предел мечтаний для советского интеллигента.

Можно было бы и доживать спокойно, идти от награды к награде, но не сложилось. В 1959-м Некрасов опубликовал статью, в которой выступил против открытия парка в Бабьем Яру, там, где фашисты убивали евреев. Настаивал — надо поставить памятник. Оттепель, такое еще возможно. Хотя Хрущев, говорят, взбесился.

В 1966-м выступил на митинге в память о расстрелянных там. На несанкционированном, естественно. А так уже нельзя, кончилась оттепель, да он еще и письмо Брежневу подписал. Требовал остановить реабилитацию сталинизма. В общем, из героя-фронтовика превратился в «организатора массовых сионистских сборищ».

Виктор Некрасов на похоронах Анны Ахматовой, 10 марта 1966 г. Фотография Валентина Брязгина. Источник

Виктор Некрасов на похоронах Анны Ахматовой, 10 марта 1966 г. Фотография Валентина Брязгина. ИсточникПознакомился с КГБ, узнал, что такое обыски и что такое допросы. Но при этом его все-таки не добивали. Печатать прекратили только в 1971-м. В 1974-м выпустили за границу — после письма Брежневу, где Некрасов прямо изложил свои обиды на режим. Просился на два года, визу получил на 90 дней, остался навсегда.

Все получилось — встречи и дружба с лучшими эмигрантскими писателями, работа в «Континенте», новые книги. Жил под Парижем, умер от рака легких в 1987-м. Впрочем, про это уже было.

Такая вот жизнь. Такая вот судьба.

***

Что же там было, в первой его книге? Ни пафоса, ни надрыва, рассказ от первого лица, герой — лейтенант-сапер (понятно, что от автобиографических черт никуда не деться, да и зачем), вместо сюжета — передвижения живого человека, обусловленные длящейся вокруг пляской смерти. Рядом с героем — офицеры-кадровики, простые и веселые грубияны, умеющие легко умирать, солдаты, которые тоже эту науку знают, и вчерашние штатские, такие же, как он, которые оказались вдруг воинами. А, да, еще штабной, законченный мерзавец.

Ритм — скачущий, как дыхание человека, вокруг которого идет война. Вот — несколько мирных дней в Сталинграде, который еще только готовится стать местом главной битвы в истории человечества. И тут спокойно все, даже как-то расслабленно. А вот — окопный ад, и речь становится дерганой, как разрыв снаряда. Язык нарочито простой, заявка — на фиксирование реальности, без попытки выйти в сторону решения каких-нибудь там мировых проблем.

И в итоге — невероятно достоверная картина войны. Минимум средств — и максимальный по мощи эффект. То, что потом — именно с оглядкой на Некрасова — назовут «лейтенантской прозой». Все остальные были после, и были от него в явной или неявной зависимости. У всех — повесть как главная форма, у всех — взгляд на войну через «я» повествователя, у всех — отказ от сложного сюжета и стремление выдать подобие дневника.

Надо думать, это и смутило советских критиков — где героизм? Где несгибаемое мужество советских людей? Где переделанные в прозу газетные передовицы? Разве так должен описываться немеркнущий подвиг советского народа под руководством величайшего из вождей?

Вождю, правда, понравилось, как отмечено где-то выше.

***

Уйти от сравнений с Гроссманом не получится. Оба видели Сталинград своими глазами, оба описали увиденное, но Гроссман делал эпопею — с явными отсылками к традициям великой русской, не без подмигивания Толстому, с философскими отступлениями, с очевидным стремлением задевающие целое человечество проблемы если уж не решить, то хотя бы подступиться к ним.

У Гроссмана — вопросы вселенского масштаба, у Некрасова — чуть растерянный человек, которого бросило в самую гущу самой жестокой войны в истории. Гроссман осмысляет, Некрасов — смотрит, оставляя право осмыслять читателю. Если появится такое желание, конечно. За его текстом — тоже, разумеется, история страны и мысли, которыми воюющие жители страны переболели. Но не в виде размышлений всесильного демиурга-автора. У него такого автора нет. Его рассказчик — не всесильный. Такой же хрупкий, как и все. Как люди. Люди вообще порода очень непрочная, их довольно легко убивать.

От сравнений не уйти, а сравнивать бесполезно: оба лучше. Но позволю себе все-таки одно замечание. Миллион, наверное, статей написано про то, как нынешнее наше государство превращает память о войне в лакированный полурелигиозный культ. Но ведь правда — превращает. И пытается мертвых той войны снова призвать — на новую, «гибридную», или как там ее называют.

Гроссмана тоже призвали. Правда, в самом начале славных дел, в 2012-м, когда на одном из государственных телеканалов вышел сериал по «Жизни и судьбе». Сейчас бы, наверное, и он не пригодился. Перед стартом Елена Ямпольская (теперь она в Думе, главная по культуре, а тогда боролась за духовность в газете «Культура») взяла интервью у автора сценария — Эдуарда Володарского.

Собеседники порассуждали о величии Сталина, а потом Ямпольская сказала: «По моим субъективным впечатлениям, книга Гроссмана гнилая. Причем эта гнилость очень умело вплетена в ткань повествования. Как вам удалось обойти эти места?» Володарский ответил просто: «А я их выкинул».

В общем, Гроссман сгодился для нового культа только в изувеченном виде. А вот Некрасов — не сгодился никак. Не призывают его на новую войну. Слишком прост. И слишком много ужаса из этой простоты растет.

В.П. Некрасов, 12 сентября 1974 г., Киев. Источник

В.П. Некрасов, 12 сентября 1974 г., Киев. Источник***

Перестать говорить о любви тяжело. И чтобы самого себя хоть как-то остановить, закончу цитатой. Это «Саперлипопет», предпоследняя, кажется, из вышедших книг. Что за странное слово в названии? А вы почитайте. Автор сам ищет ответ, мешая воспоминания с анекдотами, плетет из истории России что-то такое, знаете, вроде изящного половичка.

При всей — даже чуть показной иногда — простоте языка, он очень тонкий стилист, между прочим. Это такая непростая простота. Но все, все, умолкаю, цитата:

«Вы здесь совсем недавно, дорогой Виктор Платонович, но, вероятно, обратили все же внимание на обилие лозунгов „Партия и народ едины”. Почему-то над всеми въездами в туннели висят. Многие смеются над ними. А я не смеюсь. И вы не смейтесь. Да-да, едины! Притерлись друг к другу, ненавидят, острой ненавистью ненавидят, те этих, эти тех, но на данном этапе, как говорится, прожить друг без друга не могут. На черта колхознику или рабочему хваленая эта демократия, свобода? Да он не знает, с чем ее едят. А тут все знает. Где и как толь достать и что принести секретарю райкома, чтоб полуторку на сутки выдурить, а хапуге начальнику милиции, чтоб наскандалившего спьяну пацана твоего освободил. А Партия — та самая, с большой буквы, честь и совесть народа, знает, что как платят, так и работают. Ну и пусть воруют, только не зарываются. Едины, едины...»

Не хотел я в политику, а все же — понимаете теперь, почему на новую войну Виктора Платоновича Некрасова начальники не призывают? Чужой он им. А нам свой.