Заколоченная квартира сапфической поэтессы, полная змей и жаб

Что читали авторы «Горького» в 2022 году. Часть 2-я

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

В этом печальном году читалось трудно и прочла я меньше, чем в прошлые годы. Конечно, если говорить о тех книгах, которые непосредственно связаны с моей специальностью историка литературы, то читать их с прежней интенсивностью было необходимо: работа отвлекала от мрачных мыслей, да и среди этих книг были по-настоящему интересные — например, «Очерки истории и типологии французской массовой прозы XIX — начала ХХ века» Кирилла Чекалова или «Король Лир» в переводе Осии Сороки — том, подготовленный Сергеем Радловым и Дмитрием Ивановым и содержащий, помимо высоко оцененного специалистами перевода шекспировской пьесы, солидный научный аппарат — статьи, интервью, библиографию. Близка к этой группе и книга Владимира Бабкова «Игра слов. Практика и идеология художественного перевода», она оказалась для меня безусловно полезной, поскольку приходилось и приходится не только анализировать французскую литературу, но время от времени и переводить ее.

В этом печальном году читалось трудно и прочла я меньше, чем в прошлые годы. Конечно, если говорить о тех книгах, которые непосредственно связаны с моей специальностью историка литературы, то читать их с прежней интенсивностью было необходимо: работа отвлекала от мрачных мыслей, да и среди этих книг были по-настоящему интересные — например, «Очерки истории и типологии французской массовой прозы XIX — начала ХХ века» Кирилла Чекалова или «Король Лир» в переводе Осии Сороки — том, подготовленный Сергеем Радловым и Дмитрием Ивановым и содержащий, помимо высоко оцененного специалистами перевода шекспировской пьесы, солидный научный аппарат — статьи, интервью, библиографию. Близка к этой группе и книга Владимира Бабкова «Игра слов. Практика и идеология художественного перевода», она оказалась для меня безусловно полезной, поскольку приходилось и приходится не только анализировать французскую литературу, но время от времени и переводить ее.

Если же отвлечься от чтения по специальности, то здесь обнаруживается явное преобладание и предпочтение литературы «нон-фикшн». При всем том, что перевод Наталии Мавлевич был, как всегда, превосходен, роман Дезерабля «Властитель мой и господин» не захватил меня с той же силой, что его же «Некий господин Пекельный». Больше тронул меня прочитанный по-французски роман Андрея Макина «Армянский друг» — очевидно, созвучный трагическим событиям в Арцахе. Не вызвал прежнего интереса Виктор Пелевин, хотя его роман «KGBT+» показался мне большей удачей, чем прошлогодний «Transhumanism inc.». А роман Линор Горалик (Признана властями РФ иноагентом.) «Имени такого-то» я просто бросила читать после нескольких первых страниц — не потому, что автор мне не нравится (как раз наоборот), а потому, что погружаться в перипетии жизни обитателей психиатрической больницы, ожидающих наступления немцев на Москву в октябре 1941 г., я не смогла. Уж очень много возникало «неконтролируемых ассоциаций», как выражались цензоры эпохи застоя.

В этом аспекте записанные Еленой Коркиной устные рассказы Ариадны Эфрон («Ариадна Эфрон: рассказанная жизнь») показались более светлыми, хотя и описывали лагерную жизнь дочери Цветаевой. Сталинская эпоха по-прежнему крепко держит многих, поэтому с интересом прочла монографию Евгения Добренко и Натальи Джонссон-Скрадоль «Госсмех. Сталинизм и комическое», тем более что природа комического в разные эпохи всегда казалась мне очень важной для изучения. О своем детстве при Сталине написала Нелли Морозова. Ее книга воспоминаний под названием «Мое пристрастие к Диккенсу», где диккенсовские романы оказываются способом спастись от страшной действительности для дочери «врагов народа», очень близка моему восприятию Диккенса как своего рода гуманной книготерапии. Очень важно было познакомиться и с воспоминаниями друзей об Андрее Дмитриевиче Сахарове — «А. Д. Сахаров: Гражданин Вселенной», они еще раз дали почувствовать, как нам не хватает сегодня этого замечательного человека. Понравилась и книга совсем в другом роде — «Ереван. Биография города» Марка Григоряна: прошлое и настоящее армянской столицы представлено и увлекательным текстом, и большим количеством иллюстраций. Поскольку я не занимаюсь математической лингвистикой, то книгу Марии Бурас «Лингвисты, пришедшие с холода» не отношу к чтению по специальности, а с удовольствием называю ее среди нефикционального чтения, тем более что в книге речь идет не столько о чисто научных проблемах, сколько о жизни крупных ученых-лингвистов в период оттепели и начала застоя. И здесь много тех, «делать жизнь с кого» было бы неплохо, если бы получилось.

Но самое большое удовольствие я получила от небольшой книги эссе Льва Рубинштейна «Ма-ма мы-ла ра-му». Любопытен сам замысел: написать свои воспоминания о детстве и отрочестве в виде комментариев к своему поэтическому тексту, составленному, как многие знают, на манер каталожных карточек, из отдельных строчек. Прекрасный язык и стиль, тонкая ирония, умение кратко, но очень емко описать портреты родных, друзей, соседей и пр. — все это мне давно нравится у этого автора. Кажется, мои комплименты банальны, но часто ведь и истина — банальна.

Для меня книга всегда была в том числе терапией. Не понимаю, зачем люди тратятся на психиатров и глотают антидепрессанты, когда есть книги? В эпоху повышенной неопределенности нужно лишь сделать правильный выбор, подойдя к своей библиотеке. Для меня таким выбором в 2022 году стали три автора, далекие друг от друга во всех отношениях, кроме, как оказалось, первой буквы их имен: Чоран, Чжуан-цзы, Чехов.

Для меня книга всегда была в том числе терапией. Не понимаю, зачем люди тратятся на психиатров и глотают антидепрессанты, когда есть книги? В эпоху повышенной неопределенности нужно лишь сделать правильный выбор, подойдя к своей библиотеке. Для меня таким выбором в 2022 году стали три автора, далекие друг от друга во всех отношениях, кроме, как оказалось, первой буквы их имен: Чоран, Чжуан-цзы, Чехов.

Чоран — этот скептик с сердцем мистика — лучший из европейских собеседников. Предельно честный и откровенный, чуждый какой-либо манерности, позы, претензии, безжалостный ко всему, что, будучи иллюзорным, претендует на малейшую реальность. Кажется, он не верит ни во что, но его неверие, его радикальное сомнение — это кочерга, которую он по рукоять загоняет в душу читателя, вороша там едва тлеющие угли, дабы попытаться раздуть огонь пробуждения.

Чехов делает то же самое, но мягче, интеллигентнее. Его категорически не устраивает все современное и современный тип человека — активный, целеустремленный, хищнический. Чехов хочет иного — лучшего, чистого, — но какого именно, не знает и сам. И эта характеристика крайне важна. «Знают» как раз те, кто напористо стремится все вокруг переделать. Но переделывают они, разумеется, по образу и подобию сегодняшних (а то и вчерашних) своих представлений, иных не имея и не ища. Чеховский же герой просто разомкнут в сторону будущего, позволяя ему сделать нашу жизнь чуть объемнее и осмысленнее и не схлопнуться в ничтожный атом злободневности. Нам всем нужно немного «чеховщины» — и как противоядия от бесконечной суеты вещей, и как дополнительного измерения, приподнимающего нас над плоскостью «человеческого, слишком человеческого».

Чжуан-цзы — вот как раз уровень шести тысяч метров над землей. Просветленный даос, который двадцать три века назад — в ситуации, казалось бы, максимально далекой от нас — нашел единственный способ использовать слова, чтобы сказать то, что к этим словам не сводится и ими не исчерпывается. С тех пор человечество произвело невообразимое количество слов и текстов, но никто даже не приблизился к истине этого древнего китайца. Возможно, потому, что человечество прискорбно посерьезнело. Оно забыло, какой великой силой может обладать смех — не глупое гыгыканье или злорадное хихиканье, но все вмещающий, все освобождающий, запредельный всем ограничениям смех — смех человека, в котором «ни жизнь, ни смерть ничего не меняют».

* * *

В эпоху перемен или их ожидания естественно интересоваться схожими временами. Я давно понемногу изучаю и проникаюсь двадцатыми, считая их лучшим периодом русской литературы. Колоссальные перемены во всех сферах общества, радикально новые идеи и идеалы наложились на все еще живые импульсы Серебряного века, породив совершенно невероятное сочетание. В поисках новых имен я прочитал сборник рассказов 1920-х годов «Окрыленные временем» и был вознагражден сполна. Количество талантливейших авторов просто зашкаливает! Тут и Горький, и Бунин, и Ремизов, и Замятин, и Пильняк, и Грин, и А. Толстой, и Бабель, и Пришвин, и Леонов, и Булгаков, и Платонов, и Олеша, и Зощенко, и Тынянов, и В. Катаев, и Шолохов. Но это только первый ряд. Богатый язык, интересные эксперименты со стилем у позабытых сегодня многими Чапыгина, Вс. Иванова, Соколова-Микитова, Н. Тихонова, И. Макарова, Артема Веселого. Есть и совсем неизвестные для меня имена: И. Гольдберг, В. Лидин, П. Романов, П. Павленко, А. Неверов...

Тексты самые разные — реалистические и фантастические, «рабоче-крестьянские» и декадентские, военные и бытовые, охотничьи и морские зарисовки, юморески и притчи. Сразу бросается в глаза, что писатель еще вполне свободен, что большевистская цензура еще не требует от него неукоснительного следования «линии партии», так что герои многих рассказов «против коммунистов — за большаков и против революции — за революху». Вот эта-то «революха» — то есть индивидуально понятое и прожитое состояние тотального обновления — и составляет самый нерв, самое сокровенное практически всех рассказов. Даже если эти рассказы — совсем не про революцию, а, скажем, про... огурцы. Именно поэтому рядового красноармейца Артема Веселого читать интереснее, чем великолепного стилиста Бунина, ведь Бунин дышит отжившим, а Веселый говорит какое-то новое слово о человеке — пусть и кое в чем нелицеприятное.

А следом, не мешкая, я взялся за трехтомник Бориса Пильняка. Вот удивительный автор! В какой-то другой стране он был бы национальным достоянием, у нас его и не издают практически, и не изучают. Помнят разве что скандальную «Повесть непогашенной луны» да «Голый год» — «первый роман о революции». Между тем эти вещи еще сравнительно простые, ученические. Настоящего Пильняка нужно «брать» в «Машинах и волках», в «Заволочье», в таких рассказах, как «Kneeb Piter Komandor». Здесь ворочается обнаженная магма русского языка, сдвинутого тектоническими процессами, здесь многовековая подспудная эволюция спрессовывается в единый ком, говоря такую правду о петровских временах или пореволюционных годах, какую не вычитаешь ни в одном ученом труде. Все сдвинуто, смешано, варьируется, повторяется, как заклинания, течет одновременно в нескольких направлениях, живет мгновениями, но алчет вечности.

После Пильняка и Платонова невыразимо скучно читать современную прозу. Она кажется насквозь вымученной, приземленной, шаблонно-книжной. Неживой. Пожалуй, сегодня время неспешной мысли, дневниковых заметок, тихого уединения, а не большой, настоящей литературы. Последняя пока недосягаема, как снежные вершины двадцатых...

Год начался с «Улисса». Я приступил к чтению знаменитого романа Джойса в январе 2022 года. У меня сложился ежевечерний ритуал: по окончании рабочего дня я садился в любимое икеевское кресло и, попивая сладкий мятный чай, читал этот бесконечный роман, читал с карандашом, читал, еле сдерживая себя от радости чтения. Я вспоминаю это время с тоской — тоской по безмятежному настроению, тихим вечерам, иллюзорной уверенности в будущем. Я успел прочитать только треть романа.

Год начался с «Улисса». Я приступил к чтению знаменитого романа Джойса в январе 2022 года. У меня сложился ежевечерний ритуал: по окончании рабочего дня я садился в любимое икеевское кресло и, попивая сладкий мятный чай, читал этот бесконечный роман, читал с карандашом, читал, еле сдерживая себя от радости чтения. Я вспоминаю это время с тоской — тоской по безмятежному настроению, тихим вечерам, иллюзорной уверенности в будущем. Я успел прочитать только треть романа.

В конце марта я уже бродил по улицам Еревана. Как-то мы с братом зашли в кофейню, в которой помимо кофе продавались книги. Я случайно набрел на армянское издание «Улисса». Я долго разглядывал книгу, держа ее в руках. Я вспомнил Москву, уютные зимние вечера, мягкое кресло и сладкий чай. Ощущение утраты чего-то абстрактно-важного. Брат прочитал мне вслух фрагменты из романа: вступительный портрет Быка Маллигана, метафизическую увертюру Стивена Дедала о «неотменимой модальности зримого», посещение Леопольдом Блумом турецких бань (с описанием его гениталий; на армянском очень смешно), а также заключительное Yes, I said Yes, I will Yes Молли Блум. Я обещал брату, что подарю ему «Улисса», а он дал слово, что будет читать мне его вслух, «в том числе на ночь».

Но вместо «Улисса» я подарил брату армянское издание первого тома эпопеи Марселя Пруста. Я был уверен, что в эмиграции продолжу чтение «Улисса», но ни разу за девять месяцев не прикоснулся к тяжелому тому. Я только вытираю с него пыль каждое воскресенье. Зато я постоянно возвращаюсь к роману Пруста. Я взял в эмиграцию чемодан непрочитанных книг — и «В сторону Свана»; я уже читал этот роман, но все равно не могу расстаться с ним и надеюсь, что, осев где-нибудь, смогу перевезти из московской библиотеки оставшиеся шесть томов. Сейчас я лучше понимаю Юзефа Чапского, написавшего мемуары, как роман Пруста позволил ему сохранить в себе человечность в советском концлагере. И еще больше удивляюсь дальновидности Марселя, сказавшего как-то, что его роман должен принести читателям утешение.

А затем началось лето, и я помню, как сидел в старом кресле в обветшалой квартире на проспекте Комитаса, пил сельское вино со льдом, изнывая от сорокоградусной жары, и читал Чезаре Павезе — итальянского послевоенного писателя и поэта. «Прекрасное лето», «Дьявол на холме», «Луна и костер» — все эти меланхоличные романы итальянца были прочитаны на одном дыхании в июне и июле. Моего внутреннего читателя уже нельзя было остановить. «Анабасис» Ксенофонта, «Чилийский ноктюрн» Роберто Боланьо, «Оды» Горация, «Через что ты проходишь» Сигрид Нуньес, «Алкоголи» Гийома Аполлинера, «Волшебник» Колма Тойбина, «Разговор о Данте» Осипа Мандельштама, послания апостола Павла к коринфянам, стихи Эудженио Монтале, письма Пауля Целана — эти и многие другие произведения были прочитаны с августа по декабрь. Теперь уже я осознаю, что утолял голод — голод по книгам, литературе, вымышленной вселенной, в которой человеческий дух закаляется и сохраняет себя вопреки войне, насилию, дурным обстоятельствам.

И если в следующем году мир не перевернется вновь с ног на голову — чего я не исключаю, конечно, — то, может быть, я наконец дочитаю «Улисса».

А уж к Прусту вернусь вне зависимости от того, где окажусь.

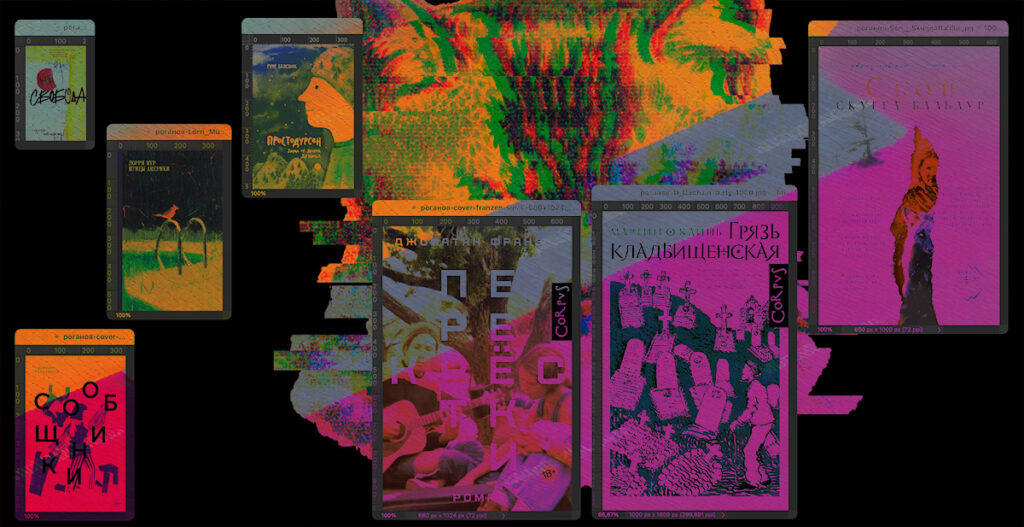

Наверное, не буду оригинален: в этом году я читал меньше обычного. В январе-феврале заполнял пробелы, брался за то, что по разным причинам не успел освоить раньше. Главной радостью здесь стала «Грязь кладбищенская» Мартина О Кайня — образцовая ирландская классика, где грустные и смешные диалоги мертвецов отточены до невероятной стилистической остроты. Как ни странно, именно эта книга оказалась максимально терапевтическим чтением. В отличие от разнообразных пособий по самопомощи, она подспудно, через горький юмор утраты помогает относиться проще к себе, к человеческой смертности как таковой и воспринимать легче те жизненные трудности, которые спустя время часто оказываются второстепенными.

Наверное, не буду оригинален: в этом году я читал меньше обычного. В январе-феврале заполнял пробелы, брался за то, что по разным причинам не успел освоить раньше. Главной радостью здесь стала «Грязь кладбищенская» Мартина О Кайня — образцовая ирландская классика, где грустные и смешные диалоги мертвецов отточены до невероятной стилистической остроты. Как ни странно, именно эта книга оказалась максимально терапевтическим чтением. В отличие от разнообразных пособий по самопомощи, она подспудно, через горький юмор утраты помогает относиться проще к себе, к человеческой смертности как таковой и воспринимать легче те жизненные трудности, которые спустя время часто оказываются второстепенными.

Весной надо было как-то отвлекаться от новостей и отличным средством стала новая семейная сага Джонатана Франзена «Перекрестки», которая в своей увлекательности показалась мне даже лучше его общепризнанных «Поправок». Летом же меня порадовал дебютный роман Сергея Лебеденко «Несвобода», не то чтобы стилистически изысканный, но удачный композиционно, основанный на реальных фактах, хроника распада и деградации судебной системы. Текст, который, вероятно, не столько привлекает внимание сейчас на фоне более тяжелых проблем, сколько будет ценен спустя лет пять, когда мы взглянем на наше «сегодня» из будущего. Еще из прочитанного в августе особенно запомнились «Птицы Америки» Лорри Мур, концептуальный сборник, напоминающий новеллы нобелевской лауреатки Элис Манро. Здесь как раз стоит говорить прежде всего об эстетическом удовольствии и прекрасном языке, что, скорее всего, заслуга в том числе и переводчика.

Осенью я много занимался детской и подростковой литературой. Приятным эскапизмом, бегством в мир уюта и сказки стало перечитывание «Простодурсена» Руне Белсвика. Созданная им Приречная страна — мир на самом деле куда более взрослый, чем кажется на первый взгляд. Ее тревожные и подчас нелепые жители — зеркала наших собственных уязвимостей — учатся брать ответственность за близких и не бояться своих слабостей. А главной книгой осени для меня стал мини-роман исландского писателя Сьона «Скугга-Бальдур». Это философская притча о зимней охоте в духе буддистского коана и одновременно запутанное детективное повествование на фоне исторических реалий северо-западной Европы, прежде всего, очень красиво сделанный текст. Из прочитанного в декабре мне пока больше всего запомнился сборник рассказов «Сообщники», малая проза современных молодых русских писателей, где встречаются как проходные вещи, так и сильные, трансгрессивные новеллы. Сверхактуальная проза, которая по сути настолько похожа на прямую трансляцию или личный, живой дневник-репортаж, что иные эмоциональные истории надолго застревают в памяти.

Уйти от реальности с помощью чтения в этом году совсем не получилось — я прочитала в два-три раза меньше книг, чем в 2021-м. К тому же список прочитанного получился беспорядочным и сбивчивым: первая половина года ушла на попытки рационализировать происходящее пачкой книг по memory studies, вторая — на попытки вернуться к чтению в привычном формате, превратившиеся в чехарду из непереведенных современных хорроров, всеми читаемых новинок, пыльной нетленки и маргинального нон-фикшна. А если и выделить три книги, в компании с которыми все же удалось получить удовольствие, несмотря ни на что, список получится примерно таким — разноплановым и разножанровым.

Уйти от реальности с помощью чтения в этом году совсем не получилось — я прочитала в два-три раза меньше книг, чем в 2021-м. К тому же список прочитанного получился беспорядочным и сбивчивым: первая половина года ушла на попытки рационализировать происходящее пачкой книг по memory studies, вторая — на попытки вернуться к чтению в привычном формате, превратившиеся в чехарду из непереведенных современных хорроров, всеми читаемых новинок, пыльной нетленки и маргинального нон-фикшна. А если и выделить три книги, в компании с которыми все же удалось получить удовольствие, несмотря ни на что, список получится примерно таким — разноплановым и разножанровым.

Не вполне научная и не всегда стилистический стройная книга «Змей и радуга» в своих недостатках кажется только более привлекательной. Уэйд Дэвис задумывал антропологическое исследование, но написал скорее теоретический автофикшн — он действительно рассказал о своем опыте путешествия на Гаити, в равной мере обогащенном как художественным вымыслом, так и документальными свидетельствами о культе вуду. Читать сейчас о зомбификации (принудительном обращении человека в зомби в результате ритуального отравления) как пенитенциарной системе — мазохистское, но все же удовольствие.

Титанический труд Пера Факснельда «Инфернальный феминизм» из серии НЛО «Гендерные исследования» — сокровище для тех, кто хочет закопаться в энциклопедическом томище, подчеркивая, выделяя и выписывая интересные фрагменты. Это книга не о демонизированном феминизме, напротив, Факснельд объясняет, как библейское грехопадение сформировало мифологему Люцифера-освободителя, Дьявола как главного революционера и воплотителя бунта против устаревших догм, в том числе и патриархата. Среди героинь: кандидатка в президенты США в 1872 году Виктория Вудхалл, сапфическая поэтесса Рене Вивьен, державшая в заколоченной квартире жаб и змей, Елена Блаватская и многие другие.

Одно из самых неожиданных и удачных переизданий — это слипстрим-роман «Лед» Анны Каван (1967), балансирующий на грани между сновидческим потоком и научной фантастикой. У героев Каван нет имен, локация, время и прочие атрибуты, необходимые привычному повествованию, отсутствуют: «Я отдавал себе отчет в неопределенности окружающей реальности, как вокруг меня, так и внутри», — описывает происходящее герой. Начинающийся как будто вязкий и тревожный любовный текст, «Лед» вскоре оборачивается ни на что не похожей антиутопией о мире, превратившемся в арктическую тюрьму после ядерной катастрофы. Каждый раз, когда кажется, будто сюжетный скелет наконец проявился, картина сменяется другой, а повествование снова ускользает от линейного прочтения и логики. Именно в этом и состоит величие Каван — описать апокалипсис как образ, а не явление.