Забыть «Родную речь»

Алексей Любжин — о том, почему следует переоценить наследие известного писателя и педагога Константина Ушинского

1. Ломоносов от педагогии

В педагогическом мире Ушинский представляет собой то же, что в научном и общекультурном М. В. Ломоносов: это фигура первостепенной важности как для дореволюционной России, так и для СССР. Оба они отвечали некоторой фундаментальной потребности, сложившейся в русском обществе еще до революции. Ее можно охарактеризовать как потребность в народническом мифе: в одном случае мы имеем дело с человеком из народа, ставшим титаном науки и создавшим русский университет, в другом — ни много ни мало с родоначальником отечественной педагогики (Википедия скромнее — только основоположник научной педагогики в России) или даже «истинным основателем русской народной школы» (выражение из статьи Н. В. Чехова «На могиле К. Д. Ушинского»). Этот же автор — весьма видная фигура — отмечает: «Это имя дорого всей мыслящей России, оно примиряет все часто враждующие педагогические направления и с одинаковым уважением произносится и деятелями церковно-приходской школы и последователями идеи свободного воспитания». Первостепенным фактом для мифа являются заслуги Ушинского перед народной школой, и отвечает он ломоносовскому: героический выходец из народа создает русскую школу как таковую, а затем эпический герой борется за школу для того народа, откуда вышел Ломоносов.

Без национальной мифологии нация невозможна. Народнический миф, безусловно, хуже, чем аристократический, и после гибели русского образованного сословия в огне революции он первым вырастает на пепелище. Российская империя испытывала в нем потребность, и это важная черта ее интеллектуальной истории; она свидетельствует если и не о глубоком неблагополучии, то о серьезных проблемах национального самосознания. Но такого рода мифология имеет и другие — иногда не столь очевидные — отрицательные последствия. Фигура, которая становится центральной для нового мифа, превращается в кумира, которого почитают, но не читают, что лишает действенности подлинные идеи и смысла — подлинные заслуги. А вырванные из конкретной почвы рецепты, примененные не ко времени, оказываются вредоносны.

2. Четыре подвига Геракла

Миф о герое-Ушинском состоит из четырех компонентов, четырех главных подвигов: он — 1) реформатор Гатчинского и Смольного институтов; 2) создатель русской научной педагогики («Педагогическая антропология»); 3) создатель русской народной школы или по крайней мере борец за обязательность народного образования и 4) разработчик высокоэффективных пособий по преподаванию русского языка. Эти компоненты поддерживают друг друга. Каждый заслуживает отдельного разбора; мы не будем останавливаться на первом — он важен в общем ансамбле, но сама по себе роль реформатора нескольких учебных заведений никак не могла бы создать столь выдающейся репутации.

Не будем рассматривать оставшиеся три с одинаковой глубиной и подробностью. Трактат «Человек как предмет воспитания» («Педагогическую антропологию») затронем вкратце. Что касается русского языка, приведем мнение специалиста несравненно более глубокого и компетентного, чем К. Д. Ушинский и, в отличие от него, видевшего крестьянских детей и прочий «народ» живьем, — С. А. Рачинского:

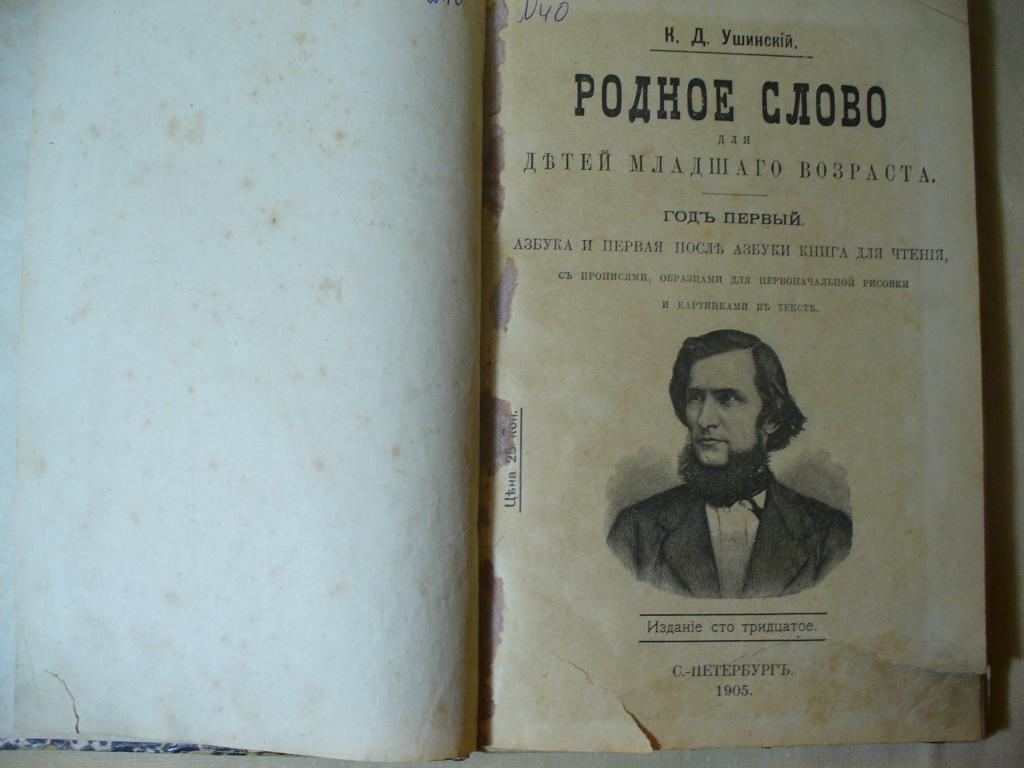

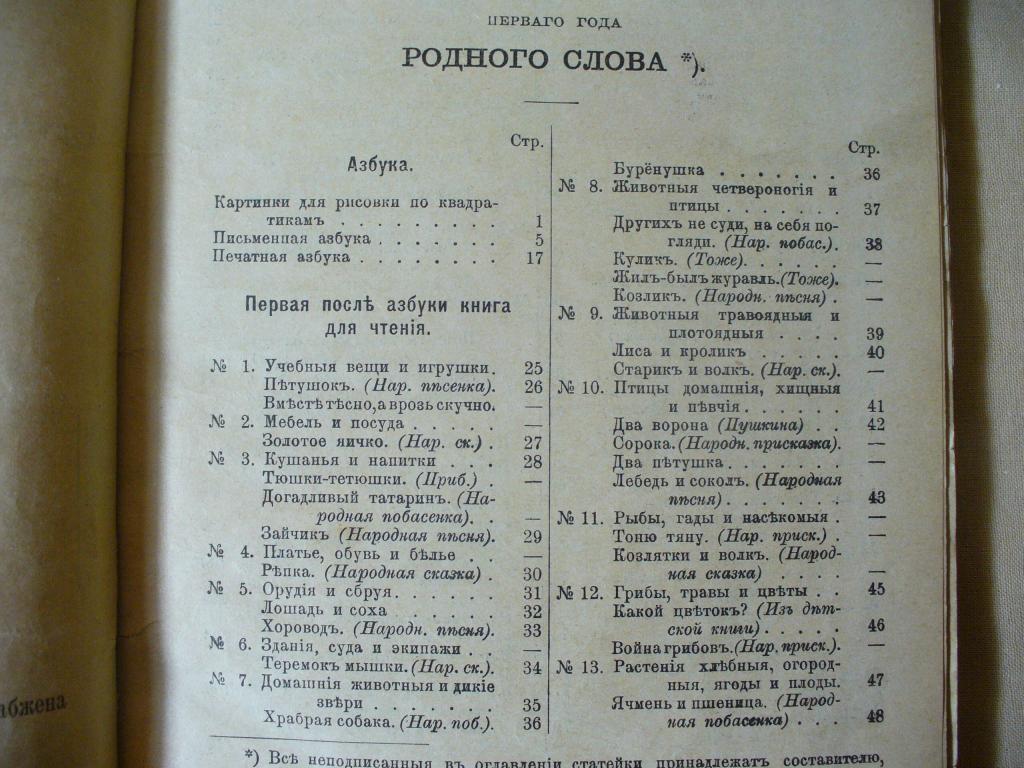

«Но несравненно важнее, чем вопрос об усвоении азбуки и механизма чтения, — вопрос о первой книге, которая дается в руки ученикам наших сельских школ. Для этой цели почти повсеместно употребляется „Родное слово” Ушинского, книга замечательная, единственная в своем роде в нашей литературе... Но, к сожалению, книга эта писана для детей иного возраста (7–10 лет) и иного сословия, чем ученики наших сельских школ. Пользуется она в нашем официально-педагогическом мире авторитетом почти каноническим, и поэтому добросовестно и безжалостно употребляется в наших министерских училищах.

1/4 2/4

2/4  3/4

3/4  4/4

4/4

Но в большей половине прочих школ она служит просто книгою для чтения, ибо заключающиеся в ней упражнения чересчур ребячливы для наших сельских учеников... Покойный автор, имея в виду детей городских сословий, всего более хлопочет о том, чтобы знакомить их с сельским бытом, с сельскою природою, с народным говором, которые ученикам наших сельских школ известны несравненно лучше, чем самому Ушинскому». В связи с предпочтением, оказанным Ушинскому, С. А. Рачинский пишет о «безвкусии нашего педагогического мира».

3. Несколько слов о научной педагогике

Как мы знаем из школьного курса биологии, рысь состоит из кисточек на ушах и всего остального. Примерно то же самое можно сказать о книге К. Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Ее предисловие небезынтересно еще и сегодня. Основное же тело малосодержательно. Сочтя, что если мы должны воспитывать человека во всех отношениях, то и знать его должны во всех отношениях, он сделал из этой мысли настолько радикальные выводы, что пустился писать конспект достижений всех человековедческих наук своего времени.

Мне удалось одолеть около ста страниц примерно такого вязкого текста: «Кроме этих, все же еще сколько-нибудь определенных и изученных ощущений, есть еще множество так называемых общих ощущений, которые мы испытываем, но причины которых мы очень мало знаем: ощущения голода, жажды, тошноты, физической тоски, головокружения и множество особенных болезненных ощущений. Кажется, по неопределенности этих ощущений можно предположить, что они передаются головному мозгу, а через него и сознанию не непосредственно по отдельным нервным волокнам, а только чрез посредство целых собраний нервных узлов, или ганглий, так что мы ощущаем уже не деятельность нервных нитей и их мозговых окончаний, а деятельность целых систем ганглий». Этот текст можно читать десятками страниц — и не встретить ни одной мысли, полезной педагогу-практику, ни одного наблюдения, ни одного дельного совета. Не у всех есть досуг читать длинное про ганглии; и потому естественная реакция на два дописанных тома и один недописанный — это гигантский труд, настолько великий, что лучше признать его величие и этим ограничить общение с ним.

Однако конспект, пусть даже и с элементами критики с позиций здравого смысла, — еще не наука. Для науки нужно самостоятельное исследование. Этим К. Д. Ушинский не занимался. И еще: предпринимая конспектирование такого масштаба, нужно иметь в виду, что, когда поставишь точку в последней главе последней части, первая глава первой части безнадежно устареет, и — лыко да мочало, начинай сначала. Таким образом, труд Ушинского может быть полезен тому, кто интересуется состоянием антропологических наук середины XIX в. Остальные просто потеряют время — в том числе и интересующиеся образованием и его историей.

Группа преподавателей Смольного института вместе с инспектором классов К. Д. Ушинским (в первом ряду крайний справа). Фотография, 1862 г.

Группа преподавателей Смольного института вместе с инспектором классов К. Д. Ушинским (в первом ряду крайний справа). Фотография, 1862 г.А вот предисловие содержит несколько важных мыслей. Ушинский различает педагогику в обширном (вышеописанном) и узком (практическом) смысле слова. Он проводит последовательную аналогию с медициной (и если есть медицинские факультеты, но нет педагогических, то потому, что о здоровье люди заботятся, а о воспитании — нет). Еще он пишет (я уже обращался к этой мысли): «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях. В таком случае, заметят нам, педагогов еще нет, и не скоро они будут. Это очень может быть; но тем не менее положение наше справедливо. Педагогика находится еще не только у нас, но и везде в полном младенчестве, и такое младенчество ее очень понятно, так как многие из наук, из законов которых она должна черпать свои правила... далеко еще не достигли своего совершенства». Перед судом невоплощенного еще идеала существующее воспитание выглядит жалко. «Бледное настоящее»... «Необъятное будущее»... «Нельзя не видеть возможности дать человеку с обыкновенными способностями, и дать прочно, в десять раз более сведений, чем получает теперь самый талантливый, тратя драгоценную силу памяти на приобретение тысячи знаний, которые потом позабудет без следа. Не умея обращаться с памятью человека, мы утешаем себя мыслью, что дело воспитания — только развить ум, а не наполнять его сведениями; но психология обличает ложь этого утешения, показывая, что самый ум есть не что иное, как хорошо организованная система знаний».

Последняя мысль верна, и мы часто это упускаем; но если рассмотреть аналогию образования и медицины, то она отказывается работать: во второй области мы сделали громадный прогресс, а в первой наше преимущество весьма сомнительно. Соответственно, если сравнивать реальность с никогда не достигнутым идеалом, то результат очевиден, и из этого и нужно исходить, определяя истинную ценность многочисленных критических замечаний, высказанных Ушинским в адрес русской школы (а если бы все было не так, то что ему оставалось «основополагать»)?

4. Ушинский-публицист. Народность и родной язык

Самая живая и значимая часть наследия Ушинского — публицистика. Обратимся к статьям К. Д. Ушинского. Например, к трактату — «О народности в общественном воспитании». Здесь есть небезынтересные наблюдения о национальных образовательных типах. Характерная черта Германии — «наклонность к отвлечению и выходящая из нее наклонность к системе». «Глубокомыслие и ученость — лицевая сторона этой народной наклонности; педантизм и резонерство — оборотные ее стороны». Следствия — научное величие и политическая ничтожность. «Воспитание приносится в жертву науке». Английское — противоположность немецкому, полнота и систематичность его не заботят, его заботят характеры, привычка владеть собой. Образование не составляет всеобщей потребности и адресовано тем, «которые по средствам своим могут стоять в ряду джентльменов». Правительственное вмешательство в область образования встречается с недоверием. Классицизм (в особенности римский) оказал на англичан большее влияние, чем на любой другой европейский народ. Размашистой природе славян ранняя замкнутость не по нутру. Воспитание бедного класса в аристократической педагогике Англии — не более чем милостыня. Характер же французского воспитания определить труднее — «именно потому, что в нем мало характера».

Французским воспитанием овладела политическая лихорадка. Их коллегии представляют собой казарму. «Самые школы больше служат и спекулируют, чем занимаются воспитанием». В литературе грамматические и филологические тонкости француза не интересуют, он «выучивает наизусть эффектные места и прежде всего кидается на фразу». Потому так легко писать на этом языке, «украшая пустейшую мысль чужим остроумием». Классная дисциплина основывается на принуждении и самолюбии. «В самолюбии французская педагогика нашла сильнейший рычаг и работает им беспощадно». Этот антифранцузский пассаж завершается, однако же, признанием: «Если ученое образование, общее умственное развитие и воспитание нравственности и характера мало достигаются французским образованием, зато можно сказать с убеждением, что техническая часть учения процветает во Франции. Французские технические учебные заведения служили образцом для заведений того же рода в других государствах Европы». Но в нравственном отношении французское воспитание приносит мало пользы. Немецкий ум, английский характер — и наряду с этим французские технические познания.

В основе идеи о воспитании лежит «особенная идея о человеке», «идеал человека». «Основания воспитания и цель его... различны у каждого народа», в то время как частности могут легко заимствоваться. Безопасно же использовать чужой опыт можно только тогда, когда «основания общественного образования твердо положены самим народом». И чем больше характера, тем безопаснее заимствование.

Обратимся к «Родному слову» (статье, а не книге). К. Д. Ушинский считает национальный характер наследственным. И потому чужой язык никогда не может оказать такого влияние на его развитие, как родной (мы сейчас с этим бы не согласились). «Заменяя для ребенка его родной язык чуждым и оставаясь жить среди России, мы во всяком случае предлагаем ему вместо истинного и богатого источника — источник скудный и поддельный». В России господствует попечение о французском, чья сравнительно бедная литература — более всего чуждая нам по духу — никого не интересует. Если ее и изучают, то для языковой практики и для маскировки пустоты и бессмысленности.

Иерархия целей изучения чужих языков такова: знакомство с литературой — умственная гимнастика — практическое владение. Раньше 7–8 лет, а иногда раньше 10–12 нельзя начинать его изучение: прежде глубокие корни должен пустить родной. Если восприимчивость слаба, лучше не начинать вовсе. «Но не лучше ли, чтобы человек на своем родном языке выражал сколько-нибудь порядочные мысли, чем на трех выражал свою крайнюю глупость?» Иностранные языки стоит изучать последовательно, но никогда не параллельно. Лучше знать один язык, чем не знать двух. Чем ревностнее изучается иностранный язык, тем ревностнее должно заниматься изучением родного.

Иерархия целей изучения чужих языков такова: знакомство с литературой — умственная гимнастика — практическое владение. Раньше 7–8 лет, а иногда раньше 10–12 нельзя начинать его изучение: прежде глубокие корни должен пустить родной. Если восприимчивость слаба, лучше не начинать вовсе. «Но не лучше ли, чтобы человек на своем родном языке выражал сколько-нибудь порядочные мысли, чем на трех выражал свою крайнюю глупость?» Иностранные языки стоит изучать последовательно, но никогда не параллельно. Лучше знать один язык, чем не знать двух. Чем ревностнее изучается иностранный язык, тем ревностнее должно заниматься изучением родного.

Честно говоря, я не верил своим глазам, когда читал эту статью: ведь с ее точки зрения образцом бессмысленности и потенциальной неспособности внести вклад в русскую культуру предстают А. С. Пушкин со своими современниками и вся эпоха от Екатерины II до Николая I. Теоретизирование К. Д. Ушинского находится на сей раз в таком кричащем противоречии с фактами, его опасения настолько не оправдываются, что удивится даже и отвыкший от удивления наблюдатель.

5. Ушинский-публицист. Народная школа

Одна из самых важных статей — «О нравственном элементе в русском воспитании». В народе чем больше патриархальности, тем больше нравственности. Она не выдерживает столкновения с цивилизацией. Та разлагает нравственность, если «не вносит с собою новой, уже не патриархальной, а гражданственной и общечеловеческой» (интересно, усматривал ли Ушинский противоречие между народным характером воспитания и общечеловеческим — нравственности?). Те же школы, которые есть, если чему и учат, то «решительно не воспитывают своих учеников ни умственно, ни нравственно». Нет ни народных учителей, ни учебников, ни книг для чтения. И теперь пришло время выработать идею русской народной школы. Задача назрела, она своевременна и по степени сочувствия и готовности общества, и по необходимости в рамках логики преобразований, и по пробудившимся в народе потребностям. Народная школа только теперь стала возможной и теперь стала необходимой.

Кто будет воспитывать — священник или учитель? Духовенство очень мало знакомо с педагогическим искусством и осталось на уровне схоластики. Но и светские лица, принимающиеся за воспитание народа, должны быть хорошими христианами. Преподавание Закона Божия не должно быть отделено непроходимой гранью от преподавания других предметов. «Современная педагогика исключительно выросла на христианской почве, и для нас нехристианская педагогика есть вещь немыслимая». Разделение преподавания между предметами вредно в младших классах всех училищ, ибо оно «подкапывает под самый корень нравственную силу воспитания». Но в народной школе оно прямо немыслимо. «Лучше иметь одного хорошего воспитателя в народной школе, чем целый десяток отличных учителей».

Воскресная школа в Петербурге. литография В. Тимма, 1860 г.

Воскресная школа в Петербурге. литография В. Тимма, 1860 г.Страницы, посвященные нераздельности преподавания, написаны с большим жаром, и это полемический жар. О том, чтобы в народной школе была толпа преподавателей, и речи никогда не шло; протестовать против этого значило бы ломиться в открытую дверь. Равным образом, хотя в обществе и были силы, несогласные с планируемым христианским характером народного воспитания, свобода слова была еще не такова, чтоб им позволительно было высказывать свою позицию; в образовательном ведомстве она была невозможна. В практической плоскости речь шла о разделении труда между учителем и законоучителем, которым должен был быть местный священник. Чего хочет от него Ушинский? Если педагогической компетентности, то это вполне разумное требование; оно, разумеется, сознавалось и синодальными властями.

Понятно — непроходимый барьер существует только в голове автора. Позиция образовательного ведомства — Закон Божий лишь в самых исключительных случаях должен преподавать не-клирик. Это касалось не только народных школ. Программы, пособия, преподаватели — для всех училищ все решало духовное ведомство. Итак, в школе двое. Понятно, что при любых законах и правилах они могут либо действовать дружно, либо противостоять друг другу, и это будет определяться не законами, а тысячами вполне конкретных ситуаций. Позиция Ушинского — один, либо духовное, либо светское лицо. Ретроспективно становится понятна пылкая декламация о высоких христианских качествах учителя: это для того, чтобы он имел право преподавать Закон Божий.

Ведь ясно, что прибавить к многотрудным обязанностям сельского пастыря или (и не пройдет, должен быть кто-то один!) диакона еще и народную школу — совершенно невозможно. Даже и регулярное преподавание одного только Закона Божия при неожиданных требах было весьма проблематично и тяготило клир. Для осуществления идей о единоличном ведении священнослужителем всех занятий педагогический компонент семинарской подготовки должен был обрести такие масштабы, что разрушил бы ее. Следовательно, на практике тезисы Ушинского вели к отстранению духовного ведомства и клира от народного просвещения.

Хорошо, пусть так. Учитель должен быть хорошим христианином; а как мы узнаем, что он в действительности таков? Из истории воскресных школ, столь восхитивших автора, мы знаем, что они стали любимым поприщем подрывного элемента, и их пришлось в срочном порядке закрывать. Священноначалие имело по крайней мере возможность познакомиться со своими семинаристами и знать, чего от них можно ожидать на амвоне и в школе. А если человек со стороны? У нас только бюрократические механизмы — можно затребовать полицейское свидетельство о поведении, можно принять в рамках духовного ведомства экзамен в знании тех религиозных истин, которые доступны одиннадцатилетним крестьянским детям, но хорош человек как христианин или нет — ни синодальные власти, ни полицейские знать не могут.

Обойти их рогатки просто — и тезисы Ушинского, будь они приняты, широко распахивали двери в школу подрывным элементам. Если в школе двое, законоучитель может обнаружить, что что-то неладно, и принять свои меры; если один — зло становится до моментов своего крайнего проявления труднообнаружимым, с возложением этой задачи на малочисленную школьную инспекцию. Ясное понимание этого пункта хорошо объясняет то необъяснимое на первый взгляд обстоятельство, что столь пылкая христианская декламация не только не сделала К. Д. Ушинского persona non grata в прогрессивных кругах, но и осталась доступной в советских изданиях. Для упомянутых кругов это была маскировка чистой воды, и очень умелая маскировка.

6. Ушинский-публицист. Дворянская школа

Следующий пункт, рассматриваемый автором, — дворянское воспитание. Очерк начинается с трезвой констатации: «большей частью наши великие полководцы, наши писатели и профессора вышли именно из этого класса и... с историей его до сих пор связана преимущественно история государственного управления, образования и литературы, и мы будем снисходительнее смотреть на недостатки его воспитания, чувствуя, что в этом воспитании должны быть и существенные достоинства, если оно могло породить столько достойных уважения личностей, которым русский народ обязан лучшими проявлениями своей жизни». Патриархальность в нравственных отношениях так же характерна для него, как и для простонародья. Здесь Ушинский сближается с Пироговым: «мы готовим наших детей не для борьбы с жизнию, а только для того, чтобы им было удобнее плыть по ее течению». Корень зла — семейный эгоизм, семейное тщеславие. «Детей не воспитывают, а готовят», откуда французский язык со всей его вредоносностью. Что же касается положительных черт, то автор усматривает их в теплоте и задушевности семейного чувства, в патриотизме. Здесь дается ответ на ранее поставленный вопрос о чертах русского воспитания.

Бесплатная сельская школа 60-х годов XIX ст. Картина художника А. Морозова

Бесплатная сельская школа 60-х годов XIX ст. Картина художника А. МорозоваПриведем развернутую формулировку: «Глубокие, задушевные принципы патриархального быта, чуждые, с одной стороны, юридической строгости римского права, более или менее легшего в основу быта западных народов, а с другой — меркантильной жестокости и расчетливости; преобладание то льющегося неприметным ручьем, то расстилающегося широкой рекой славянского чувства, порывистого, неровного, но имеющего достаточно силы, чтобы иногда одним натиском вынести человека из самой глубины нравственного омута на вершины человеческого достоинства; необыкновенное обилие инстинктов, скорее угадывающих, нежели изучающих; необыкновенная, изумляющая иностранцев восприимчивость ко всему чуждому, льется ли оно с Востока или Запада, и вместе с тем стойкость в своей национальности, хотя часто бессознательная; наконец, древняя православная религия с ее всемирно-историческим значением, религия, превратившаяся в плоть и кровь народа, — вот что должно проявиться в народности русского воспитания, если оно хочет сделаться действительным выражением народной жизни, а не насильственным, чуждым народности подражанием».

7. Ушинский-публицист. Спор с Пироговым

Отдельно рассмотрим рецензию «Педагогические сочинения Н. И. Пирогова». Слова последнего «пробудили спавшую у нас до тех пор педагогическую мысль». В решающих словах Ушинский не отступает от истины: «Приготовить человека на искреннюю борьбу с самим собою и с жизнью — вот, кажется, главная цель воспитания, как понимает ее Н. И. Пирогов». Не навязывать свои убеждения, но разбудить жажду иметь их. Но «не будет ли это значить развивать форму души, не давая ей содержания?» Впрочем, Ушинский, считая, что Пирогов содержательный момент не развил, пишет откровенно: «Мы не берем на себя пояснить мысль автора; но позволим себе только выразить наше собственное мнение об этом предмете». Центр и объединяющее начало — сознательное и бессознательное христианство. «Загляните в сочинения самых крайних материалистов и вы увидите, что их теория миросозерцания расходится совершенно с нравственными стремлениями тех же самых людей».

До сих пор христианином можно было быть, либо отрицая все, что не во Христе, во имя Христа, либо видя в благочестивых язычниках предтеч христианства; вспомним мучительный внутренний разлад бл. Иеронима. Ушинский изобретает новую, неслыханную позицию, с невероятной легкостью и безо всякого внутреннего разлада: он отвергает благочестивых язычников, но признает бессознательными христианами злейших врагов Христа и церкви. Разумеется, это означает капитуляцию перед ними: для того чтобы такой шаг стал возможен, христианство должно быть перетолковано как стремление реформировать общество на основаниях равенства и справедливости, построить царство вполне от мира сего. Развитие христианской гуманности и есть — по Ушинскому — цель воспитания, так понимает он, так, по его крайнему разумению, относился к делу и Пирогов.

Ушинский цитирует мысль Пирогова: для родителей все равно, будут ли орудием воспитания латынь с греческим или французский с английским. Но для воспитателей и устроителей воспитания это не все равно. «Они должны решить, какой путь надежнее и легче доводит человека до общечеловеческого образования».

Надо отдать должное интеллектуальной честности Ушинского: он не приписывает Пирогову своей позиции, четко разводит две точки зрения и вступает в жесткий спор там, где с Пироговым не согласен: «Если под именем гуманизма Н. И. Пирогов защищает общечеловеческое образование, развитие ума и сердца, защищает их против опошляющей реальности... то кто же, кроме обскурантов, может не согласиться с ним? Но если он защищает старый гуманизм, с его неизбежными классическими языками, с его непониманием христианского мира, с его полным незнанием современного человека и его современных потребностей, с его отчуждением от той жизни, которая нас со всех сторон обнимает, то автор будет иметь в рядах своих противников и таких людей... которых, конечно, нельзя причислить к папистам или обскурантам». Да, древние языки помогли разбить оковы, в которые папизм хотел заковать человеческий ум; но математика, физика и пр. могли сделать это не хуже. «В классическом мире нет для нас образовательной, педагогической силы».

Книги Ушинского для детей, изданные после революции. Обложки работы художников Е. Чарушина, А. Лаптева, А. Комарова, А. Пластова

Книги Ушинского для детей, изданные после революции. Обложки работы художников Е. Чарушина, А. Лаптева, А. Комарова, А. ПластоваИнтересно, что Ушинский вооружается и против математики — второго столпа классического образования: «Школьный же опыт показывает нам странное явление: молодые люди, с любовью и успехом занимающиеся математикою, чаще всего оказываются мало способными к другим наукам, особенно к словесности и истории. На математиках-специалистах весьма часто во всю их жизнь лежит какой-то странный оттенок ограниченности, и нередко с глубоким знанием математики уживаются в голове самые дикие, уродливые фантазии и упорнейшие, ограниченнейшие предрассудки. Математика изучает только формальную сторону мира и только формальным образом развивает человека». Будучи согласен во всем с Пироговым, Ушинский расходится с ним только в понимании гуманизма и реализма (т. е. во всем). Потому первое место в его идеальной программе отводится родному языку, затем — предметы, раскрывающие человека и природу, а на третьем месте — новые языки. Древние нужны только как элемент одной специальной области.

8. Итоги

Одного только предисловия к «Педагогической антропологии» достаточно, чтобы смотреть на Ушинского как на безнадежного утописта. Однако этим характеристика его взглядов не ограничивается. Надо вдуматься не только в его надежды, но и в его конкретные предложения. Самый выдающийся — в глазах многих — педагог дореволюционной России нигилистически относится к русской школе как к воспитательно бессильной; естественному росту и многообразию он противопоставляет принципиальный воспитательный утопизм, имеющий много общего с современным ему социальным утопизмом, и относится к нему с симпатией. Он выступает против открытости русской школы, желая сколько возможно уменьшить роль древних и иностранных языков и подготовить тем самым интеллектуальную и культурную изоляцию России. Он хочет ликвидировать центральное звено дореволюционной школы, которое должно было, по мнению русских образовательных властей, обеспечить умственную самостоятельность и состоятельность русского народа, — классическую гимназию. В рамках народного воспитания он желает устранить как церковное влияние, так и государственное, поручив школу в бесконтрольное управление местному представительству — земству с его подрывными элементами, а также ликвидировать влияние церковной литературы на школьное образование народа. С таким интеллектуальным «послужным списком» К. Д. Ушинский не является, разумеется, основателем ни русской педагогической науки, ни русской народной школы. Гораздо справедливее было бы считать его одним из отцов-основателей советской педагогики. И если прогрессивная общественность должна приветствовать его усилия, подрывающие корни старой русской школы, то тем, кому она дорога, следует относиться к этому педагогу более трезво и холодно.