«За репрессиями стояли конкретные люди»

Интервью с Александром Макеевым — автором книги, посвященной личному опыту поиска репрессированных

Александр Макеев

Александр Макеев

— Справедливым ли будет сказать, что силовые органы затрудняют деятельность, подобную вашей? Ведь по сути вам пришлось провести серьезное расследование.

— Если не затрудняют, то не упрощают точно. Я не понимаю, зачем это делается, у меня нет рациональных объяснений. Но тут очень разная картина в разных регионах. Все архивы работают по-разному, к каждому надо находить свой ключ.

— Насколько бы все изменил более простой доступ к архивам? Может быть, книжки бы вовсе не было, если бы не пришлось преодолевать столько препятствий, если бы каждый мог просто пойти в архив и без проблем найти там то, что нужно?

— Я не знаю: может, и не было бы книжки — а может, и была бы. Думаю, что далеко не все пошли бы в архивы, вот в чем проблема. Даже если все материалы собрать вместе и открыть. Это сказка, что все пойдут искать своих родственников или потомков тех, кто их убил. Даже сейчас достаточно написать запросов десять, и что-то уже можно будет узнать, но мало кто это делает.

— Сколько времени заняла вся работа над книгой?

— Идея у меня появилась в 2015 году, а вышла книга в конце 2019-го. С текстом я закончил уже прошлым летом, поиски информации заняли где-то три года.

— Сотрудники архивов — что это за люди? В книге они предстают этакими функциями аппарата. Вообще вы сталкивались с какими-нибудь проявлениями «человечности» со стороны сотрудников ФСБ и МВД или все было сугубо функционально?

— Могу сказать, что по большей части это прекрасные люди. Даже в ведомственных архивах, кто бы что ни говорил. Я многие ситуации решал просто звонками, живым общением — люди очень часто пытаются помочь. Иногда, конечно, сталкиваешься с не очень приятным общением, но это бывает реже. Мне кажется, что архивные работники просто поставлены в такие условия — как врачи в поликлинике. У них очень маленькая зарплата, на них валится огромное количество работы, они боятся выдать вам что-то лишнее и так далее. Им не позавидуешь.

— Первое посещение архива, когда вы пять часов читали материалы, — вы рассказывали, что все это время рядом сидела сотрудница архива. Вот просто так пять часов сидела и смотрела, как вы работаете?

— Первое посещение архива, когда вы пять часов читали материалы, — вы рассказывали, что все это время рядом сидела сотрудница архива. Вот просто так пять часов сидела и смотрела, как вы работаете?

— Нет, она еще своими делами какими-то занималась. Я, если честно, даже не заметил, как время пролетело. Сейчас уже не помню ее имени-отчества. Мне потом написала одна женщина, которая занимается историей лютеранской церкви. Она мне и рассказала про эту работницу, она руководительница архивной службы в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, довольно известная в кругах исследователей.

— А где заканчиваются личные истории членов вашей семьи и начинается общий контекст? Ваши предки были раскиданы по стране, кто-то из следователей по их делам тоже был репрессирован, в Казахстане истории членов вашей семьи пересеклись с историями других репрессированных народов. Вы ощущаете все эти глобальные связи?

— Да, однозначно. У меня достаточно быстро этот сдвиг произошел. У меня есть какой-то бэкграунд с университетских времен, я более-менее про этот период знал. Я несколько лет читал только о репрессиях. У меня и не было особо розовых очков, но тут их не стало в принципе. Ты читаешь документы и читаешь, как работает система. Ты видишь это взаимодействие, как что с чем работает — и это, конечно, ужас, который очень сложно описать с рациональной точки зрения.

В процессе расследования я понял, что мне хочется превратить свой личный опыт во что-то доступное для других людей. Сначала у нас в Центре все было «на коленке»: приходили люди, я с ними беседовал, помогал составлять письма, находить ссылки. Потом мы создали методичку, которая приводится в конце книжки, раз в месяц начали давать лекции по поиску репрессированных и так далее. То есть я постарался этот опыт как-то расширить. На мой взгляд, основная проблема в нашей стране в этой области — люди не понимают, как им сделать первый шаг. Им скажешь: «Напишите заявление», — а они не знают, как писать. Вроде бы элементарные вещи, но они становятся такими после какого-то приобретенного опыта. И моя задача была, чтобы люди могли, не обращаясь в Центр документации, сами идти дальше.

— А какая все-таки цель в поиске тех, кто отдавал все эти приказы, исполнял их?

— Вы, конечно, не первый, кто задает такой вопрос, потому что тема больная. Мне показалось, что история должна быть завершенной. Вот это «зло» — это же не просто откуда-то пришедшее и куда-то ушедшее. Это не ветер подул — и такое случилось. За репрессиями стояли конкретные люди, которые издавали и подписывали приказы, конкретные люди их исполняли. Сейчас есть такая тенденция — считать, что это было зло, а потом оно куда-то исчезло. Но оно никуда не исчезало: эти люди достаточно неплохо себя чувствовали после всего произошедшего, большинство остались в системе, получали награды и так далее. Это все сильно меняет в голове: когда ты понимаешь, что вот в восьмидесятых тебя ребенком повели (в моем случае — понесли) на парад, а среди этих дядюшек был кто-то, кто и на войне никогда не был, и эти медали у него не за фронт, а за то, что он работал в тюрьме комендантом и расстреливал твоих прадедушек. Я не сторонник какой-то мести и всегда об этом говорю — думаю, что в книге мне удалось это донести. Я не хочу потомков носом ткнуть в прошлое их дедов и прадедов. Я просто хочу показать, как это было, а, как относиться к этому — это уже каждый сам решает. Я в книге старался не давать категоричных оценок, постарался оставить в этой истории воздух. Если ты прочитал, что твой дедушка был палачом, то в общем-то это твоя проблема, как ты к этому относишься. Это вопрос того, насколько ты взрослый, насколько ты можешь рефлексировать по поводу себя и своего прошлого. Если тебе удобнее жить в мифе, что дедушка герой, — ну, это твоя проблема, не моя.

Семья Вагнер. В верхнем ряду слева: Александр Богданович Вагнер, в центре: Вольдемар Богданович Вагнер. В нижнем ряду слева: Эмануил Богданович Вагнер, в центре (третья слева): мать Вагнеров Доротея Петровна. Фото сделано, предположительно, в 1921 году

Семья Вагнер. В верхнем ряду слева: Александр Богданович Вагнер, в центре: Вольдемар Богданович Вагнер. В нижнем ряду слева: Эмануил Богданович Вагнер, в центре (третья слева): мать Вагнеров Доротея Петровна. Фото сделано, предположительно, в 1921 году

— Как вам кажется, насколько исследователь мифологизирует историю, связанную с таким травматичным опытом?

— Здесь вопрос, во-первых, в количестве открытых источников и, во-вторых, в добросовестной работе с ними. Конечно, мы не можем говорить о каком-то абсолюте в изучении прошлого, но о нем нельзя говорить и применительно к любой науке. Да, я не мог оседлать весь корпус существующей литературы. Я старался выбирать те источники, на которые точно можно опираться. Это непосредственно дела из архивов и работы, которые точно считаются проверенными — Теплякова, Хлевнюка, людей с очень хорошей репутацией среди историков и не занимающих какой-то радикальной позиции. И я им доверяю. Конечно, есть определенные допущения — я сам не могу все перепроверить.

— Как вам кажется, где проходит граница между работой историка, журналиста, популяризатора, активиста? Ведь вы в своей книге, кажется, совмещали все это?

— Абсолютно верно. Сам жанр работы определяет это. Моя книга точно не историческая, там не хватает очень многих моментов, необходимых для качественного исторического исследования. Там нет обзора литературы, которая была до меня, там нет обзора источников, нет большого количества отсылок к предыдущим работам. Это скорее научпоп, нон-фикшн. Грань тут тонкая. Я считаю, что существуют такие историки, которые могут работать — ну немного в параллельной плоскости. Тот же Олег Хлевнюк — человек с безупречной репутацией в исторической науке, но он смог написать такую книгу («Жизнь одного вождя»), которую ты читаешь как журналистское расследование. И видно, что она стоит на таком фундаменте, что комар носу не подточит. А некоторые исторические книги невозможно читать. И это проблема. По-хорошему, историк должен быть хорошим рассказчиком, иначе теряется смысл его работы, получается междусобойчик, который интересен только специалистам.

— Сталкивались ли вы с негативным отношением «простых» людей — коллег, родственников, охранительской общественности? Мол, не надо ничего этого ворошить, пусть прошлое остается прошлым? Или, возможно, были такие претензии со стороны органов?

— Сегодня сложно с этим не столкнуться — ты делишься всем в фейсбуке. Конечно, и от знакомых иногда было непонимание. Но в большей степени моя работа воспринимается положительно. А что касается органов — да, случаи были. Не хочу говорить о конкретике, называть конкретные управления — но да, были.

— Вы получали сведения из архивов Украины и Азербайджана. Сильно ли отличается взаимодействие с нашими органами от работы с органами других стран?

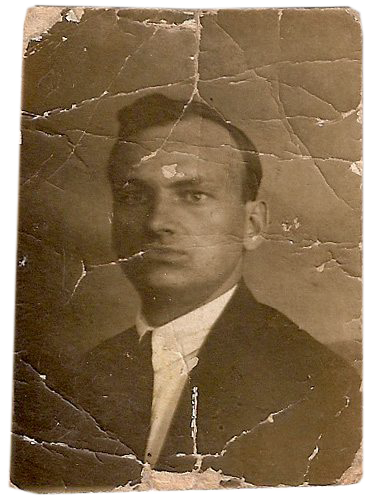

Вольдемар, 1 сентября 1932 года, Ленинград

Вольдемар, 1 сентября 1932 года, Ленинград

— Украина для российского историка — это рай. У них был принят закон о полном открытии архивов КГБ, а это была одна из центральных республик Союза, туда спускались все циркулярные приказы и так далее. И все это можно свободно копировать. В книге есть абзац — мне оттуда прислали личное дело следователя, который вел дело моего прадеда. А это больше 600 страниц, и оно хранится не в центральном архиве СБУ, а в региональном, в Сумской области. То есть по моей просьбе человек смог прийти в архив СБУ и на свой телефон сфотографировать 600 страниц. У нас такое невозможно абсолютно. У нас в архивах ФСБ в принципе не дают делать копии — только некоторых дел для родственников.

А что касается Азербайджана — я так до конца и не понял ситуации там. Но так как я слежу за деятельностью Эльдара Зейналова, с которым познакомился благодаря исследованию, я понимаю, что, наверное, там не очень ситуация. Все должно проходить через центр, чем меньше информации дается — тем лучше и так далее. Как наверное, в любой стране с таким, мягко говоря, недемократичным политическим строем.

— Можно ли сказать, что у нас сформировалось сообщество расследователей, которые, может быть, не обязательно историки, а скорее журналисты или активисты?

— Я бы не сказал, что это прямо оформившееся сообщество, но люди друг другу помогают. Я не получал отказов. Я делюсь информацией, мне дают информацию. Через меня прошло примерно 600 запросов. Есть очень трогательные истории. У одной женщины в год ее рождения забрали ее отца, и всю жизнь она о нем ничего не знала — нам удалось найти даже место, где он похоронен. Сказать «поколение травмировано» — ничего не сказать. Это выкорчеванное детство, и в памяти огромные белые пятна. Огромный провал в нашей национальной памяти.

— Как вам кажется, есть ли существенная разница между восстановлением памяти травмы о сталинских репрессиях и о других национальных травмах, например, о жертвах Великой Отечественной войны? В чем специфика?

— Это очень связано. То, что память о ВОВ сакрализована, конечно, с одной стороны, большой плюс. Благодаря этому стали возможны такие сайты, как «Память народа» или база данных «Мемориала». Но теперь к этой истории невозможно подступиться с критической точки зрения. На ней строится очень многое в идеологии государства, и вокруг происходит очень много паразитического. Это и деньги, и возможность манипуляций со стороны чиновников. А у нас вообще-то огромное количество людей до сих пор лежит в земле, перекапывается бульдозерами — и никто об этом не вспоминает, кроме активистов. И, говоря о репрессиях, это еще связано чисто географически. Многие были и там, и там. Многие после войны оказались в лагерях. Это общая тема на самом деле.