За пределами 58-й

Советская тюремная проза без Солженицына и Шаламова

Принято считать, что корпус «лагерной» литературы советской эпохи в первую очередь составляет мемуаристика политзаключенных (распространявшаяся в околодиссидентских кругах), и за литературное отображение ужасов тюрем, пересылок и колымского ада символически отвечают именно те, кто был осужден по многочисленным пунктам печально знаменитой 58-й статьи. С этой точки зрения может показаться, что для писателя пребывание за решеткой — драма всегда нравственная, а ключевой вопрос для героя (и автора) — какова степень падения человека и какими из своих ценностей можно жертвовать, дабы его избежать.

Крайняя точка этого спора — бескомпромиссная позиция Варлама Шаламова: тюрьма есть абсолютное зло. «Автор считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики» («О прозе»). В кухонных спорах 70-х было принято противопоставлять этому точку зрения другого титана, Александра Солженицына, который искал и находил что-то человеческое в нечеловеческих условиях лагерной жизни, от маленьких радостей до дружбы на долгие годы, и вспоминать Ивана Денисовича, остро ощущавшего удачу каждого прожитого дня.

Однако современному читателю значительно менее известны книги авторов, строивших на тюремном материале произведения не философские, а жанровые, — хроникеров и бытописателей этого странного и страшного подземного мира, отделенного от обычного столь тонкой гранью закона, что они то и дело перетекают один в другой, взаимно разрушая (или обогащая) друг друга. Уголовный мир тут часть обыденной повседневности, так что соскальзывают в него подчас с шажка мелкого почти до неразличимости. Часть этих книг читает мораль, другие бунтуют против самого понятия морали; часть эксплуатирует лагерный опыт (в кинематографическом понимании термина exploitation), иные скорбят о нем, — но можно ручаться, что о самой возможности существования многих из них вы даже не подозревали. Мы отобрали и описали в хронологическом порядке десять книг советской эпохи, без которых картина нашей «уголовной культуры» не может быть полной.

Леонид Леонов «Вор»

Второй по счету роман будущего столпа советской литературы, лауреата шести орденов Ленина и Сталинской премии Леонида Леонова, с высоты современного опыта оказывается, пожалуй, наименее «криминальной» книгой в этой подборке, интересной скорее композиционной сложностью и стилистической безупречностью. Однако современников он впечатлил много больше, став, пожалуй, первым большим русским романом с уголовником (при этом еще и бывшим героем Гражданской войны) в роли главного героя. Даже для изобилующих нестандартными яркими харизматиками советских 20-х сам Леонов был личностью довольно выдающейся. Его книги, в которых мастерство соцреализма удивительным образом соседствовало с христианской нравственной проблематикой (Шкловский — а за ним и многие другие — считал его талантливым имитатором Достоевского), повлияли на следующие поколения русских романистов от Солженицына (посвятившего «Вору» отдельное большое эссе) до Прилепина и Быкова (первый по совету второго несколько лет назад издал в «ЖЗЛ» подробную биографию Леонова, предположив, в частности, что именно из «Вора» позаимствовал вступительную сцену и образ одной из героинь Булгаков для «Мастера и Маргариты»).

«Вор», вызвавший крайне неоднозначную реакцию после первой публикации 1927 года (в двух словах — восторг публики и неистовство критиков), выдержал три редакции: вторая, более смягченная и выдержанная в советском русле, вышла в 1959, третья — и вовсе в 1982; но интересней читать, конечно же, самую первую. Делать это непросто — плотный, многословный, подробный и избыточно бытописательный текст романа усложняет еще и наличие персонажа-конфидента, писателя Фирсова, создающего (как и автор) «роман в романе» о судьбах изломанных жизнью людей с городского дна, которых вихри безвременья 20-х утянули на орбиту воровства и прожигания жизни: опустившегося до вора неприкаянного красного командира Митьки Векшина, его сестры Татьянки, ставшей цирковой гимнасткой, его подруги детства Маши, соблазненной бандитом Агеем Столяровым и превращенной им в уголовницу Маньку Вьюгу, и целого «клубка» (термин из солженицынского эссе) социально им близких личностей. Но книгу эту не отнесешь ни к криминальному кэмпу, ни к жанровой драме — к ней стоит обращаться все-таки тем, кто готов с головой нырнуть в леоновский «мир удивительного городского многоголосья, предсмертной высоты цирковой арены, пивной пены московских нэпманских кабаков, тоскливых тупиков достоевской нашей родины» (эта цитата уже из эссе Прилепина).

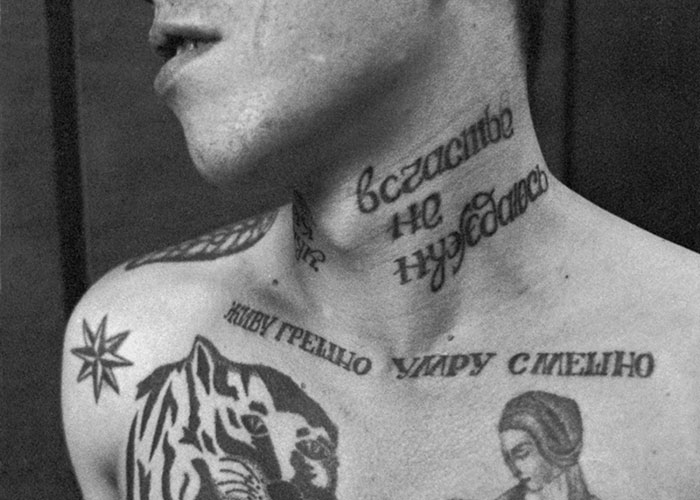

© Сергей Васильев/FUEL Russian Criminal Tattoo Archive.

Ахто Леви «Мор»

Эстонец Леви Липпу известен читателям по своей написанной в тюрьме автобиографии «Записки Серого Волка», не только получившей культовую популярность в СССР, но и экранизированной в 1972 году Владимиром Басовым в фильме «Возвращение к жизни». Жизнь выдалась действительно такой, что не грех снимать: в 13 лет на Сааремаа был «забрит» немцами в аэродромные войска, а потом отправлен вместе с ними в Германию, потом арестован советскими войсками и сослан в лагерь фильтрации, оттуда сбежал домой, снова был арестован, снова бежал, на этот раз к эстонским партизанам-антисоветчикам — «лесным братьям», но в итоге убил командира и сдался советской власти, после того как узнал, что от рук «лесных братьев» погиб его собственный отец.

Мы же хотим вспомнить здесь другую его книгу про блатных — менее яркую и знаменитую, однако заслуживающую внимания. «Мор» начинается с предельно натуралистичной сцены, в которой герой на залитой солнцем осенней лесной поляне вешает на дереве собаку, — будто сразу же обозначая читателю маргинальность, «потусторонность» для обычного человека того, что будет происходить в романе в дальнейшем. Сперва картина воровской жизни Марьиной Рощи 40-х выходит у эстонского писателя на удивление пасторальной и буколической, сюрреальный оттенок ей добавляет разве что место сбора бывших и будущих рощинских уголовников — старое кладбище на районе. Но ближе к середине, когда действие переходит в сибирскую зону Краслага (где и были написаны заметки, которые впоследствии превратятся в «Записки…»), события приобретают нужный для всякой хорошей криминальной литературы градус безумия, вполне оправдывая подзаголовок книги «Роман о воровской жизни, резне и воровском Законе». Резня — это печально знаменитая «сучья война», инициированная Берией сразу после Победы и прекратившаяся только со смертью Сталина и последующим введением смертной казни; только у Леви, в отличие от других писателей, пережившие ее воры одерживают победу над «суками». Жизнь и Закон показаны во всех красках: от козы, прирезанной владельцем-зоофилом за измену с другим зэком, прибитой к нарам гвоздем мошонки и детального описания барака особого режима для педерастов-сифилитиков до врезающейся в память картины неизвестного тюремного автора над парашей со схематическим, но наглядным изображением женской промежности, залитым, словно лаком, многолетними слоями зэковской спермы. Но даже больше образных деталей подкупает в «Море» удивительная для подобной прозы интонация автора, предпочитающего иронию традиционным ярости или горечи.

Вадим Туманов «Все потерять — и вновь начать с мечты»

Осенью 1948 года третьего штурмана парохода «Уралмаш», только что закончившего мореходку Вадика Туманова арестовали на Дальнем Востоке, «пришив» ему аж три пункта политической 58-й статьи: шпионаж, террор, антисоветская агитация (по мнению самого Туманова, он поплатился за любовь к декламации запрещенных в то время стихов Есенина). Через пару месяцев молодого чемпиона Тихоокеанского флота по боксу, успевшего во время войны, несмотря на молодость, послужить в сопровождении кораблей союзников, отправили в ГУЛАГ с 8-летним сроком: как позже споет его будущий лучший друг Володя Высоцкий — «из Сибири в Сибирь». Спустя несколько лет Туманов, прошедший за время заключения 22 лагеря, восемью неудачными попытками побега увеличит этот срок до 25 лет. Могли, впрочем, и расстрелять: Вадима спасло то, что, когда воры, в компании которых однажды бежал, «взяли» сберкассу, он не позволил им прикончить связанного охранника; суд это учел. Самой первой среди дерзких попыток был рывок через выпиленное дно столыпинского вагона, самой опасной — мятеж бывших фронтовых офицеров на корабле «Феликс Дзержинский», который заговорщики едва не угнали в Японию. Со сцены жестокого подавления этого бунта, когда надзиратели едва не сварили заживо зэков, пригрозив пустить в забитый под завязку людьми трюм раскаленный пар, и начинаются мемуары Туманова, которые Белла Ахмадулина назвала «шедевром человеческой доблести», а Александр Митта — «потрясающим уроком человеческого благородства». В отличие от Солженицына и Шаламова, для Туманова квинтэссенцией личности в лагере стало чувство собственного достоинства, которое может сохранить (либо навсегда потерять) под страхом удара ножа или ледяного карцера из листовой стали любой — и вор в законе, и «политический», и беспредельщик. Как Ахто Леви и Михаил Демин, о книге которого речь чуть ниже, Туманов застал в лагере легендарную «сучью войну»: по плану Берии многочисленный контингент недавних офицеров, отправленный сразу после фронта в лагеря, должен был встать на сторону администрации и любой ценой истребить не идущих на перевоспитание уголовников, перекрасив «черные» зоны в «красные», — что в итоге было воплощено с безжалостной буквальностью, когда Колыма захлебнулась воровской кровью.

Стоит заметить, что тюремные хроники занимают только первую треть массивного тома тумановских воспоминаний. Вторая — не менее поразительная история его победы над злой судьбой: в 1954 году, понимая, что если после смерти Сталина кого-то и ждет амнистия, то первыми выйдут те, кто работает лучше, он организовал из заключенных на прииске «Челбанья» скоропроходческую бригаду, рекорды которой так никем и не были перекрыты. «Мы внедряли технические новшества, переделывали горное оборудование, добиваясь сумасшедшей производительности. Нас бросали с прииска на прииск. Власти терпели даже то, что заключенные умудрялись при мизерных, для них установленных расценках, зарабатывать больше начальника „Дальстроя”». В 1956 с Туманова были сняты все судимости; после освобождения он изучил горное дело и организовал несколько крупных артелей по добыче золота, принеся стране 400 тонн драгоценного металла. Третья часть книги — история дружбы Туманова с Высоцким. Вадим был одним из немногих, остававшихся с поэтом до самых последних дней, терпя его депрессии и нервные срывы, и именно он сделал последнюю отчаянную попытку помочь другу порвать с опиатами: сперва попытался познакомить его с новомодной Джуной, а когда Высоцкий отказался идти к целительнице — забросил в тайгу на вертолете дом, поставил его на берегу реки в золотодобывающей артели «Печора» и собирался запереть внутри Володю вместе с врачами-наркологами. Это было весной 1980 года; Высоцкий даже сделал две попытки улететь, но не отпускали дела, а на третью уже не хватило жизни.

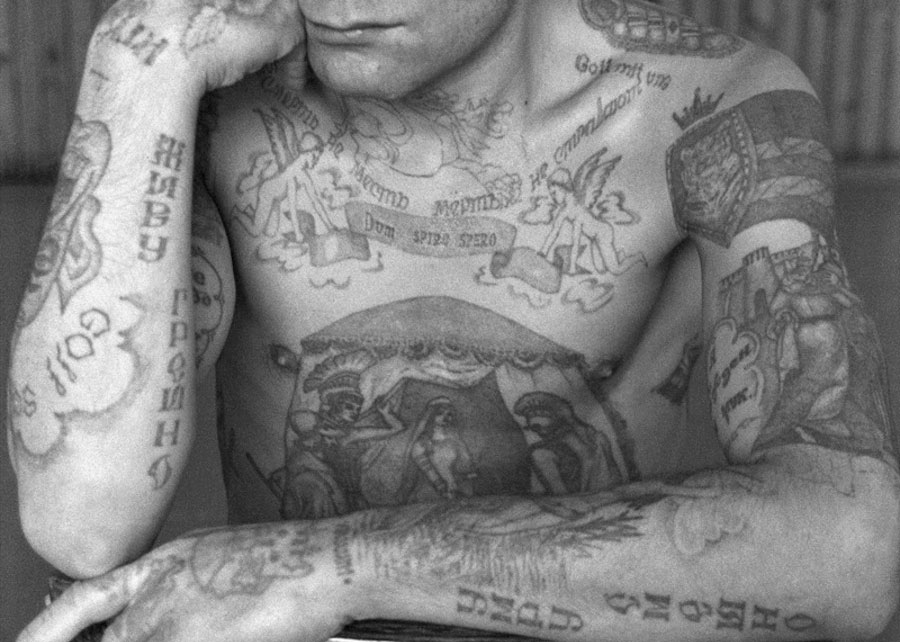

© Сергей Васильев/FUEL Russian Criminal Tattoo Archive

Вячеслав Майер «Чешежопица»

Сибирский немец Майер, философ и социолог с университетским образованием, отсидевший за антисоветскую агитацию и заработавший «погоняло» Некрас Рыжий, стал известен благодаря сверхпопулярной в 90-е газете «Криминальная хроника», главный редактор которой Леонид Шаров помог опубликовать его скандальную книгу в России (уже после того, как она вышла в Венгрии и Японии). Сам Шаров характеризует эту вещь как «странный, необычайно увлекательный, пугающий, смешной и мерзкий путеводитель по родной стране» и приводит в предисловии еще одну точную оценку автора справочника по ГУЛАГу и бывшего сидельца Жака Росси: «Это, знаете, довольно отвратительный, но хорошо написанный рассказ о прогрессе отчеловечивания человека».

Тюремный универсум, бытие которого с отстраненной тщательностью фиксирует Майер, — это безжалостный мир низших (в понимании Дарвина или Ламарка) ступеней эволюции, населенный механистически копошащимися существами, которых автор называет «чучеки» — чучела человека, падшие до уровня, когда реакцию вызывают только самые сильные раздражители: страх, боль, голод и похоть. Жизнь «чучека» предельно детерминирована, спрессована между уголовным кодексом и сводом воровских понятий, но одновременно и непредсказуема, лишена хоть каких-то надежных опор: «Заснешь, а тебя примочат, обоссут, опомоят; выйдешь на работу — подскользнешься под конвейер. Сейчас твой кореш — друг закадычный, через мгновенье — враг кровный». Но с другой стороны решетки этот странный мир по определению выглядит гротескно, комичного в нем не меньше, чем ужасающего, — и если вам по-настоящему нравится черный юмор, трудно представить себе книгу о российской тюрьме, которая приведет в больший восторг. Дикие обычаи и ритуалы «чучеков» Майер в своей книге, получившей подзаголовок «Очерки тюремных нравов», описывает с тщательностью Пржевальского и иронией маркиза де Сада, но неудивительно, что даже после нескольких самиздатских «переизданий» эта книга не стала особенно популярной, — от натуралистичной фактуры аудитория шарахалась не только в целомудренные 80-е, но и в распущенные нулевые: «В цехе, когда нет начальства, пидоров раздевают, вставляют в задницу ключи, сверла с обратной стороны, отвертки и пускают в бег. Победители, у кого не выпадает инструмент, получают угощение — глоток чая, конфетку, зубок чеснока. Из мяса, сала, резиновых перчаток изготовляют женские половые органы. Насилуют трупы людей и животных; у забредших в зоны собак и кошек выдергивают зубы и приучают сосать и лизать члены. Подковы лошадей приваривают к сплошному листу железа и весь отряд блаженствует в дикой вакханалии. Считается, что переспав cо свиньей, избавишься от венерических болезней, полученных от пидоров и блядей. Для перевода в больницу малолетки глотают иголки, пружины, ложки, наборы домино, прошивают свое тело проволокой, втыкают ржавые гвозди в легкие, вдыхают сахарную пудру и растертый в пыль целлофан пакетов, выдавливают пасту из шариковых ручек, соскабливают слизь с зубов и втирают все это в порезы. В 1963 году спятила вся хозобслуга Чунской зоны: около ста человек принесли чурочки в столовую, служившую и клубом, и стомиллиметровыми гвоздями, передавая гвозди и молоток друг другу, прибили свои мошонки. Среди участвующих в этом мероприятии был в прошлом генерал, прошедший финскую, германскую и японскую войны. Когда начальник отряда вошел к ним с лектором, который должен был провести беседу, никто не встал. Своих санитаров не хватило, пришлось пригласить из местной больницы».

Квинтэссенцией майеровского взгляда на тюремную жизнь является само название книги, подразумевающее целый веер трактовок: от экзистенциальной («Чесать жопу» — значит думать. «Чешежопица» — состояние вечной растерянности и надорванности во всем существе. «Вся жизнь моя — „чешежопица”, — вздыхает отпетый человек») до перверсивно-эротической («„Чешежопица” — ныне редкая игра в хорошей воровской хате, когда все сыты, спокойны, есть чифирь, табак, хочется развлечься. По уговору пидор надевает на хрящ любви другого пидора, а блатной по жребию, последнего, им указанного. Весело бывает — пидоры рассыпаются, как доминушки») — вполне в современном духе модной трилогии о человеческой многоножке.

© Сергей Васильев/FUEL Russian Criminal Tattoo Archive

Михаил Демин «Блатной»

Двоюродный брат Юрия Трифонова значительно менее известен на родине, хотя провел намного более событийную и яркую жизнь. В 11 лет он пережил смерть отца (крупного советского военачальника), а уже в 16 юноша, планировавший стать художником, первый раз получил тюремный срок, проигнорировав повестку о призыве в армию. За решеткой он заработал кличку «Чума», после того как чуть не прирезал издевавшегося над ним урку самодельным ножом. Едва не загнувшись от истощения, он вышел, чтоб обнаружить, что мир, оправляющийся после войны, «нечист и лишен справедливости, создан не для слабых людей, и в нем царят те же свирепые лагерные законы».

Парадоксальные изгибы линии жизни героя его самого известного романа (разумеется, автобиографического), над которым он стал работать после побега во Францию в 1968 году, изумляют даже привычных к остросюжетным жанрам. Пунктиром: после войны учился живописи у самого Моора и оформлял рекламные каталоги советских ситцев, предназначенных для Америки; узнав о неминуемом аресте, сбежал в 47-м в Ростов, где над ним взяла шефство блатная певица Марго-Королева, хриплая «то ли с перепоя, то ли с сифилюги»; изучал технологии блатных ремесел в борделе на Богатьяновской (том самом, где «открылася пивная»); завел роман с юной цыганкой; прикончил предателя-напарника под вагоном поезда в узком «собачьем ящике»; торговал на черном рынке в Грозном, где укрывавшиеся от сталинской высылки чеченцы разживались поддельными «ксивами»; спасаясь от «сучьей войны», приобщился к политическим и едва не влип в подпольную повстанческую организацию... Кажется, что венцом криминальной карьеры Чумы окажется поездка на общеевропейскую (!) воровскую конференцию, но это лишь середина книги.

Впрочем, помимо сюжетных поворотов, тут предостаточно и любопытных подробностей: не стоит забывать, что Демин отсидел шесть лет в 40-50-х как авторитетный блатной, — редкий случай даже для героев нашей подборки. При этом он яркий интересный автор, питающий склонность к неожиданным жутковатым образным метафорам: капли за решеткой отбивают ритм, будто дождь перестукивается с зэками; на губах мертвеца в карцере пузырится кровавая пена, словно он продолжает говорить с пока что живыми; шевелящиеся пятна на отсыревшем потолке тюремной больнички напоминают гигантских насекомых. Неспроста, в общем, книга заканчивается напутствием «Быть тебе поэтом!».

Изобилующий роскошными деталями «Блатной» — подлинная классика диссидентской прозы, показательный экспортный вариант: роман впервые вышел во Франции и Германии в начале 70-х, на русском отдельной книгой в Штатах — в 1981, а в России — только в 1994. Конечно, современного читателя (после детективов Корецкого и Доценко) «Блатной» вряд ли шокирует реалистическими деталями, но в свое время он произвел весьма сильное впечатление и на читателей «тамиздата», и на цензуру: обнаруженная в багаже, эта книга могла разрушить практически любую карьеру.

Георгий Тушкан «Друзья и враги Анатолия Русакова»

Роман воспитания 58-летнего полтавчанина Анатолия Тушкана, к тому времени уже вполне маститого автора шести книг и заслуженного фронтовика, — образцовый пример того, как со скользкой — по определению —тюремной тематикой долженствовало работать методами социалистического реализма. С первых же страниц образцово-показательный Анатолий, по малолетке осужденный за разбой по указу 1947 года (когда Президиум Верховного совета, опасаясь разгула преступности в тяжком хаосе послевоенных лет, втрое ужесточил наказания за имущественные преступления) и вышедший по УДО после отбытия половины 8-летнего срока, уже в поезде по дороге в Москву успевает и честно признаться в своей биографии симпатичной соседке по купе, и поймать вора, срезавшего сумочку ее мамы, и увернуться от острого пера, которым вор попытался выколоть ему глаз во время допроса, чтобы устроить «правилку» фраеру, предавшему воровской закон. Дальше вся жизнь героя будет становиться только правильней, лучше и интереснее: получит специальность водителя, разоблачит преступную шайку в своем районе, покорит ту самую попутчицу и спасет от тюрьмы ее безалаберного братца-стилягу, едва не шагнувшего на кривую дорожку.

Современного читателя «Друзья и враги» поражают парадоксальным сочетанием: на соседних страницах — фактурный яркий реализм в описании образа жизни и криминальных «понятий» «гнилых» социальных элементов и совершенно фантастичные по степени вымысла картины быта тюремного. Достаточно сказать, что в ответ на отказ сотрудничать руководство колонии наказывает Русакова и его корешей… отлучением от труда (!), пока те, устав от безделья (!!!), не соглашаются-таки играть по правилам коллектива. Отдельно стоит отметить и постоянные процессуальные «сноски», которыми изобилует роман Тушкана, выполняющий, как и положено эталонному произведению советской литературы, не только повествовательную, но и воспитательную функцию: автор то корит дежурного милиционера, решившего допросить Русакова в том же помещении, где находится преступник («сдав» таким образом бандитам его персональные данные), то оправдывает жестокость и черствость воспитателей в колонии издержками эпохи «культа личности» (осужденного Хрущевым как раз незадолго до выхода книги), то ненавязчиво вставляет диалог, объясняющий, каким, собственно, образом вчерашнему заключенному вообще разрешили поселиться в центре Москвы, а не на сто первом километре (эта заградительная мера, защищавшая жителей крупных городов от рецидивистов, применялась в СССР с 20-х годов). К финалу становится понятно, что у книги еще и актуальная идеологическая «нагрузка»: необходимо было художественно поддержать повсеместное появление добровольных народных дружин, получившее поддержку правительства и ставшее массовым (и в первые годы даже модным) как раз на рубеже 60-х.

© Сергей Васильев/FUEL Russian Criminal Tattoo Archive

Лев Шейнин «Цепная реакция»

Жарким летом 1957 года, за считанные дни до начала Всемирного фестиваля молодежи и студентов, на окраине Тамбова, в бане престарелой тети Саши, авторитетный вор Кардинал собирает десяток уголовников со всего Союза, чтоб предложить им подписать резолюцию с обещанием «не обворовывать делегатов стран народной демократии, а также народов Азии и Африки, борющихся за свою независимость, а весь удар направить на представителей капитализма». Не у всех преступников эта идея вызывает сочувствие: особенно упорствует нахичеванский курортный вор Доктор, перед уходом бросающий: «Нет мне дела до политики, как ей до меня». Стоит ли удивляться, что весь дальнейший ход событий, начиная с судьбоносной встречи с откинувшимся и перековавшимся Сенькой Морозом, демонстрирует Кардиналу правильность его опасений: не стоит ворам совать грязные ручонки в государственные дела.

Ленинградский следователь по особо важным делам Лев Шейнин знал, о чем писал. Ни Сталинская премия, ни участие в качестве одного из обвинителей в Нюрнбергском трибунале не спасли его самого от политических пертурбаций: первый раз он оказался на Колыме во время чисток 1936-го (но вскоре был реабилитирован), второй раз провел целых два года в тюрьме уже в начале 50-х по обвинению в организации антисоветской группы еврейских националистов. В молодости Шейнин успел даже поучиться у легендарного нейропсихолога Лурии, разрабатывавшего (задолго до американцев) советский детектор лжи, — еще один бесценный опыт для будущего мастера жанрового детектива, по уровню таланта и влияния на умы сопоставимого разве что с Вайнерами.

Именно культовый сборник рассказов Шейнина «Записки следователя», пожалуй, не в меньшей степени, чем «Одесские рассказы» Бабеля поспособствовал популяризации уголовной романтики у послевоенных советских школьников, идеально подготовив почву для настоящего бума на записи «блатняка», который начался практически одновременно с массовым распространением дешевых магнитофонов. (Известно, что Семэна —лирического героя своих ранних песен — Розенбаум фактически срисовывал с бабелевского Бени Крика, но можно только гадать, сколько других авторов шансона советского времени вдохновлялись бандитом Ленькой Пантелеевым, вышедшим у Шейнина не менее харизматично и ярко). В 1962 году «Мосфильм» снял по «Цепной реакции» одноименный триллер, поразивший нехарактерным для того времени правдоподобием экранных уголовников, а также появлением Булата Окуджавы с именно там впервые прозвучавшим хитом про полночный троллейбус. Роль упертого Доктора блестяще исполнил Гурген Тонунц, который через 15 лет сыграет похожего вора в законе в легендарной картине Владимира Шамшурина «Опасные друзья», — единственном советском фильме, снятом по спецзаказу ГУИН, где в ролях были заняты реальные заключенные-уголовники.

Юрий Ветохин «Склонен к побегу»

Яростная шизоисповедь героя-диссидента Ветохина, почти двадцать лет пытавшегося сбежать из СССР и спустя десятки попыток осуществившего все-таки искалечивший всю его жизнь план, — открытие сравнительно недавнее, которое случилось благодаря прозелитизму Сахаровского центра, опубликовавшего автобиографию (на бумаге изданную только в США) у себя на сайте. В начале 60-х Ветохин, 30-летний ленинградский математик-компьютерщик и ярый антисоветчик, принял окончательное решение бежать на Запад, чтобы бороться против коммунизма открыто, для чего начал изучать морское дело и ездить на курорты Черноморского побережья, планируя маршрут в Турцию. 12 июля 1967 года его, преодолевающего море вплавь с надувным матрацем на буксире, в 10 километрах от берега арестовали советские пограничники, а суд поместил на восемь лет в Днепропетровскую специальную психбольницу, определенно являвшуюся в то время проекцией на Землю одного из нижних кругов ада.

История жертв карательной психиатрии — отдельная и очень любопытная ветвь обсуждаемой нами темы, но я не знаю никого, кто написал бы ее страшнее, достоверней и злей Ветохина. От инсулина человек испытывает удушье, а мозг, лишенный сахара, медленно умирает; от уколов серы то и дело останавливается сердце, а температура подскакивает почти до сорока градусов; а от халоперидола (как он назывался в 70-е) человек сперва стонет, а потом превращается в беспамятный живой труп… Трагедия героя, исчезновение его «я» происходит прямо на наших глазах, ежедневно, наглядно и буквально до физиологичности. «Это ужасное чувство: знать, что палачи используют отлаженный и бесперебойный механизм твоего тела — во вред твоему же организму, знать, что в организм введен яд и ничего не предпринимать, чтобы нейтрализовать его действие!» Циничный любитель диагностики, возможно, заметит, что многое в состоянии и образе мыслей самого автора действительно порой выдает шизоидную склонность характера, — однако мучительные усилия, с которыми герой продолжает цепляться за ускользающе тонкую нить сознания, бомбардируемого злыми препаратами, вызывают даже изумление, а не восхищение и оправдывают любые его акцентуации.

Главы книги перемежаются пугающе хорошо подходящими к случаю цитатами Оруэлла: «Мы сокрушим вас так, что возврата к прошлому для вас не будет. Никогда больше простые человеческие чувства не вернутся к вам. Все внутри вас умрет. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любознательность, доблесть, честь — все это будет недоступно вам. Мы выскребем из вас все начисто, а потом заполним вас собою». В кругах горячечного бреда с потерей рассудка, с пересохшим горлом, кружа вслед за автором по незримо протоптанной сотнями мучеников садистской психиатрии тропинке, под тусклой лампочкой меж больничными койками — ночь тех, кто физически не может уснуть, — читатель просто не в силах поверить, что крестный путь Ветохина окончится хэппи-эндом, однако же это так. Каким образом математику удалось за эти восемь лет сохранить рассудок и найти силы и средства, чтобы после многолетней подготовки все-таки обмануть беспощадную систему, я предоставляю узнать заинтригованному читателю, но стоит сказать одно: если это был не подвиг, то что такое вообще подвиг?

© Сергей Васильев/FUEL Russian Criminal Tattoo Archive

Леонид Габышев «Одлян, или Воздух свободы»

Вьюжным январем 1990 года автор этих строк, собираясь на лечение в психиатрический стационар, взял с собой три книги: справочник Авруцкого и Недувы «Лечение психически больных», томик Ницше и незадолго до этого опубликованный в «Новом мире» роман бывшего уголовника-малолетки, заинтриговавший предисловием Андрея Битова, о том, как осенью 83-го к нему позвонил в дверь коренастый молодой человек с огромным портфелем. За публикацию находившейся в портфеле книги он рассчитывал получить на Западе миллион и половину этой суммы предложил Битову, а в ответ на вопрос: «Почему бы вам не попробовать напечататься у нас?» с презрением процедил: «Читал я вашего Солженицына…». Гость заставил Битова начать читать немедленно — и писатель уже не смог оторваться! «Как легко отступили от меня мои собственные беды! И никто потом не отрывался из тех, кто читал. Это страшное, это странное повествование! По всем правилам литературной науки никогда не достигнешь подобного эффекта». Оторваться не смог и я, превратившись той зимой в преданного адепта и почитателя габышевского гения и сохранив это восхищение по сей день.

Герой книги, подросток Коля из тюменского поселка Падун, как и сам Габышев, в детстве лишился глаза в результате неосторожного выстрела (заработав в школе кличку Ян в честь одноглазого Яна Жижки), а потом по глупости угодил на малолетку, предстающую в романе натуральной Голгофой, начиная с первой же жуткой сцены «прописки» в тюремной камере, когда не выдержавшему издевательских испытаний Яну мочатся в лицо и приклеивают «погоняло» Камбала. Под этим именем он следующие пять лет будет проходить все чудовищные круги лагерного ада, выдерживая избиения «актива», пытки воров, зажимающих его пальцы тисками под песню «Журавли», и ледяной холод карцера, пока за минуты до уже продуманной попытки самоубийства не испытает метафизическое откровение, открывшее ему второе дыхание и позволившее снова разогнуть спину и стать человеком.

Мало кто до появления «Одляна» осознавал, что подобные вещи могли происходить с детьми за решеткой во вполне уже вегетарианские, казалось бы, брежневские времена. Помимо феноменального литературного дара, Габышева отличала звериная целеустремленность и сила воли (кроме написанного за год романа, в тюрьме он еще и натренировался так, что мог присесть 5 тысяч раз подряд), которые помогли ему в начале 90-х написать сиквел «Одляна» «Из зоны в зону» о попытках освободившегося Камбалы вписаться в вольную жизнь, а главное — совершенно невообразимый по степени перверсивной дикости и душераздирающей искренности, но тоже абсолютно завораживающий роман «Жорка-Блаженный» о городском дурачке, наделенном необычайного размера мужским достоинством и ставшем благодаря своей «кукурузине» идолом всех окрестных гулящих дам. Но, к сожалению, вскоре сдало и здоровье самого Габышева, который, по малочисленным сведениям, в настоящее время практически безвыездно пребывает в психоневрологическом интернате. В единственном интервью 4-летней давности дочь писателя вспоминает: «В конце 1995 года он собрал всех и сказал: я посланник Бога на Земле, кто возле меня — спасется. Спать не давал, никуда не выпускал, по всей квартире нарисовал кресты. Страшно было: высовываюсь в окно, а напротив снайпер из вызванного спецназа. Отца забрали в милицию, а когда поняли, что он болен, отвезли в клинику. С 2000 года он в Котово постоянно».

Евгений Карасев «В побеге»

Может показаться, что криминальная мемуаристика, изданная на средства автора, — примета классических «бандитских 90-х» эпохи зрелого Ельцина, однако появление еще в 1990 году автобиографической повести особо опасного рецидивиста доказывает, что и в советское время подобные вещи могли быть опубликованы, пусть и в маргинальном региональном издательстве (в данном случае — это Тверская областная организация Общества книги при участии загадочного «информационно-культурного центра „Аргумент”», уж не самим ли автором после освобождения учрежденного?) и смешным для советских времен тиражом 5000 экземпляров. Главный герой Карасева, Санька «Иртыш» Кузовлев, совершает дерзкий побег из колонии особого режима и, добравшись до крупного города, быстро вычисляет в толпе карманника Золотяка, который приводит коллегу на «малину» вора Холеры, нарисованную сочными мазками во всех (уже возможных к публикации с учетом перестройки) подробностях. Тут и молодая шпана «с длинными до плеч волосами, в замшевых на „молниях” куртках» с кличками вроде Люкс и Валет, и размалеванные малолетки в джинсовых брюках, меняющие сексуальные услуги на веселую жизнь, и, конечно, тревожный звон ампул морфия в карманах пальто бывшего вора, а ныне опустившегося наркомана Сомохи, который заразит Иртыша своим страшным видением демона совести в образе загадочного графа Елина, являющегося в кошмарах каждому, кто живет обманом, чтобы напомнить, что у преступника, в отличие от честных людей, могут быть деньги и женщины, но никогда нет «завтра», то есть ощущения счастливого будущего. Автор старательно конструирует приближение хэппи-энда, но в финале одним махом разрушает его, заставляя героя бросить уже, казалось бы, выстроенный им счастливый «вольный» мир и снова устремиться в побег от самого себя.

Иртыш — своего рода мистер Хайд по отношению к Анатолию Русакову, о котором мы говорили выше; контраст их посттюремных судеб вполне наглядно иллюстрирует перемены в стране и самосознании ее граждан за четверть века. Отрадно, однако, сознавать, что судьба самого автора повести сложилась удачней, чем его героя: Евгений Карасев сам осиротел в войну, прошел детскую колонию и в совокупности по 7 судимостям отбыл 20 лет тюремного срока, но это не помешало ему, дебютировав «Побегом», стать автором литературных журналов (он публиковался в «Новом мире», «Москве», «Урале», «Литературке» и газете «Завтра») и выпустить еще одну повесть и несколько поэтических сборников, приятно удивляющих сочетанием жесткой тематики и необычной ритмической структуры, чем-то напоминающих стихи Буковски: «Вор, завалившийся за квартирную кражу или карманную, / входя в камеру, не спешил на нары залезть. / Перво-наперво он интересовался наличием в хате корешей из его клана / и спрашивал: „Люди есть?” / И было дико слышать, нелепо: / полная камера сильных мужиков, — кто от станка, кто от сохи, — / побито и как бы винясь отвечала: „Людей нету! / Одни быки…”».