За четверть века до «Имени Розы»

Братья Стругацкие как пророки русского постмодернизма

Аркадий и Борис Стругацкие начали использовать постмодернистские приемы почти одновременно с первыми западными экспериментами и предвосхитили многие открытия русской литературы девяностых и нулевых. О том, откуда взялся постмодернизм Стругацких, рассуждает Мария Елиферова.

Братьям Стругацким — наряду с Рэем Брэдбери — выпала сомнительная честь быть одними из немногих авторов «твердой НФ», признанных социальной группой под названием «я фантастику вообще-то не читаю». Когда обсуждают причины читательского успеха Стругацких, обычно рассматривают в первую очередь социальную философию их произведений. Гораздо меньше внимания уделяется их новаторству в области художественного языка. Бытует даже точка зрения, что они вообще не внесли никакого вклада в литературу по этой части.

Это удивительное недоразумение, если учесть, какую роль фантастическое играет в современном постмодернистском письме — достаточно упомянуть творчество Михаила Успенского, одновременно фантаста, постмодерниста и кумира значительной части филологов. Трудно предположить, будто в его становлении не сыграл никакой роли «Понедельник начинается в субботу», да и сам жанр шуточного фэнтези на российской почве не может притворяться, будто независим от этого романа.

До сих пор недооцененная заслуга Стругацких состоит в том, что они и были первыми авторами, которые привнесли в русскую литературу принципы постмодернистского письма — ироническую игру аллюзиями и культурными контекстами, перелицовку известных мифологических и литературных сюжетов, смешение стереотипов «высокого» и «массового». Впервые эти приемы появляются в «Попытке к бегству» (1962), где люди будущего то цитируют и переиначивают японскую поэзию, то шутят на тему структурной лингвистики, то пускаются в наукообразные и комические по нелепости истолкования словосочетания «банный лист», причем к основному сюжету все это не имеет ни малейшего отношения — это чистое наслаждение смысловой наполненностью. Еще в «Стажерах» глава, посвященная читательскому опыту, была решена средствами традиционного реалистического письма: герои просто читали книги и обсуждали их с идейной точки зрения.

До сих пор недооцененная заслуга Стругацких состоит в том, что они и были первыми авторами, которые привнесли в русскую литературу принципы постмодернистского письма — ироническую игру аллюзиями и культурными контекстами, перелицовку известных мифологических и литературных сюжетов, смешение стереотипов «высокого» и «массового». Впервые эти приемы появляются в «Попытке к бегству» (1962), где люди будущего то цитируют и переиначивают японскую поэзию, то шутят на тему структурной лингвистики, то пускаются в наукообразные и комические по нелепости истолкования словосочетания «банный лист», причем к основному сюжету все это не имеет ни малейшего отношения — это чистое наслаждение смысловой наполненностью. Еще в «Стажерах» глава, посвященная читательскому опыту, была решена средствами традиционного реалистического письма: герои просто читали книги и обсуждали их с идейной точки зрения.

Эпизод с «банным листом» почти на сорок лет опережает «Повесть о Платоне» Питера Акройда, у которого люди IV тысячелетия нашей эры будут строить фантастические предположения о том, что такое волоконная оптика («грубый материал, вытканный из сетчаток человеческих глаз, который шел на одежду верховных жрецов механической эпохи»), и читать «Происхождение видов» Дарвина как сатирическую антиутопию, спутав Дарвина с Диккенсом.

Эпилог же «Попытки к бегству» подрывает ключевой принцип традиционной НФ с ее реалистическим в своей основе дискурсом — принцип объективной реальности происходящего. Читателю намекают на то, что путешествие в будущее и приключения на антиутопической планете могло иметь место лишь в воображении Саула Репнина (случайность ли то, что и сама планета, и персонажи «Попытки» не фигурируют больше ни в одном из романов цикла «Полдня»?). В земном настоящем — времени Второй мировой войны — вдруг обнаруживаются «двойники» Хайры и его начальника, двое нацистов, внешность которых описана точно теми же словами. Что авторы хотели этим сказать? Что типы негодяев всюду одинаковы или что фантазия Саула спроецировала на вымышленный мир то, что он наблюдал в реальности? Возможно, оба ответа правильны. Читатель волен выбирать интерпретацию.

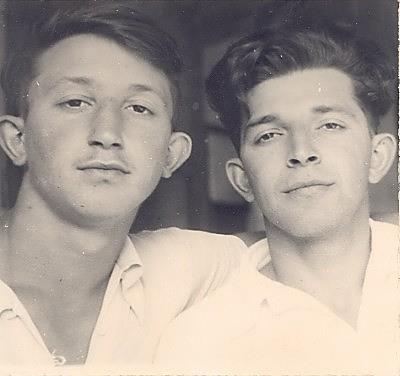

Аркадий и Борис Стругацкие в молодости

Аркадий и Борис Стругацкие в молодостиИ абсолютным пиршеством постмодерна в ретроспективе оказывается «Понедельник начинается в субботу»: чего стоят одна только книга-перевертыш, всякий раз оказывающаяся другим случайным текстом, и коллаж из цитат, произносимых волшебным зеркалом! Заметим, первый из двух артефактов вообще неизвестен фольклору, хотя роман вроде бы подает себя как легкомысленная пародия на сказки. Причем все или почти все цитируемые тексты реальные, включая книгу «Творчество душевнобольных» П. И. Карпова. После этого уже вполне естественно воспринимаются такие ономастические выверты, как «Саваоф Баалович Один» (которые могли бы принадлежать Пелевину), или целая глава, посвященная деконструкции штампов научной фантастики, как отечественной, так и зарубежной, — конечно же, сама идея отправить героя в литературный мир будущего постмодернистская по сути своей.

На первый взгляд, нет ничего неожиданного в том, что западные методы литературного письма в страну официально провозглашенного социалистического реализма могли проникать лишь контрабандой, обкатываясь на «несерьезных» жанрах вроде юмористической фантастики. Неожиданность, однако, в том, что и за рубежом эти методы были еще в новинку. Постмодернизм со всеми его особенностями, которые в наше время бодро перечисляют студенты на экзаменах, тогда только нарождался. «Волхв» Фаулза написан в один год с «Понедельником», но пролежит в столе до 1977 года. До «Имени Розы» Умберто Эко еще четверть столетия. Только в 1979 году Итало Кальвино напишет свою взаправдашнюю книгу-перевертыш «Если однажды зимней ночью путник…». Лишь в 1984-м выйдет «Хазарский словарь» Павича. Из нынешнего канона постмодернистской литературы между 1962-м и 1965 годом были доступны разве что немного Курта Воннегута, немного Набокова и «Голый завтрак» Берроуза с «Заводным апельсином» Берджесса. По понятным причинам рядовой советский читатель о них даже и не слышал. Стругацкие же, если и были отчасти знакомы с этой литературой (что вполне возможно), вряд ли имели желание ей подражать — слишком далека она от их эстетических и этических взглядов. Тем удивительнее проницательность, с которой они уловили рождение нового художественного метода и его будущее значение в литературе.

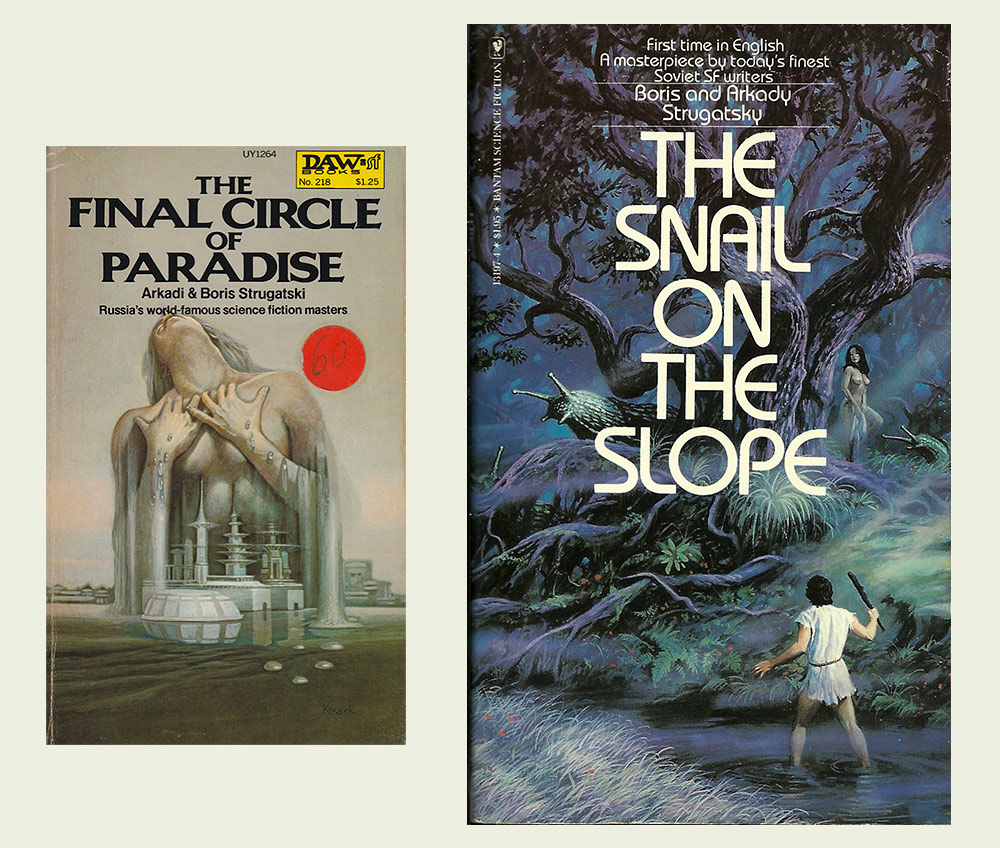

Эта проницательность оказывается на грани сверхъестественной в «Улитке на склоне» — ровеснице студенческих революций 1968 года. «Сверхъестественной» тут не преувеличение, поскольку повесть начата в 1966-м (напомним, что это переработка «Беспокойства», написанного еще годом ранее). «Улитка» — высказывание, обозначившее едва ли не весь узел проблем, центральных для эпохи постмодерна: культурного релятивизма, прогресса, роли европейской цивилизации, постколониализма и феминизма третьей волны. Мировая фантастика еще по инерции продолжала писать о храбрых завоевателях чужих планет, воюющих с чудовищами в джунглях, а Стругацкие уже почуяли невероятным своим чутьем, что в будущем умы будут жить чем-то другим — хотя это другое оказалось им во многом несимпатично.

В этом отношении поздние, стоящие вне «полуденного» цикла романы Стругацких («За миллиард лет до конца света», «Отягощенные злом», «Град Обреченный» и т. д.), при всех их художественных достоинствах, не столь интересны историку литературы — их место в литературном контексте уже ясно: они прочно вплетены в то же полотно, что и романы Харуки Мураками, Джулиана Барнса, Умберто Эко, Питера Хёга, традиционно относимые не к фантастике, а к «мейнстримной» литературе. Занятно, что движение Стругацких от «жанровой» фантастики к «мейнстриму» быстро уловили критики, которые были оскорблены в лучших чувствах и принялись обвинять братьев в предательстве жанра (характерный пример — А. Ф. Бритиков). Впрочем, во внесоветском пространстве само понимание фантастики успело к 1980-м годам измениться (являются ли фантастикой в традиционном понимании киберпанк и постапокалиптика?). В немалой степени само разграничение между «фантастикой» и «нефантастикой» в литературе постмодерна утратило смысл.

Потому любопытнее всего вернуться в 1962 год, когда Аркадий Стругацкий работал над повестью «Дни Кракена», так и оставшейся неоконченной: она будет опубликована лишь в начале следующего века. Судя по сохранившимся авторским заметкам, история должна была включать эпические события диалога и поединка с гигантским кальмаром. Но до них дело так и не дошло. Написанная часть повести — это исследование самого процесса литературного письма, перевода с одного языка на другой, формирования литературных репутаций. Действительно ли Шекспир — гений или люди просто притворяются, будто считают его гением, чтобы не нарушить социальную конвенцию? Что, если подсунуть Виктору Шкловскому неизвестного ему классика японской литературы, не говоря ему о том, что это классик, — какое суждение вынесет Шкловский? Для 1962 года эти размышления были более чем смелы — смелее, пожалуй, идей самого Шкловского, которые на тот момент едва были реабилитированы (еще свежа была память об употреблении слова «формализм» в качестве универсального бранного ярлыка).

Кульминацией дошедшей до нас части «Дней Кракена» становится глава 6, в которой герой-переводчик, отчаянно пытаясь разобраться в теме кальмаров, выкладывает в ряд выписки из старинной японской литературы, и повествование превращается в монтаж цитат. Одна из них в наше время стала мемом среди поклонников творчества Стругацких — «Ика содержит тушь и знает приличия». А последняя глава оборачивается рассказом о пяти библиотеках героя и подробным библиографическим перечнем книг. Этот фрагмент впоследствии войдет почти без изменений в «Хромую судьбу», но там он играет роль фоновую, служебную — штриха к биографии. В «Днях Кракена» же рассказ об отчаянных попытках писателя собрать библиотеку, которую он всякий раз утрачивает, оказывается метафорой и одновременно вестью экзистенциальной катастрофы. Глава завершается зловещим звонком коллеги по работе в издательстве: «Приходи обязательно. У нас очень плохо. … Скорей приходи. Очень плохо. Ты сам увидишь. Пока».

Кульминацией дошедшей до нас части «Дней Кракена» становится глава 6, в которой герой-переводчик, отчаянно пытаясь разобраться в теме кальмаров, выкладывает в ряд выписки из старинной японской литературы, и повествование превращается в монтаж цитат. Одна из них в наше время стала мемом среди поклонников творчества Стругацких — «Ика содержит тушь и знает приличия». А последняя глава оборачивается рассказом о пяти библиотеках героя и подробным библиографическим перечнем книг. Этот фрагмент впоследствии войдет почти без изменений в «Хромую судьбу», но там он играет роль фоновую, служебную — штриха к биографии. В «Днях Кракена» же рассказ об отчаянных попытках писателя собрать библиотеку, которую он всякий раз утрачивает, оказывается метафорой и одновременно вестью экзистенциальной катастрофы. Глава завершается зловещим звонком коллеги по работе в издательстве: «Приходи обязательно. У нас очень плохо. … Скорей приходи. Очень плохо. Ты сам увидишь. Пока».

Планировавшиеся рассуждения о мещанстве, потреблении, о возможности физики без лирики и рацио без эмоций оказались лишними. История уже рассказана. Попытки понять Кракена, дать ему интерпретацию в привычной системе культуры провалились. Наступил распад языка. Кракен пришел к нам. Из всех пророчеств Стругацких это, пожалуй, самое недооцененное.