Юнгианское убийство и зоопарк напротив

Интервью с Татьяной Баскаковой о «Перрудье» Ханса Хенни Янна

Клаус Манн называл Ханса Хенни Янна писателем из «потаенного королевства неофициальной немецкой литературы». Современник Джойса и Деблина, пацифист-визионер, органный мастер, Янн остается одним из наиболее недооцененных модернистов XX века. В издательстве Kongress W вышел «Перрудья» — последний из его романов, еще не звучавших по-русски. За титаническим изданием стоят годы работы Татьяны Баскаковой: она не только перевела текст, но и сопроводила его монументальным томом комментариев. Специально для «Горького» Денис Куренов поговорил с ней о том, как устроен мир «Перрудьи», почему герои Янна — равноправные части одной личности и что связывает немецкого модерниста с отчетами экспедиции Николая Миклухо-Маклая.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

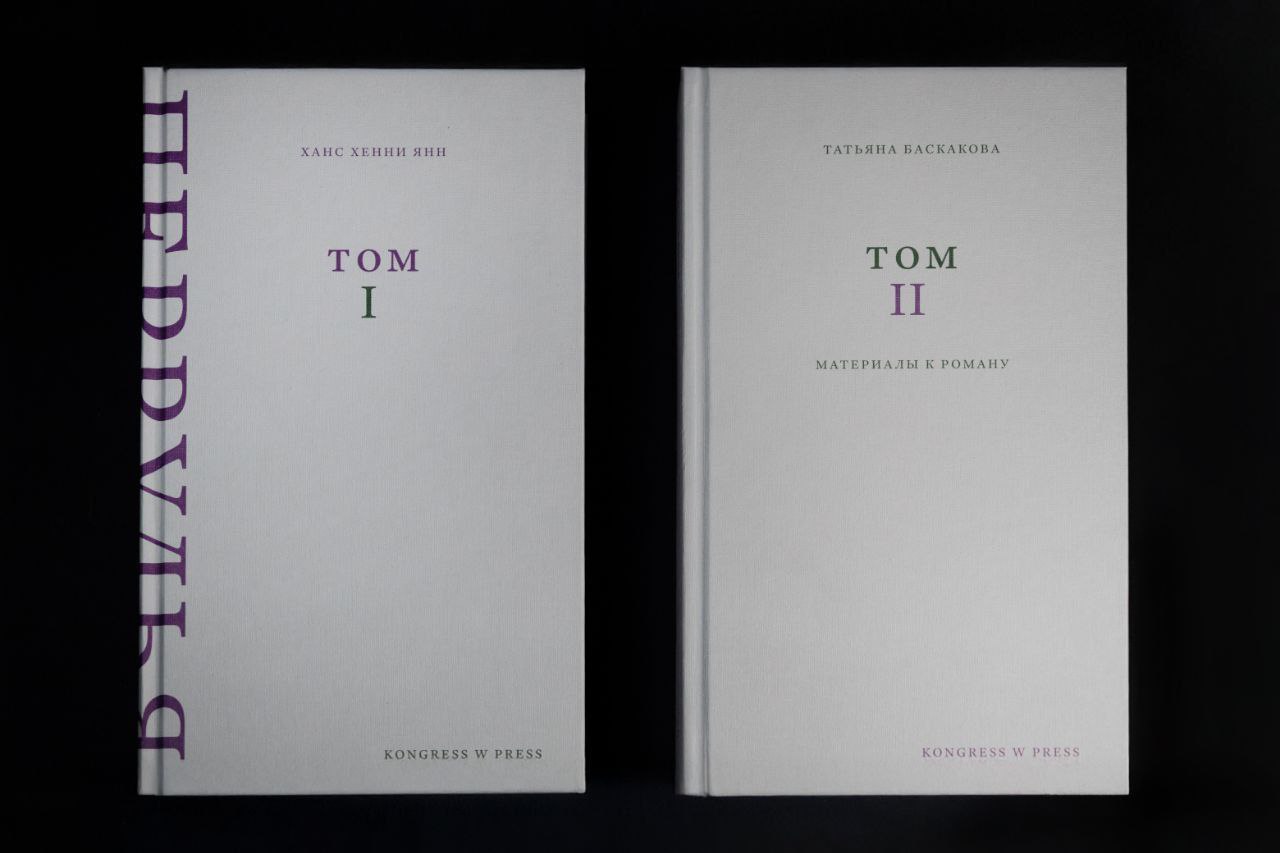

Ханс Хенни Янн. Перрудья. М.: Kongress W press, 2025. Пер. с нем. Т. Баскаковой. Содержание: том 1, том 2

— Вы перевели уже несколько произведений Янна, но «Перрудья», его первый роман, выходит на русском последним, хотя работу над ним вы начали еще много лет назад. С чем связана такая последовательность? Была ли это сознательная стратегия — подвести читателя к самому сложному, возможно, главному тексту Янна постепенно?

— Главная проблема состояла в том, чтобы вообще найти издательство, готовое напечатать хоть какое-либо произведение Янна, автора в России совсем неизвестного. Я старалась не упускать ни одной такой возможности. Первый отрывок из «Перрудьи» (сейчас эта глава называется «Едоки варений») был переведен очень давно, я даже не помню когда, для сборника рассказов Янна «Тринадцать не лишенных жути историй» и много лет не публиковался, потому что та книга в итоге так и не вышла. «Реку без берегов» мне предложила перевести Ирина Геннадьевна Кравцова (Издательство Ивана Лимбаха) — некоторое время спустя после состоявшегося между нами разговора о том, какие книги я сама хотела бы перевести. Я с благодарностью согласилась — мне казалось (только казалось), что этот роман я понимаю лучше, чем «Перрудью». Помню свои первые мысли тогда: это огромная книга, непонятно, справлюсь ли я, но другого такого шанса точно не будет — значит, надо соглашаться. И еще — надо попытаться включить в публикацию первой части трилогии не относящиеся к ней тексты Янна, помогающие понять этот роман, и сообразить, какие именно тексты включить, надо прямо в ближайшие дни, пока не начались переговоры о покупке прав. Я очень довольна до сих пор тем выбором, который тогда сделала.

— Вопрос «о чем книга» в случае с «Перрудьей», наверное, особенно сложен. Но если все же попытаться определить его ядро: это история о человеке, который замыслил грандиозный план по обновлению человечества, или о чем-то совершенно ином, скрытом за этим внешним сюжетом?

— Янн был бесхитростным — не скрывающим своих мыслей — человеком. Он сам прямо и написал, о чем его книга, да еще и назвал этот текст «Кратким содержанием» («Перрудьи»). Первая фраза там звучит так: «В этой книге рассказывается немаловажная часть жизненной истории человека, имеющего много сильных свойств из тех, что могут быть свойственны человеку, за исключением одного: быть героем». Очень простая мысль — но до сих пор многие хотят быть героями, или из них пытаются слепить героев, или они осуждают за негеройство других. Негероический человек Янна соответственно — не навязывая свою волю — относится ко многим аспектам жизни: к природе, животным, женщинам, мужчинам, которые его окружают.

— Имя героя, Перрудья, переводится как «выкорчеванный Петр / камень». В этом видится прямая отсылка к биографии самого Янна, порвавшего с прежней жизнью в 1915 году. Насколько, на ваш взгляд, этот роман можно считать автобиографией — возможно, не фактической, а биографией внутреннего мира писателя?

— Немного провоцируя (к размышлениям), я бы сказала, что роман относится к жанру экзистенциалистского автофикшена. Янн всегда писал только о себе. Я читала, что кто-то из критиков упрекал его за то, что простой матрос Альфред Тутайн в «Реке без берегов» разговаривает тем же языком, что и интеллектуал Густав Аниас Хорн. Но, на мой взгляд, это только подтверждает, что оба они (как и персонажи «Перрудьи») — равноправные части одной личности. В «Реке» много отсылок к подлинной биографии Янна, но и в «Перрудье» тоже они есть (Перрудья читает, например, своим гостям на яхте отрывки из драмы Янна). С другой стороны, Янн рассматривает, анализирует себя как типичного человека, размышляющего именно над экзистенциальными проблемами. Сам термин «экзистенция» в романе неоднократно употребляется, и биограф Янна Ян Бюргер находит этот факт удивительным (слишком рано, до возникновения экзистенциализма как особого направления, — но Бюргер пишет, что Янн мог позаимствовать термин у Кьеркегора).

Человек, которого описывает Янн, это всегда человек творческий (в «Эпилоге» к таковым относятся, например, и дети Фалтина — акушерка Ольга и капитан маленького транспортного судна Мов). Но Перрудья, как мне кажется, — это творческое начало самого Янна, его биография складывается на равных из жизненных поступков и из придуманных или написанных им (или просто им прочитанных) текстов. Это очень интересно, и это видно, среди прочего, по особому нанизыванию названий глав. (Главы разнородные, но в целом, выходит, то, о чем в них рассказывается, складывается в единую линию, постоянно растущую=удлиняющуюся.) И еще по такому высказыванию: «Я мог бы быть одним из тех мальчиков, что убили друг друга. Эту „Историю раба“ измыслил мой мозг. Решения „Великодушных“ — моя поэзия. Все это приукрашенные неправды, правда же в них — мои жалкие переживания».

— Каждый большой перевод — это череда вызовов и побед. Были ли в «Перрудье» фрагмент, сцена или, может быть, языковая особенность, работа над которыми стала для вас главным переводческим испытанием и в итоге самой важной победой?

— В какой-то момент я столкнулась с таким фактом, что сцена убийства соперника Перрудьи, Торстейна Хойера, Перрудьей и его другом Хайном (неизвестно, кем из них — они стреляли одновременно) очень близко перекликается с эпизодом убийства Зигфрида (убийства «героя» в себе — рассказчиком и его молодым помощником) в «Красной книге» Карла Густава Юнга. Но дело в том, что «Красная книга», писавшаяся в 1914–1930 годах (то есть одновременно с «Перрудьей») была опубликована только в 2009-м. Юнг, конечно, разрабатывал свою теорию психоанализа на основе мифов, алхимических сочинений и т. д., в принципе доступных для всех, но его работы, связанные конкретно с этими материалами, стали появляться только после Второй мировой войны. Этот факт сильно повлиял на мое понимание романа Янна и на работу над комментариями. Психоанализ Юнга, похоже, не возник неожиданно — были какие-то сходные направления мысли (уже после завершения работы над книгой я прочла об алхимических мотивах в романах Деблина — современника Янна и близкого для него писателя). В романах Янна, по моему убеждению, речь идет о формировании зрелой человеческой личности и — затем — о ее постепенном угасании. И даже мотивы обращения к алхимии у Янна и Юнга, кажется, были очень похожими — связанными с недовольством современной цивилизацией. По словам ученицы Юнга, Марии Луизы фон Франц, «Христианский миф… не содержит в себе темное феминное начало… трактует материю как безжизненную и игнорирует проблему противоположностей — проблему зла. Алхимия же обращена лицом к проблеме противоположностей, к проблеме материи, к проблеме феминного начала».

Из сопоставления текстов Янна и Юнга возникает больше вопросов, чем ответов, но я довольна тем, что, насколько сумела, затронула эту проблему.

— Второй том «Перрудьи» — это не просто комментарии, а целая энциклопедия романа. Что побудило вас создать такой монументальный сопроводительный аппарат?

— Для меня тексты Янна, в их совокупности, — это как бы особая планета, еще далеко не исследованная. Сам Янн говорил о «промежуточном мире» (Zwischenwelt), где пребывают наши сны, мифы, фантазии, почти-бессмертные произведения искусства — «как если бы мы попали в чуждое нам настоящее уже затонувшего времени». Мне хотелось, насколько это в моих силах, облегчить другим ориентацию в этом мире, «исправить» тот факт, что многое из того, что немецкоязычный читатель при желании сумеет найти, для человека, этим языком не владеющего, останется в принципе недоступным.

В случае романов Янна мы, пожалуй, имеем дело с его саморефлексией как повседневным способом существования и с нескончаемым (потому что он ведется вплоть до смерти автора) последовательным причудливым дневником этой саморефлексии. Поэтому я также хотела показать в комментариях и послесловии ходы, связывающие разные произведения Янна между собой — то, как развивались во времени интересовавшие его темы.

— Работа над комментариями зачастую сродни детективному расследованию. Какое открытие в процессе этой работы — будь то найденный источник цитаты, прототип персонажа или скрытая культурная отсылка — стало для вас самым неожиданным и, возможно, радостным?

— Открытий было много — даже на стадии редактуры, когда я просила своего редактора, Стаса Кина, добавлять какие-то куски в комментарии (и он это делал — не сердясь на меня, ничего не путая и не забывая). Например, в «Перрудье» рассказывается о трагичной истории колонизации Каролинских и других тихоокеанских островов. Там есть список островов, очень многие из которых невозможно найти на карте, и считалось, что Янн их придумал ради красивых созвучий — чтобы создать эффект звукописи. Так вот, я нашла практически все эти острова. Они упоминаются в одном из томов многотомного издания, которое вышло в Гамбурге, родном городе Янна, в 1917 году: «Результаты экспедиции в Южные моря 1908–1910» (Results of the South Seas Expedition 1908–1910). Это была гамбургская этнографическая экспедиция, закончившаяся, когда Янну исполнилось шестнадцать. Для меня действительно стало радостью, когда я поняла, что этот том оцифрован и я просто могу от начала и до конца его просмотреть. В результате прояснился целый ряд подробностей из «Перрудьи» (например, с этими островами — тогда их туземные названия передавались на европейских языках иначе, чем теперь). Но главное, я неожиданно нашла источник истории об английском торговце Эндрю Чейни, который ради развлечения предложил туземцам одного племени истребить прямо на борту его судна гостивших у него — безоружных — представителей другого племени. Оказалось, что Янн почти дословно цитирует описание этого эпизода из отчета гамбургской экспедиции, но там это тоже дословная цитата — из заметок Н. Н. Миклухо-Маклая, изданных по-русски в его книге «Микронезия и Меланезия». Для меня было важно узнать, что, по крайней мере в этом случае (в других, как потом выяснилось, тоже), Янн, выдвигая свои обвинения против колонизационной политики европейских стран, предпочитал опираться на конкретные факты, а не на вымыслы.

Другой подобный случай. Перрудья однажды сравнивает себя с несчастным животным, получившимся в результате скрещивания льва и тигрицы или леопарда и пумы и т. д. Я просто наудачу поискала в интернете, существуют ли примеры таких скрещиваний, и обнаружила: такие опыты действительно проводились в начале XX века — и не где-нибудь, а в знаменитом Зоопарке Хагенбека, расположенном чуть ли не напротив дома, где родился и провел свое детство Янн. Сохранились даже копии тогдашних газетных статей на эту тему и фотографии этих искусственно выведенных животных.

— Особое место в томе занимают фотокомментарии, визуально связывающие текст с реальными местами, артефактами и произведениями искусства. Какую задачу выполняет этот визуальный ряд? Он помогает «заземлить» порою фантастический мир Янна?

— Нет, «заземлять» Янна — такого у меня, конечно, и в мыслях не было. Просто я поняла, что в «Перрудье» описаны не просто какие-то сказочные, абстрактные земли (как это бывает в романах жанра фэнтези), а места, которые остались у Янна в памяти (и окутались там волшебным флером) именно потому, что когда-то он их хорошо знал и любил. Или, может, не любил, но запомнил как приметы того конкретного времени (тех конкретных времен?), когда писался роман. Придуманный Янном всемирный концерн, например, объединяет крупнейшие промышленные и банковские компании, которые во времена Янна действительно существовали, но по отдельности. Я хотела показать этот реальный пласт в романе «Перрудья» — и то, как он преображается благодаря особому ви́дению Янна. Отсюда — сопоставление фотографий и цитат (но это, мне кажется, интересно не только применительно к Янну — впервые я попробовала сделать такое, когда готовила издание «Штиля» Райнхарда Йиргля).

— Вы пишете, что первоначальная версия «Перрудьи» была написана в более традиционном стиле, и предполагаете, что на изменение концепции могло повлиять знакомство Янна с «Улиссом» Джойса. Расскажите об этом подробнее.

— Немецкий перевод «Улисса» (Георга Гойерта) вышел в 1927 году, и эта книга была в библиотеке Янна. 1927-1928 годы — решающая стадия работы над «Перрудьей». Может, Янн в любом случае переделал бы роман на этой завершающей стадии. Мне казалось, что влияние Джойса на Янна заключалось главным образом в том, что Янн отчетливее, чем прежде, понял: никаких «правил» построения формы романа и обращения с языком не существует. И дальше, в «Перрудье», он стал — на свой лад — экспериментировать с тем и другим.

Интересно, что в одном эпизоде романа Янна Перрудья читает «Улисса» и высказывается о нем так: «„Сопливо-зеленое море“ [=цитата из „Улисса“]. Вот драгоценный камень. Сказать о возвышенном старыми непритязательными словами».

Янну, значит, нравился язык Джойса (воспринятый через перевод). Но я не вижу, чтобы он подражал каким-то конкретным джойсовским приемам обращения со словом.

В «Перрудье» есть и другая, скрытая цитата из Джойса: «Кто-то написал: душа, форма форм». (В «Улиссе»: «Душа — это, неким образом, все сущее: душа — форма форм».) Тут возникает вопрос: как, собственно, Янн понимал «Улисса». Так ли, как его понимают современные литературоведы и читатели, или — в свете собственной концепции, которую я попыталась условно обозначить словами «экзистенциальный автофикшен»? В том дополнительных материалов к «Перрудье» я включила перевод статьи Янна «Задача поэта в наше время» (1932), где, среди прочего, говорится:

«Отнюдь не без оснований, конечно, Джойс в своем „Улиссе“ заставил обычного человека блуждать по многим слоям сознания. Против этого метода и против такой цели описания возражали, что смысл бытия не может заключаться в том, чтобы преимущественно выставлять напоказ нижнее и снаружи-менее-заметное из мыслей и ощущений. <…> У Джойса мы находим уплотнение увиденного в глубинных слоях, действующего и оказывающего воздействие на то, что вовне, — но также и поверхностное. Как и у Гамсуна — объяснение того, что развернулось наружу».

— Давайте поговорим о проекте Братства Семеричной звезды в «Перрудье». Как эта идея соотносится с известным пацифизмом Янна? И как его взгляды на войну и насилие эволюционировали впоследствии, в свете исторических катастроф XX века?

— Янн был пацифистом, еще когда началась Первая мировая война. Но пацифистом, если можно так сказать, воинственным. Он очень радикально критиковал современное общество и надеялся, что с помощью своих произведений сумеет переубедить людей. О его первой опубликованной пьесе, «Пастор Эфраим Магнус» (1919), я писала в статье для журнала «Театр», которую можно прочитать в интернете: «„Иисус стал шпильманом“. Сакральный театр Ханса Хенни Янна». В том же 1919 году Янн вернулся в Германию и основал под Гамбургом религиозную общину «Угрино», во многом напоминающую Братство Семеричной звезды из «Перрудьи». Оба сообщества по изначальному намерению были мирными. Верил ли Янн, что распространение таких сообществ может стать импульсом для переустройства мира на более справедливых началах? Он попытался написать (то есть продумать) утопию на эту тему — роман «Перрудья». В предпосланном роману «Кратком содержании» о Перрудье говорится: «…он развязал войну; правда, довольно справедливую, да и неизбежную (кому не надоест всегда только вежливо усмехаться?)». Но к 1926 году, когда шла работа над романом, община Угрино уже распалась и Янн вернулся в Гамбург.

Видимо, замысел романа менялся прямо по ходу его написания. Только во фрагментах второй, не публиковавшейся при жизни Янна, части «Перрудьи» мы видим серьезную критику в адрес Братства Семеричной звезды и вообще проекта насильственных революционных преобразований. На меня большое впечатление произвел фрагмент второй части, где показано, как мечты о справедливом обществе перерастают в тягу к насилию:

«Скудный понятийный аппарат обволакивал их тоскование. Кровь должна пролиться. <…> Тогда я отосплюсь. Тогда я буду есть хлеб из молочного теста. Тогда я воткну в брюхо этому кобелю железный прут. Несчастный случай на производстве. Сапоги из кожи капиталистов. В испачканном навозом костюме — в Comédie Française. Мадам, скажу я, пожалуйте со мной в постель. Передо мной — стоять! Золотые часы имел бы я. Свое жилище имел бы я, собственную кровать имел бы я. Трамвай бы ездил бесплатно. Автомобиль — еще лучше. В кафе сидел бы я. Поле имел бы я, двух лоснящихся лошадей. Если бы была справедливость. Диктатура пролетариата».

Но так рассуждает один из «пролетариев». Что же касается отличающихся возвышенными помыслами членов Братства, то во второй части романа они становятся пешками в непонятных для них политических играх (глава «Авраам и Исаак»), ими манипулируют с помощью телевещания, из-за чего возникают жестоко подавляемые уличные беспорядки (глава «Партии, лозунги, плакаты») — Матье, персонаж этой главы (двойник Перрудьи), испытывает как бы пресыщение от всего этого, отворачивается от Братства (как и Перрудья в последних написанных главах о Братстве больше не вспоминает). Обрывается же роман на главе «Прозрачная стена», показывающей, каким ужасом оборачивается на практике даже очень маленький, «проходной» маневр начального периода мировой войны, с неизбежностью возникшей в результате распространения влияния Братства — совершенно независимо от его (изначально) мирных намерений.

Все это было написано задолго до начала Второй мировой. А в 1958 году, за год до смерти, Янн (в предисловии ко второму изданию «Перрудьи») так объяснял свой отказ от продолжения работы над романом:

«Атомная бомба покончила с этой его [=автора „Перрудьи“] фантазией — и одновременно с надеждой, что человечеству как таковому подобные вещи долго будут сходить с рук.

Отказ от какой-то концепции имеет для пишущего далеко идущие последствия — если он относится к своему произведению серьезно… <…> Так что главная часть моего замысла — война и спасение — отпала».

Последнее произведение Янна, драма «Руины совести» (написана в 1959-м, премьера — в 1961-м под названием «Пыльная радуга»), тоже посвящено угрозе, связанной с атомным оружием.

— Клаус Манн называл Янна писателем из «потаенного королевства неофициальной немецкой литературы». Спустя почти сто лет изменился ли его статус? Считают ли Янна классиком в современной Германии и как обстоят дела с переводами его книг на другие языки мира?

— Надо понимать, что везде — во всех странах — есть литература рыночная, ориентирующаяся на вкусы публики, и «потаенные королевства» литературы, известные только знатокам. Янн почти не известен современной читательской публике в Германии (роман «Перрудья», однако, был переиздан в 2017 году), но хорошо известен всем тем, кто интересуется немецкой литературой всерьез.

Когда я написала одному современному немецкому прозаику, Петеру Х. Гоголину (чьи рассказы переводила), что перевожу «Перрудью», он мне ответил: это счастье — переводить книгу, написанную таким языком. И добавил, что сам сейчас перечитывает «Реку без берегов» и хотел бы написать книгу — может быть, даже роман — о Янне.

Янн много переводился на французский. «Перрудья» — Жан-Клодом Маркадэ (специалистом по русскому художественному авангарду и живописи Малевича, между прочим) в 1995 году. «Река без берегов» (без «Эпилога»), «Тринадцать не лишенных жути историй», пьесы «Пастор Эфраим Магнус», «Медея», «Бедность, богатство, человек и зверь» — супругами Рене и Югетт Радриццани между 1993 и 2008 годами; «Угрино и Инграбания» — еще в 1968-м (Рене Радриццани), «Свинцовая ночь» — еще в 1956-м (перевод Анри Плара — германиста, переводившего также Артура Шопенгауэра, Эрнста Юнгера, Ханну Арендт, Ангелуса Силезиуса и др.).

Еще Янн переводился на английский, но гораздо меньше:

«Деревянный корабль» (первая часть «Реки без берегов», 1961);

«Тринадцать не лишенных жути историй» (1984);

«Свинцовая ночь» (1994; перевод Малькольма Грина, составителя антологии фантастических немецких экспрессионистских рассказов);

«„Живых мало, мертвых много»: Избранные произведения Ханса Хенни Янна» (2012, перевод Малькольма Грина; в книгу вошли: «Кебад Кения», «Сасанидский царь», «Господин выбирает себе слугу» и «Свинцовая ночь», то есть новые переводы отдельных частей книги «Тринадцать не лишенных жути историй»).

Нью-йоркское издательство Contra Mundum, специализирующееся на литературе модернизма, объявило в 2020 году, что собирается издать в 2021-м «Перрудью» в переводе Адама Сигеля (Adam Siegel), но, насколько я понимаю, эта книга пока не вышла.

Третий язык, на который переводили Янна, — латвийский. Денс Диминьш, переводчик со многих европейских языков (в том числе исландского и греческого), в 2015 году перевел новеллу «Свинцовая ночь» (Dens Dimiņš: Hans Henny Jahnn, «Svina nakts»).

Я хотела бы привести здесь сокращенный перевод отзыва о «Перрудье» одного англоязычного книжного блогера, очень хорошо, как мне кажется, разбирающегося в немецкой литературе (shigekuni.wordpress; его настоящее имя Марсель Инхофф). Это запись из раздела «Translatables!» («Поддающиеся переводу!»), датируемая 31 декабря 2009 года:

«Я начну прямо с этого: Ханс Хенни Янн — единственный в своем роде и самый недооцененный писатель XX века. О да, никакого сомнения. Он написал пять по-настоящему великих и крышесносных пьес и еще несколько — просто очень хороших. Он написал два крышесносных, меняющих-правила-игры романа. Он написал несколько более коротких крышесносных прозаических текстов. <…> Переводы, которые существуют на английском, лишь едва царапнули самый верхний слой великого наследия этого человека. Это стыдно. Повторю: стыдно. Выделить одну книгу из всех, написанных им, трудно, потому что все они заслуживают, чтобы их читали, переводили и передавали из рук в руки. Тем не менее я понимаю, что переводчики проявляют осторожность, когда речь заходит о том, чтобы перевести его opus magnum, „Реку без берегов“, ветвящуюся трилогию на более чем 2000 страниц, незаконченную, трудно поддающуюся обобщению. Хотя „Река“ — лучший немецкий роман прошлого столетия, это не облегчает задачу ее перевода или последующей продажи. Держа все это в уме, я, однако, решительно не понимаю, почему до сих пор не переведен первый роман Янна, огненный метеор „Перрудья“. „Перрудья“, как и роман Деблина [„Берлин Александерплац“. — Т. Б.], повествует о conditio humana и тех угрозах, которые современность предъявляет индивиду, уловленному ее машинерией. Но у Янна это принимает совсем другой оборот. <…> Янн пишет в стиле одновременно мифическом и модернистском, и результат этого — грандиозное, безумное, многокрасочное сновидение».

— Практический вопрос для читателя: как лучше работать со вторым томом? Читать его параллельно с романом или же погрузиться в него уже после — как в путеводитель по этому сложному миру?

— Мне нечего об этом сказать — пусть каждый читает так, как ему больше в радость.

— И в завершение: работа над таким колоссальным проектом наверняка отняла много сил. Вы над чем-то работаете сейчас, ждать ли новых переводов от вас в ближайшее время?

— Через полтора месяца после того, как «Перрудья» отправился в типографию, исполнилось еще одно мое желание: были куплены права на перевод первой версии романа Ханса Волльшлегера «Отростки сердца, или Синдром падшего Адама». Вторую, радикально переработанную версию, 1982 года, я перевела, и она была издана в 2019-м. Это ровно половина романа (оборванного, как и «Перрудья»). Первая — полная — версия до недавнего времени существовала только как машинопись (компьютерную копию которой я в свое время купила в библиотеке), и с этой машинописи, датированной 1961 годом, я ее и перевожу. (15 октября должно выйти первое немецкое издание этой версии.)

То есть этот единственный роман Волльшлегера писался и переписывался двадцать лет. Это очень любимая мною книга, история нового Фауста, вернувшегося из эмиграции в родной Бамберг и заключившего сделку с Мефистофелем, чтобы написать — и иметь потом возможность опубликовать — книгу о кризисе западной цивилизации, которая в первой версии романа называется «Закат Шутовского мира». Книга исключительно трудная для перевода, потому что Волльшлегер — как и Янн (которого он упоминает), но по-другому — экспериментирует и с формой романа, и с языком, и даже с орфографией. Не знаю, сколько времени займет такой перевод, но, согласно договору, я должна уложиться где-то в два года.