«Юмор — это агрессия». Михаил Мельниченко — о советских анекдотах и дневниках

Интервью с создателем проекта «Прожито» о центрах советского анекдотопечатанья, дневниках крестьян и многом другом

— В предисловии к «Красному смеху» вы пишете, что основной жанр советского фольклора — это анекдот. Какие еще фольклорные жанры существовали наряду с ним и в какой момент анекдот выбился на первое место?

— Я пишу о том, что это основной фольклорный жанр для города. Для сельской местности роль анекдота могла выполнять частушка или песня. Для городской культуры анекдот уже накануне революции стал центральным жанром, однако он отличался от советского: был бытовым, менее агрессивным. О дореволюционном анекдоте я знаю не так много. Для советского я поднимал весь пласт источников, а о дореволюционном анекдоте сужу по тому, что публиковали в коммерческих сборниках, но там всегда очень грязный материал, потому что издатели для объема могли публиковать все что угодно. Из интересных мне жанров были также городские легенды. Сейчас в «Новом литературном обозрении» вышла книга Александры Архиповой и Анны Кирзюк «Опасные советские вещи» — они занимались слухами и городскими легендами. Так вот, авторы говорят, что городская легенда — это развернутая версия слуха. В каком-то смысле она близка к анекдоту, потому что реагирует на политическую повестку. Есть и фольклорные слухи, вроде московской банды попрыгунчиков, которая якобы привязывала пружины к своим ногам, в зубы вставляла уголья, а потом выпрыгивали из-за угла, чтобы грабить граждан. Банда, скорее всего, действительно существовала, и у них, как сейчас бы сказали, был хороший пиар-отдел.

— С какими источниками вы работали?

— В 1920-е годы анекдоты записывались свободно, поэтому их довольно много в дневниках. В начале 1920-х в СССР даже выходили сборники анекдотов, но они почти не сохранились.

— Почему?

— Это были плохие сборники, которые мало кто хранил. Кто сохраняет настенные календари, например? Это были ценности того же порядка. По книжной летописи мы установили, что в 1927 году вышло два советских сборника анекдотов в регионах, но эти книги найти невозможно. Условно это «100 анекдотов о том, что жена делает, когда мужа нет дома». Потом стало проблематично и небезопасно записывать анекдоты, поэтому количество записей в дневниках постепенно уменьшается. Моим основным источником стали коллекции анекдотов, которые собирались за рубежом, в эмиграции. С начала 1920-х там вышло около 40 сборников анекдотов. Было несколько центров, так сказать, анекдотопечатанья, самый главный — в Риге. Там вышло сборников шесть, часть из них с советской спецификой. У каждой волны эмиграции были свои сборники, они довольно тесно между собой связаны, в том смысле, что заимствовали материал друг у друга. Это самая крупная группа источников. Есть несколько коллекций записей фольклористов-любителей, то есть кто-то для себя выписывал анекдоты в блокнот. Я, например, только что пришел от вдовы советского дипломата, у которой неожиданно нашелся блокнот с записями позднесоветских анекдотов, потому что ее муж их собирал и любил рассказывать. Довольно крупный пласт — перестроечные публикации анекдотов; правда, они в значительной мере восходят к сборникам анекдотов третьей волны эмиграции. В Израиле вышел лучший в своем роде сборник «Советский Союз в зеркале политического анекдота». Огромное количество перестроечных сборников восходит к нему. Немного материала есть в мемуарах. То есть половина материала — из сборников анекдотов, а все остальное из разных источников.

— Почему, на ваш взгляд, в эмиграции случился такой бум печатания анекдотов?

— Потому что в эмиграции было множество людей с русским бэкграундом, запрос на юмор всегда очень велик, потому что юмор — это агрессия. Смех над СССР людям, вынужденно его покинувшим, помогал справиться со стрессом.

— Известно, что в 1930-е годы сверху пытались навязать так называемый фейклор: новины о Ленине — Сталине и тому подобное. А было ли нечто похожее с анекдотами?

— Известно, что в 1930-е годы сверху пытались навязать так называемый фейклор: новины о Ленине — Сталине и тому подобное. А было ли нечто похожее с анекдотами?

— Да, пожалуй что, было. Во время войны редакторы советских газет пытались массово использовать анекдотическую традицию: они брали готовый материал, заменяли Сталина на Гитлера и публиковали. Но это было не повсеместно, в целом государство не признавало этот жанр вообще. Для советской прессы или науки анекдоты практически не существовали. В первом издании Большой советской энциклопедии был подраздел «Политические анекдоты», но потом он исчез.

— Вы собрали анекдоты, а как дальше с ними работали?

— Я пытался привязать их к определенной хронологии, то есть узнать, какой анекдот в какой период появляется. Точная датировка невозможна, потому что любой сюжет может быть гораздо старше. Анекдот о Сталине вполне может оказаться какой-нибудь средневековой персидской шуткой, которая докочевала до 1930-х и актуализовалась. Я старался привязывать их к хронологии по времени первой фиксации, потом делил на тематические группы. Это довольно сложно — примерно как систематизировать жизнь. Конечно, я как-то разделил их, но мое деление очень уязвимо для критики. Я старался смотреть на материал глазами историка, и в итоге книга оказалась по структуре похожей по делению на главы и подглавы на какой-нибудь школьный учебник по истории СССР. Антропологу это, конечно, близко не будет.

— Какие тематические блоки удалось выделить?

— По персонажам, внутриполитические штуки, внешняя политика, война, страны социализма, выезд в Израиль, дальше специальные тематические группы, которые очевидны: Чернобыль, евреи, армяне — например, армянское радио. Ранние я делил на блоки: «Коллективизация», «Индустриализация», «Отношение к советской власти», «Органы госбезопасности», «Террор», «Страх».

— К слову, с Чернобылем и евреями все понятно, а откуда взялось «Армянское радио»?

— Анекдоты об армянском радио восходят к абсурдистской загадке, которая в традиции называлась «армянская загадка», или «армянский анекдот». Что-то типа: «Зеленая в углу пищит — что это? Селедка. Почему зеленая? Моя селедка — во что хочу, в то и крашу. Почему пищит? Слушай, сам не знаю». Потом это постепенно эволюционировало в анекдоты об армянском радио.

— В чем специфика политического анекдота, есть ли у него некие жанровые законы?

— Я могу судить только о специфике советского анекдота. Анекдот распространяется, если он понятен большому количеству людей, а вся советская жизнь насквозь политизирована. Политизация унифицирует, из этого возникает питательная среда, благодаря которой текст может стать фольклорным, поэтому в СССР было много политических анекдотов, анекдотов, связанных со специальной советской тематикой, поскольку все, что имеет отношение к СССР, — это политика, даже супружеская измена имеет отношение к политике.

— В предисловии к «Красному смеху» сказано, что на заре СССР выходили разные сборники анекдотов, — расскажите об их специфике.

— Книга «Красный смех» написана исключительно на материале 1920-х годов. Он самый интересный для меня, потому что это золотой век советского анекдота — их очень много, и они очень хорошо задокументированы: у нас есть около 600 записей из личных дневников, есть публикации в эмигрантской периодике и минимум штук семь хороших сборников анекдотов. В основном это рижский и мюнхенский материал, то есть из тех мест, где осела первая волна. Есть публикация советских анекдотов 1925 года в журнале «Воля России», и она очень хорошая, потому что это явно коллекция человека, который жил в СССР, записывал, уехал и опубликовал. Анекдоты оттуда очень хорошо проверяются по другим текстам, то есть каждый из них имеет дублирующую запись в независимом источнике. Был во второй половине 1920-х годов рижский издатель Сергей Карачевцев, который публиковал все на свете, сам выступал редактором таких сборников и туда для объема нагонял кучу всякой ерунды. Все эти сборники связаны друг с другом: например, если оценивать анекдот только по количеству фиксаций, то у нас может быть какой-то сюжет, который есть в пяти фиксациях, при этом это все они из сборников Сергея Карачецева, к тому же анекдот может быть не фольклорным, а плодом его сумрачного юмора.

— А каков статус сборников анекдотов, выходивших в 1990-е, или, например, перестроечного сборника «Сталиниада»?

— А каков статус сборников анекдотов, выходивших в 1990-е, или, например, перестроечного сборника «Сталиниада»?

— У составителя «Сталиниады» Юрия Борева, который хотел написать историю СССР в анекдотах, были явно выраженные мемуаристские и писательские амбиции, поэтому он взял материал ограниченной социальной группы (своего круга общения) и очень сильно его переработал. Вообще он все это набрал непонятно откуда, а потом опубликовал огромными тиражами. Большое количество людей прочли его книгу, усвоили и забыли, что эти анекдоты из «Сталиниады», а теперь транслируют их дальше как широкую демократическую антисоветскую политическую традицию анекдота. Была история о том, как кто-то из фольклористов записал у крестьян фантастическую версию духовного стиха или большой былины, был счастлив, а они ему потом сказали, что выучили текст по книге, которую выписали из города. Это примерно из той же оперы — называется «нагадить в традицию».

— Ваш интерес к дневникам вырос из интереса к анекдотам?

— Да, все верно. Мне пришлось много работать с дневниками, а еще хотелось заниматься слухами, поэтому все дневники 1920-х годов я прорабатывал. Читать эго-документы мне стало гораздо интереснее, чем художественную литературу. В какой-то момент я совсем пересел на дневники.

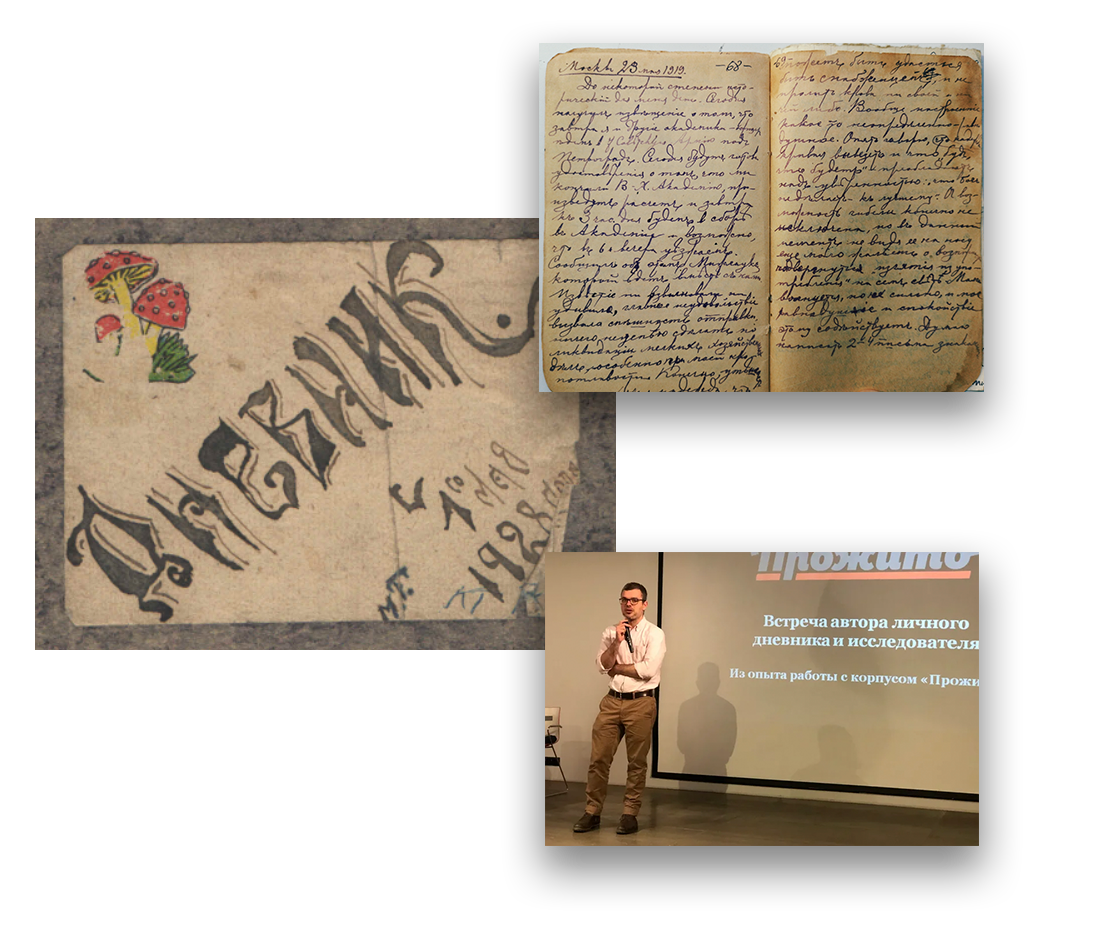

— Как сформировался проект «Прожито»?

— Когда я сдал книгу «Советский анекдот» в издательство, нужно было двигаться дальше. Я некоторое время не понимал куда, поэтому взялся довести до публикации один из дневников, с которым работал по анекдотам, — дневник Мендельсона, который не опубликован до сих пор. Я потратил на его подготовку полтора года, мне очень хочется его издать книгой. С одной стороны, я готовил текст к публикации, а с другой — думал, как оптимизировать эту работу. Также мне хотелось сохранить отношения с наукой, но делать что-то свое, чтобы не оказаться в традиционных формах отчетности перед государственным работодателем. Из всего этого появилась идея такого поискового инструмента, а после — решение им заняться вместе с несколькими коллегами и друзьями.

— Как в ваши руки попадают дневники, это ведь совершенно частные документы?

— Мы начали наш проект с большой библиографии всех опубликованных дневников, а это порядка 2 000 единиц, которые можно найти просто по слову «дневник» в электронном каталоге Ленинки. Очень помогали коллеги: если выходила какая-то дневниковая публикация, то мне сразу об этом писали. Сейчас с нами работает редактор из Украины и занимается исключительно поиском новых дневников, она очень хороший поисковик, в день заводит по пять новых страниц. То есть она находит в какой-то городской газете, что ветеран передал дневник в школьный музей, фиксирует это в таблице, потом кто-то из наших редакторов связывается со школьным музеем, находит родственников автора в «Одноклассниках», пытается получить копию рукописи. К тому же люди сами нам приносят дневники.

— А как обстояли дела в самом начале?

— В первый год после открытия проекта нас очень поддержала «Медуза»*СМИ, признанное в России иностранным агентом и нежелательной организацией, благодаря сотрудничеству с которой у нас появились первые подписчики в Фейсбуке. Еще о нас написал паблик «Фаланстер». Именно из социальных сетей первые наши активисты и пришли. С нами работала Даша Маншина, которая пришла как раз благодаря фаланстеровскому посту и проработала у нас года полтора. В какой-то момент она работала даже больше, чем я. Даша пришла в самом начале, сделала очень много, а когда мы стали популярны, она ушла и нашла другую работу, потому что работала не из-за интереса к дневникам, а из активизма, желания помочь людям. Кстати, она внучка токаря Белоусова, дневник которого выпустило издательство Common place.

— Понятно, зачем историки читают дневники простых людей, а для чего они широкому читателю?

— Понятно, зачем историки читают дневники простых людей, а для чего они широкому читателю?

— Я убежден, что если источники не находятся в широком доступе, то их не существует. Я за доступ к информации, то есть все, что уничтожено, не может быть опубликовано, а все, что сохранилось, имеет право на публикацию. Понятно, что большое количество текстов не будет стоить той древесины, на которой их напечатают, но мы живем в прекрасное время, когда все можно опубликовать в сети. Всегда, когда возникает какая-то полемика с представителями академии, мне хочется сказать, что мы это делаем для широкой публики, а когда возникает полемика с читателями, мне хочется сказать, что мы это делаем для науки.

— Полемика часто случается?

— Нет, есть пункты, по которым мы уязвимы для критики, что довольно очевидно. То, что мы сейчас делаем в Европейском университете в Санкт-Петербурге, закроет часть вопросов и слабых мест.

— Расскажите подробнее.

— Четыре года мы занимались дневниками и ими пресытились, да и форматом работы тоже: мы делали текстовый корпус. Основная претензия к нам заключается как раз в том, что «Прожито» — это текстовый корпус, который нельзя проверить по рукописям. Не вполне понятно, сколько фейков благодаря нашему корпусу увидело свет. Доказать только по нашему сайту, что это настоящий текст, невозможно. И вот с Европейским университетом в Санкт-Петербурге мы создали Центр изучения эго-документов «Прожито». Университет поддержал все наши начинания, благодаря этому мы расширили работу на целый ряд новых направлений. Мы стали создавать цифровой архив копий документов рукописных дневников и вообще всего, что можно найти в семейных архивах; мы принимаем копии воспоминаний, переписки, фотоальбомов на хранение с перспективой публикации. Помимо этого архива, мы переделываем и наш корпус, чтобы начать вливать в него тексты других жанров. Сейчас экспериментируем с TEI — самой распространенной в мире семантической разметкой текста. Это способ превратить текст в полностью машиночитаемый. Грубо говоря, машина будет понимать, что упомянутый в тексте Леня — это Леонид Петрович Иванов, что текст написан в Ленинграде в 1970-е, но повествование в нем ведется о событиях 1920-х. Мы сейчас пытаемся с помощью этой семантической разметки упаковать мемуарный материал, чтобы он не отличался от дневникового, был похож на совокупность хорошо датированных кусков. Сверхзадача — создать сквозной именной указатель для всех текстов. Если мы сможем сделать текстовый корпус из мемуаров, дневников и переписки, и при этом у нас получится список из нескольких десятков тысяч людей, фигурирующих в этих текстах, — будет хороший задел для изучения всевозможных социальных связей.

Мы знаем пять тысяч авторов дневников, их них две тысячи уже удалось загрузить. Что касается воспоминаний, мы сможем за два-три месяца сделать библиографию с десятками тысяч авторов по очевидным источникам — библиографическим указателям, каталогу Ленинки, где мемуаров в разы больше, чем дневников. Скоро мы окончательно научимся с такими текстами работать, выведем этот новый корпус в сеть и начнем выкладывать мемуарные тексты, которые нам присылали вместе с дневниковыми.

— Вы также ведете работу лаборатории в Москве, в Музее истории ГУЛАГа. Чем вы там занимаетесь?

— Мы проводим регулярные встречи в Санкт-Петербурге в ЕУ и в Москве. Каждый раз, когда мы находим рукопись, которая никогда не публиковалась (чаще всего это довоенная рукопись какого-нибудь подростка, они очень живые и с ними интересно работать), — приносим цифровую копию, читаем с волонтерами и новыми людьми, расшифровываем, потом обсуждаем и делаем коллективную публикацию у нас на сайте.

— Какие яркие приобретения последнего времени вы можете вспомнить?

— Какие яркие приобретения последнего времени вы можете вспомнить?

— Есть два текста, которые меня завораживают последние два месяца. Они оба связаны с человеческим безумием. Один из них нам передали коллеги из «Открытого списка», работающие с судебно-следственными делами времени Большого террора. Так вот, они недавно передали нам дневник солдата НКВД, написанный азбукой Морзе. Сначала автор вел кириллический дневник, а потом понял, что находится в зоне внимания сотрудников политотдела, и перешел на морзянку, хотя офицеры должны уметь читать морзянку. Дневник содержит пометки следователя, то есть до него добрались в конце концов. Нашему герою не повезло. Вернее, ему повезло, потому что у него нашли хорошо диагностированную шизофрению, которую установили еще в довоенное время, и поэтому, несмотря на то, что в его деле фигурировало несколько гранат, спрятанная немецкая листовка со свастикой, перерисованный план местности и пораженческий дневник, он просто отправился на принудительное лечение.

Второе — автобиография парня, которой поделились с нами коллеги из архива Европейского университета в Санкт-Петербурге. Автор сел в конце 1940-х на десять лет, но, благодаря высокому вмешательству, его отпустили на пять лет раньше. Он сидел пять лет, но сидел очень тяжело, судя по всему, потому что ему пришлось самому себе отрезать указательный палец, чтобы его перевели в другой лагерь, и он немного повредился умом и вышел на свободу кем-то вроде индуиста. У него была такая концепция: жизнь потеряна, единственный мой шанс что-то получить от нее — родиться во второй раз. Поэтому он написал автобиографию, которая называется «Духовный билет», и вклеил туда свои фотографии и фото близких. Мы не знаем, что с ним произошло потом. На книге он написал, что ее нужно хранить восемьдесят лет, а его задача — после перерождения добраться до нее, познакомиться с собой и жить, исходя из опыта предыдущей жизни. Я сейчас мечтаю это в каком-то виде опубликовать, потому что еще есть шанс поймать его вторую реинкарнацию. Мои друзья шутили уже, что я могу быть его реинкарнацией, потому что всю жизнь ищу лихорадочно какую-то рукопись.

— Ну и не могу не спросить о дневнике алтайского крестьянина Измайлова, на издание которого сейчас собираются деньги.

— В газете «Алтайская правда» мы нашли упоминание о том, что есть такой источник: журналистка Светлана Тирская брала интервью у краеведа Ангелины Михайловны Ситновой о ее работе с дневником односельчанина, столяра, стекольщика и парикмахера Константина Измайлова. Мы нашли Ангелину Михайловну в «Одноклассниках», я ей написал о том, чем мы занимаемся, и ей понравилась идея опубликовать дневник у нас на сайте. Ангелина Михайловна полностью его расшифровала и готова была поделиться своим трудом. Это та часть работы, которая меня очень воодушевляет, когда люди готовы отдать результат своей работы, чтобы сделать его частью чего-то большего, потому что так, по их мнению, будет правильно. Когда мы получили текст, стало понятно, что это очень важный и ценный источник. В первые годы Измайлов еще расписывался, писал немного и не каждый день, а потом перешел в режим ежедневных записей, очень подробно все фиксировал. При этом, в отличие от других авторов крестьянских дневников, Измайлов был склонен к рефлексии — он записывал свою жизнь, не ретушируя себя. Он был пьяницей, разрушил свое хозяйство и полностью растерял здоровье. Все, кто с этим дневником работал, плакали, потому что жалко Измайлова ужасно, да не только его, а все крестьянство. Он всю жизнь промучился, а когда началась война, он внутренне мобилизовался, перестал пить. Его призвали, он собрался, но отправку на фронт отложили, потом второй раз призвали в военкомат и опять отложили, потом его все же забрали, он уехал на фронт, прислал оттуда одно письмо и пропал без вести. Сорок лет мучений и смерть под бомбой. Это очень важный для нас текст, который мы готовили года два — очень давно пообещали его Common place, — и вот наконец сверстан и готов к отправке в типографию двухтомник, осталось только издательству собрать деньги на печать.