«Я всегда действую на краю самого себя»: интервью с Андреем Монастырским

Классик московского концептуализма — о грибных комарах, ютуб-блогерах, дзен-буддизме и Николае Лескове

Зачем развешивать в лесу портреты немецких романтиков, чем занимается Хоббит Отшельник в землянке под Переяславлем и почему лучше читать старые буддистские тексты с обстоятельным научным комментарием? Андрей Монастырский — икона и топор московского концептуализма, живой классик современного искусства, поэт, автор романа «Каширское шоссе», написанного после лечения в психиатрической клинике,

Яна Сидоркина: Процитирую Пепперштейна: «Жил один человек средних лет. К нему приходят гости, рассаживаются, он их угощает чаем — все как положено. Наконец, один из гостей говорит: „А чего бы и вам не посетить нас?” Тот в ответ: „Я в гости не хожу”. „Почему?” — все заинтересовались. Тот вдруг: „Потому что я в этом мире не гость, а хозяин”. И давай хохотать — стыдно, что проговорился, но все равно разбирает смех». Павел говорит, что вы протагонист этой истории.

Андрей Монастырский: А это какого года?

Яна Сидоркина: 2010 года.

Андрей Монастырский: Ну это шутка была. Я и в гости хожу.

Яна Сидоркина: Ходите, значит?

Андрей Монастырский: Конечно. Это просто шутка, мы такие любили.

Яна Сидоркина: По поводу ваших истоков: вы учились во Дворце пионеров, занимались литературой там?

Андрей Монастырский: Да. Я сначала учился в школе, а во Дворец пионеров я ходил с 1962 года, с года его открытия. Я ходил в астрономический кружок, был членом Всесоюзного астрономо-геодезического общества и интересовался метеоритами. Но потом я как-то от естественных наук перешел к гуманитарным, к поэзии (под влиянием Брюсова и Мережковского), и стал ходить в литературный клуб туда же. С конца 1965 года во Дворце пионеров был литературный клуб. Это был важный для Москвы, как потом оказалось, литературный клуб. Возможно, он был единственный, где собиралась молодежь типа СМОГистов (СМОГ — «Самое Молодое Общество Гениев»). Это Губанов, Алейников, Юлия Вишневская и другие, кто в 1965 году устраивал чтения у памятника Маяковскому. Но они были там немного раньше меня, а когда я туда попал, уже их не было. Там были Рубинштейн и его компания, которая на два года меня старше, а те были еще старше. Я подружился с Рубинштейном. И мы, участники литклуба, как в свое время СМОГисты, в 1966 году тоже организовали группу, но Рубинштейн в нее не входил. У него была своя группа люберецкая, называлась «Синий треугольник». А мы сделали группу, которая была другой фракцией литературного клуба и называлась «Фрам» — по имени корабля Амундсена. Мы читали три вечера, по воскресеньям, в сентябре 1966 года у памятника Гоголю на Гоголевском бульваре. На третий раз нас согнало ГБ, но мы убежали от них. Тогда были вегетарианские еще времена по сравнению с сегодняшними.

Яна Сидоркина: Вы про представителей органов власти?

Андрей Монастырский: Да, а кого?

Яна Сидоркина: Я училась в той же студии во Дворце пионеров в 2013–2015 годах.

Андрей Монастырский: Она сохранилась с 1965 года?! Потрясающе. Там же поэты собираются. Вы там как поэт присутствовали?

Яна Сидоркина: Я там была главным редактором газеты. Журналистское дело, но на грани художественного. Однажды в рубрику «Рецензия» девушка, которая была музыкальным редактором, написала про концерт Леди Гаги, и нас закрыли за слово «вагина». Это я к тому, что гэбэшники и вегетарианские времена.

Андрей Монастырский: У нас все было пятьдесят лет назад, во время остатков хрущевской оттепели — это совсем другое, другая эпоха. Странно, но у памятника Маяковскому СМОГистов тоже не сразу разогнали, не с первого раза, а там была большая демонстрация. В 1966 году я познакомился с Вадиком Делоне и Юлией Вишневской, тоже СМОГистами. В январе 1967 года я участвовал в третьей демонстрации на Площади Пушкина по поводу Галанскова и других. Нас там было человек пятнадцать, мы простояли минуты две, после чего на нас накинулись гэбэшники. Они все были в штатском, но в кирзовых сапогах. Помню ярко, как один гэбэшник набросился на одного человека. Там три пары держали растяжки, я держал с Буковским, а Вишневская еще с кем-то держала. Почему-то он набросился не на наши две пары, а на другого (забыл фамилию, может быть, Хаустов), который в охапку схватил этого гэбэшника, они упали на снег и покатились в обнимку, только кирзовые сапоги мелькали. Довольно яркая картина. Все разбежались, забрали только двух. Потом в апреле был обыск у нас внезапно. У меня полы вскрывали с 8 утра, а потом меня на двух черных «Волгах» везли, но не на Лубянку, а в прокуратуру на Новокузнецкой улице. Там до 12 ночи меня допрашивали, но они были со мной на «вы», очень вежливы. У меня изъяли стихи при обыске и говорили, что я талантливый поэт, но меня тут никогда не напечатают. Они говорили: «Мы вас посадить не можем, потому что вам нет 18 лет (мне было 17 лет), но вы будете персоной нон грата, вы никуда не поступите». Это был 1967 год, и я до 1974 года не смог поступить никуда. Я работал тогда в Литературном музее Пушкина на Кропоткинской, они за мной следили и решили меня отправить в армию с концами. Мне удалось уйти через дурдом, но мне диагностировали шизофрению, поэтому на мне поставили крест, перестали следить. В 1974 году мне удалось поступить в МГУ на филфак. На этом моя диссидентская карьера закончилась, более того, я был сильно испуган из-за этой истории с обыском. Там было все очень фактурно. В 8 утра ввалилось 8 человек в нашу квартиру, а мы жили вшестером: с бабушкой, дедушкой, родителями и братом, в двухкомнатной смежной квартире в хрущевке. Я спал на раскладушке, потому что больше негде было спать. И вот я просыпаюсь рано и странный как будто сон вижу: на стуле в изголовье сидит человек, как бы из Чехова, в синем костюме, в пиджаке с золотыми пуговицами и в фуражке. Я подумал, что это сон. Он мне говорит: «Вы Андрей Сумнин? Мы пришли из прокуратуры делать у вас обыск». Очень странно и театрализовано было. У молодых людей это все на дистанции — где-то там, как будто не со мной происходит, а переживание только потом приходит. Вечером, когда я вышел из прокуратуры, я понял, что влип очень сильно, что никуда не поступлю. Но все было очень формализовано, не было никакой ненависти, молодые гэбэшники относились ко мне даже с сочувствием (ложным, возможно). Был такой эпизод у меня в жизни: с сентября 1966 года, с третьей демонстрации у памятника, и до обыска в апреле 1967-го. Потом меня как ветром сдуло с политической диссидентской сцены, я был запуган, терроризирован всей этой историей. Уже потом, через десять лет, в 1976 году, мы стали делать акции, но уже не политические, а эстетические.

Яна Сидоркина: Как это связано?

Андрей Монастырский: На бессознательном уровне. Мы сделали третью нашу акцию в 1977 году — это наш красный лозунг «Я ни на что не жалуюсь...» и т. д. Потом я только сообразил, что это наверняка пришло оттуда, когда я держал растяжку в 1967-м. Странно, но я осознал только в 2000-х годах, что это было от той растяжки лозунговой. Потом мы делали второй лозунг в 1978 году и так далее. Вся эта серия — та линия, которая была инспирирована Буковским в 1967 году, когда мне было 17 лет. Но я этого тогда не понимал. Сам лозунг был по форме политическим, т. е. был точно таким же, как растяжки «Слава трудящимся» и «Выполним задание партии», тоже на красном кумаче белые буквы, но с прямо противоположным содержанием: не политическим (императивным), а именно наоборот — от первого лица и о том, что «я ни на что не жалуюсь» и т. д. На этом контрасте и сработала та вещь. Она на следующий год попала на обложку Flash Аrt, самого тогда главного международного журнала по современному искусству.

Мария Крамар: Давайте вернемся к искусству. Если вашу насыщенную художественную практику разложить на отдельные части, то можно обнаружить логические, семантические и структурные связи между всеми вашими проектами и современными медийными форматами и практиками. Большой блок «поездок за город», начавшихся в 1976 году, сегодня выглядит как геймплей с заданной системой координат, поисками чего-либо в городском пространстве, с входом и выходом из игрового пространства и так далее. «Разговор с лампой» (1985) — первый советский видеоарт. Ваши видео, снятые дома в гостиной, в ванной комнате — это рум-тур: формат, когда подростки снимают свою комнату. В 1990 году вы сделали первый летсплей «Нинтендо Бохум» (видеосъемка Вадима Захарова). В 2011 году вы сделали видео про вейп как новый способ курения. Можно найти много пересечений того, что происходило в конце 1980-х и 1990-х, с тем, что происходит сейчас. Можно ли сказать, что вы по-прежнему чувствует эти тренды, особенно в диджитале? Планируете ли вы дальше такое продолжать?

Мария Крамар: Давайте вернемся к искусству. Если вашу насыщенную художественную практику разложить на отдельные части, то можно обнаружить логические, семантические и структурные связи между всеми вашими проектами и современными медийными форматами и практиками. Большой блок «поездок за город», начавшихся в 1976 году, сегодня выглядит как геймплей с заданной системой координат, поисками чего-либо в городском пространстве, с входом и выходом из игрового пространства и так далее. «Разговор с лампой» (1985) — первый советский видеоарт. Ваши видео, снятые дома в гостиной, в ванной комнате — это рум-тур: формат, когда подростки снимают свою комнату. В 1990 году вы сделали первый летсплей «Нинтендо Бохум» (видеосъемка Вадима Захарова). В 2011 году вы сделали видео про вейп как новый способ курения. Можно найти много пересечений того, что происходило в конце 1980-х и 1990-х, с тем, что происходит сейчас. Можно ли сказать, что вы по-прежнему чувствует эти тренды, особенно в диджитале? Планируете ли вы дальше такое продолжать?

Андрей Монастырский: Современность — главная для меня категория. Важно, чтобы мир современности присутствовал, но не на уровне темы, а на уровне формализации, технологии, обращения. Для меня было важно, когда появились первые магнитофоны и кассетники. Я же начинал, когда были еще катушечники. С кассетниками мы сразу начали делать акции. Потом появились компьютеры и видеорегистраторы. Как что-то появляется, я тут же это пытаюсь использовать в эстетических ситуациях. Для меня аппарат, глаз и способ передачи материала связаны со смыслом и темой. Тема исчезает рано или поздно — вернее, через аппаратуру, технику формализуется, отдаляется, становится такой же, как, например, у немецких романтиков. У нас была акция в 2006 году: мы использовали двадцать два портрета немецких романтиков в лесу на поляне, развесили их, включив фонограмму. Меня интересует та современность, которая есть всегда, а не сегодняшняя современность. Сегодняшняя современность как постоянно присутствующее некое напряженное поле, как дыхание и «всегдашняя» современность — это разные вещи. Дюшан говорил, что его главное произведение — это его собственное дыхание. Тематически человек может находиться в разное время в разных темах.

Мария Крамар: Я скорее не про жанровое или тематическое деление, а про перечисленные мной режимы коммуникации. Сейчас популярен режим стрима, например. Вы на кого-то подписаны из стримеров?

Андрей Монастырский: Сначала я следил за стримершей Кариной, давно, когда она ругалась матом — это было сильно. Сейчас она уже перестала это делать. Она гейм-стримерша, то есть она играет в компигры.

Мария Крамар: А лекции не слушаете, например, стримы на канале Bushwacker?

Андрей Монастырский: Нет. Но я все время кого-то смотрю, тревел-блоги смотрю все, кто куда ездит (особенно пару «Пилотов», Александра и Дарью). Еще есть Хоббит Отшельник — он сидит в землянке под Переяславлем. Я его начал рано смотреть, у него тогда была просто землянка и книжки, а сейчас он много там всего наставил, каких-то прибамбасов с крутящимися шарами, свет, завел себе большого кролика, то есть создал целый мир и оттуда говорит. Он любопытный — главное, что реально в лесу живет, метрах в пятидесяти от шоссе. Странная вещь, необычная.

Мария Крамар: Протохристианская?

Андрей Монастырский: Нет, у него нет религиозной темы.

Мария Крамар: Вам самому никогда не хотелось вести стримы?

Андрей Монастырский: Нет.

Мария Крамар: Из-за короткой дистанции со зрителем?

Андрей Монастырский: Наверное, да. Нет возможности обработать материал, думаю, из-за этого. Есть композитор Николай Воронов, его я иногда смотрю, у него бывают стримы, но в основном он выкладывает видео.

Мария Крамар: А Похититель Ароматов?

Андрей Монастырский: Нет. Это кто?

Яна Сидоркина: Парень, украинец. Рассказывает про парфюмерию.

Андрей Монастырский: Вот это я не смотрю.

Яна Сидоркина: У него есть образ кассирши из «Пятерочки», он записывает видео на разные темы. Это его альтер эго.

Андрей Монастырский: Он московский?

Яна Сидоркина: Киевский, а живет в Бирмингеме. Его первый канал забанили якобы за то, что он проводит чат-рулетки. Он там в образе женщины с бородой.

Андрей Монастырский: Есть еще один такой же — Бьютибой. Он говорит по-русски, но азиат. Я видел его чат-рулетку: он там с мужиками говорит как женщина, начинает кокетничать, а они отвечают. Но он потом себя раскрывает.

Яна Сидоркина: А этот не раскрывает. По образованию он, кстати, физик, образованный человек.

Афиша выставки «Шизокитай (галлюцинация у власти)»

Афиша выставки «Шизокитай (галлюцинация у власти)»Андрей Монастырский: Я несколько дней назад посмотрел видео путешественника Касё Гасанова, который ездил в Чунцин в Китае. Это самый большой в мире город, там 33 миллиона население. Он там походил и снял видео, которое производит чудовищное впечатление. Я связан с этим Чунцином тем, что в 1984 году сделал странную графическую работу — «Парашютная вышка в Чунцине». Я ее выставлял на выставке «Шизокитай» в 1989 году. Это маленький лист — коллаж на А4. Но в то время это был обычный маленький город. Вдруг он вырос с тех пор, теперь это город в 33 миллиона жителей с гигантскими говнобетонами. Но там есть психоделика, трангрессивность странная — вдруг возникает другая реальность.

Яна Сидоркина: В Брюсселе есть музей BOZAR, где проводилась выставка нигерийских художников из Лагоса — это самый большой город в Африке, на 22 миллиона. Этот город вырос с 1990-х годов, потому что тогда в нем было около миллиона жителей. Мэр города на выставку приезжал — это такой африканский вождь в национальной одежде с двумя вельможами. Художники снимали город. Понятно, что в городе есть трущобы, при этом там есть, как на Кавказе, люди, любящие одеться с шиком. Эта выставка была про таких людей, которые там самые модные, а для нас это выглядит дико.

Андрей Монастырский: Вождь говорит на английском?

Яна Сидоркина: Да, там английский язык, в Нигерии.

Андрей Монастырский: То есть у них нет местного африканского языка?

Яна Сидоркина: В Нигерии английский — официальный язык. Я хотела спросить про другое. Сначала вы Киевогорское поле снимали, акции делали, а потом вы говорите, что его застроили.

Андрей Монастырский: (показывает карту) Видно, что его застроили почти все, и поставили табличку два года назад, что будет штраф в 20 тысяч рублей, если туда войти. У нас отняли это поле.

Яна Сидоркина: Вы уже снимали видео в туалете. Куда дальше?

Андрей Монастырский: В могилу, гроб.

Яна Сидоркина: Деятельность будет продолжаться, города будут застраиваться.

Андрей Монастырский: А кто будет продолжать?

Яна Сидоркина: Не кто, а где?

Андрей Монастырский: Если отъехать от нашего Киевогорского поля еще на 30 километров по тому же Рогачевскому шоссе, вы найдете полно такого. Я же с 2007 года новые места находил через гугль. Для немецких романтиков я нашел место через гугль мэпс. Я предлагаю искать такие места именно через гугль.

Яна Сидоркина: То есть страха потери пустот, диких мест у вас нет?

Андрей Монастырский: Мне неприятно. Это поле Киевогорское для моего сознания было метафизическое, как чистый лист бумаги, на котором чертятся какие-то линии. Умозрительное оно было очень, подходящее. А когда его стали застраивать, герметизм полностью исчез, но там началось другое — психологизация. Там есть какие-то драматические моменты, то, что связано с человеческим жильем, судьбой, — там это все есть, литература есть. Но вот этой геометрии и метафизики уже нет, осталась только литература. Так я понимаю это.

Яна Сидоркина: Как для вас литература соотносится с другими видами искусства, как вы относитесь к собственному литературному творчеству — почему, например, до сих пор не было отдельного издания вашего романа «Каширское шоссе»? А еще интересно, почему ваша поэзия распадается на две части, угарную и менее угарную?

Андрей Монастырский: Концептуализм включает в себя на равных правах и литературу, и философию, и изобразительное искусство, и музыку, и науку — все, что угодно. Он высвечивается на всех этих перекрещивающихся на нем и создающих его лучах. Про «Каширское шоссе»: из-за опасливой скромности. В 1980-е годы в нашей компании был интерес к «Росту психопатологических мощностей в СССР» (например, наш с Владимиром Сорокиным персонаж Аэромонах Сергий и его «творчество»), вот «угарное» (смех) — это оттуда.

Андрей Монастырский и Владимир Сорокин играют в динозавриков. Кясму, Эстония, около 1981 года

Андрей Монастырский и Владимир Сорокин играют в динозавриков. Кясму, Эстония, около 1981 годаЯна Сидоркина: Есть ли такие книги, к которым вы возвращаетесь на протяжении всей вашей жизни?

Андрей Монастырский: Древнекитайская поэзия, классические старые китайские романы «Путешествие на запад», «Сон в красном тереме», «Речные заводи», «Троецарствие», Гете, немецкие романтики, «Волшебная гора» и «Иосиф и его братья» Томаса Манна, Толстой, Гоголь, Сорокин, Керуак, обэриуты и много чего еще.

Яна Сидоркина: Если бы у вас была возможность переиздать старую книгу, которую сейчас нигде невозможно найти, что бы вы выбрали?

Андрей Монастырский: Зайцев А. И. Грибные комары рода Sciophila Meig. (Diptera, Mycetophilidae) Голарктики. М.: Наука, 1982.

Мария Крамар: Вы писали диплом про Николая Лескова. Это крайне важный русский писатель. Процитирую небольшой отрывок из «Запечатленного ангела», где герой Марк, старовер, объясняет англичанину, почему икона гореносна:

«— Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореносным?

— А потому, мол, что таковое изображение явственно душе говорит, чего христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе бога вознестись.

— Да ведь это же, — говорит, — всякий из Писания и из молитв может уразуметь.

— Ну, никак нет, — ответствую, — Писание не всякому дано разуметь, а неразумевающему и в молитве бывает затмение: иной слышит глашение о „великия и богатыя милости“ и сейчас полагает, что это о деньгах, и с алчностию кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он помышляет вышний проспект жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно: вымоли человек первее всего душе своей дар страха божия, она сейчас и пойдет облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвояя себе преизбытки вышних даров, и в те поры человеку и деньги и вся слава земная при молитве кажутся не иначе как мерзость пред господом».

Андрей Монастырский: Очень здравое рассуждение.

Мария Крамар: Если обратиться к вашей практике, то у вас тоже в первую очередь появляется текст. Икона — это тоже текст, в первую очередь. Инструкция по созданию образа и служению ему.

Андрей Монастырский: Да.

Мария Крамар: Можно ли сказать, что это повлияло каким-либо образом на ваш выбор Лескова в качестве темы диплома?

Андрей Монастырский: Нет. Это могло быть, но дело в том, что там развилка присутствует: одно дело — чистота, буддистская линия пустоты, а вторая линия — это ангелы, христианство, иконы, православная линия, Владимир Лосский. У меня это было вместе тогда, плюс акции. У меня возникло такое шизофреническое расщепление, из-за которого я начал в 1981 году заниматься аскетической практикой, исихазмом. Я ходил на службы, читал только религиозную литературу. Я сошел с ума, попал в дурдом и написал «Каширское шоссе» по этому поводу. Я спасся от полного погружения в безумие, смог выйти — обычно не выходят из этого — через воспоминания о дзен-буддизме и о Канте, о его «Критике чистого разума», которую я конспектировал в 1965 году, в возрасте 15 лет. Когда ввелся этот дискурс в мое патологизированное сознание, я смог так медитировать, что патологизация постепенно ушла. Это важный трансгрессивный момент через возвращение к дзену, который был в основе наших акций (можно сказать об этом и в комическом ключе, что «теозис был заменен дзеном», смех часто спасает от тягостных залипаний в символизмах). Лесков — это был эпизод для меня, где-то в 1979 году. На самом деле я больше тяготею к буддистской традиции, именно к дзен-буддистской. Христианство для меня важно прежде всего с точки зрения этических лютеранских дискурсов, которые связаны с пустотой. Интересно рассмотреть, откуда у русского человека привычка к несвободе? Это же очевидно есть: поддерживать таких массовых серийных убийц, как Сталин, Грозный?

Мария Крамар: Это смирение.

Андрей Монастырский: Не смирение. Смирение — это следствие. Первично другое. Когда ребенок ходит в православную церковь — главное для него сакральное место, — то он попадает как бы в антикварную лавку, где огромное количество икон, подсвечников, паникадил, разного рода ДПИ [декоративно-прикладное искусство — прим. ред.] — все заставлено, как в антикварной лавке, там нет пустоты. Нет свободного места. Посмотрите, как у лютеран, — там только пустые стены и распятие. Они приучаются к свободному пространству с самого детства, поэтому свобода для них как биохимический уровень. У православных все занято, нет свободного места. И это как-то оказывает влияние на все уровни несвободной жизни у нас.

Ирина Нахова и Андрей Монастырский. Москва, 1974

Ирина Нахова и Андрей Монастырский. Москва, 1974Яна Сидоркина: Вы выросли на Кольском полуострове, там пустота.

Андрей Монастырский: Да, во мне заложена эта пустота. Я же пять зим начиная с 1949 года до 1955-го провел там. Меня туда вывозили именно на зиму, лето я проводил у бабушки с дедушкой в Сокольниках, а ездил я туда потому, что отец был военным летчиком. Мы жили в бараке на аэродроме, где вообще ничего не было, кроме пустого бесконечного снежного поля до горизонта, и еще полярная ночь. То есть я жил пять зим в полярной ночи, где иногда только бывало северное сияние. Вот эта белая пустота лежит в основе моего бессознательного, моей психики. Поэтому я с этой оптикой на все и смотрю с тех пор.

Мария Крамар: В мире сегодня заметен повышенный спрос на буддистские практики, поиск себя, медитацию, осознанность. Интересно, что осознанность становится экономической единицей: ты хочешь быть более осознанным, чтобы стать более эффективным менеджером и выполнять больше задач в единицу времени. Спокойный ум стал неолиберальной валютой. Вам не кажется, что подобный уровень работы с собственными ценностями, с эго, с культом себя превращает человека в эмпатийно изолированного и нечувствительного, в том числе к социальной или политической несправедливости? Вот в православии я чувствую ближнего, там мое эго уменьшается.

Андрей Монастырский: Я думаю, что в буддизме через раздувание эго оно же и лопается. В православии «я — эго» остается. Множество «я — эго» — соборность. Там нет концепции исчезновения «я», там смирение есть, но, чтобы смирять, надо иметь то, что смирять. В буддизме есть концепция иллюзорности «я». В моей православной практике никакой соборности вообще не было — это были другие времена. Конец 1970-х — начало 1980-х — там все было построено на индивидуальности, а не на соборности. Церковь была под гнетом, государство было против церкви, а сейчас симфония с государством. Церковь как часть государства, как отдел спецслужб. Новая РПЦ была создана в 1943 году Сталиным, он же уничтожил всю церковь предыдущую, просто расстрелял 41 епископа и митрополита в 1937-м и 1938-м годах, осталось четыре иерарха, которые были сотрудниками НКВД. В 1943 году он их собрал и создал сталинскую РПЦ как орган НКВД в том числе. Это такая внешняя картина церкви, объективная история РПЦ. Я ничего не понимаю в соборности, но в то время, хотя церковь тоже была отделом КГБ, там были странные токи свободы. Это непонятно — видимо, разрушалась конструкция государства, идеология рушилась, поэтому возникали дыры, через которые ветер свободы задувал. Тогда люди задумались, стали Вл. Лосского читать «Опыты мистического богословия», «Добротолюбие», чистую литературу, не связанную с пропагандой, патриотизмом, а связанную с христианством, где нет никакого патриотизма, а есть только Царствие Небесное.

Мария Крамар: Как вы считаете, какие перспективы у фетиша осознанности? К чему может привести обсессивный селф-брендинг?

Андрей Монастырский: Осознанность — это скорее кастанедовский термин, а не буддистский, где центральную роль играет медитация на шунью.

Мария Крамар: Я имею в виду высокую популярность различных практик медитаций в школах, корпорациях и армии, широкое разнообразие бизнес-йоги и курсов корпоративной осознанности. Вот, например, тренеров осознанности приглашают на Мировой экономический форум в Давос.

Андрей Монастырский: Я тут не очень осведомлен. Я скорее литературный дзен-буддист, мне нравятся коаны, какие-то тексты про шунью, мадхьямику. Я предпочитаю старые настоящие тексты, но в обрамлении научных статей. У нас с 1920-х годов была прекрасная школа буддологии, очень качественная. Они писали все по-русски и по-английски — например, Щербацкой. Эта школа дотянулась до конца 1980-х годов. В Бурятии есть Институт востоковедения, даже сейчас там есть буддологическая кафедра, которая выпускает иногда сборники статей о буддизме, где разбирают старые настоящие тексты. У меня научная оптика интересов, не религиозная. Буддизм — это не религия, там нет бога. Есть народный буддизм, где поклоняются статуям Будды, но причем здесь это? Буддизм — это философия, учение. Это система медитаций, практик, но там не осознанность, а успокоенный ум. Термина «осознанность» в текстах, которые я читаю, вообще нет. Это именно кастанедовская традиция, а практика медитации — это успокоить ум. Есть простейшая концепция буддизма, четыре благородные истины: жизнь — это страдания, болезни, старость, смерть, причина этому — наши страсти, неуспокоенный ум; если человек успокаивает свой ум, то он выходит из этой сансары страдания.

Мария Крамар: Это состояние спокойного ума стало экономической единицей, оно успешно продается.

Андрей Монастырский: Ну да, экономическая антреприза обычных проходимцев. Это нормально, всю жизнь так было. Настоящие буддисты говорят, что хорошо, когда дхарму ругают. Это полезно для дхармы.

Яна Сидоркина: Прокомментируйте, пожалуйста, некоторые термины из «Словаря московского концептуализма»: паратантра, шуньявада, шуньята?

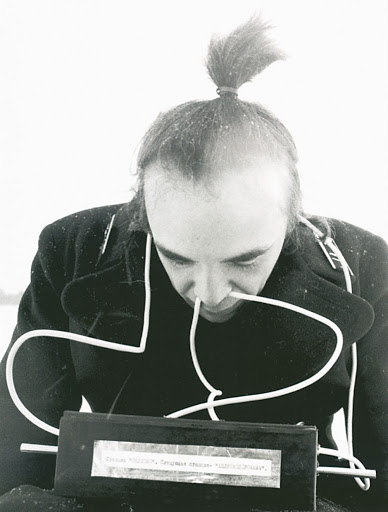

Андрей Монастырский.

Андрей Монастырский.«ДЫШУ И СЛЫШУ» (1983)

Андрей Монастырский: Это все шуньявадийские термины.

Шуньята — это пустота как метод редукции фантазмов коллективного тела, символизмов, теорий, символов. Через шунью человек может как бы «выпрыгнуть» в прямое восприятие и действие, выпрыгнуть из «самого себя» через просвет бытия. У даосов похожая методология «исправления имен», у Гуссерля — феноменологическая редукция, то есть возвращение к началу, но начало всегда ускользает, поэтому это процесс, а не цель. Этот прыжок через дыру-шунью к прямой реальности — постоянный процесс, а не цель, потому что начала достигнуть нельзя, иначе оно перестает быть началом.

Яна Сидоркина: Давайте поговорим о самом сообществе московских концептуалистов, о его состоянии сейчас. Гройс уехал в в начале 1980-х, Пивоваров тоже, Кабаков в конце 1980-х. Год назад я навестила Пивоварова в мастерской в Праге. Была у Гройса в Нью-Йорке — он скучает по Германии. В том же городе живет и Кабаков. Но сейчас никто ни с кем не общается.

Андрей Монастырский: Мне буквально вчера Тупицын написал, что они встречались в кафе с Комаром и его женой, Комар очень хвалил Нью-Йорк, говорил, что США — идеальное государство. А Виктор с Ритой, наоборот, ругали.

Яна Сидоркина: Основные теоретики, как Тупицын, уехали, сейчас нет этого коллективного тела в России. Кто-то из молодых продолжает ваши традиции?

Андрей Монастырский: Да. Андрей Кузькин, Ира Корина, которые ходят на наши акции, Ян Гинзбург, Дима Хворост и другие есть.

Яна Сидоркина: Это можно назвать продолжением московской концептуальной школы?

Андрей Монастырский: Я это не называю концептуальной школой. Это уже просто свободное движение не на рельсах только концептуализма. Там может быть все что угодно.

Яна Сидоркина: Но концептуализма уже нет?

Андрей Монастырский: Он бывает как составная часть.

Яна Сидоркина: Школы именно?

Андрей Монастырский: Школьного нет, но и школьности нет. Полная индивидуальная свобода.

Мария Крамар: А знаменитая тусовка в Южинском переулке, конца 1960-х — начала 1970-х...

Андрей Монастырский: Ни разу там не был.

Мария Крамар: Но сфера интересов как-то пересекалась: переводы Головина, поиски сакрального, общие интересы в поэзии, литературе?

Андрей Монастырский: Мы вообще никак не пересекались.

Мария Крамар: Это удивительно.

Андрей Монастырский: Это немного раньше было. Контактов с ними не было, но мы знали о них. С Мамлеевым иногда встречались случайно, я его знал как великолепного писателя, но не как идеолога.

Мария Крамар: Первый современный художник, с которым вы познакомились, — это Кейдж. Среди композиторов, которые на вас повлияли, вы называете представителей Новой венской школы, представителей первой волны авангарда, а не второй. Более академическая тусовка, которая не занималась поисками космологического, сакрального. Если говорить о послевоенной музыке, есть ли для вас какие-то еще важные фигуры, кроме Кейджа, близкие вам идеологически?

Андрей Монастырский: Отдельные вещи Штокхаузена. Я с конца 1970-х годов постоянно слушаю фоном Стива Райха и Филиппа Гласса. Их музыка для меня как медитативный фон, как настроение (так же и Бах). Я их не слушаю как Берлиоза, например, а именно как фоновую музыку, как stimmung [«настроение» в переводе с немецкого — прим. ред.].

Мария Крамар: Эмбиент?

Андрей Монастырский: Немного не то. Эмбиент — это просто иллюстративная музыка, иллюстрация к состоянию. У Райха с Глассом все-таки не иллюстрация, а само состояние, оно первично, очень современно. Эмбиент уже не современен, он слишком гладкий, там просто идет звук.

Мария Крамар: Не соглашусь с вами, эмбиент сейчас крайне популярный жанр.

Андрей Монастырский: У меня, видимо, тоже какое-то литературное отношение к музыке, потому что для меня важен еще и миф. Просто для течения музыки миф никакой не важен, там ритм, а для меня миф истории важен (аудиодискурс). Tangerine Dream 1975 года — это особая музыкальная сфера, или Клаус Шульце 1977-го. Знания об этом важны для моего переживания музыки, а не просто чистое ее течение. Дистанция между музыкой и мной всегда сохраняется. Эмбиентные дела предполагают наркотическое погружение. Для меня это погружение недопустимо почему-то (для меня важно именно сохранение дистанции аудиодискурса между мной и тем, что я слушаю, даже если это рок-н-ролл).

Андрей Монастырский

Андрей МонастырскийМария Крамар: Это как со стримом: дистанция, которую вы хотите сохранить.

Андрей Монастырский: Да, дистанция. Не знаю, почему. Видимо, детский страх этой снежной равнины ночной, чувство, что там опасно. Все, что призывает к растворению, кажется опасным. Может быть, из-за этого инстинкта я тогда и вылез из своего залета в православный психодел. Это животный инстинкт, который воспитался у меня там, за полярным кругом. Я всегда действую на краю самого себя, а себя я полагаю как пустое. Смешно, тот аэродром с бараком, где мы жили, располагался на территории бывшего монастыря, место называлось Луостари — монастырь в переводе с финского, я это узнал только в 2000-х годах. Моя настоящая фамилия Сумнин, а псевдоним мне придумал приятель в 8-м или 9-м классе. Я тогда и не знал, что Луостари — монастырь. Мать и отец тоже не знали. На фотографиях 1950-х годов рукой матери написано «Луостари», но она не знала, что это такое.

Яна Сидоркина: У меня вопрос по поводу недавних блогерских нападок на вас. Все началось с того, что мы в телеграм-канале «ты сегодня такой пепперштейн» опубликовали фотографию вашей работы «Ветка», которая недавно попала в коллекцию ГТГ. Потом непонятно в чьем канале CULTRAS появился яростный пост о том, что госмузей потратил огромные деньги на ветку со скотчем.

Андрей Монастырский: А причем здесь я? Я цену не назначал.

Яна Сидоркина: Их поддержало много людей, началась дискуссия на тему «искусство это или нет».

Андрей Монастырский: Типа «я тоже так могу», так всегда широкие массы любителей традиционных искусств говорят о «Фонтане» Дюшана, «Черном квадрате» Малевича и «4.33» Кейджа. Но дело в том, что в данном случае деньги не государственные — 100 миллионов дал Потанин.

Яна Сидоркина: Вопрос ваших оппонентов в том, почему госмузей такое берет.

Андрей Монастырский: Потанин до этого дал столько же денег Центру Помпиду, и там никаких скандалов не было. [Речь идет о выставке 2017 года «Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950−2000: уникальный дар музею». — Прим. ред.]

Яна Сидоркина: Скандал в том, что в Третьяковку попала именно «Ветка», а не академическая живопись, не скульптура.

Андрей Монастырский: Ну это уровень дискуссии о Малевиче и его «Черном квадрате». Лично для меня современное искусство уже минимум сто лет на другом горизонте существует, в другой парадигме.

Яна Сидоркина: Да, но об этом говорят профессиональные СМИ и люди искусства. Они критикуют государственный музей за то, что он купил «Ветку» и растрачивает бюджет.

Андрей Монастырский: А что они хотят, чтобы брали? Я этого не знаю. Вот в фейсбуке художники ругаются типа советских МОСХовских, меня вот это заинтересовало. Если они ругаются, значит, работа хорошая. Теми же словами «Фонтан» Дюшана ругали и импрессионистов. Началось это все больше ста лет назад. Мне интересно происходящее, потому что это говорит о том, что работа хорошая. Когда большинство людей говорит, что это говно, значит, это хорошо.