«Я всегда был и писал против войны»

Леонид Андреев — пацифист, «шовинист», патриот или революционер? Часть 1

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

I

«Говоря по чистой совести моей, как на духу, я и до сих пор не вполне уяснил себе это странное обстоятельство: почему я тогда так сильно испугался?

Ну, война и война, — конечно, не обрадуешься и в ладоши бить не станешь, но все дело довольно-таки простое и бывалое... Да вот и сейчас, когда уже происходят кровопролитные сражения, никакого такого особенного страха я не чувствую, живу, как и прежде жил: служу, хожу в гости и даже театр или кинематограф и вообще никаких решительных изменений в моей жизни не наблюдаю. Не будь на войне Павлуша, женин брат, так и совсем порою можно было бы позабыть обо всех этих страшных происшествиях.

Положим, нельзя отрицать и того, что в душе есть-таки довольно сильное беспокойство или тревога... не знаю, как это назвать; или даже вернее: некоторая сосущая тоска, наиболее заметная и ощутимая по утрам, за чаем. Как прочтешь эти газеты, как вспомнишь, что делается там, обо всех этих несчастных бельгийцах, о детишках и разоренных домах, так сразу точно холодной водой обольют и голым выгонят на мороз. Но опять-таки и здесь нет никакого страха, а одна только человеческая жалость и сочувствие к несчастным.

А тогда я испугался чрезвычайно, положительно до смешного, теперь не только рассказать, но и наедине вспомнить стыдно».

Так начинается малоизвестная повесть Леонида Андреева «Иго войны. Признания маленького человека о великих днях», в формате дневника лирического героя описывающая события начала Первой мировой войны и последующих 14 месяцев.

Повесть была опубликована в 1916 году, через 12 лет после гораздо более известного «Красного смеха». «Иго войны» можно считать его условным сиквелом, параллели напрашиваются; но и без этого повесть, одна из последних крупных вещей в андреевском творчестве, заслуживает пристального внимания. Когда я читал «Иго войны» в первый раз, лет десять назад, произведение показалось мне ярким и занятным, но в плане тематики полностью принадлежащим истории: мир навсегда управился с войнами, и подобные сочинения не только неактуальны сейчас, но и не станут актуальными никогда. Тогда я был юн, а сейчас уже не столь, да и обстоятельства тоже явственно изменились. Проведение различных исторических параллелей кажется мне исключительно полезным занятием, так что во второй раз я читал «Иго войны» совсем иначе, и мне захотелось рассказать об этой повести читателям, снабдив рассказ подборкой самоценных выписок, ведь даже безо всяких параллелей прочитать кусочек из Андреева — всегда в радость.

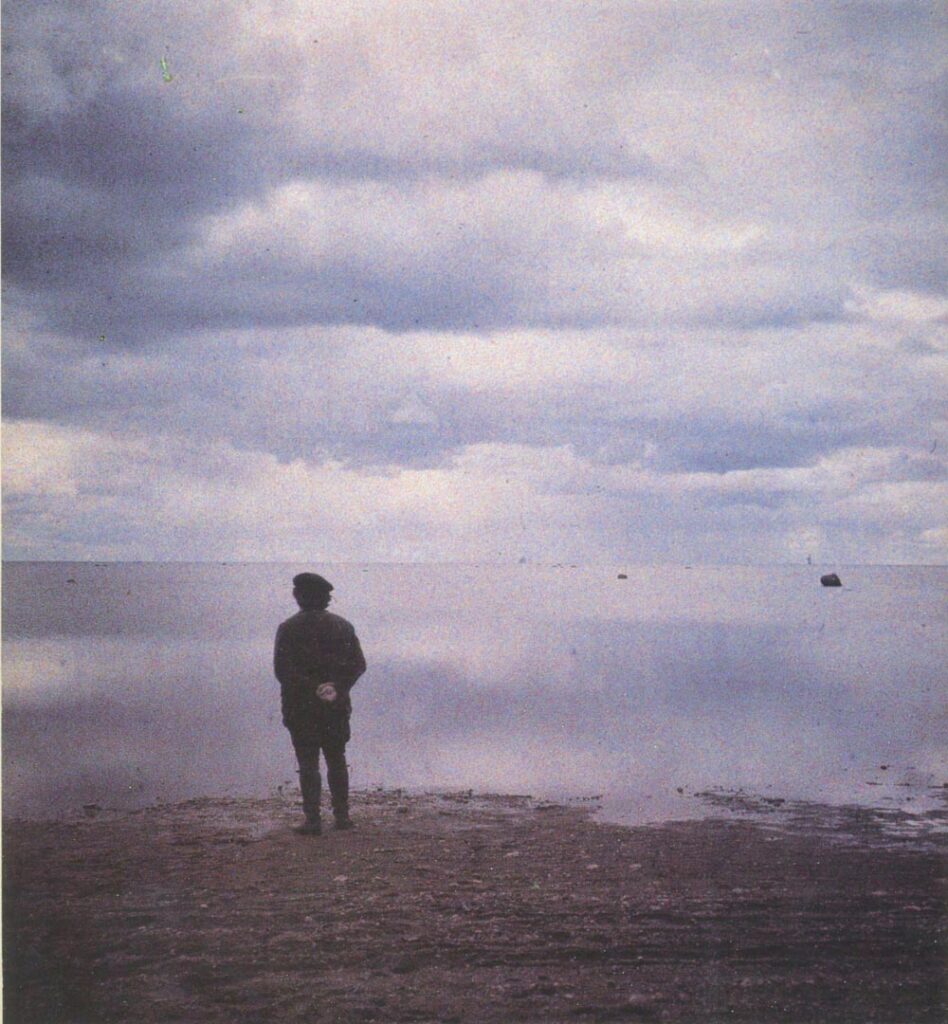

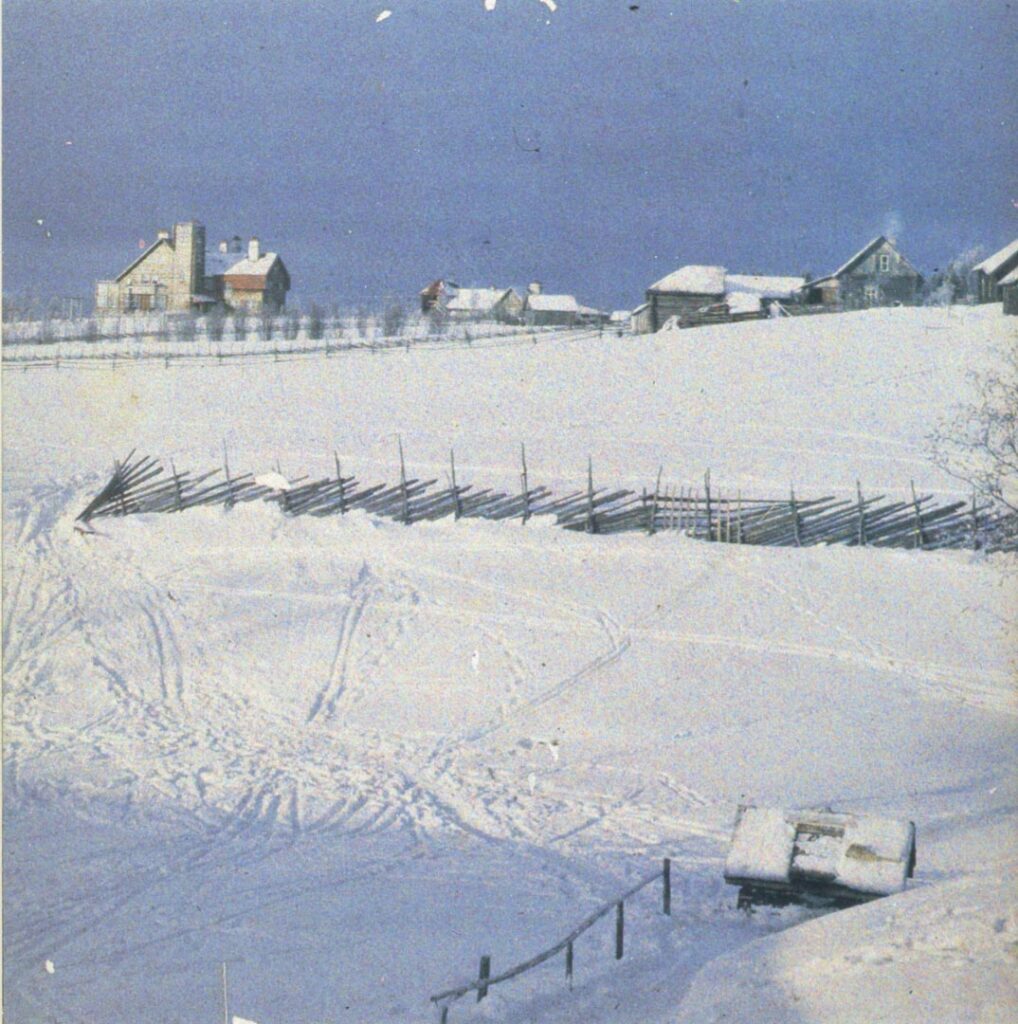

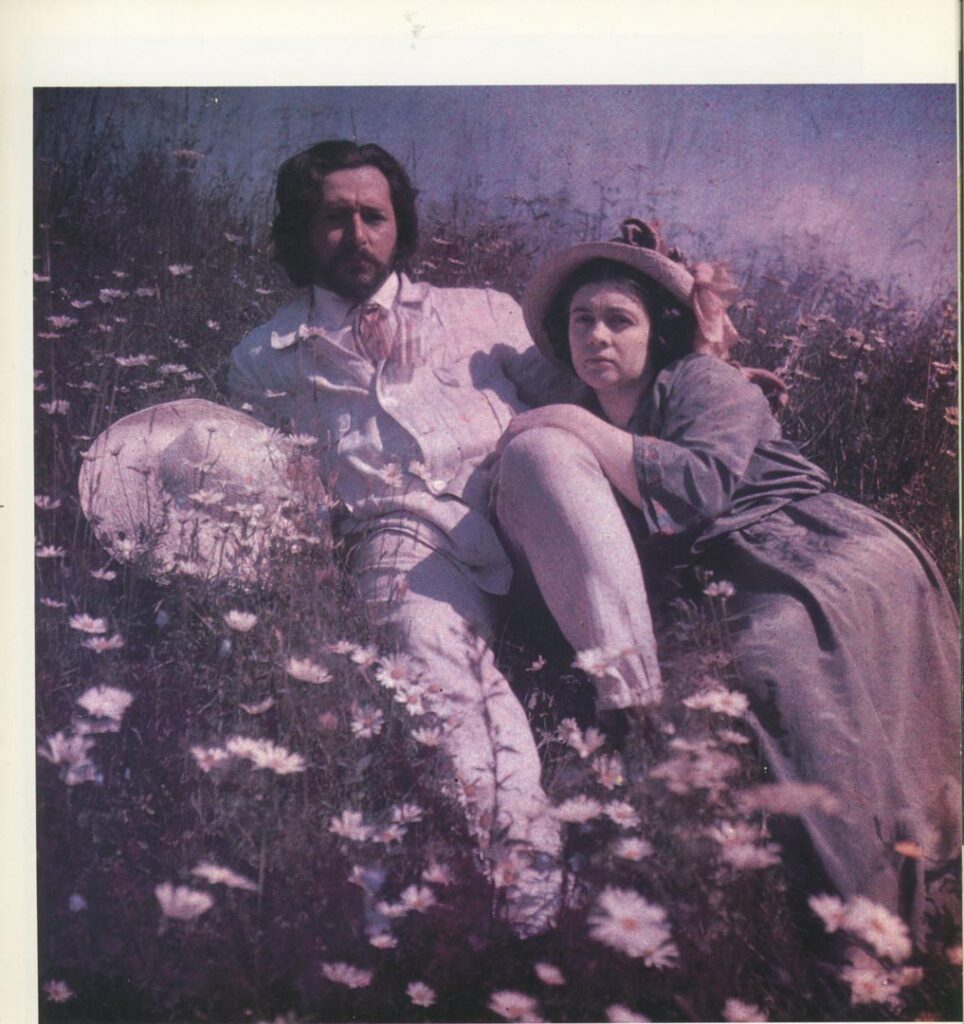

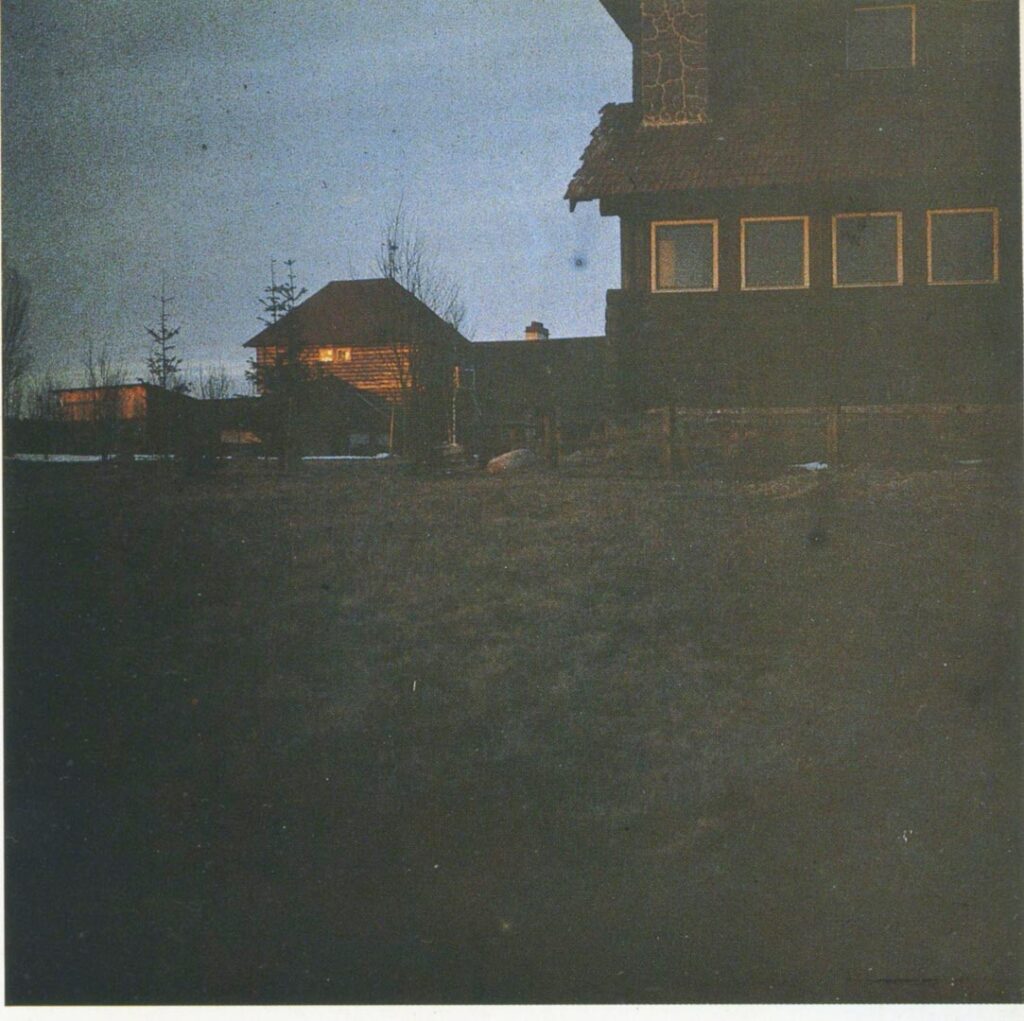

Здесь и далее: автохромы Леонида Андреева

Здесь и далее: автохромы Леонида Андреева

Когда основная часть статьи была уже готова, я понял, что для более полного раскрытия темы следует также уделить внимание биографическому и общественно-политическому контекстам повести. Последний особенно интересен — вот, например, что писал по поводу него в 1985 году Ричард Дэвис, британский исследователь творчества Андреева:

«В газетных статьях за период с сентября 1914 г. по март 1915 г. Андреев выступает как убежденный оборонец, страстный защитник Бельгии и Сербии, и не менее страстный ненавистник „германцев“, что, естественно, никак не вяжется с обликом русского интеллигента тех времен, которому, в представлении советских комментаторов подобало быть пораженцем и интернационалистом. С этой точки зрения Андреев вполне заслуживает клейма „шовиниста“ и „ура-патриота“. К тому же Андреев таил надежду, что путем победы над немецким империализмом Россия обеспечит себе возможность избавиться от самодержавия Романовых. Цель у Андреева и у пораженцев-интернационалистов была одна: революция. Но средства у них были противоположными: у Андреева — победа над Германией, а у пораженцев — победа Германии. Таким образом создалось бросавшееся в глаза современников противоречие между Андреевым — автором антивоенного „Красного смеха“, который продолжают печатать в своих журналах зарубежные пацифисты вплоть до начала военных действий в 1914 г., и Андреевым — автором целого ряда статей, в которых он, судя по всему, оправдывает эти же военные действия».

Конкретизация этих и последующих обстоятельств увеличила текст до трех частей, а в качестве четвертой я предложил небольшой вывод с оценкой художественных особенностей и веса «Ига войны».

Обратимся к сюжету. Первая дата в дневнике — 15 августа 1914 года, а в конце открывающей записи, посвященной первому дню войны, есть такая деталь:

«И вот я, по совести моей столь замечательно честный и порядочный человек, 20-го проклятого июля оставил в Шувалове нашу кухарку Анисью, несмотря на ее слезы и мольбы.

Разумеется, теперь и это только смешно и может вызвать только улыбку: ну что могло сделаться с этой дурой Анисьей в Шувалове? Да ничего и не сделалось, и через два же дня она сама явилась, как писаная, на нашу городскую квартиру, ухитрилась как-то попасть на поезд и даже банку с малосольными огурцами привезла. Но тогда это было совсем иное дело: ведь я бежал и вывозил семью, спасая ее от какой-то гибели, а ее оставил потому, что и места не хватало на телеге и, главное, нужно было оставить человека убрать и постеречь вещи. О вещах-то не забыл, буржуй!

Одно можно сказать в утешение: Анисья хоть и плакала тогда и просилась с нами, но нисколько не обиделась, что ее не взяли, и никогда никого из нас не упрекает. Дура баба».

Следующие 80 страниц повести петербуржец Илья Петрович Дементьев будет схожим образом, т. е. с глубокой точностью, фиксировать свои военные переживания. Живет он с женой Сашенькой, тремя детишками и малочисленной прислугой, а вскоре к ним присоединяется мать жены, которая не находит себе места из-за за сына Павлуши, отправленного на фронт. Илья Петрович работает в банковской конторе, имеет стабильный доход, обеспечивает семейство и радуется своему возрасту:

Следующие 80 страниц повести петербуржец Илья Петрович Дементьев будет схожим образом, т. е. с глубокой точностью, фиксировать свои военные переживания. Живет он с женой Сашенькой, тремя детишками и малочисленной прислугой, а вскоре к ним присоединяется мать жены, которая не находит себе места из-за за сына Павлуши, отправленного на фронт. Илья Петрович работает в банковской конторе, имеет стабильный доход, обеспечивает семейство и радуется своему возрасту:

«Начну с великого признанья: какой я среди всеобщего несчастья бессовестно счастливый человек! И вот главные причины моего счастья, о которых никому, кроме дневника, сказать не решусь. Мне сорок пять лет, и, следовательно, что бы там ни случилось, я ни в каком случае призыву не подлежу. Конечно, как об этом скажешь вслух! Наоборот, приходится слегка притворяться, как и всем, что будь я помоложе да поздоровее, так непременно пошел бы добровольцем и прочее.

Само собой понятно, что я люблю мою родину, Россию, и раз на нее напали, то будь это хоть дурак или сумасшедший, я должен защищать ее, не щадя этого своего живота. Это само собою понятно, и говорю по чистой моей совести, клянусь Богом, что, если бы я подлежал призыву, я и не подумал бы уклоняться, притворяться больным или, пользуясь протекцией, прятаться где-нибудь в тылу, за тетенькиной юбкой. Но и тогда вперед, на рожон, я не полез бы, а ждал бы на своем месте заодно с другими, пока меня убьют или я убью кого там надо».

Илья Петрович боится войны:

«Нет! Сколько ни доказывай наши конторские политики, а никогда не соглашусь я, что эта война хороша. Какие глупости! Людей режут и душат, а они уверяют, что это и надобно, что это и хорошо — потом, дескать, возьмем мы Берлин и справедливость восторжествует. Какая справедливость? Для кого? А если среди погибших бельгийцев был вот такой же Илья Петрович, как и я (а почему ему и не быть?), то очень ему пригодится эта справедливость!»

В сравнении с «Красным смехом» тон повествования гораздо более взвешенный — возможно, это связано с тем, что автор повзрослел. Впрочем, нерв андреевщины при этом сохраняется, но лишь изредка достигает высот былой юношеской оголтелости:

«Вчера во время бессонницы, ночью, я обдумывал следующее: как об этом сказать мамаше, если случится? И кто скажет? У меня даже сердцебиение сделалось, так это невыносимо представить только, только подумать! Сказать первое слово, ведь это значит сразу весь мир перевернуть в глазах человека: до этой минуты все было одно и мир один, а с этой минуты все другое и мир другой. И первому принять на себя ужасный взрыв горя, тем более ужасного, что решительно неизвестно наперед, в каких формах он выльется... слезы ли, крик ли какой-нибудь неслыханный, смерть ли!

Сейчас, в столовой, посмотрел я на сухарик, который мамаша подносила ко рту, и подумал: а что будет с этим сухариком, если вдруг сказать: Павлуша убит! И мне так ясно представилось, как валяется на полу половина этого несчастного сухарика, даже место на полу увидел, где он лежит, и как потом подберет его Анисья и съест, ничего не зная».

Нервный фон, заданный войной, поначалу лишь эмоционально давит на героя, но со временем начинает проявляться и в повседневной жизни.

Нервный фон, заданный войной, поначалу лишь эмоционально давит на героя, но со временем начинает проявляться и в повседневной жизни.

«Вообще эта война начинает слишком сильно действовать на нервы, нет никакой возможности избавиться от нее хоть на день. Пробовал я не читать газет, но оказалось совершенно невозможным, да и газетчики кричат, да и в конторе целый день разговор около карты, и все это прямо ужасно. Уехал бы куда-нибудь, имей я средства, ведь есть же такие уголки на свете! А здесь, среди этого всеобщего ошаления, нет никакой возможности сохранить себя и спасти свою душу от мучительной заразы. Повторяю, не я хотел этой войны, я осуждаю и проклинаю ее со всем „смыслом“ — и почему я обязан все-таки думать о ней, знать, каждый Божий день читать об этих бесчеловечных ужасах?»

В доме Ильи Петровича открывается военный лазарет, его супруга начинает деятельно помогать больным и — отдаляться от мужа:

«Например, наш сегодняшний дикий спор с Сашей. Я всегда гордился своей гуманностью, которую считаю обязательной для интеллигентного человека, и никогда не делал различия между национальностями, немец ли это, француз или даже еврей. А между тем и эти газеты, и вся наша контора вот уже два месяца стараются внушить мне, что я должен ненавидеть немцев, и вот сегодня то же самое в чрезвычайно грубой форме заявила Саша: „если ты еще и теперь любишь немцев, то ты настоящий подлец!“

— Но позволь, — говорю я, — кто тебе сказал, что я их люблю? Просто как гуманный и культурный человек я не могу ненавидеть человека, кто бы он ни был.

И она засмеялась!

— Хороша гуманность! А будь Павлуша не мой, а твой брат, так заговорил бы иначе!»

16 октября в войну против России вступает Турция, нервный накал растет.

«Сделал сегодня глупость и пробовал объяснить моей Лидочке, что такое война и что такое Турция, даже показал ей на карте. Конечно, она ровно ничего не поняла, и больше всего ее заинтересовало, что так много воды, а потом она и меня отвлекла от газеты, настойчиво требуя, чтобы посмотрел, как она прыгает. Прыгай себе, прыгай, Божье дитя, и радуйся, что ты не бельгийская или не польская девочка, погибающая в огне или от бомбы из облаков.

Стыдно подумать, что и детей так же убивают».

Смысла во всем происходящем Илья Петрович не видит:

«Решительно протестую я и против того утверждения, будто все мы виноваты в этой войне, а стало быть, и я. Смешно даже спорить! Конечно, по их мнению, я должен был всю жизнь не пить и не есть, а только орать на улице „долой войну!“ и отнимать ружья у солдат... но интересно знать, кто бы меня услышал, кроме городового? И где бы я теперь сидел: в тюрьме или в сумасшедшем доме? Нет, отрицаю всякую мою вину, страдаю напрасно и бессмысленно».

22 декабря семья получает известие о том, что Павлуша убит. Мамаша не находит себе места. Илью Петровича постепенно одолевает апатия, он сетует, что «проклятая война жрет деньги, как свинья апельсины, не напасешься», отдаляется ото всех, кроме дочки, и проводит время за пасьянсом. Мысли о победе начинают казаться ему спасением от окружающего мира. В записи от 10 марта читаем:

«И в первый раз за всю войну (не знаю, чем это объяснить) я понял, что значит слово „победа“. Да, это не кот наплакал, это возвышает, это всего человека со всеми его потрохами поднимает на необыкновенную высоту! Победа... и слово какое простое, и сколько раз его слышал и сам произносил, а только теперь вижу, что это за сокровище... победа! Так и хочется кричать на весь дом: победа, победа!»

Его дочь заболевает, из-за повышенной занятости врачей аппендицит диагностируют слишком поздно, дело кончается смертью. На фоне войны Илья Петрович испытывает отчуждение не только от окружающих, но и от личного горя.

«...Пропустивши неделю после кончины Лидочки, я явился, как честный рабочий, в свою проклятую контору. Что и говорить, у нас все люди добрые и даже заметили, что я поседел: ах, как вы осунулись! И сочувствие горю выразили... но не то чтобы слишком сильно и неумеренно, а в привычной форме вежливости: ах, у вас, кажется, дочка умерла? Скажите, какая жалость!

Да, большая жалость. Ничего, работаю, пишу, считаю. Но вот заметили господа сочувствующие, что у меня на руке креп: ах, что такое? У вас опять кого-нибудь на войне убили?

— Нет, почему же непременно на войне? Это относится к моей умершей дочери Лидии.

— А!..

Разочаровались. А пан Зволянский в самой вежливой и приличной форме, под видом общего разговора, выразил ту мысль, что даже (даже!) и по убитым не следует носить траура, чтобы не действовать на общее настроение. Смысл его совета был достаточно ясен: если уж по убитым, которые только и есть настоящие умершие, траура носить не следует, то чего заслуживает какая-то шестилетняя девочка, умершая своей естественной смертью. Мало ли их, этих шестилетних девочек!»

Илья Петрович замыкается в себе и озлобляется, дневнику он говорит: «Никого мне не жаль, никого я не люблю, даже детей; и живет во мне одна только голая ненависть. Хожу по улицам, гляжу на людей и дома и думаю тихонечко, даже улыбаюсь: хоть бы вы все провалились сквозь землю!» Приходит очередная похоронка. Наступает десятая серия одиночества:

Илья Петрович замыкается в себе и озлобляется, дневнику он говорит: «Никого мне не жаль, никого я не люблю, даже детей; и живет во мне одна только голая ненависть. Хожу по улицам, гляжу на людей и дома и думаю тихонечко, даже улыбаюсь: хоть бы вы все провалились сквозь землю!» Приходит очередная похоронка. Наступает десятая серия одиночества:

«Получил тяжкую рану и скончался в Варшавском госпитале Андрей Васильевич, мой предполагаемый читатель. Царство небесное!

Вот и последнего читателя потерял, ни разу его не видавши. Оно и хорошо. Один я, как в преисподней, среди танцующих чертей и грешников завывающих. И кому я нужен с моим дневником? Смешно даже подумать. Моя Саша, моя жена, давно уже знает, что я веду дневник, но ни единого раза не только не пожелала посмотреть, но даже малейшего любопытства не обнаружила... что дневник пишет человек, что подсолнухи лузгает, одна стать! Даже на мышь больше внимания обращается: хоть пустят в нее сапогом, когда скребется».

Вместе с одиночеством приходит бессонница:

«Не могу я так существовать. Не создан я для зла и злобных чувств, а других нет в моей несчастной душе. И сна нет. Тлею внутри себя белым пламенем, как дерево, высыхающее на корню, на лицо свое искаженное опасаюсь взглянуть. Хожу до усталости, до полного изнеможения, до того, что ноги немеют и виснут, как чугунные; и сразу засыпаю, а в три часа, точно по барабану, вскакиваю испуганный и до пяти или шести сижу на подоконнике, вглядываюсь бессмысленно в такую же бессонную петроградскую ночь. Ужасный свет, ужасная ночь! И льет ли дождь и мочит стены, или солнце освещает трубы, все одинаково страшно для взгляда в этом мертвом и недвижимом городе: будто уже исполнилось пророчество и все люди погибли, и над погибшими напрасно и ни для кого светит ненужный день».

Превозмогая свой скептицизм, Илья Петрович отправляется на всеобщее молебствие у Казанского собора. Также от одиночества его отвлекают мысли о России:

«Опять не сплю, и так тревожно на душе. Холодно и знобит. Все о России думаю».

Когда финансовую помощь предлагает брат жены, успешный инженер с сомнительными околовоенными заработками, Илья Петрович решительно отказывается и разражается в дневнике гневной тирадой:

«Боже! За что ты на нас, маленьких, обрушиваешь твой гнев. Накажи вот этих, накажи богатых и сильных, воров и предателей, лжецов и мошенников! До каких же пор будут они глумиться над нами, скалить свои золотые зубы, давить автомобилями, открыто и нагло смеяться в лицо. Можно самому себе голову разбить от бессилия и отчаяния, видя, как они неприступны в своем бесстыдстве. Им говорят — а они смеются! Их стыдят — а они потешаются. Их умоляют — а они хохочут! Ограбили Россию, предали — и спят себе спокойно, как на самой лучшей подушке из гагачьего пуха.

Страшно подумать, что для них не будет наказания. Не должно быть в жизни того, чтобы подлец торжествовал, это недопустимо, тогда теряется всякое уважение к добру, тогда нет справедливости, тогда вся жизнь становится ненужной. Вот на кого надо идти войной, на мерзавцев, а не колотить друг друга без разбору только потому, что один называется немцем, а другой французом».

Основным оплотом самоощущения Ильи Петровича остается служба: он глава большой семьи и кормилец. Однако эта опора не защищает его от внешнего мира, военные новости со временем становятся все более мрачными, а газетные отчеты из Государственной думы вскрывают глубину накопившихся внутренних проблем, в записи от 30 июля:

Основным оплотом самоощущения Ильи Петровича остается служба: он глава большой семьи и кормилец. Однако эта опора не защищает его от внешнего мира, военные новости со временем становятся все более мрачными, а газетные отчеты из Государственной думы вскрывают глубину накопившихся внутренних проблем, в записи от 30 июля:

«Теперь уже со всех сторон слышится, даже в нашей скептической конторе: Господи, спаси Россию. Ну — а если Бог и не захочет вступиться за Россию и спасать ее? Вдруг да и скажет: раз ты такая дура, и воровка, и мошенница, то и пропадай ты...»

21 августа 1915 года иго войны наносит Илье Петровичу очередной удар:

«Случилось самое ужасное, что только может быть и о чем вот уже четыре дня не смею написать даже в дневнике. В сущности, этого давно уже следовало ожидать по сокращению операций и по затруднению в наших делах, которые я прекрасно знал, и только моя обычная слепота и доверие к людям оставляли меня беззаботным. Наша контора ухнула и закрыта».

Герой не находит в себе сил, чтобы сообщить об этом родным, и ощущает тотальную потерянность:

«Кому я нужен теперь? Какое имею я право на существование? Что есть за мною оправдывающего, кроме труда? Пока я трудился и давал людям малым и беспомощным кров и пропитание, я все же был человеком, личностью, которая имеет право на уважение и даже заботы, а что я теперь?

Совершенный дармоед, полное и оскорбительное ничтожество, до того полное и совершенное, что не только других, но и себя, свою маленькую жизнишку, оно поддерживать не может. Любой воробей, который на улице поклюет навоза, стоит выше меня и больше прав имеет на существование».

Опять звучат нотки андреевского экзистенциализма:

«Экономлю на том, что меньше ем и совсем перестал ужинать; впрочем, голода не ощущаю. А вчера вдруг сообразил, что своим мышиным беганьем по городу быстро стираю дорогие подметки, и часа два сидел в Румянцевском сквере, поджавши ноги, оберегая подметки.

Нет, до каких же пределов будут продолжаться мои страдания? Нет им конца и краю, живого места во мне не осталось, куда не вонзился бы шип. Мысленно представляю себе свое сердце, когда начинает оно болеть, и вижу не живое человеческое сердце, обитель возвышенных чувств и желаний, а что-то вроде собачьей кровяной колбасы. Что я совершил, чтобы так мучаться, днем и ночью терпеть такое бесчеловечное наказание?»

Отчаянные попытки найти новую работу ни к чему не приводят, и Илья Петрович становится петроградским фланером:

«Будучи призраком среди живых людей, предаюсь подолгу странным и призрачным размышлениям, на всю жизнь смотрю сбоку, как посторонний, или даже сверху, с птичьего полета. Философствую и устраиваю людей и государства. Глядя на грузовые грохочущие автомобили, на лошадей, вытягивающих тяжести, на всю эту кипучую и напряженную деятельность, вдруг понял, почему война. Война потому, что каждый человек хочет, чтобы у него было всего больше всех. Одобрил это его желание. Понял значение трамвая. Ужасно нравится суета людей на вокзалах, куда захожу каждый день.

В то же время, как философ и посторонний человек, ничего не имею возразить против того, чтобы все это взорвали: и мосты, и здания, и набережные. Тоже будет интересно».

Искусство быть посторонним проявляется в его наблюдениях и откровениях:

«Еще я понял, что такое пустота. Это очень страшно и необыкновенно. Она всюду и во все стороны, от меня и до самой луны, на которую я вчера смотрел с Английской набережной. Особенно страшно и необыкновенно, что она захвачена домами, квартирами и обведена стенами и потолком. В каждой квартире, в каждой комнате есть немного пустоты.

Но если повалить стены, то между мною, месяцем и звездами ничего не останется».

К началу сентября Илья Петрович доходит до полного нервного истощения и решает утопиться. Мысли о России преследуют героя: «Россия прокляла меня!» — такова одна из его потенциальных прощальных мыслей, однако, уже стоя на мосту, он переживает катарсис и понимает, что виной всему война; судорожно плача, он отправляется домой и рассказывает обо всем близким. Жена легко принимает новость о потере работы, всячески поддерживает мужа, а страх и ужас Ильи Петровича постепенно атрофируются:

К началу сентября Илья Петрович доходит до полного нервного истощения и решает утопиться. Мысли о России преследуют героя: «Россия прокляла меня!» — такова одна из его потенциальных прощальных мыслей, однако, уже стоя на мосту, он переживает катарсис и понимает, что виной всему война; судорожно плача, он отправляется домой и рассказывает обо всем близким. Жена легко принимает новость о потере работы, всячески поддерживает мужа, а страх и ужас Ильи Петровича постепенно атрофируются:

«Ни с чем не могу сравнить той легкости душевной, которую теперь ощущаю. И главное: не чувствую никакого страха, ни перед чем, что бы ни случилось. Нет страшного, сам я его выдумал. Ну немцы и немцы, ну и бежать так бежать, а умереть так умереть! Никогда еще не любил я так моих Петьку и Женьку, но даже и ихняя смерть не страшит меня... плакать буду горько, а не преклонюсь перед смертью, к себе ее не позову и в гости к ней напрашиваться не стану. Вообще смерть — это форменное идиотство. Кого любишь, те всегда живут, говорит Сашенька».

Финансово урезанный быт удается наладить, находится для кормильца и новое занятие:

«Перебрались на квартиру к Фимочке, Сашиной подруге, взяли у нее две комнатки, которые раньше занимал какой-то беженец. Беженца бессовестно выпроводили, сами беженцы. Фимочка — это хохотушка. Но Боже мой! до чего мне приятны эти комнатки маленькие, эти безобидные насмешки Фимочки над моей чувствительностью! <...>

Уже есть два обещания: одно — счетоводом в комитет о беженцах, на небольшое жалованье; другое — на фронт, для ухода за ранеными на передовых позициях. Я настойчиво прошу второе, но, конечно, прийму и первое, если так нужно.

Инна Ивановна плоха, все зовет Павлушу».

Следующие записи содержат отчет о двух днях работы сборщиком милостыни для раненых, новость о смерти и похоронах матери Сашеньки, а последняя запись, от 30 сентября 1915 года, подтверждает, что Илья Петрович изменился: теперь он чувствует глубокую внутреннюю связь с окружающими его людьми.

«Со скорбью и нестерпимой жалостью смотрю я на людей. Какая тяжкая их доля на этом свете, как трудно им жить со своею неразгаданной душой! Чего хочет эта темная душа? Куда стремится она через слезы и кровь?»

II

II

«За четыре года войны было много чудовищного, необыкновенного, разительного, но по силе впечатления, по глубине и необыкновенности ощущения мировой войны ничто не может сравниться для меня с первыми днями, двумя-тремя неделями. Дальнейшее не только не прибавило, но и даже умалило первоначальное ощущение рокового и грандиозного. Светопреставление стало „бытовым явлением“, катастрофа стала повторяться, и постепенно выяснилось, что и для рокового есть какой-то предел».

Эта запись из дневника самого Андреева, относящаяся к 1918 году, выразительно рифмуется с самым началом «Ига войны»: тот же шок первых военных дней, постепенно исчезающий (кстати, на то, что основной задор длился всего один месяц, указывал и Михаил Тимошенко — см. мою предыдущую статью). Такая рифмовка сразу намекает на наличие в повести автобиографических мотивов. Хотя Андреев и ввел в повествование себя самого в роли фельетониста, но дело этим вряд ли ограничилось. И действительно, доступные источники показывают, что автор порой вставлял в текст целые куски из собственных дневниковых записей. Например, сцена с проводами Павлуши на войну по мотивам совпадает с тем, как Леонид Андреев описывает в дневнике отбытие на фронт брата Андрея:

«И он здесь, а там по дороге уже тянется их полк, обоз и прочее, и через час он присоединится к этому серому, военному, идущему за Варшаву. И пока он ел и пил в Анином кабинете, я говорил ему все только хорошее о войне, а сам смотрел вторыми настоящими глазами, запоминал движения и лицо. Все та же бороденка, вообще Андрей, Андрюша, наш Андрей. И когда он попросил ветчины ему на дорогу, то я запомнил ветчину; на белой тарелочке полукруглые, с жиром, действительно приятные ломти. Было очень радостно, что он попросил этой ветчины, точно в чем-то и мы помогли, и тут же горько и стыдно, что так мало, — какой пустяк: ветчины! А в кабинете две красных лампы, и я все время видел Андрея и вещи; и видел весь дом, мой мирный кабинет и тишину. Говорили о многом, а самого главного — боится ли он идти и думает ли, что может быть убит, и что это свидание может быть последним, и что отсюда для нас он, может быть, идет в бесконечную смерть — этого нельзя было ни спросить, ни сказать. В действительности хотелось не говорить, а водить его по дому, по саду, по всем людям нашим, чтобы со всеми он простился, на все посмотрел. И не утешать, а говорить: Андрюша, а ведь очень возможно, что тебя убьют».

Запись завершается словами: «Что будет? Мне кажется, что он не вернется; и эти мои мысли, уже не новые, кажутся мне страшными и недопустимыми: как будто этими мыслями я сам его убиваю». Похоже, смерть Павлуши в повести была моральной подготовкой к смерти брата (на деле Андрей Андреев пережил Первую мировую, затем присоединился к Колчаку и лишь после этого, судя по отрывочным воспоминаниям, был расстрелян большевиками).

Сущностные рифмы такого же уровня можно обнаружить в переписке писателя. Например, идею коллективной вины он, как и его герой Илья Петрович, решительно и эмоционально отвергал, а после революции лишь укрепился в этом мнении. Из письма 1918 года:

«Нет, мы не все виноваты, и в этой фразе кроется огромное мошенничество. Эту фразу я слышал еще давно, и тогда говорили: мы все виноваты в том, что случилась эта война. Нет. Я не виноват. Я всегда был и писал против войны, против убийства и т. д. И не моя вина в том, что мой голос, как и голоса моих единомышленников, остались тщетными.

Теперь еще хуже. Вообрази, что толпа избивает насмерть конокрада или по-теперешнему студента-контрреволюционера; и одни бьют, другие равнодушно смотрят, третьи советуют поддать жару; четвертые же во всю мочь кричат против, умоляют, хватают за руки, всячески пытаются спасти. И вдруг на суде один из прямых убийц, или смотревших, или поддавших жару покаянно говорит про всю толпу: мы все виноваты. Врешь, мерзавец!»

Или еще вот такое совпадение: Илья Петрович не был призван в армию из-за возраста, а Андреев хотя и был на пару лет его моложе, но зато немало времени проводил в больницах, поэтому вопрос о призыве для него даже не стоял. Наличие подобных общих деталей говорит о существенной автобиографической составляющей «Ига войны», которую стоит учитывать, но не следует преувеличивать. Строить глубокие параллели между героем и автором затруднительно хотя бы потому, что образ главного героя повести невозможно назвать по-настоящему реалистическим.

Язык, которым пишет Илья Петрович, глубина его переживаний и рефлексии не вяжутся с профессией банкира, в жизни которого центральное место занимает работа. Или не занимает: хотя потеря места оборачивается для героя трагедией, но деталей трудового процесса в дневнике нет, не упоминается даже о том, как изменилось в военное время банковское дело... Нет ощущения, что работа Илье Петровичу вообще интересна, и даже о семейных делах он упоминает лишь вскользь. По сути, важнее всего для героя самокопание и фиксация его результатов в дневнике — но люди с такими интересами обычно становятся писателями, а не банкирами.

Язык, которым пишет Илья Петрович, глубина его переживаний и рефлексии не вяжутся с профессией банкира, в жизни которого центральное место занимает работа. Или не занимает: хотя потеря места оборачивается для героя трагедией, но деталей трудового процесса в дневнике нет, не упоминается даже о том, как изменилось в военное время банковское дело... Нет ощущения, что работа Илье Петровичу вообще интересна, и даже о семейных делах он упоминает лишь вскользь. По сути, важнее всего для героя самокопание и фиксация его результатов в дневнике — но люди с такими интересами обычно становятся писателями, а не банкирами.

«Опять не сплю, и так тревожно на душе. Холодно и знобит. Все о России думаю», — этот мотив тоже кажется заметно преувеличенным: отвлечься от происходящего, размышляя о судьбах родины, — дело вполне естественное, однако такая приверженность ему со стороны банкира-семьянина закономерно вызывает сомнения. При этом сын Леонида Андреева Вадим упоминал, что отец в те годы произносил «слово „Россия“ так, как верующие произносят слово „Бог“».

В то же время сюжетная канва в целом вполне реалистична: легко представить, что в жизни чиновника происходят указанные события, и даже что иго войны доводит его до нервного срыва с последующим слезным изменением мировосприятия. В биографии Андреева ничего подобного мы не найдем: у него был достаточный круг общения, интересные ему занятия и поток дел, которому не грозило прерваться по прихоти судьбы. Писатель в те годы переживал определенный подъем, но по совершенно иной причине: он переживал предвоенное время как утомительный застой, а благодаря внезапной мобилизации общества взбодрился:

«Я всегда чувствую свою жизнь. И вдруг с начала лета это чувство исчезло. Все спуталось, впереди темный хаос и тоска. Я боялся заглядывать вперед и думал, что все кончится не сегодня, завтра. С момента объявления войны все исчезло: нет темного ужаса, нет тоски. Если бы меня спросили, что со мной, я бы сказал: это воскрешение из мертвых. Это не только мое личное воскрешение из мертвых, это прежде всего воскрешение из мертвых России».

В жизни Андреева была еще одна вещь, которая никак не проецируется на Илью Петровича. Речь идет о его серьезных проблемах с алкоголем — писатель страдал кратковременными запоями и потому зарекся «до конца войны не пить». В одном из его писем 1917 года читаем:

«Подумай: дал я зарок и вот четвертый год без единой капли алкоголя — а кругом здорово пьют. Случается, один я на компанию непьющий. По игре случая мне приходится вращаться главным образом среди бывших министров: и тут тебе Чернов трепака пляшет, и тут тебе разные другие приплясывают, а я — только взираю. Многие плакали на меня глядя».

Поэтому соотношение автора с героем можно проиллюстрировать следующим образом: сюжет — это сценарий, а Андреев — актер, получивший роль в силу умеренного сходства между их с героем жизненными опытами. Причем он актер отнюдь не реалистической школы: в отличие от умеренного героя-банкира он импульсивен и крайне эмоционален, но, вместо того чтобы попытаться сгладить это расхождение, он, напротив, навязывает себя зрителю.

Похоже на халтуру, но на деле это рационально обоснованный актерский прием, который дает зрителям немало плюсов: исполнитель роли как бы наводит лупу на эмоции сухого и малословного человека, чтобы их было сподручнее разглядывать. Того, что под лупу не попадает, не видно вовсе, но разве это не повод не отказаться от увеличительного стекла?

Так писатель реализовывал художественный замысел, но не будем забывать, что он же все это и придумал, т. е. был в то же время и сценаристом. Но почему Андреев сочинил такой сценарий? Что он хотел выразить и что хотел донести до читателей? Об этом пойдет речь в третьей части моей статьи.

(Продолжение читайте здесь.)