«Я сердце, ты нож. Я сею, ты жнешь»

О литературном окружении режиссера Дзиги Вертова

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Режиссер Дзига Вертов в 1920-е годы был ведущей фигурой авангарда, одним из основоположников документального кино. Его яркие манифесты, написанные в традиции футуристов, восхваляли новое искусство, основанное на жизненном факте. Вертов и его группа «киноки» воспевали машину и технику, грезили о создании нового «электрического человека». Реальность во всей ее динамической полноте можно выразить лишь с помощью кинокамеры, твердил он, а задача художника нового времени — эту реальность монтажно переосмыслить, наполнить ее политическим смыслом и донести до зрителя.

Режиссер Дзига Вертов в 1920-е годы был ведущей фигурой авангарда, одним из основоположников документального кино. Его яркие манифесты, написанные в традиции футуристов, восхваляли новое искусство, основанное на жизненном факте. Вертов и его группа «киноки» воспевали машину и технику, грезили о создании нового «электрического человека». Реальность во всей ее динамической полноте можно выразить лишь с помощью кинокамеры, твердил он, а задача художника нового времени — эту реальность монтажно переосмыслить, наполнить ее политическим смыслом и донести до зрителя.

Все эти идеи так или иначе были созвучны советскому авангарду, со многими представителями которого Дзига Вертов достаточно близко общался и сотрудничал: с Алексеем Ганом, Александром Родченко, Варварой Степановой, Элем Лисицким и др. Важнейший кинотекст 1920-х годов, манифест «Киноки. Переворот», в котором Вертов сформулировал свои взгляды на документальное кино, был опубликован в журнале «ЛЕФ» в 1923 году. Тогда же кинематографист сблизился с его основными авторами и редакторами: Осипом Бриком, Сергеем Третьяковым, Виктором Шкловским и, наконец, Владимиром Маяковским, своим кумиром и ролевой моделью.

О связах, художественных и смысловых перекличках Дзиги Вертова с коллективом «ЛЕФа» известно достаточно хорошо. Однако отношения режиссера с советскими литераторами были обширнее. Поскольку сам он на протяжении всей жизни писал стихи и интересовался изящной словесностью, писатели играли важную роль в его судьбе. Друзей из мира литературы у Вертова, в сущности, было куда больше, чем из области кино. О некоторых таких встречах и невстречах и пойдет речь далее.

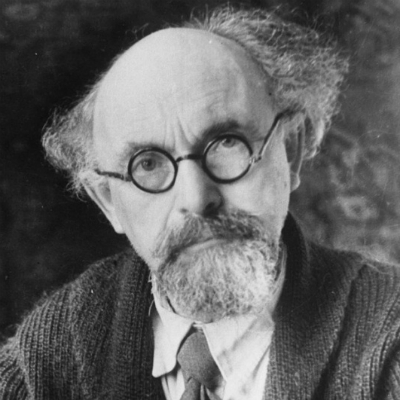

Михаил Кольцов

Несмотря на чисто кинематографическое, визуальное мышление, Дзига Вертов во многом был человеком литературоцентричным. О себе он нередко говорил, что он тоже писатель, просто в руках у него не ручка, а кинокамера.

Несмотря на чисто кинематографическое, визуальное мышление, Дзига Вертов во многом был человеком литературоцентричным. О себе он нередко говорил, что он тоже писатель, просто в руках у него не ручка, а кинокамера.

Он родился в польском городе Белостоке, тогда еще входившем в состав Российской империи. Отец маленького Давида Кауфмана держал книжный магазин, который, несмотря на скромность, был широко известен среди горожан. Одним из его постоянных посетителей был юный Моисей Фридлянд, будущий главный советский журналист и фельетонист Михаил Кольцов.

Вместе с братом Борисом Ефимовым в школьные годы Кольцов издал свой первый журнал. Под влиянием друга или нет, но первые политические тексты Вертов написал тогда же. Это была небольшая, но эмоциональная реакция 15-летнего подростка на «дело Бейлиса»: «Ненависть! Жестокая холодая ненависть! Приди!» К сожалению, не дошли до нас вертовские эпиграммы на черносотенца Владимира Пуришкевича. О них режиссер упоминал во всех своих воспоминаниях и автобиографиях, стараясь показать, что уже тогда симпатизировал революционным идеям.

Вертов и Кольцов вместе поступили в Психоневрологический институт в Петрограде в 1915 году, в одно из немногих мест, куда брали евреев из провинции. Вряд ли они много общались тогда: писатель полностью посвящал свое время журналистике и политике, а о жизни будущего режиссера в этот период известно крайне мало.

Тем не менее судьба сводит их вновь после Октябрьской революции, когда оба безоговорочно принимают сторону большевиков. Безработный мечтатель, так и не окончивший институт и не получивший профессии, молодой Вертов отзывается на предложение друга. Кольцов, возглавивший тогда отдел кинохроники Наркомата просвещения, взял его на работу в Московский кинокомитет — новую организацию, занимавшуюся съемкой и распространением агитационных фильмов и хроники. Сперва Вертов работал обыкновенным делопроизводителем, параллельно сочиняющим стихи в стол и грезящим о новом мире. Но горячий юношеский энтузиазм помог ему очень быстро добиться успеха и стать режиссером. Довольно успешным и на первых порах обласканным вниманием новой власти.

Вскоре Вертов станет главным советским документалистом, а его товарищ Кольцов — главным журналистом. Один в качестве члена редколлегии будет издавать «Правду», центральную газету страны, другой — «Кино-Правду», влиятельный авангардный киножурнал. Офис Кольцова в начале 1920-х располагался в московском Козицком переулке, там же проживал и Вертов со своей женой и соратницей Елизаветой Свиловой. Стилистических сходств между двумя авторами тоже было немало — стремление к запечатлению реальности, интерес к факту, к обличению действительности как единственному способу преобразования ее. В 1935 г. Кольцов вместе с Максимом Горьким издал масштабную документальную книгу «День Мира», в которой, на бумаге, воплотились идеи Вертова о «пробеге Кино-Глаза» по разным странам единовременно.

Кольцов неоднократно вставал на защиту своего друга. В 1924 г. критик и режиссер Александр Анощенко написал сатирическую статью о Вертове и его группе: «киноки, или кинококки, — это современная разновидность бактерий футуризма, ослабленная его вырождением в революции, но попавшая в питательную и мутную среду возрождающейся кинематографии и начавшая бродить в еще неокрепшем организме». Спустя два года Кольцов написал фельетон «Кинококки», в котором, целя в Анощенко, утверждал, что настоящая «бацилла» — это режиссеры-непрофессионалы, тратящие деньги государства на съемку и производство, а в итоге показывающие «халтуру». В 1927 г. Кольцов поставил свою подпись под коллективным письмом советских культурных деятелей с выражением протеста против скандального увольнения Вертова с киностудии «Совкино».

Впрочем, к концу 1920-х писатель стал сдержаннее отзываться о творчестве друга. Уже в рецензии на «Одиннадцатый» (1928) он писал, что против Вертова «восстают его же собственные специфические и не всегда оправданные приемы». Его фильмы слишком сложные, формалистичные. В 1931 году, во время поездки по Европе с фильмом «Симфония Донбасса», Вертов пишет Свиловой, чтобы та обратилась к Кольцову за помощью, — режиссеру хотелось, чтобы советская пресса опубликовала новости о невероятном успехе его работы за рубежом. Однако в «Правде» об этом не появилось ни слова.

В архиве Дзиги Вертова упоминаний о Кольцове практически не сохранилось. По всей видимости, они были тщательно «вычищены» после ареста писателя в 1938 г. Трудно сказать, как сам режиссер отреагировал на известие об этом. Его дневник этих лет полон тяжелых размышлений и болезненной рефлексии из-за травли, которая обрушилась на него самого, из-за отсутствия работы и друзей, снятия с проката всех его новых фильмов. В духе времени Вертов пишет о заговоре «врагов» и «вредителей», строящих против него козни. Причислял ли он к ним Кольцова, своего друга детства, наверняка сказать невозможно.

Илья Эренбург

В 1920-е годы Илья Эренбург испытывал огромный интерес к кинематографу. В книге «А все-таки она вертится» он называл его «великим современным искусством», способным выразить «ритм города, экспрессов, фабрик, радио». Эренбург призывал литераторов черпать вдохновение в киносценариях, в их лаконичности и практичности. Больше нет места символам и эмоциям: «Язык газет и телеграмм. Язык приказов, резолюций, переклички мастеров, митинговых возгласов и биржевых схваток». Жизненный факт должен стать основой новой культуры.

В 1920-е годы Илья Эренбург испытывал огромный интерес к кинематографу. В книге «А все-таки она вертится» он называл его «великим современным искусством», способным выразить «ритм города, экспрессов, фабрик, радио». Эренбург призывал литераторов черпать вдохновение в киносценариях, в их лаконичности и практичности. Больше нет места символам и эмоциям: «Язык газет и телеграмм. Язык приказов, резолюций, переклички мастеров, митинговых возгласов и биржевых схваток». Жизненный факт должен стать основой новой культуры.

Писатель не мог не обратить внимание на Дзигу Вертова и «киноков», чьи фильмы 1920-х прекрасно соотносились с его идеями о «современном искусстве». Эренбург многое сделал для популяризации советского кино в среде европейских художников и интеллектуалов. И о Вертове многие узнали благодаря ему.

Однако об их встречах нам известно крайне мало. Вернее, точно установить мы можем только одну — в 1929 году в Берлине, куда режиссер приехал с фильмом «Человек с киноаппаратом». По воспоминаниям Эсфири Шуб, они с Вертовым часто ужинали с Эренбургом и обсуждали искусство.

Хотя еще в 1925 году фильм Вертова «Кино-Глаз» был премирован на Парижской выставке, никто тогда толком не видел этой работы. Левый критик Леон Муссинак писал Эйзенштейну в конце 1920-х, что во Франции никто не смотрел Вертова, но все слышали о нем. Отчасти благодаря Эренбургу «киноки» стали частью общеевропейского авангарда, а фильм «Человек с киноаппаратом» воспринимался в контексте кубизма и «абсолютного кино». В СССР же картину признали формалистической, далекой от задач пролетарского искусства, и, кажется, только Казимир Малевич увидел в ней предвестие чего-то совершенно нового, «беспредметного» кино.

Эренбург, обладавший до известной степени талантом к предвидению, написал о Вертове довольно точные слова, поразившие и самого режиссера. В книге «Материализация фантастики» (1927) он пишет: «Теория Вертова построена на пафосе натурализма. Его практика абстрактна. Он великолепно знает, что такое угол зрения, перемещение пропорций, вскрытие лица или же вещи световым ланцетом. <...> Работы Вертова определяют как закрепление действительности, как нечто общедоступное. На самом деле это лабораторный анализ мира, сложный и мучительный. Это то, чем был в живописи кубизм. „Киноки“ берут реальность и преображают ее в некие начальные элементы, пожалуй, в азбуку кино. Однако из этой азбуки они никаких фраз принципиально не складывают. Ясно, что Вертова будут отрицать и, отрицая, обкрадывать».

Режиссер неоднократно возвращался к последней строчке отзыва Эренбурга. Когда началась его полномасштабная травля, Вертов чувствовал себя обкраденным. «Я сердце, ты нож. Я сею, ты жнешь», — писал он на полях своих записных тетрадей.

О Дзиге Вертове редко высказывались большие официальные писатели, а некоторые, например Александр Фадеев, и вовсе отзывались пренебрежительно. Отчасти поэтому оценка Эренбурга имела для режиссера такое колоссальное значение. Он показывал его слова как визитку, как щит, защищающий от критики. В иерархической культуре сталинизма иметь влиятельную фигуру за спиной было невероятно важно. Но, конечно, это не спасло Вертова, и его продолжали отрицать и обкрадывать.

В 1935 году в статье «За наш стиль» Эренбург включил Вертова в список режиссеров — главных мастеров соцреализма наряду с Эйзенштейном, Довженко и братьями Васильевыми. Как раз тогда, когда документалист пережил несколько нервных срывов после снятия с проката его картины «Три песни о Ленине».

М. Ильин и Елена Сегал

Сегодня писатели М. Ильин (Илья Маршак, родной брат Самуила Маршака) и его жена поэтесса Елена Сегал практически неизвестны. Однако в 1930–1940-е годы они считались новаторами детской литературы. В их книгах строгий научный подход при описании различных жизненных явлений соседствовал с увлекательным повествованием в приключенческом духе. Для М. Ильина и Сегал был характерен интерес к познанию мира и метаморфозам человека, покоряющего своим разумом хаос природы.

Сегодня писатели М. Ильин (Илья Маршак, родной брат Самуила Маршака) и его жена поэтесса Елена Сегал практически неизвестны. Однако в 1930–1940-е годы они считались новаторами детской литературы. В их книгах строгий научный подход при описании различных жизненных явлений соседствовал с увлекательным повествованием в приключенческом духе. Для М. Ильина и Сегал был характерен интерес к познанию мира и метаморфозам человека, покоряющего своим разумом хаос природы.

Дзига Вертов встретил М. Ильина в трудный период своей жизни и нашел в писателе родственную душу. Они познакомились в 1939 году, когда режиссер перешел на студию «Союздетфильм» в надежде уйти от официозной и сухой сталинской документалистики, в которой, по его словам, «вымарывалось все творческое и живое». Вертов рассчитывал поставить познавательную детскую сказку, писал сценарные заявки на «Старика Хоттабыча», «Цветик-Семицветик» и другие произведения, которые мало соотносились с его предыдущим творчеством.

Студия, впрочем, не спешила давать ему работу. В поисках подходящего сюжета режиссер наткнулся на произведения М. Ильина и Елены Сегал и решил с ними познакомиться. Они быстро подружились и стали неразлучны. Писатели показали ему рукопись своей новой книги «Как человек стал великаном», первая часть которой как раз готовилась к печати (Вертов даже присутствовал на худсовете во время ее обсуждения). Книга ни много ни мало рассказывала всю историю развития цивилизации: от древних времен до советских людей — великанов, покоряющих природу. Написанный Сегал стихотворный пролог к книге отозвался в сердце Вертова, потому что напоминал ему о собственных идеях и образах давно ушедшей эпохи «Кино-глаза»:

Есть на земле великан.

У него такие руки, что он поднимает тысячи пудов.

У него такие ноги, что он в день пробегает тысячи километров.

У него такие глаза, которые видят невидимое, и такие уши, которые слышат неслышное.

Когда-то и Вертов грезил о таком «великане», созданном при помощи кинокамеры и монтажа. В авангардном манифесте «Киноки. Переворот» (1923) он писал об «электрическом Адаме», имеющем самые сильные руки и самые быстрые ноги на земле. Работа над сценарием фильма «Сказка о великане», который должен был совмещать в себе игровые и документальные сцены, а также объемную анимацию, вернула Дзиге Вертову творческую энергию, утраченную за годы бюрократических проволочек и травли со стороны начальства и коллег.

Проект фильма «Сказка о великане», сюжет которого Вертов писал совместно с М. Ильиным и Сегал, был одобрен на студии. Но после целого года хождений по кабинетам, переписывания литературного, а затем режиссерского сценария в постановке все-таки было отказано. Министр советской кинематографии Иван Большаков предложил Вертову и писателям заняться куда более полезной темой — фильмом о советских летчиках. Формальная причина отказа — «Сказка о великане» требовала огромных финансовых и технических затрат. Вертову же как автору-режиссеру никто не доверял, обвинения в формализме с годами звучали все громче. На худсовете режиссеры Михаил Ромм и Яков Блиох прямо заявили, что Вертов снимает для профессоров Сорбонны, а не для простого советского человека. И «Сказка о великане» не осуществилась.

Поработать над оборонным фильмом об авиации Вертову, М. Ильину и Сегал, впрочем, тоже не удалось. Они написали сценарий «Летающего человека» весной 1941 года, но потом началась война.

Вертов умрет спустя три месяца после кончины своего друга М. Ильина, в феврале 1954 года. В сохранившемся письме хирургу Сергею Юдину, который должен был оперировать его, Вертов эмоционально напишет об этой утрате: «Странно устроен творческий человек. Стонет больной. А тебе кажется, что это ты стонешь, ты чувствуешь боль. Делают кому-нибудь операцию. А тебе кажется, что это тебе делают операцию. Мучится после операции твой друг Маршак-Ильин. А ты испытываешь образно его муки, затем лежишь с ним в гробу, чувствуешь, как тебя сжигают в крематории». Елена Сегал вспоминала позднее, что они были как братья. Ровесники-мечтатели, читавшие наизусть Циолковского, так и не увидевшие своих великанов.

Михаил Пришвин

Дзига Вертов и Михаил Пришвин, по всей видимости, не были знакомы. Однако влияние писателя на режиссера было огромным. Пришвин не имел никакого отношения к авангарду, более того презирал «левое» искусство и вряд ли был в восторге от фильмов «киноков». Однако приблизительно с середины 1930-х годов литератор стал одним из главным морально-эстетических ориентиров в жизни Вертова.

Дзига Вертов и Михаил Пришвин, по всей видимости, не были знакомы. Однако влияние писателя на режиссера было огромным. Пришвин не имел никакого отношения к авангарду, более того презирал «левое» искусство и вряд ли был в восторге от фильмов «киноков». Однако приблизительно с середины 1930-х годов литератор стал одним из главным морально-эстетических ориентиров в жизни Вертова.

Степень влияния Пришвина на творчество режиссера еще предстоит изучить. В нереализованных сценариях 1940-х годов, а также в снятом фильме «Тебе, фронт!» (1942), можно отыскать немало образов и описаний природы, ассоциирующихся с пришвинским мировосприятием. В частности, это интерес к исследованию человека как части глубокого замысла вселенной.

Впервые о любви Вертова к прозе Пришвина рассказала Евгения Дейч, жена переводчика Александра Дейча, который наравне с М. Ильиным был близким другом режиссера в последние годы его жизни. Она вспоминала об одной из их встреч: «Разговор переходит на Михаила Пришвина. Выясняется, что это один из любимейших писателей Вертова, ему очень дорого пришвинское философское восприятие природы. Особенно нравились ему „Журавлиная родина“ и дневниковые записи-миниатюры Пришвина „Лесная капель“. Когда Дейч как-то сказал Дзиге, что я веду дневник и все люблю записывать, шутливо назвав меня „летописцем Пименом“, Дзига тут же мне посоветовал стараться следовать завету „мудреца Пришвина: написать поменьше, а сказать побольше“».

В 1950 году Вертов посвятил Евгении Дейч стихотворение, центральным символическим образом которого стало растение женьшень. В его названии нетрудно расшифровать имя адресата — Женя. Но стихотворение прежде всего отсылает к повести Пришвина «Жень-шень», написанной в 1932 году. Она рассказывает о редком растении, дорога к которому открывается далеко не всем. Отыскать его может лишь человек с чистой совестью. Главный герой повести оказывается перед моральным выбором: отказаться от присвоения природных богатств и сохранить совесть либо убить редкого оленя и выручить за него много денег. Мотив сохранения совести был крайне важен для Вертова, ощущавшего себя проигравшим в битве с «делягами» и «бюрократами». «Но я подлецом не стал», — как-то писал режиссер своей жене Елизавете Свиловой.

Врачи ценят женьшень как тонизирующее средство, но в китайской философии, и об этом подробно пишет Пришвин, его называют «корень жизни». «Да, мне кажется, в этом и есть творческая сила корня жизни, чтобы выйти из себя и себе самому раскрыться в другом», — твердит герой повести. Оканчивается «Жень-шень» размышлениями, которые были близки Вертову на закате его жизни: «Я сбрасываю с себя все созданное, как олень свои рога, а потом возвращаюсь в лабораторию, в семью и снова начинаю работать и так вместе с другими тружениками, безвестными и знаменитыми, мало-помалу вступаю в предрассветный час творчества новой, лучшей жизни людей на земле».

Об этом же поиске корня жизни говорится в стихотворении режиссера, посвященном Евгении Дейч:

Жень-шень —

Редчайшее растенье.

Но в смысле образном

Женьшень

Имеет сто

Иных значений.

Слово меняет

Свой женьшень.

Женьшень,

Как тайны изученье

Женьшень,

Как сказка.

Сон — женьшень.

Женьшень —

Жар-птица.

Полученье.

Женьшень — природа.

Звезд женьшень.

Женьшень открытий,

Изменений.

Всех изобретений

Женьшень.

Возвращение творческих сил и в то же время тихое смирение, созерцание природы, поиск в нем какого-то нового, вечного смысла — обо всем этом Вертов размышлял в последние годы. Пришвин позволил ему взглянуть на свою биографию шире, увидеть свое поражение как победу в более высоком смысле. Он был убежден, что посаженные им творческие семена однажды взрастут, а значит, смерти не существует:

Я — только атом.

Буква «А».

Адам документального племени.

Сто лауреатов —

Взрослых и ребят —

Из моего документального

Семени.

Я — не заслуженный,

Не лауреат,

Пытался раскрыть тайну времени.

Опять и опять —

Тридцать лет подряд

Вы от меня беременны.