«Я пишу фантастический роман, будь он проклят»

К столетию со дня рождения Аркадия Стругацкого

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Первый сохранившийся текст АН относится к 1940 или 1941 году: это озорная пародия на лермонтовскую «Русалку», «опубликованная» в рукописном журнале, который Аркадий с другом издавал перед войной.

Подлодка плыла по реке голубой, озаряема полной луной,

И старалась она улизнуть поскорей в свою базу из этих морей.

А на мостике лодки стоит командир, и жует он бисквиты и сыр…

Эта умильная подробность о составе командирского пищевого рациона вставлена не рифмы ради: стихотворение появилось под впечатлением от газетной заметки об эпизоде Второй мировой войны, когда подводная лодка одной из враждующих сторон оказалась заперта в проливе, и на протяжении недели ее экипаж был вынужден питаться сухими бисквитами с сыром.

В дальнейшем АН стихов не сочинял, если не считать шуточных песенок-пародий, редких поэтических строк в письмах к брату да стихотворения про остров Сюмусю (Шумшу), написанного под впечатлением от Северо-Курильского цунами 1952 года — АН тогда служил военным переводчиком на Камчатке:

… Тот, кто был на Сюмусю,

Был в ту ночь на Сюмусю,

Помнит, как на Сюмусю

Шел в атаку океан…

Упомянутые письма, которые АН регулярно посылал Борису и матери в годы своей учебы на японском отделении Военного института иностранных языков (1943–1949) и последующей службы в армии (1949–1955), представляют собой основной источник сведений о его быте и настроениях тех лет. Всего сохранилось порядка сотни писем, отправленных АН родным в те годы; дальше я еще не раз буду упоминать и цитировать их.

Когда АН всерьез вознамерился стать писателем-фантастом — доподлинно неизвестно. Первое документальное свидетельство таких стремлений отыскивается в письме матери и брату от 7 мая 1945 года:

Когда у меня голова начинает пухнуть от иерошек [иероглифов. — А. Д.], я пишу фантастический роман, будь он проклят. Может, в далеком будущем будет кусок хлеба. Смеюсь, конечно.

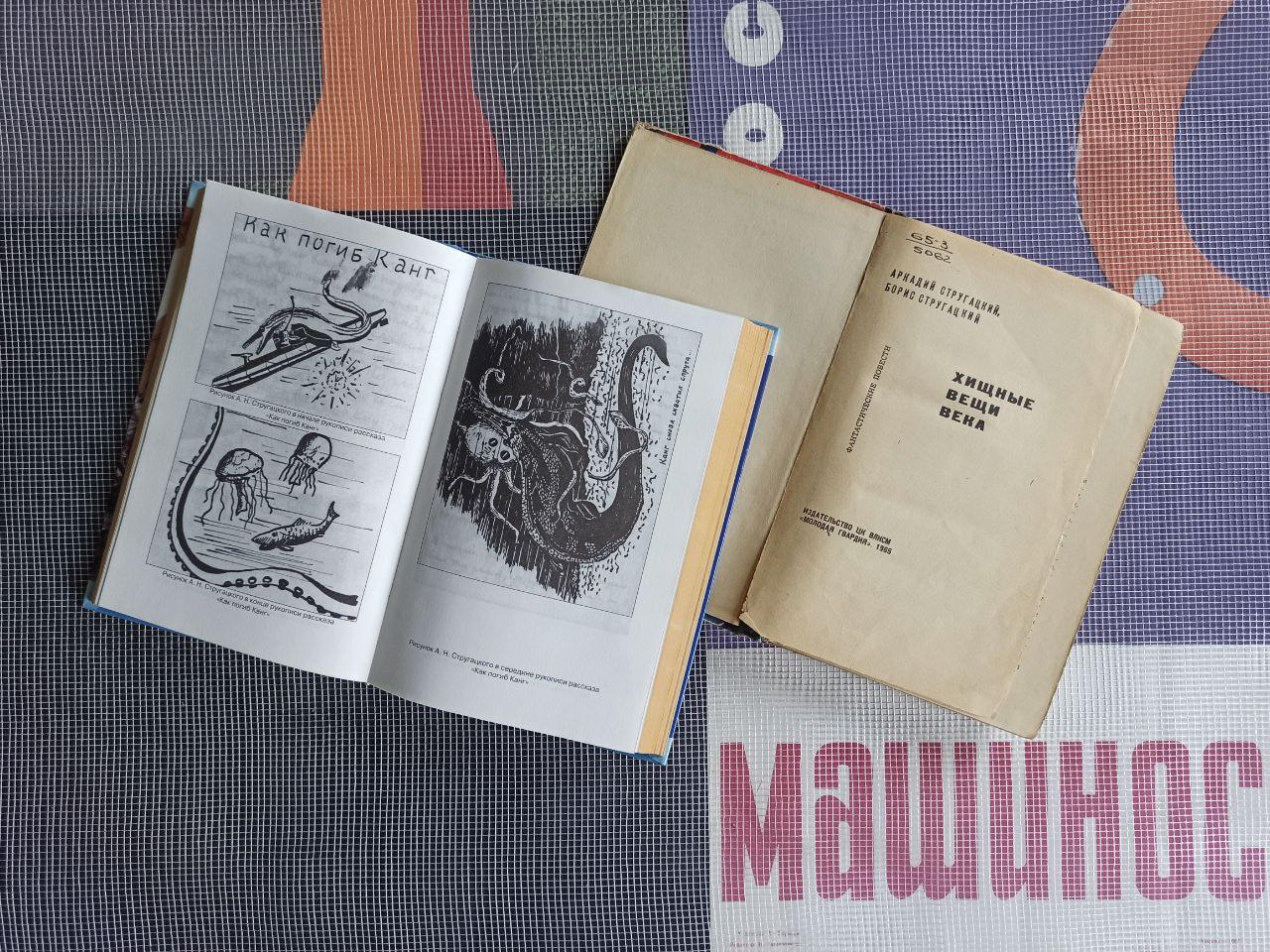

О чем был этот роман и как далеко АН продвинулся в его сочинении — неизвестно. Первое сохранившееся произведение АН в прозе датируется 1946 годом. Это рассказ «Как погиб Канг», повествующий о жизни и смерти исполинского океанского монстра. Среди книг, которые могли вдохновить Стругацкого на этот рассказ, называют разные: «Пираты морских глубин» Уэллса, «Тайны морских глубин» Уильяма Биба… Мне же вспоминается популярная тогда «Тайна двух океанов» Григория Адамова: бой Канга со спрутом очень уж походит на поединок мурены с каракатицей из адамовского романа. Вот фрагмент из рассказа АН:

Отчаянным усилием спруту удалось освободиться, оставив в зубах Канга порядочный кусок своего мяса. Он сейчас же охватил щупальцами голову противника. Канг не мог разжать челюстей — упругие скользкие кольца с невероятной силой сжимали его, клюв спрута царапал костяные покрышки на его затылке. Но Канг отлично знал, что рыхлое чудовище бессильно причинить какой-либо вред его закованному в роговой панцирь телу. Он медленно опустился на дно и снова попытался разжать челюсти и сейчас же почувствовал, что кольца вокруг них сжимаются еще плотнее.

А вот Адамов:

Она уже потеряла правый плавник и две руки, начисто отрезанные острыми зубами мурены. В этот критический момент она попробовала применить свое старое, испытанное средство в борьбе с длинномордыми рыбами. Взмахнув, как бичами, одновременно всеми шестью свободными руками, четырьмя короткими она обвила тело мурены, а две хватательные попыталась захлестнуть вокруг ее пасти. Но одна рука попала в пасть мурены и через мгновение бессильно повисла, извиваясь, как червяк. Другой рукой ей все же удалось сильно сжать страшные челюсти врага. Мурена яростно билась в этой петле.

«Канг» написан человеком, явно не лишенным литературных способностей, и жаль, что он был впервые опубликован уже после смерти АН, в начале нашего века. Исследователь творчества Стругацких Ант Скаландис (Антон Молчанов) характеризует рассказ как «весьма наивный, ученический, но уже вполне сделанный, грамотный, легко читаемый…» Кстати, АН сопроводил его прекрасными рисунками тушью.

После «Канга» АН продолжает сочинять фантастические рассказы в свободное от учебы время. Как и вышеупомянутый роман, эти рассказы до нас не дошли. Сперва он сообщает родным, что пишет «с превеликим рвением», затем — что писать «иногда просто нет времени», а после 1948 года упоминания о творчестве совсем исчезают из писем. Однако планов стать писателем АН не оставляет — пытаясь «впутать» в это предприятие еще и брата-школьника. Летом 1949-го он говорит Борису, перешедшему в выпускной класс: «на тебя вся надежда, ты должен стать физиком. И только так мы сможем вместе писать наши книги». Понимание того, что можно писать научную фантастику, практически не нагружая читателя научными пояснениями, пришло к братьям позже…

Следующие документированные попытки АН заняться творчеством относятся уже к началу 1950-х, когда он служил преподавателем японского в городе Канск Красноярского края. В августе 1951 года он сообщает Борису, что написал «рассказик» и сочиняет пьесы, которые ему писать «легче и интереснее всего». Скаландис объясняет склонность АН к драматургии тем, что он — «от природы мастер диалога», а вот «экспозиция, описания, рассуждения получаются у него куда хуже».

Дальше — больше. В конце 1951 или начале 1952 года АН задумывает фантастическую повесть об экспедиции на Венеру для разведки там запасов урана, на котором основана энергетика XXI века — именно тогда разворачивается действие. Первоначальное название «Берег Горячих Туманов» вскоре претерпевает многочисленные изменения: «Остров горячих туманов», «Страна Багровых Туч», «Страна Горячих Туч», «Берег багровых туч»… В то время АН по-прежнему пишет в одиночку, лишь консультируясь с Борисом (студентом отделения астрономии математико-механического факультета ЛГУ) по вопросам естественно-научного, а потом и литературного характера.

После перевода на Камчатку летом 1952-го у АН образовалось достаточно свободного времени. Он много читает (в том числе и научно-популярных книг по естественным наукам), переводит с английского и японского — исключительно для тренировки, не строя планов опубликовать свои переводы. И много пишет — вернее, все больше пытается: до завершения доходит лишь малая часть задуманного. «План литературной деятельности на 1953 год», который АН поверяет брату, содержит пьесу и целых три повести, одна из которых — «Разведчик», — «для печати». АН полагал, что эта вещь «пойдет легко» и потому отложил ее на «последнюю очередь» — которая так и не наступила. План постоянно пополняется все новыми идеями, о которых мы узнаём все из тех же писем брату Борису. Число пьес доходит до четырех: «Товарищи офицеры», «Судьба переводчика», «В отдаленной местности» и «Каждый умирает по-своему» (фантастическая!). Эту последнюю задумку АН довел почти до конца, остальные остались в набросках или же и вовсе в замыслах.

Параллельно с новыми темами АН продолжает работать над повестью о полете на Венеру. Примерно 1953 годом датируются сохранившиеся план и наброски под названием «Голубая планета». Открывается текст введением, выдержанным в стилистике то ли энциклопедической статьи, то ли учебника истории:

Бурное развитие энергодобывающей промышленности, начавшееся несколько десятков лет назад, было связано с грандиозным социальным переустройством, явившимся, как известно, результатом крушения американского империализма и установления коммунистических и народно-демократических режимов в большинстве стран.

Для сравнения напомню, насколько непохоже будет начинаться законченная в 1957-м (тогда братья уже писали вместе) «Страна багровых туч», в которую превратились все эти наброски:

Секретарь поднял на Быкова единственный глаз:

— Из Средней Азии?

— Да.

— Документы…

Он требовательно протянул через стол темную, похожую на клешню руку с непомерно длинным указательным пальцем; трех пальцев и половины ладони у секретаря не было. Быков вложил в эту руку командировочное предписание и удостоверение.

Важной сюжетной линией «Голубой планеты» стала конкуренция Советского Союза и США за освоение ресурсов Венеры. В духе литературы того времени американцы замышляли масштабную диверсию против советской промышленности. Их варварские планы наверняка оказались бы сорваны (соответствующая часть повести так и не была написана), так что страдает советский урановый завод на Венере не от вражеского вмешательства, а от головотяпства собственного персонала — из-за штурмовщины взрывается котел, погибают люди… Интересны некоторые цитаты из повести:

Мы недооценили возможностей русских. Да, мы недооценили! Мы ожидали увидеть жалкую экспериментальную лабораторию или что-нибудь в этом роде — оказалось, что там полным ходом работает грандиознейший трест… А их звездолеты! <…>

— Но как русские умудрились создать там такое дело… и так быстро? Ведь первую свою экспедицию они послали на Венеру всего пять-шесть лет тому назад.

Написанные в 1953 году, эти слова стали удивительным предвидением: четыре года спустя на Западе практически в таких же выражениях будут восхищаться неожиданным для многих успехом советских конструкторов, запустивших искусственный спутник Земли, и удивляться: как это русские смогли так быстро создать такую ракету?.. В «Голубой планете» АН предсказал и освоение космоса автоматическими межпланетными станциями, и луноходы, до которых оставалось еще почти двадцать лет…

Он пришел к межпланетникам, когда… первые телеуправляемые танкетки уже оставили следы своих гусениц на покрытой вечной пылью лунной поверхности.

Повесть шла тяжело. Свои затруднения АН поведал брату:

Я совершенно не подготовлен технически, не имею ни малейшего представления о возможных формах производства или там добычи урана… Моя полная неграмотность в этой области лишила меня способности дать фон всем моим большим и маленьким конфликтам, и они, несчастные, беспомощно повисли в пустоте… Согласись, ну какой тут к черту реализм, когда ничего мало-мальски реального я не могу поставить в основу повести?

Чтобы выйти из ситуации, АН временно сузил задачу и написал рассказ «Первые» о гибели советской экспедиции на Венеру, полностью исключив из него «урановую» составляющую. Фабула рассказа — прибывшая на Венеру экспедиция отправляется к урановому месторождению, оставив дежурить при звездолете одного из членов экипажа, — впоследствии была перенесена в окончательный вариант «Страны багровых туч».

АН довел этот рассказ до завершения, но нигде не опубликовал — хотя Борис предлагал ему послать текст на конкурс научно-фантастических рассказов, объявленный журналом «Техника — Молодежи» весной 1954-го. «Это рассказ, так сказать, программный, в нем изложены принципы научной фантастики твоего покорного слуги», — писал АН брату. Правда, в чем состояли эти принципы, он не уточнял — и более того, в следующем же предложении признавался: «Вообще говоря, я еще полностью не выработал оных принципов. Все получается в весьма мрачных тонах. А не подпустить ли юморка?»

АН совершенно верно схватил важный недостаток «Первых»: в рассказе действительно не было ни капли юмора — с которым у братьев Стругацких в период их совместного творчества все будет куда как хорошо, даже в самых невеселых их вещах. Но даже не это главная беда рассказа. Хуже то, что в нем отсутствуют живые люди: герои рассказа напоминают роботов. У них нет ни портретов, ни биографий, ни каких-то индивидуальных особенностей речи или поведения. Многое АН не показывал через поступки или диалоги героев, а рассказывал в авторском тексте — впрочем, это стандартная беда начинающих сочинителей. Тяжеловесно смотрелись и фрагменты с объяснениями физических аспектов и биогеографическими описаниями Венеры. Но были в рассказе и удачные места. Мне понравилось вот это:

Надеяться больше было не на что. Он был сильный человек и мог позволить себе понимать это.

К 1953 году относится и первая попытка АН опубликоваться: она связана с небольшим рассказом «Случай в карауле», который он отправил в газету Дальневосточного военного округа «Суворовский натиск». К фантастике рассказ отношения не имел, повествуя о разоблачении солдата-предателя, подкупленного иностранными шпионами. Вскоре из газеты пришел вежливый отказ — во-первых, редакторов не прельстила детективная аура рассказа, а во-вторых, отмечалось (пожалуй, справедливо), что «случай, описываемый Вами, не характерен для всей армии в целом».

Вместе с тем редакция, вероятно, оценила литературные способности АН — ибо, как он писал брату, сообщила, что «просит Вас и ждет от Вас правдивого и яркого очерка о передовой роли… воины… во славу…». АН просьбу не выполнил: «дело в том, что очерк пишется с натуры, а я в натуре не вижу „передовой роли… воины… во славу…“ Вижу, что люди копошатся в грязи, потихоньку пьянствуют, сражаются с начальством и подчиненными и сами бывают сражаемы, а больше ничего».

Рассказ получился слабым, простеньким; впрочем, АН признавался, что специально сделал его максимально казенным, учитывая предполагаемое место публикации. Одновременно он жаловался брату, что «любая попытка писать на реалистическую тему заканчивается сентиментальным или квасно-патриотическим тупиком». В «Случае в карауле» реализовался второй вариант.

— Да, — задумчиво сказал Григорьев, — вы правы, товарищ сержант. Дорогой ценой мы заплатили за то, чтобы осознать полностью, что караульная служба есть выполнение боевой, именно боевой, а не учебной задачи.

Волков встал, привычным движением оправляя гимнастерку.

— Любое, даже малейшее нарушение устава, — сказал он, — всегда влечет за собой очень тяжелые последствия. Случай в карауле очень ясно показал нам это.

Все в том же 1953-м АН сочиняет неоконченную повесть «Salto-mortale» об эксперименте по переселению сознания в другое тело. Это вещь не блестящая, но симпатичная: живая, с яркими диалогами и интересными героями.

— Сумасшедшая девчонка, — укоризненно покачивая золотой короной на голове, сказала Лотти. — А в самом деле, взяли бы вы ее замуж, Танно, а? А то ей и правда деваться после школы некуда.

Танно сидел красный как рак, растерянно перебирая пальцами бахрому скатерти.

— Ну не сердитесь. Мы все шутим, конечно. Кому она нужна, такая пустышка? Вы женитесь на солидной умной девушке вроде меня. Правда? А ее возьмет этот… лейтенант… как бишь его?

— Плок, — сказала Унина. — А чем он плох, этот Плок? Офицер, на хорошем счету, сын министра…

Тем же временем датируются несколько страниц повести «Румата и Юмэ» — о «новом Тарзане», но с задачей ни много ни мало «написать интереснее, чем писал Берроуз». Пользуясь современной терминологией, эти наброски точнее всего будет отнести к фэнтези:

Мальчик уже давно привык и к резким гортанным звукам чужого языка, и к кличке Антэм-Сарда, «Рыжеволосый с Севера», но он не забывал своего настоящего имени — Румата, как не забыл и своего отца, и мать. Отец его был могучим вождем и великим охотником среди своего племени, и враги устрашались, когда он, вымазав лицо и грудь кровью убитых, посылал им вслед свой воинственный клич.

Ничего общего с последующими произведениями братьев эти странички не имели, но имя героя десять лет спустя всплыло в повести «Трудно быть богом». Кстати, и название королевства Арканар из этой книги можно встретить в ранних вещах АН. Оно упоминается в «Salto-mortale» и пьесе «Каждый умирает по-своему», а в переписке Аркадия и Бориса первый раз появляется еще в 1947 году: игра в выдуманную страну Арканарию была тайной братьев — подобно тому, как за треть века до того Лёва и Оська Кассили выдумали свою Швамбранию. Изобрел Арканарию, видимо, Аркадий, а играл все больше Борис. Сохранилась составленная им схема высших органов власти Арканарской республики и наброски чего-то вроде конституции.

В апреле 1955-го АН заканчивает повесть «Четвертое царство» — первую крупную вещь, которую ему удалось довести до конца. Это приключенческая повесть на стыке жанров — военные приключения с фантастическим допущением. Для советской литературы тех лет подобные гибриды были довольно характерны. Книга, повествующая о поимке шпионов на огромной заброшенной базе подводных лодок, вышла нескучной, хотя и грешила некоторыми логическими нестыковками и шаблонностью: советские пограничники, как им и полагалось, проявили себя в схватке с врагом отважными воинами, чего не скажешь о профессиональном американском диверсанте и японском враче-убийце, ставившем бесчеловечные опыты на людях: перед лицом смерти с ними обоими приключилась истерика. АН пробовал опубликовать «Царство» (где — неизвестно), но безуспешно. К этому времени относится такое любопытное его пророчество:

Неважно, что их [повести. — А. Д.] не будут печатать злобные и тупые редакторы, главное — я вырабатываю свой стиль, привожу в порядок свои способности выражать мысли на бумаге. А вдруг из меня что-нибудь получится?

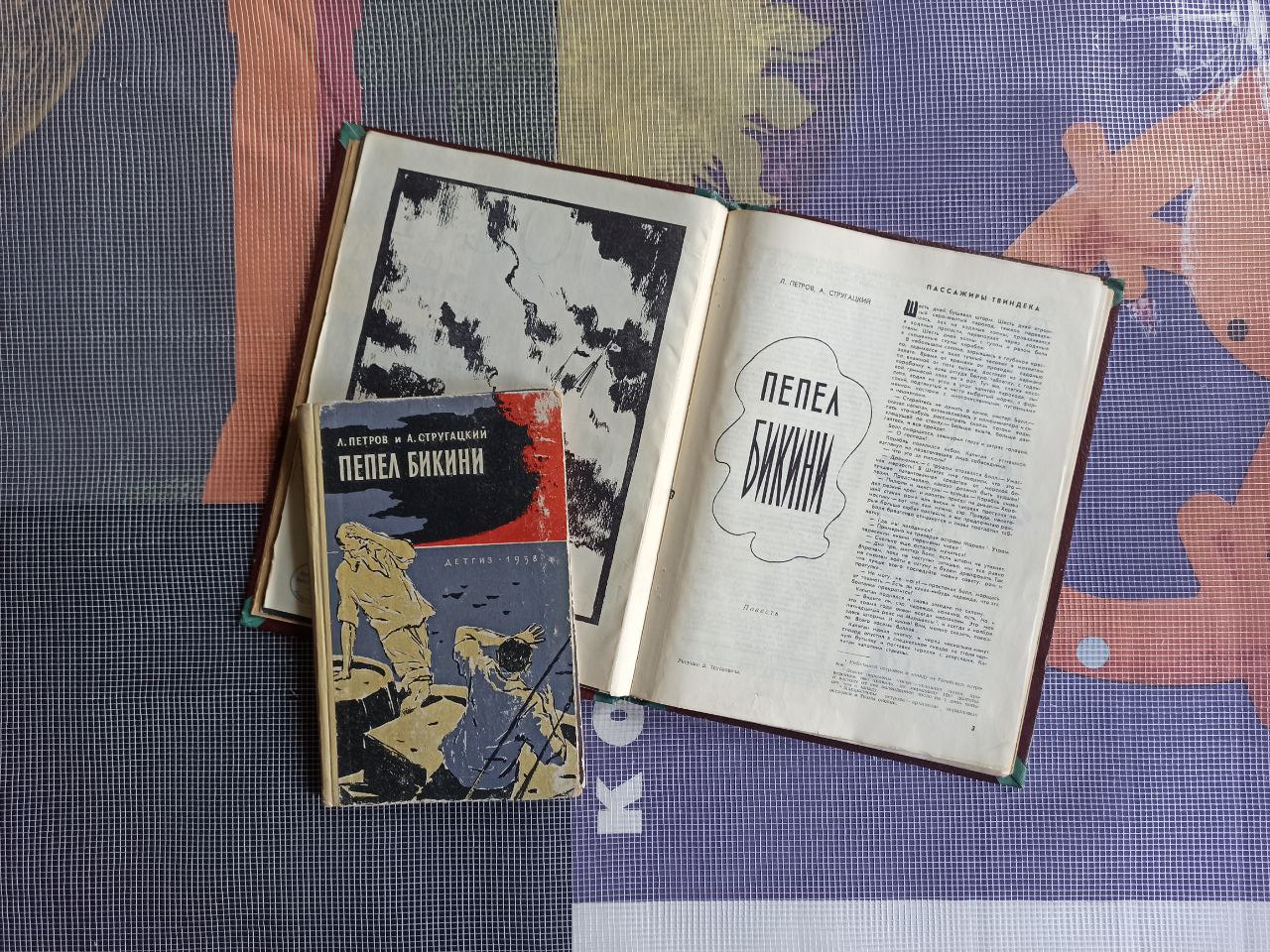

В 1954 году АН пишет повесть «Пепел Бикини», сюжет которой основан на реальных событиях — происшествии с японской рыболовецкой шхуной «Фукурю-мару», попавшей в зону испытаний американской водородной бомбы. Его соавтором стал сослуживец АН журналист Лев Петров, однако биографы Стругацких пишут, что в работе над текстом он участия не принимал, а лишь предложил идею и помог с публикацией. Да, именно с публикацией: «Пепел Бикини» стал первым напечатанным произведением АН. В октябре 1956 года повесть выходит на страницах хабаровского журнала «Дальний Восток», год спустя — в столичной «Юности», а в 1958-м «Детгиз» печатает отдельное издание повести. В те годы литературный труд неплохо оплачивался: за книгу издательство выплатило соавторам по 10 тысяч рублей (для справки: среднемесячная зарплата в СССР тогда составляла около 800 руб.).

У повести есть и достоинства, и недостатки. Обращают на себя внимание красивые описания японского быта и обычаев. В противовес «Первым», в «Бикини» АН удалось сделать героев разными: они не очень глубоки, но все же им присуща некоторая индивидуальность. Максимально точно воспроизведены многие обстоятельства трагедии, положенной в основу сюжета. Да и сам сюжет интриговал читателя тех лет, знавшего о только-только появившемся ядерном оружии гораздо меньше нас. Но антиимпериалистический пафос повести кажется слишком поверхностным; подобно «Четвертому царству», и в «Бикини» не обошлось без ходульностей и нелепиц.

В 1955 году АН демобилизуется и переезжает в Москву. Тогда же БН сочиняет свой первый рассказ «Затерянный в толпе» (впрочем, нет, не первый — еще в девятом классе он в рамках школьного сочинения написал «Виско», который через несколько лет сжег в печке). Примерно в том же 1955-м братья начинают работать совместно. Изредка еще случаются рецидивы — так, в 1957-м АН без участия брата сочиняет мистический рассказ «Нарцисс». И на мой взгляд, это — лучшее из того, что он написал один. Легкий, остроумный, хорошо написанный рассказ с неожиданной развязкой; удивительно читать о том, что, будучи подвергнут совместной ревизии, текст был признан братьями «непригодным для дальнейшего использования». Возможно, он просто не подходил к окончательно избранному ими научно-фантастическому направлению?

Доктор Лобс засмеялся.

— Знаете, кто это? Это Шуа дю-Гюрзель, последний граф Денкер.

— Денкер… Насколько я припоминаю, или, вернее, насколько я не припоминаю, не очень известный род?

— Не очень известный! Да это один из древнейших родов в стране! Правда, он пришел в упадок, но графство Денкерам было пожаловано еще во времена Безумного Правителя, так что родословная их насчитывает почти двадцать поколений. Они записаны в Первой Голубой Книге. У них есть замок с фамильными привидениями.

Подведу итог: из всего, единолично написанного АН в 1946–1957 годах, своевременно увидел свет лишь «Пепел Бикини». Правда, неопубликованные вещи братья потом «разобрали на запчасти», вставив кое-что в другие книги, — в частности, в «Хромую судьбу», которая интересна еще и тем, что содержит среди всех их произведений наибольший автобиографический подтекст, преломляя в себе в том числе и некоторые детали армейской службы АН.

В свое время ленинградский поэт и писатель Вадим Шефнер (кстати, очень интересно поработавший и в жанре фантастики) писал о своих ранних стихотворениях:

Стихи плохие, слабые. Но осуждать себя за них, смеяться над собой — не хочу.

И пояснял: эти первые неуклюжие стихи были как черновая порода, никому не нужный шлак, которого много нужно перелопатить, прежде чем начнет появляться что-то стоящее.

Пожалуй, так же следует отнестись и к ранним произведениям АН: пусть они и не стали большой творческой удачей, но не будь их — не было бы и книг Аркадия и Бориса Стругацких, которыми зачитывалось не одно поколение.

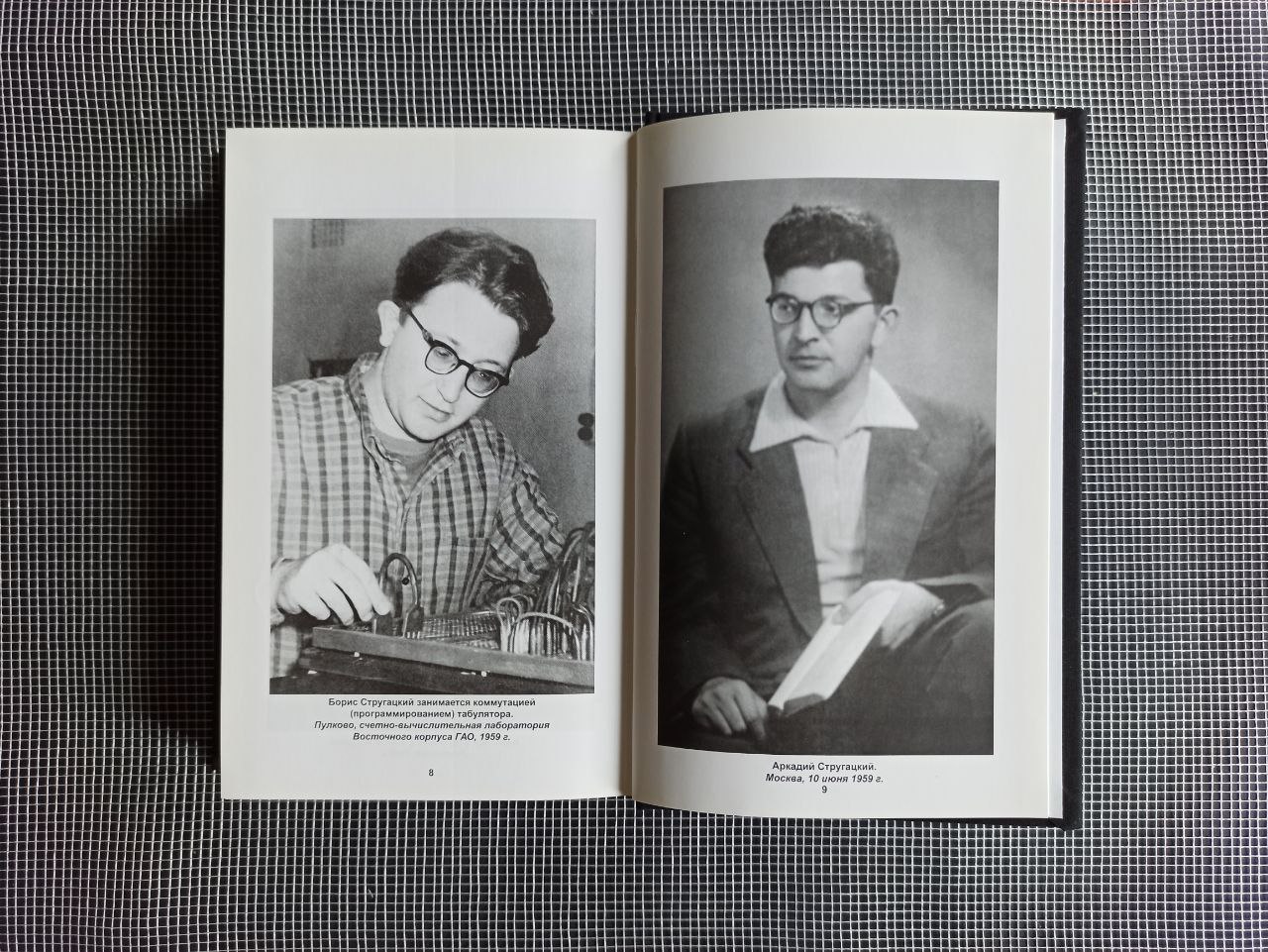

Фото в материале: Российская национальная библиотека