«Я один, совершенно один на той дороге, по которой иду»

О литературной репутации Константина Случевского

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Константин Случевский — едва ли не самый крупный неудачник в русской литературе. Столько пародий, сколько сыпалось на него, мог вынести разве что Фет. Критики из революционно-демократического лагеря охотно наступали на горло его песне и перекрывали ему кислород. Именно с пародии на стихотворение Случевского («На кладбище»), благодаря которому он стал известен широкому читателю, начинается травля поэта, и это приводит к тому, что он надолго перестает печатать свои стихи. Критики, пародисты журнала «Искра» искали здравый смысл в стихах Случевского и не находили. Невысоко оценивали талант поэта и именитые литераторы, такие как Тургенев. Лишь в XX веке Случевского откроют символисты, которые посещали его литературные вечера («Пятницы К. К. Случевского») и неизменно выпивали целый графин водки и несколько кувшинов кваса: Владимир Соловьев, Бальмонт, Сологуб, Мережковский с Зинаидой Гиппиус. Впрочем, и они считали его стихи неровными. «Стихи Случевского часто безобразны, но это то же безобразие, как у искривленных кактусов или у чудовищных рыб-телескопов», — писал Брюсов в статье «Поэт противоречий» и называл Случевского «косноязычным Моисеем». А Константин Фофанов, самый «болезненный и дисгармонический» поэт в русской литературе, как писал о нем Мережковский, и вовсе утверждал, что в его лице читающая публика чествует «тайного советника, уродовавшего художественное слово всю свою жизнь».

Косноязычие Случевского допускало поэтические штампы, канцелярские обороты, научную терминологию и другие элементы, усиливающие стилистическую дисгармонию и режущие читательский слух. Прежде Брюсова и Фофанова об этом заявил фольклорист Дмитрий Садовников в статье «О форме стихотворений К. Случевского», который пишет, что «небрежение» словом было сознательной установкой поэта. Этот принцип был необходим грядущему веку модернизма: подчас абсурдная, но, без сомнений, новаторская природа стихов Случевского, его внимательная работа с поэтическим языком откликнулась в творчестве футуристов и символистов. Потому Случевский до сих пор считается «несвоевременным» поэтом, который отразил слом поэтических эпох, от классики — к модернизму, от Пушкина и Лермонтова — к Сологубу и Блоку. Еще совсем недавно, в конце XX века, исследователи творчества Случевского как бы извинялись перед читателем за то, что обращаются к наследию «полузабытого» автора. У нас нет задачи восстановить в правах одного из самых оригинальных и смелых русских поэтов. Стихи Случевского говорят сами за себя. Цель нашей статьи — помочь в них разобраться, познакомить читателя с его поэзией и его несчастной литературной репутацией.

Участники литературного кружка «Пятницы»

Участники литературного кружка «Пятницы»

Вопреки озлобленным критикам Случевский оказался тем, кто безошибочно угадал направление новой поэзии — иррациональной и мистической. Символистов особенно привлекал у Случевского «ночной» полюс, демонический, где обман казался истиной, где по-мефистофельски правили бал «двойники» и «пляски смерти» (вспомним одноименный цикл Блока), где «способность фантастической живописи» (слова Тургенева из письма к Случевскому от 26 декабря 1860 г.) высвечивала зло, безумие, «изломы» в природе и в человеческой психике (в позднем стихотворении «Быть ли песне?» Случевский напишет: «Наш стих, как смысл людской природы, / Обезобразишься и ты»), различные переходные состояния, катаклизмы.

Режущая слух «необработанность» стихов Случевского — это «правда в стихах, как правда и в сегодняшней жизни нашей», это правда и общей «оркестровки» вселенной, где «...в гармонии порой есть нарушенья: / Слышны мелодии крикливых голосов... / То звуки темных сил, взывающих отвсюду / Зловещей резкостью своих полутонов... / Без них — нет музыки; без зла — нет искупленья...» Тема мирового зла — сквозная тема всей лирики Случевского. «Нет добра! а зло повсюду!!!» — пишет Случевский в ранней редакции стихотворения «На прогулке».

Поэт как бы препарирует, вскрывает структуру разнородных вещей и явлений («где сплетены / Тьма с яркостью и ложное с неложным», как писал Гумилев в акростихе 1916 года, посвященном Случевскому), выворачивая их изнаночную, «темную» сторону. Отсюда — изобилие физиологических подробностей в его поэзии. «Мне снилось: я лежал на страшном колесе, / Меня коробило, меня на части рвало, / И мышцы лопались, ломались кости все...» — пишет Случевский в стихотворении «После казни в Женеве». Он словно дерзает преодолеть в себе лирика и вознестись до метафизика, основываясь при этом на сухой позитивистской философии своего времени (в лице Огюста Конта). В 1865 году поэт становится доктором философии.

Анненский вышел из стихов Случевского, как «все мы вышли из „Шинели“ Гоголя». В стихотворении Анненского «Старые эстонки» с подзаголовком «Из стихов кошмарной совести» мы находим несколько сюжетных мотивов, восходящих к Случевскому (к одному из самых известных его стихотворений «После казни в Женеве»): герой, испытывающий страдания из-за казненных революционеров; старухи, прядущие, подобно Паркам, нить жизни героя и, следовательно, грозящие ему гибелью; неспособность героя как-то повлиять на необратимые события. Вторым поэтом, попавшим под влияние Случевского, был Сологуб, у которого в стихотворении «Нюренбергский палач» (1907) есть почти идентичное описание процесса казни: лирический герой, который первоначально видит в смертной казни и «мастерстве» палача красоту и свободу (распоряжаться жизнями), в итоге приходит к мысли о предельной скуке этого ремесла. Как и у Случевского, казнь в стихотворении Сологуба — крайнее выражение дисгармонии человеческого бытия. Наконец, Вячеслав Иванов посвятил поэту стихотворение «Тени Случевского», начинающееся так: «Тебе, о тень Случевского, привет / В кругу тобой излюбленных поэтов!».

Именно в кругу символистов Случевский чувствовал себя дома. На исходе XIX и начале XX века его провозгласил «королем русских поэтов» публицист Платон Краснов. Но и в начале творческого пути Случевского были те, кто пророчил поэту «великую славу» и считал его «вторым Лермонтовым». Недаром Случевский был награжден в кадетском корпусе серебряным стаканом за сочинение «Общий взгляд на характер поэзии Лермонтова». Литературная репутация Случевского — одна из самых противоречивых в русской литературе. Тем интересней о ней писать: о носившем Случевского на руках поэте Аполлоне Григорьеве, о язвительных критиках Добролюбове и Курочкине, спускавших поэта с неба, где есть «картины, мысль, мечтанье, наслажденье», на землю — в «жизни строй и злобный, и суровый».

Перед тем как начать исследовать литературную репутацию любого писателя, стоит задать себе ряд вопросов: а что предполагает литературная репутация? Кто ее формирует? И что может послужить точкой отсчета для ее становления? Изучению этого феномена посвящена целая область, отдельная дисциплина филологического знания — социология литературы. Первым о нем заговорил московский профессор И. Н. Розанов, который в 1928 году написал книгу «Литературные репутации», где обосновал необходимость исследования социологических факторов литературного успеха писателя — читательское восприятие и прочее. Сам он занимался репутациями поэтов: Пушкина, Тютчева, Бенедиктова. В то же время (1910–1920) аналогичные сюжеты разрабатывались в американской и европейской науках. Однако вопрос остается открытым: зачем этим заниматься? На него как раз и отвечают современные социологи литературы.

«Существование литературных репутаций необходимо для структурирования литературной системы, поддержания внутрилитературной иерархии, обеспечивающей ее функционирование и динамику», — пишет А. И. Рейтблат в книге «Как Пушкин вышел в гении: историко-социологические очерки о книжной культуре пушкинской эпохи». По Рейтблату, без феномена литературной репутации писателя сама литература перестает эволюционировать и начинает разваливаться. Другой вопрос: как понять, кто формирует эту репутацию? Для Рейтблата ответ очевиден: участники литературной системы, то есть читатели, критики, литераторы, издатели, книготорговцы, педагоги (образовательный канон — школьный и университетский, — анализ которого вскрывает важные данные о статусе писателя и его читательской известности, степени его авторитетности, о том, как школьники его прочитывали). Внутри этой группы мы видим четкое разделение на профессиональных («собратья по перу», ввиду рода своих занятий чаще всего высказывающиеся о литературе) и неискушенных читателей. Не стоит забывать и о тиражах книг, журналов, о частоте переизданий, которые свидетельствует как раз об интересе «неискушенного» читателя и, конечно, об интересе «коммерческом». Кроме того, такая репутация подразумевает «литературно-общественное поведение писателя», как это формулирует Рейтблат. Но с какой минуты следует отсчитывать процесс ее становления? С момента появления суждений и оценок современников. «Методология исследования формирования литературной репутации — это обращение к голосам современников», — пишет в диссертации о формировании литературной репутации Чехова доктор филологических наук Л. Е. Бушканец. К этим голосам мы и обратимся.

Молодой офицер с тетрадью стихов — таким Случевский появился на арене русской литературы. «Уж не новый ли Лермонтов?» — недоумевали современники. Лермонтов скоро не будет достоин развязать ремень его обуви — уверяли их Григорьев и Тургенев. В январе 1860 года перед новым поэтом распахнулись страницы знаменитого некрасовского «Современника». «Появиться в „Современнике“ значило стать сразу знаменитостью», — писал историк русской литературы А. Д. Галахов. Стихи Случевского шли из номера в номер — в январской, февральской, мартовской книжках. Это ли не дебют, о котором грезит любой писатель? Можно было бы ответить утвердительно, если бы не знать, как над Случевским станут издеваться критики того же «Современника». Случевский настолько раздражал современников, что Добролюбов под псевдонимом Аполлон Капелькин написал пародию на стихотворение «Мои желания» (начинается она так: «Дики желанья мои, и в стихах всю их дичь изложу я») в «Свисток» № 6 — сатирическое приложение к «Современнику». А в «Свистке» № 7 публицист И. И. Панаев объяснил, что редакция не считает великими поэтами ни Случевского, ни его современников-декадентов — Апухтина и Кускова.

К. К. Случевский — прапорщик Лейб-гвардии Семеновского полка в 1855 г.

К. К. Случевский — прапорщик Лейб-гвардии Семеновского полка в 1855 г.

Сначала о подборке из шести стихотворений Случевского, вышедших в «Современнике», восторженно отзывался «последний романтик» Аполлон Григорьев, который признавал, что в них «есть все». Сам Случевский вспоминал: «Как доставил их Григорьев Тургеневу и как передал их Тургенев Некрасову и почему дан был мне такой быстрый ход, я не знаю, но стихи мои были напечатаны». В том же мемуарном очерке («Одна из встреч с Тургеневым») Случевский писал о том, как принял его Григорьев: «Покойный критик был, по обыкновению, навеселе [Григорьев порой доходил до чудовищного пьянства, в итоге сгубившего его здоровье. — М. К.] и начал с того, что обнял меня мощно и облобызал. Затем — он потребовал, чтоб я прочел свои стихотворения. Помню, как теперь, что прочел я „Вечер на Лемане“ и „Ходит ветер, избочась...“. Григорьев пришел в неописуемый восторг, предрек мне „великую славу“ и просил оставить эти стихотворения у себя». Именно Григорьев считал Случевского реинкарнацией Лермонтова. Критик не отвернется от него и в 1864 году, в одной из последних своих статей.

Покровительствовал Случевскому не только он, но и Тургенев, писавший, что в нем ему «чудятся зародыши великого таланта». Вскоре автор «Отцов и детей», «приглаживавший» Фета с Тютчевым и не принимавший Некрасова (Тургенев называл его «поэтом с натугой и штучками» и определил эту поэзию как «жеваное папье-маше с поливкой из острой водки»), остыл к Случевскому. Остыл, когда почувствовал, что поэт неисправимо оригинален. «Вычурно à la Бенедиктов», «прозаично, из журнальной статьи» — так он отзывался о стихах Случевского. Тургенев с его «диетическим воззрением на литературу», как говорил филолог-формалист Борис Эйхенбаум, попросту не переваривал такую поэзию и болезненно реагировал на чуждые ему поэтические приемы (те же прозаизмы, которые, по Тургеневу, взрывали гладкость стиха). «Я начинаю думать, — писал он Случевскому 20 декабря 1860 года, — что из всех способностей, входящих в состав настоящего поэтического таланта, у Вас находится лишь одна способность фантастической живописи — но этого мало...»

Впрочем, Тургенев — это еще полбеды. Больше всего Случевскому досталось от критиков революционно-демократического толка, которые неустанно строчили на него едкие пародии. Одно из стихотворений Случевского в подборке 1860 года называлось «На кладбище». То была элегия на декадентский манер, в духе сонета «проклятого» поэта Бодлера «Веселый мертвец». Именно она стала предметом горячей полемики между Аполлоном Григорьевым и сотрудниками сатирического журнала «Искра». «Г-н Григорьев говорит, что в одном из стихотворений ваших нечто фетовское слилось с чем-то тютчевским и из этого образовалось нечто совершенно особое <...> не верьте г-ну Григорьеву, тут нет ничего особого», — писал Василий Курочкин, один из пародистов «Искры». И не одна «Искра» ополчилась против Григорьева. В журнале «Светоч» появилась такая язвительная заметка одного фельетониста: «Да, уж иной раз, действительно, мы так похвалим и ободрим какого-нибудь даровитого юношу, что не поздоровится от этаких похвал. Аполлон Григорьев уже это доказал». «Юный маменькин сынок», замучивший всех знакомых своим творчеством, — вот что думали о Случевском в «Светоче» и приговаривали:

Прозябанье трав и злаков,

Мрачный голос мертвецов,

Пауки, жуки и крысы —

Вот предмет его стихов.

За хулу своих творений

Он готов был всех убить

И сердился, что журналы

Не хотят ему платить.

(А. Сниткин)

«Искра» словно соревновалась со «Светочем», кто острее заденет поэта:

Пускай до времени под паром

Лежат журналы без стихов,

Пусть не печатаются даром

Случевский, Страхов и Кусков.

(Н. Курочкин)

В восьмом номере «Искры» за тот же 1860 год выходят «Литературные вариации» (пародии) Н. Л. Ломана и статья В. С. Курочкина «Критик, романтик и лирик». «И какие удивительные люди поэты, подобные г-ну Случевскому! Сейчас видно, что у них в голове что-то не так, как у других людей. Если мы с вами, г-н редактор, вздумаем пойти на кладбище да улечься на могильную плиту, — что из этого будет? Бока заболят, комары искусают лицо — и только. Пошел г-н Случевский, прилег — и видит, как грибы растут, и слышит, как мертвые говорят. Удивительный слух и удивительное зрение! Мертвец очень деликатно просил г-на Случевского полежать за него час-другой в гробу, пока он совершит свою прогулку по белому свету. Но г-н Случевский не согласился — и умно сделал. Не писать бы ему больше элегий, а нам бы не читать их», — пишет Ломан о стихотворении «На кладбище», а затем предлагает свою пародию на это стихотворение:

Я взобрался на могильную плиту

И внимательно смотрел, как на лету

Два тяжелые, кургузые жука

Колошматили друг друга под бока,

Как в объятиях березу дуб сжимал,

Как под деревом опенок вырастал,

Как паук, среди своих дневных хлопот,

Фантастический выплясывал матлот.

Так на кладбище за жизнью я следил,

И Случевский мне на память приходил:

Вспомнил я, как он на кладбище лежал,

Как под ним мертвец о камень лбом стучал,

Как мертвец m-r Случевского просил,

Чтобы тот его на время хоть сменил…

И хотя любая пародия кажется нам смешной и забавной, это очень серьезный инструмент и сильнейший прием литературной борьбы. Зачастую пародируется то, что вызывающе ново, непривычно, то, что впоследствии будет названо «собственным голосом», новаторством художника: музыкальность поэзии Фета и Полонского, загробные сюжеты у Случевского, мистицизм лирики Брюсова. Как ни парадоксально, но именно пародисты нередко оказывались проницательнее тех, кто безоговорочно признавал талант художника и открыто аплодировал ему. Что же так взбесило пародистов «Искры»? «Искра» решительно не принимала поэзии, уходящей от тенденции, от гражданского «направления», от социальных «вопросов» (такова поэзия Фета, Полонского, Майкова). Случевский не подходил ни под один параметр «нового человека», какого должна выковать преобразовательная, деловая эпоха 1860-х годов. Время Базаровых, препарирующих лягушек, и Рахметовых, спящих на гвоздях, время естественных наук диктовало свои правила: ясность, пользу и определенность во всем. Случевский неясен, бесполезен, а стихи его пестрят неопределенными местоимениями и наречиями. В его зыбком поэтическом мире мнится, «что где-то, до того, когда-то жили мы» (из стихотворения Lux aeterna). Подобные прозрения, проблески сознания Случевским воспринимались как истинные. И. Л. Леонтьев-Щеглов сообщал Брюсову: «Когда в Новодевичьем монастыре хоронили поэта Случевского, близкий ему человек передавал мне загадочную подробность об его „умирании“... Во время своей тяжкой болезни вся его прежняя жизнь, вся живая действительность представлялась ему одним длинным сном, и напротив: все видения в бреду принимались им как живая жизнь, как новая действительность. С этим убеждением он и умер».

Пародисты «Искры» делали самое страшное, что можно сотворить с произведением искусства, — проверяли его действительностью, прозаическим здравым смыслом. Случевский эту проверку не прошел. Пародисты обессмыслили его стихи. Поэт, которого критики с таким удовольствием упрекали в бессознательности творчества, сам охотно писал о безумии — следствии самодовольного разума и непоколебимой веры в безграничность человеческого знания. «О, берегитесь вы, кому так жизнь легка, / Чтобы с безумцем вам не побрататься!» — пишет он в стихотворении «В больнице Всех Скорбящих». Грезы, сны, видения, помешательства — излюбленные Случевским формы познания мира, не менее достоверные, по мнению поэта, чем те, которыми овладела тогдашняя наука. Художник и ученый, по Случевскому, занимаются одним и тем же: наблюдают за «творчеством природы», изучают мир. Они одинаково важны для общего развития человечества. Cхватить, зафиксировать «неуловимое», живописать то, «чего, как будто, нет, / Нет в осязании и даже нет в виденьи» — вот задача Случевского-художника. В этом стремлении он более всего схож с импрессионистом Фетом, который был так же встречен в штыки критиками и который так же стремился «шепнуть о том, пред чем язык немеет». Как потом скажет поэт-символист И. Ф. Анненский: «Поэзия не изображает, она намекает на то, что остается недоступным выражению. Мы славим поэта не за то, что он сказал, а за то, что дал нам почувствовать несказанное».

Поэт тщетно пытается противостоять этой утилитарной критике трактатом «Явления русской жизни под критикою эстетики». Не выходит. Его снова высмеивают: «„Чернышевский — глупец, Писарев — пустомеля и болтун, а кстати уж и X, Y, Z, — дармоеды, пустые и вредные люди“ — вот инсинуационные выводы эстетических воззрений г. Случевского, „трудящегося считать кумушек“ для оттенения своих личных доблестей... Все это валяет Случевский с крайнею беззастенчивостью и развязностью „почти военного человека“. Книги его к литературе не принадлежат, он то же, что в ветчине трихины, а в шиньонах — грегорины». Случевский смиряется с поражением и пишет поэту Я. П. Полонскому: «Есть много трагикомизма в моем положении, лучше всего я убедился в этом, прочтя вчера погром, которым встретил меня „Книжный вестник“. Бесконечно много обидного в том, что меня разобрали (если только это слово уместно) именно тем способом критики, на который я нападаю». После всех этих событий и гонений Случевский надолго замолчал.

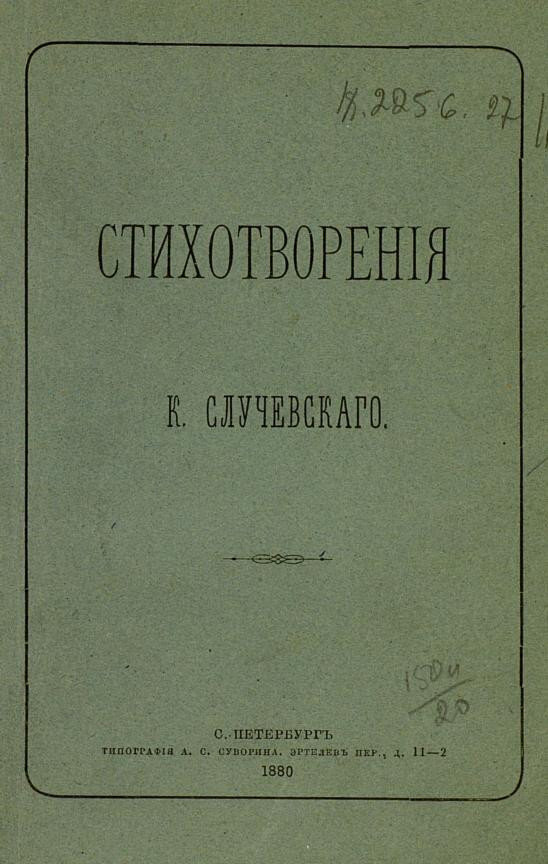

Снова писать стихи он начал в 1878 году. В новогоднем номере журнала «Новое время» вышла его поэма-сказка «В снегах», не лишенная лирической дерзости, которая была свойственна Случевскому на протяжении всего его творческого пути. Про снежную вьюгу говорится так: она бьется в окна, «будто бы грешные души какие, / Малые души и души большие, / Силы бесплотные, к аду присчитаны, / Не упокоены и не отчитаны, / Бились неистово и распинались, / В хату гурьбою ворваться старались!..». Вот как на поэму Случевского откликнулся Брюсов: «С какой робостью в своей поэме „В снегах“ отваживается Случевский на олицетворение месяцев, как извиняется перед читателями за „чертовщину“!»

После этого Случевский стал писать стихи разных жанров (лирические, поэмы, мистерии, баллады) и печатать их в разных журналах. Именно в 1880-е годы начинает возрождаться интерес к поэзии: Фет пишет все больше, и с 1883-го начинают выходить отдельные выпуски «Вечерних огней». Поэтический «триумвират» — Фет, Майков, Полонский — все чаще упоминается с почтением. Старые поэты вновь принимаются печатать свои стихи. Полонский очень чутко ощущает новую поэтическую эпоху, хотя и не угадывает ее направление. Он внимательно следит за творчеством К. М. Фофанова и С. Я. Надсона. В 1880–1890-е годы появляются «предсимволисты»: в том же 1881-м Фофанов дебютирует в «Новом времени» Суворина публикацией стихотворения «Из Библейских мотивов». Это время станет вторым рождением Случевского-поэта. Он пишет свои лучшие стихи: «Lux aeterna» (1881), «После казни в Женеве» (1881), которое появляется в печати в год убийства императора Александра II и последовавшей за этим казни народовольцев, в год смерти Достоевского. Известно, что Случевский написал предисловие к собранию сочинений любимого писателя, а на его смерть отозвался стихотворением «После похорон Ф. М. Достоевского», выражающим безоговорочное признание особой и исключительной, в понимании Случевского, роли автора «Идиота». О том же говорит и его брошюра «Достоевский» (1889).

Также в 1881 году выходит цикл Случевского «Мефистофель», в третьем стихотворении которого вешают преступника (стихотворение так и называется: «Преступник»). В «Преступнике» «зрелище всенародной казни» сходным образом актуализирует в читательском сознании процесс над народовольцами («первомартовцами») после убийства Александра II. А через два года, 16 мая 1883 года, «по мысли» Случевского, художник М. О. Микешин приступит к «изготовлению рисунка проекта памятника Имп. Александру II». Этот контекст важно учитывать, поскольку самому Случевскому вторая половина XIX века казалась временем «макабрских плясок и самобичующихся средних веков». Словно подхватив это «средневековое» мироощущение, Бальмонт писал Случевскому: «Вы средневековый рыцарь, изучавший алхимию и знавший колдуний». Появление Мефистофеля в это время едва ли случайно.

Главным героем цикла становится Мефистофель, служащий умножению хаоса и безумия и пародирующий слова Бога и Его учения, как, например, в стихотворении «Рецепт Мефистофеля»:

Смешаю я по бытию

Смрад тленья с жаждой идеала;

В умы безумья рассую,

Дав заключенье до начала!

Сведу, помолвлю, породню

Окаменелость и идею

И праздник смерти учиню,

Включив его в Четьи-Минею.

Если бы сегодня по примеру журнала «Аполлон» вновь провести конкурс на лучшие произведения о дьяволе, присланные анонимно стихи Случевского вполне могли бы претендовать на главный приз. В истории русской литературы Константин Случевский сыграл роль своего рода Мефистофеля (в критическом восприятии той эпохи поэт неоднократно представал в образе своего собственного героя), дав волю мотивам скепсиса, сомнения, отрицания, которые отнюдь не гармонировали ни с религиозными идеалами, ни с тенденциями «искусства для искусства», столь сильными в творчестве многих его современников (таких как Фет, Майков, Полонский, А. К. Толстой). Он расшатал стих, расшатал его благозвучие, за которое боролись поэты школы «гармонической точности» (Пушкин, Баратынский, Батюшков), его гладкий ритм, тем самым предлагая будущим художникам обновить поэтический язык. Этим и интересен, этим и оригинален Случевский. Прав Брюсов, который писал о нем: «Сомнение разъедает его поэзию, останавливает его порывы, заставляет его, рожденного юным Фаустом, смеяться вместе с Мефистофелем...»

В 1900 выходит статья Андреевского с характерным заглавием «Вырождение рифмы», где критик пишет, что «чудные песни» Пушкина и Лермонтова «были почти последними». На «Пятницах» Случевского разворачивается горячая дискуссия по поводу этой статьи. В 1904 году Сологуб пишет статью «Порча стиля». Поэт-символист дает стилю такое определение: «Стиль не должен быть общеправильным. Плохой стиль — только общий, безличный, слишком правильный. <...> Но каждый раз, когда мы хотим точно выразить действительно пережитое, прошедшее через наше чувство, — этот правильный строй речи осыпается с нее, как шелуха, и трепещущая живой жизнью мысль находит себе словесное выражение, прихотливое, зыбкое, грамматически неправильное, — зато вполне точное и потому прекрасное». Под этими словами вполне мог подписаться и Случевский. К тому времени (к началу 1900-х годов) вышли уже первые выпуски «Русских символистов» под редакцией Брюсова. Вот-вот заявят о себе Блок, Белый. Новая поэзия приходит на смену эпохе «безвременья» и эпохе больших романов. Ее ждет бурный расцвет, какого она не видела со времен Пушкина.