«Я надеюсь, что моя библиотека закончится Пушкиным»

Анна Наринская о любимых книгах и проекте «Невавилонская библиотека»

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Наринской Анной Анатольевной либо касается деятельности иностранного агента Наринской Анны Анатольевны.

— Расскажите о выставке. Почему именно книги стали для вас средством высказывания?

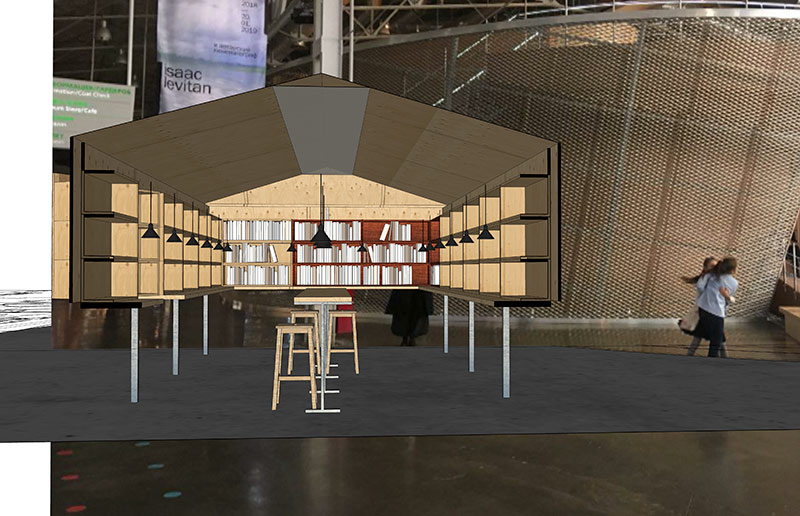

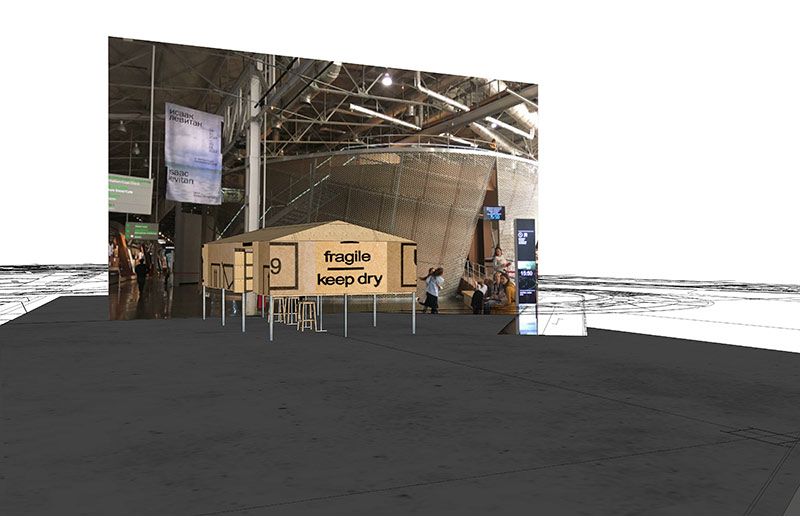

— Это не выставка в привычном смысле слова, это инсталляция. Ее задача — не демонстрировать предметы, а произвести определенное впечатление, вызвать ностальгию. Для нас в ней заложено сразу многое. Это и кроличья нора, сквозь которую Алиса летит в Страну чудес (нора была заставлена шкафами с книгами, и Алиса успела во время полета вытащить с полки «Историю Англии»). Или это похоже на комнату в малогабаритной квартире семидесятых-восьмидесятых: хозяева пытаются достать самые разные книжки, сдают макулатуру, получают издания по подписке. И еще это похоже на комнату в общежитии студента из девяностых, наконец-то дорвавшегося до Борхеса и Набокова.

При всей ненависти к концепции «теперича не то, что давеча» я не могу не видеть, что мы живем в странное для книги время. Со всех сторон нам говорят, что мы живем во время визуальности. При этом мы ежедневно ощущаем себя окруженными текстом. Речь идет не только о словесном шуме соцсетей, новостных сайтов и мессенджеров, но и об электронных книгах. Все-таки тексты, оказавшись отделенными от бумажных страниц, теряют многие свойства, изменяются. Пропадает самодостаточность, замкнутость на себе, которая делала бумажную книгу и читающего ее человека идеальной парой. Книга предлагает только содержащиеся в ней знаки, читатель — только свои возможности их воспринять.

Бумажные книги все больше рассматриваются как предмет дизайна. Залы библиотек оказываются задником модных съемок. Бумажные книги украшают интерьеры ресторанов и витрины модных магазинов, их используют как декорации, не учитывая их содержание.

Книга как будто распадается на две составляющие. Отдельно существует ее предметность — вес, цвет переплета, шелест страниц и их запах. Отдельно — мысли, образы и сами слова, в этот переплет заключенные.

Но место их полного слияния, разумеется, все еще существует, хотя иногда представляется чуть ли не пережитком. Это домашняя библиотека. То есть библиотека по определению конечная, а не бесконечная — поэтому и «не-вавилонская». Здесь все книги отобраны, прочитаны, прочувствованы и обдуманы.

В нашей «Невавилонской библиотеке» это сделано буквально. Названия книг написаны на внешних стенах вагончика. И именно эти книги находятся внутри. Это мой овеществленный рекомендательный список, моя жизнь, выложенная книгами.

В домашней библиотеке книга и человек приближаются друг к другу на ближайшее расстояние — как телесно, так и душевно (в нашем тесном вагончике это тоже выполнено буквально). Это место, где ты в задумчивости можешь снять с полки книгу, не зная, что берешь, открыть и замереть на полчаса. Это действие — ровно обратное совершаемому в электронной библиотеке, куда ты приходишь с намерением почитать что-то определенное.

— Получается в чем-то прустовская история, в которой важны ваши воспоминания о том, как и при каких обстоятельствах вы читали книгу.

— Да. У Генри Миллера есть очень хорошее эссе «Книги в моей жизни», где он пишет о благодарности писателям. Также я хочу сказать одну важную вещь: вы не думайте, что на этой выставке представлена тысяча шедевров. Да, в этом списке много шедевров — я их усердно читала, я училась на филологическом факультете, где это было обязательно, но мой книжный мир, разумеется, состоит не только из них. Например, там есть книга Марининой «Стилист», которая когда-то страшно меня развлекла. И если этот мой список считать списком благодарностей, то в нем совсем не только гении.

— Давным давно, в юности когда я знакомился с девушкой и приходил к ней домой, то сценарий дальнейших отношений у нас строился в зависимости от того, что у нее стоит на полках — полное собрание сочинений Донцовой, Шекспира или фэнтези. Вы не боитесь эксгибиционизма? Этой инсталляцией вы очень много говорите о себе.

— Не эксгибиционизм все-таки, а излишняя откровенность. Это есть, да. Но я не стесняюсь. И у этого — смешно сказать — есть политическая подоплека. Мы сейчас переживаем эпоху солидарности: люди вместе стоят в пикетах, подписывают письма, идут на митинги. Еще десять лет назад такие люди, как я, говорили: я коллективных писем не подписываю, строем не хожу и мое мнение очень особенное. Григорий Дашевский, которому посвящен проект, тогда сильно злился по этому поводу, не только потому, что человек из-за каких-то высокомерных взглядов отказывается сделать добро, но еще и потому, что человек считает, что он не один из, а какой-то особенный. Наверное, в 17 лет можно иметь такие взгляды, но, дожив до седин, я все-таки понимаю, что я достаточно типический персонаж.

1/4 Проект инсталляции «Невавилонская библиотека» Фото: предоставлено Анной Наринской 2/4

Проект инсталляции «Невавилонская библиотека» Фото: предоставлено Анной Наринской 2/4  Проект инсталляции «Невавилонская библиотека» Фото: предоставлено Анной Наринской 3/4

Проект инсталляции «Невавилонская библиотека» Фото: предоставлено Анной Наринской 3/4  Проект инсталляции «Невавилонская библиотека» Фото: предоставлено Анной Наринской 4/4

Проект инсталляции «Невавилонская библиотека» Фото: предоставлено Анной Наринской 4/4  Проект инсталляции «Невавилонская библиотека» Фото: предоставлено Анной Наринской

Проект инсталляции «Невавилонская библиотека» Фото: предоставлено Анной Наринской Может, кто-то подумает, что «плохими книжками» типа Кивинова и Фэй Уэлдон я себя сдаю. Но тем, что мне Пруст нравится, никого не удивишь. Я очень типичный человек для, скажем так, своей среды и своего поколения. Если б вы только знали, как грустно это осознавать — свою типичность. И сейчас я нахожусь в состоянии разочарованности в своем поколении, для которого 90-е совпали с молодостью и оказались важнейшим переломным моментом, абсолютно погрязли в этой свалившейся свободе, просто их прожили и ничего не сделали. Я все время говорю, что лучшее описание 90-х дается в рассказе Пепперштейна «Разговор у винного окошка». Там он говорит: потом я узнал, что в это время многим людям было плохо и очень многие люди страдали, но мы себя людьми не считали и были совершенно счастливы. Это, конечно, про меня, про нас.

Книжки, из которых я состою, — типичный набор девочки из интеллигентной семьи, которая запоем читала в детстве, потом на нее обвалилось все новое, упавшее на нас в перестройку, потом увлекалась «идеями» и стала читать философское и политическое, потом родила детей и читала им строго отобранные детские книжки, а сама по ночам — Маринину, потом все меньше романов и все больше нон-фикшна, а в конце — «Капитанскую дочку», и этим все заканчивается. Я надеюсь, что и моя библиотека закончится Пушкиным.

— Не получается, что это норма — общая для нашего круга, но не имеющая никакого отношения к другим людям? Потому что Маринина у них будет, но вряд ли у них будет Кьеркегор. Если у вас в библиотеке Маринина — исключение, то у них — правило.

— Самой большой пошлостью с моей стороны было бы смоделировать что-то среднестатистическое или снисходительно сказать, что есть какой-то деревенский мальчик и вот как я его себе представляю. Нет. Я говорю: вот я. Ну и кроме того — вот вы входите это помещение и у вас возникает (я надеюсь) ощущение остановки времени. Это не так сильно зависит от детального выбора книг. Я знаю, как много людей сейчас посмеются надо мной за преклонение перед бумажной книжкой. Но я считаю, что феномен человека с книгой в руках, это слияние — вещь совершенно уникальная. Только возможности книги и только твои возможности. Вот такой симбиоз.

— Это инсталляция про память. На человека, который зайдет в эту нору и возьмет книгу, нахлынут воспоминания. Почему сейчас мы так часто говорим о памяти?

— Мне кажется, мы (не только Россия, но и весь так называемый цивилизованный мир) находимся сейчас в той точке, когда с нами хоть и происходит много всего ужасного, но самые страшные травмы все же позади, причем они «отъехали» от нас на приличное расстояние. И мы понимаем, что память об этих травмах нас определяет. Наше прошлое нас сформировало. Но есть вопрос: это самое прошлое — такое ли оно, каким мы его помним? Что такое память: точная фиксация или картинка? Моя комната с книжками — она про что? Про счастье детства, когда ты заходишь в комнату и понимаешь: вот это я прочту! и это! Или про книжный дефицит, про цензуру, про плохую желтеющую бумагу? Для меня, конечно, про первое. Но для кого-то — про второе. И почему моя память лучше?

— Почему нам важно возвращаться к простым ощущениям, связанным с почти телесными?

— На «Горьком» я писала статью о том, как я читала книги и как я буду их читать. Я там клялась, что буду снова читать по-детски: задыхаясь, волнуясь, плача, злясь. Я очень много изменяла такому чтению: читала холодно, аналитично, и вообще была долгие годы книжным критиком. Некое прямое взаимодействие человеческой души и книги тиражируется, перестает быть мощным: ты читаешь, чтобы не быть хуже других, или чтобы, прости господи, почерпнуть какую-то пользу. А ведь даже если человек прочел 30 книг за всю жизнь, то он все равно состоит из них. Да, я прочла много, но гораздо меньше, чему куча других людей. Уж точно меньше, чем Исайя Берлин и Сьюзан Зонтаг. И меньше чем Гриша Дашевский. Но это не важно. Я думаю, нет людей, которые бы ничего никогда не почувствовали от прочтения книги.

— Мы живем в огромном количестве телесных ощущений сейчас, раньше мы это ценили выше.

— Выставка и про это. И про вес книги, про шорох страниц, про все эти ощущения. Меня очень раздражает в электронных книгах то, что ты не понимаешь, как далеко еще до конца, вот этого «ого, теперь страниц от начала на три пальца толщиной, а до конца — на два».

— В инсталляции есть самиздатовские книги?

— Немного. Есть, например, прекрасный собранный кем-то по журнальным публикациям и кустарно переплетенный том переписок Пастернака. Нам он нужен ради переписки с Фрейденберг. Но да, люди такое делали и это очень трогательно. Вообще, как мы покупали эту тысячу книг, — отдельная история. Я сейчас переполнена гневом на российскую книготорговлю и отчасти на книгоиздание. Как только выдохну после выставки, обязательно про это напишу.

— Это все-таки список из ограниченного материала. С чем связано наше стремление к спискам, канонам, чему-то конечному?

— «Конечность» — это важное слово, поэтому инсталляция называется «Невавилонская библиотека». В рассказе Борхеса библиотека бесконечна, моя же — конечна, выстрадана и прочитана. Бесконечность пугает. Когда я думаю о всех на свете написанных книгах, количество которых все увеличивается, и понимаю, что я никогда-никогда не смогу все их прочесть — мне страшно. Мне не нравится думать о том, что настолько больше меня, — об этой самой Вавилонской библиотеке. Борхес имел в виду бесконечность разума, его постоянное расширение. Он восхищался этим. Но есть прекрасное соображение, что ад и рай — это одно и то же место, в котором одному будет хорошо, а другому плохо. Может быть, Борхес представлял себя в этой бесконечной библиотеке как в чем-то прекрасном, но лично меня это ужасно пугает.

— У меня есть много книг, которые я не прочел и, скорее всего, не прочту. Это и есть незаконченность библиотеки и в некотором смысле свобода. Законченность списка ограничивает свободу действия.

— Мне 50, и я еще не умерла, поэтому открытость списка есть. Но эти книги у вас всё же есть, то есть у вас есть ощущение возможности их прочесть. Борхес говорит о том, что очень круто, когда есть бесконечное количество того, что ты можешь прочесть. А я хочу воспеть набор книг, который человек в принципе может прочесть.