«Я художник не местный: попишу и уеду!»

Как причуды курортной жизни влияют на литературный голос Сочи?

Поэт Даниил Да, родившийся в Сочи, но давно покинувший город, пытается разгадать, почему черноморский эдем не породил хоть сколько-нибудь заметной литературной традиции, лишен и голоса, и слушателя. Что делать в месте, которое никак не дает тебе определиться — кто же ты: трудящийся на отдыхе, отдыхающий, впавший в блуд труда, или и то, и другое сразу? Почему в Сочи можно побывать только проездом и отчего тут так легко сгинуть? И когда, черт возьми, нам ждать явления «южного Родионова», который наконец восславит говорок местных таксистов, продавцов ставриды и официантов, дерущихся с гостями ресторана «Кавказский аул»? Очерк подготовлен в рамках проекта «Маленькая Россия», который «Горький» делает совместно с Фондом Михаила Прохорова.

Даниил Да

Даниил ДаОщущение Сочи как некоего загона, откуда не вырваться, я подцепил в раннем детстве, когда еще не писал стихов. Я не задумывался, откуда этот мрак, притаившийся в кронах кипарисов. Сейчас думаю, что, возможно, это связано с нулевой историей города: местное население — все эти убыхи, джегеты, медозюи и медовеи, безжалостно выметенные с родовых земель в пору российского освоения Кавказа, — должно быть, прокляло эти края и всех, кто тут поселился потом.

Сочи — идеальное место, чтобы пропасть или сгинуть. В стычке с местными горцами у мыса Адлер, к примеру, когда-то погиб декабрист Бестужев-Марлинский. Тело его так и не нашли — пропал, растворился. Его соратник, поэт-декабрист Александр Одоевский, тот самый, который написал «из искры возгорится пламя», тоже сгинул на территории Сочи — умер от малярии. Где-то неподалеку, на кудепстинских дачах, потерялся архив Федора Достоевского, который его вдова Анна Сниткина вывезла из Петербурга в 1917 году. Здесь, в саду на улице Ореховой, лежал под деревьями полупарализованный писатель Николай Островский — водил вслепую рукой по самодельным трафаретам, писал «Как закалялась сталь».

Шоссе в Красную Поляну. Ущелье Ахцу. Начало 20 века

Шоссе в Красную Поляну. Ущелье Ахцу. Начало 20 векаДругая и, пожалуй, более многочисленная категория людей, причастных к литературе и так или иначе связанных с Сочи, — приезжающие и проезжающие. Надолго здесь никто не оставался, и дом, как Чехов в Ялте, не выстраивал: лечились жгучей мацестинской водичкой, пили вино, кушали шашлык, заводили стремительные курортные романы — и вскоре уже отправлялись обратно по домам. На два года задержался в поселке Эсто-Садок, в районе нынешней лыжной мекки Красной Поляны, эстонский прозаик Антон Таммсааре: превозмогал, как и Чехов, туберкулез.

Те, кто пришел и задержался на узкой, дай бог в десяток километров, полоске почвы, зажатой между морем и горами, строили волнорезы и санаторные величественные корпуса, прокладывали дороги и возводили виадуки, исполняя пророчество Бестужева-Марлинского: «роза расцветает тишью, железо бранное будет поражать только грудь земли, цепные мосты повиснут через пропасти, над которыми страшно было видеть и радугу; и валдайский колокольчик загудит по крутизнам, где теперь свистят только пули».

Едва появившийся город нужно было наполнить новыми смыслами, новой памятью, новыми памятниками. Не случайно памятников Николаю Островскому в Сочи два — горельеф у здания ФСБ на Курортном проспекте и титан в распахнутой шинели, шагающий в вечность у ресторана «Каскад». Горельеф 1964 года (Островский в нем вылезает из мраморной стены, будто из небытия или третьего измерения) несет на себе максиму, въевшуюся в подкорку каждого, кто, как и я, смотрел в окошко автобуса, проезжая через Верещагинский виадук: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

Стела с горельефом Н. А. Островского, из мрамора. Скульптор И. Беккерман, архитектор Е. Сердюков

Стела с горельефом Н. А. Островского, из мрамора. Скульптор И. Беккерман, архитектор Е. СердюковАвтор стелы, сочинский скульптор Игорь Беккерман, в 1974 году уехал в США. Опороченный отъездом памятник решено было идеологически закрепить, продублировав. Еще один Островский, но уже десятиметровый, появился в 1979 году в сквере на Курортном проспекте. С ним у меня связана личная история. Местный горком комсомола в начале 80-х отправил моего папу в Шепетовку (там прошла юность писателя и там же разворачивается основная тема его знаменитого романа — прокладка узкоколейки) для того, чтобы он привез оттуда кусок рельса той самой корчагинской ветки. По пути, где-то под Ростовом, водитель «Волги» заснул, машина пробила ограду водохранилища и рухнула в воду. Папа рассказывал, как он и его попутчики выбирались через боковое окно (двери от удара об воду заблокировало), потом плыли на поверхность... Рельс из Шепетовки в итоге все же привезли и закопали в основании монумента.

В начале 1990-х в музее Островского смотрителем работала моя подруга. Помню, что мне доставляло нескончаемое наслаждение расписывать музейную книгу отзывов историями выдуманных персонажей. Я выдумывал трактористов и шахтеров, студенток и профессоров, каждая из креатур что-то такое вещала на свой манер, поучала, изумлялась, давала советы.

В Сочи Островский бывал санаторными наездами, но надолго задержался, приехав в июне 1932 года. Мой близкий друг рассказывал, что его мама в детстве часто видела писателя: его выносили на кровати во двор и ставили под сливу, где он и лежал, не в силах согнать садящихся на лицо пчёл.

В 1936 году правительство Украины подарило писателю собственный дом в Сочи, а нарком Орджоникидзе — легковую машину. Писателя посетил будущий нобелевский лауреат Андре Жид, и вышел от Островского потрясенный. «Я видел современного Иисуса Христа», — якобы сказал Жид. Парадокс: Сочи даже издали не мелькнул в книгах Островского, будто его и не было. С одной стороны, это понятно: обездвиженный писатель города в общем и не знал. С другой — ну не мог же пряный запах цветущих магнолий не волновать сердца, пускай и из закаленной стали!

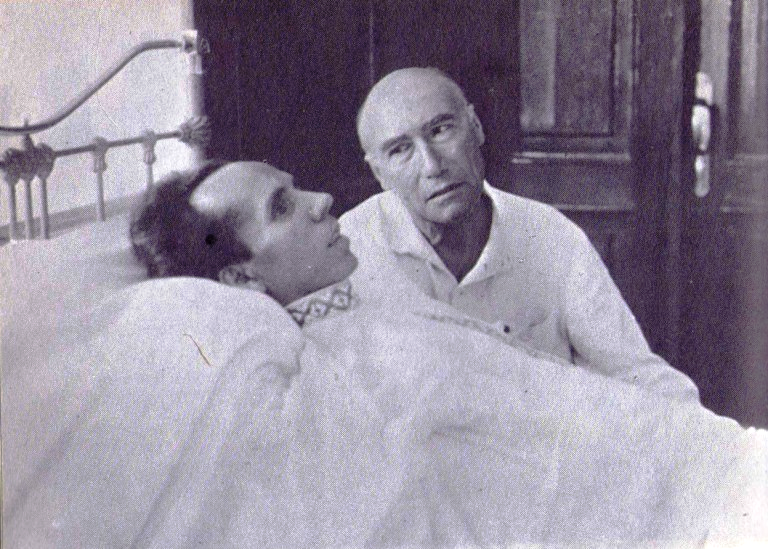

Французский писатель Андре Жид навещает Николая Островского. 8 августа 1936 года

Французский писатель Андре Жид навещает Николая Островского. 8 августа 1936 годаВладимир Маяковский устремился в Сочи в погоне за своей последней пассией — актрисой Полонской. Поэт прибыл на курорт с собственной каучуковой ванной, в море купаться наотрез отказался — «грязь может долипнуть», — устроил скандал в гостинице «Кавказская ривьера». В Сочи ВВМ не написал ни стихов, ни писем, зато несколько раз публично выступил, в том числе в клубе ГПУ и с крыши санатория № 7 — будущего НИИ курортологии и физиотерапии (хотя по всему Гуглу усматривают в неоконченных стихах постэффекты этой поездки: «Ты посмотри, какая в мире тишь!/ Ночь обложила небо звездной данью./ В такие вот часы встаешь и говоришь/ Векам, истории и мирозданью»).

Несколько лет назад мы с друзьями попытались залезть на знаменитую крышу, но были изгнаны усатыми ЧОПовцами. Лаконичные, спроектированные самим Щусевым корпуса института доживают последние дни. Застройщик ждет, когда все окончательно распадется в пыль — и на южный склон Бытхи (в отсутствие скандалистов масштаба Маяковского) можно будет аккуратно пристроить очередную титаническую высоточку.

Что осталось от титанов — поросшие плющом руины. Бестужев-Марлинский в целом оказался прав, но не во всем. По крутизнам в итоге загудел не валдайский колокольчик, а заголосил Григорий Лепс. Ресторанной лирике, посвященной советскому курорту, следует отдать отдельный материал. «Черное море, белый пароход. / А я приехал в Сочи на денежный расход. / Белые брючки, розовая жизнь, / Я знаю эти штучки — карманчик мой, держись!» — пел отец русского шансона Вилли Токарев, задавая вектор сочинской лирике на долгие годы вперед. «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи / Вместе с Олей, дамой-треф», — вторил Токареву Игорь Корнелюк.

Даже Иосиф Бродский, проездом (да еще в самую глухую — январскую — пору) побывавший в Сочи в конце 1960-х, не избежал этой знакомой, пусть и облагороженной горькой иронией, интонации: «Второго января, в глухую ночь, / мой теплоход отшвартовался в Сочи. / Хотелось пить. Я двинул наугад / по переулкам, уходившим прочь / от порта к центру, и в разгаре ночи / набрел на ресторацию „Каскад”. / Шел Новый год. Поддельная хвоя / свисала с пальм. Вдоль столиков кружился / грузинский сброд, поющий „Тбилисо”. / Везде есть жизнь, и тут была своя». Отметим ставшую монолитной рифму «Сочи — ночи» и посмотрим, кто еще искал вдохновения в местных расселинах.

Даже Иосиф Бродский, проездом (да еще в самую глухую — январскую — пору) побывавший в Сочи в конце 1960-х, не избежал этой знакомой, пусть и облагороженной горькой иронией, интонации: «Второго января, в глухую ночь, / мой теплоход отшвартовался в Сочи. / Хотелось пить. Я двинул наугад / по переулкам, уходившим прочь / от порта к центру, и в разгаре ночи / набрел на ресторацию „Каскад”. / Шел Новый год. Поддельная хвоя / свисала с пальм. Вдоль столиков кружился / грузинский сброд, поющий „Тбилисо”. / Везде есть жизнь, и тут была своя». Отметим ставшую монолитной рифму «Сочи — ночи» и посмотрим, кто еще искал вдохновения в местных расселинах.

«Но тут пошли в бурун колеса / Авто. — Мацеста, ванна — Стой. / Я в орденах фурункулеза, / Торжественный сажусь в настой», — так описывал посещение мацестинских ванн акмеист Владимир Нарбут. Пристально всматривался в мерцание таинственных сочинских светлячков Николай Заболоцкий: «Ничтожно и темно их девственное пламя / И неприметен их одушевленный прах». Это вам не шашлычок под коньячок — гений видит большее: «Сливая целый мир в единственном дыханье, / Там из-под ног твоих земной уходит шар, / И уж не их огни твердят о мирозданье, Но отдаленных гроз колеблется пожар».

Собственным голосом Сочи так и не обзавелся. Не нашлось того, кто сформировал бы и воспел местную идентичность, почтил память уничтоженных автохтонов, отдал бы должное советскому прошлому курорта, тому времени, когда строились приходящие ныне в упадок санатории, и не обошел бы вниманием курортный флер субтропического рая: мимолетных встреч, сизого шашлычного тумана над набережной, рубиновой изабеллы в фужерах, романтики драк с официантами в ресторане «Кавказский аул». Нет того, кто перевел бы в торжественный ямб говорок местных таксистов — ушлых разводил, встречающих ошалевших туристов у выхода из аэропорта; нет того, кто упивался бы местными топонимами, похожими на звучание взбешенного ручейка. Собственного Волошина в Сочи так и не появилось. Возможно потому, что еще античные культурно-исторические активы Коктебеля конвертировались в куда более звонкую валюту вдохновения, нежели сероводородные ущелья Северного Кавказа.

«Кто я и что я тут делаю?» — вот основной вопрос, которым должен задаваться каждый сочинец. Я человек труда или тот человек, который от труда отдыхает? Если я работаю, то почему работаю на тех, кто отдыхает? Если отдыхаю, то почему не похож на настоящих отдыхающих? Только начни задумываться об этом — и попадешь в прострацию, длящуюся до конца жизни. Из лабиринта проклятых вопросов выхода, кажется, нет. Кроме дозволенных обществом и тоже никуда не ведущих: стаканчик доброго вина на завтрак; полдень с удочкой на волнорезе; вечер, когда в ослепших за день глазах вспыхивают бледные огоньки светлячков. Куда в этом случае нести свой экзистенциальный ужин, какие слова кричать над Агурским ущельем?

Речь сочинца дика и своеобразна: с одной стороны подпирает Кубань-матушка, с другой — дают жару диаспоры. Гибрид получается настолько характерный и узнаваемый, что спутать этот выговор ни с чем невозможно: с одной стороны — апрес ахперес, с другой — смешная южнорусская балакачка с ее кущерями и кабыздохами. Манера разговора у местных и предельно расслабленная, и максимально агрессивная одновременно: переключение между регистрами происходит настолько быстро, что не всегда успеваешь сориентироваться. Собственно, если вы забыли, как говорят в быту классические сочинцы, включите с любого места ютуб-сериал «Непосредственно Каха» — вспомните моментально, ручаюсь.

Сочи. Башня на горе «Ахун». 1960 год

Сочи. Башня на горе «Ахун». 1960 годПод окном квартиры моих родителей торчит бетонный пенек, увенчанный крышкой коллектора. Днем на ней греются кошки, вечером — расставляют пивные бутылки возвращающиеся с рыбалки мужички, а ночью — курит неположенное местная молодежь. Их голоса я слышу так же отчетливо, как если бы они разговаривали непосредственно в комнате. В какой-то момент я понял, что не могу по голосу идентифицировать говорящих. Понятно, что это молодые люди, но вот, кто они и откуда приехали, бог знает. Тягучая и не скажу, что приятная интонация, может принадлежать и грекам, и армянам, и переселенцам из Белореченска или Армавира. Южное солнце сплавило всех, кто остался тут, в единый фенотип, который пока не изучен, не вытащен на общее обозрение из этой слепящей тьмы или, если угодно, лучезарного сумрака.

Вот в чем отгадка, понимаю я: все местные жители Сочи — это пришлые люди. Они и живут-то здесь не как у себя дома: строят из гаражей отвратительные дворцы, городят заборы где только можно и нельзя, безжалостно рушат то, что досталось в подарок. Если Сочи — город, где все приезжие, то трудно фантазировать о том, чтобы у них вдруг возник свой собственный, объединяющий, один на всех литературный голос.

«Я художник не местный: попишу и уеду!» — эту присказку положено говорить, помахивая невидимым ножиком перед лицом собеседника. Почему никто до сих пор не решился торгануть местной идентичностью, вывести условного «южного Родионова» — непонятно, материал ведь богатейший! Одесский говор вошел в большую литературу, а сочинский все еще ждет своего часа. Пока еще сочинская идентичность носит смазанный, как тень магнолии на стене, какой-то не слишком уверенный — в отличие от балакачки — характер.

Но хочется верить, что яйцо василиска когда-нибудь лопнет, и оттуда выползет густо смердящий шашлычным маринадом и вечерним одеколоном автор, который сможет собрать фрагменты колорита в единое целое, дать голос безъязыким пляжам, диким кабакам и прекрасным ущельям, на дне которых, словно сигналы морзянки, вспыхивают и угасают желтые огни светлячков.