«Я хочу переиздать все номера журнала „ЛЕФ“ как черномагический гримуар»

Интервью с Максимом Сурковым, главным редактором издательства книжного магазина «Циолковский»

— В прошлом году вы выпустили целый ряд примечательных книг, но, пожалуй, больше всего меня заинтересовало новое издание «Мифомании» Евгения Головина. Хочу начать наш разговор с небольшой цитаты из этой книги: «Аналогично следует сказать о неприязни, антипатии и даже аверсиях по отношению к очень многим вещам, зачастую совершенно необъяснимых. Однажды прохожий швырнул комком грязи в лицо красивой женщины, не обернулся и вообще никак не среагировал на ее возмущенное поведение; в другой раз пожилой мужчина одышливо гнался за пуделем, что резвился на морском берегу. Он гнался, насколько позволяла ему комплекция, гнался отнюдь не из желания позабавиться, а просто и откровенно убить». Довольно любопытная постановка вопроса об антипатии, на мой взгляд. Доводилось ли тебе испытывать подобные чувства в отношении пуделя?

— Нет.

— Должен признаться, мне довольно сложно понять, что именно хотел сообщить нам Евгений Всеволодович в процитированном фрагменте, да и во всех остальных тоже. Подозреваю, что я такой не один: например, многих по-прежнему волнует вопрос о том, правда ли рассказанное Головиным в знаменитой беседе 2004 года о колдуньях, русалках, кикиморах и т. д. или неправда.

— Что касается понимания текстов Головина — Александр Гельевич Дугин сказал как-то, что их и не нужно понимать. Они по-другому устроены, иначе воспринимаются и понимания в обычном смысле слова не требуют. А насчет вышеупомянутой беседы — я хочу организовать экспедицию в описанные Головиным места и попытаться найти ту самую деревню и, если повезет, тот самый дом. Это, судя по всему, Кирилловский район Вологодской области — думаю, что в радиусе 20 км от Кириллова. Вот там нужно методично искать, и возможно, что «перед нами, как злая прихоть, взорвется знаний трухлявый гриб», и часть великой потаенной России откроется для нас, причем спустя десятилетия, ведь описанные Головиным встречи с ведьмами, кикиморами, и прочей такого рода публикой происходили в 1950-х годах.

— Мне кажется, там стоило бы организовать заповедник и открыть НИИЧАВО им. Е. В. Головина. Но вернемся к издательству «Циолковский: в последнее время ваша издательская политика отличается последовательностью, но в прежние годы у вас то и дело соседствовали Троцкий с Эволой — несколько странное сочетание, на мой взгляд. Можешь ли ты как-то описать вашу издательскую концепцию?

— Попробую объяснить. В детстве я читал журнал «Ровесник», и мне запомнилось там одно интервью с Оззи Осборном. Алкоголический Оззи году в конце 1980-х сказал нам, советским школьникам, что-то вроде: «Ребята, та музыка, которую вы слушали подростками, будет сопровождать вас всю жизнь». Мне показалось, что он несколько преувеличивает, но фраза запомнилась. Я веду вот к чему: в свое время я входил в редсовет газеты «Лимонка», и там в одном из первых номеров был такой манифест — пишите что угодно, лишь бы было угарно и весело. Недурная идея, и мы ей по-прежнему верны. Издавать можно все что угодно, лишь бы было интересно, и никакого хаоса не будет — со временем все выстроится в одну линию. В этом смысле Троцкий Эволе совершенно не противоречит, более того, они и действовали в одни и те же годы. Хочу, кстати, Троцкого переиздать, что-то я заскучал без него.

— Он был востребован?

— Самая популярная наша книга — первый тираж продали за несколько дней.

— Благодаря красивой обложке?

— Благодаря красивой обложке?

— Дело скорее в сочетании обложки и текста. Лев Троцкий, «Туда и обратно» — на «Хоббита» похоже. Смотри, как он здорово на оленях едет. К тому же книжка эта давно не переиздавалась и вообще довольно занятная. Думаю, можно будет продолжить в том же духе и еще что-нибудь такое выпустить.

— Мне один приятель предлагал издать один из программных текстов Троцкого с актуальным научным аппаратом — с предисловием, подробным комментарием и т. д.

— Хорошее дело, очень нужное современному читателю. Мне кажется, сегодня уже необходимо объяснять вообще все, что у таких авторов написано.

— Я одно время носился с идеей издать таким образом «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» Карла Маркса — это ведь не только классика политической мысли, но и нерядовой текст с литературной точки зрения. Однако без специального образования понять, о чем там идет речь, совершенно невозможно: нужно заново весь контекст объяснять, комментировать каждую мелочь. Желающих взяться за это дело не нашлось, да я и не знаю толком, где искать специалиста, которому было бы интересно такое.

А по поводу «Лимонки» и издательской концепции я вот что подумал. Ты говоришь, главное — чтобы было весело, но ведь многие веселые вещи вряд ли могли попасть в нашу любимую газету. Например, пересматривал вчера небольшое видео с фрагментом выступления Фазиля Искандера: он там рассказывает, как приехал в Москву поступать в институт, это очень смешно. Интонации гениальные, текст гениальный, но вряд ли бы кто-то загорелся идеей опубликовать его в «Лимонке».

— В «Лимонке» было всего лишь четыре полосы, очень компактная газетка, много не напечатаешь. К тому же у нас была определенная репутация — далеко не каждый хотел и осмеливался посылать туда материалы. Либеральное сообщество всегда относилось к газете очень настороженно: дескать, дай им волю — и все кончится ГУЛАГом.

— Хорошо, давай тогда дальше обсудим вашу недавнюю новинку, книгу Джона Фэи.

— Это двенадцать рассказов известного американского гитариста, я давно интересуюсь его творчеством. Очень любопытная личность, я о нем узнал из все той же газеты «Лимонка», Георгий Осипов, переводчик и выдающийся исследователь культуры XX века, написал туда статью о Фэи с названием «Ночной поезд в Валгаллу» в 1996 году (и он же гениально перевел и прокомментировал книгу Фэи, которая вышла только что). Никто ничего толком не понял, и я в том числе, интернета тогда еще не было — но я запомнил это имя и позднее познакомился с творчеством Фэи поподробнее.

В 2014 году я наткнулся в интернете на четырехтомник (он вышел в Пскове, нигде не найти его, кроме интернета) Валерия Писигина, исследователя американской народной музыки XX века. Там много любопытного, и среди прочего есть статья про Джона Фэи: он был известен в 1960–1980-е годы, а потом в силу личных обстоятельств выпал из среды и бедствовал на склоне лет, пока его заново не открыли, уже перед смертью. Жил в последние годы Фэи печально и бедно, да и умер так же — его хоронили чуть ли не в шортах и кроссовках. Потом я далее интересовался его биографией и узнал, что Фэи, будучи уже довольно больным человеком в конце жизни, написал две книги. Точнее, он делал какие-то заметки, но не относился к ним серьезно, выбрасывал в корзину для бумаг, а когда его друзья и поклонники предложили эти заметки издать, он просто отдал им кучку мятых бумажек. Мне стало любопытно, что же такое Фэи писал, и я решил издать его, поскольку другой возможности прочесть его произведения у меня нет — я не владею языками.

— На что похожи его тексты?

— На что похожи его тексты?

— Ни на что. Я подозревал, что Фэи — интересный автор, но не ожидал, что до такой степени. У него очень своеобразный слог, тонкий черный юмор и своя вселенная, где он прожил всю жизнь, своя психоделия. Не совсем понятно, о чем именно там идет речь: это не то записанный сон, не то художественная проза, не то подрывной гностический манускрипт, не то мемуары — очень необычно. Музыканты обычно простые люди, они могут что-то гениальное исполнять, но двух слов чаще всего не свяжут или будут нести ахинею. Музыка проходит через них, но их самих не затрагивает. Наш случай совершенно другой. Начнем с того, что у Фэи было философское образование, он прекрасно разбирался в довольно серьезных вопросах. С его поразительными придумками соседствует Хайдеггер, неочевидные цитаты, зашифрованные послания. Например, Фэи упоминает, что ему в свое время предложили стипендию за студенческую работу о Ясперсе или Хайдеггере. Весьма вероятно, что он кое-что выдумал — он был из поколения выдумщиков.

В текстах Фэи открывается весьма неожиданная Америка, которую мы плохо себе представляем — не Америка больших городов, Нью-Йорка, небоскребов, а потаенная Америка. Местами по настроению это напоминает первый сезон популярного сериала «Настоящий детектив», где двое полицейских расследуют мрачное ритуальное убийство. Оказывается, за несколько десятилетий до этого Джон Фэи в том же районе искал и находил никому не нужных и всеми позабытых тогда исполнителей черного блюза, которые доживали свои дни — кто на помойке, кто в больнице. Он находил их и давал им вторую жизнь. Фэи описывает, как ездил на машине и везде наводил справки об интересующих его лицах, а атмосфера становилась все более тревожной: местная полиция начала нервничать — белые ребята разъезжают по нашей глухомани и ищут зачем-то каких-то негров.

— То есть это от первого лица повествование?

— Да, автобиографические рассказы. Там есть смешной рассказ о том, как он должен был написать саундтрек к фильму «Забриски Поинт» — Антониони его очень уважал. Вообще Антониони в музыке не очень понимал, но Джон Фэи в тот момент был очень популярен, поэтому режиссер на него обратил внимание и зазвал работать к себе в Рим. Фэи саундтрек написал, его можно послушать, и Антониони он понравился, но потом вышла вот какая история: режиссер придерживался прокоммунистических взглядов и начал в какой-то момент наезжать на Америку, клеймить ее за империализм, а Фэи сообщил в ответ, что он вообще-то американский патриот и ему не очень приятно такое слышать. В результате они подрались, после чего Антониони выбросил практически весь записанный музыкантом материал — в фильме осталось всего минуты две, но тем не менее они там есть. Очень смешной рассказ. Ну и помножим все вышесказанное на перевод Георгия Осипова — надеюсь, понятно, что книга вышла нерядовая.

— В Америке таких чудаков хватает: смотрел недавно фильм про мужика, который годами скупал кукол барби, заваливал ими свой огромный дом, делал с ними тысячи фотографий в разных позах и платьях и писал о куклах безумные тексты. Вроде бы совсем другой контекст, другая культура, но в них ощущается интуитивно нечто очень нам близкое.

— Мне кажется, можно найти точки пересечения. Например, большие пространства, на которых разворачивается все действие в книге «До чего же довел меня блюграсс»: там в разных складках местности спокойно уживаются невероятные психи, монстры, какие-то странные существа, которых можно запросто встретить. Судя по некоторым рассказам Джона Фэи и характеру его воображения, он был настоящий мамлеевский типаж.

— К вопросу о Мамлееве, чудаках и воображении: не кажется ли тебе, что наша эпоха не способствует появлению таких людей — с буйной и заразительной фантазией, которая мощно воздействует на ближних и дальних? Такое ощущение, что они появляются на свет все реже и реже.

— Думаю, советская эпоха сыграла в этом деле негативную роль. Есть известная книжка конца XIX века — «Замечательные чудаки и оригиналы», и особенно много таких чудаков было всегда в Москве. Но когда с ними начинают нехорошо обращаться, пытаться их причесать, трудоустроить, чтобы они не были безработными, тогда начинаются искажения, которые, как в случае Южинского кружка, порождают подчас воспаленную атмосферу. Но на самом деле все это глубоко русские люди, и они, уверен, будут появляться и дальше.

— Звучит убедительно, однако городской чудак и обладатель заразительного воображения, сверхвоображения — не совсем одно и то же: последние входят в социально-культурную жизнь и становятся важными фигурами в ней.

— Для этого требуется определенное стечение обстоятельств. Должны совпасть несколько ключевых условий, чтобы такой человек расцвел на полную. Например, я в последнее время часто пересматриваю старые видео с Курехиным, их много сохранилось. Так вот, Курехин же с 1980-х годов был влиятельной фигурой, но по-настоящему расцвел только в 1990-е, стал активно концертировать, везде выступать, раздавать интервью, со всеми окончательно познакомился и так далее. Видимо, совпали некие условия — хотя не исключено, что он просто дошел до определенной внутренней зрелости. По его ранним интервью, 1990 года, хорошо видно, что это еще не до конца отточенная шиза, в нем тогда еще было много студенчества, капустничества. Но вот какие именно обстоятельства должны сойтись, я судить не берусь.

— На мой взгляд, курехинская шиза даже в наиболее ярких своих проявлениях была все же крайне легковесной. Очень хорошо это видно, скажем, на примере его беседы с Д. А. Приговым в передаче «Ваша любимая собака»: когда Курехин дает определение слову «дискурс», он просто развозит веселый бредор, а у Пригова бредор выходит не менее смешным, но при этом определение дискурсу он дает вполне рабочее.

— Думаю, проблема в том, что мы погрузились в сумеречную зону, в которой все легкое и возвышенное становится ругательством, хотя это, вообще говоря, превосходная степень. В нашем липучем пасмурном мире легкое кажется чем-то возмутительным. Но это же прекрасно на самом деле, просто Курехин был человеком, сделанным из несколько иного вещества, поэтому нам и кажется, что он как-то слишком легковесно относился к тому и к этому.

— Мне кажется, способность разносить сверхвоображение и разжигать его в других, важнее легкости. Есть ли у Курехина самостоятельные последователи? Не уверен, но у тех же Мамлеева с Головиным наверняка есть и будут. Впрочем, «последователи» тут не совсем подходящее слово, речь скорее просто о тех, кто сумел почерпнуть что-то полезное из их темного источника.

— Вообще изучение воображения представляется мне очень важной задачей, мы ведь до сих пор плоховато понимаем, что это такое. Хотя, возможно, именно воображение — лучший помощник тех, кто вынужден жить в мире пандемии и прочих невзгод и отбиваться от него. Но непонятно, как его исследовать: с деконструкцией к воображению лезть смысла нет, так оно работать не будет. Поэтому остается только искать какие-то странные тексты, читать их, переводить, пытаться что-то из них складывать. Это занятие натуральной магией, без использования сколько-нибудь точных инструментов, методом тыка.

— Думаю, есть как минимум одно полностью скомпрометированное направление в осмыслении и инструментализации воображения — все, что связано с наследием 1968 года. Вся эта авангардистская тенденция, утопическое воображение, «будьте реалистами — требуйте невозможного». С этой заезженной пластинкой уже давно пора навсегда распрощаться.

— Само предложение требовать невозможного напоминает мне что-то из области защиты прав потребителей: «требуйте долива после отстоя пены», «требуйте выдачи кассового чека».

— Да, и еще похоже на раздельный сбор мусора при отсутствии нормальной мусоропереработки. Впрочем, все эти наши инвективы не отменяют того факта, что сами мы ходим вокруг да около интересующего нас предмета, не особо понимая, как его описать, что он такое и как работает, но пытаемся с ним взаимодействовать и использовать его в своих целях.

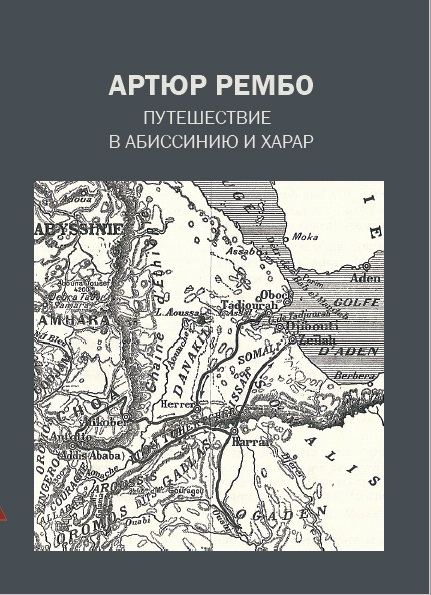

— Собственно поэтому у нашего издательства и нет концепции в обычном понимании: мы пытаемся работать с тем, у чего нет названия, с тем, на что натыкаешься по воле случая. Вот, например, как родилась одна из книжек «Циолковского»: я ехал в метро на работу, читал фейсбук, перешел по ссылке какого-то совершенно неинтересного мне человека и стал читать статью годичной давности про цензуру в Google, хотя эта тема меня не особо занимает. Из статьи я узнал, что интернациональная группа гугловских мерзавцев грохнула располагавшийся на их платформе блог какого-то независимого американского издателя, который четырнадцать лет в него писал. Там же я прочитал, что именно этот издатель первым выпустил на английском книгу Артюра Рембо «Путешествие в Абиссинию и Харар».

— Собственно поэтому у нашего издательства и нет концепции в обычном понимании: мы пытаемся работать с тем, у чего нет названия, с тем, на что натыкаешься по воле случая. Вот, например, как родилась одна из книжек «Циолковского»: я ехал в метро на работу, читал фейсбук, перешел по ссылке какого-то совершенно неинтересного мне человека и стал читать статью годичной давности про цензуру в Google, хотя эта тема меня не особо занимает. Из статьи я узнал, что интернациональная группа гугловских мерзавцев грохнула располагавшийся на их платформе блог какого-то независимого американского издателя, который четырнадцать лет в него писал. Там же я прочитал, что именно этот издатель первым выпустил на английском книгу Артюра Рембо «Путешествие в Абиссинию и Харар».

По сути, эту ненужную старую статью я прочел только для того, чтобы узнать о существовании прежде неизвестной мне книги великого французского поэта. К тому моменту, когда я добрался до работы, я уже нашел текст этой книги и переводчика для нее, а через несколько месяцев она уже вышла на русском. В общем, это может и не особо концептуальный подход, зато вполне результативный.

Кстати, наша условно «африканская» серия продолжается: одновременно с Фэи вышла поздняя книга Ф. Т. Маринетти «Очарование Египта». В ней Верховный Башкан футуризма возвращается в Александрию своего детства, путешествует по модернизирующемуся Египту, встречается с королем Фуадом и вступает в любовную интрижку с легкодоступной арабской женщиной — милая, легкая книга с фотографиями старого Египта.

— Мы с Эдуардом недавно пришли к выводу, что ко многим книгам следует относиться как к домашним питомцам, поскольку они тоже нуждаются в уходе и воспитании.

— Мы с Эдуардом недавно пришли к выводу, что ко многим книгам следует относиться как к домашним питомцам, поскольку они тоже нуждаются в уходе и воспитании.

— А еще книги могут занимать столь же исключительное положение, что и домашние питомцы. Привилегии этих самых любимцев нередко кажутся избыточными: какой-то меховой мешочек, который весит четыре килограмма и не умеет говорить, претендует при этом на такое количество внимания и заботы, которое непропорционально его месту в мире, и получает его.

— Приходится с этим как-то мириться. Странно, что люди так мало размышляют на эту и другие столь же важные темы. Такое чувство, будто развитие нашей культуры выходит на какой-то новый виток бухгалтерского опрощения.

— Корни этой проблемы могут быть весьма глубокими. Помню, в 1990-х годах я рецензировал для «Лимонки» одну подвернувшуюся мне книжку (сейчас такого материала навалом, а тогда это было свежо), «Немцы о русских», — подборку воспоминаний немецких солдат. Там много было разных мемуаров, местами полуфейковых, местами трагических. Мое внимание привлекло написанное одним образованным немецким офицером, который утверждал, что русские, как и американцы, заворожены цифрами, цифры очень много для них значат, в то время как немцы смотрят сквозь цифры и видят за ними нечто совершенно другое. Так вот, цифры действительно играют в нашей жизни важнейшую роль, сегодня это вполне очевидно. Когда я в очередной раз слышу, что книжный рынок просел, скажем, на 22%, я думаю, а что это значит по существу? Скорее всего, ничего — это просто какая-то негативно окрашенная информация. Мы попали в такую ситуацию, когда сперва слова перестали что-либо обозначать, а теперь и цифры тоже. Любые интеллектуальные проекты, основанные на цифрах или статистических данных, со стороны выглядят именно так — как бухгалтерское опрощение.

— Мне кажется, по-настоящему интересные книгоиздательские проекты невозможны без глубокого читательского опыта в детстве. Тебе наверняка знакомо это детское погружение в книги — вплоть до неразличимости книжного мира и мира реального?

— Конечно. Я даже какие-то мостики из детства перекидывал, издавал кое-что из тех времен. В частности, мне лет в тринадцать очень нравилась книга Джона Стейнбека «Консервный ряд» — роман про Калифорнию, там действуют какие-то протобитники-полубомжи, очень милая атмосфера, катарсическая развязка. В конце книги был перевод неких стихов с санскрита, которые всегда меня завораживали.

У меня периодически случается бессонница, и несколько лет назад в одну из таких ночей я решил перечитать Стейнбека, снова наткнулся на эти строки и решил разобраться, что же это все-таки такое. Мы выяснили, что это за поэт, нашли переводчика, нашли ныне здравствующую исследовательницу его творчества в Израиле, списались с ней и т. д. В результате получилась небольшая книжечка индийского поэта Бильханы, которая родилась из детского чтения взрослой книги.

— По моим ощущениям, тесное взаимодействие с книгами в детстве вообще многое определяет в нашей жизни.

— По моим ощущениям, тесное взаимодействие с книгами в детстве вообще многое определяет в нашей жизни.

— У меня есть история, подтверждающая этот тезис. Однажды классе в шестом я ударил одноклассницу по голове книгой Чарльза Дарвина «Путешествие вокруг света на корабле „Бигль”». Это был большой красивый том 1950-х годов с хорошей плотной бумагой. Она меня чем-то разозлила, и я дал ей по голове так сильно, что раздался хруст, я было подумал даже, что дело плохо, но все обошлось — хотя меня, конечно, отругали и осудили. Спустя несколько десятилетий я случайно встретил ее на улице: преуспевающая молодая дама, свой бизнес, отлично выглядит. И тогда я задумался: не случилось ли в ее жизни после того удара Дарвиным по голове некоего важного поворота? Проверить это, конечно, нельзя, но мне кажется, что такая гипотеза имеет право на существование.

— Безусловно. Тут, кстати, снова приходит на ум аналогия между книгами и домашними животными: контакты с ними ведь тоже бывают самыми разнообразными. Например, если тебя ночью неудачно облает какая-нибудь жуткая собака, вся жизнь может бесповоротно измениться.

— Моя жизнь как-то раз именно так и изменилась. Году в 1992-м я был приглашен на день рождения к девушке, с которой хотел завести отношения. Я думал о том, какой бы приобрести подарок, чтобы произвести на нее впечатление. В таких раздумьях я шел на пляж купаться и наткнулся вдруг в одном малопосещаемом месте на киоск «Союзпечати» (он там вообще не нужен был, кстати, и через несколько дней исчез). В этом киоске я купил книгу Эдуарда Лимонова «Это я — Эдичка», выпущенную издательством «Глагол», самое первое русское издание 1990 года, и пошел на пляж читать. Я слышал по телевизору краем уха, что это модный писатель. Так вот, я прочел ее на пляже и просто обалдел. Я лежал на животе, читал ее, и моя спина сильно обгорела.

— Знакомая ситуация — помню, как зашел после школы в библиотеку, наткнулся там на «Эдичку» (издание было не глаголовское, года 1996-го), и эта книга сразу все изменила. Неудивительно, что наш разговор так или иначе все время возвращается к Лимонову и «Лимонке».

— На самом деле спустя годы я на многое из того, что связано с «Лимонкой», смотрю иначе, конечно. Мне сейчас 45 лет, и многие вещи, о которых я тогда думал, установки, которых придерживался, кажутся мне теперь смешными. Я понимаю сейчас, например, что молодым людям не надо отдавать всю власть, потому что скорее всего ничего хорошего из этого не выйдет. Многие вещи осознаются далеко не сразу — есть даже подозрение, что в 60 лет я сорокапятилетний буду казаться себе незрелым человеком.

— А не тянет по достижении какого-то возраста вернуться к давно заброшенным вещам, которые на раннем этапе захватывали?

— Я гоню от себя любую тягу к ностальгии. Мне претит обращение и к прошлому, и к будущему — важен только настоящий момент.

— Под конец нашей беседы предлагаю поделиться сокровенным: какую книгу ты бы издал, если бы твои возможности были безграничными?

— Я уже несколько лет обдумываю вот какую идею: хочу под одной обложкой переиздать все номера журнала «ЛЕФ» с комментариями разбирающегося в магической теории и практике специалиста, рассмотреть все опубликованные там тексты с точки зрения черной магии, прочитать «ЛЕФ» как гримуар. Но нужен человек с серьезной подготовкой, который сможет взглянуть на этот журнал под непривычным углом, ведь все и так знают, что это была крайне левая издательская инициатива, авангардная, краткосрочная и т. п. При внимательном чтении номеров «ЛЕФа» одного за другим они производят очень своеобразное впечатление. Если двинуться в таком парадоксальном направлении и сделать вместо привычного академизма ставку на поэтическую шизофрению, возможно, в итоге получится нечто нетривиальное.

— Несколько сложная в исполнении, но крайне любопытная идея, по-моему. Ничего подобного на моей памяти никто не делал.

— Конечно. Вообще мы видим все время повторение одного шаблона: предисловие, текст, сноски, приложение, аннотация... А еще ведь есть коды эти *** [нехорошие. — Прим. ред.], которые я мечтаю истребить, не говоря уже о новомодном дизайне, чисто формальном и лишенном всякой логики, — хочется отползти от всего этого. А самое главное в нашем деле, как мне кажется, — держаться подальше от мира цифр и никогда не использовать в речи слово «отрасль». Чем меньше будет в нашей жизни цифр, тем лучше.