Взлет и падение русского Гомера: почему мы не читаем Хераскова

Алексей Любжин — о печальной литературной судьбе одного из крупнейших русских поэтов

Литературная репутация Михаила Хераскова (1733—1807) сложилась беспрецедентным образом: когда он скончался, у читающей публики не было никаких сомнений в том, что ушел один из лучших русских поэтов, но спустя два с небольшим десятилетия за ним закрепилась слава никчемного графомана, и с тех пор его творчеством почти никто, кроме специалистов и редких ценителей, не интересовался. О том, почему так получилось, а также о малозаметных сегодня достоинствах эпической поэмы Хераскова «Россиада» по просьбе «Горького» рассказывает Алексей Любжин, в 2003 году подготовивший первое за сто с лишним лет

1. Время и вечность

Катастрофа, которую пережила слава Михаила Матвеевича Хераскова, не знает себе равных в русской литературе. Если после его смерти (1807 г.) и лет пять после нее он был в глазах публики одним из лучших русских поэтов, то году примерно в 1830-м тот, кто не считал его бездарным графоманом, рисковал прослыть опасным вольнодумцем; не помню ни одного человека, кто решился бы на это.

Херасков предчувствовал такой поворот. В беседе с Сергеем Николаевичем Глинкой престарелый поэт, уже стоящий одной ногой в могиле, сказал ему, что верит в бессмертие души, но в поэтическое бессмертие не верит. Он запечатлел свои мысли о взаимоотношении временного и вечного в таких стихах:

Которое всегда парило,

Не отдыхая вдаль текло,

Здесь время крылья отложило

И в недрах вечности легло.

Как в море возвращенны реки,

Исчезли в ней летящи веки,

Или как в воздухе слова;

Вкушают души жизни росу,

И смерть, свою отвергнув косу,

Лежит сама во тьме мертва.

Обычно причину гибели славы поэта объясняют тем, что в 1815 году появились две недоброжелательные к нему статьи — одну из них написал крупнейший русский критик первой четверти XIX века А. Ф. Мерзляков, другую — недоучившийся студент П. М. Строев, который позднее окажет громадные услуги русскому архивному делу. Однако же это объяснение не выдерживает критики. Мерзляков нападал не только на Хераскова, но и на Жуковского с Пушкиным; они если и заметили эти поползновения, никак от них не пострадали. Он даже и о собственной репутации не позаботился: кроме «Среди долины ровныя», от него ничего не осталось в памяти сколько-нибудь широкой публики. Серьезно принять тезис о том, что недоучившийся студент способен индивидуальным усилием сковырнуть устоявшуюся поэтическую славу, и того сложнее. В истории русской литературы памятен эпизод, когда авторитетнейший, в том числе и среди молодежи, журналист (Н. А. Полевой) во всеоружии опыта, славы и ненависти пошел походом против молодого писателя (Н. В. Гоголя). Он замышлял решительную битву, которая должна была покончить с репутацией, — так и произошло, и понятно, с чьей репутацией покончила его статья.

На сочувствие публики критик может рассчитывать тогда, когда возвращает ей — в усовершенствованном виде, как средний читатель никогда сформулировать не может, — ее собственное интеллектуальное достояние. Молодое поколение (родившееся в последнее десятилетие XVIII в. и позднее) утратило орган, которым оно могло бы ощущать красоту традиционной эпической поэзии. От этого пострадал не только Херасков — незаслуженным нападкам подверглись и более славные, чем он, Вергилий и Вольтер.

Любя Поэзию прелестну,

Мы нектар почерпали в ней,

И сильну власть ее, чудесну

Мы познавали на людей.

Не раз читая Россияду,

Позабывали пищу, сон…

«Не сам ли нашу Илиаду

Писал бог песней — Аполлон?»

Из его свидетельства видно, что на это поколение поэзия оказывала такое же физиологическое воздействие, как и на все другие. Если есть орган, способный чувствовать поэзию. Однако это было поколение неудачников, сметенное гениями бури и натиска, рожденными в последнее десятилетие XVIII и первое XIX века. Шаликов (1768—1852) был одной из любимых мишеней для сатирических стрел пушкинского круга.

2. В чем обвиняли Хераскова

Статьи, которым приписывается катастрофа Хераскова, небезынтересны — особенно строевская. Его претензии, сколь они ни вздорны сами по себе, показывают, в чем именно изменились вкусы (насколько эти перемены поддаются рациональным формулировкам). Строеву не нравится, в частности, что событие, описанное в «Россиаде» — взятие Казани войсками Ивана Грозного, — не имеет того значения, которое ему приписывает Херасков. Современный читатель пожал бы плечами: ну и что, разве автор не вправе выбирать тот сюжет, который ему кажется подходящим? В свое время Торквато Тассо в «Рассуждениях о героической поэме» высказал такую мысль: не стоит изображать ни слишком близкие события (здесь негде развернуться фантазии автора, поскольку читатель почувствует любое отступление от знакомого ему хода вещей), ни слишком отдаленные (здесь, наоборот, для фантазии поприще свободно, но читателю не за что ухватиться). Эпическое движение Хераскова осуществляется в обратном хронологическом порядке: сначала современная история (относительно небольшая поэма «Чесмесский бой» по свежим следам громкой морской победы), затем — относительно недавняя история («Россияда», XVI век) и, наконец, баснословная древность («Владимир возрожденный»). Лучше всего теории Тассо соответствует именно «Россияда».

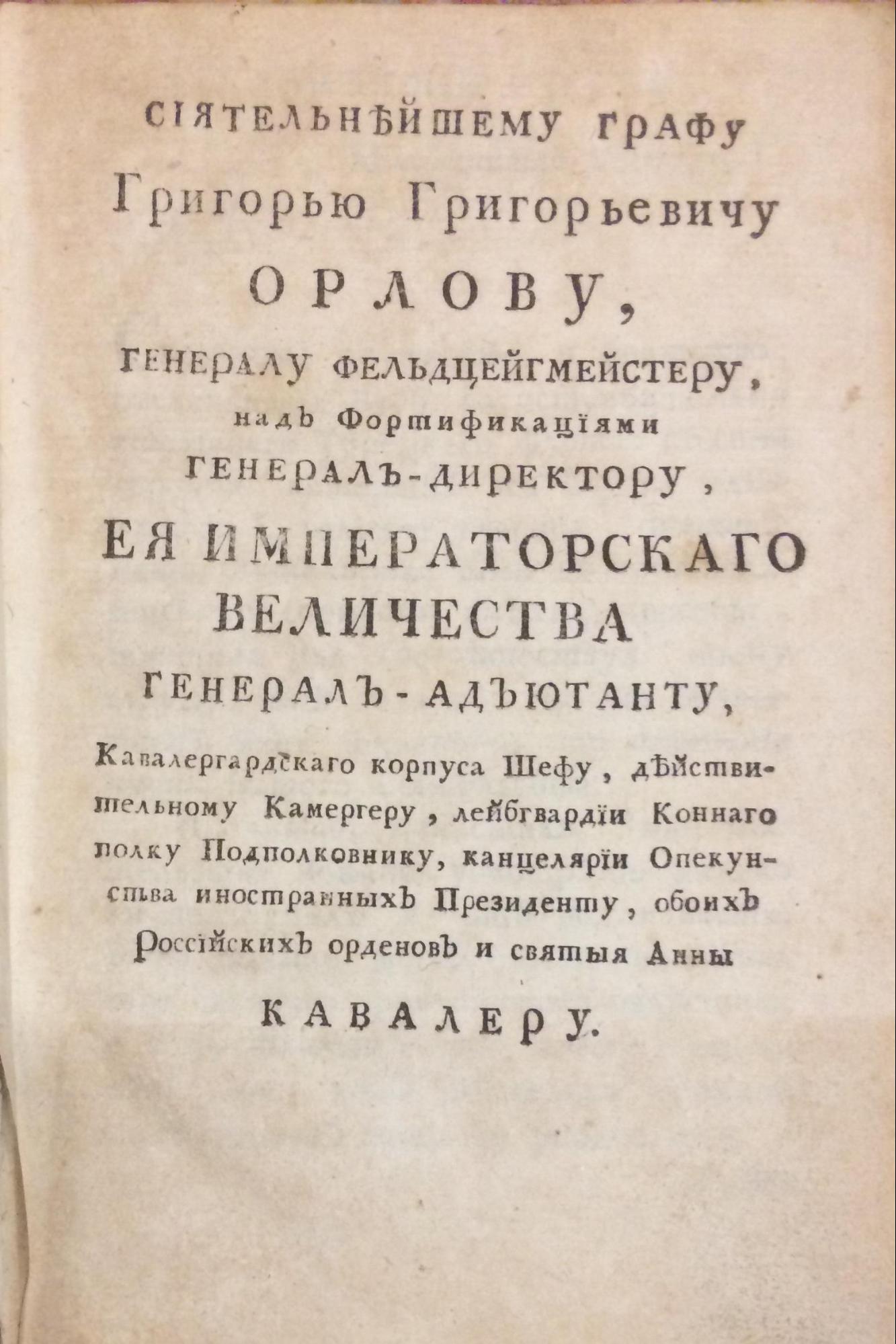

Посвящение «Чесмесского боя»

Посвящение «Чесмесского боя»Еще одна из претензий — нарушение исторической достоверности: ислам запрещает изображения людей, а в Казани они у Хераскова присутствуют. Здесь уже мы имеем дело с требованием достоверности и местного колорита — это знак новой эпохи, прежде такие вещи никого не заботили. Строев не желает судить Хераскова по тем законам, которым подчинялся тот, и навязывает ему свои, наивно полагая, что они естественные и вечные. Одним из требований эпохи стала оригинальность — на самом деле самое неоригинальное изо всех.

3. Узнаваемость эпопеи

Что же представлял собой тот жанр, в котором работал Херасков? Эпос (эпопея, героическая поэма) обладает и определенным космологическим масштабом: в дело вовлечены земля, море и небо, в нем наряду с человеческими действуют божественные силы. Некоторые детали, восходящие скорее даже к «Одиссее», чем к «Илиаде», обязательно должны присутствовать. Помимо рыцарских поединков, это и морская буря. Камоэнсу было легко — его поэма о португальских мореплавателях с бурей сочетается совершенно естественно. Тассо, описывавшему первый крестовый поход, приходится изворачиваться и придумывать морскую миссию для некоторых христианских рыцарей, чтоб дать им возможность попасть в бурю. Вольтеру, который занимался гражданской войной во Франции, войной вполне сухопутной, тоже пришлось непросто. Он рабски копирует вергилиевское начало: буря приносит флот Энея к берегам Африки, и троянец рассказывает карфагенской царице Дидоне о самом страшном в своей жизни — о взятии греками Трои. У Вольтера Генрих Наваррский отправляется к королеве Елизавете просить помощи, попадает в бурю и, добравшись до английской государыни, рассказывает ей о самом страшном в своей жизни — о Варфоломеевской ночи. Примерно так же поступил и Ломоносов, написавший только две книги «Петра Великого»: Петр попадает в бурю на Белом море. Цариц там нет, и приходится удовлетвориться игуменом Соловецкого монастыря, которому молодой царь рассказывает о самом страшном в своей жизни — о стрелецком бунте.

Война, которую описывает Херасков, сухопутная; морская буря была бы уж очень сильной натяжкой. Однако возможна буря на Волге. Описание Хераскова текстуально ближе всего к «Метаморфозам» Овидия, где волны тоже сравниваются с вражескими воинами, вступающими на стены крепости-корабля (отметим, что здесь и далее мы цитируем третье издание 1796 года):

Казался каждый вал чудовищем шумящим,

Пловущих поглотить с ладьями вдруг хотящим;

Ревущие валы подняв верхи свои,

Возносят к облакам великие ладьи,

И вдруг рассыпавшись во рвы их низвергают,

Где кажется они геенны досягают;

На крыльях вихрь летит им встречу по воде:

Что делать в таковой Россиянам беде?..

Уже свирепствуя сердитая река,

Отторгла у судов кормила и бока;

И будто воины втеснившися в проломы,

По улицам текут, и сокрушают домы:

Так бурная вода в ущелины течет,

И Волга разъярясь, на дно суда влечет.

4. Старт

Однако буря — элемент скорее декоративный, хотя крупный мастер Херасков и сумел придать ей важное структурное значение: умение эпического поэта заключается в том, чтобы заставить читателя, который, в отличие от случая с fiction, прекрасно знает, чем все кончится, на миг почти поверить, что ожидаемый финал невозможен. Более важен такой структурный элемент, как явление главному герою значимой фигуры, которая побудила бы его действовать — даже и вопреки собственной воле: герою героического эпоса иногда не хочется геройствовать, его манит простое человеческое счастье, как влюбленного в Дидону Энея.

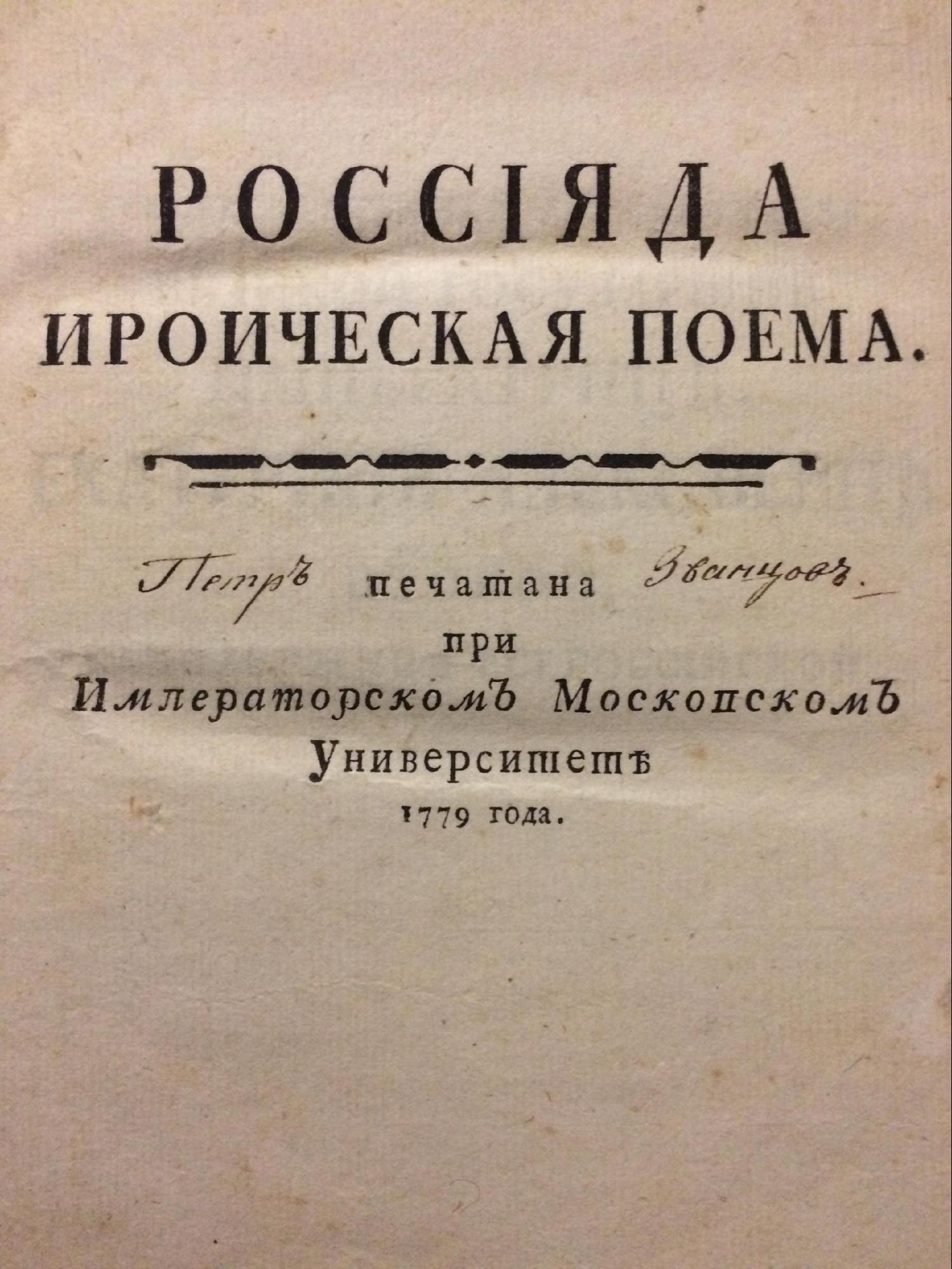

Экземпляр первого издания «Россиады» из моей библиотеки некогда принадлежал Петру Званцову

Экземпляр первого издания «Россиады» из моей библиотеки некогда принадлежал Петру ЗванцовуВ «Освобожденном Иерусалиме» Тассо архангел Гавриил является Гоффредо Бульонскому уже в I книге; Энея приходится побуждать дважды: окровавленный Гектор во II книге предписывает ему покинуть гибнущую Трою, а Меркурий в IV — напоминает о воле Юпитера, о том, что его судьба — не любовные радости с карфагенской царицей, а основание мирового города в Италии. Херасков совмещает эти три пункта: к действию Иоанна Грозного побуждает князь Александр Тверской, он является во сне герою в I книге, как у Тассо, в таком же виде, как Гектор, и говорит то же, что Меркурий:

И тень рекла ему: отшед в мученье многом,

Роптая на тебя, сии стоят пред Богом;

Последний убиен злодейскою рукой

Твой предок Александр, я бывший Князь Тверской,

Пришел с верьхов небес от сна тебя восставить,

Твой разум просветить, отечество избавить;

Зри язвы ты мои, в очах тоску и мрак,

Се точный при тебе страны Российской зрак!

Зри члены ты мои, кровавы, сокрушенны,

И селы вобрази и грады разрушенны;

Днесь тот же самый меч, которым я ражен,

И тою же рукой России в грудь вонзен,

Лиется кровь ее!.. Омытый кровью сею,

Забыл, что Бога ты имеешь судиею;

Вопль каждого раба, страдание и стон,

Взлетев на небеса, текут пред Божий трон;

Ты подданным за зло ответствовать не чаешь,

Но Господу за их печали отвечаешь.

Вздремавшую в тебе премудрость воскреси,

Отечество, народ, себя от зла спаси;

Будь пастырь, будь герой, тебя твой Бог возлюбит;

Потомство поздное хвалы тебе вострубит.

Не мешкай! возгреми! рази! так Бог велел.…

Вещал, и далее вещати не хотел.

Чертог небесными лучами озарился,

Во славе Александр в дом Божий водворился.

5. Небо и подземный мир

Старт действия — элемент важный, но есть еще более важный. Это общение с потусторонним миром. Исток здесь — та же «Одиссея», где в XI песни главный герой пытается выяснить у мертвого прорицателя Тиресия свою участь и встречает в подземном мире мать. Подлинным несущим столбом эпопеи делает нисхождение в подземный мир Вергилий, помещая соответствующий эпизод в VI книгу и деля таким образом «Энеиду» пополам: на «Одиссею» и «Илиаду», «море» и «войну». Эней выслушивает под землей пророчество о грядущем величии Римской державы. У Вергилия отношение к потустороннему миру далеко ушло от наивных гомеровских представлений: загробные награды и наказания четко отделены друг от друга. Вергилию своеобразно отвечает Лукан, который в той же VI книге «Фарсалии» заставляет сыновей Помпея интересоваться исходом завтрашнего генерального сражения на равнинах Фессалии; это один из самых мрачных и жутких эпизодов в латинской (и, может быть, не только латинской) литературе. Впрочем, эпос Лукана не закончен, и о его структуре можно высказывать только более-менее вероятные предположения. Вольтер, рабски скопировав начало «Энеиды», соответствующий эпизод с Генрихом Наваррским и его небесным предком-проводником Людовиком Святым поместил ближе к концу, в VII книге (из десяти).

М. М. Херасков в молодости

М. М. Херасков в молодостиХерасков — великолепный архитектор стиха — принимает смелое и неожиданное решение: он отделяет инфернальную часть от небесной, создавая для поэмы два опорных столба: в конце IV и VIII книг. В первом случае Сумбека сжигает гробницы прежних казанских царей и освобождает их от земного плена, позволяя отправиться в ад.

Эката! пламенник на время воспали,

И видеть внутренность геенны мне вели!

Отверзлись предо мной со трепетом и с громом,

Места, Аидовым слывут которы домом;

Собрав грубейшее творений существо,

Устроило его во гневе Божество.

Небесный сколько огнь других вещей тончае,

Толико ад существ во свете всех тяжчае;

Три краты девять числ сие вселенной дно,

От круга звездного лежит отдалено.

Там представляется волнами вечный пламень,

Там видима земля, как раскаленный камень;

Зловонный всходит пар от загустевших вод;

Из мрака ссевшийся объемлет бездну свод;

Но свода темного проникнуть не возможно:

Под оным сетуют ведущи дни безбожно;

Там скрежет, вопли, плач, бежит оттоле сон,

Дыханье грешников, повсеминутный стон;

Там души в трепете ко сводам возлетают,

Но преткновение повсюду обретают,

И тлеют бездны сей, как искры, в исподи;

Там вихри огненны, там пламенны дожди.

Надежды сладкой нет во мрачной сей державе;

Там вижу злых вельмож, живущих прежде в славе…

Там самолюбие, увидя адско дно,

Познало, что тщетой прельщалося оно;

Постигнув райского веселия изрядство,

Познало тлен сребра, несытое богатство,

И слезы от него, которые текли,

Как огненна роса богатых тени жгли.

Там сладострастие весь ад пронзает стоном,

Имея равну часть во тьме со Иксионом:

Являются еще прелестны тени им,

Коснутся их устам, и превратятся в дым;

Там вечный терпит хлад угрюмая измена;

Мучитель вкруг себя кровавы зрит знамена,

Трепещущи тела, мечи, оковы, глад,

Которы от него скрывают Божий град;

Там страх смирению кичливы души учит;

Прошедшее врагов и будущее мучит.

Наказание порочных царей — щекотливый мотив (хотя бы они были иноземцы и безбожники). Он восходит к знаменитому эпосу в прозе — фенелоновым «Приключениям Телемаха». В VIII песни отшельник Вассиан дает Иоанну возможность увидеть на небесах будущее величие российской державы. Приведем оттуда фрагмент, посвященный Петру Великому.

Но зри Петра своим народом окруженна;

Его перуном лесть и гордость пораженна:

Там гонит он за Днепр с полей Полтавских Льва;

И видит новый град во дни его Нева.

Парящим он орлом в чужих странах явился,

Весь свет его трудам и свойствам удивился;

Превыше смертных сил подъемлет он труды;

Се флот, се воинство, науки и суды;

Его перун в морях, и гром на суше грянул;

Но в самых торжествах сей мудрый Царь увянул!…

Смущен приятною и жалостной мечтой,

Воскрикнул Иоанн: о грозна смерть! постой!

Оставь потомка мне! Но свет Петра объемлет,

И Царь сии слова от Вассияна внемлет:

Сей муж великими делами долго жил,

И жизням Бог предел и славе положил;

Пресветлый дух Петров на небо преселится;

Но он в другом лице на землю возвратится.

Познает свет, когда его прервется век,

Лишь только по тому, что был он человек.

Разумеется, Хераскова можно упрекнуть в моралистической прямолинейности такого контраста. Отчасти этот упрек будет справедлив — но лишь в той степени, в какой он справедлив, напр., для Толстого и Достоевского.

6. Лепка характеров

Разумеется, гомерова мастерства в изображении характеров как через внешние жесты, так и через внутренние монологи Херасков не достигает; но этот упрек можно предъявить всем, кроме Гомера. Иоанн у него слишком идеален (особенно для героя, который сам не сражается). Отметим в скобках, что ужасная будущность Ивана Грозного почти не бросает тени на херасковского Иоанна. Но характеры и чувства Сумбеки с ее любовными страстями и нежностью и князя Андрея Курбского с его обостренным чувством чести представляют собой значительные художественные достижения. В качестве примера приведем сцену прощания Сумбеки с Казанью.

Повинна следовать Небес определенью,

Сумбека власть дала над сердцем умиленью;

Взглянула на престол, на дом, на вертоград,

И смутным облаком ее покрылся взгляд;

Все кажется места уже осиротели,

Но прежни прелести от них не отлетели.

Тогда, от видов сих не отъимая глаз,

Рекла: И так должна я в век оставить вас!

И вечно вас мои уже не узрят взоры?

Любезный град! прости, простите стены, горы!…

Объемлет во слезах все вещи, все места;

Примкнула ко стенам дрожащие уста;

Прости, Казань, прости! Сумбека возопила,

И томным шествием в другой чертог вступила.

Лишь только довлеклась она златых дверей,

Из меди изваян где виден Сафгирей;

Взор кинув на него она затрепетала,

Простерла длани вверьх и на колени стала;

Порфиру свергнула; пеняющей на рок,

В очах супруговых ей зрится слезный ток;

Терзая грудь рекла: Супруг великодушный!

О мне нещастнейшей ты плачешь и бездушный!

Ты чувствуешь, что я в позорный плен иду;

Ты видишь токи слез, мою тоску, беду;

В последний раз, мой Царь! стопы твои объемлю,

В последний, где ты скрыт, сию целую землю;

Не буду в ней лежать с тобою, мой супруг!…

Лобзая истукан, затрепетала вдруг.

Как будто ночь ее крилами окружала,

В объятиях она бездушный лик держала.

Вещают, будто бы внимая плачу он,

Иль медь звенящая произносила стон.

Отметим в скобках, что у Сафгирея два разных места погребения: в мрачном лесу (мы уже говорили о книге IV) и здесь, в казанском дворце; это заставит нас спокойнее относиться к таким противоречиям в принципе и не считать, будто их наличие означает невозможность единого авторства.

Хераскову даются и эпизодические характеры, как, напр., чисто русский, неброский и лишенный пафоса героизм князя Мстиславского:

Сей муж в сражениях ни дерзок был ни злобен,

Но твердому кремню казался он подобен,

Который искр ручьи в то время издает,

Когда железом кто его поверхность бьет.

7. Язык и стиль

Однако же литература — прежде всего искусство слова. И даже лучших структурных решений и описаний характеров было бы без него недостаточно. Здесь Херасков в самом сложном положении: будучи воспитанником кадетского корпуса, он пишет на русском языке (а не на церковнославянском, который активно используют семинаристы), он играет ведущую роль в формировании гармонического и ясного языка пушкинской эпохи (любопытный читатель может сравнить «Россияду» с произведениями в том же жанре, но более поздними — переводами «Илиады Е. И. Кострова и «Энеиды» В. П. Петрова), и Пушкин, не любивший Хераскова, признавал его заслуги.

Неискушенный читатель сталкивается тут с обратной перспективой. Херасков — смелый модернист — кажется устаревшим, поскольку процесс, которого он был двигателем и частью, зашел еще дальше. С другой стороны, если у кого-то есть архаические вкусы и он ищет древнего, Херасков удовлетворяет их хуже, чем современники, — у них архаика насыщеннее и ярче, и Тредиаковский с Державиным выиграют... Тот, кто проходит средний участок пути, всегда подвергается этой опасности. Здесь ничье чужое суждение не будет авторитетным, о языковом очаровании каждый заключает сам. Отметим только одно: талант зодчего сказывается у Хераскова в малом, как и в большом, его кладка — плотная, без строительного мусора. Вот, например, красивая осевая симметрия (или, если употреблять профессиональную терминологию, хиазм, схема ABB’A’):

Возненавидел труд, забавы возлюбил.

Этим примером мы ограничимся: читателю поможет и то, что мы процитировали выше.

Начало «Россиады» (первое издание)

Начало «Россиады» (первое издание)8. Херасков и Державин. Дополнение о поэтической славе

Они считались первыми поэтами эпохи, русскими Вергилием и Горацием. Но если Херасков заслужил быть русским Вергилием, то трудно представить себе более далекий от горацианского талант, нежели державинский. Гораций — ровное совершенство: потому, кстати, и непереводим он на русский язык (ни у кого не хватает техники, и только Пушкин, если бы смог воспроизвести содержание, выдал бы достойный оригинала результат); более неровного поэта, чем Державин, безнадежно утопившего жемчуг в навозе, еще поискать. Херасков же никогда не опускается низко, определенным достоинством (хотя, разумеется, неравным) обладает все, что он написал. Его поклонник В. Я. Брюсов проецировал эту ситуацию на собственные взаимоотношения с К. Д. Бальмонтом: утонченный мастер и стихийный гений. Брюсов, кстати, хотел (не успел? не решился?) заняться восстановлением репутации Хераскова. Но, как и само творчество Хераскова, это уже — дело прошлое.

Отметим еще одно: занимая видное положение в обществе, имея высокий чин, Херасков покровительствовал молодым талантам и стоял в центре тогдашней литературной жизни. Некоторые из тех, кому он в свое время оказывал покровительство и с кем был соединен узами человеческой и литературной дружбы, навсегда остались ему благодарны (в качестве примера приведем Н. М. Карамзина, который снисходительно выслушивал выпады против старика своих молодых друзей и поклонников, но не спешил скрепить их суждения своим авторитетом). На нравственный облик Хераскова бросить тень не пытался никто: это было бы — пока его еще помнили — попыткой с совершенно негодными средствами.

Разумеется, читать Хераскова сейчас не будут. Достаточная тому причина — век в принципе разучился читать. Поэту и самому было бы весьма досадно оказаться в компании современных кумиров публики. Воздадим же ему ту честь, которой он, несомненно, заслужил: отбросим в сторону репутацию графомана и будем почитать его, не читая, как замечательного человека и очень крупного поэта.