«Взгляды Фета шли вразрез со всей нашей национальной традицией»

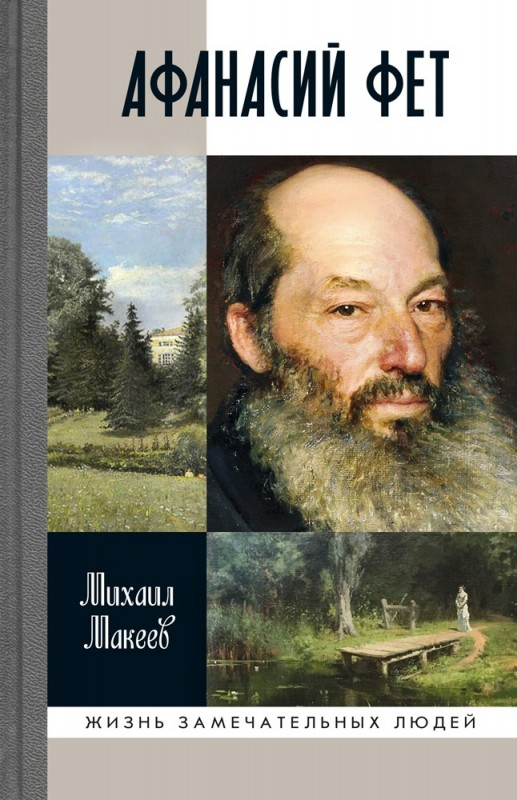

Интервью с филологом Михаилом Макеевым, автором новой биографии Афанасия Фета

— Можно ли написать хорошую книгу о человеке, который тебе не нравится или, напротив, нравится чрезмерно?

Михаил Макеев

Михаил Макеев

— Я считаю, что нельзя написать хорошую книгу о человеке, который тебе совсем не нравится. Если вы тем не менее беретесь за такое дело, надо чтобы отношение к герою книги как-то изменилось в ходе работы. Но если вы его слишком любите, тоже есть опасность: можно просто включиться в хор его почитателей. В принципе, это не так уж и плохо, но важно себя контролировать. Например, больше внимания обращать на те факты, которые сбивают вашу благостную картину. Да, апологетические биографии дурны, но и злые, разоблачительные не лучше. Когда вы хотите кого-то разгромить, вас ждет дорога с односторонним движением.

Конечно, избавиться от субъективности никогда не удастся. У вас не может быть объективных причин заниматься Мережковским или Достоевским. Вы их любите, или они вызывают у вас раздражение, или вы провели с ним детство, но они так или иначе втянули вас в свою орбиту. Поэтому следует держать себя под контролем, проверять, не занесла ли вас ваша любовь или неприязнь туда, где вы уже просто начинаете говорить неправду.

И все же я предпочитаю любовь неприязни — это лучший стимул.

— Что было самым сложным в работе над биографией Фета?

— В техническом смысле — обилие материала и неравномерность его распределения: крайне мало про детство и юность, но лавина писем и документов о последних годах жизни. Я признаю, что освоение всего этого — дело будущего.

В более человеческом и эмоциональном смысле трудным было то, что Фет — человек неблизких мне взглядов. Приходилось искать какие-то способы, чтобы понять его, испытать к нему симпатию именно как к человеку.

В конце концов я пришел к выводу, что мне симпатична в Фете его последовательность и честность — то же, что нравилось Николаю Страхову, например. Готовность говорить Б, если уже сказал А. Это не то же самое, что наивность: за таким складом личности стоит самосознание, и Фет культивировал его в себе. Он выстраивал себя как анфан террибль — ужасное, но любимое дитя: говорю что думаю, принимайте как есть.

Такая стратегия выработалась у Фета еще в 1850-е годы в кругу «Современника», своего рода непростое простодушие. И он пестовал его в себе до самой смерти. Это пусть Тургенев врет сам себе, а Фет не будет врать.

— В книге вы, естественно, не говорите о своем отношении к Фету. А сейчас можете сказать?

— Трудно сформулировать, как я к нему отношусь. Я словно остановился на полпути. До начала работы что-то, связанное с Фетом, находилось для меня в черной зоне, в зоне недопустимого. Речь о его консервативной, антигуманной позиции. «Как можно говорить такую чушь?», «Как можно быть таким жестоким?», «Как можно быть таким самоуверенным?». Риторические вопросы, конечно.

Но когда я принялся разбираться в основах его убеждений, начала проявляться логика, и стало понятным, что это не просто бред. Более того, я начал признавать за этим право на существование и понял, что Фет не просто дикий помещик, удивительным образом писавший хорошие стихи.

Но до симпатии к его взглядам на Россию, на крестьянство, на место человека в мире дело не дошло. Я остановился посередине между пониманием и начинающейся симпатией. Больше всего мне по душе его философские взгляды, его «шопенгауэрианская тавтологичность». Он пришел к тому, что человеческая жизнь не нуждается в каком-то абсолютном оправдании. Мы живем, потому что живем, пока воля к жизни в нас сильнее воли к смерти, и не надо это обосновывать, надо просто делать свое дело.

К моему удивлению, в его полемике с Толстым я встал на сторону Фета. Вопрос, почему я не кончаю с собой, если не знаю истины, мне, как и Фету, кажется глупым. Или вопрос, как можно пойти обедать, если мы еще не решили, есть Бог или нет? Я не сторонник такого подхода. Живем, потому что жизнь хочет жить нас, потом перестает хотеть, и мы исчезаем. Я рассмотрел эту проблему в главе «Судья», которая начинается не с деятельности Фета в мировом суде, а с Шопенгауэра.

— Какое открытие, сделанное во время работы над книгой, вы можете назвать самым значительным?

— Серьезных научных открытий в книге нет. Для меня главным открытием стал пересмотр любовной истории Фета и Марии Лазич. И дело даже не в том, виноват он или не виноват в ее смерти. Мы не можем нести ответственность за все, что происходит с людьми, которые попадают в нашу орбиту. Она погибла больше чем через год после разрыва между ними — получается, виноват тот, кто год назад был с ней в отношениях? Некрасова тоже так обвиняли: мол, когда к нему пришел молодой человек и попросил у него денег, Некрасов не дал, и тот покончил с собой. Молодой человек растратил кучу средств, и сто раз ему давали, а в сто первый отказали, он покончил с собой, и что, Некрасов в этом виновен? Сам он, конечно, переживал жутко, но в общем это абсурд.

— Серьезных научных открытий в книге нет. Для меня главным открытием стал пересмотр любовной истории Фета и Марии Лазич. И дело даже не в том, виноват он или не виноват в ее смерти. Мы не можем нести ответственность за все, что происходит с людьми, которые попадают в нашу орбиту. Она погибла больше чем через год после разрыва между ними — получается, виноват тот, кто год назад был с ней в отношениях? Некрасова тоже так обвиняли: мол, когда к нему пришел молодой человек и попросил у него денег, Некрасов не дал, и тот покончил с собой. Молодой человек растратил кучу средств, и сто раз ему давали, а в сто первый отказали, он покончил с собой, и что, Некрасов в этом виновен? Сам он, конечно, переживал жутко, но в общем это абсурд.

Нет, я с такой точки зрения этот сюжет даже не рассматривал. Я просто пересмотрел позицию Фета в отношении этой девушки. Обычно у нас такая модель: расчетливый и непоэтичный в жизни Фет отказался от брака с красивой и развитой девушкой, потому что она была бесприданница, а «Феклу» Боткину, купчиху, взял из-за приданого. Это не так. Его поведение нельзя назвать сухим и рассудочным, он многим был готов пожертвовать ради Лазич, в том числе надеждами на дворянское звание. Фет, конечно, перешел определенную границу, он слишком привязался к девушке. Но в какой-то момент у него включился разум, и правильно: ну поженились бы они, таскались бы по полкам, и вся любовь сошла бы на нет, потому что не на что было бы жить. Для Фета было проблемой купить мундир. Он служил кирасиром, а они носили белые мундиры — представляете, Фет на маневрах все время думает, что если мундир повредит немного, то купить другой будет не на что. А тут жена. Вот главное из того, что я пересмотрел, и в этом смысле я Афанасия Афанасьевича очень хорошо понимаю.

— А что вас больше всего позабавило в его биографии?

— Студенческие годы. Я пытался воспроизвести это, показать контраст: как, например, Грановского воспринимали студенты — аплодируют, встречают у входа, — и как Фет спит на его лекциях или стихи пишет.

Забавная история случилась, когда Фет в первый раз после долгого отсутствия приехал в Новоселки: он влюбился в гувернантку и даже хотел жениться на ней. Стали думать, где взять денег, и решили: раз Фет — поэт, нужно издать сборник его стихов, он прославится и разбогатеет. Даже сама девушка дала ему денег на это издание. Фет, конечно, не разбогател, но так увидел свет его первый сборник стихов — «Лирический пантеон».

Другой забавный эпизод. Лесков как-то приглашал знакомого на вечер и написал ему: «У Полонского будет старец Афанасий Фет <...> Не придете ли посмотреть на это „чудище обло, озорно, стозевно?”» Такая у Фета была репутация: чудище стозевно и лаяй.

Еще известно, что он специально уезжал в Москву на Пасху, чтобы не христосоваться с мужиками — очень не любил этого делать.

— А что, наоборот, показалось вам в его жизни самым жутким?

— Момент с наследственным сумасшествием, которое принесла в семью его мать Шарлотта. У нее было серьезное психическое расстройство — судя по всему, наследственное. Ее старшая дочь Каролина, которая осталась в Германии, закончила жизнь сойдя с ума. Сестра Фета Надежда закончила жизнь в лечебнице, брат Василий и брат Петр — тоже, хотя с последним спорный вопрос. Племянник Петр, сын Надежды, тоже сошел с ума. Уцелели из этого поколения только он, Фет, и его сестра Люба. Все остальные братья и сестры закончили душевной болезнью. Это самая мрачная сторона его жизни. Он довольно рано понял, что это наследственность, и жил с этим.

История с утратой фамилии и дворянского достоинства тоже трагична. Но я бы этого не преувеличивал. Фет был очень разумный человек. Пишут, что у него была идея фикс, что он всю жизнь положил на то, чтобы вернуть себе дворянское звание, но это не так. Когда он понял, что это невозможно, он начал другую жизнь. И купил ферму, он сам так ее называл, чтобы жить и иметь доход. Он не считал себя помещиком — он не был тогда дворянином, не был связан с крепостным трудом. А когда получил дворянский титул, то купил себе уже поместье, в Воробьевке, с беседками, со всем подобающим.

История с утратой фамилии и дворянского достоинства тоже трагична. Но я бы этого не преувеличивал. Фет был очень разумный человек. Пишут, что у него была идея фикс, что он всю жизнь положил на то, чтобы вернуть себе дворянское звание, но это не так. Когда он понял, что это невозможно, он начал другую жизнь. И купил ферму, он сам так ее называл, чтобы жить и иметь доход. Он не считал себя помещиком — он не был тогда дворянином, не был связан с крепостным трудом. А когда получил дворянский титул, то купил себе уже поместье, в Воробьевке, с беседками, со всем подобающим.

— Чтобы лучше понять то или иное стихотворение поэта, обязательно ли доискиваться, с какими эпизодами в его биографии оно связано? Или мы лучше чувствуем те поэтические произведения, которые соотносятся с нашим опытом? Как вы понимаете/чувствуете стихотворения Фета?

— Чтобы понять стихи Фета, знание его биографии не нужно, она не имеет никакого отношения к его стихам. Как я их воспринимаю и чувствую? Стихи Фета замечательные, красивые, но с его поэзией нельзя жить, как, например, с поэзией Некрасова. Поэзией Некрасова можно в жизни руководствоваться. Прочтешь стихотворение «Железная дорогая» — и, условно говоря, можно идти бороться за этот несчастный народ. Символистская поэзия такая же — это целая жизненная программа. А фетовские стихи фиксируют сильные моменты, но сиюминутные.

Я лежал в больнице в прошлом году после очень болезненной операции и там начал переписывать эту книгу по второму разу. Так вот, поэзия Фета может очень скрасить жизнь, она освобождает, дает облегчение («жизни вздох»). Особенно его поздние стихи, такие мрачновато-космические. Но встает вопрос: а что дальше с этим делать? И вы просто кладете их на полку.

Восприятие зависит от того, какое место занимает литература в вашей жизни. Есть люди, которые живут литературой. Они читают «Героя нашего времени» и подражают Печорину. После самоубийства Есенина была эпидемия самоубийств (как и после гетевского «Вертера»). Бывают такие книжки и бывают такие люди с определенным типом сознания: им нужна книга, чтобы по ней жить. И вот им требуется поэт вроде Некрасова, Блока, Мережковского или Оскара Уайльда.

А если литература для вас приятный отдых и украшение жизни (речь об «отдыхе» и «украшении» без пошловатых смысловых оттенков), тогда Фет — самое то.

— Известно, что отношение к творчеству Фета менялось с течением времени: при жизни он был известнейшим литератором, потом эталонным стихотворцем по версии символистов, потом сезонным поэтом в советской школе. А кто Фет сейчас?

— Фета сейчас воспринимают ровно так, как он сам этого хотел. Он всегда считал, что настоящая литература предназначена только для избранных. Ни писать великие произведения, ни понимать их вся нация не может, не должна — да и наплевать на это. У него есть хорошая формула — «почитать по представительству». Масса народа почитает великих людей как своих «представителей», ничего толком о них не зная, и это нормально. Мы почитаем Эйнштейна или Перельмана, но разобраться в их построениях не можем. Однако мы гордимся тем, что среди нас есть такой замечательный, положим, математик, хотя понимают его пять — десять человек. Так же и с литературой: великая поэзия — удел избранных. Стихи Фета именно такие. Они написаны человеком исключительно одаренным (от скромности он никогда не страдал), а понимать их, по мнению автора, способны только избранные, остальные же пусть его поэзию просто уважают.

Уверен, что примерно так сейчас и есть. Небольшое количество людей испытывают потребность в том, чтобы открыть книгу Фета, и способны чувствовать его творчество. Остальные же изучают фетовские стихи — какие попроще, знакомятся с тем, что такое русский язык, русская поэзия, и с тем, как можно на русском языке писать стихи. Потом они уходят из школы и все это забывают. Фет так и хотел, так оно и сбылось.

Уверен, что примерно так сейчас и есть. Небольшое количество людей испытывают потребность в том, чтобы открыть книгу Фета, и способны чувствовать его творчество. Остальные же изучают фетовские стихи — какие попроще, знакомятся с тем, что такое русский язык, русская поэзия, и с тем, как можно на русском языке писать стихи. Потом они уходят из школы и все это забывают. Фет так и хотел, так оно и сбылось.

По мнению Фета, поэт, который приятен и интересен массам, — плохой поэт, а его поэзия — ложная и ничтожная (например, некрасовская). Настоящая литература такой не может быть, она всегда ориентируется на избранных.

Фет не верил ни в прогресс, ни в то, что литература в нем участвует. Например, мысль о том, что через сто лет все будут читать Фета, будут эстетически развитыми, показалась бы ему нелепой — никогда такого не случится. Его соратники по чистому искусству Дружинин и Боткин были гегельянцами и верили в прогресс. Они думали, что такая поэзия, как у Фета, вносит свой вклад в общий прогресс человечества. Пускай она оторвана от жизни, но она развивает человека и его эстетические представления. Фет никогда так не думал и в этом плане с ними никогда не солидаризировался. Он настоящий аристократ, и, по его мнению, всегда будет аристократия и всегда будет плебс. Будут те, кому его поэзия не нужна, — ну не нужна, и не надо.

Мне это в нем нравится. Точнее, мне не нравится такая позиция, она мне чужда, но нравится последовательность Фета. Почти никто не смел высказываться так прямо, как он.

Все мое понимание литературы и жизни противоположно такому подходу, но Фет мне симпатичен тем, что отстаивает свои взгляды, которые шли вразрез со всей нашей национальной традицией. Даже Дружинин, сторонник чистого искусства, верил, как и Некрасов, что мужик «Белинского и Гоголя с базара понесет» (возможно, он поставил бы Пушкина на место Гоголя, но подписался бы под этим). А Фет, какие фамилии ни подставляй, сказал бы, что это глупость, потому что мужику не надо ни Гоголя, ни Пушкина, ни Фета.