Вся королевская рать с девчонками

Олег Воскобойников — о переведенной им поэме каролингской эпохи

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Поэма, известная под названием «Карл Великий и папа Лев», была создана на рубеже VIII-IX веков, и сегодня я буду говорить про ее текст и про людей, которые его написали и читали. В этой малоизвестной поэме говорится о произошедшей в 799 году встрече папы Льва III, побитого римлянами, и Карла Великого. Это событие примечательно тем, что через год после него при участии этих же двух человек родился первый «евросоюз» — колыбель современной Европы. Формально поэма состоит из 536 гекзаметров, написанных на нормальной, почти что возрожденной латыни. Ее текст дошел до нас в единственной рукописи с непонятной атрибуцией. И это почти все, что мы о нем знаем. Нетрудно назвать это произведение поэмой, потому что оно не прозаическое, но что дальше? Всего одна рукопись — этого мало. Соответственно, влияние у нашего текста было минимальным, цитировали его мало. Более или менее понятно лишь, кем вдохновлялся его автор — Вергилием. Но мы не можем сказать, самостоятельное это сочинение или часть чего-то большего. Зачин подсказывает нам, что поэт не мальчишка, он кое-что успел написать, потому что его корабль уже дважды побывал в поэтической буре. И вот только он собрался отдохнуть, как опять надо поднимать якорь и куда-то плыть. Образ древний, но он еще и описывает некую реальность, дает то немногое, что автор считает важным сказать о себе. У историков и литературоведов в этой связи возникает вопрос: это законченная поэма или, что вполне возможно, перед нами фрагмент некоего четырехчастного произведения, большая часть текста которого до нас не дошла? История, изложенная в этой поэме, заканчивается так же неожиданно, как у Пушкина в «Борисе Годунове»: народ безмолвствует. Так и здесь: будущие отцы Европы облобызались, и все на этом. Произойдет ли рождение Европы, состоится ли коронация — непонятно. Как в «Песне о Роланде» — «Турольд умолкнул».

Возможно все же, что это самостоятельное сочинение, обладающее своей структурой и четкой авторской позицией. Автор тут явно один, что уже неплохо, но мы так и не знаем, что он хотел воспеть. Поводом взяться за перо для него вроде бы стала встреча Карла Великого и папы Льва III в необычных условиях — не в Риме, а на землях, подвластных франкосаксам. Франки все время воевали с саксами, но эта миротворческая встреча двух союзников как будто закрепляет многолетнее усмирение саксов. В конце поэмы рассказывается, что негодяи римляне напали на понтифика, выкололи ему глаза и вырвали язык, а потом заточили в тюрьму. Но князь и апостол Петр освободил его, тот бежал к герцогу Сполето, и лангобарды, которых Карл приструнил, помогли ему перейти через Альпы. Как знают медиевисты, любой переход через Альпы в Средние века — дело непростое и опасное. Тем не менее Лев прямо в Умбрии чудесным образом прозрел и к нему вернулась речь. Карл Великий увидел все это во сне, как и положено в таких ситуациях — государь знает все раньше всех. Ничего в этом особенного нет, сны политикам снятся и сейчас, а у Плутарха и вовсе все самое важное с ними происходит во сне. В нашей поэме имеет место формообразующий для Европы сон, в котором Карл увидел всю эту историю о том, как к папе вернулся язык и он прозрел, — это в поэме повторяется четыре раза. Историки говорят, что это обычное средневековое «чудо», то есть полная ерунда, но человека можно избить так, что он потеряет зрение и возможность говорить, но потом обретет их снова. Я не вижу в этом ничего невозможного и не хочу ерничать по поводу наивности средневековых поэтов. Про эту римскую историю рассказывают и другие источники, Йоханнес Фрид привел их в одной из своих статей, то есть насилие над Львом действительно имело место, причем это не единственный подобный случай в истории римской кафедры. В общем, папа пошел качать права к Карлу, но ситуация там была политически непростая, потому что его избили сторонники тех, с кем Карл тоже дружил. Получается, что Карл должен был проявить соломонову мудрость и придумать, как выйти из ситуации.

Поскольку речь идет о важном геополитическом решении, затрагивающем интересы и частично расположенной в Азии Византийской империи, поэма должна была представить Карла человеком выдающимся. Именно это соображение отчасти объясняет как структуру поэмы, так и, если угодно, структуру коммуникации, в том числе политической, в каролингском обществе. Мы это общество с легкой руки Жака Ле Гоффа иногда воспринимаем как недоразвитую классическую средневековую Европу — когда писцы сами не знают, что и зачем переписывают, когда еще нет ни интеллектуалов, ни городов. Якобы это был такой милый микромир, где только-только все готовилось расцвести. Я тоже разделял подобное представление, пока не вчитался в сохранившиеся тексты и не понял, что те 110 тысяч поэтических строк, которые дошли до нас от каролингского времени, — а оно охватывает столетия, — это всего лишь капля в море. Поэзия в ту эпоху служила важным социолектом, на котором выражались серьезные вещи. Перед нами как раз один из таких примеров.

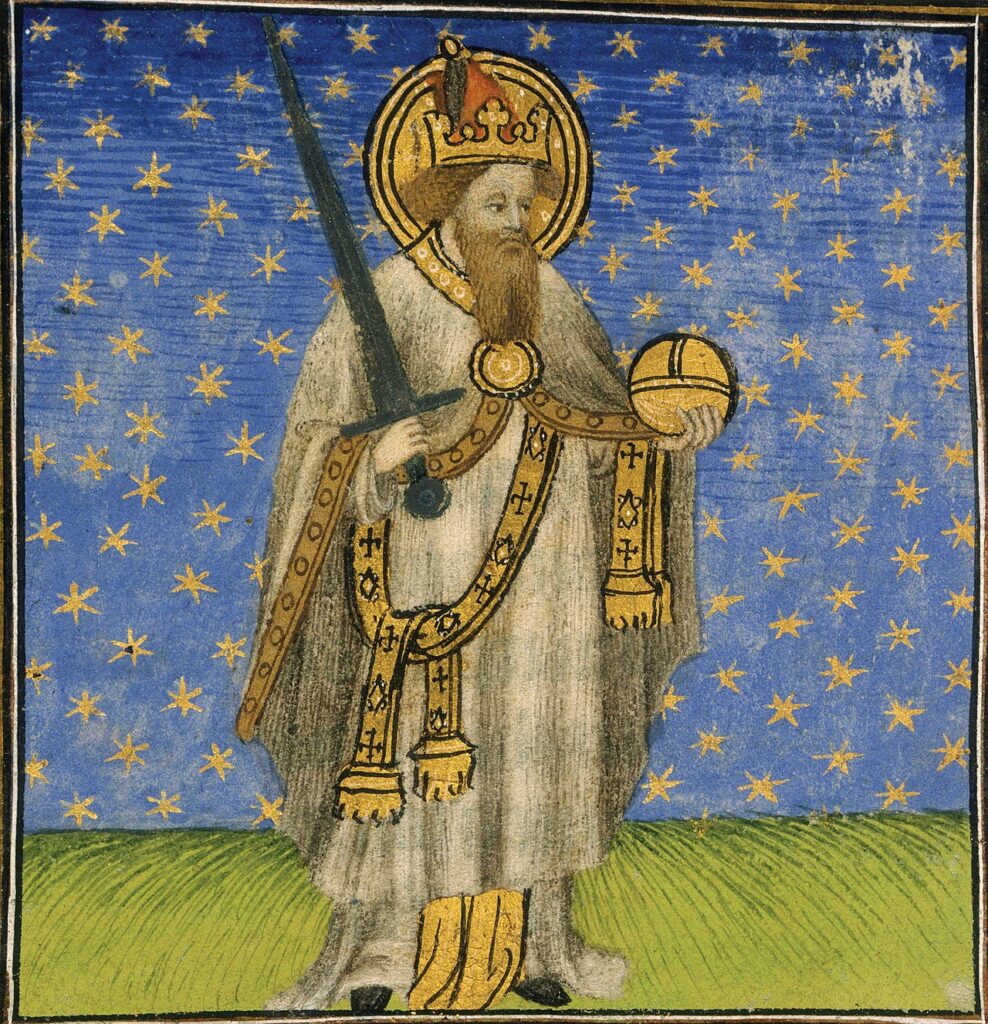

Карл Великий, миниатюра XV века

Карл Великий, миниатюра XV века

Поэма повествует о крупном политике, оказавшемся в специфической ситуации — только от его решения зависит, кто здесь папа, а кто нет. Поэтому все начинается с панегирика Карлу Великому, способного набить оскомину современному читателю. Представьте, что на восьми строках на вас выплескивается 28 эпитетов, относящихся к Карлу: он и красив, и могуч, и прекрасен, и прочее. Он, в частности, маяк Европы, то есть поэт устал уже грести на своем корабле, но тут является маяк Европы — забавный и довольно редкий эпитет. Потом он становится отцом Европы. Он еще и pius — благочестив, но благочестив как Эней. Напомню, что в «Энеиде» Эней очень часто pius, точно так же, как и бог, который смотрит на Энея. В христианской традиции Бог тоже pius, как и государь. Мы можем совершенно спокойно переводить это как «благочестивый», потому что вся поэтика панегирика строится на том, что Карл — земной государь. При всем занудстве панегириков вообще, как и всякого официоза, это не бессмысленно. Это всегда какая-то выборка. Перед нами произведение словесности — значит, это выборка из жизни, из фактов, сделанная кем-то для кого-то и зачем-то. Совершенно не случайно наш поэт, имени которого мы не знаем — это может быть хоть Эйнхард, хотя, скорее всего, это Муадвин, — по военным подвигам Карла проходится этикетно и шаблонно. Да, Карл — победитель и триумфатор, но главное не это, а то, что он великий культурный деятель: он лучше Цицерона в риторике, лучше Гомера в поэзии, лучше Платона в философии, Господь даже наделил его индивидуальным знанием страшных тайн, то есть глубин богословия. Пусть никакого богословия в узкопрофессиональном смысле при Каролингах еще не было, а было скорее богословствование, но эта исключительная и индивидуальная личная связь государя с божеством — тема очень старая, вовсе не придуманная христианами, а скорее унаследованная через самые разные источники от античности. При Каролингах эта мысль проходит наравне с другими подобными — Карл обладает всей полнотой знаний. «Любит поэтов Давид, почитают Давида поэты» — такая присказка ходила у Каролингов. Почему так? Давидом называли Карла Великого, потому что он благочестив, он пророк, но, в отличие от Соломона, он хорошо кончил, то есть попал в рай. Давид — певец, поэт, он как бы rex et profeta. У Александра Сидорова в нескольких работах возникает тема образа Давида как идеального государя. Конечно, здесь присутствует и династическая идея, которую мы не будем сбрасывать со счетов, — она подразумевает преемственность христианских государей от помазанников божьих, Давида и Саула, наследников Царей Израилевых. Но есть в этой поэтической коммуникации между подданными и государем и серьезная, глубокая игра — любит поэтов Давид, почитают Давида поэты. Этикетность этой поэмы в чем-то прагматична, как всегда прагматичен любой стиль, любой выбор источников вдохновения, метафорики, лексики и других стилистических приемов. Панегирик этот плавно перетекает в тему второго Энея, что для нас не очевидно, так как мы выросли на Пушкине, а не на Вергилии. Когда я переводил эту поэму, то столкнулся с тем, что в ней содержатся сотни отсылок к «Энеиде». Ее анонимный автор подражает эпосу, пытается его воссоздать. Но внутри этого эпоса есть целый ряд приемов из других жанров, и первый из них — панегирик, что позволило медиевисту и переводчику Борису Ярхо еще до революции перевести сотню строк и издать их в своей антологии как панегирическое послание. Это хороший перевод, однако я совсем не уверен, что перед нами именно послание, — вполне возможно, что все это писалось для некоего перформанса.

Возможно, что церемониальная ситуация, в рамках которой все это исполнялось, была придворной, а при дворе было много женщин. Как мы знаем от Эйнхарда, отец Европы Карл обожал своих дочек, переживал за них, не выдавал замуж. И в нашей поэме не менее сотни строк отдано под описание всех этих красавиц — жен, девиц, дочерей. Все они златовласы или белокудры, все как на подбор, одна на другую похожи, и с каждой когорта добрых молодцев. Почему появляется вся эта команда? Потому что панегирик Карлу плавно перетекает в панегирик Аахену — его любимой столице, где Карл возводит капеллу до небес. Мы скажем, что это гипербола, но вообще-то поэт мог видеть капеллу, украшенную мозаикой с изображением апокалиптического неба. Кипит стройка, стоит грохот, гул, вокруг таскают глыбы — поэт описывает это очень здорово. Текут ручейки, которые строители вводят в правильные русла и оковывают постройками, потому что они сооружают бани, то есть термы, за чем стоит вполне себе аахенская реальность, которую можно увидеть и сегодня. Купание государя во времена Карла — это большая история, о чем Хорст Бредекамп написал замечательную книгу «Плавающий государь» — про то, как именно Карл купался и что это значит с точки зрения иконологии его тела. И вот там в Аахене эти термы, театр и, что самое смешное, порт. Современных ученых этот факт очень веселит, потому что наш поэт, конечно же, списал все это с Рима, который тоже не на море стоит, но при этом обладает собственным портом. Я, когда переводил, сначала вообще подумал: какой порт? Но оставил его в переводе, а потом у умных людей нашел про театр — мол, поэту так хотелось, чтобы Аахен был вторым Римом, что он и говорит о каком-то театре. Был ли театр в реальном Аахене? Конечно, нет. С другой стороны, театром могли называть площадь, где устраивали какое-то зрелище, где собирался народ, чтобы на него поглядеть. Мы должны понимать, что слова не всегда обладают классическим значением.

И вот дается очень красивое описание Аахена строк на 50, а потом поэт говорит, что вокруг тишина и дубрава. Городская суета плавно перетекает в почти что идиллическую элегию. Козочки ходят, речка течет, холмы, дубрава, а в ней дикие звери. И дикие звери — это повод для второго большого блока нашей поэмы, посвященного царской охоте. В ней — впервые в истории средневековой словесности — участвуют девы. Одна из них, Берта, к тому времени уже родила двух детей, но все равно все они девы. Перед нами идеальная семейная история, но надо понимать, что эта семья представляет собой еще и всю государственную элиту, всю аахенскую рать — но с девчонками. Кроме того, что они являются в виде череды небожительниц, спустившихся на землю, они вообще никакой особой роли не играют, они просто зрительницы. Тут находят параллели с Венанцием Фортунатом и его поэмой о девстве, вообще с агиографией женских святых, весьма многочисленных, и возможно, что эта агиография действительно послужила тут источником вдохновения, как и другие масштабные повествования исторического характера в стихах. О святых поэтически писал Алкуин, и наш поэт, конечно, знал поэтическое житие Мартина Турского и многие другие тексты, то есть он был не только вергилианцем. Все равно важен его выбор: зрители и зрительницы — с явным перевесом последних. У меня нет четкого понимания, почему это так, но поэт изображает красивых женщин, ему хочется рассказывать не про войну, а про нормальную жизнь, в которой вдруг кто-то совершил преступление, а мирный царь восстанавливает справедливость без всякой войны, просто потому что он на все способен, он сверхчеловек. Его дочери и их свита — это золотая молодежь, явно списанная с начала шестой книги «Энеиды». Они трубят, спешат на охоту, и дается великолепное описание этого поезда, включая повадки злобных молоссов — молосских псов, то есть гончих, известных по античной литературе, у которых слюна капает с клыков.

Но охота — это еще и средневековый ритуал власти, когда тот, кто охотится на какой-то земле, ею же и владеет. Тот же Мартин Турский в своем поэтическом житии однозначно осуждает охоту светских людей, что понятно в прагматике жизни святого, но вообще-то государь не может не охотиться. Его подвиги на охоте — это его государственный долг. Это может быть связано с культурным кодом, достаточно вспомнить эриманфского вепря или охоту Мелеагра. Подвиги Геракла были изображены на каролингском троне, который был подарен, возможно Карлом Лысым, папе римскому — он и сейчас стоит в Ватикане. То есть подвиги Геракла для них служили вполне живым культурным кодом. Кульминацией охоты является единоличное противостояние Карла и вепря. Вепрь страшно вертится, показывает свои бивни, все трепещут, и только Карл выскакивает как герой и копьем бьет его прямо в подсердие. Вепрь крутится в пыли, ревет, но в конце концов издыхает. Все вокруг хлопают, сыновья Карла почему-то глядят на это с холма — видимо, так перепугались, что бросили отца на растерзание. И у нас возникает ощущение поединка, то есть автор поэтическими средствами создает живописную картину леса и этой охоты. Если вы возьмете на себя труд прочесть эту поэму, то увидите, что это красочный рассказ — при всей повторяемости отдельных мест. Чтобы написать такое произведение, поэт — я думаю, что это все-таки Муадвин, ученик Алкуина, — использует ряд поэтических приемов, среди которых важное место занимают анжамбеманы. Их в поэме около 50% — в зависимости от того, как ставить пунктуацию. Понятно, что это дело редактора — например, с некоторыми моментами у немецких издателей я не согласен. Анжамбеман, то есть несовпадение конца синтагмы с концом строки, создает эффект плавности повествования. Гекзаметр в этом плане более гибок, чем элегический дистих, который каролингские поэты тоже любили.

Лев III, мозаика в Латеранском дворце в Рима

Лев III, мозаика в Латеранском дворце в Рима

Закончилась охота, и добычу распределяет, конечно, сам король — всем по справедливости. Потом, когда все заснули, он тоже ложится спать, но спит недолго, потому что ему снится тот самый дурной сон. Он вскакивает и отправляет в Рим своих посланников, чьи имена известны автору. Вот посланники появляются на римских холмах, смотрят на Рим и говорят, что город красив. И все, больше никаких эмоций Рим у них, в отличие от Бродского, не вызывает. Ни одного толкового комплимента городу мы тут не находим, потому что Рим этот где-то за Альпами и им просто надо восстановить там порядок, что они и делают. Затем долго путешествует папа римский. Саксы вроде уже под франкской пятой, но Карл все равно постоянно их усмиряет. Мотив войны проскальзывает в двух строках: собрался, мол, Карл встретиться с папой между Падером и Липпе, между двумя реками, где Падерборн. В связи с этим, кстати, некоторые медиевисты эту поэму называют не «Карл Великий и папа Лев», а «Падерборнский эпос», хотя Падерборн в поэме даже не назван, а говорится про стечение рек. Это упоминание конкретного места, и некоторые детали, и имена подсказывают нам, что речь идет о действительных событиях. Поэт, при всем творческом задоре, все же считает необходимым соблюдать реалии. Видимо, поэтому он и говорит, что для Карла поводом оказаться именно там стало очередное непослушание нечестивых саксов. Усмирив этих, Карл сидит на троне на этом самом поле между реками, и к нему медленно приближается папа в окружении своей лангобардской дружины. Навстречу ему отправляется старший сын государя, но сам он не покидает трона, и лишь когда папа подходит, тогда Карл спускается и они лобызаются, берут друг друга под руку и о чем-то ведут беседу. Им есть о чем потолковать, говорит нам поэт. С этим «им есть о чем потолковать» версия для журналистов заканчивается, больше подробностей не будет. Потом они идут молиться, и в церкви трижды возглашают хвалу обоим, так что Эрнст Канторович теряет самообладание и немедленно усматривает в этом эпизоде политическое богословствование. Но что и как именно восхвалили — история умалчивает. Потом они вместе совершают богослужение, и мы понимаем, что это священнодействие на высшем уровне. После церемонии все объедаются, рекой льется фалернское — на самом деле, я думаю, не обязательно именно фалернское, это такая дань традиции, а просто вино, которое разливается по кубкам. Потом все расходятся, и конец истории. Поэт говорит, что они встретились, что таким образом Карл отомстил неразумным римлянам, и все.

Получается, что в чем-то это эпос, в чем-то панегирик, в чем-то даже экфрасис, то есть описание, семейный портрет. При этом все его участники на одно лицо, никаких реалистических изображений тогда еще не было, искать индивидуальные черты тут глубоко бессмысленно, но единообразие лиц и жестов — это тоже политический манифест. В семье Карла все было несладко — это мы знаем очень хорошо. Были скандалы, не совсем нормальная любовь отца к дочерям — не с физиологической, а с политической точки зрения. Его первый брак распался при не совсем выясненных обстоятельствах. Но в поэме единство семьи обозначает единство правящей элиты, единство элиты, в свою очередь, обозначает единство политических притязаний. И тут мы подходим к римской теме, к тому, что произошло на следующий год. Эйнхард в «Жизнеописании Карла Великого» очень коротко говорит о коронации 800 года, как будто корона просто свалилась Карлу на голову. Такое впечатление, что если бы Карл знал о замысле папы объявить его императором, то он бы вообще в церковь не пошел, несмотря на праздник. Эйнхард, кстати, даже не упоминает, какой это был праздник, что для историка того времени очень странно. Ведь это же самое главное — на какой праздник что происходит, а у Эйнхарда получается, что коронация пришлась просто на какой-то праздник, не пойми какой. Потом уже было установлено, что это случилось на Рождество — вообще-то в один из главных католических праздников. Следовательно, с коронацией что-то было не так. И с тех пор каждый специалист по каролингской эпохе считает своим долгом высказаться по этому поводу: одни утверждают, что все было заранее спланировано, другие возражают, что это был полный церемониальный провал, что все пошло не так, как ожидалось. Это вполне может быть. Может быть, и в Падерборне тоже все было не так, как описано в нашей поэме. Правда, большинство ученых считают, что поэма все-таки создана по горячим следам, и, хотя в ней много художественного вымысла, поэт там присутствовал и все видел сам. Йоханнес Фрид, который всегда принципиально предлагает противоположную точку зрения по любому вопросу, в этом случае тоже высказался, и не где-нибудь, а в Historische Zeitschrift, с тремястами сносками на 25 страниц. Он написал примерно следующее: наш поэт вообще ничего не знал, ко двору его поэма не имеет никакого отношения, потому что вся эта картинка придворной жизни абсолютно литературная, даже не нужно было в Падерборне быть, что все это сочинить. Как всегда у Фрида, придраться к его статье трудно. И с одной стороны, ты сидишь такой, весь облитый его скепсисом, с другой стороны — чего спорить-то? Ну пусть будет и такое мнение, тем более что оно не где-нибудь прозвучало, а в главном историческом журнале Германии, и высказал его не кто-нибудь, а один из главных историков страны. В общем, все непонятно. Эвристические возможности нашей поэмы в двух сносках и десяти строках статьи Фрида превращаются в ничто, притом что Фрид не бесчувственен к форме повествования — он хорошо знает латынь и поэзию читал. Он понимает, что это какой-то дискурс, что здесь еще что-то есть, но что именно мы хотим в этом найти?

Передо мной, как перед историком, тоже стоит этот вопрос, причем его конкретика заключается еще и в том, как именно следует переводить тот или иной термин. Даже такой, как, например, цезарь или август. Карла Великого еще в 770–780-х годах называли и magnus, и august, то есть «расширитель». Это подхалимство, конечно, но термины уже тогда были в ходу. В XIII веке august — это уже совершенно очевидно «император», но, с другой стороны, и короли Кастилии называли себя императорами, и Филипп II носил прозвище Август, потому что расширил свое королевство. И если уж тебя называют Августом, то так или иначе надо двигаться к объединению Европы. Ты только посмотри, что творится, — на папу напали! И не где-нибудь, а в сердце Европы! Но тут самая закавыка в тех двух десятилетиях перед 800 годом — что тогда происходит? Рождается ли caeser idea, или об этом говорить еще не приходится? Понятно, что в двух историографиях, затронутых этой темой — немецкой и французской, — могут быть противоположные точки зрения. Я воспользуюсь эффектом вненаходимости, то есть мне все равно, но очень интересно, как рождаются великие имперские проекты.

Около 780 года папа Адриан I всерьез подумывал о возведении Карла в ранг императора, ожидая от него ответных даров, в том числе земельных пожалований. Его желание выразилось и на поэтическом языке того времени. Судя по всему, в 781 году, во время второго пребывания Карла и его жены Хильдегарды в Риме, папа освятил алтарь в честь святого Петра, то есть в базилике Святого Петра, которую Карл особенно любил, как мы знаем от Эйнхарда, предпочитая ее главному храму христианского мира. Базилика Святого Петра — не первый, а второй храм по значимости, причем до сих пор. Первый — это Латеранская базилика, она mater omnium ecclesiarum. И вот в любимой базилике Карла папа Адриан освящает алтарь, который, правда, не сохранился до сегодняшнего дня. Зато в одной рукописи X века до нас дошли украшавшие его надписи, написанные элегическим дистихом.

«Мир сотворивший с Отцом своим, Государь наш небесный,

Девой рожденный, Земле дал порядок, на ней воплотясь.

Первосвященников он и царей рода древнего отпрыск,

Власть на земле потому завещал он обоим вершить.

Верную паству Петра поручил Он пастушьим заботам,

Тот же ее передал Адриану на месте своем.

Так же и верный ему город Рим Он властью имперской

Щедро решил наделить, государей надежных избрав.

Путь же получит ее король Карл Наиславнейший

И из десницы Петра пусть славу свою обретет.

Чтобы почтить его жизнь и победы, принес предстоятель

Власти его этот дар, священный обряд совершив.

Пастырь надежный наш Петр, охраняющий стадо Господне,

Ты, что христовой овце ежедневную пищу даешь,

Будь благосклонен к дарам, что король тебе, верный душою

Карл, добровольно принес, надеясь, что примешь их ты.

Вместе с супругом своим благоверным его Хильдегарда

Душу свою и любовь начинанью сему отдала».

Из «Жизнеописания Карла Великого» Эйнхарда

Из «Жизнеописания Карла Великого» Эйнхарда

Стихи шли по периметру алтаря, выбитые хорошим капитальным письмом. Место, время и форма надписи очень многое объясняют в этом послании, но и само послание тоже формирует и эту церемониальную ситуацию, и складывающуюся из нее геополитическую картину. Совершенно очевидно, что в этих строках зафиксирован диалог папы и короля, который особое предпочтение оказывал этой основанной Константином ватиканской, но не папской базилике. Базилика Святого Петра — не папская, папа там гость, дома он у себя в Латеране, а здесь возникает некий второй полюс. Сначала нам говорится, что Господь сотворил небо и землю и вручил папе духовную власть над ними. Затем речь заходит про восстановление политического порядка, учрежденного Господом, на что Карл с супругой выражают свое согласие.

Тогда, в 781 году, как известно, дело ничем не закончилось, никакой империи никто не восстановил, потому что это были очень серьезные притязания на перекройку карты христианской ойкумены. Кроме того, в 780-х годах многим было очевидно, что Карл вообще-то зарвался, у него слишком много власти. Он, конечно, замечательный, ростом под два метра и прочее, но «забывается». Эйнхард в этой связи не случайно пишет, что Карл всегда ходил во франкской одежде и только дважды надевал римскую, то есть он все-таки франк, наш. Очевидно, что Эйнхард этим кому-то что-то доказывал — видимо, были и другие точки зрения по этому поводу. Видимо, имперская идея и стоящие за ней политические реалии были далеки друг от друга и ясности на этот счет не было ни в чьей голове. Да, мы по привычке говорим о расцвете и упадке каролингской державы — так и в учебниках написано. Но исторические реалии были намного сложнее.

Я готов поверить, что, когда на Рождество 800 года папа Лев III короновал Карла «императором Европы», для многих стала неожиданностью, что Карл и придворная элита на такое не рассчитывали. Может быть, окажись тогда рядом с Карлом Алкуин, который, как известно, пытался управлять имперской идеей, он бы как-то иначе все устроил. Но Алкуина под рукой не оказалось, и что-то пошло не так. Не случайно каролингские историки, в отличие от нас, не делали из этого события никакого рождения Европы. У нас есть только отмалчивания, например красноречивое молчание Эйнхарда. Наша поэма в какой-то степени подготавливает это рождение, потому что это все-таки римско-франкская история. Но если мы допустим, что у поэмы было продолжение, то, возможно, оно-то повлияло на ее судьбу. Например, рассказ про коронацию мог не понравиться Карлу. А могла вмешаться и большая политика, если учесть красноречивое отсутствие в этом тексте упоминаний про Константинополь. Поскольку это текст политический, то и его молчание тоже имеет политическое значение. И то, что Аахен сначала secunda Roma, а потом просто Roma, — это замалчивание Константинополя и принижение реального Рима. Это перетягивание имперского одеяла за Альпы. Риму отданы всего две этикетные строчки, а про римлян сказано, что они и вовсе во всем виноваты, за что их и прищучили, и на этом поэма заканчивается. Реальность же была другая: Карл приехал в Рим разбираться, и выяснилось, что на папу напали не какие-то бандиты, а его же, Карла, родня.

Можно долго спекулировать на тему особенностей как каролингской имперской идеи, так и римской идеи, римской составляющей в имперских мечтаниях Карла. Но в этих имперских мечтаниях многое оформлено не лично Карлом, а его людьми — Алкуином и другими. Но одно дело, что думает сидящий в Туре и стареющий йоркский магистр, как бы пресс-секретарь государя, и другое — что думает сам государь. Коронуют ведь не Алкуина, а Карла, и оказывается, что кроме как из рук папы ты корону не получишь, да еще при всех твоих честных франках. И все думают: и кто он теперь с этой короной, и что будет нам? Сейчас начнется передел элиты, нам будет совсем не до стихов. Именно поэтому, мне кажется, в 781-м коронации так и не случилось и земель Адриану толком не дали, только помазали детей, оформили какой-то союз и дружбу. Установилась гармония, за которой тлели очаги раздора. А Лев III Карлу вообще был седьмая вода на киселе, и в 799 году Карлу пришлось принимать то самое соломоново решение.

Может быть, одна из причин исчезновения нашей поэмы как раз и заключается в том, что она оказалась не такой, какую ждали, и не про то. Упоминание Рима и римских обстоятельств для Карла и его окружения — всегда повод добиваться чего-то своего, и поэзия не только отражает все эти искания, интриги, шашни, сомнения и прочее, но она их еще и формирует, потому что поэтическое слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Поэзия не просто иллюстрировала все эти политические перипетии — ее функция была формообразующей. Нам сейчас трудно представить себе, насколько важна была роль поэтического слова в каролингской культуре, в том числе в политике. Алкуин, как известно, писал на все темы, и тот же Муадвин и представители следующего за ним поколения оперировали языком культуры для создания некой новой политической картины, потому что «любит поэтов Давид, почитают Давида поэты». Одно без другого невозможно: Карл нужен поэтам, и они все время у него чего-то просят, но и они нужны ему — в этом суть придворной поэзии. Это не просто развлечение. Да, часто это такая же опасная игра, как и охота, но с глубочайшим политическим подтекстом. Алкуин пишет надписи для церквей, пишет за Карла Великого политические послания, и он же пишет небольшую надпись над уборной «In latrinium» — прекрасный повод поразмышлять поэтически об опасностях обжорства. Это тоже часть поэтической культуры, они писали в стихах абсолютно обо всем. 110 тысяч дошедших до нас строк — это, наверное, десятая часть того, что было создано. Даже у великих поэтов того времени, у Алкуина, Теодульфа, Ангильберта, не было специальных рукописных поэтических сборников, их поэзия не вмещалась ни в какие сборники и дошла до нас бог знает в каком виде, она до сих пор критически не издана нормальным корпусом. Казалось бы, о Карле Великом выходит по книге в месяц, а эти рукописи так и не изучены до конца, то есть ситуация не настолько радужная, как может показаться. Конечно, это не самая популярная средневековая поэзия, это не Данте. У нас в стране, помимо Марии Ненароковой, каролингской поэзией никто не занимался. Но, если появится человек, готовый составить антологию каролингской поэзии, это будет большим делом, потому что это безумно интересно.