«Всеволод Некрасов как будто бы провел всем остальным свет в будку»

Интервью с Михаилом Дороговым

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Как вы познакомились с творчеством Некрасова?

— Я успел познакомиться с ним еще в старшей школе через своеобразное отрицание. Я из Санкт-Петербурга и в школе был таким модернистским, эстетским мальчиком. Поэтому когда я увидел тексты Некрасова, то решил, что это совершенно не поэзия, и около года отчаянно спорил со всеми своими знакомыми, доказывая, что это все абсолютнейшая профанация. Но от любви до ненависти один шаг, поэтому сейчас я учусь в ВШЭ в Петербурге и занимаюсь архивом Некрасова. Архив, по счастью, уже оцифрован, и это дает мне возможность заниматься им дистанционно.

— Что привело вас к его архиву?

— Я посмотрел интервью с Наумом Клейманом, в котором он рассказывал, как отправился к вдове Сергея Эйзенштейна разгребать все оставшиеся статьи, машинописи, записи, заметки. После этого я подумал: а чем я хуже? Затем Георг Витте любезно познакомил меня с наследницами архива — Галиной Владимировной Зыковой и Еленой Наумовной Пенской, — и оказалось, что они как раз искали бойкого молодого человека, который сможет разобраться со всей этой кучей бумаг. Многие творческие проекты Некрасова были мегаломанские, поэтому после его смерти осталось множество материалов.

— Чем конкретно вы занимаетесь?

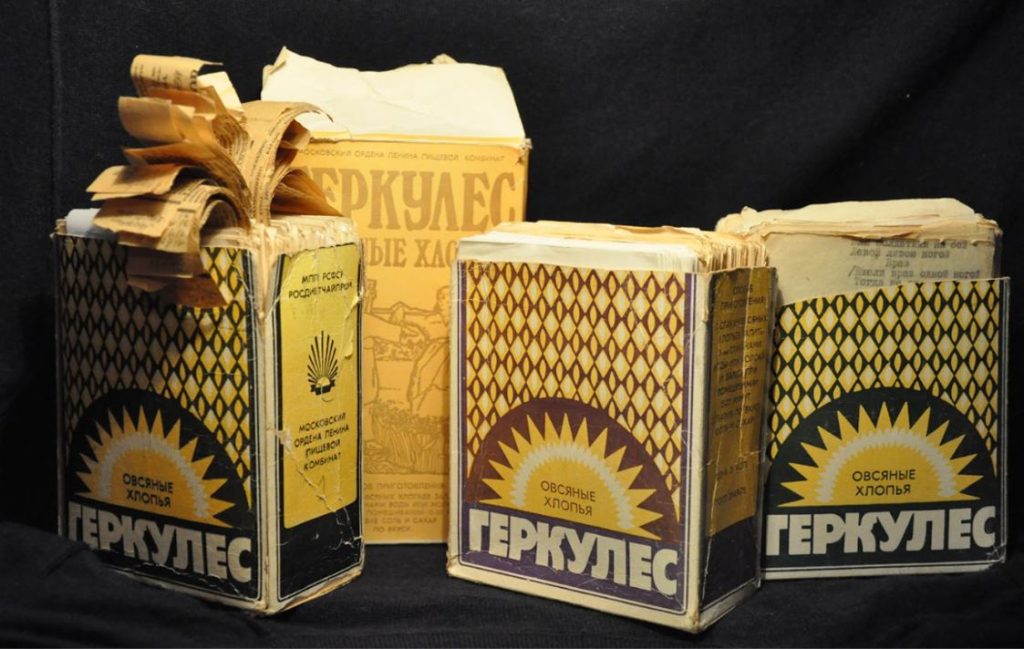

— Я делаю новый сайт, посвященный творчеству Некрасова, то есть в первую очередь моя задача — разработка интерфейса, затем — публикация машинописей. Недавно, например, был загружен весь поэтической свод Некрасова «Геркулес» с комментариями Михаила Сухотина ко всем текстам. Наконец, нужно придумать, как репрезентировать другие формы медиа, чтобы ими было удобно пользоваться. Например, Некрасов в свое время изобрел для себя подкасты: он садился перед диктофоном и записывал свои рассуждения по какому-то вопросу. То еcть работа в общем-то механическая, прикладная и требующая в первую очередь усердия и усидчивости. По широте и глубине проработки хотелось бы дорасти когда-нибудь до уровня Pushkin Digital. Кроме того, где-то ближе к осени мы подготовим — даст Бог — том избранных текстов 1990–2000-х, которые по большому счету еще не публиковались.

— На каком этапе сейчас находится работа над «Избранным»?

— На каком этапе сейчас находится работа над «Избранным»?

— Есть несколько попыток, которые предпринимал сам Некрасов и его жена Анна Ивановна Журавлева, когда готовился том, который так и не вышел в Новом литературном обозрении; потом сама Анна Ивановна пыталась что-то собрать. Все это осталось на ее компьютере в рабочих материалах, поэтому мы просто постараемся это дело закончить. Нужно убрать что-то, что уже опубликовано, например на сайте Александра Левина или в прижизненных изданиях, потому что хочется в первую очередь напечатать те тексты, которых сейчас нет в открытом доступе. Кроме того, у Некрасова была такая практика — стих дня. Какой-то продолжительный промежуток времени он почти каждый день писал небольшие тексты на злобу дня или по поводу вещей, которые его волнуют сегодня. Хочется попробовать сделать выжимку из этого массива. И отдельно меня очень интересуют его визуальные работы.

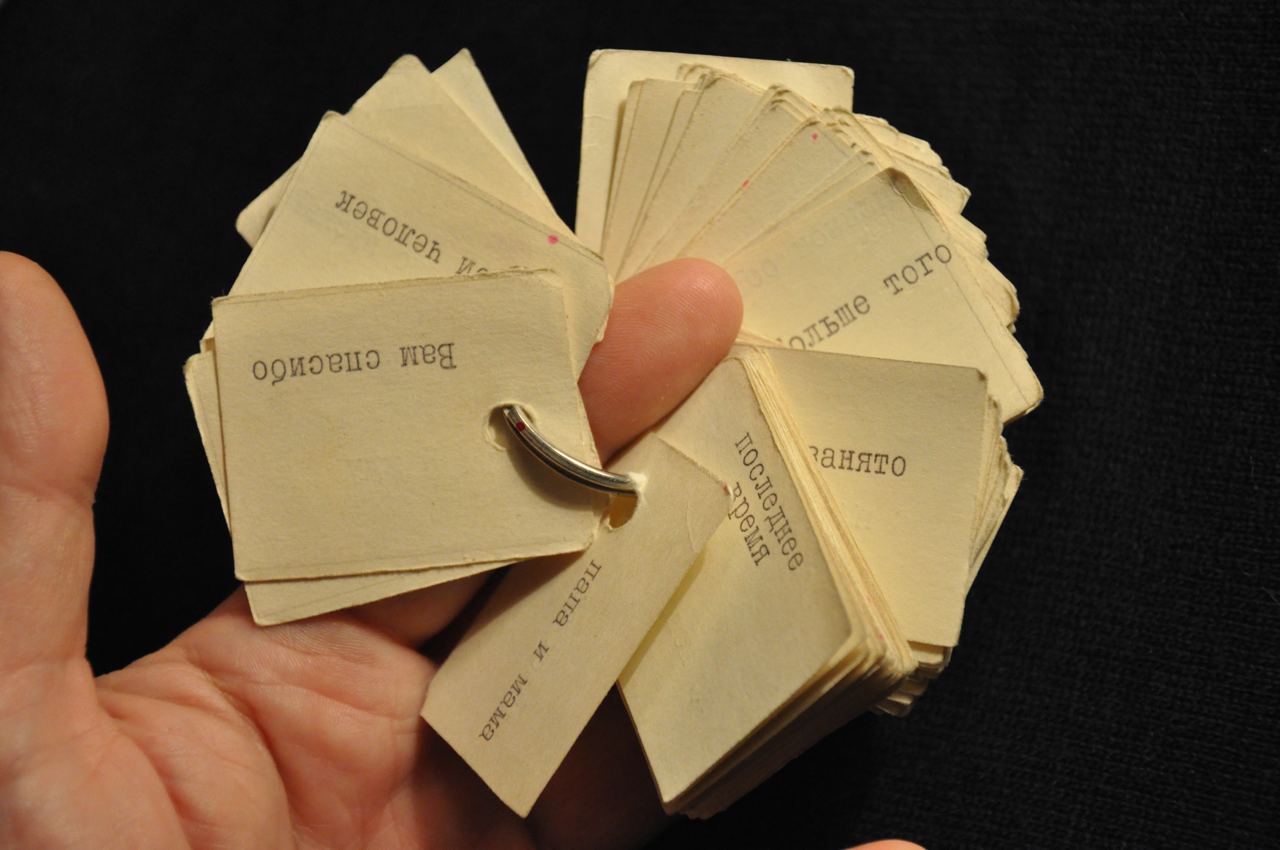

— Недавно к девяностолетнему юбилею Некрасова в издательстве «Нормальные стихи» вышел своеобразный артефакт — «Стихи на карточках». Не могли бы вы рассказать об этом сборнике и истории его появления?

— Это факсимильное издание объекта, над которым сам Некрасов работал с 1962 до конца 1960-х и который состоит из карточек с различными языковыми ситуациями, нанизанными на кольца. Текст можно читать с любого места в любом направлении —либо сверху вниз, либо снизу вверх, — переворачивать, двигаться в любую сторону. Этот объект хранился у Некрасова, и он порой показывал его друзьям. Очевидцы описывают это событие как двойственное: с одной стороны, он приносил артефакт в коробочке из другой комнаты, как что-то такое сокровенное. А с другой стороны, это всегда было что-то к случаю, между прочим, то есть этому как будто не придавалось особого значения. Шел разговор о пространственной поэзии — вот он и приносил.

1/2 2/2

2/2

— Можно ли назвать «Стихи на карточках» частью какого-то большого проекта Некрасова?

— Мне кажется, Некрасову было свойственно постоянное стремление к эмансипации формы, к какому-то абсолютно свободному поэтическому высказыванию. И «Стихи на карточках» — это часть такого проекта, который предварял «Геркулеса» в конце 1960-х годов. Как и «Стихи на карточках», стихи «Геркулеса» читаются с любого места в любую сторону, в отличие от классического сборника стихов или цикла стихотворений, который читается от начала к концу. Так у Некрасова вполне удачно реализуется стремление к разрушению иерархичного, линейного пространства.

— Для Некрасова была важна перформативная составляющая?

— Не думаю, что здесь важна перформативность в смысле какого-то театрализованного действия, где семантика текста усложняется действиями автора, читателя и их взаимодействиями. Тексты-объекты у Некрасова, на мой взгляд, не очень зависят от сторонних манипуляций.

— Были ли у Некрасова другие подобные эксперименты-артефакты?

— Мне вспоминается еще лента Мебиуса с текстом «Еще сегодня, еще все еще ничего...». Это такая бумажная лента, которая обернута вокруг банки и чудом до сих пор не расклеилась в архивах Георга Витте. Существует текст из двух карточек: на одной белым на черном фоне напечатано «тайно / но таяло». На другой черным на белом фоне написано «не таяло / и не рассветало». Он был воспроизведен в книге Некрасова «Живу вижу».