Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Конец 2022 года я встречаю в Тайбэе, на острове Тайвань, где оказалась по работе. Чтобы лучше понять тайваньскую действительность и мировидение, я решила познакомиться с тайваньской литературой (важно обозначить, что между китайской и тайваньской знак равенства не поставишь, и дело не только в политическом напряжении, но еще и в том, что на Тайване проживало и проживает как минимум 16 официально признаваемых правительством аборигенных этнических групп). Поскольку я сама оказалась здесь и смогла прочитать эти романы на месте событий, хотелось бы подробнее рассказать о них.

Конец 2022 года я встречаю в Тайбэе, на острове Тайвань, где оказалась по работе. Чтобы лучше понять тайваньскую действительность и мировидение, я решила познакомиться с тайваньской литературой (важно обозначить, что между китайской и тайваньской знак равенства не поставишь, и дело не только в политическом напряжении, но еще и в том, что на Тайване проживало и проживает как минимум 16 официально признаваемых правительством аборигенных этнических групп). Поскольку я сама оказалась здесь и смогла прочитать эти романы на месте событий, хотелось бы подробнее рассказать о них.

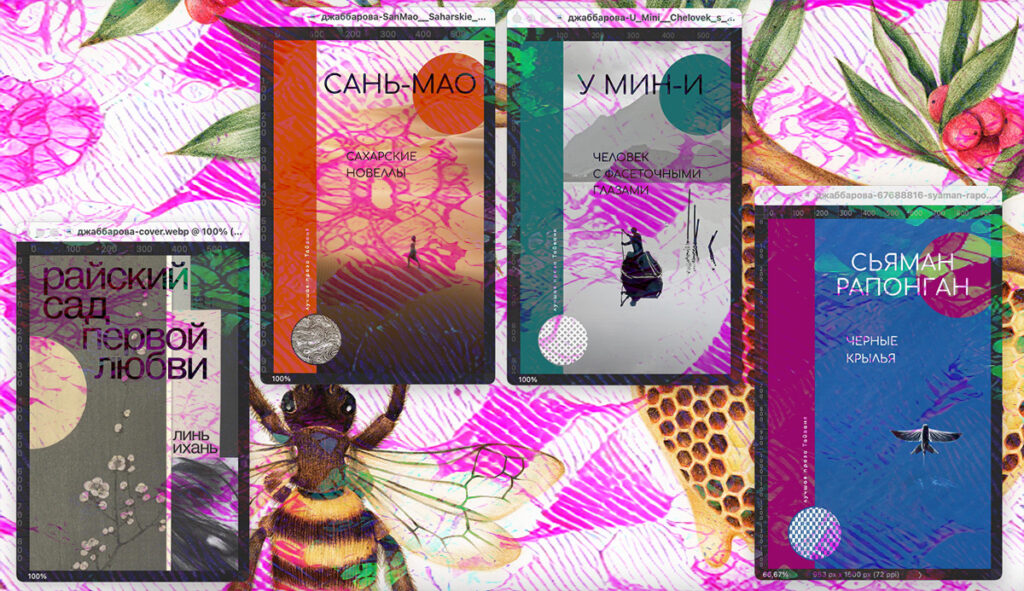

Только за один год в русских переводах вышло несколько романов тайваньских авторов. Издательство «Эксмо» в серии «Лучшая проза Тайваня» выпустило три перевода тайваньских романов: «Черные крылья» Сьямана Рапонгана, «Сахарские новеллы» Сань-мяо и «Человек с фасеточными глазами» У Мин-и. Параллельно в издательстве «Есть смысл» выходит русский перевод романа тайваньской писательницы Линь Ихань «Райский сад первой любви».

В «Райском саду первой любви» Линь Ихань осмысляет насилие в его разных формах: с одной стороны, это насилие учителя китайской литературы Ли Гохуа над юной двенадцатилетней ученицей и главной героиней Фан Сыци, которое продолжается годами и заканчивается безумием. С другой — домашнее насилие в одной конкретной состоятельной тайбэйской семье, где молодая жена Сюй Ивэнь оказывается систематически избита собственным мужем. Насилия так много, что оно напоминает осьминога со множеством щупалец. По мере развития повествования вскрывается, что насилием будто пропитан весь остров, бесконечно рефлексирующий над собственными историческими утратами. Женщины в романе подвергаются насилию независимо от их социального или финансового положения: и только литература позволяет им ненадолго спрятаться от мира в пространство, лишенное тел. (Интересно, что здесь, на Тайване, действительно большое внимание уделяется борьбе с сексуализированным насилием, практически во всех общественных местах можно увидеть надпись: «No sexual harassment».) Особый интерес представляют язык писательницы и образный ряд, которые поначалу кажутся очень непривычными: язык во многом поэтический и очень крепко завязанный на местной природе и кухне — будто бы корень местного дерева, всегда помнящий собственное происхождение.

Второй роман, о котором хочется сказать, — «Человек с фасеточными глазами» У Мин-и. Текст построен так, чтобы читатель, равно как и писатель, мог увидеть мир сквозь «фасеточные глаза»: рассказ в каждой главе ведется от лица разных персонажей: мы никогда не видим общую картину и знакомимся лишь со множеством маленьких историй. Главными героями становятся Ателей, житель странного маленького острова в Тихом океане под названием Ваю-ваю, и профессор местного университета, писательница Алиса. Основное же событие — столкновение мусорного острова с Тайванем. В тайваньской литературе ведущая роль постоянно принадлежит природе и стихии, что неудивительно, когда ты оказываешься в мире, где тайфуны и землетрясения регулярно напоминают тебе о собственной беспомощности и незначительности, а корни деревьев врастают в здания.

Уже много лет я работаю с комиксами — пишу о графических романах, о манге. Разумеется, в этом году вопрос, имею ли я моральное право и дальше заниматься столь «несерьезным» жанром, вставал передо мной неоднократно. Утешаю себя (не оправдывая) только тем, что многие из этих книг далеко не так просты, как кому-то издалека кажутся, и могут быть весьма даже актуальными и злободневными. Герои «Стального Алхимика», например, свергают тиранию гомункулов; юные пираты из «One Piece» то и дело помогают угнетенным народам, становясь у руля на глазах крепнущего освободительного движения. В финале «Трансметрополитена» журналист-расследователь добивается импичмента для президента, давшего добро на расстрел мирных демонстраций; в «Проповеднике» со всей наглядностью показано, что даже глубоко верующие люди могут быть настоящими чудовищами; в «Сказках» веревка сама находит царька, терроризировавшего жителей Изумрудного города. Хочется думать, что читатели этих книг все-таки не только любуются иллюстрациями, но и делают для себя какие-то выводы.

Уже много лет я работаю с комиксами — пишу о графических романах, о манге. Разумеется, в этом году вопрос, имею ли я моральное право и дальше заниматься столь «несерьезным» жанром, вставал передо мной неоднократно. Утешаю себя (не оправдывая) только тем, что многие из этих книг далеко не так просты, как кому-то издалека кажутся, и могут быть весьма даже актуальными и злободневными. Герои «Стального Алхимика», например, свергают тиранию гомункулов; юные пираты из «One Piece» то и дело помогают угнетенным народам, становясь у руля на глазах крепнущего освободительного движения. В финале «Трансметрополитена» журналист-расследователь добивается импичмента для президента, давшего добро на расстрел мирных демонстраций; в «Проповеднике» со всей наглядностью показано, что даже глубоко верующие люди могут быть настоящими чудовищами; в «Сказках» веревка сама находит царька, терроризировавшего жителей Изумрудного города. Хочется думать, что читатели этих книг все-таки не только любуются иллюстрациями, но и делают для себя какие-то выводы.

Конечно, от комиксов порой хочется отдохнуть — тем более что необходимость восполнять пробелы в собственном образовании никуда не исчезает. В 2022-м я переоткрыл для себя Лескова («Соборяне»), о котором в последние годы говорят все чаще, и Салтыкова-Щедрина («Господа Головлевы») — писателей, к произведениям которых не притрагивался, стыдно сказать, со школьной скамьи. Полюбил всей душою Фолкнера («Шум и ярость») и Вирджинию Вулф («Миссис Дэллоуэй»), во втором случае насладившись заодно теми рифмами и перекличками, что пронзают «Часы» наполовину уже запрещенного у нас Майкла Каннингема.

Почти одновременно с этим наткнулся и на другой пример литературного «ремейка»: по случаю, без какого-либо умысла, сперва перечитав «Приглашение на казнь» Набокова, я за вечер проглотил книгу «Саша, привет!» — и был приятно удивлен столь неожиданной сюжетной преемственностью, которая лишь сильнее подчеркивает необыкновенную важность текста Дмитрия Данилова для сегодняшнего дня. Подобные «пророчества» (ставлю кавычки без капли иронии) в этом году по понятным причинам притягивали не только мое внимание, со всей наглядностью свидетельствуя, что большие писатели видят дальше своих современников: «Отдел» Сальникова, «Пост» Глуховского, «Теллурия» Сорокина то и дело давали мне повод подивиться их созвучию новостной повестке.

У меня не было специальной цели обновлять в памяти содержание самого популярного романа последних лет — «1984», это, опять же, вышло едва ли не случайно. Но раз уж перечитал, не могу вслед за всеми не признать, что многое здесь и впрямь звучит куда сильнее, чем четверть века назад, когда мне по молодости казалось, что к подобному тотальному обману человечество не сможет больше никогда вернуться... Ну а встречаю я наступающий новый год, дочитывая «Благоволительниц», нашумевших настолько, что от этого шума никак теперь не отмахнуться. Невольно задумываешься (явно не первым): а ведь и правда «смогли повторить»... Только не совсем то, что хотели.

ПОРАБОТАТЬ

ПОРАБОТАТЬ

Dava Sobel. The Glass Universe. Viking Press, 2016

В этом году я переводила книгу Давы Собель «Стеклянная вселенная» (Dava Sobel. The Glass Universe). Эта книга посвящена малоизвестной у нас странице истории астрономии — женскому персоналу Гарвардской обсерватории в XIX — начале XX вв. Досадно, что Персиваль Лоуэлл, чей вклад в науку равен почти нулю, в России известен широкой публике, а имена Антонии Мори или Вильгельмины Флеминг, еще при жизни получивших международное признание за свои открытия, знают лишь специалисты. (Обстояло ли так же дело на Западе несколько десятилетий назад?)

Эта книга не просто дает достойный ответ на навязший в зубах вопрос интернет-дискуссий «где же среди женщин великие ученые?», но и ломает множество стереотипов — как патриархальных, так и радикально-феминистских. Не стану спойлерить. В следующем году книга выйдет в издательстве «Альпина нон-фикшн».

СНЯТЬ СТРЕСС

Gerald Durrell. The Corfu Trilogy

Нет лучшего досуга на постсоветском пространстве, чем, лежа вечером в постели, сравнивать оригинальные тексты любимого всеми в СССР Джеральда Даррелла и его советские переводы. Об этом не принято говорить, но тексты Даррелла у нас немало пострадали как от цензуры, так и от своеволия переводчиков и редакторов, компенсировавших невежество креативностью. Больше всего, пожалуй, повезло «Саду богов»: несмотря на антиутопическую дату выхода русского перевода Л. Жданова (1984) и общую унылую атмосферу того времени, текст на удивление полный и придраться там почти не к чему. Хуже всего пришлось второй книге трилогии — «Птицы, звери и родственники». Из нее выпали огромные куски текста, местами явно по цензурным причинам (сцена родов крестьянки), местами по совершенно непонятным (сцена, где Дарреллы вместе с Теодором Стефанидесом любуются гидросамолетами). Помимо этого, русская версия «Птиц, зверей и родственников» кишит ляпами, мелкими и не очень — вплоть до того, что меняются местами участники диалога.

Подумываю над развлекательным проектом «Бедный, бедный Даррелл и прочие безобразия» (возможно, на «Яндекс-дзене», если тамошняя цензура не зарубит его на корню).

ПРИЗАДУМАТЬСЯ

Herman Melville. Moby-Dick

Еще одна книга, много раз читанная в переводе И. Берштейна, а теперь в оригинале. В юности образ капитана Ахава казался надуманной ходульной романтикой; куда интереснее были подробности китобойного промысла, непревзойденные тактильные эффекты описаний и трагикомическая дружба Измаила с Квикегом. Ныне история харизматичного психопата, подчиняющего себе волю команды и направляющего свой корабль на верную гибель ради химерической цели, читается совсем по-другому и обретает неожиданно актуальное звучание. Единственный верный вопрос, который не приходит в голову даже здравомыслящему Старбеку — с чего Ахав вообразил, будто Моби Дик воплощает мировое зло? Что, если кит — это просто кит?

ОЩУТИТЬ НАДЕЖДУ

Норман Дойдж. Пластичность мозга. М.: Бомбора, 2012. Перевод с английского Е. Виноградовой

Хотя эта книга вышла достаточно давно, она все еще звучит свежо, и факты, которые приводятся в ней, станут неожиданными для многих. Чтобы понимать, насколько сенсационной (в хорошем смысле слова) стала тема нейропластичности в США, где сейчас ее активно исследуют, нужно представлять себе принципиальное отличие американской научно-философской парадигмы от советской. В рамках американской картины мира поведение человека и его личностные качества до недавнего времени считались жестко заданными наследственно. Советская парадигма, напротив, приписывала все влияние «среде». Этот фактор повлиял на многие неочевидные особенности той и другой страны, в том числе на политику отношения к евгенике или восприятие преступников.

По иронии судьбы именно на постсоветском пространстве ныне возобладал — пусть и не в биологии, а среди гуманитариев и просто дилетантов — генетический детерминизм, тогда как в США все больше внимания уделяется трудам советских психологов. Книга Нормана Дойджа показывает, что современные знания о нейропластичности в принципе снимают вопрос «природа или воспитание». Никакой отдельной от воспитания «природы» у человеческой личности нет. Человеческий мозг обладает поразительной способностью трансформировать сам себя при получении опыта, причем трансформировать буквально, физически. Дойдж рассказывает удивительные истории о том, как парализованный встает на ноги, а человек с фантомными болями избавляется от них. И это вселяет надежду на то, что и в общественной сфере мозг поддается воспитанию. Что происходящее с нашим обществом — еще не безнадежно.

Я долго в этом году не мог настроить свои читательские рецепторы, ибо с 24 февраля все самые оглушающие тексты содержатся исключительно в новостных сводках. Кажется, первой осиленной мной книгой стала увесистая биография Петра Кропоткина, написанная Вадимом Дамье и Дмитрием Рублевым. Невероятно подробный и скрупулезный труд, чуть ли не по часам описывающий жизнь знаменитого анархиста и ученого. У Кропоткина, ставшего свидетелем многих крупных общественных и военных конфликтов — от разгрома Парижской коммуны до Первой мировой, — мне хотелось позаимствовать оптику, чтобы примерить ее к реалиям наших дней. Взгляды его, как и положено честному человеку, менялись, но неизменным оставалось стремление к социальной справедливости и всеобщей гуманизации жизни. Эта биография и успокаивает, и помогает не укутываться в одежды отчаяния, заставляет из лоскутов разваливающегося мира продолжать сшивать то, во что веришь.

Я долго в этом году не мог настроить свои читательские рецепторы, ибо с 24 февраля все самые оглушающие тексты содержатся исключительно в новостных сводках. Кажется, первой осиленной мной книгой стала увесистая биография Петра Кропоткина, написанная Вадимом Дамье и Дмитрием Рублевым. Невероятно подробный и скрупулезный труд, чуть ли не по часам описывающий жизнь знаменитого анархиста и ученого. У Кропоткина, ставшего свидетелем многих крупных общественных и военных конфликтов — от разгрома Парижской коммуны до Первой мировой, — мне хотелось позаимствовать оптику, чтобы примерить ее к реалиям наших дней. Взгляды его, как и положено честному человеку, менялись, но неизменным оставалось стремление к социальной справедливости и всеобщей гуманизации жизни. Эта биография и успокаивает, и помогает не укутываться в одежды отчаяния, заставляет из лоскутов разваливающегося мира продолжать сшивать то, во что веришь.

Пройти мимо книги этноботаника Уэйда Дэвиса «Змей и радуга», рассказывающей о гаитянских ритуалах вуду и превращении людей в послушных зомби, было решительно невозможно. Во-первых, это действительно крепкий исследовательский нон-фикшн (с очаровательным поворотом в художественный вымысел). Во-вторых, она прекрасно переведена Георгием Осиповым. А в-третьих, актуальный смысл зомбирования в государственных масштабах, думаю, всем очевиден. Но прежде всего «Змей и радуга» — глубокий экскурс в драматичную историю небольшого островного государства, сумевшего первым в Южной Америке разорвать колониальные европейские оковы и провозгласить независимость. Кстати, по этой книге великий и ужасный Уэс Крэйвен снял симпатичный одноименный хоррор.

Летом я оказался в обновленном Переделкине и понял, что многих почтенных советских классиков, его населявших, я никогда не читал. В одном из домов мне показали чайник, в котором Валентин Катаев якобы прятал водку от жены. В своей знаменитой книге воспоминаний «Алмазный мой венец» он почему-то об этом умолчал, но поведал многое о своих друзьях и знакомых. Самые интересные страницы посвящены не главным небожителям (Есенин, Маяковский, Пастернак), а менее приметным фигурам — неуклюжему и мнительному Олеше или хромому, однорукому и пронзительному Нарбуту. Сам Катаев принадлежал, как известно, к литературной группе одесских поэтов — и даже в этих мемуарах, отредактированных советским стилем, чувствуется заразительная инаковость, маркирующая принадлежность к украинской культуре. Фразу, которая мне понравилась в книге больше всего, мог написать человек, родившийся в Одессе, а не в Москве или Петербурге: «Лужи, покрытые рыбьими глазами весеннего дождя».

Сейчас я дочитываю книгу финского писателя албанского происхождения Пажтима Статовчи «Болла». Этот молодой автор (32 года) написал уже три романа и собрал много комплиментов в западной прессе. «Болла» — история отношений между начинающим албанским писателем и хирургом-сербом на фоне кровавой резни в Косове, устроенной режимом Милошевича. В этой книге много автобиографической боли, хотя сложно себе представить, что у любовного сюжета есть реальная основа. Этот роман помогает хотя бы на миг вообразить, что даже во время войны между людьми, распоротыми конфликтом, может вспыхивать что-то еще, кроме ненависти.

Это самый политизированный мой год, самый вяжущий, словно ранний королек. Я не буду посвящать эту подборку войне, антивойне или чему-то хоть сколько-то близкому столь печально сложившейся ситуации — это будет нечестно, ведь я, словно сыч-плавунец или под-шумок-короед, в конце концов спрятался в панцирь книг, и только поэтому теперь возможен этот список.

Это самый политизированный мой год, самый вяжущий, словно ранний королек. Я не буду посвящать эту подборку войне, антивойне или чему-то хоть сколько-то близкому столь печально сложившейся ситуации — это будет нечестно, ведь я, словно сыч-плавунец или под-шумок-короед, в конце концов спрятался в панцирь книг, и только поэтому теперь возможен этот список.

1. Первой в списке будет книга, которую я мощно впитал в себя, когда мне было лет восемнадцать, впитал так, что не выветрилась она и к тому моменту, когда в этом году я осмелился вновь ее прочесть. Это «Одлян» Леонида Габышева. Читать, правда, было уже не так сложно, все события, описанные Габышевым, я помнил прекрасно, — сложно было осознать, что моему желанию хотя бы увидеть автора (не говоря уже о том, чтобы поговорить с ним) не суждено сбыться. Габышев почил зимой прошлого года в котовском психдиспансере, где он прожил последние двадцать лет своей жизни.

2. На эту же тему, о жизни в советских детских колониях, я прочитал совершенно случайно найденную мной повесть «Известки» Дмитрия Морачевского. Судьба этого автора мне неизвестна, ничего толкового нагуглить не удалось (кроме того, что его номинировали на «Нацбест» в 2009 году), но зато можно сказать, что «Известки» в плане реалистичности и жестокости мало чем уступают «Одляну».

3. Следующая книга была мной осилена с немалым трудом — это «Образ, икона, экономия» Мари-Жозе Мондзен. Совершенно зубодробительный обзор византийских понятий «образа» и «экономии» простирается почти до самого конца книги, чтобы автор потом на нескольких страницах объяснила нам, что современная фотография легитимирует традицию нерукотворных образов и является их логичным преемником.

4. Книга Уэйда Дэвиса «Змей и радуга» запомнилась мне своей совершенной дикостью и весельем. Не принятая ученым сообществом ввиду того, что автор пренебрегал академической этикой (участвовал в эксгумации младенцев, например), она вполне мягко заваливается в приключенческий роман, где рассказчика, словно во сне, преследуют гаитянские яды, зомби и обряды вуду.

5. Увлечешься, бывает, современной философской заумью вроде объектно ориентированной онтологии и спекулятивного реализма, пыжишься над книгами Хармана, Мейясу, Мортона, Брайанта, понимаешь что-то там, чего-то не понимаешь и снова пыжишься, а потом раз — и как с белых яблонь дым. В этом мне помогла книга Тимоти Мортона «Род человеческий». То ли потому, что читал я ее исключительно в метро, то ли потому, что я поглупел или постарел за последние пять лет, но дай бог вспомнить, о чем же там говорил Мортон. Сама книга, безусловно, хороша и важна.

6. В конце года я слегка угорел по джахилийе — эпохе доисламских верований, некогда бытовавших на Аравийском полуострове. Особо я бы выделил ошеломительную книгу Ильнура Надирова «Джахилийа и ислам: Очерк демонологии» — про всяческую доисламскую нечисть, которая затем перекочевала в ислам. Гули, ифриты, силаты и мариды питаются человеческой плотью, путешествуют в виде смерчей и перевоплощаются в кого угодно, а еще они действительно существуют, ведь в век квантовой механики, как зачем-то утверждает сам Надиров, возможно буквально все.

7. Когда-то давно я наткнулся в интернете на лекции философа-технотеолога Михаила Куртова о Жильбере Симондоне, одном из важнейших философов техники, и сразу же угорел. Я скачал русско-французский словарик, набрал учебных пособий по французскому языку и самостоятельно стал переводить Du mode d’existence des objets techniques — «О способе существования технических объектов». Перевел страниц десять и бросил, не помню уже почему, но угар, видимо, прошел. И вот недавно благодаря усилиям издательства ИОИ и переводчика Якова Свирского наконец была выпущена ранняя монография Симондона «Индивид и его физико-биологический генезис», в которой развивается идея общей машинной феноменологии и индивидуации. Надеюсь, что вскоре переведут и «О способе...».

8. И, наконец, последняя книга, которую хотелось бы отметить, — «Русская община в тюрьме и ссылке» этнографа Николая Михайловича Ядринцева. Ядринцев был осужден по делу «Общества независимости Сибири» и провел в тюрьме и ссылке в общей сложности девять лет. Времени даром он не терял и, как ответственный этнограф, стал изучать быт тюремных поселенцев. Главная его идея, как мне показалось, заключается в том, что русский человек, даже будучи в стесненных обстоятельствах, лишенный свободы, легко переносит мытарства и легко ко всему приспосабливается. Более того, в острогах рождается особая культура: неволя не мешает русскому человеку любить, сочинять стихи и песни и даже создавать локальные экономические системы особенного типа.

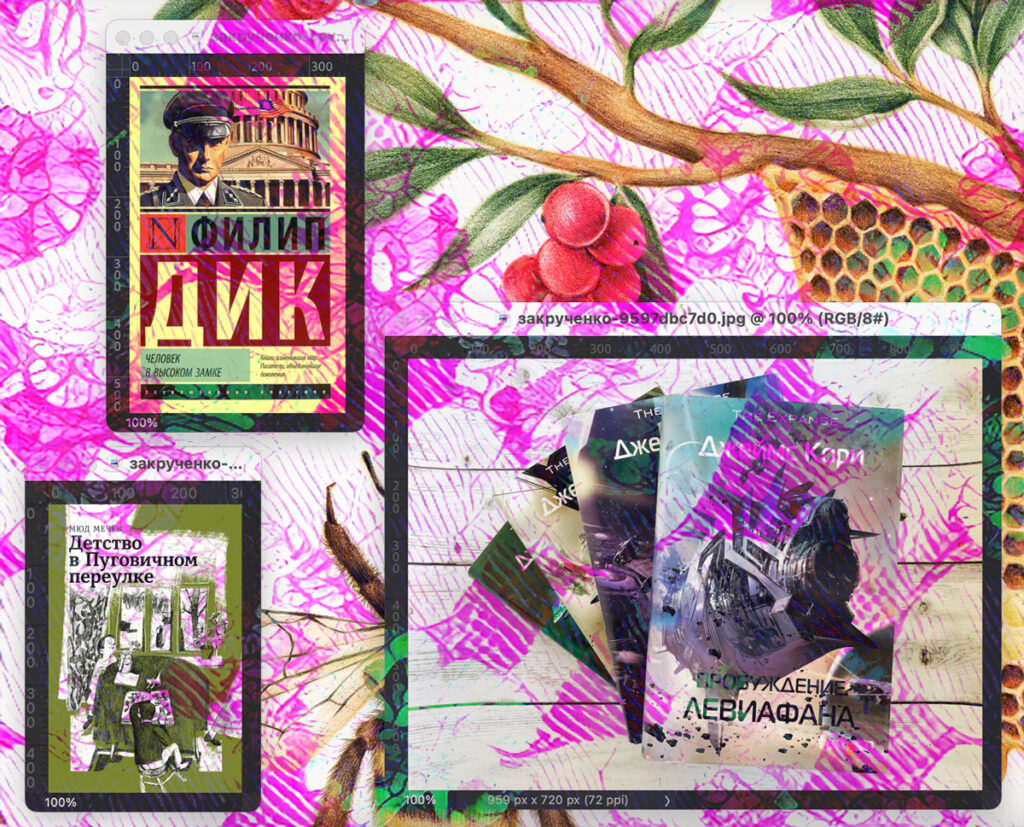

Я работала ведущим редактором в издательстве детской и подростковой литературы, поэтому чаще всего и книги читала для детей и подростков. Этот огромный пласт литературы традиционно игнорируется так называемыми серьезными критиками, но именно здесь свершается большинство открытий, даже из бэклиста. Для меня одним из главных открытий стала повесть Мюда Мечева «Детство в Пуговичном переулке». Мюд Мариевич Мечев (1929—2018) больше известен как художник, автор иллюстраций к «Калевале», пейзажист, воспевший природу Карельского края. Но еще он писатель, автор нескольких повестей, опубликованных в разных «толстых» журналах. «Детство в Пуговичном переулке» — повесть, не изданная при жизни автора, мы в редакции сканировали отпечатанный на машинке чистовой текст, предоставленный вдовой Мечева Ольгой. Это история мальчика (альтер эго автора) из интеллигентной московской семьи, родители которого уверовали в революцию. Но на дворе конец 30-х, отец главного героя репрессирован, мать потеряла работу и вот-вот вылетит из партии — семья стала родственниками «врагами народа», и каждый пролетарий считает своим долгом поиздеваться над ними. Мальчик пытается как-то лавировать между идеалами, на которых воспитывался с детства, и вот этой новой реальностью, где его в любой момент могут избить по законам улицы. Но при этом повесть очень светлая и даже с юмором — чего стоит один только младший брат героя, выдумывающий, как вырастить из котенка тигра, и вопросом про Сталина испугавший все отделение милиции. Или бабушка главного героя из «бывших людей», говорящая по-французски, никогда не унывающая. Это в «Детстве в Пуговичном переулке» я впервые прочла цитату из Библии, которая стала для меня символом этого года: «Любовь никогда не перестает».

Я работала ведущим редактором в издательстве детской и подростковой литературы, поэтому чаще всего и книги читала для детей и подростков. Этот огромный пласт литературы традиционно игнорируется так называемыми серьезными критиками, но именно здесь свершается большинство открытий, даже из бэклиста. Для меня одним из главных открытий стала повесть Мюда Мечева «Детство в Пуговичном переулке». Мюд Мариевич Мечев (1929—2018) больше известен как художник, автор иллюстраций к «Калевале», пейзажист, воспевший природу Карельского края. Но еще он писатель, автор нескольких повестей, опубликованных в разных «толстых» журналах. «Детство в Пуговичном переулке» — повесть, не изданная при жизни автора, мы в редакции сканировали отпечатанный на машинке чистовой текст, предоставленный вдовой Мечева Ольгой. Это история мальчика (альтер эго автора) из интеллигентной московской семьи, родители которого уверовали в революцию. Но на дворе конец 30-х, отец главного героя репрессирован, мать потеряла работу и вот-вот вылетит из партии — семья стала родственниками «врагами народа», и каждый пролетарий считает своим долгом поиздеваться над ними. Мальчик пытается как-то лавировать между идеалами, на которых воспитывался с детства, и вот этой новой реальностью, где его в любой момент могут избить по законам улицы. Но при этом повесть очень светлая и даже с юмором — чего стоит один только младший брат героя, выдумывающий, как вырастить из котенка тигра, и вопросом про Сталина испугавший все отделение милиции. Или бабушка главного героя из «бывших людей», говорящая по-французски, никогда не унывающая. Это в «Детстве в Пуговичном переулке» я впервые прочла цитату из Библии, которая стала для меня символом этого года: «Любовь никогда не перестает».

Самым большим утешением этого года стала для меня книга Филипа К. Дика «Человек в высоком замке». Я всегда немного побаивалась ее из-за внушенного с детства ужаса перед самой мыслью о победе фашизма, но теперь-то... Книга разрушила очередные стереотипы и стала своего рода противоядием от привычки к жизни в аду. Ключ к «Человеку в высоком замке» — это китайская Книга Перемен, и преображение, которое проходят герои, невозможно понять, не переформатировав собственное мышление. Ну, и мысль о том, что из тьмы естественным образом уже тянутся ростки света, как-то... обнадеживает, что ли.

И последней книгой — книгами — этого года назову цикл «Пространство» Джеймса Кори (псевдоним соавторов Даниэля Абрахама и Тая Френка). Научно-фантастическая сага о том, как человечество вышло на новый этап развития, но потом снова потеряло все полимеры. «Пространство» — это редкий и прекрасный образец жанра, где сочетаются «твердая» научная фантастика, политический триллер, детектив, ужасы. Вместе с экипажем «Росинанта» читатели наблюдают огромный фрагмент в истории развития цивилизации. Но с концом цикла у меня появилось впечатление, что фантастика перестала верить сама в себя. Ушли в прошлое идеалы родоначальников жанра: что космос — этот последний фронтир, — сплотит человечество и заставит работать сообща; что стремление к великому, к полету, к прогрессу, закончит все споры о равенстве людей, потому что это равенство станет очевидным. Правда в том, что человечество не меняется, что нам не нужен инопланетный «чужой», когда можно повесить все свои проблемы на «чужого» поближе: по вере, по расе, по соседству. Мы не научились смотреть в перспективу и строить будущее (мы и с прошлым договориться не можем), потому что для этого нужно много, нудно и слаженно работать. Нет. Не видать нам звезд.