«Возвращение Бабеля к читателю было непростым»

Интервью с Еленой Погорельской о подготовке научного собрания сочинений Исаака Бабеля

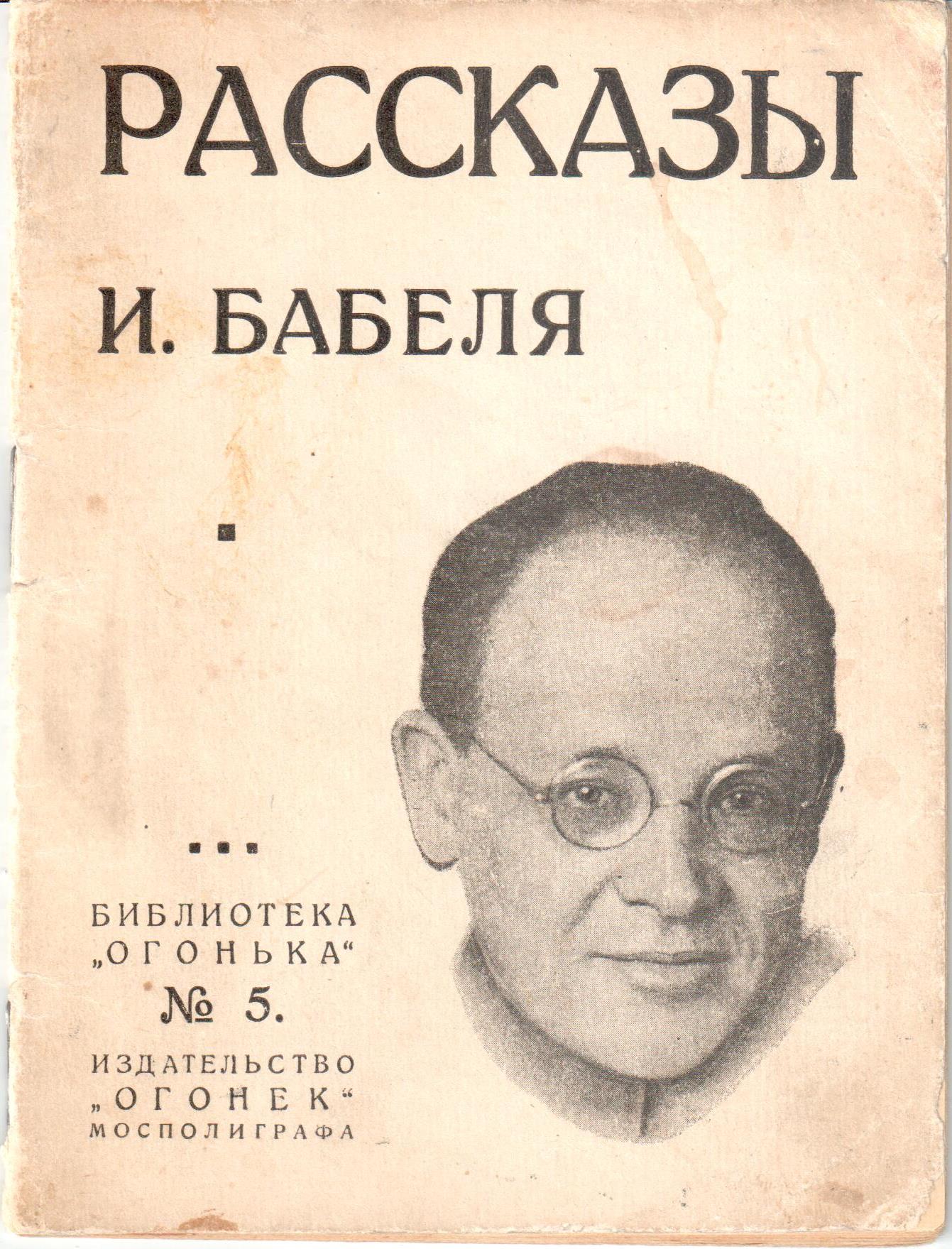

Исаак Бабель. 1929 или начало 1930-х годов

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Елена Иосифовна, вы более 20 лет проработали в Государственном музее В. В. Маяковского, где занимались изучением рукописей, записных книжек и архивных документов поэта. А как и когда на вашем профессиональном пути возник Бабель?

— Мне нередко задают подобные вопросы. Думаю, это была судьба. Попробую объяснить. В 1998 году я ушла из музея, цитируя Маяковского, «по личным мотивам». А в 2003-м меня пригласили на работу в отдел рукописных фондов Государственного литературного музея (ныне Государственный музей истории Российской литературы им. В. И. Даля) и поручили хранение и описание фольклорного архива, где, как бы странно это ни прозвучало, меня и ждала та судьбоносная встреча с Бабелем, которая полностью изменила мою профессиональную жизнь. Дело в том, что в фонде братьев Бориса Матвеевича и Юрия Матвеевича Соколовых, выдающихся русских фольклористов, я обнаружила письма Бабеля, адресованные Юрию Матвеевичу и его жене Валентине Александровне Дынник, переводчице и специалисту по французской литературе. Письма эти были связаны с подготовкой в 1926-1927 годах в издательстве «Земля и фабрика» трехтомника новелл Ги де Мопассана под редакцией Бабеля. Для этого издания Бабель перевел три новеллы — «Идиллию», «Признание», «Болезнь Андре», а Дынник сделала перевод 11 новелл и написала предисловие к трехтомнику. Моей первой работой по творчеству Бабеля стала публикация «И. Э. Бабель — редактор и переводчик Ги де Мопассана» в журнале «Вопросы литературы» в 2005 году.

А что касается Маяковского, то ведь они с Бабелем представляют один период русской литературы. К тому же писатели любили и ценили друг друга. Маяковский напечатал Бабеля в ЛЕФе, и Бабель именно с лефовской публикации вел отсчет своей литературной работы. Для Маяковского Бабель (наряду с Артемом Веселым) оставался лучшим современным прозаиком, и на своих выступлениях Маяковский читал конармейский рассказ «Соль». Бабель тяжело переживал смерть Маяковского, дежурил у его гроба в Колонном зале, а через неделю после самоубийства поэта, 21 апреля 1930 года, писал сестре в Бельгию: «Мы пережили здесь грустные дни из-за смерти Маяковского. Вся жизнь как-то сломалась, и с трудом мы входили в норму: ни работать, ни радоваться весне нельзя было».

— Насколько сложным было возвращение Бабеля в советскую литературу?

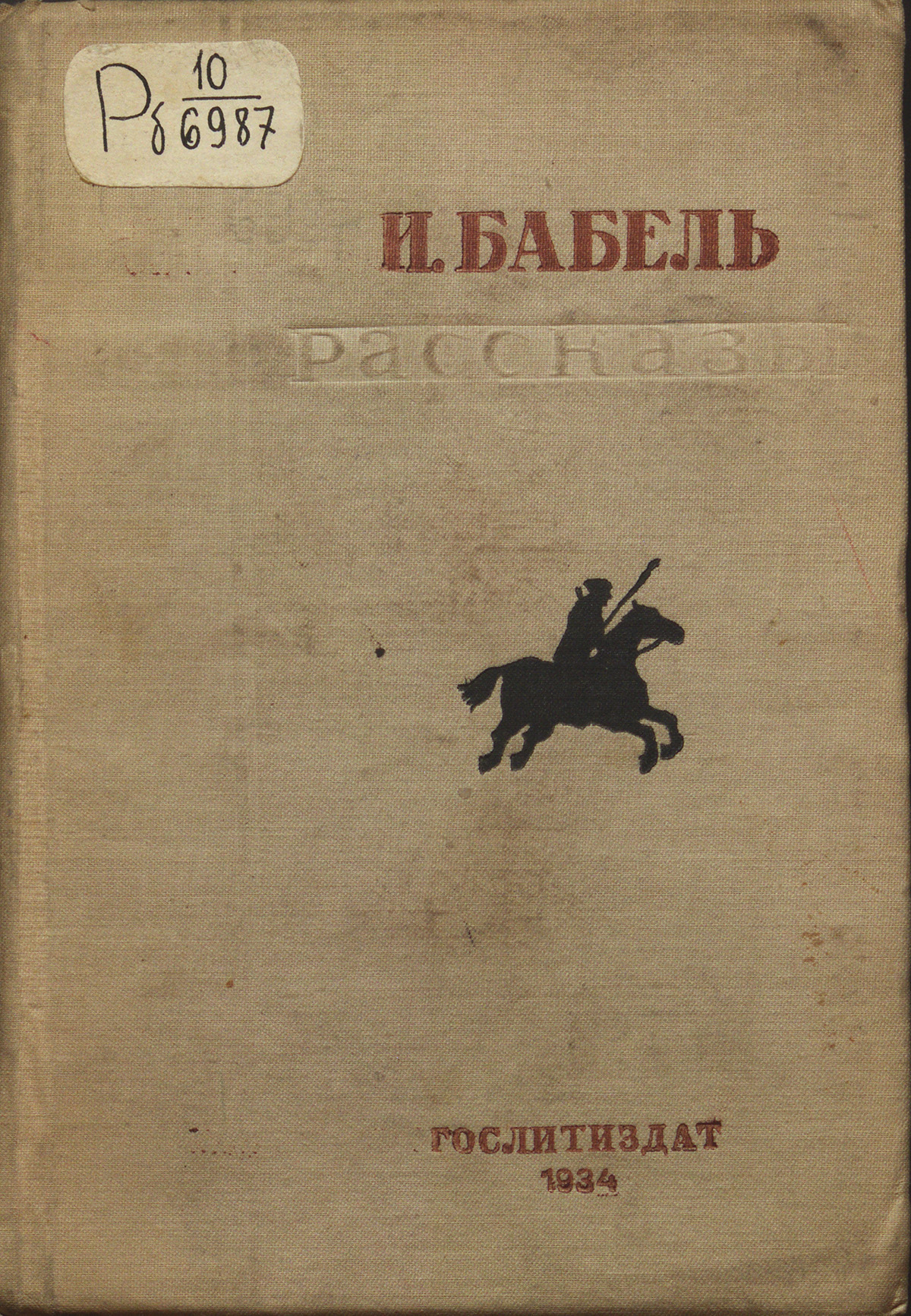

— Возвращение Бабеля к читателю было весьма непростым. Полтора десятка лет его книги находились под запретом. Реабилитация в декабре 1954 года тоже не означала немедленного выпуска книг. Первый посмертный сборник «Избранное» с предисловием Ильи Эренбурга вышел спустя почти три года — в 1957-м, и это стало настоящим событием культурной жизни. Но затем снова девятилетний перерыв: только в 1966 году было издано еще два сборника под тем же названием «Избранное» — в Кемерово (с предисловием Эренбурга) и Москве (с предисловием Лидии Поляк). И лишь в 1990 году стараниями вдовы Бабеля Антонины Николаевны Пирожковой появился двухтомник его сочинений (вступительная статья Галины Белой), где впервые полностью был опубликован конармейский дневник писателя 1920 года. В XXI веке появление новых книг Бабеля не редкость, выходят даже издания в нескольких томах.

— Вы заговорили о появлении новых книг о Бабеле. Мы знаем, что в настоящий момент в ИМЛИ РАН ведется работа по подготовке научного собрания сочинений писателя в пяти томах. А как вообще родилась идея создания этого собрания сочинений? И по каким причинам подобное издание не было осуществлено ранее?

— Да, я сказала, что выходят издания в нескольких томах, то есть собрания сочинений, но, к сожалению, и подготовка текстов, и комментарии не соответствуют уровню современной филологической науки, в частности бабелеведения.

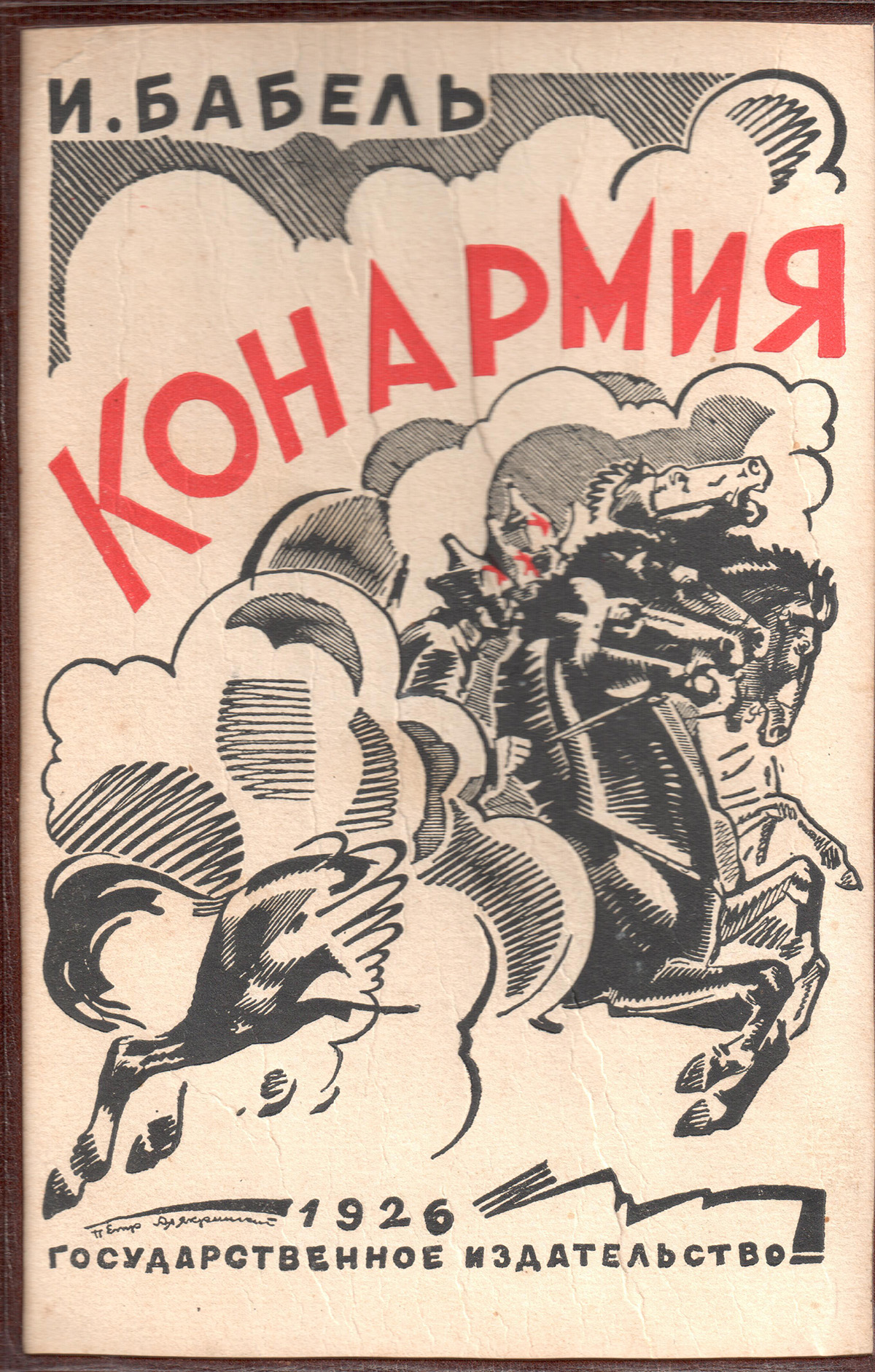

В 2018 году вышла подготовленная мной «Конармия» в академической серии «Литературные памятники», где она напечатана по первому отдельному изданию 1926 года, а в дополнениях конармейский дневник опубликован по автографу, с устранением редакторской унификации. Эта книга послужила основой для первого тома готовящегося в ИМЛИ собрания сочинений, но даже по сравнению с «Литпамятниками» комментарий к рассказам и дневнику довольно существенно расширен.

В 2020 году петербургским издательством «Вита Нова» выпущена первая полная биография писателя «Исаак Бабель. Жизнеописание», которую я написала в соавторстве со Стивом Левиным. Эта книга также содержит материал для комментария к его произведениям.

Конечно, издание научного собрания сочинений такого выдающегося писателя, как Бабель, назрело давно, но только теперь, как мне представляется, мы к этой работе более или менее готовы.

— Расскажите, пожалуйста, как будет организовано это собрание сочинений, что в него войдет?

— Как вы уже сказали, собрание сочинений будет состоять из пяти томов. В него войдут все выявленные к настоящему моменту художественные, публицистические, эпистолярные тексты Бабеля и дневник 1920 года. Строится оно по традиционному для такого рода изданий жанрово-хронологическому принципу.

Будучи в первую очередь мастером короткого рассказа, Бабель в то же время стремился к созданию циклов и книг. Но сформировал он только два, «Конармию» и «Одесские рассказы», что сказалось на структуре готовящегося собрания. Первый том — книга «Конармия» (35 рассказов) и подготовительные материалы к ней: Дневник 1920 года, планы и наброски. Открывается первый том автобиографией Бабеля, написанной в ноябре 1924 года. В начале второго тома печатаются «Одесские рассказы» (цикл, составленный самим писателем: «Король», «Как это делалось в Одессе», «Отец», «Любка Казак»), затем по хронологии все рассказы 1913–1938 годов, опубликованные при жизни автора, далее в разделе «Неопубликованное, неоконченное» — рассказы, не увидевшие свет при его жизни или сохранившиеся только в черновых набросках. Кроме того, во втором томе будут представлены четыре известных перевода Бабеля — три с французского из Мопассана, которые я назвала, и с идиша — рассказ Давида Бергельсона «Джиро-Джиро». Жанровое разнообразие третьего тома, куда войдут пьесы «Закат» и «Мария», киносценарии, очерки, статьи, выступления, продиктовано небольшим объемом наследия писателя. Наконец, четвертый и пятый тома — все известные в настоящее время письма Бабеля, их более 1200. Четвертый том составят письма 1918–1929 годов, пятый — с 1930-го по 1940-й.

Хотя наследие Бабеля в научном собрании сочинений будет представлено в максимальном объеме, мы не можем называть его полным, так как основной архив писателя, содержавший рукописи подготовленных к печати и неоконченных произведений, записные книжки, письма, был конфискован во время обыска в московской квартире в Большом Николоворобинском переулке и на даче в Переделкине 15 мая 1939 года.

— А как продвигается работа? Что уже удалось сделать?

— В этом году или в начале следующего (стучу по дереву) выйдет первый том. В конце будущего года на утверждение ученым советом ИМЛИ должен быть представлен второй том, но это еще не станет окончанием работы над ним, предстоит серьезная предпечатная подготовка. О том, что уже предварительно сделано для следующих томов, каковы дальнейшие этапы, я предпочитаю пока не говорить.

— С чем читатели смогут познакомиться впервые благодаря этим книгам? И какие возможности это собрание сочинений открывает для будущих исследований?

— Читатели прежде всего смогут познакомиться со всеми выявленными к настоящему времени письмами Бабеля. Пока опубликована приблизительно треть из них, причем многие со значительными купюрами и искажениями авторского текста.

Что касается исследований. Во-первых, станут доступными в полном объеме все имеющиеся на данный момент художественные, публицистические и эпистолярные тексты Бабеля. Во-вторых, важно отметить, что это будут тексты, свободные от разного рода искажений, накопившихся за годы публикаций. И в-третьих, очень надеюсь, что значимой помощью будущим исследователям станут подробные комментарии к сочинениям писателя.

— Случались ли какие-то открытия и уникальные находки во время вашей работы?

— О да! Были находки просто невероятные, обо всех не рассказать. Приведу, пожалуй, лишь наиболее яркие примеры.

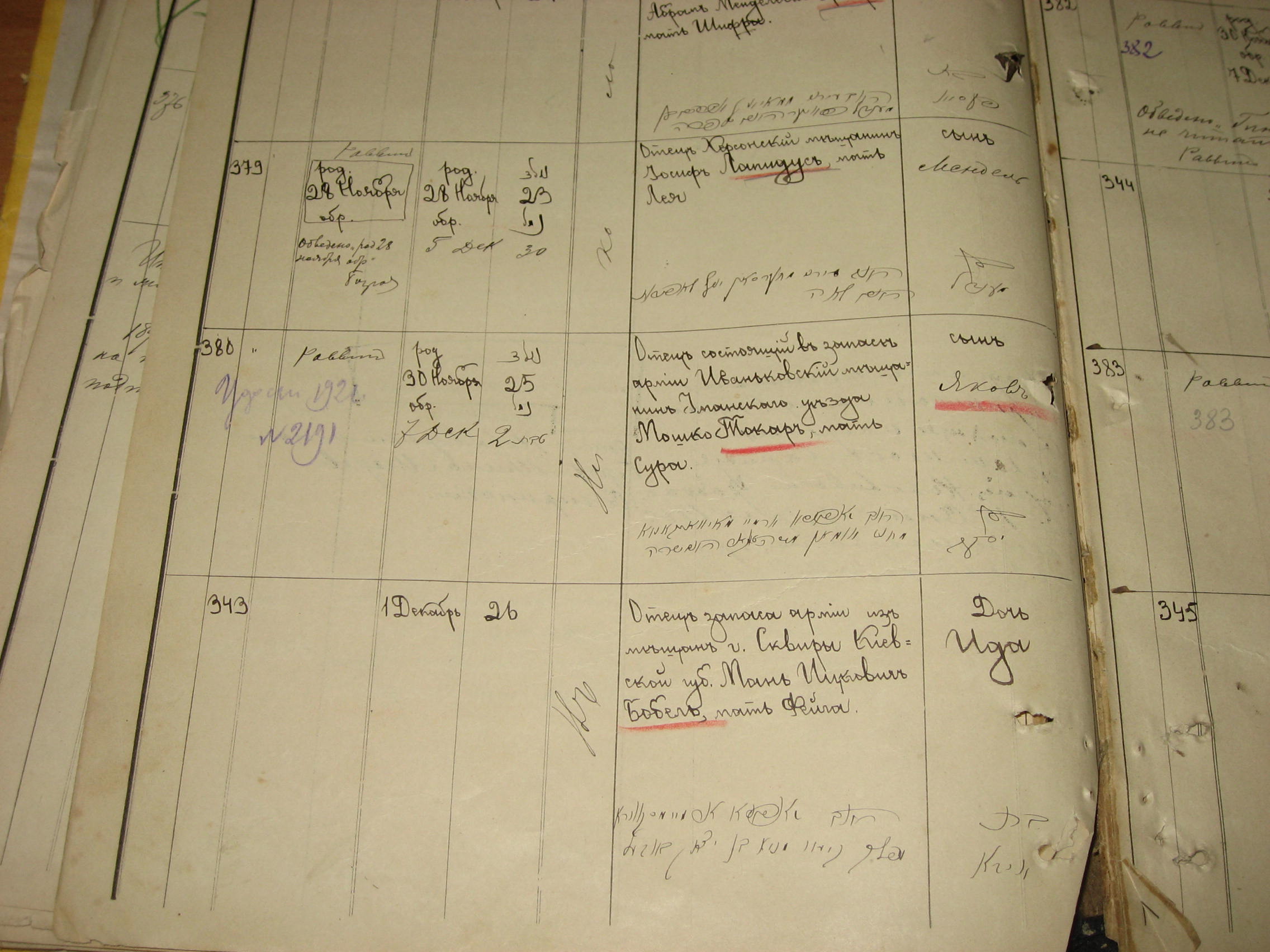

В 2012 году в Государственном архиве Николаевской области я обнаружила запись о рождении в Николаеве 1 декабря 1895 года сестры-погодка Исаака Бабеля Иды. О ней до тех пор ничего не было известно. Правда, прожила девочка всего полгода. Конечно, такое открытие ценно само по себе. Но мне важно было узнать, когда маленького Бабеля перевезли из Одессы в Николаев, и дата рождения Иды как раз говорит о том, что переезд состоялся не позднее ноября 1895 года. Известно, что вернулся он в Одессу в конце 1905-го. А потому заключительная фраза автобиографического рассказа «Первая любовь» (1925) «…я навсегда простился с Николаевом, где прошли десять лет моего детства» достоверна.

Многочисленные интереснейшие находки ждали меня в Российском государственном военном архиве (РГВА). Я изучила фонды Первой конной армии, 6-й кавалерийской дивизии, в которой служил Бабель, всех трех бригад 6-й дивизии, материалы других трех дивизий из состава Первой конной. Многие документы могут служить реальным комментарием и к рассказам, и к дневнику 1920 года. Удалось обнаружить малоизвестных участников Первой конной, с которыми Бабель соприкасался в 1920 году и которые упоминаются в его дневнике. Но я даже не могла представить, что обнаружу материалы, непосредственно касающиеся Бабеля, и даже его автографы. К таким документам относится, например, справка о снятии с довольствия Бабеля (Лютова) в столовой Штаба армии с 24 июня 1920 года. Во-первых, эта справка косвенно подтверждает, что Бабель, прибыв в Первую конную, какое-то время находился при ее Штабе, а в двадцатых числах июня перевелся в 6-ю кавалерийскую дивизию; во-вторых, из данной справки вытекает, что в Конармии знали настоящую фамилию писателя, а не только его псевдоним К. Лютов.

12 и 16 июля 1920 года Бабель упоминает в дневнике о том, что начал вести журнал военных действий. Среди документов 3-й бригады 6-й дивизии сохранилась машинописная копия составленной начальником полевого штаба армии С. А. Зотовым, видимо не позднее 12 июля, инструкции по ведению журнала военных действий в Первой конной армии, заверенная подписью К. Лютова.

В дневнике Бабеля упоминаются не только участники Первой конной, с кем он сталкивался постоянно, но и люди, с которыми жизнь свела его лишь однажды. Необычайный интерес представляет дневниковая запись от 14 июля 1920 года. Бабель, владевший несколькими иностранными языками, опрашивал в штабе 6-й дивизии сбитого и взятого в плен американского летчика, назвавшегося именем Франк Мошер. На самом деле им оказался Мериан Колдуэлл Купер, впоследствии известный кинорежиссер, наибольшую популярность ему принес фильм 1933 года «Кинг-Конг». Так вот, мне посчастливилось обнаружить опросный лист (машинопись с подлинной подписью К. Лютова), сохранившийся даже в двух экземплярах — среди документов 2-й и 3-й кавалерийских бригад 6-й дивизии.

Наряду с подробным и ярким описанием Мошера (Купера) и беседы с ним в дневниковой записи от 14 июля есть такой пассаж: «Письмо майора Фонт-Ле-Ро — в Польше плохо, нет конституции, большевики сильны, социалисты в центре внимания, но не у власти. Надо учиться новым способам войны». Речь шла о командире американской эскадрильи им. Т. Костюшко, воевавшей на стороне поляков, друге Купера Седрике Эрроле Фаунтлерое. Выяснилось, что Бабель в дневнике кратко изложил содержание его письма полковнику Бенджамину Каслу, банкиру и президенту Нью-Йоркского клуба воздухоплавания. Это письмо с английского перевел Бабель, и его перевод (также машинопись с подлинной подписью К. Лютова) сохранился среди бумаг 3-й бригады 6-й дивизии.

Кстати, Мошер (Купер) остался только на страницах дневника, а Фаунтлерой упомянут в рассказе «Эскадронный Трунов».

— А с какими сложностями пришлось столкнуться при подготовке научного собрания сочинений Бабеля?

— Довольно часто бывает непросто выбрать основной источник, по которому в собрании сочинений печатается то или иное произведение, если оно было опубликовано при жизни автора несколько раз. Трудности могут возникать при датировке произведения, особенно если проставленную автором дату нельзя считать достоверной. Порой сложно прокомментировать ту или иную реалию, проникнуть до конца в авторский замысел и т. д. Но все эти трудности так или иначе преодолимы.

— В основе творческого метода Бабеля, как известно, лежит удивительное сочетание факта и вымысла. Об этой отличительной черте своей поэтической системы, о вплетении в реальные события несуществующих явлений, смещении дат, перемене мест сам писатель говорил не раз. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Для чего это было ему нужно и как отразилось в произведениях?

— Признаюсь, это одна из моих любимых тем. Значительная часть рассказов Бабеля посвящена реальным историческим или автобиографическим событиям, их действие происходит в конкретных местах — Одессе, Николаеве, городах и местечках Волыни и Галиции, Петрограде, Париже, Тифлисе, Москве; иногда называются конкретные улицы и дома. Многие детали в его произведениях точны и достоверны. И в то же время Бабель нередко совершает пространственные и временные перестановки, смещает даты и т. п.

Итак, в 1936 году Бабель говорил корреспонденту «Комсомольской правды»:

«Литература складывается из трех явлений.

Во-первых: действительная жизнь; необходимо знать действительную жизнь.

Во-вторых: чтобы эту действительную жизнь забыть.

В-третьих: чтобы ее сочинить и чтобы осветить таким ослепительным светом действительную жизнь, чтобы это и была настоящая жизнь».

«Конармия», как известно, начинается с двух географических смещений, вернее подмен. Это шоссе, идущее от Бреста до Варшавы, вместо шоссейной дороги между Житомиром и Новоградом-Волынским в рассказе «Переход через Збруч»; сама река Збруч, будто бы протекающая в Новограде, в этом же рассказе и рассказе «Солнце Италии» (на самом деле Случь). Шоссе от Бреста до Варшавы появилось, думаю, как символическое обобщение той конечной цели, которая стояла перед Первой конной армией во время ее польского похода. Причину замены реки Случь на Збруч многие исследователи видят в том, что Збруч был пограничной рекой, в частности в 1921–1939 годах по нему шла часть советско-польской границы. Мне кажется, что нельзя не учитывать и бóльшую фонетическую яркость слова Збруч (звуки «б», «р», удвоенный звук «з»: «через Збруч»).

Рассказ «Конкин» основан на реальном событии и посвящен подвигу политкомиссара Николая Александровича Конкина, награжденного орденом Красного Знамени за участие в бою под селом Старосельцы 14 июня 1920 года, в котором он получил три огнестрельных ранения — в обе руки и в правую ногу, но остался в строю. Бабель точно указал все ранения, но местом действия выбрал не Старосельцы, а Белую Церковь, и «наградил» Конкина тремя орденами Красного Знамени. Три ордена — гипербола, смысловая рифма к трем ранениям, недаром названным в рассказе «тремя отличиями в делах против неприятеля».

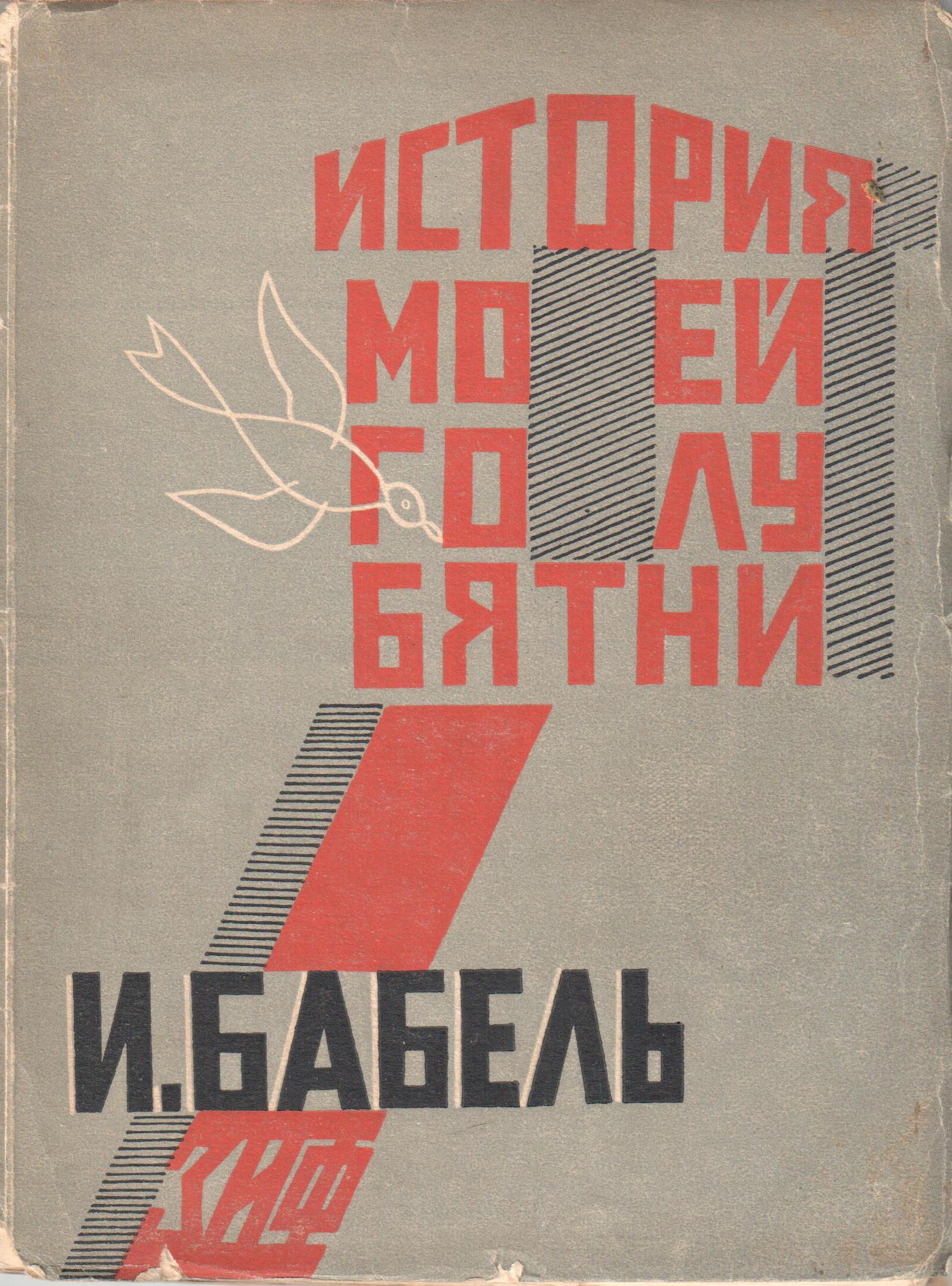

В «Истории моей голубятни», где действие происходит в Николаеве, герой отправляется покупать голубей на Охотницкую. Но никакой Охотницкой в Николаеве нет и не было. На самом деле это одесский топоним, другое название Староконного рынка (Охотницкая есть в рассказе «Любка Казак», и там сторож Евзель как раз продает голубей). Названа и конкретная дата, когда герой отправляется за голубями, — 20 октября 1905 года, второй день еврейского погрома в Николаеве; в рассказе Бабеля он приходится на воскресенье, на самом деле это был четверг. Кроме того, в автобиографической «Истории моей голубятни» все события сдвинуты на год по сравнению с реальной биографией писателя.

В новелле «Улица Данте» парижская топография кажется безупречной. За одним, но весьма существенным исключением. На реальную улицу Данте Бабель помещает никогда не существовавший отель Дантон, дом с готическим фасадом (между тем строительство улицы Данте шло в 1890-х и в самом начале 1900-х), да еще поселяет сюда самого Дантона, который жил в Париже на другой улице. В этом произведении Бабелю понадобились и Данте, и Дантон, потому он их объединяет. И опять-таки, нетрудно заметить чисто фонетическое созвучие в именах Данте и Дантона: повторенные в рассказе каждое по три раза, они становятся аллитерацией.

Лишь однажды писатель свой прием смешения факта и вымысла обнажает, точнее предоставляет это сделать герою рассказа «В подвале», двенадцатилетнему мальчику: «Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца». Напомню, что Рубенс умер в 1640 году, то есть за 37 лет до смерти Спинозы в 1677-м. И само собой, никакого Синедриона там быть не могло.

— Насколько эта работа по обнаружению разного рода искажений в сочинениях и выявлению мистификаций писателя усложнила процесс по комментированию его наследия и подготовке собрания сочинений?

— Я бы не сказала, что работа по распознаванию факта и вымысла усложняет процесс комментирования, — наоборот, выявлять все эти несоответствия художественных и реальных фактов очень интересно: вот так написано в рассказе, а вот так было на самом деле. Взять хотя бы примеры, которые я только что привела. Разве не увлекательно выяснять, почему у Бабеля через Новоград протекает река Збруч, а не Случь, почему у Бабеля Дантон живет на улице Данте и т. д.?

— Бабель неоднократно жаловался на небрежность в изданиях его сочинений, на опечатки и ошибки, искажающие его тексты, меняющие их смысл. Будут ли эти текстологические проблемы решены в собрании сочинений и если да, то каким образом?

— Разумеется, избавление от разного рода опечаток и искажений текста — одна из главных задач собрания сочинений. Возьмем такой пример. В рассказе «Смерть Долгушова» есть фраза: «Поляки вошли в Броды и были выбиты контратакой». В десяти печатных источниках и в авторизованной машинописи эта фраза напечатана в таком виде. Но в третьем издании «Конармии» 1928 года из слова «поляки» выпала буква «я», в результате чего стало «Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой». Совершенно неясно в таком случае, чьи полки — наши ли, польские — и чья тогда контратака… (город Броды действительно несколько раз переходил из рук в руки). «Полки», а не «поляки» попали в большинство современных изданий и переводов. В собрании сочинений, о котором мы говорим, «Смерть Долгушова» печатается по сборнику 1934 года, но вносится соответствующее исправление.

И коль скоро речь зашла об опечатках в книгах Бабеля, не могу не привести еще один курьезный пример, хотя он и относится к посмертному сборнику. В рассказе «Эскадронный Трунов», в предложении «Мы <…> вырыли Трунову могилу на торжественном месте — в общественном саду, посреди города, у самого собора» в сборнике 1957 года, «собор» каким-то образом превратился в «забор», что никак не вяжется с «торжественным местом». Увы, «забор» перекочевал как в большинство современных изданий (даже если в примечаниях указано, что рассказ печатается по одному из прижизненных источников), так и в переводы.

— В начале нашего разговора вы упомянули конфискованный при обыске и аресте архив писателя. Не могу не спросить: не появилось ли какой-либо новой информации о нем? Есть ли вероятность того, что архив писателя когда-нибудь будет найден?

— К сожалению, не появилось, архив до сих пор не обнаружен. Запросы в соответствующие ведомства никаких результатов не дали. Но вероятность остается. И все же, если архив Бабеля найдется, я, честно говоря, буду расценивать это как чудо.

— Много ли оказалось утеряно бабелевских рукописей и текстов?

— На этот вопрос сейчас никто не ответит. Из протоколов обыска известно, что в московской квартире и на переделкинской даче было всего изъято 24 папки с рукописями. Это помимо записных книжек, содержания которых мы не знаем, и переписки. О том, что находилось в этих папках, можно хотя бы отчасти судить по заявлению Бабеля наркому внутренних дел Л. П. Берии от 11 сентября 1939 года: «Они содержат черновики очерков о коллективизации и колхозах Украины, материалы для книги о Горьком, черновики нескольких десятков рассказов, наполовину готовой пьесы, готового варианта сценария».

— Как вы думаете, насколько Бабель актуален сегодня? И как, на ваш взгляд, будет развиваться читательская судьба писателя в дальнейшем?

— Безусловно, актуален. Такой мастер слова, как Исаак Бабель, просто не может не вызывать живого интереса у читающей аудитории. А потому, очень надеюсь, его дальнейшая читательская судьба будет счастливой.