Вопреки скуке и страху

Пять стихотворений Филипа Ларкина

Поэт Филип Ларкин родился в 1922 году в семье, принадлежащей к «нижней части среднего класса», lower-middlebrow: его отец был городским казначеем в Ковентри. В самом начале войны Ларкин попал в Оксфорд — в армию не взяли из-за слабого зрения. Его ждал вовсе не тот жовиальный университетский мир, который мы знаем по Ивлину Во: Оксфорд военного времени, безлюдный, аскетичный, с неясными перспективами. В 1943 году Ларкин-выпускник должен был принять первую же должность, которую ему предложит министерство труда: он стал библиотекарем в провинциальном городке, что и определило его дальнейшую судьбу. В библиотеках Ларкин проработал до самой смерти — в мире науки и культуры, но не принадлежа к нему. Администрирование, строительство новых корпусов, расширение фондов, вопросы хранения и выдачи книг — но никак не их чтение и, тем паче, никаких особых связей с филфаком. Профессионально Ларкин был достаточно успешен: с 1955 года заведовал университетским книгохранилищем в Гулле и считался крупным экспертом библиотечного дела.

В каком смысле эта внешняя канва судьбы важна для понимания поэзии Ларкина? Он выпустил всего четыре сборника: первый, детский и подражательный, в 1945 году, за которым последовали The Less Deceived (1955), The Whitsun Weddings (1964) — его репутация опирается прежде всего на них — и, наконец, High Windows (1974). Пик поэтического пути Ларкина приходится на «большие» пятидесятые годы. Это интересное десятилетие — в России оно будто стерлось между поздним сталинизмом и хрущевской оттепелью; а в Англии тоже за войной словно сразу наступили модные и яркие шестидесятые, «Битлз», мода, секс, машинки Mini.

Между тем британские пятидесятые — это суровая и трудная жизнь, bleak austerity: еда по карточкам, тяжелая работа, слабая экономика, мерзкие рыбные консервы, отпуск в курортном захолустье, самоизоляция (на фоне космополитических 60-х, где тебе и США, и Италия, и Греция), огромная призывная армия, которую отправляют в десяток «афганов» рассыпающейся империи...

В поэзии пятидесятые годы — это реакция на большие горизонты прошлых десятилетий. Реакция на грандиозную модернистскую революцию Паунда и Элиота, взрывное расширение формальных средств, словаря, предметов и текстов, с которыми работали поэты: тут вам и мифология, и психоанализ, и Китай, и Индия — что хотите.

В поэзии пятидесятые годы — это реакция на большие горизонты прошлых десятилетий. Реакция на грандиозную модернистскую революцию Паунда и Элиота, взрывное расширение формальных средств, словаря, предметов и текстов, с которыми работали поэты: тут вам и мифология, и психоанализ, и Китай, и Индия — что хотите.

Затем на модернистскую революцию наложилась поэтическая тревожность 1930-х, pink decade английской литературы, когда поэзия устами Одена, Спендера, МакДиармида трубила и била в набат, и Англия для нее выступала лишь частью глобального пространства борьбы между демократией, коммунизмом и фашизмом. Элиот, хотя и находился на другом конце политического спектра, тоже мыслил себя, свое творчество и свою страну в широкой перспективе Великой Европейской Культуры и христианства с большой буквы.

Поэзия 1950-х — это, напротив, скудость, выдержанность художественных средств; отказ от больших интертекстов, требующих комментария, от сложных аллюзий к классической мифологии. Внимание к повседневности, к повседневному опыту, к той самой тяжелой и серой жизни, но без пафоса освобождения рабочих и крестьян. И внимание к Англии.

Хотя само название родины в поэзии Ларкина присутствует крайне редко, такой точности и любви к Here (так называется одно из декларативных его стихотворений), сковородкам, магазинам, поездам, нейлоновым колготкам, шестидесятиваттным лампочкам, потертым плакатам едва ли можно найти у кого-то в предыдущие десятилетия: «Я не хочу превзойти заурядное [commonplace]. Я люблю заурядное. Я живу совершенно заурядной жизнью. Мне дороги обыденные вещи».

Одновременно Ларкин был против не только big picture Элиота, Одена и Паунда, но и против нового поэтического профессионализма — когда поэт живет при университете и кормится гастрольным чесом по американским и канадским вузам, читая там лекции о стихах, своих и чужих, получая стипендии и премии. Ларкин высмеивал «порхающий» образ жизни поэта-лектора-критика: «Я не могу понять этих ребят, которые катаются по американским университетам, объясняя, как они пишут стихи: это как ходить и всем объяснять, как ты спишь со своей женой». Он — человек, делающий обычную работу с девяти до пяти часов каждый день. Это не предмет для гордости, но точка отсчета: частный человек со своими частными переживаниями.

Филип Ларкин

Филип Ларкин

Ключевое слово и главная добродетель для Ларкина-поэта — опыт (experience) и верность ему: «Моя главная ответственность — перед самим опытом, который я пытаюсь спасти от забвения ради него самого. Почему мне следует этим заниматься, понятия не имею, но полагаю, что порыв сохранить лежит в основе всего искусства». То есть искусство для Ларкина — не пропаганда, не артиллерия интеллектуальных упражнений, но попытка ухватить некий важный опыт, запечатлеть ему и рассказать о нем другому, другому и равному, не нуждающемуся в сложной дешифровке.

Почти все стихотворения Ларкина в той или иной степени автобиографичны; его голос доброжелательно обращается к собеседнику, предполагая общность опыта; поэт отталкивается от какой-то повседневной вещи, события, эмоции и затем начинается сложное движение мысли. Эта позиция (строгость высказывания и внимание к повседневности) проявляется и на уровне формы: у Ларкина нет просторных излияний поэтической материи, как у Паунда или Дилана Томаса, почти нет свободного стиха (отсутствие рифмы и неточная рифма встречаются редко и всегда служат определенной смысловой задаче). Он выбирает четкое, даже жесткое деление на строфы.

Одновременно лексика Ларкина очень разнообразна, от грубых разговорных выражений до возвышенных архаизмов, а пятистопный ямб — самый частый у него размер — близок ритму обыденной речи.

Talking in Bed

Впрочем, я слишком далеко ушел в общие рассуждения о Ларкине. Небесплодным такой разговор становится лишь при преломлении о конкретные стихотворения.

Стихотворения, о которых я хочу рассказать, принадлежат сборнику The Whitsun Weddings, «Свадьбы на Троицын день», пожалуй, самому сильному сборнику Ларкина (почему так — чуть позже). Первое из них (Talking in Bed) даcт вам представление о том, как поэт видит и говорит:

Talking in bed ought to be easiest,

Lying together there goes back so far,

An emblem of two people being honest.

Yet more and more time passes silently.

Outside, the wind’s incomplete unrest

Builds and disperses clouds in the sky,

And dark towns heap up on the horizon.

None of this cares for us. Nothing shows why

At this unique distance from isolation

It becomes still more difficult to find

Words at once true and kind,

Or not untrue and not unkind.

Разговаривать в постели должно бы было быть совсем легко.

Лежать вместе уводит в такую даль.

Символ двух людей, которые честны друг с другом.

Тем не менее, все больше времени проходит в молчании.

Снаружи, неполное беспокойство ветра

Создает и рассеивает облака по небесному кругу,

И темные города громоздятся на горизонте.

Всему этому нет до нас дела. Ничто не показывает,

Почему, на этом необыкновенном расстоянии от одиночества,

Становится все труднее найти

Слова, одновременно истинные и добрые,

Или [по крайней мере] не-истинные и не-добрые.

(Подстрочный перевод А. Макушинского)

Два человека, два близких человека в постели. Они физически вместе, но между ними — сложность отношений и сложность коммуникации; они, по идее, должны быть предельно свободны и откровенны, предельно далеки от одиночества, но они молчат и погружены в него. Само название задает тон: не «Тишина», не «Молчание», не, например, Alone together, но сухая, почти протокольная конструкция с причастием настоящего времени: «Разговоры в постели».

Четкая структура с перехлестывающей рифмовкой (aba, cac, dcd) иронически оттеняет эмоциональный раздрай между двумя людьми. Первая строчка — декларация: «Казалось бы, разговаривать в постели — легче всего». И она опровергается всем дальнейшим ходом стихотворения, начиная с переклички talking и lying — мучительной и самобичующей игры слов (lying — лежать и лгать вместе). Нулевая степень интимности.

Потом — вторая строфа. Если первая статична (это экспозиция, общее суждение, метафора, эмблема), то со второй медленно стартует движение. Начинается строфа с еще одной амбивалентной строки. More and more time passes silently можно понять и как «время идет и идет, а два человека молчат», и как «все больше и больше времени проходит в молчании». И тут оптика резко меняется, камера сдвигается во внешний мир, ночной ландшафт, который вторгается в ситуацию «двоих в постели».

Филип Ларкин клеит обои

Филип Ларкин клеит обои

Дальше «Ветер строит и рассеивает облака по небу» — и анжамбеман, разрыв предложения между строфами: And dark towns heap on the horizon. Этим средством подчеркивается предельное отдаление-выход в мир: непредсказуемые «темные города громоздятся на горизонте». Огромный и суровый мир, который простирается в неизвестном направлении. Этот сдвиг оптики немного напоминает «Родню» Михалкова, где мутная и изломанная история отношений главных героев прерывается тем, что камера резко перефокусируется на бегуна за окном, грузовики с солдатами, пустой стадион на закате — гулкая и отдельно идущая жизнь большого мира, которая контрастирует со спутанностью эмоций и отношений.

И после этого максимально резкого и метафорически выпуклого выхода вовне — камера поэта возвращается к героям, и оказывается, что это не абстрактные two people, а «мы», Ларкин и его возлюбленная. Или мы — все, находившиеся в такой ситуации. И там же — единственная фраза, где Ларкин высказывает свое личное суждение: «Ничему из этого до нас нет дела» (None of this cares for us), суждение, усиленное столкновением двух местоимений, внутренней рифмой, где this (большой безразличный мир), с твердой согласной th и высокой гласной i, давит слабую гласную us.

Но стихотворение этой мыслью не заканчивается. Последняя строфа — особенно важная, это подчеркивается иной рифмовкой (eee, find-kind-unkind), тремя звенящими дифтонгами — возвращает к ситуации двоих и их близости-дальности. До этого ситуация более-менее определилась: двое физически рядом, но эмоционально далеко, не могут достучаться друг до друга — банальная, в общем, ситуация контраста. И суровый, взбаламученный мир как коррелят их состояния. Всё, история как будто рассказана — но тут поэт делает прыжок и со своей сдержанной точностью говорит то, ради чего все это и было написано: «становится все труднее найти слова, одновременно истинные и добрые, или не-неистинные и не-недобрые». Проблема не в том, чтобы найти слово, дарующее одновременно истину и сочувствие, но в том, чтобы избежать лжи и жестокости.

Суть стихотворения — в скрытой эмоциональности смыслового зазора между как бы синонимичными true и not untrue, kind и not unkind. И этот зазор возникает не сам по себе, а как поэтическая кульминация доминирующих в стихотворении двойных отрицаний. Incomplete unrest должно означать complete rest, distance from isolation должно означать nearness или togetherness, not untrue должно означать true; должно — но не означает.

Reference Back

У Ларкина были сложные родители. Его отец — жесткий человек, поклонник Гитлера и фашизма, мать не обижал, но относился к ней (и вообще к женщинам) критически и пренебрежительно. Мама его была человеком слабым, часто падала в обморок, мужу не поддавалась, но отвечала на его суровость подчеркиванием собственных страданий. Как вспоминал Ларкин, за завтраком она кормила их словами, что хочет покончить жизнь самоубийством. Их сын, будущий поэт, был в некотором ужасе от того, что происходит в семье, и это сильно повлияло на его собственное нежелание иметь семью и детей.

Однако Ларкин не принадлежал к тем, кто от родителей сбегает и вычеркивает из своей жизни: напротив, он был связан с ними тысячами нитей. Как зрелый поэт Ларкин начался в 1948 году, со смертью отца, а его последнее стихотворение — прощальное, после которого он замолчал и через восемь лет умер от рака пищевода — было написано в год смерти матери (1977).

С матерью Ларкин всю жизнь поддерживал близкие отношения, настоянные на чувстве долга и чувстве вины. После смерти отца он купил ей дом и прожил с ней два года, после чего сбежал за свободой и самостоятельностью в Белфаст, где ему удачно предложили работу. Но эмоциональную связь сохранил, писал ей тысячи ободряюще-вежливых писем и приезжал навещать строго раз в месяц. И себя Ларкин в жизни считал больше похожим на мать, хотя в плане культуры и поэтических вкусов на него больше повлиял отец.

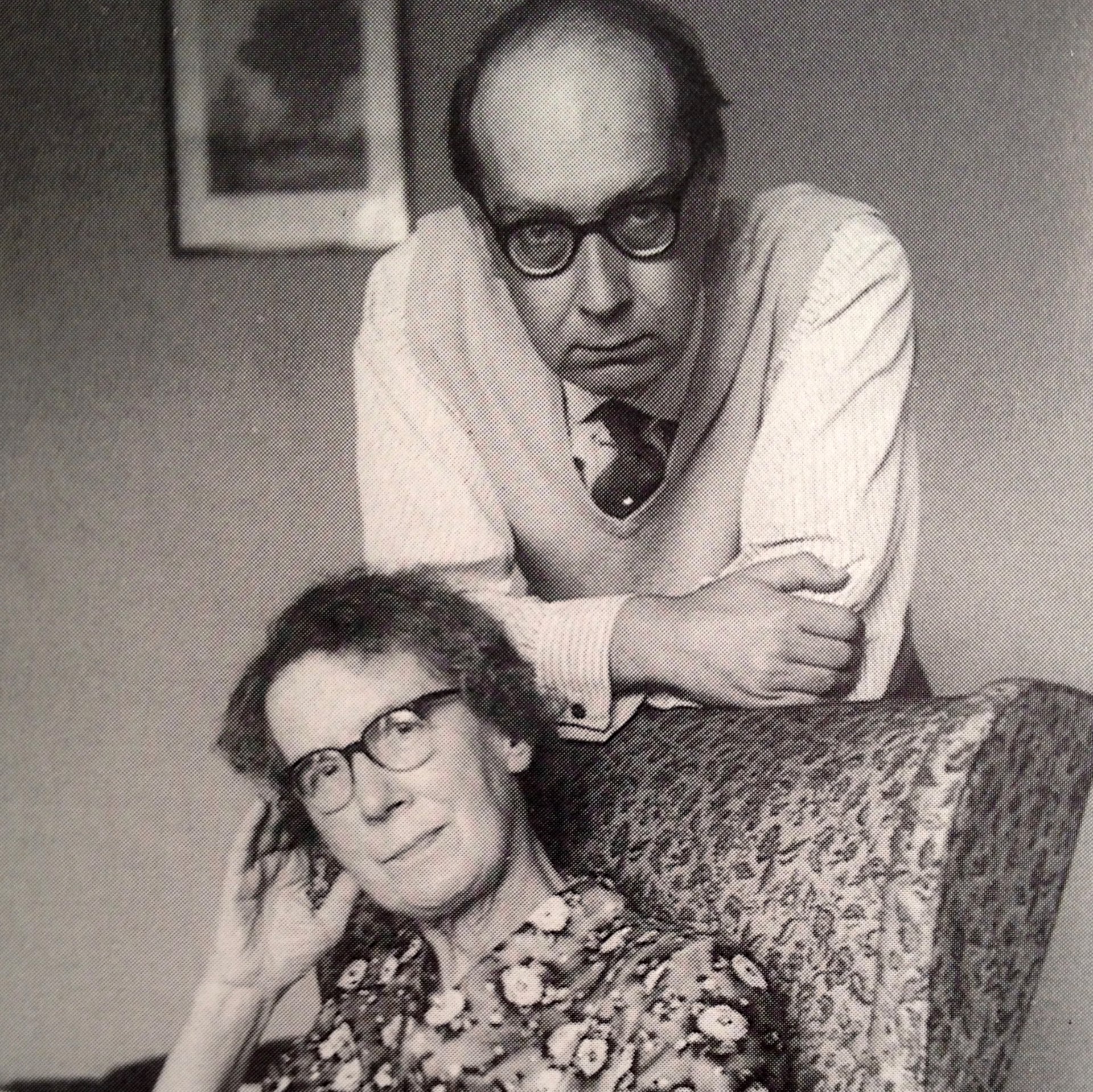

Филип Ларкин со своей матерью Евой

Филип Ларкин со своей матерью Евой

Рассказываю я об этом не просто так: мать для Ларкина была музой, хронологически первой из женщин, отношения с которыми изменили его поэзию. И в сборнике Whitsun Weddings два стихотворения связаны с ней самым непосредственным образом.

That was a pretty one, I heard you call

From the unsatisfactory hall

To the unsatisfactory room where I

Played record after record, idly,

Wasting my time at home, that you

Looked so much forward to.

Oliver’s Riverside Blues, it was. And now

I shall, I suppose, always remember how

The flock of notes those antique negroes blew

Out of Chicago air into

A huge remembering pre-electric horn

The year after I was born

Three decades later made this sudden bridge

From your unsatisfactory age

To my unsatisfactory prime.

Truly, though our element is time,

We are not suited to the long perspectives

Open at each instant of our lives.

They link us to our losses: worse,

They show us what we have as it once was,

Blindingly undiminished, just as though

By acting differently, we could have kept it so.

Возвращено на рассмотрение [1]

Вот та была милая, я услышал, как ты зовешь

Из неудовлетворительной прихожей

В неудовлетворительную комнату, где я

Ставил пластинку за пластинкой, лениво,

Убивая свое время дома, время, которое

Ты так ждала.

Это была Riverside Blues Оливера. И теперь

Я, наверное, всегда буду помнить, как

Стая нот, что те древние негры выдували

Из чикагского воздуха в

Огромный запоминающий доэлектрический рог

В год после того, как я родился

Три десятилетия спустя построила этот внезапный мост

Между твоей неудовлетворительной старостью

И моей неудовлетворительной зрелостью.

Воистину, хотя наша стихия — время,

Мы не приспособлены к долгим перспективам

Открывающимся в каждое мгновение нашей жизни.

Они связывают нас с нашими утратами: что хуже,

Они показывают нам то, что мы имеем, таким, каким оно когда-то было,

Ослепляюще неистощенным, как будто

Действуя иначе, мы могли бы сохранить его таким.

Обстоятельства создания этого стихотворения нам известны: август 1955 года, Ларкин приехал к матери в гости на свой день рождения. Ему не о чем с ней говорить, и со скуки он сидит в гостиной и проигрывает свои любимые пластинки (Ларкин был большим ценителем джаза). Стихотворение начинается сразу с ее слов — «Вот эта, кажется, была милая»: мать пытается пробить отчуждение и сделать ему приятное робким комплиментом, робкой попыткой сказать что-то о его музыке.

Громоздкий повторенный эпитет «неудовлетворительный» обвиняет прихожую и гостиную в неуместности самой ситуации — где мать вынуждена неуклюже идти на контакт, а сын злится на то, что она ничего не понимает в его музыке, но сам сочувствует ей и винит себя за бессмысленность визита, которого она так ждала (Wasting my time at home, that you // Looked so much forward to). И на уровне формы эта неловкость выражается двустишиями с неравным числом слогов, смешанной рифмой I — idly; и в последнем двустишии соскок с тетраметра на триметр и с ударного you на безударное to — стих как бы умеряет злость и признает тихое огорчение матери, которая так ждала приезда сына.

Но дальше, во второй строфе, все раздвигается. Повисающие в воздухе реплики между прихожей и гостиной, матерью и сыном, уступают место огромным расстояниям во времени — между ее старостью, его возрастом и той эпохой, когда раздающиеся сейчас звуки были сыграны «древними неграми» в Чикаго, — и эта осязаемая древность растягивает стих в гулкие и трубные слоги: a huge remembering pre-electric horn.

Фрустрация уступает место возвышенному размышлению о времени — точнее, посреди этой блеклой «неудовлетворительной» повседневности случается эпифания: Ларкин вдруг понимает, что эта запись была сделана через год после его рождения, и видит волны времени, расстилающиеся перед ним.

Поэт, его пластинка, его старая мама, год его рождения, его возраст, который перевалил уже за тридцать, — и огромные пропасти между ними. И никакая аффективная симпатия к отдельным прекрасным вещам, к парящим нотам «Риверсайд-блюз» не способна перекрыть эти пространства. Стихотворение все равно окрашено в минорные тона, рефреном повторяется это канцелярское «неудовлетворительное», и звучит оно уже не досадой, как в первой строфе, а окончательным осуждением: From your unsatisfactory age // To my unsatisfactory prime.

Ричард Мерфи, Дуглас Данн, Филип Ларкин и Тед Хьюз

Ричард Мерфи, Дуглас Данн, Филип Ларкин и Тед Хьюз

Но стихотворение идет дальше — и выше — в философский регистр; строки раздвигаются в просторный пятисложник. Уже не I и you, но our и we — не частные отношения между поэтом и его матерью, но общий удел человеческий. Из одной неуклюжей реплики вырастает озарение о памяти и музыке, а из него — мысль о сущности времени:

Truly, though our element is time,

We are not suited to the long perspectives

Open at each instant of our lives.

They link us to our losses:

Строки-волны, которые нарастают и отступают: They link us to our losses — пауза и диагноз, меланхолическое понимание времени захлестывает. Эпифания окрашивается в трагические оттенки именно потому, что «долгие перспективы» указывают на утрату (our losses). Но потом, в последних трех строках, новое движение, новая волна: Ларкин выстреливает предельным уточнением (почему время обманывает), своим коронным приемом укладывая отягощенную смыслом и эмоциями идею в короткие техничные конструкции — They show us what we have as it once was, «Они показывают нам то, что мы имеем, таким, каким оно когда-то было», рубленые, односложные, разговорные слова.

И после этой убийственной, похоронной точности — новая строка, новое дыхание, разворот, последняя попытка сыграть на стороне надежды и вечности, а не забвения и смерти: вибрирующее, издыхающе-звенящее ассонансами полуотрицание Blindingly undiminished, его «вопреки» подчеркнуто заменой одной стопы другим размером (reversed foot). И в огромном, пустом, гулком меланхолическом пространстве этого стихотворения порыв к «ослепляюще неистощенному» — в некотором роде пик, после которого все равно падение, черная мораль (как будто мы что-то могли изменить, но нет), усиленная сдвигом от «сомневающихся» полурифм perspectives/lives и worse/was к эмфатической полной рифме though/so — как последний гвоздь в крышку. Но попытка взлета была.

Love Songs In Age

Любовь к матери не отпускала Ларкина и искала поэтического выражения — и он сделал еще одну попытку [2]. Love Songs in Age он писал несколько лет, изначально вдохновленный еще одним визитом к ней, на Рождество.

She kept her songs, they kept so little space,

The covers pleased her:

One bleached from lying in a sunny place,

One marked in circles by a vase of water,

One mended, when a tidy fit had seized her,

And coloured, by her daughter —

So they had waited, till, in widowhood

She found them, looking for something else, and stood

Relearning how each frank submissive chord

Had ushered in

Word after sprawling hyphenated word,

And the unfailing sense of being young

Spread out like a spring-woken tree, wherein

That hidden freshness sung,

That certainty of time laid up in store

As when she played them first. But, even more,

The glare of that much-mentioned brilliance, love,

Broke out, to show

Its bright incipience sailing above,

Still promising to solve, and satisfy,

And set unchangeably in order. So

To pile them back, to cry,

Was hard, without lamely admitting how

It had not done so then, and could not now.

Песни о любви в старости

Она хранила свои песни, они занимали так мало места,

Обложки нравились ей:

Одна выцвела, лежа на солнце,

Одна в разводах от вазы с водой,

Одна подшита, когда ее схватил припадок любви к чистоте,

И раскрашена, ее дочерью —

Итак, они ждали, пока, во вдовстве

Она не нашла их, разыскивая что-то другое, и стояла

Заново узнавая, как каждый ясный послушный аккорд

Возвещает

Слово за раздольным словом через дефис,

И неколебимое чувство того, что ты молода

Раскинулось, как пробужденное весною дерево, где

Пела та скрытая свежесть,

Которую неоспоримое время сохранило про запас

Как тогда, когда она играла их в первый раз. Но, даже больше,

Свет этого часто упоминаемого сияния, любви

Вспыхнул, чтобы показать

Как ее яркое начало плывет в небесах

Всё еще обещая разрешить, утолить

И расположить в неизменном порядке. Так что

Снова сложить их в стопку, плакать

Было тяжело, не признав нехотя, что

Она [любовь] тогда этого не сделала, не может и сейчас.

Начинается стихотворение с she (она), без упоминания матери: Ларкин специально придал ему более объективное, внеличное звучание. Некая женщина — вдова — хранит песни своей молодости. Песни начала века, то есть ноты и слова над ними (поэтому hyphenated word). Первая строфа, после экспозиции, наполнена сочувствием — в деталях, из которых складывается целая жизнь: One bleached from lying in a sunny place, // One marked in circles by a vase of water, // One mended, when a tidy fit had seized her, // And coloured, by her daughter. И вот она, уже одинокая вдова, случайно натыкается на эти песни. И тут разрыв предложения между аж двумя строфами (She found them, looking for something else, and stood...) передает эту ошеломленность, потрясение чувств — она видит слова и аккорды, и в ней буквально воскресает ее молодость.

Если доминанта первой строфы — мягкое сочувствие и чуть-чуть иронии (как эта жизнь прошла), то второй — прямо девятнадцативечно-романтическая, бетховенско-шубертовская песнь ожившего чувства. «И неколебимое чувство молодости раскрылось как пробужденное весною дерево», китсовское spring-woken tree. Но здесь не просто природно-стихийная экспансивность (sprawling... spread-out). Второй слой и столп этой строфы — надежность, неколебимость (unfailing... certainty). И это у Ларкина, для которого время и чувства суть deceiving, то, что обманывает и обламывает!

Филип Ларкин слушает музыку с подругой

Филип Ларкин слушает музыку с подругой

Однако стихотворение не останавливается на плато, на ровном ровне цветения чувств и воспоминаний о молодости, а делает прыжок к третьей строфе, подчеркнутый еще одним разрывом синтагмы (even more...). Прыжок от души к духу, от природных чувств к силе, которая за ними стоит. И тут Ларкин прямым текстом называет любовь — хотя у него очень сложные отношения с этим словом, понятием и сущностью. Он называет ее, но сразу упаковывает, смягчает — «свет этого часто упоминаемого сияния, любви», — ослабляет ужасающую силу, с которой он говорит. Однако love, хотя и в остраняющей обертке, все равно выведена в ударную позицию в строке, и вся сила стиха подчеркивает ее.

Третья строфа — про явление любви. Но любовь, названная прямо, явившаяся, у Ларкина сразу уходит в платонику — в то, что далеко и безлично, не воплощено в любимом, но ослепляет или сжигает, как Солнце. The glare of that much-mentionned brilliance, love, // Broke out, to show // Its bright incipience sailing above, // Still promising to solve, and satisfy. Эти четыре строки дантовского рая, с его балетом световых фигур, обрываются еще одним анжамбеманом — односложное So, как вздох.

Если в предыдущей разорванной строке упор смысла был на love, венчающей «свет сияния», то тут — короткое, разговорное, переходно-канцелярское so. «Итак, собрать их в стопку было тяжело», лаконичная констатация. Все кончается слезами; любовь, о которой пелось в песнях, не выполнила свои обещания. И мрачный месседж выражен простыми, максимально элементарными односложными словами, сухая истина языка: It had not done so then, and could not now (не признав, что она [любовь] тогда ничего не разрешила, не утолила и не упорядочила, и сейчас не может). It — это любовь, изначально, по черновикам там и стояло love, но Ларкин заменил love на it, добиваясь максимальной скелетности высказывания.

Как пишут комментаторы, это стихотворение о разочаровании и расставании с иллюзиями. Но утверждать так означает не понимать суть поэзии Ларкина: он пишет не размышление на заданную тему, а нечто в движении, где исход не ясен до самого конца. Не только в Love Songs in Age, но и в Mr. Bleaney, Self is the Man и еще много где, он думает по ходу и меняет свою мысль, она летит в непредвиденном направлении. Это настоящая поэзия: когда ты говоришь первое слово, первый звук, и попадаешь в поток с непредсказуемым течением. И, попадая в этот поэтический поток, Ларкин идет к любви, доходит до нее, пусть и в ослепляюще-платоническом виде; но она наталкивается на личный опыт облома, и порыв останавливается, кристализируясь в точных формулах того, почему любовь бессильна.

The Whitsun Weddings

The Whitsun Weddings, «Свадьбы на Троицын день», — одно из наиболее известных и любимых стихотворений Ларкина. Сюжет прост: на выходные поэт едет на поезде из Гулля, на северо-востоке Англии, где он живет и работает, в Лондон. И по пути ему встречаются свадьбы — на станциях, одна за другой, с молодоженами прощаются и сажают их на поезд в столицу, где должен пройти их медовый месяц. Почему именно на Троицын день? Whitsun — древнее англосаксонское название праздника Пятидесятницы, в седьмое воскресенье после Пасхи. По английским законам 1950-х пары, которые успеют вступить в брак до или во время этих выходных, получают налоговый вычет за год, и для не очень богатых семей это было большим подспорьем.

That Whitsun, I was late getting away:

Not till about

One-twenty on the sunlit Saturday

Did my three-quarters-empty train pull out,

All windows down, all cushions hot, all sense

Of being in a hurry gone. We ran

Behind the backs of houses, crossed a street

Of blinding windscreens, smelt the fish-dock; thence

The river’s level drifting breadth began,

Where sky and Lincolnshire and water meet.

All afternoon, through the tall heat that slept

For miles inland,

A slow and stopping curve southwards we kept.

Wide farms went by, short-shadowed cattle, and

Canals with floatings of industrial froth;

A hothouse flashed uniquely: hedges dipped

And rose: and now and then a smell of grass

Displaced the reek of buttoned carriage-cloth

Until the next town, new and nondescript,

Approached with acres of dismantled cars.

Свадьбы на Троицын день

В ту Троицу я задержался:

Только где-то

В двадцать минут второго, в залитую солнцем субботу

Мой поезд, на три четверти пустой, выкатился,

Все окна закрыты, все диваны горячи, всё ощущение

Спешки ушло. Мы ехали

Мимо задних дворов домов, пересекли улицу,

Слепящих лобовых стекол, почувствовали запах забитого рыбами канала; оттуда

Началась ровная, широкая, бегущая река,

Там, где встречается вода, небо и Линкольншир.

Все полуденные часы, сквозь невыносимую жару, спящую

На много миль вглубь страны,

Мы медленно, останавливаясь, двигались на юг по кривой.

Мимо проходили широкие фермы, коровы, отбрасывающие короткие тени, и

Каналы, где переливалась промышленная пена,

Вспыхнуло стекло теплицы; кусты опускались

И вздымались: иногда запах травы

Вытесняла вонь обшитого пуговицами вагонного сукна

Пока следующий город, новый и непримечательный,

Не приближался [давая о себе знать] полями разобранных на части машин. [3]

Первые две строфы [4] — подробное, почти живописное описание ландшафта, с кинетическим подтекстом — движение поэта, работа его органов чувств вплетается в пейзаж. Поэма начинается жарой и спешкой; дремота в купе метафорически переносится вовне (tall heat that slept // for miles inland); наречие uniquely определяет не саму теплицу, а отношение к ней; анжамбеман dipped // and rose переносит в ритм стиха мелькание кустов в окне вагона. Солнце, жара, душный запах обтянутых тканью сидений. Нарезка моментальных ощущений праздного наблюдателя — запах рыбы в канале, блики на лобовых стеклах машин, задние стены домов... И только постепенно, ко второй строфе, «собирается», как из отдельных кубиков или мазков кисти, цельный — узнаваемо английский — ландшафт. Цельный — в смысле Ларкин включает архетипическую, еще с романтиков, тему противопоставления индустриального и сельского миров: wide farms... short-shadowed cattle... canals with floatings of industrial froth... town, new and non-descript.

Филип читает газету за завтраком

Филип читает газету за завтраком

Но тут скорее переплетение, чем конфликт; как и в другом стихотворении с характерно техничным названием Here, «здесь» для Ларкина — не только время, любовь и смерть, но и пространство, точнее, место: now and in England, выражаясь словами Элиота. И одна из локальных кульминаций поэмы, в конце первой строфы, — четкая смена регистра в одной строчке, вылет из калейдоскопа ощущений к именованию места: Where sky and Lincolnshire and water meet — как девиз на гербе.

Тем не менее поэт остается отдельным от мира, который пролетает перед ним в мелькающих образах. Он лениво читает свою книжку, поглядывая иногда в окно. Но вдруг его внимание привлекают (точнее, отвлекают) странные звуки и цвета.

At first, I didn’t notice what a noise

The weddings made

Each station that we stopped at: sun destroys

The interest of what’s happening in the shade,

And down the long cool platforms whoops and skirls

I took for porters larking with the mails,

And went on reading. Once we started, though,

We passed them, grinning and pomaded, girls

In parodies of fashion, heels and veils,

All posed irresolutely, watching us go,

As if out on the end of an event

Waving goodbye

To something that survived it. Struck, I leant

More promptly out next time, more curiously,

And saw it all again in different terms:

The fathers with broad belts under their suits

And seamy foreheads; mothers loud and fat;

An uncle shouting smut; and then the perms,

The nylon gloves and jewellery-substitutes,

The lemons, mauves, and olive-ochres that

Marked off the girls unreally from the rest.

Сначала я не обратил внимание, какой шум

Создают свадьбы

На каждой станции, где мы останавливались: солнце уничтожает

Интерес к тому, что происходит в тени,

И вдоль длинных прохладных платформ

Эти взвизги и крики я принимал за звуки, которые издают носильщики, резвящиеся с сумками с почтой,

И продолжал читать. Впрочем, стоило нам двинуться

Мы проехали мимо них — ухмыляющихся напомаженных девушек

Карикатурно одетых, мимо каблуков и вуалей;

Все [они] стояли нерешительно, смотрели, как мы проезжаем,

Как будто в конце события

Махая рукой на прощание

Чему-то, что его пережило. Пораженный, я высунулся

Вовремя следующий раз, с бóльшим любопытством,

И увидел всё это снова, уже по другому:

Отцов с широкими поясами под костюмами

И с морщинистыми лбами; матерей, шумных и толстых;

Дядюшку, выкрикивающего непристойности; а следом перманент,

Нейлоновые перчатки и суррогаты драгоценностей,

Лимонные, лавандово-лиловые и оливково-охряные [тона], которые

Отделяли девушек от всей этой реальности.

Сначала поэт не замечает свадьбы вообще. Потом — это смешные детали. Он видит происходящее сатирически: кричащие, вульгарные цвета платьев, прически, каблуки, узнаваемые типы: скучающие дети, дядюшки, выкрикивающие непристойности, самодовольные отцы семейств, толстые и громогласные мамаши...

Филип Ларкин и работники библиотеки

Филип Ларкин и работники библиотеки

Но поезд едет дальше, и тут, снова с анжамбеманом, который у Ларкина часто сигнализирует о чем-то важном (As if out on the end of an event // Waving goodbye // To something that survived it), сквозь сатиру проступает нечто иное: движение, которое соединяет людей в некоем новом бытии. Новом, но временном и хрупком: длящийся момент перехода между прошлым и будущим, «конец события», уступающий место «тому, что пережило его».

Yes, from cafés

And banquet-halls up yards, and bunting-dressed

Coach-party annexes, the wedding-days

Were coming to an end. All down the line

Fresh couples climbed aboard: the rest stood round;

The last confetti and advice were thrown,

And, as we moved, each face seemed to define

Just what it saw departing: children frowned

At something dull; fathers had never known

Success so huge and wholly farcical;

The women shared

The secret like a happy funeral;

While girls, gripping their handbags tighter, stared

At a religious wounding. Free at last,

And loaded with the sum of all they saw,

We hurried towards London, shuffling gouts of steam.

Да, с [их]кафе,

Банкетными залами на задних дворах, и украшенными флагами пристройками, куда Гостей свозят на автобусах, дни свадеб

Приближались к концу. По ходу движения

Свежие парочки садились в вагон: остальные [люди] стояли вокруг;

Бросали последние конфетти и советы,

И, когда мы трогались, каждое лицо, казалось, определяло [придавало значение]

Что именно оно видело отбывающим: дети хмурились

На что-то [для них] скучное; отцы еще никогда не знали

Такого грандиозного и совершенно смехотворного успеха;

Женщины делились

Своей тайной, словно побывали на счастливых похоронах;

А девушки, крепче сжав свои сумочки, замерли в ожидании

Священной раны. Наконец-то свободные,

И нагруженные суммой того, что они увидели,

Мы поспешили к Лондону, перемешивая сгустки пара.

Поэт поражен (struck), что все новобрачные едут с ним в одном поезде, и на каждой станции садятся новые пары, и, пока поезд едет, их жизни сплетены в одном пространстве и времени. В устройстве мира ощущения (жара) и вещи (каблуки, каналы) уступают место опыту, со-бытию: поезд нагружен уже не пассажирами, а «суммой того, что они увидели». И относительно этого опыта Ларкин уже не только наблюдатель, но и участник: он впервые говорит — «мы». Поэт выходит из своего футляра и «держит» это шаткое единство (frail travelling coincidence) за всех остальных, которые о нем не подозревают, погруженные в свое частное бытие, — держит вопреки хрупкому истекающему времени, намеки на которое проступают всюду (дни свадеб подходили к концу... отпечаток расставания на лицах).

Now fields were building-plots, and poplars cast

Long shadows over major roads, and for

Some fifty minutes, that in time would seem

Just long enough to settle hats and say

I nearly died,

A dozen marriages got under way.

They watched the landscape, sitting side by side

— An Odeon went past, a cooling tower,

And someone running up to bowl—and none

Thought of the others they would never meet

Or how their lives would all contain this hour.

Уже поля сменились стройплощадками, и тополя

Бросали длинные тени на автомагистрали, и

Где-то за пятьдесят минут, которых, как покажется со временем,

Хватило бы только на то, чтобы вернуть на место шляпы [которыми размахивали, прощаясь] и сказать:

«Я чуть не умер»,

Началась дюжина супружеских жизней.

Они [пары] смотрели на пейзаж, сидя бок о бок

— Мимо промчался «Одеон», градирня,

И кто-то, разбегающийся, чтобы запустить мяч [в крикете] — и никто [из молодоженов]

Не думал о других, кого они никогда бы не встретили

Или о там, как их жизни все будут содержать этот час.

Два автопортрета Филипа Ларкина

Два автопортрета Филипа Ларкина

Спускается вечер, тополя бросают тени на длинные дороги, и за примерно пятьдесят минут, достаточных, чтобы провожающие смогли пристроить на место шляпы (которыми они махали отъезжающим) и сказать «я чуть не умер» (даже во фрагменте разговорной речи у Ларкина вылезает смерть, которая всегда рядом), в вагон заходит двенадцать новых пар. Они вместе смотрят на эти очень характерные английские детали ландшафта: кинотеатр, градирню, крикетиста — и непонятен исход игры (как неясно и семейное будущее заключенных браков).

И тут Ларкин выходит на первый итог, в дотошных и нейтральных по стилю словах: none // Thought of the others they would never meet // Or how their lives would all contain this hour — Никто не думал о других, кого они никогда бы не встретили // Или о том, как их жизни все будут содержать этот час. Эпифания — в этом длящемся моменте: те, кто никогда не думал быть вместе, стали вместе, благодаря поэту и его поэзии, и это чудесным образом случившееся мгновенное сплетение многих жизней (на 50 минут) — высшая точка в движении от изначальной изоляции лирического героя в своем холостяцко-книжном существовании к моменту разъедаемого и быстротечностью времени, и социальной дистанцией единства.

Он называет его, точка, и дальше возвращается в себя, к своим мыслям. Дает волю воображению и позволяет себе идиосинкратическую метафору — сравнивает однообразные почтовые округа, на которые нарезан Лондон, с пышными пшеничными полями, прочитывая самое безлично-урбанистическое как самое витально-природное, подобно Вордсворту в «Сонете, написанном на Вестминстерском мосту».

I thought of London spread out in the sun,

Its postal districts packed like squares of wheat:

There we were aimed. And as we raced across

Bright knots of rail

Past standing Pullmans, walls of blackened moss

Came close, and it was nearly done, this frail

Travelling coincidence; and what it held

Stood ready to be loosed with all the power

That being changed can give.

Я думал о Лондоне, распростертом на солнце,

Его почтовые округа плотно прилегают [друг к другу], как пшеничные поля:

Туда мы стремились. И пока мы гнали

По ярким узлам рельсов

Мимо стоящих пульманов, стéны почерневшего мха

Приблизились, и вот оно почти закончилось, это хрупкое

Совпадение во время путешествия; и то, что оно удерживало,

Было готовым быть отпущенным со всей силой

Которую может дать переживание изменения.

Самые важные вещи Ларкин отмечает канцелярски-закрученными грамматическими конструкциями, герундивами, noun phrases (what it held...), придаточными предложениями и так далее. Power that being changed can give — это, можно сказать, девиз всего стихотворения: сила, которую может дать пребывание в состоянии изменения. Я специально перевожу максимально дословно. Буквально секундное, в масштабе вечности, со-присутствие поэта и свадеб, которым он открывается, в поездке. Вообще, The Whitsun Weddings можно по жанру отнести к эпиталамам — поэмам, восхваляющим невесту и жениху перед свадьбой и желающим им счастья. Только это эпиталама не на свадьбу самого поэта, как у Эдмунда Спенсера: как я писал выше, Ларкин боялся брака, детей и семьи — но мог принять это не в личной биографии, а в поэтическом сочувствии.

И все стихотворение — динамика этого сочувствия.

Второй, кроме эпиталамы, интертекст The Whitsun Weddings: в названии неспроста упоминается Троицын день (Пятидесятница), отмечающий сошествие Святого Духа на апостолов, фактически день рождения церкви. И само стихотворение повествует о рождении церкви — церкви как инициированном сочувствием единстве ранее чужих людей в таинстве со-присутствия; единстве-в-изменении, где частные траектории чудесным образом сплетаются в общее движение.

Церковь — это не опустевшее здание, куда заходит одинокий поэт (Churchgoing), а когда множество индивидуальных, не знающих друг о друге, двигающихся по собственным траекториям жизней неожиданно оказываются объединенными общим движением любви. И это единство не просто механически фиксируется, как присутствие N людей на поезде, а конституируется любящим взглядом — Бога или, в данном случае, поэта.

Наконец — финал, к которому Ларкин относился очень серьезно («Таинственные последние строчки должны внезапно отрываться от земли», писал он о финале «Свадеб»).

We slowed again,

And as the tightened brakes took hold, there swelled

A sense of falling, like an arrow-shower

Sent out of sight, somewhere becoming rain.

Мы снова замедлили ход,

И, когда наши сжатые тормоза заработали, усилилось

Чувство падения, как ливень стрел

Выпущенных вне поля зрения, где-то превращающихся в дождь.

Здесь я, возможно, разойдусь во мнениях с автором и с многими его комментаторами — мне финал как раз кажется натянутым, при всей его выстроенности, интертекстуальности и сложной траектории: от внешнего раздражителя (торможение поезда) к внутреннему ощущению (падение), затем к всплывающему в памяти образу (ливень стрел) — и назад к реальности (дождь). Образ arrow shower Ларкин взял из фильма «Генрих V» с Лоуренсом Оливье (стрелы английских лучников в битве при Азенкуре).

То есть поезд приехал в Лондон — конец стихотворения и конец путешествия. Неизвестно, как сложится судьба этих молодоженов (Ларкин выкинул из черновиков строчки, где размышлял об их будущем счастье и несчастье). Но мгновенная остановка и тишина после включения тормозов обещает некое оплодотворение. Замысел этой метафоры, как и финала The Waste Land Элиота, динамику которого сравнивают с движением The Whitsun Weddings, — переход от жары и бесплодия к дождю и регенерации, новому оплодотворению (сюда же блейковcкие arrows of desire, стрелы Купидона и пр.). В сложной метафоре смертоносный дождь стрел превращается в дождь, дающий жизнь. Это открытый финал: его метафора намекает на воплощение, на возрождение, но сбудется оно или нет — неизвестно.

Но повторю: в The Whitsun Weddings, как не раз у Ларкина, главное — не в последних строках, итогово-программатически-моралистических. А в некотором прорыве, который был достигнут, но не удержался: в чувстве единства, одномоментного, хрупкого, дрожащего, зависающего, но все же единства поэта и поженившихся простых людей, которых он встретил по дороге в поезде из Гулля в Лондон.

Dockery and Son

Я пока не затронул одну очень важную тему — отношения Ларкина. Я коротко рассказал о его матери; в сороковые-пятидесятые годы много чего было, в том числе тяжелая расторгнутая помолвка, короткий и эротически насыщенный роман с женой коллеги, платоническое увлечение героиней нескольких стихов сборника The Less Deceived. Но на момент создания сборника The Whitsun Weddings в его жизни было две женщины. Первая — Моника Джонс, преподавательница английской литературы, амбициозная, умная. До самой смерти Ларкина они поддерживали, скажем так, дистанционные отношения: речь не шла о замужестве или совместной жизни, они встречались примерно раз в месяц, регулярно отдыхали и спали вместе. Однако мысль о замужестве приводила их в ужас, особенно Ларкина, — по причинам семейного характера (пример женитьбы его родителей) и из-за его уверенности в том, что брак разрушит ее карьеру. Моника была именно партнером для Ларкина, она помогала ему советами, редактировала его стихи. Это был сознательный с обеих сторон выбор отношений на расстоянии.

Казалось бы, личная жизнь поэта стабилизировалась и вошла в определенное русло. Но уже в Гулле Ларкин познакомился с Мэйв Бреннан. Это был некий новый шанс романтических отношений — но дело даже не в этом. Бреннан была католичкой, более того, Ларкин стал ее первым мужчиной, и она в любви с ним перешла через свой предел. Она серьезно относилась к отношениям до брака, но переступила через это, а Ларкин, в свою очередь, был готов отступить от своих принципов, от отторжения брака и серьезных отношений, и даже изучал католический устав венчания. И сборник The Whitsun Weddings был написан, когда его отношения с Мэйв интенсивно развивались (но и Монику он не бросал).

Мэйв Бреннан

Мэйв Бреннан

Почему я это пишу, станет ясно чуть позже. Вот стихотворение Dockery and Son. Его Ларкин сам признавал итоговым: «...оно все еще кажется моим последним словом о жизни, моим собственным ничтожным неважным последним словом»:

‘Dockery was junior to you,

Wasn’t he?’ said the Dean. ‘His son’s here now.’

Death-suited, visitant, I nod. ‘And do

You keep in touch with —’ Or remember how

Black-gowned, unbreakfasted, and still half-tight

We used to stand before that desk, to give

‘Our version’ of ‘these incidents last night’?

I try the door of where I used to live:

«Докери был младше вас,

Не правда ли?» — сказал декан. «Его сын сейчас тут [учится]».

Наряженный для смерти, гостящий, я киваю. «А вы

Поддерживаете связь с —». Или помните, как

Одетые в черную мантию, не завтракавшие и все еще бухие

Мы стояли перед этим столом, представляя

«Нашу версию» тех «происшествий прошлой ночью»?

Я трогаю дверь [ведущую туда] , где я раньше жил:

Снова автобиографический сюжет: Ларкин опять едет по железной дороге на юг, из Гулля в Оксфорд, на похороны своей коллеги-библиотекаря (поэтому death-suited). Декан его колледжа, к которому поэт заходит, вспоминает, что у некоего Докери, который учился в сороковых годах на курс младше Ларкина, уже есть сын, и этот сын поступил в Оксфорд. Первая строфа описывает дискомфорт поэта, что он чужой не только в своем колледже, но и относительно своей юности:

Locked. The lawn spreads dazzlingly wide.

A known bell chimes. I catch my train, ignored.

Canal and clouds and colleges subside

Slowly from view.

Закрыто. Лужайка ослепительно широко раскинулась.

Звонит знакомый колокол. Я запрыгиваю в свой поезд, незамеченный.

Канал и облака и колледжи уплывают

Медленно из вида.

Резкий переход — лирический герой идет и нажимает на ручку двери комнаты, где он жил: закрыто. Разрыв строки, как маленький шок от прошлого, которое ушло. И открыточная картинка Оксфорда, удаляющегося, из окна поезда. В пяти коротких предложениях Ларкин тихо, никем не замеченный, сбегает. Но возвращение в отдельное купе не дает ему спасительного забвения, и мысль, запущенная вопросом декана, не останавливается, и рвано-лениво движется, в ритме поезда:

But Dockery, good Lord,

Anyone up today must have been born

In ’43, when I was twenty-one.

If he was younger, did he get this son

At nineteen, twenty? Was he that withdrawn

High-collared public-schoolboy, sharing rooms

With Cartwright who was killed? Well, it just shows

How much ... How little ...

Но Докери, Боже мой,

Все, кто поступил сейчас, должны были родиться

В 43-м, когда мне был двадцать один год.

Если он был моложе, то получил ли этого сына

В девятнадцать, двадцать? Кто он был — не тот ли замкнутый

Мальчик из частной школы в рубашке со стоячим воротником, который делил комнаты

С Картрайтом, убитым [на войне]? Что же, это лишь показывает,

Как много… Как мало…

Ларкин пытается из этих обломков памяти создать какую-то мысль и вынести итоговое суждение — как много... как мало... И засыпает, но просыпается от дыма и отсвета фабричных печей Шеффилда — реальность возвращается в более насыщенно-остром виде. I changed — я «пересел на другой поезд» и «я изменился», неуклюжая игра слов.

Yawning, I suppose

I fell asleep, waking at the fumes

And furnace-glares of Sheffield, where I changed,

And ate an awful pie, and walked along

The platform to its end to see the ranged

Joining and parting lines reflect a strong

Unhindered moon.

Зевая, полагаю

Я провалился в сон, проснувшись от

Чада и отсвета фабричных печей Шеффилда, где я пересел

И съел ужасный пирог, и прошелся

По платформе до конца, чтобы увидеть, как идущие рядом

Сходящиеся и расходящиеся железнодорожные пути отражают сильную

Независимую луну.

Появляется насыщенный ландшафт, точнее, метафорический, отражающий состояние лирического героя — линии жизни разных людей, которые сходятся и расходятся, как его судьба и судьба Докери. И unhindered moon, Луна, вынесенная в начало строки. Ларкин как будто пытается опереться на эту сильную, свободную, независимую луну — образ горделивого одиночества и несемейности.

А дальше, после образов, снова включается мысль: Ларкин пытается доказать себе, что он не прореха в бытии, что его выбор оправдан:

To have no son, no wife,

No house or land still seemed quite natural.

Only a numbness registered the shock

Of finding out how much had gone of life,

How widely from the others. Dockery, now:

Only nineteen, he must have taken stock

Of what he wanted, and been capable

Of ...

Не иметь ни сына, ни жены

Ни дома, ни земли всё еще казалось [мне] вполне естественным.

Только почувствовав, что онемел, я понял, что испытал шок

От осознания того, как много прошло в жизни,

И как она отличается от других. Ну вот Докери:

Всего девятнадцать [ему было], он, должно быть, оценил

То, что хотел, и мог…

Первая линия обороны: не иметь сына, жены, дома, земли казалось вполне естественным. Но предсказуемые перекрестные рифмы предыдущих октав уступают место некоему раздраю: робкое, оправдывающееся natural, показывающее, почему был сделан правильный выбор, находит свою пару лишь пять строк спустя, и только в неуклюжей полурифме capable — что драматически подчеркивает неуверенность в собственной аргументации.

No, that’s not the difference: rather, how

Convinced he was he should be added to!

Why did he think adding meant increase?

To me it was dilution.

Нет, разница не в этом: скорее, в том, как

Убежден он был, что к нему должно прибавиться!

Почему он думал, что прибавление означает увеличение?

Для меня оно было растворением.

Ларкин на берегу реки в городе Хессл

Ларкин на берегу реки в городе Хессл

Ларкин доводит до кульминации мысль, что и Докери пошел туда, куда хотел, точнее, оценил, даже инвентаризировал (taken stock of), свои желания и возможности, и получил искомое. А мы разные, у нас разные пути, это нормально — эту мысль Ларкин отчеканивает девизом: для него прибавление [сын] означало прибавление, для меня — растворение [себя].

Но потом он докапывается до совсем другого (прозревает, если угодно):

Where do these

Innate assumptions come from? Not from what

We think truest, or most want to do:

Those warp tight-shut, like doors. They’re more a style

Our lives bring with them: habit for a while,

Suddenly they harden into all we’ve got

Откуда

Берутся эти глубинные убеждения? Не из того,

Что мы считаем наиболее верным, или больше всего хотим сделать:

Это корежится и смыкается, подобно дверям. Они [убеждения] — скорее стиль,

Который наша жизнь приносит: сначала привычка,

И вдруг они затвердевают и становятся единственным, что у нас есть.

Тут Ларкин доходит до главного. Можно назвать это кармой — к вопросу об иллюзии того, что люди сами решают, завести им ребенка или не завести. Отношение к семье и желание ребенка — нечто глубинное, и зависит от внутренних детерминирующих, сжимающих вещей. Это точное определение, но Ларкин на нем не останавливается и продолжает думать:

And how we got it; looked back on, they rear

Like sand-clouds, thick and close, embodying

For Dockery a son, for me nothing,

Nothing with all a son’s harsh patronage.

Life is first boredom, then fear.

Whether or not we use it, it goes,

And leaves what something hidden from us chose,

And age, and then the only end of age.

И тем, как мы это получили; если оглянуться, они [эти привычки] поднимаются,

Как облака песка, плотные и близкие, воплощая

Для Докери — сына, для меня — ничто,

Ничто со всей суровой благосклонностью сына [5]

Жизнь — это сначала скука, затем страх.

Используем ли мы ее или нет, она проходит.

И оставляет за собой то, что было выбрано чем-то скрытым от нас,

И старость, и потом единственное завершение старости.

И тут, на высшей точке мысли, Ларкин почти говорит, иносказательно, о своем желании иметь сына, но не может это сказать, выплескивает в метафоры, а потом переходит к своей обычной «черной» морали: жизнь — сначала скука, потом страх (он позже не раз комментировал, что эта строчка продиктована его личным биографическим опытом, единственного ребенка в сложной семье). И так же банальное резюме, что все кончается старостью и смертью. Поразительно другое: поэтически высказанная истина о том, что определяет глубинные вещи нашей жизни — хотеть ребенка или не хотеть ребенка, иметь ребенка или не иметь ребенка, — это не про то, что мы, такие взрослые и разумные, выбираем или решаем, а определено нашей биографией, нашим детством.

Почему я настаиваю на том, что эти строчки — глубинный нерв стихотворения и вообще книги The Whitsun Weddings? Конечно, Dockery and Son можно прочесть как выражение кризиса британской гетеронормативной постимперской маскулинности, и это даже может быть правдой — но не всей правдой. Это социальная типизация, обезличивание, точнее, непонимание того, что слово рождается в плоти, на личном пути, который проходит поэт, становясь собой в отношениях с другими.

И я думаю, что Ларкин, благодаря отношениям с Мэйв Бреннан, в те годы почти вырвался из собственной детерминированной биографической траектории одиночки. Он смог настолько отстраниться от своего predicament, места в судьбе, что чудесным образом увидел свой затылок — поэтически назвал и описал то нечто, что его держит. Но освободиться до конца не смог, не сделал шаг— жениться и завести детей. Отношения с Мэви затухли. И через десять лет последний прижизненный сборник Ларкина High Windows (1974) стал в некотором смысле откатом назад.

Вы, наверное, уже поняли, что Ларкин был поэтом достаточно мрачным, сдержанным и не склонным бросаться пафосными словами. Слово «любовь» для него не было разменной монетой, он очень скупо его использовал. Но в The Whitsun Weddings слово love — одно из частых и значимых слов, книга им даже заканчивается, как у Данте. А в High Windows его почти нет, но значимое место занимает другое слово — fuck. И настроение книги такое, что мальчик fucks девочку, а она принимает контрацептивы или вставила спираль, вот и отлично, и больше ничего не надо; или совсем близко к теме «Докери и сына»: отец и мать тебя fuck up, потому что их в свою очередь fucked up предыдущее поколение, и надо плюнуть на это, and don’t have any kids yourself (This Be The Verse). Желание ребенка, проснувшееся, свербившее и родившее стихотворение Dockery and Son, не дошло до воплощения — и осталось разве что fuck.

Автор благодарит Илью Файбисовича за поддержку и неоценимую помощь в переводе нескольких стихотворений

Примечания:

[1] Точнее, «Возврат на рассмотрение» (Reference Back), но, поскольку в первых журнальных публикациях стихотворение называлось именно Referred Back, для большей ясности я предпочел такой вариант перевода. Озаглавить элегическое размышление о времени, памяти и утрате совершенно казенным оборотом — характерный для Ларкина юмор.

[2] Строго говоря, третью: первой было юношеское стихотворение Mother, summer, I — более мягкое, лиричное и бесконфликтное, о том, что и мама, и сын недолюбливают лето, хотя и по разным причинам: мама боится гроз, сын не может смотреть в лицо летним дням, «эмблемам полного счастья» и ждет осени.

[3] C вариантом перевода этого стихотворения, ранее выполненным Андреем Фамицким, можно ознакомиться здесь.

[4] По структуре поэма напоминает большие оды Китса — свободно развивающиеся просторные строфы. В строфах The Whitsun Weddings неспешные пятистопники (прерываемые коротким диметром во второй строчке) музыкально рифмуются по схеме ababcdecde.

[5] A son’s harsh patronage: я затрудняюсь с точным переводом этой конструкции. Думаю, она может значить две вещи: или «ничто, но с той же тяжелой жизнью, которая у некоторых от сына», или, что мне кажется более вероятным, имеется в виду сыновство самого Ларкина. тяжелое попечительство, которое испытывает сын.