«Война как труба Страшного суда»

5 книг об эвакуации советской интеллигенции во время Великой Отечественной

Эвакуация во время Великой Отечественной войны была тяжелым бременем, трагедией, разделившей семьи, но — с другой стороны — спасением, островом свободы, передышкой после страшных 1930-х годов: вдали от власти можно было говорить и думать о том, о чем раньше было невозможно. Жизнь в «Ноевом ковчеге», как называла эвакуацию Ахматова, навсегда оставила след на страницах книг и записных книжек писателей.

1. Георгий Эфрон. Дневники: в 2 т. / Подготовка текста, предисловие, примечания Е. Корикиной, В. Лосской. М.: Вагриус, 2007

Сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон (в семейном кругу его называли Муром) прожил короткую жизнь, однако оставил после себя уникальное литературное наследие — дневник, который он начал вести, прибыв СССР в 1939 году. В том же году все тетради были утрачены вместе с бумагами сестры, Ариадны, которую арестовали 27 августа. Датировка сохранившихся и опубликованных записей Мура, которые он продолжил вести, начинается с марта 1940 года. Последняя запись — август 1943-го. В эти три года вместилось множество событий и городов: учеба в Москве, начало войны, отъезд в Елабугу и Чистополь, самоубийство матери, переезд в Среднюю Азию, возвращение в Москву для учебы в Литинституте, мобилизация в стройбат и гибель на фронте в возрасте девятнадцати лет.

Сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон (в семейном кругу его называли Муром) прожил короткую жизнь, однако оставил после себя уникальное литературное наследие — дневник, который он начал вести, прибыв СССР в 1939 году. В том же году все тетради были утрачены вместе с бумагами сестры, Ариадны, которую арестовали 27 августа. Датировка сохранившихся и опубликованных записей Мура, которые он продолжил вести, начинается с марта 1940 года. Последняя запись — август 1943-го. В эти три года вместилось множество событий и городов: учеба в Москве, начало войны, отъезд в Елабугу и Чистополь, самоубийство матери, переезд в Среднюю Азию, возвращение в Москву для учебы в Литинституте, мобилизация в стройбат и гибель на фронте в возрасте девятнадцати лет.

Многих читателей дневников Мура шокировала та холодность, с которой пятнадцатилетний подросток описывал, как продавал вещи матери через несколько дней после ее самоубийства. Неизвестно, что на самом деле творилось в душе автора, прятавшегося под маской Печорина, утонченного европейца, которого волей судьбы занесло в чуждую ему среду. В своих записях юноша свободно переходит на французский (которым владел в совершенстве), с невероятной точностью анализирует вопросы международной политики. Уже в 1940 году Мур «прозорливо» отмечает: «Если Германия победит, то непременно пойдет против нас». Нигде с такой подробностью не описан эвакуационный быт Ташкента, куда Мур отправился в 1943 году в надежде, что писательская среда окажет ему материальную помощь. Он рассказывает, как работала система магазинов и распределителей, как строился механизм получения продуктов по карточкам, какие вещи можно обменять на базаре на еду. И постоянный голод. Ташкентский период оказался опытом выживания, мучительной попыткой сохранить себя в катастрофических условиях («Хлеба уже дней шесть как не удавалось достать. А мороз не ждет — и невиданный»).

Поразительны его колкости в адрес советской интеллигенции, которая проигрывала в сравнении с парижской творческой богемой. Несмотря на то, что в Ташкенте Муру удалось сблизиться с благополучной семьей Алексея Толстого, в доме которого Эфрону оказывали посильную помощь, в заметках ведущим лейтмотивом остается болезненная невозможность коммуникации.

Дневники Мура — хроника самообороны, отчаянного противостояния одиночки, предъявившего миру слишком большой счет: «Что же делать, если „общество” оказывается решительно не на высоте?» — записывает Мур в 1944 году. Его ответ — строить стены вокруг себя.

«Интеллигенция советская удивительна своей неустойчивостью, способностью к панике, животному страху перед действительностью. Огромное большинство вешает носы при ухудшении военного положения. Все они вскормлены советской властью, все они от нее получают деньги — без нее они почти наверняка никогда бы не жили так, как живут сейчас. И вот они боятся, как бы ранения, ей нанесенные, не коснулись и их. Все боятся за себя. В случае поражения что будет в Узбекистане? Все говорят, что „начнется резня”. Резать будут узбеки, резать будут русских и евреев. Страх перед этой резней. „Власть непрочна”. Любопытно, как несдержанна и словоохотлива русская интеллигенция. С одной стороны, немец — „фриц”, „мы их истребим”, „сволочи” и т. д., с другой — „будет резня” и оханье при слухах об отступлении. А при победах — вы видите! Я это всегда говорил! Я это еще, помните, когда предвидел! Вот мы какие! Да мы без англичан обойдемся!»

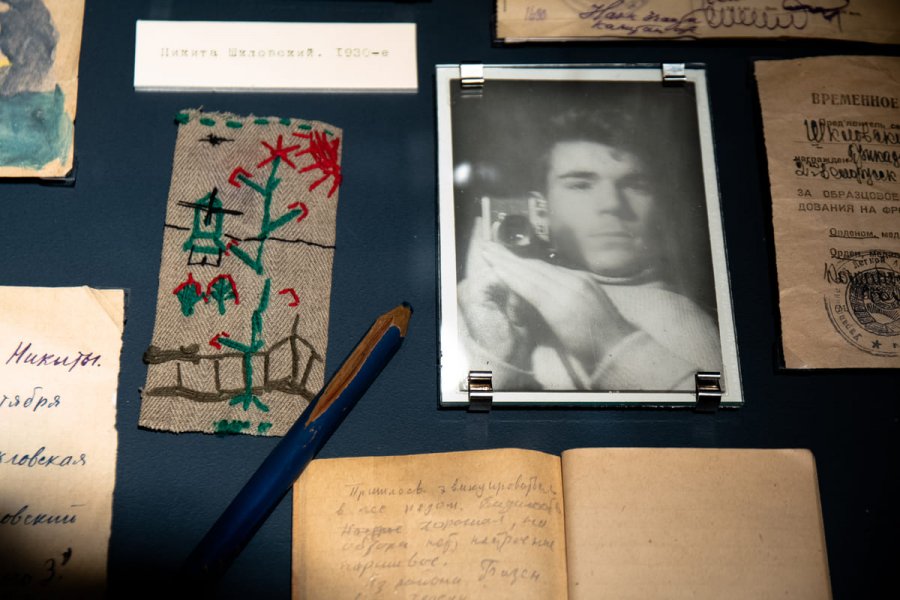

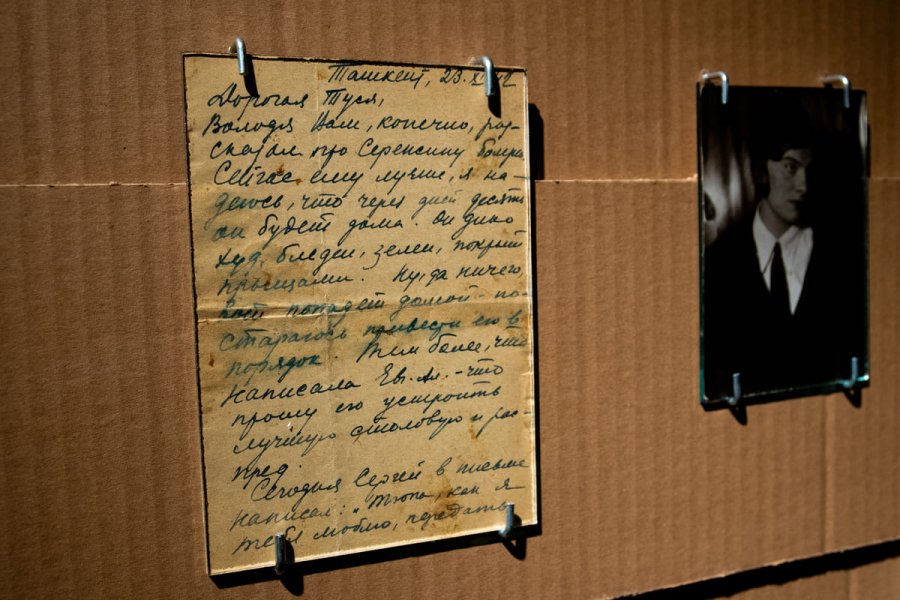

1/6 Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» Фото: goslitmuz.ru 2/6

Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» Фото: goslitmuz.ru 2/6  Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» Фото: goslitmuz.ru 3/6

Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» Фото: goslitmuz.ru 3/6  Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» Фото: goslitmuz.ru 4/6

Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» Фото: goslitmuz.ru 4/6  Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» Фото: goslitmuz.ru 5/6

Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» Фото: goslitmuz.ru 5/6  Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» Фото: goslitmuz.ru 6/6

Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» Фото: goslitmuz.ru 6/6  Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» Фото: goslitmuz.ru

Выставка «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» Фото: goslitmuz.ru 2. Лидия Чуковская. Ташкентские тетради [приложение] // Записки об Анне Ахматовой. 1938–1941. Том 1. М.: Согласие, 1997

«Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской по жанру и замыслу — русский вариант разговоров Эккермана с Гете. В «Ташкентских тетрадях», изданных приложением к первому тому «Записок», Чуковская фиксирует сцены из жизни Ахматовой, ее опыт эвакуации. Голод и нищета, неприглядный быт, торговля вещами ради покупки продуктов — и при всем при этом прорывы в «возвышенное»: чтения «Поэмы без героя», разговоры о пастернаковских переводах французской поэзии, споры о прозе Джойса. В тылу тоже шли бои — не только за паек, но и за репутацию, честь, внезапную свободу, которую обеспечивала удаленность от центральных властей.

«Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской по жанру и замыслу — русский вариант разговоров Эккермана с Гете. В «Ташкентских тетрадях», изданных приложением к первому тому «Записок», Чуковская фиксирует сцены из жизни Ахматовой, ее опыт эвакуации. Голод и нищета, неприглядный быт, торговля вещами ради покупки продуктов — и при всем при этом прорывы в «возвышенное»: чтения «Поэмы без героя», разговоры о пастернаковских переводах французской поэзии, споры о прозе Джойса. В тылу тоже шли бои — не только за паек, но и за репутацию, честь, внезапную свободу, которую обеспечивала удаленность от центральных властей.

Они встречаются почти каждый день — Чуковская помогает Ахматовой раздобыть дефицитный в городе древесный уголь, найти хирурга для операции, прибраться в комнате. Героиня «Ташкентских тетрадей» — остроумная, щедрая, местами беспомощная Ахматова, которая почувствовала с наступлением войны необычайный творческий подъем, воплотившийся в работе над «Поэмой без героя». Ее портрет фотографически выхвачен из тяжелых будней эвакуации, сделан с короткой дистанции. Она описана с разных ракурсов, но всегда с особой нежностью и нескрываемым восхищением. Возможно, что из всех сохранившихся воспоминаний об Ахматовой именно в «Записках» ее личность наиболее полно изображена как осуществленный идеал благородства, таланта и ума. Насколько этот «величавый» образ соответствовал действительности — вопрос отдельный.

Наравне с героиней «Записок» проступает и авторское «я», ищущее взаимности, тепла, радующееся доверию, которое ей оказывают. Это история любви, самоотверженной преданности, взаимного непонимания и в конечном счете тягостного разрыва, продлившегося десять лет. Ссора, произошедшая между ними в Ташкенте, отнюдь не кажется центральным эпизодом: Чуковская старательно избегает всего, что выставляет Ахматову в невыгодном свете — ее записки работают на утверждение образа большого поэта, а не на его обесценивание.

«31/1 42 Я зашла к NN днем, и мы вместе отправились в Сберкассу, выяснить, как обстоят дела с ее пенсией. Там я написала за нее заявление, и мы сели на скамеечку — ждать, пока ее вызовут. Болтали. (NN в платке и страшно уродующей ее длинной, широкой, с чужого плеча — шубе. Совсем старушка.) — „Сегодня ко мне зашел Волькенштейн. Насмешил меня ужасно. Ни с того ни с сего говорит: «Ваши стихи меня вполне устраивают. Но в некоторых из них превалирует женское начало, которое я не могу принять как мужчина». А я разгребаю уголь и кротко мычу: «Да, да, конечно, все нормально, вы, как мужчина, не можете этого принять»».

3. Наталья Громова. Ноев ковчег писателей. Эвакуация. 1941–1945. Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата. М.: Corpus, 2019

Проза писателей-фронтовиков — от Александра Твардовского до Виктора Астафьева — по-разному отразила их опыт Великой Отечественной войны. Что происходило с советской интеллигенцией в это время в тылу, известно меньше. Книга Натальи Громовой, вобравшая в себя огромное количество документальных свидетельств, приоткрывает завесу над этой историей. Дневники, письма, мемуары позволяют восстановить картину жизни писательской и кинематографической братии в Чистополе, Ташкенте и Алма-Ате. Герои повествования напоминают обитателей огромной коммунальной квартиры, чья жизнь протекает у всех на виду, становясь предметом для сплетен. Из ташкентских глав мы узнаем о том, как Луговской влюбляется в Елену Булгакову, с которой случайно знакомится в поезде, как Алексей Толстой приносит Ахматовой «подношения» в виде продуктов, которые она немедленно раздает друзьям, а сын Цветаевой Мур ходит на занятия по английскому к Надежде Мандельштам.

Проза писателей-фронтовиков — от Александра Твардовского до Виктора Астафьева — по-разному отразила их опыт Великой Отечественной войны. Что происходило с советской интеллигенцией в это время в тылу, известно меньше. Книга Натальи Громовой, вобравшая в себя огромное количество документальных свидетельств, приоткрывает завесу над этой историей. Дневники, письма, мемуары позволяют восстановить картину жизни писательской и кинематографической братии в Чистополе, Ташкенте и Алма-Ате. Герои повествования напоминают обитателей огромной коммунальной квартиры, чья жизнь протекает у всех на виду, становясь предметом для сплетен. Из ташкентских глав мы узнаем о том, как Луговской влюбляется в Елену Булгакову, с которой случайно знакомится в поезде, как Алексей Толстой приносит Ахматовой «подношения» в виде продуктов, которые она немедленно раздает друзьям, а сын Цветаевой Мур ходит на занятия по английскому к Надежде Мандельштам.

Дом, в который заселили писателей в Ташкенте, прозвали «Ноевым ковчегом». Действительно, война придавала всем событиям библейский размах. Как показывает Громова, писатели и поэты строили «большие надежды» на то, что всемирное бедствие окончится, опять-таки, ветхозаветной радугой, подлинным освобождением, либерализацией советской политической системы. В военное время Ахматова не исключала, что ей предложат место главного редактора в «Звезде». Не сложилось. Вскоре после долгожданной вести о Победе последовали и новые запреты, столь ярко проявившиеся в постановлении 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград».

«Государственная машина, приводящая в движение множество деталей огромного механизма, на большой скорости вдруг стала буксовать, останавливаться, тормозить и, наконец, остановилась совсем. Люди оказались предоставлены сами себе. Они должны были самостоятельно не только организовывать свою жизнь, искать кусок хлеба, но и ориентироваться в происходящем. Это давало им и чувство страха, и острое чувство свободы. Одними из первых трагическую новизну почувствовали писатели. В эвакуации они стали жить очень плотным сообществом, получали письма с фронта и из Москвы, вместе обсуждали последние известия...»

1/3 2/3

2/3  3/3

3/3

4. Всеволод Иванов. Дневники / Cоставители М. В. Иванов, Е. А. Папкова. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2001

С начала Великой Отечественной войны Всеволод Иванов регулярно ездит на фронт в качестве военного корреспондента, пишет очерки и статьи для «Красной звезды». В 1944 году он в составе наступающих войск дойдет до Берлина. На фотографиях Иванов запечатлен среди победителей на фоне горящего рейхстага. Но это ему еще предстоит, а в 1942 году писатель покидает столицу и уезжает в Ташкент вместе с семьей. Все это время он не прекращает вести дневник, которому доверяет свои первые впечатления, заметки, в которых натурализм соседствует с добросердечным юмором. Картина ташкентской эвакуации вырисовывалась неприглядная: «город жуликов» и спекулянтов, детская проституция, жара, доводящая до тифозного бреда, инвалиды войны, бранящие «тыловых крыс», очереди, в которых академики «оттирают» профессоров, чтобы получить в столовой «нечто слепленное из макарон».

С начала Великой Отечественной войны Всеволод Иванов регулярно ездит на фронт в качестве военного корреспондента, пишет очерки и статьи для «Красной звезды». В 1944 году он в составе наступающих войск дойдет до Берлина. На фотографиях Иванов запечатлен среди победителей на фоне горящего рейхстага. Но это ему еще предстоит, а в 1942 году писатель покидает столицу и уезжает в Ташкент вместе с семьей. Все это время он не прекращает вести дневник, которому доверяет свои первые впечатления, заметки, в которых натурализм соседствует с добросердечным юмором. Картина ташкентской эвакуации вырисовывалась неприглядная: «город жуликов» и спекулянтов, детская проституция, жара, доводящая до тифозного бреда, инвалиды войны, бранящие «тыловых крыс», очереди, в которых академики «оттирают» профессоров, чтобы получить в столовой «нечто слепленное из макарон».

Скудное питание оказывалось пропорциональным скудости информационной. Иванов постоянно возвращается в своих записях к теме тотальной неосведомленности о том, что происходит на фронте: «Как сообщает вечерняя сводка, немцы ценою огромных потерь ворвались в крупный населенный пункт — может быть, это Воронеж. Вообще незнание у нас поразительное». В информационном вакууме не удивительны приводимые Ивановым слухи: немцы к 1942 году уже четыре раза предлагали мир, Ташкент сдадут англичанам, в Алма-Ате якобы еврейский погром и т. д.

Еще одна тема дневника — подведение итогов деятельности собственного поколения. Изнурительная попытка интеллигенции сохранить внутреннюю независимость обернулась поражением. Иванов пишет о самоубийствах двух поэтов, Янки Купалы и Марины Цветаевой, об обвинениях в дезертирстве, которые раздаются в адрес Пастернака, Фадеева и многих других. Его не оставляет мысль о том, что в такой трагический период советские писатели либо молчат, либо создают фальшивые произведения, не соответствующие возложенной на них миссии.

В дневнике приводится разговор, в котором Иванов пламенно доказывает собеседнику, что спустя годы именно он будет признан представителем «противоречивой, капризной, мечтательной и, в конце концов, мудрой» советской власти. Едва ли к 1942 году у Всеволода Иванова были сомнения в том, что власть лишь в последнюю очередь может быть мудрой.

«Много лет уже мы только хлопали в ладоши, когда нам какой-нибудь Фадеев устно преподносил передовую „Правды”. Это и было все знание мира, причем если мы пытались высказать это в литературе, то нам говорили, что мы плохо знаем жизнь. К сожалению, мы слишком хорошо знаем ее — и поэтому не в состоянии были ни мыслить, ни говорить. Сейчас, оглушенные резким ударом молота войны по голове, мы пытаемся мыслить — и едва мы хотим высказать эти мысли, нас называют „пессимистами”, подразумевая под этим контрреволюционеров и паникеров. Мы отучились спорить, убеждать. Мы или молчим, или рычим друг на друга, или сажаем друг друга в тюрьму, одно пребывание в которой уже является правом».

5. Константин Симонов. Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина): роман в трех повестях. М.: Московский рабочий, 1982

Троянскую войну знают по Гомеру, русскую революцию — по «Октябрю» Эйзенштейна, а при упоминании ташкентской эвакуации сразу вспоминается фильм Алексея Германа «Двадцать дней без войны». В основу картины положена повесть Константина Симонова, написанная в послевоенный период и вошедшая в цикл «Из записок Лопатина». Как известно, Симонов превратил повесть в сценарий и, кроме того, сам читал закадровый текст.

Троянскую войну знают по Гомеру, русскую революцию — по «Октябрю» Эйзенштейна, а при упоминании ташкентской эвакуации сразу вспоминается фильм Алексея Германа «Двадцать дней без войны». В основу картины положена повесть Константина Симонова, написанная в послевоенный период и вошедшая в цикл «Из записок Лопатина». Как известно, Симонов превратил повесть в сценарий и, кроме того, сам читал закадровый текст.

Как и в фильме, герой повести — Василий Лопатин, интендант второго ранга, военный корреспондент. После Сталинграда ему выпадает передышка — отпуск для поездки в Ташкент, где необходимо исправить сценарий для фильма по мотивам собственных фронтовых очерков. В Ташкенте он знакомится с женщиной, работающей швеей, завязывается роман. Отпуск заканчивается, герой возвращается на фронт, попадая под артналет.

Если Герман в фильме стремился прежде всего передать фактуру, создать визуальный образ советского тыла, то Симонов в повести изображал коллизии этического порядка — как тем, кто сражается на фронте, относиться к эвакуированным. В повести Лопатин говорит, что война — это Страшный суд, заставляющий человека «почувствовать себя голеньким». Но даже на этом судилище остаются люди, думающие только о своей шкуре. Герой не скрывает своего презрения к мужчинам, спрятавшимся в тылу. Тем не менее, встретив своего старого приятеля Вячеслава Юрьевича, в образе которого легко опознается советский поэт Владимир Луговской, Лопатин не набрасывается на него с осуждениями, а пытается понять чужую беду.

Герой Симонова, выживший под Сталинградом, смотрит на действительность как бы «из окопа», ему позволено выносить жесткие оценки, быть хирургически точным. Этой точности ждут от него остальные герои, сверяя с ним свои представления о войне. Режиссер, снимающий фильм про войну, но не видевший ее, театральный постановщик, ставящий пьесу о фронте, — все они стремятся избежать фальши в своих произведениях. Потому что на войне, как говорит Лопатин (не важно — в тылу или на передовой), каждый «и судья, и ответчик».

«Все-таки война — как труба Страшного суда — заставляет человека почувствовать себя голеньким, держащим ответ за все им сделанное перед чем-то великим. Заставляет его страстно желать, чтобы праведных дел оказалось за ним все-таки больше, чем грехов. Все это, конечно, только если он верит. Не в бога, а во что-то, что намного важнее его собственной жизни, и это что-то, в общем-то, судьба его страны. Та или другая. О родине говорят и думают по-разному. Наверное, можно о ней думать и вот так, как сейчас думается. А война действительно Страшный суд! Чего уж страшнее этого суда, на котором отвечаем и за все, что успели сделать, и за все, чего не успели».