Весь здешний пейзаж выпит Пастернаком

Интервью с литературным критиком Натальей Ивановой

— Сыграло ли Переделкино какую-то роль в вашей литературной жизни, и если да, то какую?

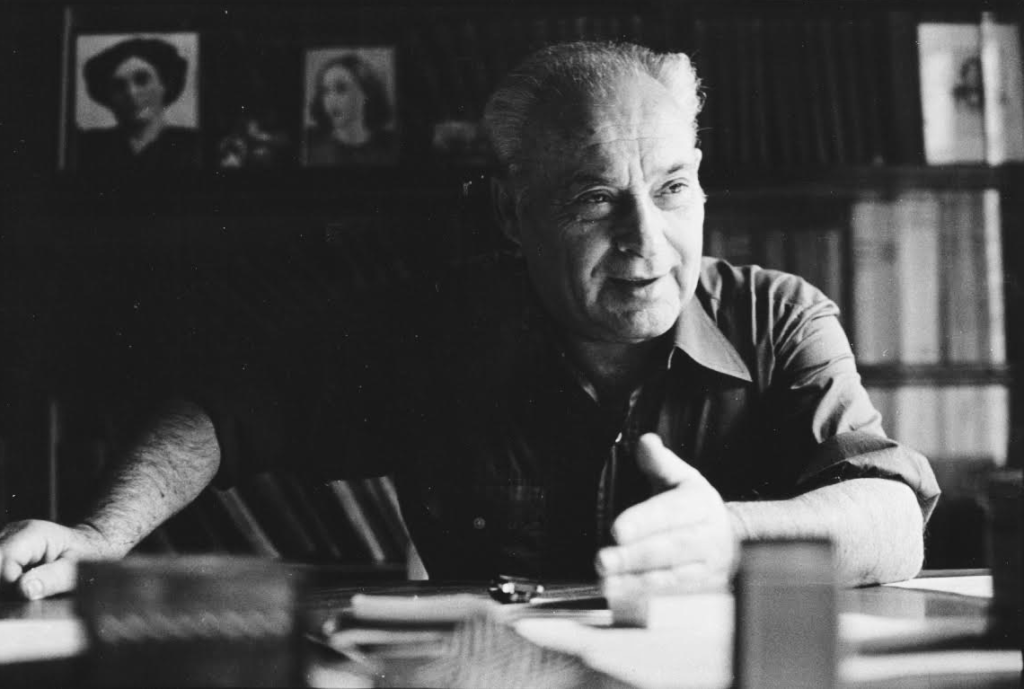

Владимир Николаевич Турбин

Владимир Николаевич Турбин

— Собственно, в моей литературной жизни Переделкино особой роли не сыграло. К литературе и в литературу, точнее, в литературную критику, меня увлекли книги, журналы (родители выписывали «Новый мир», помню еще твердую голубую обложку). С четырех лет, как только научилась читать, открыла Гоголя, с «Вечеров». А критика — это уже взросление, свежий номер журнала «Юность» и тот же «Новый мир» с «Одним днем Ивана Денисовича» или «Созвездием козлотура». Современных писателей — то, что с пылу с жару, — читала вместе с критикой, чему способствовало (и способствует) замечательное устройство толстого журнала; новомирские рецензии и статьи были интеллектуальным удовольствием. В «Литгазете» шли дискуссии о литературе, чаще всего высосанные из пальца, но ведь интересно же было следить за аргументацией и отмечать, где автор уж совсем фальшивит. Потом филфак МГУ и обретенный на всю молодость авторитет — Владимир Николаевич Турбин. Талантливый, умный, красивый, он вел кроме того ежемесячную литературную рубрику в журнале «Молодая гвардия», за которой мы, его семинаристы всех призывов, внимательно следили. Турбин ежегодно возил на университетском автобусе (деньги выделял МГУ) свой лермонтовский семинар с докладами (весь год работали, потом выбирали лучшее) на конференции, туда приезжали и Юрий Лотман, и Виктор Мануйлов. Турбин завозил свой семинар и в Саранск, к Михаилу Михайловичу Бахтину. Попутно.

Поэтому когда я, «турбинистка», впервые появилась в Переделкино (где живу вот уже четверть века), я ничему не удивилась. Так, почти курорт. Писатели даже зимой живут на дачах — снег, лес рядом с Москвой, вот что произвело впечатление. Но — что за писатели? Советскую кафедру Метченко мы, высокомерные лермонтоведы, обходили стороной, предпочитая классику. А тут живут литературные генералы — Кожевников, Софронов, Грибачев...

С домами творчества я тогда уже познакомилась — наградили бесплатной путевкой в Ялту за помощь (на общественных, разумеется, началах) при формировании и составлении альманаха «День поэзии», год не вспомню, помню лишь, что главным редактором был Станислав Куняев, с ним вместе и работали. И вот в Ялте я познакомилась с Пинским, Кавериным, каждый день наблюдала Шкловского. Владимир Николаевич Орлов сопровождал меня на корт и обратно, потом в «Ореанде», присоединяясь к Серафиме Густавовне, пили кофе. Вторым ДТ в моей жизни был коктебельский, куда мы отправились на медовый месяц с мужем, Сашей Рыбаковым, а его отец, Анатолий Наумович, как он сам шутил, «увязался с молодыми». Тут уже я сидела за одним столиком с Борисом Слуцким и его Таней. И когда я купила путевку, приехала в Переделкино, поставила зубную щетку — развернулась и уехала. Не понравился сам дух этого места.

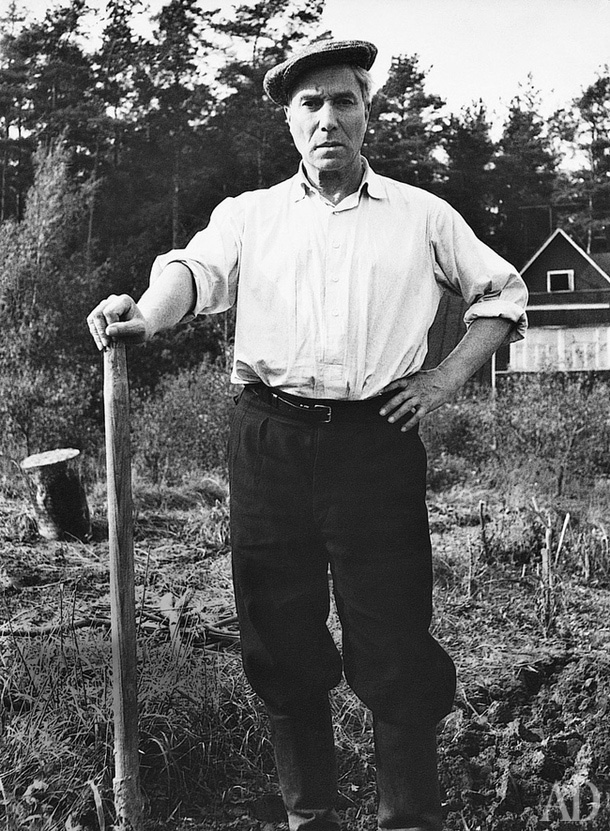

На улицу Довженко, 4, я приехала в гости к Рыбакову. Кстати, улицей Довженко она названа правильно — в память об Александре Петровиче, который здесь, на углу улицы Лермонтова, выстроил себе дачу. И главное — хатку-мазанку, как на родной Украине. И сад насадил прекрасный. Сейчас все там уничтожено. Последней пала мазанка. А ведь если бы мы были умные потомки, сохранили бы. Много у нас музеев — но довженковский точно бы не помешал! Ну или хотя бы продали в Голливуд, чтобы сохранилась. У нас на улице живет Ирина Игоревна Поволоцкая, прозаик, его ученица по ВГИКу, однокурсница Отара Иоселиани, которой он предрек писательское, а не режиссерское будущее. Жена поэта Чухонцева. Улица Довженко вообще безумная — тут еще присутствуют и служебно-номенклатурные (рядовых сотрудников тут не стояло) в советском прошлом, потом приватизированные дачи Литгазеты — отсюда сверхпутаная нумерация в этой чересполосице. Но писатели и дружили с литгазетовцами, не пренебрегали близостью к СМИ, хотя Рыбаков, например, держался с ними снисходительно. Журналисты — это журналисты, не более. Если вдруг заглядывали к нему на дачу (а «вдруг» было не принято, все работали), сесть не предлагал.

Спустя некоторое время убедившись в моей надежности, Анатолий Наумович дал мне рукопись романа «Дети Арбата». С этого момента и началось для меня Переделкино как живая советская литература — как место, где прямо сейчас пишут книги. Гуляли по дорожкам вместе со старшими, с Кавериным, с Кронами. Саша дружил с Михаилом Рощиным, он подолгу жил в ДТ — ходили в гости. Катаев мимо пролетал — ну очень быстро. Гуляли по дорожкам и литгазетовцы, гордясь осведомленностью, рассказывали литературные сплетни и слухи. Слушали (или знали новости от) Би-би-си, «Голос Америки», «Свободу». Рыбаков был остроумный и языкастый, задевал многих, был резким и определенным. Гневался на Катаева. Ценил Евтушенко за доброту, за то, что помогает людям. Вознесенского не любил за равнодушие к ним же. Ценил Беллу и Булата. Оба заходили на разговор, но по отдельности. Терпеть не мог иных соседей — Сергея Васильевича Смирнова за подлость, Сергея Васильева за глупость, Льва Ошанина за недалекость, Маргариту Алигер из-за коз, не дающих ему в кабинете сосредоточиться (отпугивал коз выстрелами из ружья), особенно не любил функционеров — сам занимал только пост председателя приемной комиссии и относился к этому серьезно.

Анатолий Наумович Рыбаков

Анатолий Наумович Рыбаков

Именно здесь, в Переделкине, я увидела человеческие писательские отношения, услышала взаимные насмешливые оценки, началось мое погружение в современную литературную среду. При этом надо было сохранять дистанцию — редактор и критик не может дружить с писателями, это плохо кончается. Работать я стала в журнале «Знамя», в отделе поэзии, и первым поэтом, который сел к моему столу, был Варлам Тихонович Шаламов. Не очень понимала тогда, что этот странный человек значит. Но я стала видеть словесность иначе, чем раньше, как неготовую, меняющуюся, становящуюся, выражаясь по-бахтински, непричесанную. Интересную. Однако писать о ней я не хотела — слишком много ограничителей. Заданность. Попробовала по заказу своего журнала сочинить рецензию на сборник Вознесенского — так у меня сняли критические абзацы. Мол, Вознесенский — автор «Знамени», не надо обижать. И название поменяли: у меня было «Жадным взором василиска», стало щедрое «Жадным взором». Прекратила. Иногда лучше молчать, чем говорить. А потом Лев Аннинский в «Дружбе народов» дал пройтись по стихам одного функционера. Это и стало началом.

Но вернемся в Переделкино. Рыбаков был человек гостеприимный — на его день рождения, он же старый новый год, собиралось много литературного народу, до пятидесяти человек. И это была живая среда — литературные анекдоты, литературные шутки, с двойным смыслом тосты и подтрунивания. Не диссидентский монолит. Советская либеральная литературная среда со своим пониманием порядочности — и конформизма.

— А в чем, на ваш взгляд, заключалась специфика этого места в советские годы?

— В ротации, в сменяемости жителей-писателей. В сталинские времена забирали в воронок ночью прямо с дачи, как Бабеля или Пильняка («ландышевый клин» — это дачно-переделкинский, о нем в стихах упоминает Ахматова, к Пильняку приезжавшая, и романтические отношения вроде были). Что теперь? Ротация продолжается. Только без Пильняка и Ахматовой. Шутка.

Через год-другой после ухода арендатора в мир иной родственники должны освободить дачу, и комиссия Литфонда заселяет другого арендатора. Если бы дачи были в собственности, родственники давно бы их продали, и никакого литературного заповедника уже бы не было.

Замечу сразу: слова о том, что переделкинские дачи — щедрый дар властей, не совсем верны. Литфонд, которому принадлежали дачи, был очень богатой организацией. За счет чего? Это только вначале добрый товарищ Сталин, друг всех писателей, велел выделить Литфонду миллион рублей. Они были потрачены на первоначальное строительство. А дальше? С каждого издания в Литфонд направлялось три процента гонорара, гонорары были немаленькие, потому что и тиражи не крошечные, как сейчас (или вообще никакие). При этом каждый арендатор платил (и сегодня платит) совсем не маленькую аренду. Гонорары у некоторых, особенно у лауреатов, которым полагались 1) издания-переиздания во всех республиках, автоматически, 2) собрания сочинений по особым ставкам, — были очень большие. Деньги отчислялись издательствами и за издание классики. Лев Толстой в процессе участвовал. И на три процента от «Кортика» и «Бронзовой птицы» государству и Литфонду можно было не дачу построить, а микрорайон, как говорил тот же Рыбаков. Но он не хотел этой дачной собственности: собственность отягощает. Другое дело — позвонишь в переделкинскую контору, вызовешь сантехника...

Там были представлены писатели разных страт — от «высшей» лиги, от литературных начальников, лауреатов сталинских премий, до переживших свою славу и практически забытых литературой и читателями. Константин Федин, Александр Фадеев, Леонид Леонов — Кожевников и Авдеенко изначально сами построили себе дачи, не хотели зависеть от Литфонда. Леонов на даче сделал пруд — разводил рыб... лягушки разводились сами. Константин Симонов и Александр Твардовский вернули арендованные дачи Литфонду и приобрели собственные — в другом месте.

Так вот, о ротации. Это и есть главный сюжет переделкинской жизни — многослойность. На улице Довженко жил Дмитрий Еремин, тот самый, что был общественным обвинителем на суде в деле Синявского и Даниэля. При всей мерзости литературных поступков Еремин оставил прекрасно возделанный сад. А теперь там обитает поэт Чухонцев. Сад заглох — но какой поэт! По диагонали — дача, где жил Михаил Луконин, у него на участке была площадка, где играли в волейбол. Послевоенные лауреаты были молодыми. Потом на луконинской даче жил критик-марксист-либерал Юрий Суровцев. Потом — Лев Аннинский. Можно было бы дощечки сделать с именами. Для памяти места. Там, где теперь обитает поэт Юрий Ряшенцев, жил драматург Михаил Шатров. Поэт Олеся Николаева — раньше прозаик Борис Можаев. Там, где сейчас живет Игорь Волгин, жил, сочинял свои пьесы и закатывал застолья Николай Погодин (улица его имени). Борис Пастернак суеверно поменял дачу — когда арестовали его друга и соседа, Бориса Пильняка, он переехал на другую улицу (улица Павленко, так она называется сейчас). На даче Симонова сейчас живет Игорь Золотусский. Свою дачу Рыбаков делил с соседями — поочередно там обитали Маргарита Алигер, Алесь Адамович, Леонид Лиходеев, Артем Анфиногенов. Вот я после пожара живу на даче, где жил конструктивист в раннем советском прошлом, критик (более чем попортивший себе репутацию «пастернаковским» делом и его последствиями) Корнелий Зелинский. Потом там обитал секретарь СП Владимир Карпов. Рыбаков подтрунивал, что Литфонд к нему асфальт обновил, но на этом остановился. Потом летчик-испытатель и прозаик Марк Галлай, который любил бывать на даче только за одним: слушать, как самолеты из Внуково взлетают, и по звуку определять ветер. Потом — Инна Лиснянская с Семеном Липкиным. Семья после смерти арендатора через год оставляет ключи — и съезжает, дальше идет ротация. Другие годами делают вид, что их это не касается. Бывают разные оттенки и случаи. Игорю Виноградову дачу «выделили», но он ее так и не дождался. Помню, какой страшный стоял крик, когда директор городка выселял внуков-правнуков Сергея Васильевича Смирнова, чтобы заселить историка литературы Олега Михайлова, который потом там сгорел.

Корней Чуковский, один из гениев здешних мест, писал в дневнике (точно слова не воспроизведу, но за смысл ручаюсь): мы умрем, придут наши дети, потом внуки, и они напишут роман «Переделкино». Да, сюжет этого места — самоигральный. Но романа все еще нет. Только Александр Нилин, сын Павла Филипповича, занявшего дачу в 1938-м (сейчас там живут потомки Георгия Гачева и Светланы Семеновой) услышал Корнея, который читал в том числе ему «Бибигона», и написал книги «Зимняя дача» и «Станция Переделкино. Поверх заборов». Он знает о Переделкино несравнимо больше меня, живет здесь с месячного возраста, с перерывами, конечно.

Корней Иванович Чуковский

Корней Иванович Чуковский

— Я так понимаю, оттепельные авторы были в свое время хорошо в Переделкино представлены.

— Во времена оттепели в Переделкино заселили ее главных акторов — Ахмадулину, Вознесенского, Евтушенко. Василий Аксенов купил часть (четверть?) «адмиральской» дачи (здесь еще и «адмиральская» дачная чересполосица), купил себе в собственность дачу (или участок) Роберт Рождественский. Оттепель была представлена пестренько, дача была и у Николая Грибачева, «автоматчика партии». (Дети дружили, играли в футбол вместе, на футбольном поле в лесу, — Юра Грибачев, Саша Рыбаков, Саша Авдеенко, Саша Нилин и другие.) И у Владимира Ермилова, позже там обитал критик и литературовед, муж его дочери, Вадим Кожинов. Пестренько все. Иван Стаднюк — ему Литфонд, кажется, даже построил что-то новое, но теперь эта дача передана в аренду Сергею Шаргунову, если не ошибаюсь. (На корте тоже было пестренько: играли в теннис при всех идейных разногласиях вместе — зять Стаднюка патриот Виктор Петелин и ренегат Олег Михайлов, американист Николай Анастасьев, либерал и демократ Артем Анфиногенов, но это уже сильно позже.)

Гораздо позднее других людей из оттепели получил гораздо более скромный домик Булат Окуджава. Особой дружбы между ними, как на знаменитой огоньковской фотографии (снимали вроде в Переделкино), заметно не было.

Переделкино многослойно представляет советскую литературу с 1930-х годов, разных десятилетий, разных элит.

В 1956 году Валентин Петрович Катаев был назначен руководить новым журналом — «Юность». Для меня это место маркировано и самим Катаевым. Он принял эстетический вызов нового поколения, аксеновско-гладилинского, написав именно здесь, на даче (а он в Москве и не ночевал), «Святой колодец» — как раз тот самый искомый переделкинский текст. Катаев и умер во многом, думаю, оттого, что его вывезли в Москву из-за ремонта дачи на улице Серафимовича. Любопытно, что открытый и убежденный конформист Катаев жил на даче рядом с Корнеем Чуковским, внешне — лукавым конформистом, а в дневнике — последовательно независимым (в прямом смысле этого слова), с дочерью Лидией, диссиденткой.

— В целом что получилось в итоге — островок свободомыслия или скорее золотая клетка?

— Переделкино не было золотой клеткой — можно сказать, что такое предполагалось, ибо дачи распределялись в зависимости от наличия госпремий и других заслуг (и постов в секретариатах трех иерархических ступеней союзов писателей: Москвы, России и Советского Союза ). Улицу Довженко выстроили специально, поселив на ней послевоенных лауреатов Сталинской премии. Дачи были предоставлены, повторяю, не бесплатно и не в собственность. Можно было изображать из себя барина, но не быть им. Конечно, жить с дачей лучше, чем жить без нее. Но и переделкинские обитатели очень разнились по уровню жизни. Само существование в Переделкино ничем не обеспечивало. Если не пишется, если книги не издают и не переиздают, то приходилось писателям, их женам и детям картошку сажать. Иначе выжить было трудно, особенно в послевоенное время. Хотя некоторые письма из Переделкино читать забавно: Пастернак пишет Зинаиде Николаевне, что в войну их спасут картошка и клубника с дачного огорода.

Переделкино создавало иллюзию демократичности. Генеральный секретарь СП СССР Фадеев (в послевоенные годы муж знаменитой артистки МХАТ Ангелины Степановой завел корову — детей кормить) мог бродить в запое не только по поселку, не только пить в шалмане у станции Переделкино, но и забрести во Внуково. А новые главы из «Молодой гвардии», сразу после того, как сочинил, читать вслух на даче у Павла Нилина. Но начальственный демократизм проявлялся до первого окрика.

Пастернак, написав главы романа, тоже (!) читал их друзьям и знакомым в Москве и на даче.

Рыбаков не читал вслух, но широко давал читать — и хотел получить отзыв. Надеялся, что собрание отзывов повлияет на разрешение публикации.

Булат Шалвович Окуджава (в центре), Анатолий Наумович Рыбаков и Татьяна Марковна Винокурова-Рыбакова

Булат Шалвович Окуджава (в центре), Анатолий Наумович Рыбаков и Татьяна Марковна Винокурова-Рыбакова

Социофоб Булат Окуджава никому ничего не читал и не пел. Поэтому для меня культурная программа музея его имени, в которой я иногда принимаю участие, вступает в конфликт с его уединенным образом жизни. Предпочитал одиночество. И даже наслаждался им. Прийти, кстати, и к нему, и к другим без звонка и договоренности даже соседу по улице Довженко было невозможно. Он охранял свою приватность — как многие сегодня.

Теперь насчет «островка свободомыслия». Писатели ощущали себя более свободными, чем были на самом деле. Это, знаете, как с температурой воздуха. На улице минус пять, а при ветре ощущается как минус десять. Теперь и в прогнозах так пишут.

Они думали, что свободны — каждый в меру своего воображения. Я заметила, что главной их гордостью была независимость. Вот не служить — нигде, ни в каком издании, ни в какой союзписательской конторе, ни на какой должности. Добывать деньги только своим писательским или сценарным трудом, трудом порядочного человека — это была доблесть. Этим гордились те, кто мог так жить. Их было немного и в Переделкино, но они были. И ощущали себя (и были) не инако- , нет, этого здесь не было, кроме как на нескольких дачах, — а независимыми.

Была ли это внутренняя эмиграция? Да нет, они были активными, не замкнутыми. Советскими людьми. Понимая «советское» по-своему, не по сталинским канонам. Повторяю, это был урок человеческой независимости. Я им завидовала, признаюсь. Мне всю жизнь надо было работать, чтобы держать дом и кормить семью, и переделкинская дача, обретенная мною уже в новом времени, здесь ничего не поменяла — гонорары за критику сами знаете какие крупные.

— Взаимоотношения живших там писателей были, наверное, непростыми?

— Отношения бывали разные. Девяносто или что-то вроде этого дач — и сколько писателей! Могут ли быть отношения? Ну, знали друг о друге, при встрече на аллее равнодушно опознавали друг друга. Дружб всегда мало среди писателей. Дело одинокое. Вражда и зависть — чувства, более распространенные, чем дружеские, в огороженной одним забором (условно) литературной среде. И потом это вынужденное соседство все равно носит особый характер.

Отношения соревновательности — конечно. Следили за изданиями, за тиражами, за успехами и неуспехами друг друга. Когда писатель «позорно, ничего не знача», получал всё, все и отмечали — за что и как. Но они были все-таки фермеры такие, каждый со своим писательским хозяйством. Как бы в литературном колхозе, но каждый отвечает сам за себя. Когда возможности Нилина перечеркнули грозным постановлением, куда вошла «Большая жизнь», — жили картошкой. После такого писатели замыкались, не показывались.

Фадеев, как я понимаю, вызывал очень противоречивые чувства, так много было в его фигуре намешано. От визитов к Клавдии Стрельченко, человечески близких обитателям, даже ханжам, до любимца Сталина и публики, не забудем об этом, «Молодую гвардию» читали и смотрели в кино не по принуждению.

Отношения между ним и Пастернаком были тоже неоднозначными. Он был для Пастернака «Саша» и сосед, и выстрел Фадеева запечатлен не только словами «когда стреляются из пьянства», но и «...не в силах этого снести».

Прекрасный пример — отношения Каверина и Заболоцкого (кстати, их дети поженились потом), отношения Чуковского и Солженицына. Дать кров — и дом.

— Существует ли некий «переделкинский текст русской литературы»?

Борис Леонидович Пастернак

Борис Леонидович Пастернак

— Особый переделкинский текст — это, прежде всего, стихи Пастернака. Андрей Битов, который тоже здесь получил дачу, хотя жил на ней изредка, написал рассказ «Вкус», где сказано, что весь здешний пейзаж выпит Пастернаком. Во многом Битов был прав. Поэтому Олег Чухонцев радуется, что живет ближе к поселку Мичуринец, в Мичуринце пейзаж совершенно иной. Сад вместо леса. Лес тут был вырублен изначально — для дач Тимирязевской академии.

Но что теперь рыдать — пастернаковский пейзаж уничтожен коттеджным поселком, который занял все поле, Неясную поляну между пастернаковской дачей и кладбищем. Для того, чтобы застроить это святое для русской литературы место, убили, кажется, двух, одного за другим, председателей колхоза (я-то помню это клубничное, а потом пустовавшее поле). Где теперь лес кладбищенский, «горевший, как печатный пряник»? Из окон кабинета Пастернака не увидишь. Его даже Дуня Смирнова из окон их с Анатолием Чубайсом коттеджа в центре Неясной поляны не увидит! Не понимаю, как она, внучка Сергея Сергеевича Смирнова, у которого была дача на улице Горького, Смирнова, который вел печально знаменитое собрание СП Москвы против Пастернака, выбрала это место для жизни, место, зачеркнувшее пейзаж поэта. Может, это работа подсознания?

Особый текст для Переделкино — как я уже говорила, «Святой колодец» Катаева. Проза, замечательная сама по себе, но не в этом дело. Святой колодец — это источник воды, знаменитый в округе; говорят, что таких в Переделкино несколько, точно не знаю. Один бьет на кладбище, но там воду можно брать только для того, чтобы могилу убрать и памятник помыть. Кладбище — тоже особый переделкинский топос, охранная, надеюсь, зона, но об этом надо отдельно говорить. Здесь в храме, воздвигнутом еще при Филиппе, во времена Грозного, отпевали Георгия Владимова (и похоронили здесь). Если по-настоящему — надо кладбищем заниматься серьезно, и Пастернаком, и Тарковским, и Чуковскими, и Липкиным — Лиснянской, здесь упокоился Юрий Давыдов... И советские по убеждениям — и по функциям — писатели тоже здесь лежат.

Большая «переделкинская» линия есть в романе Марии Рыбаковой, внучки А. Н., «Черновик человека», там весьма жестко и даже жестоко написано о Переделкино и о героях-шестидесятниках.

Интересно было бы составить и издать большую серию книг прозы, романов и нон-фикшн, написанных в Переделкино. Туда войдет Бабель и Пильняк, и поздняя проза Окуджавы, и поздний Искандер, и «Молодая гвардия», и «Доктор Живаго», и «Жестокость» Нилина, и «Бибигон» Чуковского, и его «Дневники», и весь поздний Катаев, и «Эпилог» Каверина, и «Бессонница» Крона, и «Тяжелый песок», и «Дети Арбата». Это был бы особый срез по пластам всей советской литературы.

— Надо думать, после распада СССР многое изменилось?

Могила Пастернака и кладбищенский лес

Могила Пастернака и кладбищенский лес

— После распада СССР Переделкино как было местом для писателей Москвы, так и осталось. Хотели сделать исключение для Чингиза Айтматова — но в результате не получилось. Писатели из республик приезжали в Дом творчества устраивать свои издательские дела, чаще всего в осенне-зимний период. Потом естественным образом их сменили российские писатели — но в 1990-е денег было мало, помню на лыжне только Бориса Екимова. Место постепенно беднело, старые писатели уходили, лоск исчезал вместе с их славой. Построили коттеджи, в том числе вкрапленные на места «адмиральских» и прочих независимых участков, принадлежавших писателям на правах собственности. Это тоже прошло определенной чертой между прошлым и настоящим этого места. Ведь литфондовским строиться нельзя и незачем, поскольку не свой участок.

— Накрыла ли в результате переделкинских ностальгия по старым добрым временам? Ведь у многих там так или иначе прошли лучшие творческие годы.

— Ностальгически вспоминать — а кому? Сменился во многом и состав участников. Писатели разные, разных убеждений и направлений, но все равно сохраняется то, что каждый пишет сам по себе, ходить к друг другу и читать... как-то это несовременно. Вместо этого начались презентации — книг, не имеющих отношения к Переделкино и его обитателям. Стратегии представления чисто «переделкинского топоса» не выработано. Но ведь писательство — дело одинокое. Поэтому все зависит от качества производимых писателями, новыми насельниками Переделкино, текстов. Насколько они интересны, важны для развития словесности, насколько они выдерживают сравнение с тем, что было здесь создано. Не буду отвечать на это вопрос — может быть, литература настоящего еще преподнесет сюрпризы. Пока я вижу, что одаренные потомки здешних классиков тут не живут и пишут в других местах нашей немаленькой планеты.

— А как обстоят дела сейчас, как там молодые писатели?

— Переделкино — это поредевший лес во всех смыслах. Его надо одновременно сохранять и возделывать. И это трудно. Отличная идея — резиденции для молодых. Но не только для молодых надо открывать эту возможность, иначе это пахнет поколенческим шовинизмом. Чтения и конференции — ими занимаются переделкинские музеи, но не музеефикацией единой будет жить (если будет) этот заповедник. Писатели зрелые, старшие, из провинции, должны иметь свой шанс. Хорошо бы привлечь и кинематографистов, и делать выставки, и пусть щепоточкой, но присутствуют лекции и мастер-классы. Здешние обитатели много чего неизвестного могут рассказать — и не только в университете, где я, например, делаю это каждую неделю.

(Вторую часть интервью читайте здесь.)