В цепи великой хрупкое звено

К 50-летию со дня рождения Бориса Рыжего

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Борис Рыжий родился 8 сентября 1974 года в Челябинске. Его мама была врачом, отец — ученым-геофизиком и большим поклонником русской поэзии (более всего — Брюсова), приучавшим к ней и сына с самого его детства. В доме постоянно звучали стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Тютчева... Потом Борис читал уже сам: по словам писателя Дмитрия Быкова*Признан властями РФ иноагентом., он был феноменально образован и прочитал всю мировую поэзию последних двух веков.

Среди поэтов, чье творчество производило на Рыжего большое впечатление (и оказало влияние), следует упомянуть многих: Батюшкова, Эдуарда Багрицкого, Луговского, Слуцкого, Рейна, Кушнера, Бродского, Гандлевского... Список можно было бы продолжить, включив в него десятки других фамилий; как сказал о Рыжем поэт Алексей Пурин, «гены трехвековой российской поэзии живут в его стихах, делая их живыми. Он служил ей, а не она — его честолюбию, как часто бывает». Хорошее знакомство с предшественниками выдавало себя в многочисленных аллюзиях, перекличках и цитатах, рассыпанных по стихам Рыжего. Например,

Восьмидесятые, усатые,

хвостатые и полосатые.

— это очевидный парафраз самойловского

Сороковые, роковые,

Военные и фронтовые...

Слово «милицанер» Рыжий, конечно, позаимствовал у Дмитрия Пригова, что сам же и обыгрывал:

... с этим милицанером

из чужого стиха.

А странный образ из «Элегии» —

... И вечно неуместный, как ребенок,

самой природы вечный меньшевик...

— точная цитата из «Полночи в Москве...» Мандельштама:

... Где арестованный медведь гуляет —

Самой природы вечный меньшевик.

Можно было бы продолжить, приведя десятки других примеров — стихи Рыжего наполнены реминисценциями самых разных поэтов двух упомянутых веков: Пушкина, Баратынского, Георгия Иванова, Набокова, Твардовского, Дмитрия Сухарева... И даже Библии:

Две сотни счетчик намотает, —

очнешься, выпятив губу.

Сын Человеческий не знает,

где приклонить ему главу... —

почти точная цитата из Евангелия от Матфея («И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову»).

Когда Борису было 6 лет, семья перебралась в Свердловск. Первые стихотворные опыты Рыжего относятся к возрасту примерно тринадцати лет. С семнадцати-восемнадцати он пишет уже постоянно; в феврале 1992 года, в семнадцать с половиной, Борис скажет: «Я начинаю быть поэтом». К тому же году относится первая его публикация — три небольших стихотворения в екатеринбургском выпуске «Российской газеты». Приведу одно из них, «Елизавет» (так называлась окраина Свердловска-Екатеринбурга, где выросла жена Бориса Ирина Князева):

Копьем разбивши пруда круп,

вонзилась рыжая река.

Завод сухой клешнею рук

доил седые облака.

Слюной яичного желтка

на сосны вылился восток.

Я б строил башни из песка

там, где бушует водосток.

(И снова о предшественниках: здесь нетрудно разглядеть подражание знаменитому «А вы могли бы?» Маяковского.) На будущий год выходит и первая журнальная подборка в «Уральском следопыте».

Уже тогда было понятно, что Рыжий — незаурядная личность. В 1991 году Борис поступил в горный институт; его преподаватель, екатеринбургский поэт Алексей Кузин, едва познакомившись с Борисом, начал записывать детали своих встреч и бесед с ним (после смерти Рыжего этот дневник был издан под названием «Следы Бориса Рыжего»). Откуда такое внимание к начинающему семнадцатилетнему сочинителю? Кузин объяснял: «Я понимал, что этот молодой человек — человек интересный, редкий».

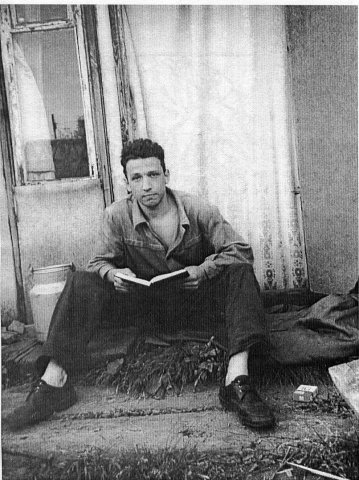

Борис Рыжий с однокурсником. Фото: borisryzhy.ru

Борис Рыжий с однокурсником. Фото: borisryzhy.ru

В 1997 году выходит подборка стихов Рыжего в петербургской «Звезде», в 1999-м — в московском «Знамени». Рыжий становится известен не только Екатеринбургу, но и всей читающей России. В том же 1999-м он получает поощрительную Антибукеровскую премию, а на будущий год выходит сборник его стихов (единственный прижизненный). По словам Дмитрия Быкова, «Рыжий был интеллигентный и дисциплинированный поэт, рассчитанный на долгую и серьезную жизнь». Интеллигентный — безусловно, дисциплинированный — спорно. По остальным двум пунктам — не знаю, какие планы Борис Борисович имел относительно продолжительности свой жизни, однако настроен он был действительно серьезно: «Я хотел писать лучше, чем Пастернак, лучше, чем Бродский».

Долгой жизни не случилось: Рыжий добровольно распрощался с ней в 26. Вышла ли она серьезной?

Не возьмусь подробно говорить об этом применительно к личности и жизни Бориса Борисовича, ограничусь обсуждением его творчества. Здесь все было куда как серьезно. Евгений Рейн объявил Рыжего самым талантливым поэтом своего поколения, а Александр Кушнер называл стихи Рыжего живыми, отмечая:

«Это редкое качество, и, может быть, единственное, делающее стихи стихами. Ведь так часто приходится читать стихи, в которых есть все: ум, аллюзии, все модное слововерчение и т. д., а душа к ним не лежит, — они мертвые».

Дмитрий Сухарев, отвечая на вопрос «А что такого особенного в его стихах?», объяснял:

«Мне кажется очень важным, что Рыжий продлил ту линию русской поэзии, которую называют некрасовской. Я имею в виду поэзию милосердия, сострадания, когда страдание другого волнует поэта сильнее, чем собственное. Этого у нас почти ведь не бывает, поэтам свойственно испытывать жалость к себе. А тут... Урки, пропойцы, наркоманы и менты — они для него люди, они кочуют по его стихам, их можно любить, понимать, жалеть. Это огромная редкость».

За примерами далеко ходить не надо. Вот хотя бы:

Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,

на бескрайние просторы влажным взором посмотреть:

лес налево, луг направо, лесовозы, трактора.

Вот бродяги-работяги поправляются с утра.

С каким, можно сказать, умилением («влажным взором») Рыжий пишет об опохмеляющихся с утра мужиках — неотъемлемой составляющей той России, которую он знал и искренне любил со всеми ее недостатками и ужасами («Родная собачья Россия!» — восклицал он в другом стихотворении).

Не знаю, как относился Рыжий к религии, но он тщательно, совсем по-христиански («не судите, да не судимы будете»), воздерживался от осуждения кого бы то ни было. В крайнем случае бесстрастно описывал, чаще — сочувствовал и сострадал. Едва ли не единственный приходящий на ум контрпример — пара сохранившихся строк из раннего, утерянного, стихотворения о Маяковском (1992):

Он написал поэму «Плохо»

одним нажатием курка.

Борис Борисович. Кто бы знал тогда, что меньше чем через десять лет Вы и сами...

Слова Рыжего не расходились с делами. Поэт Юрий Казарин в своей книге о Рыжем писал:

«Борис всегда подавал милостыню нищим, и, если это был абсолютный алкоголик, Ирина [жена Бориса — А. Д.] замечала: все равно пропьет, на что Борис обычно говорил: а может быть, как раз сегодня он (или она), этот пропойца, купит себе хлеба».

Или вот замечательная история. В 1997 году Рыжий приехал в Москву на фестиваль поэзии. Обедали участники форума по выданным им талонам. Кузин записал в дневнике:

«Борис на талоны пригласил в столовую Государственной академии нефти и газа пятерых бомжей. Бомжи посуду не убрали».

При всем том Рыжий знал себе цену (хотя и сомневался в своем таланте, постоянно отыскивая ему подтверждения) — написал же он:

... мы все лежим на площади Свердловска,

где памятник поставят только мне.

(Кстати, это действительно скоро должно произойти.) Но выше других старался не возноситься. Я приведу стихотворение 1998 года и попрошу обратить внимание на последнюю строку.

Приобретут всеевропейский лоск

слова трансазиатского поэта,

я позабуду сказочный Свердловск

и школьный двор в районе Вторчермета.

Но где бы мне ни выпало остыть,

в Париже знойном, Лондоне промозглом,

мой жалкий прах советую зарыть

на безымянном кладбище свердловском.

Не в плане не лишенной красоты,

но вычурной и артистичной позы,

а потому что там мои кенты,

их профили на мраморе и розы.

На купоросных голубых снегах,

закончившие ШРМ на тройки,

они споткнулись с медью в черепах

как первые солдаты перестройки.

Пусть Вторчермет гудит своей трубой,

Пластполимер пускай свистит протяжно.

А женщина, что не была со мной,

альбом откроет и закурит важно.

Она откроет голубой альбом,

где лица наши будущим согреты,

где живы мы, в альбоме голубом,

земная шваль: бандиты и поэты.

И снова о сострадании: посмотрите, с каким сочувствием Рыжий пишет о «кентах», закончивших ШРМ (школу рабочей молодежи) на тройки. А еще заметьте, как изящно он встраивает в свой стих громоздкие имена заводов: Вторчермет, Пластполимер...

На даче. Фото: borisryzhy.ru

На даче. Фото: borisryzhy.ru

Приведенное стихотворение характерно для творчества Рыжего, которое — за редкими исключениями — было грустным, элегичным. Вот другой пример:

— Пойдемте, друг, вдоль улицы пустой,

где фонари висят, как мандарины,

и снег лежит, январский снег простой,

и навсегда закрыты магазины.

Рекламный блеск, витрины, трубы, рвы.

— Так грустно, друг, так жутко, так буквально.

Я неспроста процитировал «зимнее» стихотворение: весну и лето Рыжий поминал в своих стихах куда реже, чем осень и зиму с их тоской.

Как я любил унылые картины,

посмертные осенние штрихи,

где в синих лужах ягоды рябины,

и с середины пишутся стихи.

Многие стихи Рыжего не просто грустные, но откровенно мрачные, а порой и жуткие. В речи по случаю присуждения ему Антибукера Борис сказал:

«Владислав Ходасевич как-то заметил, что поэт должен слушать музыку времени, нравится она ему или нет. Это и есть ангельское пение, только в разные времена ангелы поют разными голосами».

Он и слушал, хотя эта музыка ему явно не нравилась — жить в 90-е было очень неуютно:

... и ждать ответа, или ждать конца.

Вот-вот начнется плесневая стужа.

Здесь трудно жить, когда ты безоружен.

А день в Свердловске тяжелей свинца... —

написал Рыжий в 93-м. Его стихи с документальной точностью фиксировали неприглядные реалии 90-х, представляя собой словно странички поэтического путеводителя по тем временам («Он — язык своего поколения», — писал о Борисе Алексей Кузин). Иногда всю необходимую экспозицию Рыжий сообщал в первой же строке: «Только справа соседа закроют, откинется слева...» Другой нехитрый сюжет:

Выхожу в телаге, всюду флаги.

Курят пацаны у гаража.

И торчит из свернутой бумаги

рукоятка финского ножа.

«Телага» — это телогрейка. Или вот:

Зависло солнце над заводами,

и стали черными березы.

...Я жил тут, пользуясь свободами

на смерть, на осень и на слезы.

Спецухи, тюрьмы, общежития,

хрущевки красные, бараки,

сплошные случаи, события,

убийства, хулиганства, драки.

Пройдут по ребрам арматурою

и, выйдя из реанимаций,

до самой смерти ходят хмурые

и водку пьют в тени акаций.

Не все стихи Рыжего столь конкретны и приземленны. Он много писал и о более возвышенном: для его лирики характерны метафорические философские раздумья об устройстве мироздания, судьбе, свободе, человеческих отношениях, жизни и ее смысле, о предчувствии беды и о предназначении поэта:

Потом настал мучительный рассвет,

был голубой до боли небосвод.

И понял я: свободы в мире нет

и не было, есть пара несвобод.

Одна стремится вопреки убить,

другая воскрешает вопреки.

Мешает свет уснуть и, может быть,

во сне узнать, как звезды к нам близки.

Едва ли не главной темой творчества Рыжего стала смерть. Причем смерть не столько даже чужая, каковой в 90-е можно было повидать немало, сколько собственная: с самого начала на поэзии Рыжего лежала какая-то печать обреченности. Уже в первом опубликованном стихотворении «Вополощение в лес» (1992) читаем:

Я — есть мир. Не для вас. Для меня это важно.

Я родился, умру... И уже не воскресну.

И мне не плевать, мне действительно страшно.

Смерть появлялась в стихах Рыжего в разных ипостасях. В виде призрака, ходящего по пятам («Смерть на цыпочках ходит за мною, / окровавленный бант теребя»).

В форме раздумий о самоубийстве («С антресолей достану „ТТ“, / покручу-поверчу — / я еще поживу и т. д...») или о том, что будет после смерти («...но, когда я умру, / расскажи мне последнюю сказку»).

Как пророчество («Глаза открою поутру / зимой — зима такая белая, / в такую зиму я умру»).

Наконец, как уже свершившийся факт («Там я умер, но живому слышен / птичий гомон, и горит заря»).

О смерти он писал очень просто, как о чем-то само собой разумеющемся:

Когда я выпью и умру —

сирень качнется на ветру,

и навсегда исчезнет мальчик,

бегущий в шортах по двору.

Или:

Уходят утром на завод.

... А завтра кто-нибудь умрет —

и все пойдут могилу рыть...

Иногда смерть в стихах Рыжего становилась едва ли не целью жизни:

И на исходе сумрачного дня

я говорю вам, реки, травы, птицы,

я в мир пришел, чтоб навсегда проститься.

И мнится, вы прощаете меня.

«Почему в его стихах была почти маниакальная тяга к смерти, обрученность с нею чуть ли не с рождения?» — вопрошал Евгений Евтушенко в эссе памяти Рыжего. Действительно, откуда все это в стихах совсем молодого человека (публиковаться Рыжий начал в 18, ушел из жизни в 26)? Тем более что на фоне реалий 90-х личная жизнь Бориса складывалась сравнительно благополучно: в конце 1991 года он женился, в 1993-м у него родился сын, а в 1997-м Рыжий окончил институт и поступил в аспирантуру.

Валерий Долганов, Борис Рыжий, Евгений Евтушенко, Юрий Лобанцев. Фото: borisryzhy.ru

Валерий Долганов, Борис Рыжий, Евгений Евтушенко, Юрий Лобанцев. Фото: borisryzhy.ru

До конца непонятно. Замечу лишь, что степень развитости эмпатии, острота переживания страданий других людей и родной страны у каждого своя. Борису эти чувства были присущи гораздо сильнее, чем среднестатистическому человеку:

Мне дал Господь не розовое море,

не силы, чтоб с врагами поквитаться —

возможность плакать от чужого горя,

любя, чужому счастью улыбаться.

Поэт Алексей Машевский писал:

«Главной темой книги [первого сборника — А. Д.] Рыжего становится тоска вечной нереализованности человека, страны, идеи. Нереализованности того, что было призвано к реализации, и вот не случилось, не состоялось. Острота и подлинность ощущения поэтом этой катастрофы как катастрофы личной, поколенческой, национальной завораживает».

«Личной катастрофы». И правда — другие стихи демонстрируют почти физическое ощущение боли, надлома:

И все казалось, будто чем сложней,

тем ближе к жизни, к смерти, к человекам, —

так продолжалось много-много дней,

но, юность, ты растаяла со снегом,

и, оказалось, мир до боли прост,

но что-то навсегда во мне сломалось,

осталось что-то, пусть пустырь, погост,

но что-то навсегда во мне осталось.

Архангельский поэт Александр Росков говорил:

«Трагедия Рыжего, может быть, в том, что он одной ногой стоял в том, советском времени, а вторую не знал, куда поставить».

Пожалуй. Я говорил, что новое время пришлось Рыжему не по душе. Конечно, мало находилось тех, кому оно нравилось, — но, повторюсь, Борис ощущал трагедию страны куда сильнее обычного человека. Пришлось опираться на первую ногу — отсюда свойственная поэту ностальгия по советскому прошлому, отсюда романтические опоэтизированные воспоминания детства и юности (не зря его называли последним советским поэтом — хотя всерьез писать Рыжий начал в 1992-м, то есть как раз сразу после распада СССР):

Там вечером Есенина читали,

портвейн глушили, в домино играли.

А участковый милиционер

снимал фуражку и садился рядом

и пил вино, поскольку не был гадом.

Восьмидесятый год. СССР.

Или даже так:

И так все хорошо, как будто завтра,

как в старом фильме, началась война.

Впрочем, неверно было бы говорить, что Рыжий безоговорочно идеализировал советское прошлое. Ведь были же и стихи о пишущей машинке:

Колись давай, моя подруга,

тебе, пожалуй, сотня лет,

прошла через какие руки,

чей украшала кабинет?

Торговца, сыщика, чекиста?

Ведь очень даже может быть,

отнюдь не все с тобою чисто

и страшных пятен не отмыть.

Покуда литеры стучали,

каретка сонная плыла,

в полупустом полуподвале

вершились темные дела.

Во второй половине 90-х поэтический язык Рыжего меняется. Поэт начинает нередко употреблять просторечия, жаргон, приблатненный язык, а то и мат — типичную речь низов общества, частых героев его лирики (я уже цитировал фрагменты про «кентов» и «телагу»). Используя такой «низкий штиль», Рыжий создавал любопытный контраст с возвышенными материями, о которых продолжал писать, и намеренно снижал поэтический пафос стиха:

Ангелы шмонались по пустым аллеям

парка. Мы топтались тупо у пруда.

Ангелы вообще были частыми героями стихов Рыжего. Он мог написать и так:

Всему виною снег, засыпавший цветы.

До дома добреду, побряцаю ключами,

по комнатам пройду — прохладны и пусты.

Зайду на кухню, оп, два ангела за чаем.

Эти два ангела (они, именно парой, встречаются и в других стихотворениях Рыжего) — отсылка к Михаилу Кузмину:

Венок над головой, открыты губы,

Два ангела напрасных за спиной.

Собственно, про ангелов кто только не писал, включая и Пушкина с Лермонтовым, — но, кажется, ни тому, ни другому не пришло бы в голову усадить их на кухне за чашкой чая. Но сказал же Рыжий, что в разные времена ангелы поют разными голосами. И, добавлю от себя, в разных местах...

С сыном Артемом. Фото: borisryzhy.ru

С сыном Артемом. Фото: borisryzhy.ru

Часто Рыжий поминал в своих стихах музыку, особенно уличную. Быть может, завершающие две строки следующего стихотворения — самые цитируемые среди всего, написанного им:

Над саквояжем в черной арке

всю ночь трубил саксофонист.

Бродяга на скамейке в парке

спал, постелив газетный лист.

Я тоже стану музыкантом

и буду, если не умру,

в рубашке белой с черным бантом

играть ночами на ветру.

Чтоб, улыбаясь, спал пропойца

под небом, выпитым до дна, —

спи, ни о чем не беспокойся,

есть только музыка одна.

Да и самому стиху Рыжего была присуща музыкальность — не зря многое из написанного им положено на музыку: наиболее известны песни бардов Татьяны и Сергея Никитиных и Андрея Крамаренко, земляка Рыжего.

Борис Рыжий покончил с собой 7 мая 2001 года. Ему было неполных 27 — как Лермонтову. Даже близкие друзья не сходятся в объяснении причин этого поступка. Говорили о том, что он исчерпал себя (впрочем, Александр Кушнер на это отрезал: «Вздор, в двадцать семь лет из-за этого с собой не кончают»), об угнетающем безденежье, о том, что Рыжий не чувствовал себя своим в среде творческой интеллигенции, о чувстве вины перед теми, кто не смог пережить 90-е... Помните, у Твардовского:

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они — кто старше, кто моложе —

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, —

Речь не о том, но все же, все же, все же...

А у Рыжего так (написано как отклик на самоубийство близкого друга):

И вроде не было войны,

но почему коробит имя

твое в лучах такой весны,

когда глядишь в глаза жены

глазами дерзкими, живыми?

И вроде трубы не играли,

не обнимались, не рыдали,

не раздавали ордена,

протезы, звания, медали,

а жизнь, что жив, стыда полна?

Рыжий периодически страдал от злоупотребления алкоголем, а в последние месяцы жизни лечился от депрессии. Журналист Василий Иванов вспоминал, что в этот период «Рыжий выглядел человеком несчастливым, потерянным, много пьющим». Проблемы шли все от той же тонкости его душевного склада, сверхчувствительности: поэт Юрий Лобанцев, руководитель поэтического объединения «Горный родник», которое посещал Рыжий, говорил: «Борис — очень нежная душа, нельзя его обижать». Да и родственники, и друзья Рыжего отмечали, что Борис был неуверенным в себе человеком. Отсюда, быть может, и загулы, отсюда и его отчаянное, эпатажное, есенинское поведение (например, хулиганские выходки или нередкие драки — причем как со случайными встречными, так и со знакомыми), которое было лишь маской, скрывавшей ранимую натуру с трагическим мироощущением.

Я уже писал об осязании Рыжим трагедии страны как своей личной; друг Бориса, поэт Олег Дозморов, говорил: «Есть низкие истины, которые мы принимаем за правду. Пил, дебоширил, не выносил мусор у родителей, творил миф. И есть настоящая истина, которая засыпана этими сведениями: к нам приходил большой поэт с человеческой трагедией». Да и Евгений Рейн в стихотворении памяти Рыжего назвал того «поэтом трагических забав».

Думаю еще об одном. Не могла ли сыграть роль своего рода положительная обратная связь, когда трагичность натуры Рыжего определила мрачную тональность его творчества — каковое, в свою очередь, еще больше усугубило психологическую неустойчивость поэта, приведя к трагическому концу? Марина Цветаева сказала: «Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил». Не произошло ли подобное и с Рыжим?

Кто знает.