«В школьной программе не место „Котловану“ Платонова»

Интервью с литературоведом Натальей Корниенко

Много ли романов и рассказов Платонова потеряно, из-за чего в советское время его произведения публиковались в искаженном виде и почему входить в платоновский мир через «Котлован» — это безумие? В честь скорого 120-летнего юбилея Андрея Платонова поговорили с литературоведом Натальей Корниенко, которая возглавляет в ИМЛИ группу, готовящую его собрание сочинений.

Как вы пришли к Платонову?

Как вы пришли к Платонову?

Впервые я прочитала Платонова в студенческие годы, в начале 1970-х, прочитала нечаянно — в программы филологических факультетов он тогда не входил. У меня было ощущение, что с высот студенческого горделивого всезнания Платонов властно вернул меня в мое деревенское детство. С тех пор люблю его рассказы о детях и для детей — «Корова», «Железная старуха», «Еще мама», «Никита», «Июльская гроза». Эта сотканная из земли и воздуха духовно-душевная проза открывает в каждом из нас ребенка с его доверчивым взглядом на мир и сокровенными вопросами. Я выросла в кулундинской степи, на границе с Казахстаном, и, пожалуй, только Платонов описал это удивительное детское ощущение горизонта, переживаемого только в степи (и в пустыне), горизонта, до которого хочется дойти, потому что где-то там за горизонтом представляется другая, таинственная и новая жизнь. Этот горизонт есть в каждом произведении Платонова, можно даже сказать, что он есть в каждом его предложении-событии. Как же человеку жить без горизонта… Детство мое прошло в сибирской деревне, моя семья, как и многие в нашей деревне, прошла, говоря словами Платонова, по «адовому дну» эпохи коллективизации, но горизонта не утратила. Возраст моей мамы, уцелевшей в карагандинских ямах, совпадает с возрастом девочки Насти из повести «Котлован».

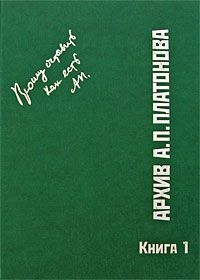

В 1970-е еще аспиранткой я соприкоснулась с рукописями Платонова — Мария Александровна, вдова писателя, всем аспирантам давала разрешение работать в фонде Платонова в ЦГАЛИ (теперь — РГАЛИ). Когда я стала читать рукописи и сверять их с опубликованным, я открыла для себя, что мы изучаем искореженные тексты Платонова. Это было потрясение. С той поры у меня сложилось твердое убеждение, что главной филологической задачей является возвращение текстов Платонова к оригиналу, то есть напечатать их в том виде, как он их написал. Отечественное литературоведение развивается так, что сегодня это на 90 % критика литературы XX века, а не классического типа литературоведение. Критика же всегда спешит за какими-то актуальными современными тенденциями, в том числе в интерпретации Платонова, она ведет за собой писателя, актуализирует ту или иную грань его художественного опыта и биографии. Задача же историка литературы другая, ее я вижу в том, чтобы вести не Платонова, а к Платонову. Платонов не нуждается в том, чтобы его поправляли, прощали, оправдывали, якобы он где-то там не так высказался, прописывали «пролетарского писателя» Платонова (каким он сам себя считал!) в далеких от пролетарской литературы контекстах. На обложке первой книги «Архива А. П. Платонова» мы разместили его помету с машинописи рассказа «Июльская гроза», сделанную в 1938 году: «Прошу оставить как есть. АП».

Я горжусь тем, что для решения большого круга проблематики возвращения текстов Платонова удалось сформировать в ИМЛИ научную группу, которая готовит собрание сочинений, «Архив А. П. Платонова», «„Страну философов” Андрея Платонова» и другие издания. Все участники группы защитили кандидатские диссертации по текстологии и в группу пришли вполне осознанно, понимая, какая работа им предстоит.