В поисках мрачного бюльбюля

Интервью с орнитологом Павлом Смирновым

Павел Смирнов и чучело кауайской акиалоа, вымершей птицы с Гавайских островов в Зоологическом музее МГУ. Фото: О. Мерзлякова, предоставлено Павлом Смирновым

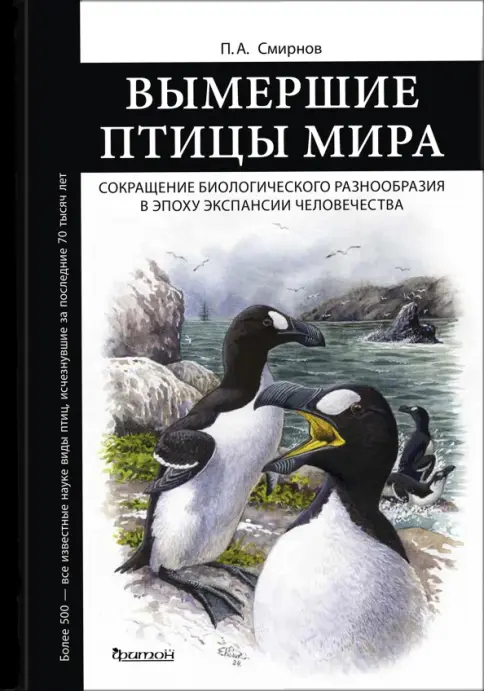

Человечество уменьшает биоразнообразие планеты давно и весьма успешно. Сколько всего видов птиц вымерло с тех пор, как мы вышли из Африки и начали расселяться повсюду, вряд ли удастся установить с точностью, однако ученые занимаются этим вопросом: Павел Смирнов, лаборант сектора орнитологии Зоологического музея МГУ, выпустил недавно справочник «Вымершие птицы мира», в котором рассказывается о более чем пятистах из них. По просьбе «Горького» об этой книге с Павлом Алексеевичем поговорил Лев Волошин.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

— Вы занимались материалами для книги целое десятилетие, и в результате вам удалось охватить временной диапазон в 70 тысяч лет. Расскажите, пожалуйста, как такая работа стала возможной?

— Первое и, наверное, главное, что для этого оказалось необходимо — это интерес. Инициатива исходила исключительно «снизу». Историю этой книги я вкратце рассказал в презентации, которая была проведена в Зоологическом музее в январе этого года. Я достаточно давно, еще, наверное, в конце нулевых годов увлекся темой антропогенного вымирания на планете и различных его аспектов. Если обратиться к списку млекопитающих, исчезнувших за все время расселения человека по планете, можно заметить серьезные пробелы в вопросах систематики, из-за которых сложно составить более-менее объективный список даже для себя, а про всех остальных не стоит и говорить. Тогда я внимательно изучил ситуацию с птицами, и оказалось, что систематизировать конкретно этот класс вполне реально. У птиц есть много классификаций, которые местами не совпадают, но там по крайней мере можно либо найти консенсус, либо составить собственную точку зрения. Примерно с 2014 года я начал потихоньку собирать информацию, а к 2019-му книга уже, по сути, была готова.

Очерки писались по одному или по два в день, а потом была компиляция, вычитка, выверка, поиск литературы, которая появлялась во время написания и после составления библиографии. Затем — поиски вариантов издания, в ходе которых удалось связаться с издательством «Фитон». На него меня навела наша редколлегия в Зоологическом музее, а в «Фитоне» с огромной радостью такую тему приняли и взяли книгу в работу практически сразу. Книжка вышла в самом конце прошлого года, но в продаже появилась в январе. Вот, если вкратце, история книги.

— Тираж у книги относительно немаленький — тысяча экземпляров. Есть ли план распространять ее в школах или университетах, или это все для коммерческой продажи?

— Пока только для коммерческой продажи. Есть варианты развития проекта — существует работа британца Джулиана Юма с лаконичным названием Extinct Birds, которая уже дважды выходила, сейчас готовится третье издание, — я обсуждал с издательством «Фитон» вероятность второго издания, и оно, скорее всего, будет. Естественно, это будет нескоро и будет зависеть от спроса, от дополнительной информации. А что касается внедрения в школы и университеты, то я буду рад, если ее, по крайней мере, будут рекомендовать, но все же такой тираж для широкого внедрения, скажем так, недостаточен.

— Большинство историй в вашей книге трагичные — после описания вида указывается, например, что птицу видели в последний раз один или два века назад, а каких-то птиц видели в последний раз в начале XVII века. У вас есть статья, в которой вы рассказываете о птице, обнаруженной спустя 172 года после пропажи. Часто ли случаются такие «воскрешения»?

— Это уникальная история для последних десяти-пятнадцати лет. Речь идет об условном воскрешении чернобровой мышиной тимелии — ее действительно не видели больше ста семидесяти лет. Был известен один старый экземпляр, который сейчас находится в европейском музее, и было понятно, что это отдельный вид и такая птица существует или существовала, и вот несколько лет назад местные бердвочеры нашли ее в индонезийской части острова Борнео.

Здесь я хочу отдельно отметить один хороший момент, который отличает этот случай от многих других — птицу нашли, поймали ее, сфотографировали, выпустили и стали изучать дальше. А затем потихоньку на специальных сайтах, например на сайте macaulaylibrary.org, начали появляться фактические доказательства существования этой птицы — качественные фотографии.

Все это происходит на контрасте с каким-нибудь белоклювым дятлом и некоторыми другими видами, упоминания о которых порой мелькают в новостях — вот, мол, опять нашли. А где результат? На Борнео это удалось. Я сам недавно вернулся с Борнео, это был скорее туристический вояж в малайскую его часть, где тоже есть пара видов, которых давно не видели. Мне, к сожалению, похвастаться нечем, хотя поиск дулитской куропатки и не был моей основной целью. Но, посмотрев своими глазами на остров Борнео, я охотно верю другим специалистам, которые находят там что-то или хотят найти, потому что в густых лесах острова, несмотря на то, что их рубят со страшной силой, все еще может таиться что-то интересное. К счастью, такие места на нашей планете еще есть.

— Существует множество сайтов с тревожными уведомлениями, посвященных поиску вымерших птиц. Вот пример одного из заголовков: «10 птиц, которых нужно найти, пока они совсем не исчезли с лица земли!». Там же есть табличка с надписью «Most wanted!», то есть этих птиц активно ищут. Среди них есть, например, негросский фруктовый голубь и сантамартийский саблекрыл. Также популярны поиски белоклювого дятла, которого вы уже упомянули, часто называемого «святым граалем всех бердвотчеров». Почему других исчезнувших птиц не ищут так же активно?

— Есть несколько сайтов, которые в популярной форме рассказывают людям о том, каких птиц можно сейчас найти и каких стоит искать. Недавно появилась интересная международная инициатива под названием «Search for Lost Birds». На сайте проекта опубликован список из 140 видов, которых, как они считают, можно отыскать. Белоклювый дятел там тоже числится, но есть и более реальные для поиска виды. Почему разные птицы попадают в такие шорт-листы? Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, многое зависит от вероятности нахождения, во-вторых — должна быть возможность медийной огласки, потому что если найдут какую-нибудь маленькую серенькую птичку из Эквадора, ну, мало ли таких сереньких птичек, а если белоклювого дятла, то это будет новостная «бомба» на весь мир.

— Или мрачного бюльбюля, например.

— С другим бюльбюлем, кстати, тоже была связана интересная история. За всю историю описали всего два экземпляра очкового бюльбюля — один был с Борнео, другой с острова Суматра. Но на этом все и закончилось: с того момента не видели ни одной птицы того же вида. Что это было? Очень вероятно, что это был гибрид других видов. Смогут ли в дальнейшем найти птицу и разрешить эту загадку? Хочется надеяться, что да — шансы есть.

— Известно, что, несмотря на развитие технологий и относительно недавно появившуюся возможность отслеживать птиц с помощью тепловизоров и фотоловушек, с начала XXI века количество обнаружений исчезнувших птиц снижается из года в год.

— Такая тенденция и правда есть. Интересно, что с этой тенденцией произойдет в ближайшие десять лет, потому что такая глобальная инициатива, как проект «Search for Lost Birds» была создана впервые, и тот факт, что удалось сделать полноценный список исчезнувших птиц и начать работать над ним — большой успех. Возможно, с его помощью случится скачок количества повторных открытий, но потом виды будут теряться точно так же, а списки снова начнут пополняться.

Технологии тоже могут помочь — тот же тепловизор или проекты вроде Merlin. Это такая программа, которая показывает на экране смартфона название птицы, которая поет рядом, пока вы просто идете по улице. Иногда программа допускает ошибки, но часто дает, и особенно это полезно человеку несведущему, верные знания о том, что вокруг него происходит, и это очень здорово.

Есть и высокотехнологичные методики исследования, например, извлечение ДНК из старых тушек или из среды. По ДНК можно узнать, какие птицы присутствуют на пролете или на зимовках, особенно это полезно в сложных для мониторинга местах. Технологии развиваются — думаю, такие и подобные им методы будут приняты на широкое вооружение через 10-15 лет. Пока, конечно, сложно предсказывать, но уже интересно, как будет выглядеть поиск в недалеком будущем.

— В разных науках — и в точных, и в гуманитарных — существует немало премий как для любителей, так и для профессионалов, многие из которых щедро оплачиваются какими-нибудь фондами. Возможно, что выплата крупных премий за нахождение редких птиц сильно продвинула бы поиск.

— Не знаю, есть ли какие-то призы у крупных международных проектов, но точно есть призы в так называемых Больших годах. Название «Большой год» широкой аудитории может быть известно благодаря одноименному старенькому фильму со Стивом Мартином, фильм как раз про бердвотчинг. Люди, в основном любители, договариваются между собой о том, что в следующий календарный год у нас состоится конкурс на определенной территории, где каждый должен зафиксировать как можно больше видов птиц. Специалисты удовлетворены тем, что в таком порядке и так массово проводятся поиски и описания интересных видов, а призеры этого конкурса получают деньги.

— Активное наблюдение может стать поводом для того, чтобы углубиться в тему, найти новые или исчезнувшие виды, но бывает и так, что наблюдение за птицами является поводом для рассуждений о смысле жизни, как, например, в книге «Приключения среди птиц» Уильяма Генри Хадсона, где автор показывает при помощи характерного юмора образец поведения порядочного англичанина, или в философском автофикшене «Птицы, искусство, жизнь: год наблюдений» Кио Маклир. Люди наблюдают за природой, думают о жизни, о том, как все плохо может закончиться, о том, что мы живем на последнем этапе биологического разнообразия и видов становится все меньше, а потом они садятся в свой мощный автомобиль и, условно, давят какого-нибудь маленького редкого козодоя.

— Такое вполне может случиться: лицемерие, нарциссизм или просто словоблудие ради того, чтобы показать себя любимого, достаточно распространенные явления в человеческом мире. Даже на фоне птиц человеческое неизбежно будет с нами, и от этого никуда не денешься, хотя некоторые и пытаются. Первое образование у меня было гуманитарным, но потом я понял, что не хочу и не буду этим заниматься. И вот, отчасти в рамках эдакого личного эскапизма, я ушел в биологию. Мне с птицами очень комфортно. И с людьми, которые занимаются птицами, тоже очень комфортно. Всем рекомендую.

— Есть конвенциональное представление о людях, работающих на отдаленных орнитологических станциях или в пыльных университетских кабинетах: суровые мужчины с двухнедельной щетиной в свитерах с высоким воротом, находящиеся в академическом вакууме. Вы дистанцируетесь от обсуждения общих новостных тем?

— В обществе, в котором я работаю, я не чувствую большой дистанции просто потому, что я и многие мои коллеги совершенно обыкновенные люди, и у них есть, как минимум, смартфоны. Если случается что-то эдакое — началась очередная война или произошло какое-то другое громкое событие, то, естественно, об этом идут разговоры. Но говорим мы об этом точно не так много, как говорят об этом вне орнитологической среды. И это, по-моему, прекрасно. А что касается людей с двухнедельной щетиной или без нее, которые оторваны от реальности, то могу сказать, что таких людей в научной среде и правда достаточно — к примеру, среди энтомологов.

— То есть энтомологи — это нижний этаж андеграунда ученых?

— Я бы не сказал, что это нижний этаж чего-либо, хотя в нашем музее они физически находятся под нами, этажом ниже. Энтомологи, на самом деле, в каком-то роде даже авангард, потому что именно они сейчас имеют больше всех возможностей среди других зоологов открыть и описать что-то новое. В одной только России не описано огромное количество видов насекомых, а у описанных не хватает многих деталей общих знаний об их биологии. С птицами все гораздо лучше. Нам остается лишь фиксировать залеты — какая-нибудь новая птичка залетела к нам, а мы радуемся.

— Часто ли случаются такие залеты?

— Довольно редко — один-два в год. Если говорить о новостях по стране, то последнее открытие нового вида — это синебровая мухоловка из Даурского заповедника. Этот вид не встречается даже в Монголии, и на территории России мы его, честно говоря, не ожидали увидеть.

В прошлом году тоже произошла удивительная история. В начале декабря тропическая птица — небесная мухоловка, — прилетела на зимний Сахалин. Она показалась в Южно-Сахалинске возле местного краеведческого музея, где ее тут же опознали. Началось паломничество местных бердвочеров, туда полетели даже бердвотчеры из Москвы, но последние не успели — птица пропала раньше. Небесная мухоловка — очень харизматичный вид: птица ярко-небесного цвета, особенно безумно смотрящаяся на заснеженном калопанаксе. Это, конечно, потрясающе.

— Онекотан — остров с очень интересной историей, за него боролись Япония и Россия, потом Япония и СССР, в итоге он вошел в состав Сахалинской области и теперь является чуть ли не самым труднодоступным островом Северных Курил. Этот вулканический остров сейчас никем не заселен, по крайней мере, об этом ничего не известно. Несколько лет назад вы исследовали птиц этого острова — расскажите, пожалуйста, как проходил процесс.

— Курильская эпопея, которая у нас длится с 2019 года, заслуживает отдельных долгих разговоров. К счастью, она еще продолжается, и я очень надеюсь, что-либо я, либо коллеги когда-нибудь красиво обо всем этом напишут. Что касается Онекотана — там все было стандартно для подобных экспедиций: полет через всю страну до Петропавловска-Камчатского, оттуда посадка на корабль. Корабль идет примерно сутки и приходит в нужную бухту — в данном случае это была бухта Муссель. После высадки на остров в первую очередь разбивается лагерь и проводится рекогносцировка — что мы имеем на руках? какие возможны маршруты? В нашей комплексной экспедиции одновременно находилось порядка шестидесяти человек — возможно, остров никогда не был так густо заселен.

Нам дали небольшой вездеходик, чтобы мы исследовали ближайшую территорию, но в какой-то момент мы поняли, что этот вездеход заперт в бухте вместе с нами, потому что вокруг непроходимые кущеря, слишком крутые скалы, а дорога одна и для вездехода она не подходит. Это просто тропа, которая ведет из бухты к главному туристическому аттрактору острова — вулкану Креницына с окружающим его озером Кольцевое. Всем советую посмотреть, хотя бы в интернете — гора правильной формы, вокруг нее озеро кольцом, и все это окружено старой кальдерой.

Мы ходили по этой тропе, ловили сетями птиц, кольцевали их, определяли подвиды. Были и занятия таксидермией. Дары для этих занятий предоставляло нам, в числе прочих, море. Есть фотография, на которой я вне палатки препарирую крыло чайки, найденное в бухте, а на ноге у меня пытаются сушиться носки, которые я чуть раньше благополучно промочил. Хочу отметить, что Курилы — ни разу не курорт: это очень холодное место с практически стопроцентной влажностью, поэтому условия были те еще.

Мы за эту экспедицию нашли девять новых для острова видов — для Сахалинской области это не очень большое количество, для России и для науки — тем более. Но это показывает, что у нас до сих пор есть недоисследованные места, тем более, что среди девяти видов были явно гнездящиеся птицы, а не просто какие-то болтающиеся в территориальных водах. Это во-первых. Во-вторых — мы, конечно, орнитологи, но еще и зоологи широкого профиля: нам интересно все, поэтому параллельно мы вели сбор жуков, а именно жужелиц, которых мы определяли с помощью Кирилла Владимировича Макарова специалиста по этой группе насекомых из МПГУ, и оказалось, что на Онекотане ранее было известно 10 видов разных жужелиц, а мы нашли 25.

Даже по птицам для многих островов архипелага до сих пор нет фаунистических списков. Мы сейчас готовим такой список для Симушира, для Онекотана уже опубликовали, но большинство островов еще ждут исследований.

— Под обложкой вашей книги можно обнаружить карту вымерших видов птиц, где ареалы вымирания отмечены точками — в Евразии, Африке и обеих Америках такие точки практически не встречаются, несмотря на обширные территории. На больших территориях птицам живется легче?

— Любой вид, живущий на острове либо в пределах ареала, имеющего островной характер, имеет гораздо большие шансы исчезнуть, чем житель материка, по разным причинам — чаще всего это происходит из-за изменений среды. Если на материке такая же площадь и территория окажется непригодной для жизни в результате засухи, похолодания или антропогенного влияния, то через какое-то время представители того же вида смогут реколонизировать это место из соседних регионов и продолжить там жить. Или у вида просто сместится ареал. У островных жителей нет такой возможности. Их мало, и у них очень ограничены возможности к расселению, поэтому они больше подвержены вымиранию.

С другой стороны, многие ученые оказываются в положении того человека из анекдота, который потерял ночью ключи и искал их только под фонарем, потому что там лучше видно. А видно в данном случае — это то, что позволяет более-менее достоверно понять, что у тебя в руке: кость нового вида или кость уже известного. На островах довольно ограниченная по количеству видов фауна, и если мы видим, допустим, косточку какого-то пастушка, найденного на этом острове, и знаем, что рядом живут еще два других, мы можем их аккуратно сравнить, сказать, что этот пастушок был больше или меньше, и, соответственно, описать новый вид, если он отличается. На материке пастушков могут быть десятки видов, но не у каждого исследователя есть доступ к материалам по ним — кости могут быть рассеяны по разным музеям, а какой-то вид, например, известен в одном экземпляре, у него все кости, что остались, заключены в тушке, и тушку эту нужно сканировать, разбираться в ней. То есть, на островах не только плохая ситуация с вымиранием, там еще гораздо проще описать что-то новое.

Африка добавляет к этому свою недоисследованность — там и правда очень мало хороших костеносных местонахождений позднеплейстоценовых и голоценовых птиц. Врачи иногда говорят, что нет здоровых людей, есть только недообследованные. Вот что-то похожее и здесь. А вот в Северной и Южной Америке большое число известных вымерших видов в основном дают так называемые лагерштетты, то есть места с хорошими условиями для сохранности мелких костей. На знаменитых битумных озерах в Бреа, Калифорния, было описано много птиц — эта территория когда-то давно была таким лесным островком на материке, где существовал очень интересный эндемизм, — большое количество видов, которые больше нигде не встречаются.

— Если я верно понимаю, всего пять людей в мире занимались классификацией вымерших птиц, но все они охватывали не больше пяти веков, у вас же описаны птицы, существовавшие на отрезке в семьдесят тысяч лет. Работа, очевидно, очень значимая для научного мира — появились ли уже отзывы отечественных или зарубежных коллег или пока рано об этом говорить?

— Я точно знаю, что эта книга на Западе уже кое-где продается и некоторые зарубежные специалисты ее уже получили, но о широких откликах, наверное, говорить пока и правда рано. Думаю, они будут, я даже примерно знаю от кого, и буду рад выслушать и благодарность, и критику.

Что касается временного отрезка, который я затронул, то, если говорить о более ранних годах, веках и миллионах лет, — птиц за это время исчезло гораздо больше, чем мы сейчас знаем. Если считать от условного археоптерикса, получится отрезок примерно в сто пятьдесят миллионов лет — это существенный срок, мы даже с трудом представляем себе контуры явления, которое привело к формированию современных птиц, и можно себе представить, сколько их за это время вымерло. Даже если мы не будем так далеко углубляться, а просто возьмем те же последние семьдесят или сто тысяч лет, то в справочнике будут указаны только те виды, которые получили научное описание. Мне известно еще около трехсот видов без должного описания, но на самом деле их гораздо больше. На одном острове есть пещера, где какое-то время обитали местные жители — они повсюду разбросали остатки еды, и по этим скудным остаткам современные ученые смогли что-то описать. А на соседнем острове такой пещеры не было — только кораллы и песочек. Прошло сто лет, и о том, что там было, уже никто не узнает.

Масштабы реального вымирания, с одной стороны, конечно, поражают, а с другой — не хочется впадать в алармизм, хотя даже толщина книги на что-то да намекает. Взять ситуацию в настоящем моменте, зафиксировать то, что мы сейчас знаем, и рассказать интересующимся людям — такой была моя главная цель, и я рад, что мне это удалось осуществить. А работать мы будем продолжать и дальше. Что-то еще интересное обязательно найдется и напишется.