«В книгах Ильфа и Петрова достигнут библейский уровень»

Читательская биография литературоведа Александра Жолковского

О детском чтении

Мое раннее детство, когда начинают читать, пришлось на войну — мы жили в эвакуации на окраине Свердловска (ныне опять Екатеринбург). Мой папа был профессором эвакуированной туда Московской консерватории, так что мы не бедствовали, но жили довольно голодно и скромно. Никакой особенной детской культуры там я не помню. Наоборот, мои друзья по играм и бросанию камней были детьми рабочих. С ними я совершенно виртуозно овладел матом и за столом в профессорской семье, абсолютно не стесняясь, все это выпаливал. Это было с 1941 по 1943 год, от четырех до шести лет. А потом я все забыл, пришлось уже заново учиться в московской жизни — можете посмотреть виньетку «Мат в четыре хода», где описываются мои стадии овладения матом. Так что вместо книжной культуры у меня была уличная культура, приятели Витька и Вовка, с которыми мы бросались камнями в тех, «кто пройдет мимо́», как по другому поводу писал Лимонов.

Я 1937 года рождения, и мое детское чтение приходится на последние годы войны и ранние послевоенные — в 1944-м я в семь лет пошел в школу. Что я читал дома, какие детские книжки были, припомнить сложно. Была дома книжка Натальи Кончаловской «Наша древняя столица», очень хорошо изданная, большого формата, в твердом переплете, с тиснением. Тогда праздновалось 800-летие Москвы (1947 г.), много шума было вокруг этого. Помню большой дирижабль с портретом Сталина где-то там, в небесах. Наталья Кончаловская была дочерью художника Кончаловского, женой великого детского поэта Сергея Михалкова, который потом дожил до ста лет.

Она была влиятельная культурная деятельница из хорошей художественной семьи. И вот она издала книжку в стихах, из которой, впрочем, почти ничего не помню. В ней описывалась история всей Москвы, Руси и так далее. Там была такая строчка: «И учитель для науки по субботам всех порол» — описание школьного обучения в XVII веке. Две другие книги, которые я имел (мои интеллигентные родители, видимо, мне их подсунули), — это «Жизнь животных» Брэма и «Жизнь насекомых» Фабра. Думаю, что эти книги или одна из них у меня хранятся до сих пор в доме в Калифорнии. Большие толстые зеленые книги, мировая классика, увлекательное чтение с гравюрными картинками.

В пятый класс я пошел, когда мне было двенадцать лет, в 1949-м, ужасном году идеологической борьбы с «космополитизмом». В то время среди школьников были популярны две книги Николая Шпанова: одна называлась «Поджигатели», другая — «Заговорщики». Это были книги про поджигателей войны, американских империалистов, их страшные злодеяния, толстые животы, сигары и прочее. Но я их не читал, что было большой редкостью. Дело в том, что мама запретила мне их читать, полагая, что и так хватит с меня советской пропаганды, еще и эту гадость читать. Я же задавал законные вольнолюбивые вопросы: почему все читают, а я не могу? Но моя строгая еврейская мама умела настаивать на своем. Для твоего же блага, сказала она: два года ты не будешь читать эту книгу, а потом я тебе разрешу. Это было мудрое решение, потому что в 5-м классе эту книгу еще можно было потреблять, а к 7-му она уже не достигала уровня интеллигентного молодого читателя. Так я был умело дискриминирован мамой — к моей же пользе. Шла холодная война, самые горячие времена сталинской пропаганды. Сталин еще четыре года после этого прожил, а потом в 1953-м умер.

О «правильных» книгах

Зато мама любила подсовывать мне книги, которые, по ее мнению, следовало читать. Вообще я был совершенно советский ребенок, кругом была советская пропаганда и сплошной Сталин. Более того, в 1950 году шла Корейская война. Ким Ир Сен начал войну с югом, чтобы его завоевать. Война длилась три года — до смерти Сталина, американцы поддерживали Южную Корею. Я жадно следил за происходящим, в газете «Правда» печатались карты и сводки, и я все ждал, когда же американцев окончательно окружат и сбросят в море. Мне было тринадцать лет. И родители, конечно, ходили вокруг меня на цыпочках: что ты скажешь ребенку, он ведь в школе повторит, и за это можно загреметь в лагерь. Страшная ситуация — родители были заложниками ребенка. Правда, война пошла иначе, американцы высадили десант в порту Инчхон, разгромили северо-корейские войска, начали наступать на север, и только огромная армия китайских добровольцев смогла отбросить их назад — все кончилось на 38-й параллели, где до сих пор и стоят войска двух сторон.

Я был советским ребенком, жаждущим крови американских интервентов, а мама хотела разрушить мое монолитное сознание и стала постепенно подсовывать мне книги. Где-то к 9-му классу моими любимыми писателями стали два иностранных автора, Оскар Уайльд и Анатоль Франс, которые своей иронией, направленной на все готовые мнения, полностью разрушили здание советской пропаганды, и я стал вдруг понимать, что в газете «Правда» пишут неправду. Я увидел, что так написанное не может быть правдой, потому что вкус правды иной — такой, как в книгах Франса и Уайльда.

Еще одна важная книга того времени, тоже подрывного характера — «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». В 1948 году оба произведения были переизданы в одном толстом томе, в серии издательства «Советский писатель». Книжку эту нелегко было раздобыть, ее сразу раскупили, до этого долго не печатали, а через год запретили. Мне достался очень истрепанный экземпляр, принадлежавший моему соседу по парте. Я за три рубля купил ее у него: дома объявил, что мне нужно три рубля на книгу, это была невысокая цена. Она стала моей настольной книгой — я, как многие люди моего поколения, наизусть знаю огромное количество мест из нее. А мой многолетний друг и соавтор Юрий Щеглов написал к ней знаменитый комментарий. Я долгое время имел эту книгу у себя в библиотеке и в какой-то момент расстался с ней: в революционном 1968 году подарил ее одному французу, коллеге-лингвисту, семиотику Жану-Клоду Гардену, просто из дружбы. «Вот книга моего детства», что-то в таком роде, — он знал русский язык.

Некоторые культовые книги того времени я не прочел — например, многие люди моего поколения и помоложе очень ценят «Судьбу барабанщика» Гайдара, где действует отрицательный герой, антисоветский шпион, говорящий очень много мудрых слов. Я позднее прочитал ее из литературоведческого любопытства и так и не смог по-настоящему оценить, а для многих это была еще одна книга с афоризмами врага народа, которые можно цитировать. По-моему, с книгами Ильфа и Петрова ее сравнить нельзя — в них достигнут, так сказать, библейский уровень: все жизненные ситуации покрыты, легко найти цитату на каждый случай.

«Спартак» Джованьоли и Саша Соколов

Мне очень нравился «Спартак» Джованьоли. Я помню имя куртизанки, которая предала Спартака, — Эвтибида, такие книги западают в память навсегда. Проявилось это мое знание потом очень интересно, уже в эмиграции, когда в восьмидесятые годы я дружил с Сашей Соколовым. У меня есть эссе «Посвящается С.», там приводятся разговоры с Соколовым о том, как он пишет. Я присутствовал при создании «Палисандрии» и потом написал статью о наличии в этом романе целого слоя остапобендеровского дискурса, смешанного с дискурсом Серебряного века (см. «Стилистические корни „Палисандрии”»).

Так вот, я поразил Сашу догадкой, что большое влияние на него оказал Джованьоли, хотя ни это имя, ни сам Спартак в книге не появляются, но образ этого вождя повстанцев из детской книги о древних временах как бы витает над «Палисандрией». «Да, да, это была моя любимая книга», — признался Саша. Я тоже любил ее: захватывающая история восстания, любви, предательства и так далее. Мы все были за Спартака, я к тому же еще и болел за футбольную команду «Спартак».

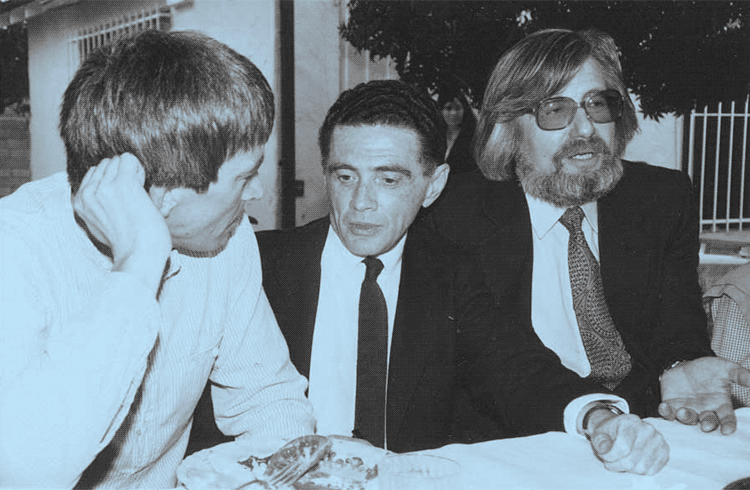

Александр Жолковский с Сашей Соколовым и Омри Роненом. Лос-Анджелес, 1985 год

Фото: www-bcf.usc.edu

Достоевский, самиздат и фарца

Я окончил школу с золотой медалью относительно начитанным советским молодым человеком — естественно, я читал все, что полагается по школьной программе. Кого я мало читал или почти не читал, так это Достоевского, который пребывал в системной горьковско-большевистской опале. Книги были доступны, если очень постараться, но, видимо, мама его не любила — дома Достоевского не было. У нас стояли тома Пушкина, Гоголя, старые дореволюционные издания. А Достоевского в доме не было и в школе тоже, он в учебнике литературы давался петитом в конце и рекомендовался лишь в виде факультативного чтения. Достоевский был факультативнее, чем Мольер, поэтому читать его я стал уже в университете, но так и не полюбил. Я преподаю его иногда в Америке, когда полагается, даже написал что-то новенькое про «Кроткую». Достоевский — сильнейший писатель, который вызывает сильнейшее отвращение к тому, что описывает. Его очень неприятно читать, это набор неприятных истин о тебе самом, которые сложно переварить. Вот такое читательское отношение двойственное осталось — восхищение гадостью.

Конечно, много всего ходило в самиздате. Например, «Доктора Живаго» я читал на папиросной бумаге — ее использовали, чтобы пишущая машинка давала больше копий. На папиросной бумаге этот роман был много лучше, чем в твердом переплете. Недавно я читал лекцию в доме Пастернака в Переделкине, и там всех гостей приглашают прочитать на камеру какую-нибудь главу. Я выбрал одну, любимую, но мне по ошибке дали другую, очень длинную, я читал ее и все думал, как плохо написано (смеется).

В оттепельные годы я познакомился с английским филологом по прозвищу Пэдди (он ирландец, О’Тул), приехавшим на стажировку. Мы подружились, переписывались, слали друг другу книги, и в какой-то момент он сказал, что хочет мне прислать книжки Набокова, которых я не знаю. А Набоков был абсолютно запретной фигурой. Пэдди послал мне четырнадцать его книг. И я вскоре получил необычайной красоты конверт от советской таможни, с красной лентой и сургучной печатью, где сообщалось, что четырнадцать книг конфискованы таможенной службой «согласно действующему законодательству». Потом, уже во время перестройки, я приехал и работал в Фундаментальной библиотеке общественных наук и видел там одну из этих книжек — наряду с какой-то из моих книг, которые тоже посылал коллегам, а их арестовывали и помещали в спецхран. Вот так я не прочитал тогда четырнадцать книг Набокова, пришлось выехать за границу и там уже их читать. Но одну книжку Набокова, «Лолиту», я прочел по-английски в России и до сих пор храню этот экземпляр — это был очень жалкий дешевый paperback, — мне дал его интеллектуал-фарцовщик Рома. «Лолитой» фарцевали наряду с джинсами, а потом Роман Каплан стал владельцем ресторана Russian Samovar на Манхэттене, центра нью-йоркской русской элиты.

Научное чтение

В науке моим Учителем с большой буквы был Вячеслав Всеволодович Иванов, с которым последние лет двадцать-тридцать у меня сложные отношения, такие эдиповские. Он во многом меня сформировал. Я хотел писать что-то литературоведческое, показывал ему — он официально не был моим руководителем, но он был мой Учитель, мой кумир — молодой, старше меня всего на восемь лет. Помню, как он появился на факультете: человек, который только что съездил в Стокгольм на международный съезд славистов, где встречался с великими лингвистами. Был такой свет, свет с Запада.

Я ему что-то показал, он говорит: «Да-да-да. Но, знаешь (мы с ним перешли на „ты”), знаешь, у тебя там недостаточно анализа малых кусков». Меня это поразило! Оказывается, в литературоведческой работе должен быть «анализ малых кусков»: как построен абзац, как построена фраза. «Еще, — говорит, — тебе надо почитать Проппа». Я пошел в букинистический магазин, нашел там издание «Морфологии сказки» 1928 года. (Потом я был у Проппа, и он подписал мне этот экземпляр.)

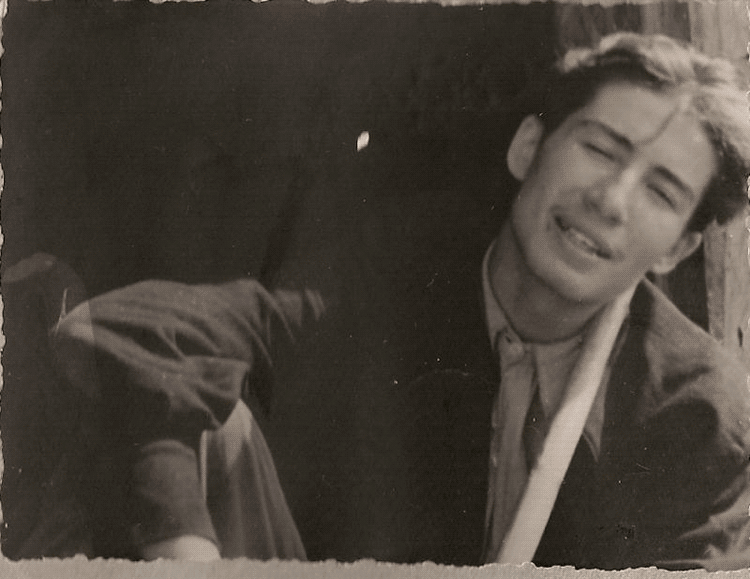

Александр Жолковский в колхозе. 1955 год

Фото: www-bcf.usc.edu

Иванов же посоветовал мне читать русских формалистов. В букинистических магазинах можно было найти их книги, сборники ОПОЯЗа, и я все это читал, изучал. С легкой руки Иванова мы с моим другом Юрием Щегловым познакомились однажды со Шкловским, он подарил мне свою книжку о Розанове. Еще мы стали читать Эйзенштейна: во время оттепели вышел «Иван Грозный» и начали переиздавать его теоретические труды. Сначала «Избранное», потом уже шеститомное собрание под редакцией Клеймана. Мы их читали, подчеркивая каждое слово Эйзенштейна, — у нас со Щегловым есть ранняя статья о том, как надо развивать традицию русского формализма, Эйзенштейна и Проппа. Именно это чтение сыграло важнейшую роль в моем формировании. Были какие-то теоретические добавления с тех пор, которые меня обогащали... Но не Бахтин, а, например, французско-американский ученый Майкл Риффатерр.

В советское время заниматься литературоведением не очень хотелось, я любил его издали, страстной, но запретной любовью, поскольку в тогдашнем исполнении литведение было продажным, конъюнктурным, мерзким делом. На филфаке я сбежал с кафедры зарубежной литературы к Иванову и стал лингвистом. Начал заниматься сравнительно-историческим языкознанием, потом структурной лингвистикой, и это привело к поступлению в Лабораторию машинного перевода Института иностранных языков имени Мориса Тореза, где я начал работать, окончив в 1959 году университет.

Книги в эмиграции

Не могу сказать, что после переезда в Америку мой круг чтения сильно изменился, потому что попал я туда уже сформировавшимся человеком. По теории литературы я все, что там полагалось, читал, деконструкцию не полюбил. Из русской литературы стал систематически читать все, что надо было преподавать. За новейшей американской литературой я, в общем, не следил и не слежу. Мой друг Дима Быков прочел в тысячу раз больше американской литературы, чем я. Он всегда поражает меня готовностью все новое читать, узнавать и так далее.

О Лимонове

С Лимоновым я дружил и очень любил его стихи — начиная с 1972 года, когда познакомился с ним в Москве в одном полуподпольном салоне. Потом я купил у него четыре машинописных стихотворных сборника, сшитых им в картонные обложки, по пять рублей штука. Пять рублей были довольно большие деньги, но не страшные: я получал в то время 120 рублей. Стихи мне очень понравились, некоторые сразу запомнились раз и навсегда. Эдик изложил мне свои взгляды на литературу: что все это шестидесятничество, любимые мной Ахмадулина, Окуджава — это просто какой-то романтический флер, что этого ничего на самом деле нет. И что его стихи — совсем другие. Я как бы воочию наблюдал смену поэтических поколений.

Сборники эти я потом увез в эмиграцию. Однажды я приехал в Нью-Йорк и нашел там Лимонова; он жил и работал дворецким в доме у богача. Я пришел к нему и застал его больным. В доме несколько этажей, Эдик спускается ко мне на лифте, принимает меня в гостиной внизу и надписывает мне все эти книжки — «Алику, там, с благодарностью от больного Лимонова». Восьмидесятый год, а куплены они были в семьдесят третьем, наверное. Надписывает, я ухожу. А он, смотрю, хотя болен страшно, надевает сапоги, чтобы идти на какую-то party. Наша дружба, хотя и не близкая, продолжалась и в Америке. Я восхищался и прозой его, а «Эдичку» читал, кажется, в самом первом американском издании, в 1979-м, еще в Москве. Читал в постели с возлюбленной тех дней — перефразируя Данте, в тот день мы только и читали.

Потом случилась интересная вещь: прошло типа сто лет, и уже в двухтысячные годы в Москве вышел сборник стихотворений Лимонова в издательстве «Ультра. Культура» (2003). Глеб Морев, тогда издававший «Критическую массу», попросил меня: «Алик, кроме вас некому написать рецензию на эту книгу». Ну я с удовольствием написал про Лимонова и мою любовь к его стихам. И в одном месте сделал примечание: «А вот этого стихотворения я не нахожу в книжке, цитирую его по имеющемуся у меня рукописному варианту».

Проходит какое-то время, и я получаю письмо от Евсейки — Алексея Евсеева, который сейчас занимается, в частности, сайтом-архивом Быкова, а тогда создавал сайт Лимонова. Он пишет, что, вот, из Вашей статьи в «Критмассе» я заключаю, что у Вас есть сборники Лимонова, которых у нас на сайте нет, нельзя ли их получить. Я отвечаю, что насчет «получить» — к Лимонову, а насчет того, что именно у меня есть, — давайте я Вам составлю оглавление. Оказалось, что у меня восемьдесят пять стихотворений, которых нигде больше нет. Евсеев спрашивает, можно мы их вывесим? Я говорю, это не ко мне, это к Лимонову — его авторское право. Ну, а нельзя ли Вас попросить, как друга Лимонова, получить у него разрешение?

У Лимонова имейла тогда не было, но я знал его телефон. Я звоню ему из Калифорнии, говорю, Эдик, так и так, нельзя ли? «Да делай что хочешь!» — говорит он. Я говорю, Эдик, это твои авторские права, какое «что хочешь», ты что?! «А это на бумаге или как?» Я говорю, онлайн. «А! Ну тогда пускай, пусть берут». В результате, и по сегодня существует такая уникальная вещь — «85 раритетных стихотворений Лимонова из архива профессора Жолковского», большой вклад в мировую культуру! А надо сказать, что профессор Жолковский отличается тем, что он ни разу в жизни не был ни в одном архиве: ни Пушкина, ни Достоевского, ни Хемингуэя, никого. Мои занятия не архивного порядка, а теперь оказывается, что у меня у самого есть архив — «архив профессора Жолковского».

О вывозе книг

Вывезти книги в эмиграцию было очень трудно, кагэбэшная таможня зверствовала. Тем более что эмиграция еврейская, а таможня же — с сильным антисемитским душком. И надо было как-то обосновывать, что вот это я вывожу потому-то, а это потому-то. Например, я вез с собой два собрания сочинений Пушкина, обычное десятитомное и семнадцатитомное академическое. Таможенник мне и говорит: а зачем вам два собрания Пушкина? Говорю, я филолог, специалист. Одно — популярное издание, для студентов, а другое — академическое, для меня. Вижу, это его как-то не убеждает.

Но еврейская эмиграция была очень грамотная. Евреи, как вы знаете, Народ Книги, и у еврейских эмигрантов была своя Книга — она называлась «Инструкция». Это была непрерывно обновлявшаяся машинописная антология советов по каждому вопросу, который может возникнуть в процессе выезда. Получение разрешений на вывоз книг, на вывоз картин, имущества, мебели... С телефонами, именами таможенников и секретарей Ленинской библиотеки, которые штамповали разрешения на вывоз книг. Вообще, все, что надо было шаг за шагом делать для выезда, описывалось в «Инструкции», и она передавалась по наследству. Уникальная книга, в ней было все. И по мере прохождения инстанций ты тоже вносил в нее дополнения и исправления. Если уже теперь там не Тамара Иванна сидит, а Анна Николавна, ты писал: «Тамара Иванна уволена, работает Анна Николавна, любит конфеты такие-то». Потом, уезжая, передавал книгу следующему — и люди дальше дополняли и перепечатывали, и том переходил к очередному поколению отъезжантов.

Поэтому я отлично знал, что делать, когда мне скажут, что два собрания сочинений нельзя. Я вынул синенькую бумажку, двадцать пять рублей, и бросил ее в контейнер. Она медленно туда опустилась, и право на два собрания сочинений Пушкина было подтверждено... (смеется) ...совершенно официально. Все давно есть онлайн, но эти два собрания стоят у меня до сих пор.

О современной литературе

Современной литературой я мало интересуюсь. У меня была очень хорошая преподавательница английского языка в МГУ, на филфаке, Анна Константиновна Старкова. Когда-то она учила язык, будучи переводчицей на строительстве Сталинградского тракторного завода в 1930-е годы — он с американской помощью строился. Мы ее очень любили, а потом она состарилась, ушла на пенсию, и я ее иногда посещал уже после окончания университета. Как-то раз я говорю ей, Анна Константиновна, я вам принесу любые книги, я в библиотеке могу взять, у меня есть то, это… А она отвечает, ничего не надо, I have my Dickens. Ну вот и у меня примерно так же.