Увеличить цены на книги в два раза

Новости книжного рынка и электронного книгоиздания от Владимира Харитонова

Середина года, а значит, все наконец подвели итоги прошлого года и теперь пытаются понять, что же со всем этим делать и что ждать от будущего.

## Донт для Барнса

Особенно интересно заглядывать в это будущее, когда есть с чем. Вот у частного фонда Elliott Management Corp. теперь есть не только английская сеть книжных магазинов Waterstones, но и американская сеть Barnes and Noble. Сделка на $477 млн кэшем (или $633 млн, с учетом долгов) закроется в октябре. Но уже никто не сомневается, что 627 магазинов B&N последней оставшейся в живых после краха Borders несколько лет назад федеральной американской сети наконец-то проданы. «Наконец-то» — потому что B&N чувствовала себя последние годы не очень.

Elliott, что важно, перепродавать B&N кому-то дальше и по частям не собирается. Напротив, уже известно, что управление сетью перейдет к нынешнему главе Waterstones г-ну Джеймсу Донту, который в свое время вытащил почти разорившуюся сеть и сделал ее прибыльной на пользу Александру Мамуту. И английским читателям, конечно, тоже. Твердой рукой Донт переформатировал сеть так, чтобы магазины, которые в нее входят, не походили друг на друга. И чтобы каждый имел свое лицо. Ну, знаете, как бывает у независимых книжных магазинов. Странное дело, читатели почему-то любят разные книги, и разные книжные магазины тоже. Повторит ли Донт такой же трюк с Barnes and Noble, а если повторит, то будет ли он успешен, — пока никто не знает.

А с B&N давно уже надо было что-то делать. Продажи в сети неуклонно снижались: в прошлом году оборот компании составил $3,6 млрд, что на 3% меньше, чем в предыдущем. И это даже больше, чем среднее снижение продаж в американской книжной рознице. Сеть попыталась создать инфраструктуру продажи электронных книг на базе своей читалки nook, альтернативную Amazon, но вышло неудачно. (В скобках надо напомнить, что партнером для производства nook B&N выбрала всеми любимую компанию Microsoft, у которой почему-то фатально не получается с электронными книгами.) Прежний-то управляющий додумался даже до того, чтобы делать из книжных магазинов «рестораны с книгами»: рестораны что-то заработали, но продажи книг не выросли.

Переформатирование, впрочем, не единственный трюк в рукаве у Донта. В марте этого года, помнится, разразился скандал после того, как английская публика узнала, что продавцы в Waterstones получают зарплату ниже прожиточного минимума. Английские писатели бросились подписывать коллективное письмо с протестом. На все это г-н Донт отвечал, что столько денег нету и, может, зарплата и не большая, но магазины работают, а работа — интересная, еще поискать такую. И ведь сложно не согласиться: магазины и правда работают, и менее интересные работы, особенно для выпускников гуманитарных факультетов, действительно бывают. Вполне понимаю, почему он Elliott понравился — денег на ветер бросать не будет. Вопрос в другом: достаточно ли будет американцам фокуса с «разноликими» магазинами, чтобы конкурировать с онлайновым гигантом, с одной стороны, и с местными — взаправду, а не понарошку — независимыми книжными магазинами, с другой?

Представляю, кстати, читателя, который добрался до этого места и недоумевает: к чему ему нужна вся эта история с американской книжной сетью? К тому, дорогой читатель, что то, что творится с Barnes and Noble, важно для всей книжной индустрии на Западе как возможная модель трансформации большой книжной розницы.

## Разнонаправленные тренды

Тем более что с розницей — да и не только с ней одной — происходят не очень понятные вещи. Американская ассоциация книгоиздателей наконец-то подвела итоги прошлого года. И все оказалось не совсем так, как ожидалось. Предполагался рост продаж, сокращение доли электронных книг, рост доли аудиокниг, но в целом думали что будет все хорошо. А получилось $25,82 млрд годового оборота (данные по крупным и средним издательствам, входящим в ассоциацию) за 2,71 млрд проданных экземпляров. Это на 1,6% меньше, чем в позапрошлом году. При этом продажа обычных книг (на них приходится примерно 2/3 продаж) — художественных, нон-фикшн, религиозной литературы — даже выросла на 1,5%. За счет чего же общее падение продаж? Продажи научной и учебной литературы сокращаются. За прошлый год — на 7%, за пять лет — больше, чем на 30%. Но самое главное — второй год подряд большая часть продаж обычных книг приходится на интернет, а не на книжную розницу, которая дает издателям только 46% оборота. Borders не на пустом месте обанкротился, и проблемы B&N не только от плохого руководства: за пять лет обычная розница сократилась на четверть. Американцы всё больше покупают онлайн. В том числе и в онлайновых киосках обычных книжных магазинов. И самим книжным от этого не слишком легче. К тому же в онлайне командует Amazon, да к тому же там читателей ждут и небумажные книги.

Кстати, о них. Сколько вам успели рассказать о том, что электронные книги больше никому не нужны! Никому-никому! Тем не менее на электронные книги приходится ¼ всей онлайновой книжной розницы и 28% продаж обычной художественной литературы. Их продажи за пять лет сократились примерно на четверть стараниями самих издателей, задравших цены, но они все равно остаются самым большим сегментом и онлайновых продаж, и продаж fiction вообще. Прямо даже удивительно, как упорно сопротивляются читатели конкурентному предложению качественной печатной продукции.

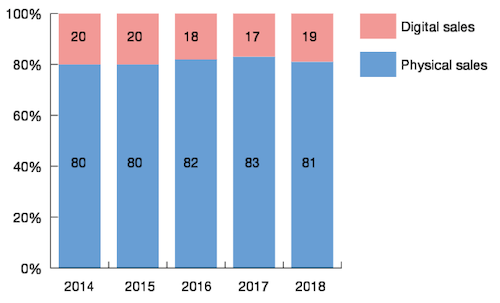

В Великобритании тоже есть своя Ассоциация издателей, и она тоже на днях подвела итоги прошлого года. Особенно смешно было читать о них в The Guardian, которая с недавних пор почему-то решила, что бумажные книги — это хорошо, а электронные — это Amazon и всемирное зло. Так вот продажи книг в Великобритании в прошлом году сократились на 4%. При этом продажи бумажных книг — на 5%. А вот продажи электронных книг (вместе с аудио) — напротив, выросли на те же 5% (а розничные — так даже на 8%). И в общем объеме книжных продаж продажи книг в небумажной форме составили 19%. Как и пять лет назад.

А вот в продажах художественной литературы англичане обогнали даже американцев — на электронные книги у них приходится 38% оборота. Английские издатели — те самые, которые несколько лет твердили, что «электронные книги вышли из моды и их никто больше не читает», и втихомолку повышали на них цены — даже начали сокрушаться, что их продажи хоть и растут, но не могут восполнить общего сокращения рынка. Ну да, не могут. Сначала ты с электронными книгами сражаешься, а потом страдаешь, что они не могут тебя спасти. Издатели, кажется, повсюду ведут себя как сущие дети.

## «Мы, видимо, начнем печатать цену на книгах. — Тогда мы не будем их продавать»

Примерно такой обмен мнениями между Александром Альперовичем, гендиректором издательства «Клевер», и Михаилом Иванцовым, гендиректором книжной сети «Читай-города», случился на конференции издателей и книготорговцев, проходившей в рамках книжной ярмарки на Красной площади. Это, кстати, была лучшая конференция, на которой мне когда-либо посчастливилось присутствовать. ГУМ вовремя «заминировали», поэтому конференция длилась ровно полчаса. Выступающие были бодры, деловиты, кратки и старались не уходить от темы. А главной темой обсуждения стал вопрос о ценообразовании.

Итоги работы российской книжной индустрии за прошлый год не слишком утешительны: общее производство сокращается, цены растут — и потому, что печать дорожает, и потому, что это издатели видят в повышении цен единственный способ хоть как-то компенсировать снижение продаж. На этом фоне Озон, который в конце зимы решил поэкспериментировать и стал сбрасывать цены практически до отпускной цены издательств, конечно, внес полную сумятицу в отношения издателей и книготорговцев. «Мы, в общем, ничего не потеряли от эскапады Озона, а даже немного заработали, — делился в кулуарах конференции один из издателей. — Но пришлось очень много разговаривать с другими продавцами».

Суета к лету потихоньку улеглась: издатели поправили цены, передоговорились с Озоном и другими продавцами, но осадок, как вы догадываетесь, остался. На более или менее стабильном рынке, действительно, не очень важно, кто контролирует розничные цены — издатель, дающий скидку от розничной цены продавцам (как, например, в США, Великобритании, Германии и многих других странах), или продавец, добавляющий свою цену к отпускной цене издателя (так в России). На стабильном рынке заранее известно или хотя бы приблизительно известно, по какой цене книга будет выставлена на продажу в магазине, а значит, можно прогнозировать реакцию на эту цену покупателя. Причем цена эта будет примерно одной и той же в разных магазинах. За понятным исключением географической разницы: почти все книги в России печатаются в столицах, а продаются от Калининграда до Владивостока, до которого книги еще нужно довезти.

Вот только рынок у нас нестабильный. И случай с Озоном это очень доходчиво показал: тот, кто контролирует конечную цену, будет ею и управлять в свою пользу. Она может быть разной. Для Озона, в частности, было важным расширить аудиторию, которая бросилась покупать книги по цене в два, а то и в три раза ниже обычной; всласть наконкурироваться с конкурентами. А заодно объяснить издателям новую схему работы с магазином, при которой сами издатели должны заниматься ценообразованием, следить за остатками на складе и пр. А для «Читай-города» интерес может быть другим, и, например, Михаил Иванцов его не скрывал, выразившись в том духе, что доля расходов на книги у россиян в районе нуля, а потому скидки не ведут к росту продаж, так что если увеличить цены в два раза, то этого никто даже не заметит. Последнее маркетинговое наблюдение г-на Иванцова покупатели книг могут оставить на его совести, а могут и принять во внимание как сигнал к тому, что единственная оставшаяся в живых федеральная книжная сеть готова залезть в ваши кошельки значительно глубже, чем вы рассчитывали. И издатели — при нынешней схеме ценообразования, когда продавец ставит цену на книги, — будут предпоследними в списке виноватых.

В условиях роста цен — а он, очевидно, будет продолжаться с продолжающимся сокращением рынка — издателям, естественно, хочется хоть как-то влиять на цену розницы. Главный редактор РОСМЭН Борис Кузнецов, например, считает, что было бы «идеально, как в Германии — печатать цену на книге, — но пока получается строить ценообразование на основе минимальной розничной цены. Вот только ее диктуют онлайновые магазины». Дальше всех в вопросе ценообразования зашел Александр Альперович, чье издательство открыло филиалы в США и Великобритании, и он теперь не понаслышке знает о том, как работать с книжной торговлей, когда цена на книгу напечатана на четвертой стороне обложки. И для него издательская цена выглядит более привлекательной, когда «рынок драйвится скидками, мы теряем в марже, и нет никаких общих правил ценообразования».

А общих правил и правда нет. Другое дело, что если ты контролируешь треть розничного рынка, а федеральная книжная сеть у тебя в кармане, то ты сам и назначаешь эти правила. Как заметил, выступая на конференции, Евгений Капьев, гендиректор «ЭКСМО», «на всех растущих рынках нет фиксированной цены, а, по нашим данным, рынок растет, открывается много магазинов. Проблема в другом — в компетентном ценообразовании и профессиональном управлении. Нам нужно научиться управлять ценами». Ну, не знаю… Чему еще «ЭКСМО» вместе с «Читай-городом» могут научиться? Это вот всем остальным у них нужно учиться, как одновременно сокращать производство, но увеличивать оборот продаж. Так что ловите скидки, запасайтесь рублями. Да и издательской цены ждать пока не стоит — «ЭКСМО» же против. А если «ЭКСМО» против, то, значит, этого и не будет. Расходимся.

Примечательно, кстати, что никто на конференции ничего не рассказывал про «поддержку чтения», как это было еще недавно модно. Даже немного жаль. Было хотя бы смешно.