Утолить жажду реальности

Манифест ненависти к традиционному роману и его последователи

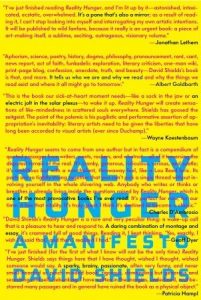

Создавать художественный вымысел — это как ехать за рулем в клоунском костюме: восемь лет назад американец Дэвид Шилдс опубликовал книгу-манифест «Жажда реальности», в которой объявил художественную прозу окончательно устаревшей. Ей на смену должны прийти полные подлинной, настоящей, необработанной реальности книги. Специально для «Горького» Мария Цирулева рассказывает о манифесте и его самых известных последователях.

Попытки реформировать роман производятся примерно раз в несколько десятилетий. И если в литературных кругах в очередной раз говорят о том, что роман умер, то, скорее всего, он живее всех живых, просто происходит поиск новых форм и скоро критики и читатели столкнутся с чем-то совсем не похожим на все предыдущее — как было с модернизмом, постмодернизмом и как будет с направлением, которому еще нет названия.

Похоже, именно этот процесс активно идет в англоязычной литературе прямо сейчас, последние шесть-восемь лет. И озвучил его американский писатель Дэвид Шилдс, автор известного анти-фикшн манифеста «Жажда реальности» (Reality Hunger: A Manifesto (2010).

Похоже, именно этот процесс активно идет в англоязычной литературе прямо сейчас, последние шесть-восемь лет. И озвучил его американский писатель Дэвид Шилдс, автор известного анти-фикшн манифеста «Жажда реальности» (Reality Hunger: A Manifesto (2010).

«Традиционный роман — зрелище скучное, старомодное, слишком ограниченное сюжетными рамками», — говорит Дэвид. Роман никак не отражает, каково это: жить в XXI веке. В романе нет скорости современной жизни.

Поменьше сюжета, поменьше fiction и побольше реальности, намеренно нехудожественной, необработанной, и оттого особенно «жизненной» — вот как надо нынче писать, считает он. «Реальность» лучше всего может быть передана в формате коллажа (большая часть его книги — цитаты из других авторов), лирического эссе или мемуара.

Создавать художественный вымысел — это как ехать за рулем в клоунском костюме. Ты едешь куда-то, и ты в костюме клоуна, но при этом никого не дурачишь. Ты просто парень в костюме, и все должны забыть об этом факте и ехать вместе с тобой, заявляет Шилдc. Таким клоуном он считает, к примеру, Джонатана Франзена.

Отсутствие сюжета дает читателю пространство для того, чтобы подумать о других вещах. За очень небольшим исключением традиционный роман, считает Дэвид, приносит в жертву слишком многое на алтарь сюжета. Сюжет — это для мертвецов. Роман умер, да здравствует антироман, построенный на его руинах.

Самое интересное — Шилдс не говорит в пустоту. Похоже, он вербализировал витавший в воздухе запрос на «необработанную» реальность: в последние шесть-восемь лет в англоязычной литературе набирает невероятную популярность гибридный жанр романа-мемуара, текста на грани фикшн и нон-фикшн. Это именно романы, то есть их авторы имеют высокие литературные амбиции, но, как правило, романы, лишенные четкого сюжета и часто написанные намеренно нехудожественным языком. Дэвид Шилдс радуется и с удовольствием пишет аннотации на обложках все новых книг. Авторы, пишущие в этом ключе, — Бен Лернер, Шила Хейти, Тао Лин, Джефф Дайер, Рейчел Каск и, конечно, норвежец Карл Уве Кнаусгор, к которому мы еще вернемся в нашем тексте.

Откуда ноги растут у манифеста Дэвида Шилдса и всего этого течения? Вероятно, еще из 1990-х годов ХХ века, из прозы Дэвида Фостера Уоллеса и направления Новая искренность. Еще в середине 1990-х годов Уоллес сказал, что постмодернизм устарел. От высмеивания, цинизма, дистанции от читателя, отказа от поисков смысла все устали. Это больше не работает. Что нужно людям (писателям и читателям) — так это искренность. В одном из своих эссе Уоллес предрекает появление новых литературных «бунтарей», которые бороться будут именно с этим — постмодернистской иронической дистанцированностью. Какими будут их инструменты? Честность, открытость, небоязнь показаться наивными или анахроничными. И, конечно, как только они начнут, им сразу скажут, что они старомодны, банальны, сентиментальны, слишком мягки и искренни. Но таков их путь. Это и стало сутью направления Новая искренность, которое Уоллес и возглавил.

Но вернемся в современность — к норвежцу Карлу Уве Кнаусгору, который в 2010-х взял и прогремел по обе стороны Атлантики. Карл Уве Кнаусгор был обычным, широко известным в узких кругах норвежским автором. Написал пару романов, получил пару премий, а потом у него случился так называемый творческий кризис. Он не мог больше писать фикшн. Одна только мысль о вымышленных героях в вымышленных обстоятельствах вызывала у него тоску смертную и рвотный рефлекс. Он разочаровался в литературе. Куда ни повернись, везде выдуманные люди, выдуманные истории в выдуманном, хоть и реалистичном мире. В общем, он устал от историй, случившихся и неслучившихся, которые, по его мнению, не отображали реальность. Единственным жанром, в котором он видел ценность, стали дневники и эссе. Тот вид литературы, в котором можно услышать собственный голос автора, встретиться с ним взглядом. А что такое произведение искусства, говорит Кнаусгор, как не взгляд другого человека? Не сверху вниз, не снизу вверх, а глаза в глаза.

И тогда он написал за два года (с 2009-го по 2011-й) цикл из шести автобиографических романов под названием «Моя борьба». В общей сложности 3 600 страниц текста. Название содержит отсылку к Гитлеру, а по-норвежски вообще звучит «min kamp» (в Германии, кстати, ее перевели под другим названием). Кнаусгор писал по десять страниц в день, намеренно сырым языком, ничего не редактировал. Он описывает свою жизнь, очень документально, с большим количеством мелких бытовых подробностей: как водит детей в детский сад, меняет им подгузники, пьет кофе в кафе, читает, говорит с друзьями о литературе, как любит жену и ссорится с ней по бытовым вопросам, как она его в эти моменты бесит и как все, что он на самом деле хочет, — это закрыться от всех и писать без ограничений.

Кнаусгор признался, что с детства старался быть хорошим мальчиком, радовать родителей (особенно отца) — словом, быть лучше, чем на самом деле. Говорить людям то, что они ожидали от него услышать. Когда он стал писателем, то тоже старался понравиться читательской аудитории, старался писать «красивую прозу» «красивыми предложениями». Но, начав свой автобиографический цикл, он перестал заботиться о литературном качестве, перестал притворяться. Он решил снизить свои писательские ожидания, а об ожиданиях читателя он, собственно, не заботился.

Карл Уве был уверен, что «Моя борьба» не получит известности, что никто особо не будет ее читать, ведь это скучно. Он писал ее, потому что не мог не писать, потому что это был его способ выйти из кризиса. Но, видимо, витал в воздухе какой-то неартикулируемый запрос на скучную, необработанную окружающую реальность — и произошел взрыв.

От Кнаусгора млеют по обе стороны Атлантики (а в родной Норвегии его автобиографический цикл купил каждый 9-й житель страны), среди его почитателей такие писатели, как Зэди Смит, Джеффри Евгенидис и Джонатан Летем. В год, когда Кнаусгора перевели на английский, Зэди Смит признавалась, что куда бы она ни пошла, во всех литературных тусовках Нью-Йорка обсуждали этого норвежца.

Почему Кнаусгор совершил прорыв в автобиографическом романе? Потому что, во-первых, в жанре романа-мемуара, как правило, принято «фильтровать базар», что-то утаить, что-то приукрасить, а Кнаусгор нещадно выставляет напоказ все самые постыдные, мелочные, потаенные движения своей души. «Вот вам факты моей эмоциональной жизни», — как бы говорит он, не утаивая ничего. Как ты не был мужиком, когда не смог помочь своей беременной жене в гостях выбраться из туалета, где заклинило замок, и пришлось звать на помощь одного из гостей, который был боксером и легким движением ноги выбил дверь. А ты стоял рядом и чувствовал себя ну не очень хорошо. Как ты рассердился на свою маленькую дочку и с силой бросил ее на кровать. И дальше в том же духе. В своем цикле Кнаусгорд не заменил на выдуманное ни одного имени; часть родственников и друзей после публикации он него отвернулась: мы, мол, вовсе не такие, какими ты нас описал, и вообще ты слишком далеко зашел в рассказе про нашу частную жизнь. А его жена впала в глубокую депрессию.

Во-вторых, он пишет намеренно не отредактированным языком, суперреалистично и гиперподробно, — и вы как будто попадаете в реалити-шоу. Если он описывает детский праздник, то это будет сорок страниц текста, со всеми пустыми разговорами приглашенных родителей, со всеми съеденными и несъеденными кусками торта, со всеми подползающими к твоим ногам младенцами. Читать это порою мучительно скучно — так же скучно, как и находиться самому на детском празднике. Как сказала про Кнаусгора в одном эссе все та же Зэди Смит: «Вы не просто ассоциируете себя с героем — вы буквально становитесь им». Вас как будто бы сажают в голову к автору, и вы видите его глазами скучную, необработанную окружающую реальность.

На русский язык ничего из этого, включая Кнаусгора, не переведено. И оттого, кажется, еще любопытнее тот факт, что в России тоже есть авторы, которые, не зная ни про Кнаусгора, ни про Шилдса, пишут в схожем ключе и, сами того не подозревая, находятся в авангарде мирового литературного процесса. Кто из современных российских авторов тоже пишет на грани фикшн и нон-фикшн про скучную необработанную реальность? Кого, как и Кнаусгора, критики сравнивают с Энди Уорхолом, который ставил в своей «Фабрике» на Манхэттене кинокамеру на вечную запись и фиксировал на пленку все, что попадало в кадр? Конечно, это Дмитрий Данилов.

Каждая его книга («Горизонтальное положение», «Описание города» и другие) — по сути, фиксация реальности, причем самой, казалось бы, будничной и неприметной. В одном из интервью писатель признался: «Я в себе чувствую некую тоску по обыденности, повседневности, серости, будничности. Вернее, так: я обнаружил в себе явную склонность к тому, чтобы искать интересное в неинтересном. Я для себя придумал такой парадокс: „Скучное — это самое интересное”. Я действительно убежден, что, если как следует внимательно всмотреться в существующую вокруг нас „серую” реальность, в ней можно увидеть массу интересного и удивительного».

Дэвид Шилдс бы это оценил.