Условия материальной независимости

Анна Наринская — о выставке, посвященной городку писателей

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Название этого проекта — почти точная цитата из письма Максима Горького. Он описывает Константину Федину проект совместного проживания писателей в «условиях полнейшей материальной независимости» — что должно подтолкнуть их к написанию книг, которые отвечали бы «солидности запросов времени». Постановление правительства в 1933 году «О строительстве „Городка писателей“» в Переделкине — во многом результат хлопот Горького и других авторов, поддержавших инициативу.

За годы существования писательского поселка фраза «условия материальной независимости» не то чтоб утратила первоначальный смысл (дача в Переделкине все так же была знаком благополучия), но еще и наполнилась множеством новых — как прямолинейных, так и ироничных.

Писательский поселок оказался (вернее, казался) как бы независимым от советской материи — и в то же время ее катализировал.

Тайная свобода и даже фрондерство жителей дач и постояльцев Дома творчества сосуществовала с жизнью «под колпаком», которую предполагало такое совместное, удобное для соглядатая проживание. Любовная и даже сексуальная свобода, возникающая в местах скученной жизни творческих людей, соседствовала с вуайеризмом и сплетнями. Невероятный по качеству и влиянию на культуру результат, который дало это место, служившее убежищем (пусть временным) для гонимых и почвой для многих замечательных и даже великих текстов, оказался возможен не только «вследствие», но и «вопреки» — вопреки контексту компромисса, который ровно так же порождало устройство этого места.

Выставка «Условия материальной независимости» — попытка деконструкции переделкинского феномена и даже переделкинского мифа.

Что такое Переделкино «золотого века» (и, кстати, какой век, то бишь десятилетие, тут считать «золотым»)?

Со всех сторон просматриваемая клетка (пусть и золоченая) или место тайной свободы?

Место свободной любви или место подглядывания всех за всеми?

Территория взаимопонимания или территория, провоцирующая зависть и тем самым порождающая компромисс как способ выживания?

Мы не отвечаем на эти вопросы, а предлагаем возможные тезисы для обсуждения.

Девять комнат-«пеналов» (по выражению Арсения Тарковского) в правом крыле переделкинского Дома творчества писателей — метафоры разных составляющих переделкинского феномена. Инсталляции, основанные на архивных изысканиях, — это наша попытка обустроить территорию (и траекторию) «думанья о Переделкине».

Мы не рассчитываем на полное согласие.

Но мы, безусловно, надеемся на разговор.

Анна Наринская

ПЕРЕДЕЛКИНО. ВОСПОМИНАНИЕ

Эта инсталляция — попытка эмоциональной археологии. Визуальный срез пишущего человека, составленный из предметов переделкинского литературного обихода, в основном обнаруженных в Доме творчества или собранных по семейным кладовым. Это — плод моих собственных воспоминаний о работе бабушки с дедушкой, Лилианы и Семена Лунгиных, а также архивных изысканий, которыми мы занимались, пока придумывали выставку. Получилась сборная солянка из ощущений, пишущих машинок, путевок в переделкинский ДТ и прочих обрывков памяти и сочинительского процесса.

Иван Лунгин

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

КОМНАТА

«Дневник писателя» — именно так я решил назвать свою работу для этой выставки.

Назвав таким, отсылающим понятно к чему и к кому, образом небольшие заметки, как бы привязанные к находящимся в комнате предметам — объектам, как говорится, материальной культуры определенной эпохи (в данном случае это примерно 1970-е годы прошедшего столетия), я всего лишь имел в виду, что эти заметки, эти беглые записи действительно являются как бы отрывками из как бы дневника некоего как бы писателя.

Кто этот писатель? Ну такой среднестатистический писатель неопределенного возраста: в меру рефлексирующий, в меру фрондирующий, в меру подозрительный, в меру осторожный, в меру пьющий, в меру талантливый. Одним словом, типовой советский писатель, «совпис», счастливый обитатель Дома творчества.

А окружавшие его крупные и мелкие предметы довольно унылого быта служат в данном случае иллюстрациями к его, в общем-то, тоже несколько унылым дневниковым записям. Вот что я имел в виду, а о том, что получилось, не мне судить.

Лев Рубинштейн

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

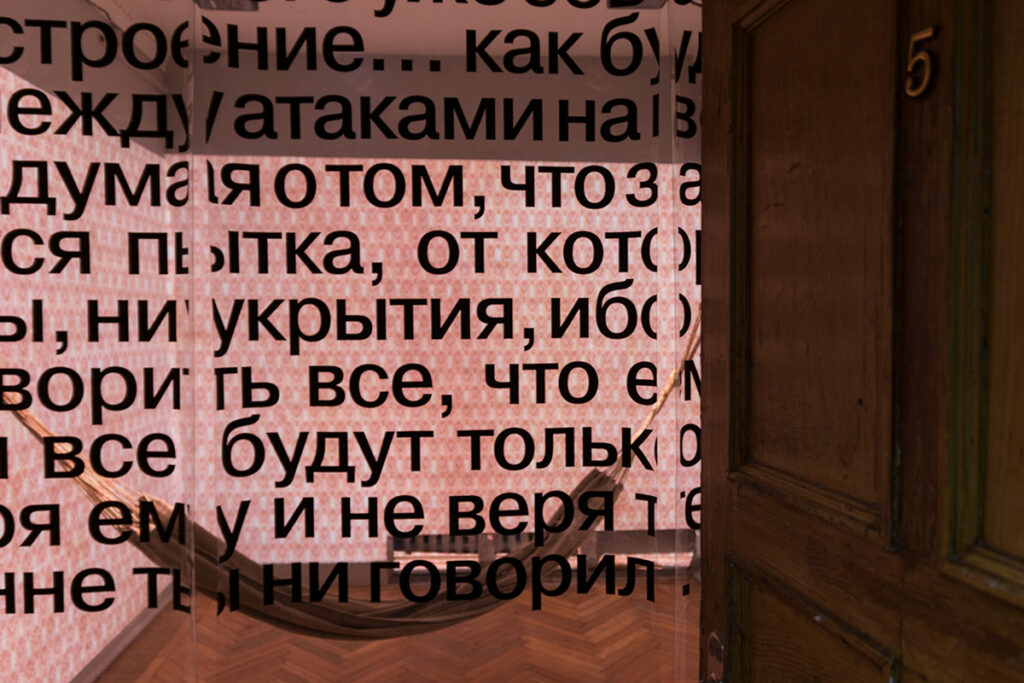

ПРОСЛУШКА

Эта часть выставки — не про КГБ или любого «большого брата», а скорее про то, насколько мы все нелепы в своих попытках как-то структурировать свое существование на площади 2,5 × 4,5 метра. Для меня, наверное, самым большим испытанием было бы оказаться в такой комнате, припертой к стене необходимостью что-то написать. Тут каждый спасается как может. Кто-то делает из простыней веревку и сбегает, кто-то работает минут по сорок, а потом делает зарядку, кто-то грызет яблоки. Наверное, «большому брату» за этим смотреть крайне неловко.

Женя Ржезникова

«С одной стороны, довольно много талантливых, замечательных писателей все-таки собраны в одном месте. С другой стороны — облегчает наблюдение».

Вячеслав Иванов. Из интервью 1998 года

«В беседе после читки почти все говорили об усталости от „псевдообщественной суматохи“, идущей по официальной линии. Многие обижены, раздражены, абсолютно не верят в искренность руководства Союза советских писателей, ухватились за переделкинскую дружбу как за подлинную жизнь писателей в кругу своих интересов».

Спецсправка секретно-политического отдела ГУГБ НКВД СССР о настроениях среди писателей от 09.01.1937

«Почти каждую ночь мы слышали опасный шум мотора. Дачники сменяли друг друга с невероятной быстротой. Некоторые не успевали даже въехать, получая почти одновременно ордер на вселение и ордер на арест. В Переделкине до ареста успели пожить Пильняк, Артем Веселый, Иван Катаев, Бабель, Зазубрин, Киршон. Все чаще писатели собирались у кого-нибудь на даче — почитать друг другу. Успеть почитать...»

Вячеслав Иванов. Из интервью

«Под „нашими преступлениями“ подразумевались запрещенные встречи с иностранцами и наши разговоры о романе, уже широко шагавшем по свету. Друзья предупреждали нас о вставленном в стенку магнитофоне. Именно перед этим магнитофоном Б. Л. имел обыкновение иронически раскланиваться и приветствовать его. Мы настолько привыкли к существованию этой невидимки, что она поневоле становилась как бы явным нашим собеседником, и Б. Л. ласково называл ее „магнитофошей“».

Ольга Ивинская. «Годы с Пастернаком и без него»

«Когда правозащитница Людмила Алексеева узнала, что Галича исключили изо всех союзов, то решила с ним познакомиться и предложить свою помощь. Придя к нему домой, она спросила: „Наверное, сейчас ваши концерты будут не только ради удовольствия вашего собственного и ваших друзей, а может быть, ими зарабатывать деньги, иначе на что вы будете жить? <...> Знаете, я буду вашим импресарио“, — предложила Алексеева. ...И начала с концерта Галича в своем собственном доме... на улице Удальцова. Когда Алексеева обменивала квартиру, то решила поменяться именно туда — хотя ордера в этом доме раздавались сотрудникам КГБ! ...Адвокат Софья Каллистратова спросила: „Вы что, не знаете, что это кагэбэшный дом?“ — а Алексеева ответила: „...Вера Засулич всегда снимала комнаты у жандармских полковников, потому что в их дома не приходят с обыском“. <...> У Алексеевой в 18-метровой комнате смогло уместиться 50 человек. Открыли окно, около поставили кресло, в которое сел Галич. „Мой муж сказал: „Ты вообще помнишь о наших соседях?“ Я говорю: „Ну невозможно, Галич же не сможет петь, он задохнется, у него больное сердце“. <...> Дальше он пел „Облака“, трилогию про Клима Петровича Коломийцева, про Пастернака... <...>

Через пару дней, убирая квартиру и открыв окно, я услыхала, что из другого открытого окна нашего дома повторяется концерт Галича в моей квартире. Потом возле нашего дома идешь — песни льются из одного окна, из второго, из третьего. Может, один кагэбэшник записал, другим раздал, я не знаю, как они там действовали, но наш дом был весь обеспечен Галичем, и ко мне никто не пришел. Понимаете, вот сила искусства!»

Михаил Аронов. «Александр Галич. Полная биография»

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

УБЕЖИЩЕ

О том, что в советское время и даже во времена репрессий тридцатых годов Переделкино воспринималось как убежище, как пусть не совсем безопасное, но уж точно не опасное место, вспоминают многие.

Казалось бы — чуть больше двадцати километров от Кремля. Но здешняя реальность представлялась отдельной от враждебной советской реальности. Во времена более вегетарианские она предлагала некоторую особую свободу — пусть и заключенную в здешних границах. Во времена самые страшные — хотя бы временную «выключенность» из контекста насилия.

Наше «Убежище» посвящено переделкинскому жителю — драматургу Александру Афиногенову. В 1937 году в газетах начинается кампания против него и его соратников по РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), разогнанной в 1932-м. Газеты обвиняют Афиногенова в «лицемерии и двурушничестве перед общественностью», его исключают из партии и Союза писателей. Со дня на день он ждет ареста.

Единственное место его отдохновения в те дни — переделкинский участок, забор которого как будто отгораживает от всего происходящего ужаса.

1 мая 1937 года, ожидая нового, послепраздничного витка травли, он записывает в дневнике: «Если меня вышвырнут и забудут — тогда три месяца лежать на траве, смотреть в небо и спать, спать, спать, ни о чем будущем не думая».

В дальнейшем переделкинская трава (а также деревья и вообще растения) еще не раз окажется антидотом смертельному страху.

«...Всерьез, без всяких преувеличений и натяжек: это именно то, о чем можно было мечтать всю жизнь. В отношении видов, приволья, удобства, спокойствия и хозяйственности это именно то, что даже и со стороны, при наблюдении у других, настраивало поэтически. Такие, течением какой-нибудь реки растянутые по всему горизонту отлогости, в березовом лесу с садами и деревянными домами с мезонинами в шведско-тирольском коттеджеподобном вкусе, замеченные на закате, в путешествии, откуда-нибудь из окна вагона, заставляли надолго высовываться до пояса, заглядываясь назад на это, овеянное какой-то неземной и завидной прелестью поселенье. И вдруг жизнь так повернулась, что на ее склоне я сам погрузился в этот виденный из большой дали, мягкий, многоговорящий колорит».

Борис Пастернак — отцу, 15.VII.1939

«Корней Иванович открыл мне свой дом в самые тяжелые дни, когда мой криминальный архив был захвачен КГБ и очень реальна была возможность ареста. Вне его дома меня можно было смахнуть как муху. А вот здесь ― не возьмешь».

Александр Солженицын на вечере прощания с Лидией Чуковской

«Писатели ощущали себя более свободными, чем были на самом деле. Это, знаете, как с температурой воздуха. На улице минус пять, а при ветре ощущается как минус десять. Они думали, что свободны — каждый в меру своего воображения».

Наталья Иванова. Из интервью

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

СМЕРТЬ

О Переделкине можно говорить (и думать) одновременно как о месте укрытия писателей и как о месте их гибели. Здешняя маленькая свобода на время смягчала большую общую несвободу, но в то же время катализировала ее. Переделкино и спасало писателей, давая им приют (иногда против воли властей), и губило их, делая фокусом часто недружелюбного внимания.

Незадолго до смерти Борис Пастернак сказал сыну, что вся его жизнь ушла на борьбу с пошлостью. Явилась ли эта пошлость следствием переделкинского благополучия и клаустрофобичности, а значит, и причиной морального удушья?

Или, наоборот, Переделкино было ландшафтом стихов и источником поэтического кислорода?

Или и то и другое?

«Он дышал все реже и реже, пульса не было.

Почти как продолжение разговора с нами, но несколько громче, обращаясь к врачу, он сказал:

— Какая у вас следующая процедура — кислородная палатка? Давайте кислородную палатку.

Минут через десять его не стало».

Евгений Пастернак. «Воспоминания»

«В ночь, когда <Шпаликов> покончил с собой, нам позвонил Саша Княжинский, наш друг-оператор. Мы сидели с Левенталем и только что открыли бутылку. И хорошо, что не успели выпить. Когда я приехал, я увидел жуткую обстановку, пустую комнату, Гену уже увезли в морг. Там был знаменитый его шарфик, там были его книги, наброски, рукописи какие-то. Эта холодная абсолютно комната в Доме творчества, не обжитая им, это удивительное ощущение дикого совершенно одиночества. И я представил себе его ночи, проведенные там».

Юлий Файт. Из интервью

«После полуночи из Чорного Пруда, в котором не отражается даже луна, вылезают Писатели, умершие от водки. Они собираются вокруг сияющего магазина и смотрят внутрь, облизываются. Еще они стонут: сначала тихо, а потом все громче и громче, пока у продавщицы не встанут дыбом волосы. Тогда она выносит на крыльцо бутылку самой дешевой водки и разбивает ее об асфальт. Мертвые писатели тут же набрасываются на эту Мертвую водку. Через пять минут они уже лыка не вяжут, и каждый рассказывает, как видел сталина или брежнева или фурцеву — это кому как повезло, только никто друг друга не слушает, поэтому получается один галдеж. Еще через десять минут Мертвые писатели начинают клевать носами и шатаясь идут назад к Пруду, валятся в него с откоса прямо в ботинках и храпят до следующей полуночи. Многие из них уже даже не помнят, где их могилка на переделкинском кладбище. Часа в три ночи часто можно видеть, как на дорогу выходит Дедушка Корней в окружении стайки Мертвых детей. Мертвые дети тихие и послушные, не шалят. Дедушка Корней рассказывает им мойдодыра, некоторые дети плачут».

Дмитрий Горчев. «Поселок Переделкино»

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

ВНИЗ

«Я прочел у Брюсова о похоронах Толстого, и меня поразило сходство их с похоронами Пастернака. Такое же ощущенье полного разрыва между правительством и народом, та же трогательная простота, когда нет ничего заранее обдуманного, подсказанного заранее, и все происходит, как в самой поэзии, с проступающим все больше сознанием величия.

Многие, в том числе и я, были возмущены подлым, появившимся в „Вечерней Москве“, напечатанным петитом сообщением о смерти „члена Литфонда Б. Пастернака“. Но как в его жизни все превращалось в новое, небывалое, такими же небывалыми были и эти неофициальные, впервые за сорок лет, похороны. Никогда еще с такой остротой не смешивались темные и светлые стороны жизни. Многие, считающие себя порядочными, люди не пришли — из страха за свою репутацию — проводить Пастернака. Трусы, дорожившие (по расчету) мнением людей порядочных, постарались проститься с поэтом тайно, чтобы никто, кроме его домашних и самых близких друзей Бориса Леонидовича, об этом не узнал...

В день похорон мы приехали рано, в первом часу, еще почти никого не было — и сразу прошли к Борису Леонидовичу. Он лежал в цветах, закинув голову, очень похудевший, с резко выделившимися надбровными дугами, с гордым и умиротворенным выражением лица. Мне показалось, что в левом уголке рта была чуть заметна улыбка...

Гроб поплыл над головами, и тогда я впервые услышал рыданья, громкие, но сразу умолкнувшие. Народу становилось все больше, молодежь приехала поездами, кто-то сказал, что над билетной кассой висит написанное от руки объявление: „Скончался великий русский поэт Борис Пастернак. Похороны в Переделкине тогда-то“. Объявление сорвали, оно появилось снова...

Гроб уже опускали, глухой звук земли о крышку гроба послышался — всегда страшный, а в этот день особенно страшный. Все стояли теперь уже молча. Никто не уходил. Я стал искать своих и нашел в толпе».

Вениамин Каверин. «Эпилог»

«Сергей Балашов, чтец-декламатор, сосед Пастернака по писательскому дому в Лаврушинском переулке, дожил до глубокой старости. Буквально все в доме знали, что он сотрудничал с органами, но, удивительное дело, относились к этому как-то спокойно. „О, Балашов — это тот старик, у которого погоны из-под кожи растут?“ — говорили о нем соседи. В начале 2000-х, много лет спустя после смерти Балашова, его вдова стала распродавать оставшиеся вещи. Она позвонила моей матери и предложила купить пленку с записью похорон Пастернака. Так к нам в семью попала круглая металлическая коробка. Интуитивно я убеждена в том, что оператор пленки — сотрудник ГБ (совершенно не факт, что это сам Балашов). Об этом свидетельствует сам характер съемки, крупные планы, наезд на лица, группы беседующих людей».

Елена Пастернак. Из интервью

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

ТЕКСТ

Если место, местность, общность (называйте как хотите) в принципе нуждается в оправдании, о Переделкине можно было сказать не колеблясь: эта территория оправдана раз и навсегда — текстами, которые здесь созданы.

ЛЮБОВЬ

Переделкинская любовь как будто зависла между свободными и необременительными чувствами, часто возникающими у вольных, творческих людей, — и глубокими, иногда даже трагическими отношениями. Мы решили сосредоточиться на второй версии и собрать переделкинский «Музей невинности». Возможно, не такой обширный, как проект турецкого писателя Орхана Памука, но зато почти полностью документальный.

«Год назад мы поселились в Переделкине и стали знакомиться с соседями, постепенно обрастая контактами, поэтому я с радостью взялась собирать реликвии, связанные с их семейными романтическими историями, — от ложек до сережек. Либо то, с чем люди ежедневно контактировали, например чайные и кофейные пары, либо то, что могли носить на свидание, — колечки, шляпки. Любые трогательные безделушки, связанные с семейными легендами, предметы, способные обозначить чувства. Люди настолько нам доверились, что поделились даже письмами и телеграммами».

Екатерина Гуляева

«Ты — все. Ты — жизнь. Ты — именно все правдивое, хорошее и действительное (невыдуманное), что я знаю на свете. И сердце у меня обливается тоской, и я плачу в сновидениях по ночам, по той причине, что какая-то колдовская сила отнимает тебя у меня. Она отнимает тебя не только как жену и женщину, но даже как веяние простой мысли и спокойного здоровья. Я не понимаю, почему это так сделалось, и готовлюсь к самому страшному. Когда ты мне изменишь, я умру».

Борис Пастернак — Зинаиде Нейгауз, 1 июля 1935 года

«Любимая моя, Киса-Яса! Ты все время стоишь передо мной, тоненькая, печальная, а я все гляжу в твои глаза, такие любимые, умные, черненькие! Голубонька моя! Хочется видеть тебя идущей навстречу, твою походку, шляпку, поворот головы — это такое счастье. Был бы с тобой — исцеловал бы все твои родинки. Без тебя как без солнышка! Печальный одинокий заяц».

Александр Фадеев — Ангелине Степановой. 2 июня 1938 года

«В Переделкине жизнь была бурной. Родители общались с Пастернаками, Ивановыми, Погодиными. Дети, естественно, составляли большую компанию. Мы со Стасиком Нейгаузом любили друг друга с шести лет. Моим первым мужем стал Миша Иванов — пасынок Всеволода Иванова. На самом деле он был сыном Бабеля, о чем даже не догадывался. Ему рассказали об этом в шестнадцать лет, он пережил настоящую трагедию. Я в детстве очень боялась, что мой папа окажется не моим. Это не значит, что папа не изменял маме. Надо сказать, это его мучило, и он еще лучше относился к маме».

Татьяна Сельвинская. Из интервью

«Я хочу, чтобы ты, мой дорогой друг, до моего приезда, до нашей встречи знала, что я никогда не забывал тебя, отнятую волей судеб и отторгнутую от меня законами тех лет, того времени. Я даже не могу это назвать любовью: это было святое проникновение в душевное таинство, безмолвное и до бесконечности рабское преклонение перед совершенством юношеской любви».

Андрей Эйзенбергер — Цецилии Сельвинской, 1995 год

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

АРХИВ

Анализ невозможен без фиксации материала. И у нас в руках чудесным образом оказалась почти случайно обнаруженная в Доме творчества часть фотоархива писателя, журналиста и путешественника Павла Лукницкого (1902—1973). Судя по подписям на бумаге, в которую завернуты пленки, это негативы с 1966 по 1971 год, — в общей сложности несколько тысяч кадров. В завещании Лукницкий упоминает, что в целом его архив состоит из «более чем 100 000 кадров, почти без исключения неопубликованных». Исключение на тот момент составляли фотографии, сделанные во время войны (он был фотокорреспондентом ТАСС сначала на Ленинградском, потом на Украинском фронте) и другие репортажные съемки. Огромный массив интереснейшего материала (например, из поездок на Памир, куда Лукницкий впервые попал еще в 1920-е годы с экспедицией академика Ферсмана) остается неизученным.

В послевоенное время Павел Лукницкий с семьей жил в Переделкине. Сюда к нему, в частности, приезжала Анна Ахматова — дружба с ней началась в 1924 году, когда Лукницкий, еще студентом, начал собирать материалы для биографии Николая Гумилева. Впоследствии он составил два тома «Трудов и дней Н. С. Гумилева» и мемуарную книгу «Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой» (ни то ни другое при советской власти не издавалось).

Фотографии, сделанные в Переделкине, стилистически выделяются из основного массива — это, конечно, не любительская, но домашняя хроника. В них есть постоянное вглядывание в людей и ландшафт, ирония и мягкость. Что не отменяет понимания контекста, в котором эта жизнь существует, — контекста, который ее часто захлестывает.

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

ЗАВИСТЬ

Один из самых резких (но не самых редких) диагнозов переделкинской жизни таков: «Про что Переделкино? — Оно про зависть!»

Зависть — производная от жизни в общем и почти прозрачном «доме», и траектория этого чувства может оказаться разнонаправленной. «Бездомные завидуют тем, у кого есть дом, а те — завидуют бездомным, потому что им кажется, что проще и веселее вообще не иметь никакого дома, никаких обязанностей ни перед кем», — писал Геннадий Шпаликов, закончивший свою жизнь в Переделкине.

Отправной точкой может стать несомненный талант, счастливая любовь, благосклонность начальства и, разумеется, главный переделкинский фетиш — Дача.

Но, в отличие от многих других завистей, переделкинская породила хоть что-то хорошее — тексты, которые хочется читать и перечитывать.

«Дача моя еле-еле оформилась в тот сруб, в ту уродину, которая изображена на прилагаемом снимке. Строить дальше ее не из чего и не на что. А если бы мне удалось это дупло застеклить хотя бы по-летнему, то все равно... подъезда к даче нету.

Наладить проезд мимо Буденного тоже оказалось мне не под силу. Этот проезд нужен не только мне, а группе колхозов, буквально воющих от созданного Буденным бездорожья. Выход есть только один: у Буденного прихвачено земли и лесу больше 11 гектаров. Если на узкой полоске сдвинуть забор влево на 11 саженей, колхозы — и я — получат проезд. Вот какое дело, родной Иосиф Виссарионович! Теперь „Сталин знает“. Я жажду — здоровья и работы. В тираж выходить мне рано. И не нужно это никому, кроме наших врагов. Я удивительно, незаслуженно счастлив поздним счастьем в моем новом, покойном, культурном и скромном домашнем быту. И весь я — по линии творческих замыслов — в бодром, радостном уверенном певучем настроении. Гири — только тe, на которые я здесь сетую».

Демьян Бедный — Сталину, 15 апреля 1935 года

«В беседе со мной Шагинян заявила: „Перемрут 9/10 писателей, никто о них не вспомнит, таков их удельный (вес). А я буду сиять в веках. Горького вы устроили так, что он ни в чем не нуждается, Толстой получает 36 тыс. руб. в месяц. Почему я не устроена так же?“

Союз писателей такого рода требования, навеянные манией величия, удовлетворить не в состоянии...»

Александр Щербаков. Спецдонесение председателю СНК СССР В. М. Молотову о беседе с Мариэттой Шагинян по поводу обустройства дачи в Переделкине, 21 сентября 1935 года

«А сейчас хорошо на Клязьме, — подзудила присутствующих Штурман Жорж, зная, что дачный литераторский поселок Перелыгино на Клязьме — общее больное место. — Теперь уж соловьи, наверно, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной.

— Третий год вношу денежки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай, да что-то ничего в волнах не видно, — ядовито и горько сказал новеллист Иероним Поприхин.

— Это уж как кому повезет, — прогудел с подоконника критик Абабков.

Радость загорелась в маленьких глазках Штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто:

— Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего двадцать две, и строится еще только семь, а нас в МАССОЛИТе три тысячи.

— Три тысячи сто одиннадцать человек, — вставил кто-то из угла.

— Ну вот видите, — проговорила Штурман, — что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас...

— Генералы! — напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист.

Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.

— Одни в пяти комнатах в Перелыгине, — вслед ему сказал Глухарев.

— Лаврович один в шести, — вскричал Денискин, — и столовая дубом обшита!»

Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

Фото: Иван Лунгин / предоставлено Домом творчества Переделкино

ДЕТСТВО

Если говорить об «особом переделкинском счастье», то есть, вероятно, одна область, где оно присутствует несомненно, — переделкинское детство.

Разумеется, память о нем ненадежна, как и память вообще, и мемуаристы расходятся в самых, казалось бы, важных вещах.

Разделяли ли детей роковые события, навсегда поссорившие многие переделкинские кланы, так, как они разделяли взрослых? Был ли в детской переделкинской компании элитизм — неприятие чужих, даже просто живущих за пределами поселка? Как строилась дачная система отношений со старшими в 1960–1970-х: иерархически-традиционно или свободно и даже немного «хиппистски»?

Все это выросшие переделкинские дети вспоминают по-разному, вплоть до полной противоположности; не сходятся даже в том, насколько популярно было в поселке катание на велосипедах.

Но в одном согласны практически все: в детском Переделкине соединялись свобода и безопасность. То есть можно сказать, что детская жизнь здесь осуществляла взрослую мечту.

В комнате «Детство» звучат воспоминания:

Елены Пастернак

Тины Катаевой

Лизы Ольшанской

Павла Пепперштейна

Александра Нилина

Сергея Неклюдова

Рисунки на обоях: Павел Пепперштейн