Умереть в окопах — значит одержать победу

Викентий Вересаев на японской войне

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Хотя последние годы существования Российской империи ассоциируются прежде всего с символизмом, декадансом и ранним авангардом, они дали целый ряд интересных и ярких писателей-реалистов, работавших в традиционном ключе. Бунин, Куприн, Гарин-Михайловский, Скиталец (Степан Петров), Вольнов, Найденов, Чириков, Гусев-Оренбургский, Сургучев, Шмелев, Серафимович, а где-то рядом — Андреев, Арцыбашев, Амфитеатров... При жизни эти писатели имели множество творческих пересечений. Важными местами их единения были горьковские сборники товарищества «Знание» и «Телешовские среды». Революция была принята этими писателями по-разному, и судьба затем разбросала их по всему миру... История безжалостно и не всегда справедливо фильтровала творческий поток. Некоторые из этих авторов стали всемирно известными, иные оказались почти забытыми даже у себя на родине.

Викентий Викентьевич Вересаев оказался где-то посередине. После революции он остался в России, продолжая активно работать в различных жанрах и умерев в СССР аж в 1945 году. Но наиболее известной художественной его вещью так и осталась одна из самых ранних — «Записки врача» (1900). Вот что о них писал критик Александр Измайлов в очерке «Раненая совесть» (1913), подводя промежуточные итоги литературной деятельности Вересаева:

«Настоящая известность Вересаева началась со времени напечатания им знаменитых „Записок врача“. Молодой писатель, сам недавний врач, тронул вопрос, больнее которого трудно придумать. Обществу, успокоившемуся, благодушно вверившему врачам свою драгоценную жизнь и здоровье, Вересаев вдруг со всей откровенностью преподнес страшную правду о медицине. Газеты наперерыв перепечатывали отрывки из печатавшейся в „Мире Божьем“ вересаевской исповеди. Обыватель трепал эти номера, как потом первое, второе, третье, четвертое отдельные издания этой книги... Были голоса, чуть ли не требовавшие сожжения ее рукой палача. Она подсекает и без того поколебленную веру в медика! Книгу перевели сразу на европейские языки. Французский критик де Визева заявил, что после „Записок охотника“ немногие книги в России так волновали, как эта».

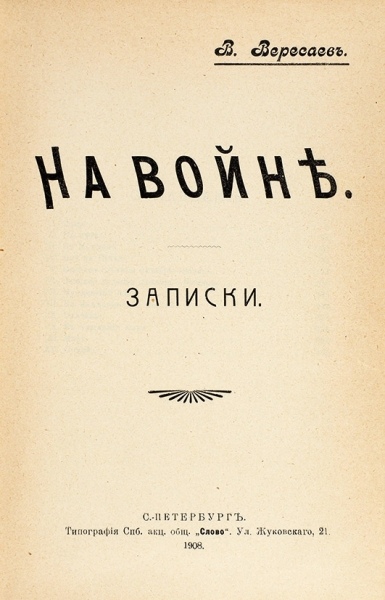

Интересно, что у «Записок врача» буквально было продолжение — очерковая повесть «На японской войне» (1907). По художественной силе это произведение не уступало первой части, но его судьба была куда скромнее. По словам того же Измайлова: «Правду о Дальнем Востоке Вересаев говорил уже тогда, когда ее говорили десятки уст. Это лишило ее того ошеломляющего впечатления, какое она могла произвести. Но она останется одною из наиболее сильных книг о последней войне».

Интересно, что у «Записок врача» буквально было продолжение — очерковая повесть «На японской войне» (1907). По художественной силе это произведение не уступало первой части, но его судьба была куда скромнее. По словам того же Измайлова: «Правду о Дальнем Востоке Вересаев говорил уже тогда, когда ее говорили десятки уст. Это лишило ее того ошеломляющего впечатления, какое она могла произвести. Но она останется одною из наиболее сильных книг о последней войне».

Повесть «На японской войне», как и «Записки врача», полностью автобиографична и построена на личном опыте, пространства для выдумки Вересаев не оставлял. Но, хотя он был участником описываемых событий, его опыт оставался в какой-то мере предвзятым, предопределенным мировоззрением и политическими взглядами.

«Япония прервала дипломатические сношения с Россией. В порт-артурском рейде, темною ночью, среди мирно спавших боевых судов загремели взрывы японских мин. В далеком Чемульпо, после титанической борьбы с целою эскадрою, погибли одинокие „Варяг“ и „Кореец“... Война началась.

Из-за чего эта война? Никто не знал».

Так начинается повесть. И действительно, если специально не изучать военную историю России, вспомнить, что послужило поводом для начала русско-японской войны, оказывается исключительно трудным делом. Сам Вересаев не говорит об этом ни слова.

Вместо этого дается широкая картина общественных преобразований, обострившееся деление на политические лагеря — патриотические и антиправительственные. Здесь же Вересаев описывает бутафорские проявления любви к родине, включая агрессивные. После стычки с городовыми выступления было велено прекратить — «и повсюду манифестации мгновенно прекратились. Было трогательно то примерное послушание, с каким население соразмеряло высоту своего душевного подъема с мановениями горячо любимого начальства».

Новости с фронта в основном были о неудачах. Через несколько месяцев после начала войны в Тульской губернии, где жил Вересаев, была объявлена мобилизация. Проходила она с максимальной спешкой. «Было что-то равнодушно-свирепое в этой непонятной торопливости. Людей выхватывали из дела на полном его ходу, не давали времени ни устроить его, ни ликвидировать. Людей брали, а за ними оставались бессмысленно разоренные хозяйства и разрушенные благополучия». Однако мобилизованных распределять не торопились, случалось множество накладок и отдельные совсем бесчеловечные случаи:

«Призванный вдовец с тремя детьми плакал и кричал в присутствии:

— А с ребятами что мне делать? Научите, покажите!.. Ведь они тут без меня с голоду передохнут!

Он был как сумасшедший, вопил и тряс в воздухе кулаком. Потом вдруг замолк, ушел домой, зарубил топором своих детей и воротился.

— Ну, теперь берите! Свои дела я справил.

Его арестовали».

Средства массовой информации давали радостную картину: «Газеты писали, что победы японцев на море неудивительны, — японцы природные моряки; но теперь, когда война перешла на сушу, дело пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев нет больше ни денег, ни людей, что под ружье призваны шестнадцатилетние мальчики и старики. [Командующий армией] Куропаткин спокойно и грозно заявил, что мир будет заключен только в Токио».

Сам Вересаев как врач был призван в начале лета. После спешных пятидневных сборов явился по месту назначения, где ему заявили, что в списках он не значится. После долгих диалогов Вересаев был назначен в подвижной полевой госпиталь на должность младшего ординатора. Выезд был объявлен через два месяца. В это время Вересаев присматривался к царившей вокруг атмосфере. Среди мобилизованных «были врачи, давно уже бросившие практику; один из них лет восемь назад, тотчас же по окончании университета, поступил в акциз и за всю свою жизнь самостоятельно не прописал ни одного рецепта».

«Я узнал, что в присутствии генерала я не имею права курить, без его разрешения не имею права сесть. Я узнал, что мой главный врач имеет право посадить меня на неделю под арест. И это без всякого права апелляции, даже без права потребовать объяснения по поводу ареста. Сам я имел подобную же власть над подчиненными мне нижними чинами. Создавалась какая-то особая атмосфера, видно было, как люди пьянели от власти над людьми, как их души настраивались на необычный, вызывавший улыбку лад».

При осмотре мобилизованных было указано не давать поблажек солдатам. Непригодные к военной службе признавались здоровыми, но, в порядке исключения, нашелся один врач, который проводил тщательный осмотр и отстаивал больных. «Нечего говорить, как жестоко было отправлять на войну всю эту немощную, стариковскую силу. Но прежде всего это было даже прямо нерасчетливо. Проехав семь тысяч верст на Дальний Восток, эти солдаты после первого же перехода сваливались. Они заполняли госпитали, этапы, слабосильные команды, через один-два месяца — сами никуда уж не годные, не принесшие никакой пользы и дорого обошедшиеся казне, — эвакуировались обратно в Россию».

Расхождение между действительностью, ее освещением в печати и официальной реакцией на нее — то, чему Вересаев не переставал удивляться на протяжении всей войны:

«Газеты писали, что победы японцев в горах неудивительны, — они природные горные жители; но война переходит на равнину, мы можем развернуть нашу кавалерию, и дело теперь пойдет совсем иначе...

Наши офицеры смотрели на будущее радостно. Они говорили, что в войне наступает перелом, победа русских несомненна, и нашему корпусу навряд ли даже придется быть в деле: мы там нужны только как сорок тысяч лишних штыков при заключении мира.

В начале августа пошли на Дальний Восток эшелоны нашего корпуса. Один офицер, перед самым отходом своего эшелона, застрелился в гостинице. На Старом Базаре в булочную зашел солдат, купил фунт ситного хлеба, попросил дать ему нож нарезать хлеб и этим ножом полоснул себя по горлу».

В.В. Вересаев в Маньчжурии, 1904. Фото: Дом-музей В.В. Вересаева

В.В. Вересаев в Маньчжурии, 1904. Фото: Дом-музей В.В. Вересаева

Пришло время отправки на фронт. Большинство солдат были пьяны, между ними постоянно происходили стычки. «Ведь нам в водке только и жизнь, ваше превосходительство!» — зафиксировал Вересаев объяснение одного из провинившихся солдат. После отправки ситуация не изменилась. «В солдатских вагонах шло непрерывное пьянство. Где, как доставали солдаты водку, никто не знал, но водки у них было сколько угодно».

Имущественное обеспечение вызывало недовольство: «Посмотрите на сапоги наших солдат, — в два месяца совсем истрепались. А ведь принимало сапоги двадцать пять комиссий!» Не хватало питания, солдаты начали подворовывать. Обстановка на фронте не внушала оптимизма. После сражения при Ляояне город был оставлен: «пошли телеграммы со смутными, зловещими недомолвками, и наконец — обычное сообщение об отступлении „в полном порядке“». Порой для описания обстановки Вересаев дает краткие исчерпывающие сцены:

«Подошел толстый капитан. Он молча стоял, качался на ногах и пучил глаза на говоривших.

— Нет, господа, вы мне вот что скажите, — вдруг вмешался он. — Ну как, как я буду брать сопку?!

Он разводил руками и с недоумением оглядывал свой огромный живот».

Проехали Урал, Сибирь... «На такую массу людей припасов не хватало. На эту массу не хватало не только припасов, — не хватало кипятку». Начались холода, но топить не было возможности, «оказалось, выдать дрова совершенно невозможно, никак невозможно: топить полагается только с 1 октября, теперь же начало сентября. А дрова кругом лежали горами». Вялые попытки солдат объявить протест закончились точечными арестами. Пересекли китайскую границу. Пункт назначения был уже близок, но движение затормозилось:

«Под Харбином и в Харбине стоит тридцать семь эшелонов и не могут ехать дальше. Два пути заняты поездами наместника Алексеева, да еще один — поездом Флуга. Маневрирование поездов совершенно невозможно. Кроме того, наместнику мешают спать свистки и грохот поездов, и их запрещено пропускать мимо. Все и стоит...»

Со всеми задержками добрались до Харбина. Местный комендант заявил, что поезд отправится через два часа, но на деле простоял несколько дней. Вересаев не выдержал и дал свою оценку этому: «Почти везде в дороге коменданты поступали точно так же, как в Харбине. Решительнейшим и точнейшим образом они определяли самый короткий срок до отхода поезда, а мы после этого срока стояли на месте десятками часов и сутками. Как будто, за невозможностью проявить хоть какой-нибудь порядок на деле, им нравилось ослеплять проезжих строгою, не сомневающеюся в себе сказкою о том, что все идет, как нужно».

И вот, наконец, пункт назначения, Мукден. Подошел офицер и сказал, что проведет команду врачей к месту стоянки. Через три версты пути приехал другой и сказал, что есть новый приказ и надо разворачиваться. «Начинается бестолочь...» Постепенно удалось разобраться. Приезд в госпиталь удивил предыдущую команду: им всего четыре дня назад было приказано здесь развернуться, а теперь их меняют. Оказалось, что это уже пятая смена за месяц. Из-за этого больные оказались лишены воды: старые котлы увозились с собой, а новые еще не были распакованы. Бытовой бардак царил на каждом шагу. Предыдущие врачи стали инструктировать новичков: «По своему легкомыслию вы, наверно, большинству больных будете ставить диагнозы „дизентерия“ и „брюшной тиф“. Имейте в виду, что „санитарное состояние армии великолепно“, что дизентерии у нас совсем нет, а есть „энтероколит“... а вообще все — „инфлуэнца“».

«Через двое суток пришли в Мукден ожидаемые госпитали, мы сдали им бараки, а сами двинулись на юг. На душе было странно и смутно. Перед нами работала огромная, сложная машина; в ней открылась щелочка; мы заглянули в нее и увидели: колесики, валики, шестерни, все деятельно и сердито суетится, но друг за друга не цепляется, а вертится без толку и без цели. Что это — случайная порча механизма в том месте, где мы в него заглянули, или... или и вся эта громоздкая машина шумит и стучит только для видимости, а на работу неспособна?»

Добравшись до места назначения, Вересаев подметил ряд организационных и человеческих проблем тыла и российской армии.

Бессмысленность врачебной работы. Постоянные переезды и простои были не единственной проблемой. Вересаевский госпиталь не занимался лечением раненых, но только принимал их и сразу переправлял дальше для эвакуации, которая проводилась в непредназначенных для этого вагонах. «Все раненые в один голос заявляли, что ужасны не столько раны, сколько перевозка в этих адских двуколках и теплушках. Больные с полостными ранами гибли от них, как мухи. Счастлив был тот раненный в живот, который дня три-четыре провалялся на поле сражения неподобранным: он лежал там беспомощный и одинокий, жаждал и мерзнул, его каждую минуту могли загрызть стаи голодных собак, — но у него был столь нужный для него покой; когда его подобрали, брюшные раны до известной степени уже склеились, и он был вне опасности». В качестве примера положительных действий Вересаев рассказывает о случае, когда врачи спрятали от начальства раненых, отсрочив их перемещение и дав время поправиться.

Раненые русские солдаты в госпитале Кайпина, 1904. Фото: Wellcome Collection

Раненые русские солдаты в госпитале Кайпина, 1904. Фото: Wellcome Collection

Мародерство. По словам Вересаева, на той войне оно было вездесущим. Занимая союзные китайские деревни, солдаты полностью их разграбляли и разрушали. Если нужны были дрова, на них выламывали двери жилых фанз. Громили молельни, потому что, по слухам, в китайских статуэтках было спрятано золото, разрушали кладбища. Поначалу мирные жители принимали солдат с воодушевлением и пытались жаловаться офицерам на «ломайло» (так китайцы называли русских погромщиков), но затем опускали руки и покидали деревни. Подозрительных мирных жителей расстреливали без особого разбора.

В качестве контрпримера Вересаев приводит случай, когда один командующий действительно запретил мародерство, и жители охотно обеспечивали солдат едой. Но такой случай упомянут единственный. Разграбленные же деревни при переездах полевого госпиталя приходилось ремонтировать, чтобы было где разместиться. Постепенно китайцы настроились против союзников.

К мародерству добавлялась общая дикость рядовых. Повальная неграмотность затрудняла бюрократию, а незнакомство с современными технологиями привело к тому, что солдаты из интереса перерезали телеграфные провода, чтобы осмотреть и разобраться, что же это такое. По Вересаеву, такие случаи были далеко не единичными и создавали для армии серьезную проблему — в этом случае и некоторых других Вересаев приводит выписки из официальных приказов, подтверждающие его личные наблюдения

Воровство и мошенничество. Попытки заработать на войне — еще один расхожий сюжет для наблюдений Вересаева. Украсть или купить что-то за бесценок, а затем провести по документам за полную стоимость, продать и списать на потери — основные приемы. «Все в армии прекрасно знали, что фураж, дрова и многое другое забирается войсковыми частями на месте даром, что в Мукдене китайские лавочки совершенно открыто торгуют фальшивыми китайскими расписками в получении какой угодно суммы. Однако контролеры добросовестно рассматривали каждый китайский счет, тщательно подсчитывали, сходятся ли израсходованные суммы с суммами в фальшивых счетах. Целью такого контроля могло быть только одно — приучить армию мошенничать аккуратно. И часы напролет люди с деловитым, серьезным видом сидели, щелкали счетами, над ними реял на своих сухих крыльях безликий бумажный бог и кивал им с ласковым видом сообщника».

Неравномерность жалованья. Оплата пребывания в армии простых солдат и офицеров расходилась в десятки раз, а жалованье тыловых офицеров было больше, чем у строевых. «Для солдат же война являлась полным разорением, семьи их голодали, пособия из казны и от земств были до смешного нищенские и те выдавались очень неаккуратно, — об этом из дому то и дело писали солдатам». Это обостряло и неприязнь солдат к начальству. Кода между двумя армейскими начальниками произошел конфликт, один стал рассказывать газетам подноготную войны: «Чем больше у тебя есть, тем больше тебе дастся, — вот было у нас основное руководящее правило. Чем выше по своему положению стоял русский начальник, тем больше была для него война средством к обогащению: прогоны, пособия, склады, — все было сказочно щедро. Один русский корпусный командир получал больше, чем [японские генералы] Того, Ноги, Куроки и Нодзу, взятые вместе. Зато солдатам своим японская казна платила по пять рублей в месяц, наш же солдат получал в месяц „по усиленному окладу“... сорок три с половиной копейки!»

Карьеризм. Один из сквозных персонажей записок Вересаева — доктор Султанов, имеющий связи наверху и отправившийся на войну, чтобы создать себе положительный имидж. Ведущий дела своего госпиталя наперекосяк, взявший свою подругу медсестрой, занимающий лучшие дома в деревнях и везде пользующийся блатом — он неизменно создавал помехи и демотивировал окружающих. При этом Султанов, конечно, был не единичным явлением.

Похожим образом работал институт раздачи орденов. Помимо карьеристов, выбивающих себе награды, Вересаев констатировал случайность и массовость процесса в целом. Он подмечает, что орден полагается за выдающиеся заслуги, а такие не могут быть массовыми по определению. И приводил отдельные случаи, когда награду за храбрость получил человек, на которого по дороге на фронт наехала телега. Собственное награждение орденом Вересаев встретил со смехом:

«Мы, младшие врачи госпиталя, были уже представлены главным врачом к Станиславу третьей степени и получили его за полное ничегонеделание в бою на Шахе. Теперь, после мукденского боя, главный врач представил нас к Анне третьей степени с мечами, а старшую сестру, уже имевшую золотую медаль, — к серебряной медали на георгиевской ленте. В мотивировке представления было сказано, что мы перевязывали раненых под огнем неприятеля. Мы смеялись и возражали, что перевязывать мы уж потому не могли, что у нас не было даже перевязочного материала. Только старшая сестра, которой для службы в ее общине очень была важна георгиевская ленточка, упорно, под всеобщими улыбками, утверждала, что она перевязывала под огнем. Главный врач всех нас в душе ненавидел, мы, не стесняясь, смеялись при нем над наградами, но он все-таки представлял нас к орденам, потому что это было выгодно; если отличились все его подчиненные, — ясно, и сам он заслуживал награды».

«Тыломания». Когда в госпиталь стали обильно поступать солдаты с ранениями указательного пальца (дающими освобождение от службы), это производило на Вересаева удручающее впечатление. Но куда большее его негодование вызвали офицеры: „«В одном из наших полков, еще не участвовавшем ни в одном бою, выбыло „по болезни“ двадцать процентов офицерского состава. С наивным цинизмом к нам заходили офицеры посоветоваться частным образом, нельзя ли эвакуироваться вследствие той или другой венерической болезни».

Из этого замечания можно вывести общий взгляд Вересаева. Учитывая, что сам он был революционером и явно не сторонником самодержавия — можно было бы ожидать от него одобрения действий таких офицеров, те же большевики в Первую мировую занимались в армии агитацией с целью разложить ее. Но реакция Вересаева была обратной. Из суммы подмечаемых им фактов и их редкой эмоциональной оценки можно сделать вывод: он считал, что каждый должен заниматься своим делом по возможности наилучшим образом, а его претензии к самодержавию заключались в том, что строй этому активно мешает.

Газеты должны информировать — поэтому ура-патриотический тон, скрывающий реальное положение дел на фронте, вызывал у него раздражение: зная верную информацию, можно действовать более эффективно. Врачи должны лечить, и все, что этому мешало, ему не нравилось. Когда вышел указ, что врачам следует тщательнее проверять солдат на предмет симуляции, это вызвало возмущение Вересаева, потому что вело к деформации профессионального подхода, врач должен быть помощником, а не обвинителем, по-жандармски допрашивающим человека. Но при этом солдаты должны воевать, а офицеры командовать ими и подавать пример — поэтому старшие по званию, не желавшие заниматься своим прямым делом, ему были особенно неприятны. Награды должны поднимать боевой дух — поэтому он отмечал нелепый подход к их раздаче. В этом смысле Вересаев напоминает Гоголя, который в «Выбранных местах из переписки с друзьями» взял на себя миссию найти способ отреставрировать Россию — и пришел к выводу, что для этого не нужно ничего придумывать, достаточно руководствоваться «Табелью о рангах»: в ней содержится мудрое распределение обязанностей, и все проблемы России заключаются в том, что это распределение нарушается, люди выходят за пределы своей зоны ответственности или не реализуются в ней.

Газеты должны информировать — поэтому ура-патриотический тон, скрывающий реальное положение дел на фронте, вызывал у него раздражение: зная верную информацию, можно действовать более эффективно. Врачи должны лечить, и все, что этому мешало, ему не нравилось. Когда вышел указ, что врачам следует тщательнее проверять солдат на предмет симуляции, это вызвало возмущение Вересаева, потому что вело к деформации профессионального подхода, врач должен быть помощником, а не обвинителем, по-жандармски допрашивающим человека. Но при этом солдаты должны воевать, а офицеры командовать ими и подавать пример — поэтому старшие по званию, не желавшие заниматься своим прямым делом, ему были особенно неприятны. Награды должны поднимать боевой дух — поэтому он отмечал нелепый подход к их раздаче. В этом смысле Вересаев напоминает Гоголя, который в «Выбранных местах из переписки с друзьями» взял на себя миссию найти способ отреставрировать Россию — и пришел к выводу, что для этого не нужно ничего придумывать, достаточно руководствоваться «Табелью о рангах»: в ней содержится мудрое распределение обязанностей, и все проблемы России заключаются в том, что это распределение нарушается, люди выходят за пределы своей зоны ответственности или не реализуются в ней.

Конечно, как политическую позицию такой взгляд невозможно приписать Вересаеву, но в повседневных суждениях он руководствовался чем-то схожим. И, надо заметить, когда писатель остался в России после революции — подход сохранился, Вересаев продолжил точно так же систематически критиковать советскую власть (до тех пор, пока он не потерял возможность печатно высказываться о современности, это было в начале 30-х). Любая бессмысленная агрессия, трата ресурсов, неорганизованность — Вересаев считал, что это вещи, которые стоит подмечать потому, что их несложно исправить. Что не мешало ему в своих произведениях активно давать слово людям, придерживающимся иных взглядов. Назвать такую позицию «антипатриотической», как это делала современная Вересаеву критика, мне кажется ошибочным; скорее она оказывается «аполитичной». При этом желания или прихоти власть имущих действительно могут игнорироваться, но это никогда не является самоцелью, как в случаях принципиального протеста или отрицания. Сам Вересаев старался максимально эффективно исполнять врачебный долг.

Записки о войне движутся вперед неторопливым темпом, и тут начинается самая художественно сильная и красочная сцена — отступление после Мукденского сражения зимой 1905 года. Японцы совершили обход и русская армия была вынуждена отступать, но, в отличие от предыдущих случаев, японцы продолжили активное наступление — и началось паническое бегство огромной армии. Бросали оружие и припасы, склады уничтожали, но спирт из них перед этим предлагали забрать солдатам, чтобы добро не пропадало. Множество пьяных, полная дезорганизация, отсутствие офицеров и приказов — все это превратило армию в неуправляемую толпу, которая бежала и бежала. Тут рассказ Вересаева становится более личным, и он пишет не про движение полевого госпиталя, но про свои приключения, попутно продолжая делать критические наблюдения.

В очередной раз его негодование вызывает армейская газета — последний ее выпуск утверждал, что ситуация на фронте отличная, японцы будут скоро разгромлены, а боевой дух солдат неизменно высок; следующий номер не вышел, потому что работники типографии бежали. Другая проблема — дороги. Пути отступления не были подготовлены, а захваченные территории могли не картографироваться, и, когда после отступлений их пытались брать снова, это приводило к путанице и лишним потерям. Отступление продолжалось десять дней.

Вересаеву казалось, что после такого война точно закончится, но она продолжалась. В мае поступили новости о разгроме флота в Цусиме. «Уж не было веры хоть в какие-нибудь пределы безумия и ослепления: не остановились после Шахе, не остановились после Мукдена, — почему остановятся после Цусимы? А утомление войною у всех было полное. Не хотелось крови, не хотелось ненужных смертей. На передовых позициях то и дело повторялись случаи вроде такого: казачий разъезд, как в мешок, попадает в ущелье, со всех сторон занятое японцами. Раньше никто бы из казаков не вышел живым. Теперь на горке появляется японский офицер, с улыбкою козыряет начальнику разъезда и указывает на выход. И казаки спокойно уезжают».

В июле произошло успешное японское вторжение на Сахалин.

В сентябре 1905 года мир был заключен. Мукденское отступление происходило в марте, на основном фронте эти полгода тянулось долгое ожидание. А ранее, в январе, случилось Кровавое воскресенье, положившее начало революции, о которой в тот год Вересаев узнавал только по новостям. В декабре Вересаев был наконец отчислен из армии и отправился домой, завершая этот жизненный этап словами:

«Почти полтора года пробыли мы в Маньчжурии. Что же мы тут делали? В промежутке между боями по целым месяцам стояли свернутыми или принимали единичных больных, чтобы сейчас же отправить их дальше. Когда наступал бой, мы почти в самом начале его свертывались и поспешно уходили назад. Если бы нас здесь не было, если бы наш госпиталь совсем не существовал, решительно никто от этого не пострадал бы, никто бы даже не заметил нашего отсутствия».

Последняя глава записок посвящена путешествию по железным дорогам революционной России. Путь занял около месяца. К концу путешествия «забастовка прекратилась. Повсюду уже ходили поезда. Железнодорожники и телеграфисты были сумрачны, понуры и задумчивы.

Пир свободы кончился. Начиналось похмелье. Со всех сторон вздувались кроваво-черные, мстительные волны». Так заканчивается повесть Вересаева «На японской войне».

В завершении интересно будет вспомнить рассказ «В мышеловке» (1906), написанный на том же материале. По сюжету, на передовой образовалась особая ситуация:

«Люнет, который занимала рота, был громко известен во всем корпусе. Офицеры называли его „Сумасшедшим люнетом“, потому что, продежурив в нем сутки, два офицера сошли с ума и прямо с позиции были отправлены в госпиталь; солдаты прозвали люнет „Мышеловкой“. Люнет лежал совсем одиноко в чистом поле, на полверсты вперед от наших позиций и всего за четыреста шагов от японских; кроме того, люнет был под косым обстрелом одного из наших люнетов. И отовсюду в него летели пули.

Начальник дивизии рапортом указывал корпусному командиру на полную ненужность этого люнета, на то, что в любой момент японцы шутя могут перебить всех его защитников. Корпусный положил на рапорте резолюцию: „Умереть в окопах — это значит одержать победу“».

Командующий ротой Катаранов видит смерть одного из своих солдат и произносит подпоручику Резцову монолог обо всех бессмысленных смертях, виденных на войне.

«Знаете вы про дела нашего полка на Шахе? Шли мы на деревню без разведок, без артиллерийской подготовки. Господин полковник, Дениска наш, вбил себе в голову, что деревня пустая стоит. Проезжий казачишка пьяный, видите ли, сказал, — как не поверить? И шли мы в атаку с незаряженными ружьями. Офицеры верхом... Япошки подпустили нас, да сразу и ахнули, — из ружей, из пулеметов. Боже мой, что было!.. Восемьсот человек легло. Дениска наперед всех ускакал... Мы ждали, его отдадут под суд, — какое! У корпусного в реляции это вышло так великолепно: „При атаке легло восемьсот человек“... И Дениска получил золотое оружие!.. А командир Ромодановского полка — умница, дельный — почти без потерь взял три укрепленных деревни, — корпусный не подал ему руки! — „Отчего у вас так мало потерь? Вы — трус! Вот слесарцы восемьсот человек потеряли!..“ И никто из его полка не получил награды...»

Катаранов долго терпел, старался закрывать глаза и подбирать оправдание, но смерть солдата в люнете стала последней каплей, после которой он потерял веру в то, что у начальства сохранился разум. На эту эмоциональную речь он получил ответ: «Просто вы устали и изнервничались, — пренебрежительно сказал Резцов. — До сих пор были неудачи, вы и упали духом. И у Скобелева бывали неудачи, и он делал ошибки. Только тогда офицеры наши не ныли, а делали свое дело, и все было хорошо. А мы только критикуем и рассуждаем о том, чего не знаем».

Катаранов понимает, что доверить свои мысли собеседнику было оплошностью, и тут ему не найти поддержки. Разуверившись, он теряет волю к жизни, в тот же день его убивает случайной пулей, а командование переходит к Резцову.

Из этого рассказа кажется естественным сделать вывод: безусловная вера в божественную непогрешимость начальства позволяет сохранить нервы и дух, а те, кто на нее не способен, серьезно рискуют. При этом, как видим, сам Викентий Вересаев предпочел второй вариант.