«У меня в голове ярмарка»

Александр Герцен — об опыте релокации. Часть 1

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

В январе 1847 года Герцен покинул Россию: заграничные паспорта его семье выдали по ходатайству наследника Александра Николаевича, и власти сочли сомнительный повод — поездку на воды (в январе!) для поправления здоровья жены Натальи Александровны — вполне валидным.

Письма А. И. Герцена после этого отъезда из России представляются любопытным материалом для анализа его впечатлений как «релоканта»: неологизм здесь вполне уместен, так как изначально его отъезд не был, по крайней мере артикулированно, заявлен как эмиграция. Сам Герцен в более поздних письмах отмечал, что возможность эмиграции он рассматривал с самого начала, однако, как минимум до французских событий 1848–1849 годов и до требования российского правительства вернуться на родину, он неоднократно упоминал о своем предполагаемом возвращении.

В качестве материала мною в основном использовались письма Герцена с 1847 по 1857 год — это было одно из самых бурных десятилетий как в его общественно-политической, так и в личной жизни. В это время происходят значительные изменения в отношении Герцена к Европе и вообще западному миру, с ними меняется и ощущение себя как «релоканта» и эмигранта, а также пишется большая часть «Былого и дум» (при этом полностью завершается их основная, «сюжетная» часть).

Стоит отметить, что Герцен, известный своим общительным характером, «социабельной» натурой, требующей, помимо постоянного и активного участия в «общем деле», обсуждения этого «дела», в письмах это свойство проявлял не особенно ярко. Вероятно, ему нужна была более или менее обширная публика для выступлений, устных или письменных. За неимением трибун общественно-политических, в России публикой выступали читатели журналов. И герценовские «Письма из Франции и Италии» (1847–1852), частично напечатанные в «Современнике», и главы из «Былого и дум» зачастую гораздо «вдохновеннее», стилистически и эмоционально ярче личных писем, а также несут не меньше подробностей, в том числе личного характера.

Вполне ожидаемо, что в первых письмах, написанных после приезда в Европу, много замечаний о всевозможных реалиях иных стран, в меньшей степени касающихся общественно-политических вопросов (здесь автор провел разделение и посвятил этой стороне упомянутые «Письма из Франции и Италии») и в большей — вопросов технического прогресса и быта, точнее комфорта.

Кажется, больше всего путешественника поразило состояние транспорта, особенно железных дорог. Судя по письмам первого года, Герцен в это время все еще чувствует себя вполне туристом, не отделяет себя от друзей, и у них еще нет различий в понимании современных европейских реалий.

Герцен пишет не просто как турист, но как турист богатый: и за деньги в России невозможно получить ту степень комфорта передвижения и жизни, что предоставляет Европа (кроме, разумеется, нелюбимой им Германии), при этом он смотрит на местные обычаи (в том числе и кулинарные) с позиции чужого, поверяя пока полностью «своим» друзьям европейские странности.

«Езда по железным дорогам имеет какое-то величие и притом сладострастие, после этого вихря, несущего вас с быстротою стрелы, почтовые кареты и дилижансы делаются противны; я теперь с бóльшим удовольствием готов встретить разбойника, нежели флегму почтаря, который, пользуясь „весенней распутицей“, едет по дороге, гладкой как стол, час милю», — сообщает он московским друзьям в письме от 12–19 марта 1847 года (Кёльн — Брюссель).

«Изящество Брюсселя превосходит всякое описание, город невелик, но в нем все превосходно и все изящно... Как здесь кормят (дороговизна большая, впрочем), и устрицы 75 сантимов дюжина, за обедом подают по омару на человека». Устрицы вообще выступают главным пуантом гастрономических описаний: «А зато мы едим здесь удивительные устрицы по 40 сантимов дюжина, в Москве таких вовсе нет, а если б были, то, верно, стоили 4 р. сер.», — хвастает автор.

Бал художественно-литературного общества в Брюсселе в 1848 году

Бал художественно-литературного общества в Брюсселе в 1848 году

М. С. Щепкину Герцен пишет о театрах и его коллегах-актерах (в частности, о Фредерике Леметре), поверенному по московским делам Г. И. Ключареву — по поводу денег и всяческих хозяйственных и финансовых поручений, московским друзьям — обо всем подряд («у меня в голове ярмарка», справедливо замечает он в одном из писем).

Парижские театры (репертуар, сюжет и проблематика пьес) ему категорически не нравятся. Во Франции театральная жизнь традиционно была важной частью жизни городской, а посещаемые Герценом театры оказались заполнены в основном буржуа. Герцен рисует яркий и мрачный коллективный портрет этих «мещан», добавляя к сословным признакам особенности мировоззрения, а также известный уровень интеллекта и духовных запросов.

«...Мещанство ярко отражается во всей подробной пошлости своей в уличных романах и по крайней мере в 15 театрах. Скриб — гений своего времени, его пьесы обращаются на интересах мещанства; даже тогда, когда он берет сюжеты выше или ниже — он всё в уровень с мещанами», — сердится Герцен.

Исследователь Мартин Малиа в своем труде «Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812–1855» утверждает, что Герцен разочаровался в общественно-политическом устройстве европейского мира еще до неудач революции 1848 года. При очередном перечитывании книги это утверждение кажется чуть менее убедительным, а фразы вроде «...прежде чем покинуть Россию, Герцен принял решение, что найдет Европу Грановского для себя неподходящей» — недостаточно обоснованными. Малиа отмечает, что дореволюционный период Герцена с 1847 года «к сожалению, не освещен множеством документов, которыми представлена большая часть его жизни» (можно предположить, что эта оригинально сконструированная фраза из русского перевода книги означает недостаток документальных подтверждений авторского тезиса).

В качестве одного из таких аргументов Малиа упоминает как раз письма М. С. Щепкину с инвективами в сторону современных пьес, «без истинных страстей, но с движением, с хитро завязанным узлом, в них апотеоза самой пошлой, благочинной жизни; всегда наказан благородством мужа, собственника — пылкий артист, юноша — нигде ни малейшего сочувствия ни к мощному колебанию волн кругом и внизу, ни к современным вопросам, от которых бледнеют лица и выпадают волосы в 30 лет».

Однако даже у political thinkers (как обозначен профессиональный статус Герцена в одном из его лондонских обиталищ) далеко не все наблюдения сводятся к социально-политическому. Эжен Скриб, чьи пьесы ругает Герцен в письмах, — плодотворнейший драматург (в его репертуаре — несколько сотен пьес), положивший начало известному явлению или, точнее, массовому продукту — «хорошо сделанной пьесе» (la pièce bien faite). Эти пьесы строятся по определенной формуле, включающей динамичное действие, отсутствие сложных, глубоких характеров, долгих интеллектуальных диалогов, а их основная (и часто единственная) функция — развлекать зрителя из среднего сословия.

Герцен же, привыкший в драматургии видеть либо возвышенные классицистические или романтические образы (и идеи), либо социально-философскую проблематику, оказался в положении человека, привыкшего к авторскому кинематографу и начавшего, оказавшись за границей, ходить исключительно в большие кинотеатры на голливудские жанровые блокбастеры.

Безусловно, выводы Герцена о зрителях подобных пьес относятся к антропологической, социальной и отчасти политической областям, однако во многом они индуцированы явлениями культуры.

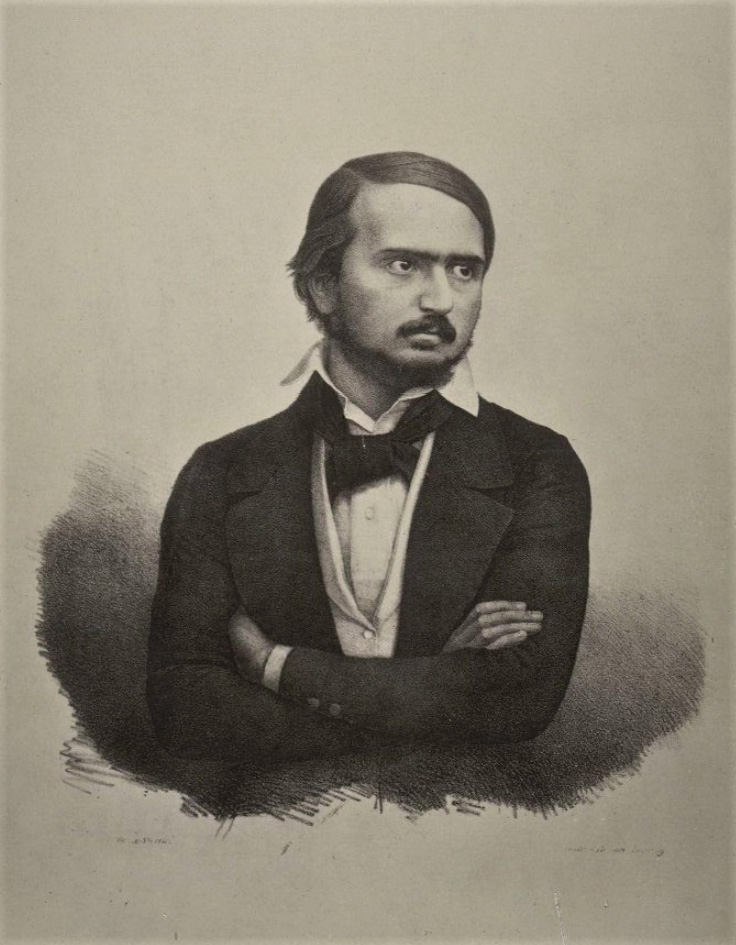

Герцен в 1848 году

Герцен в 1848 году

Цитаты из «Литературных воспоминаний» П. В. Анненкова рисуют быструю внешнюю эволюцию Герцена и Натали из диковинных представителей допотопного московского мира в блестящих европейских «туристов». Турист Герцен, однако, хотел быть принятым в ряды французских революционеров, «хотел занять какую-нибудь позицию в радикальном сообществе», пишет Малиа. Но обязательно ли непринятие в это сообщество ведет к ресентименту в отношении как самого сообщества, так и революционного будущего Европы? Идея о «новых варварах» — русских, которые придут на смену старому растленному европейскому миру, жила в сознании Герцена под спудом, иногда лишь проявляясь в отдельных строчках его писем к друзьям. Однако ее существование совершенно необязательно означает, что «накопленное раздражение... намного более, чем внимательное наблюдение за европейской жизнью или события 1848, выразилось в Париже в 1847-м» (Малиа). Сторонний внимательный (хоть и недостаточно, на его собственный взгляд, включенный) наблюдатель за европейской жизнью, Герцен вполне мог сделать верный (мрачный) прогноз. Наслушавшись дебатов французских политических оппозиционных акторов, он сомневался в их способности совершить (и продолжить) политическую и социальную реформацию во Франции, однако до июня 1848 года продолжал на это надеяться.

В 1847 году Герцену пока еще жизненно необходимы московские друзья, и к концу лета 1847 года он злится, что они редко и мало пишут. Как обычно, из частного факта Герцен делает общий вывод: «Московскими я всеми недоволен: есть предел всему, и если их молчание не просто холодное невнимание, то по крайней мере уродство. Распущенность и распущенность...» — сердится он в письме Белинскому.

Здесь комментарий М. Малиа представляется справедливым:

«Раздражение Герцена друзьями было вызвано не только его идеологическими разногласиями с ними, но также тем фактом, что хотя и не по их вине, но они символизировали узкие ограничения амбиций и деятельности, налагаемые существованием в России. Жизнь с ними предлагала лишь крошечную арену кружка или цензурируемых страниц „Отечественных записок“, тогда как Герцен желал истинно полной и свободной жизни». В самом деле, «ein „кружок“... in der Stadt Moskau» казался теперь особенно тесным и провинциальным.

К концу 1847 года Герцен, кажется, нашел паллиативную замену друзьям в виде Георга Гервега, но московских все так же не хватает: «Как дорого бы, как много бы я дал за один вечер, проведенный с вами, как мы их проводили с Георгом», — пишет он В. П. Боткину 31 декабря из Рима, жалуясь на медлительность почты. Зазор в отношениях с друзьями, точнее в одинаковом понимании сущности событий и явлений, болезненно чувствовался Герценом, но боль здесь возникает больше от физической невозможности полноценной коммуникации: «рассказать все» в письмах невозможно.

«Вы ужасно многого не знаете, 47 год, который мы сегодня с Алексе<ем> Алексеев<ичем> (Тучковым. — С. В.) провожаем на тот свет, чрезвычайно важен в резком обнаружении, напр<имер>, нравственного состояния Франции. Живши в Европе, вы могли бы, разумеется, его предвидеть, но у пристрастия глаза завешены...»

В январе 1848 года Герцен получает наконец «письмы» от московских друзей и еще острее ощущает тяжесть разлуки (при общности чувств и мыслей), тем более что в письмах упоминается святое: (попираемая) свобода и университет.

30–31 (18–19) января 1848 года он с болью пишет самому близкому (после Н. П. Огарева) другу — Т. Н. Грановскому: «Весть о выходе вашем из университета... сильный ретроградный шаг университета, — который с юношества остался для меня святыней и который так было поднялся в последнее время, — все это меня сильно огорчило и доказало снова и снова ту живую, близкую связь между нами, которая делает равно невозможным ни личное счастие, ни личное несчастие, — все падает на несколько грудей разом: близко ли, далеко ли — все равно. Так бы, кажется, и поскакал к вам на все эти передряги».

Грановский обрадовал Герцена и очередным доказательством общей манеры восприятия, интерпретации личных событий: рассмотрения их через призму «общего», истории. Эта идея будет позже основным структурирующим принципом нарратива в «Былом и думах», но, как представляется, Герцен применял этот принцип (соединения, нераздельности «частного» и «общего» и в ежедневной оценке текущих событий, и, соответственно, в письмах).

«Мне смертельно понравилось, что ты при этом (при описании личных неприятностей. — С. В.) сослался на античный мир и взял из него этот гордый принцип личности, носящей свою судьбу в себе, — здесь я еще выше оценил ту силу, то презрение к внешним обстоятельствам, которое наполняет грудь человека, знающего, что omni casu — победит он...»

Общение с «родным» Грановским дает возможность и критического описания разных европейских народов. Мало-помалу Герцен определяет страны, потенциально подходящие и неподходящие для его проживания, а также страны, чей вектор развития пока не поддается прогнозу: «...одна и есть в Европе страна, которая может освежить, успокоить, заставить пролить слезу наслаждения, а не негодованья и грусти, — это Италия, и то в известных пределах. Ты соскучишься с немцами — ведь не все же будешь сидеть над книгой, ты взгрустнешь в Париже, — но здесь что-нибудь одно: или с ума сойдешь от отчаяния (к осени-то), или поюнеешь...» (Эти письма косвенно свидетельствуют о том, что в революционном потенциале Франции Герцен пока не разочаровался.)

Оценка характера различных народов становится для Герцена методом психологического личностного анализа: популярные в его время зарисовки «народных характеров» становятся для него чем-то вроде социально-психологических типов, инструментом для описания и классификации личностных черт. (Еще одним таким инструментом были для Герцена описания героев, «апостолов» Французской революции.)

Особенную склонность к такой оценке Герцен проявлял в сложные моменты общей и своей личной истории, при этом набор народов (и характерных для них черт) оставался более или менее одинаковым: немцы, французы, итальянцы, швейцарцы, иногда к ним добавлялись американцы, но скорее как отдаленная идея (сведения о них Герцен черпал в основном из европейских газет и рассказов знакомых).

В августе 1848 года тоска Герцена по общению с друзьями достигает пика. В Европе нет счастья общественного, а значит, нет и личного, и Герцен чувствует себя «блудным сыном», мечтающим о возвращении на родину, но после нее обязанным вернуться к общечеловеческому «месту борьбы», т. е. во Францию.

После того как провал революции 1848 года стал очевидным, Герцен как будто «включает план B»: если не французы, то русские, если новый Древний Рим не может возродиться, новые варвары придут на его место.

Русское становится синонимом всего лучшего в человеке, к нему примыкает и отдельно взятое сословие французского общества — работники (о личном общении Герцена с которыми свидетельств, однако, практически нет).

Баррикада на улице Суффло, Париж, 25 июня 1848. Орас Верне, 1848–1849

Баррикада на улице Суффло, Париж, 25 июня 1848. Орас Верне, 1848–1849

2 августа 1848 года он пишет в Москву из Парижа: «...как много отдал бы я за то, чтоб отдохнуть недельку с вами, потом опять взял бы посох и пошел бы на место отчаянной борьбы, на место пораженья всего святого, всего человеческого, никогда, ни в какое время мне вы не были нужнее. Иногда я мечтаю о возвращении, мечтаю о бедной природе нашей, о деревне, о наших крестьянах, о соколовской жизни — и мне хочется броситься к вам, как блудный сын, лишившись всего, утративши все упования. — Я страшно люблю Россию и русских — только они и имеют широкую натуру, ту широкую натуру, которую во всем блеске и величии я видел в французском работнике. — Это два народа будущего (т. е. не французы, а работники), оттого-то я не могу оторваться и от Парижа. Вот этих-то людей и расстреливали десятками, — найдется ли новый мартиролог, который спасет их память?»

Переломным моментом, с которого начинается собственно эмигрантская жизнь Герцена и острое ощущение своей инаковости в Европе (а вместе с ним — и одиночества) становится отъезд русских знакомых (всем путешествующим за границей русским властями «сделано было приглашение возвратиться в отечество»), в том числе П. В. Анненкова и семейства А. А. Тучкова. «Останусь я один с Георгом», — сообщает Герцен московским друзьям в начале августа 1848 года и строит проекты путешествий по Европе, если придется оставить Францию.

Ощущение скованности, одиночества усиливается и невозможностью открыто писать друзьям в Россию: Герцен никогда не забывает о перлюстрации и, однажды упомянув в письме сводному брату Егору Ивановичу имя общей московской знакомой, беспокоится о возможных последствиях.

Впервые ему приходит в голову мысль о том, что в Россию он может не вернуться, однако, судя по наполненному романтическим пафосом комментарию, такой исход не представляется ему высоко вероятным. «Дайте ваши руки. Прощайте. Иногда мне кажется, что мы не увидимся, — у меня от этой мысли кровь стынет в жилах... Человек нигде не посторонний, он везде дома и везде видит свое дело, если это дело человеческое!»

В пользу этого свидетельствуют и отдельные замечания Герцена в письмах: так в декабре 1848 года он пишет о портрете своей няни Веры Артамоновны — и надеется «в будущем году увидеть и оригинал». Примерно в это же время он сообщает своему поверенному Ключареву, что «был бы не прочь купить в Москве вместо моего бывшего дома — новый», и просит того при случае присмотреть нечто подходящее.

В это время Герцен производит своеобразную психологическую и идеологическую подмену: он отчаянно нуждается в единомышленнике и слушателе, и Гервег, не в последнюю очередь из-за отсутствия других кандидатур, начинает заменять ему московских друзей. Гервег «совершенно и вполне смотрит на вещи так, как я...» — пишет москвичам Герцен в начале сентября 1848 года.

Подмена имела и техническую причину: описывать и комментировать в письмах все происходящее невозможно, не только из-за опасности перлюстрации, но и из-за особой манеры Герцена выстраивать сеть разговора — с неожиданными, внезапными сравнениями, переходами и сближениями предметов из разных областей, с многочисленными каламбурами, во многом основанными на фонетической схожести слов. Скорость построения цепочки идей и подбора оригинальных словесных конструкций не соответствовала скорости письма, к тому же он нуждался в мгновенной реакции публики, которая в свою очередь влияла на дальнейшее выстраивание сюжета беседы. В письме П. В. Анненкову в начале декабря 1848 года Герцен и вовсе заявляет о бесполезности писем как средства коммуникации: «Я вообще разучился писать письма — и полагаю, что переписка больше нужна для магнетизма, для оживления физиологической связи лиц, без которой нет истиной дружбы». Позже, в начале 1850 года, он пишет о том же Гервегу: «Вы правы, говоря, что достаточно часа беседы, одного часа беседы. Писать человек может лишь общими местами, а общие места ни у кого не вызывают разногласия».

Позже эта подмена, как известно, приведет к трагическим последствиям: Герцен, не вникающий в психологические глубины и нюансы характера людей, больше увлекающийся описанием индивидуальностей через общее — «народные характеры», гегелевские категории либо принадлежность к историческим формациям, — видимо, совершил логическую ошибку. Из-за острого ощущения чуждости и одиночества после поражения французской революции он «назначил» Гервега тем, чем были для него московские друзья, в первую очередь Грановский, и далее, уравняв их, так сказать, в функциях, уравнял и по психологическим особенностям, и по человеческим качествам.

Единожды сделав такое «назначение» и «уравнивание», Герцен уже не желает замечать черт характера и манер, не вписывающихся в этот назначенный образ. «Я не очень легко схожусь с людьми, но, однажды сблизившись с человеком, я считаю это за совершившийся факт», — заявляет он в более позднем письме Гервегу, объясняя тому свое нежелание подстраивать свое мнение к меняющимся обстоятельствам.

В очередном письме Герцен доказывает Грановскому (создается впечатление, что ему подспудно хочется убедить именно Грановского, что в Гервеге им найдена необходимая замена): «...среда и неосторожное развитие да болезненная зоркость поддерживает нас обоих в хандре. Георг — один русский, т. е. человек, из всех иностранцев в нем одном нет этой западной тупости, которую не прошибешь ни логикой, ни чувством, этой ограниченности падающих натур, кретинизма агонии» (письма от 12–14 мая 1849 года).

Георг Гервег

Георг Гервег

Драматическое открытие, что Гервег не Грановский, стало центральной точкой описания Европы как чуждого мира, населенного людьми образованными, но «растленными».

Со временем проблема инаковости в чужой среде, невовлеченности в общую жизнь затронула, с точки зрения Герцена, и его детей. В письме к Астраковым (от 1–2 июля 1849 года) он с горечью отмечает: «Искусственная среда, в которой мы живем, заставляет искусственно развивать детей». Впрочем, с той же, если не с большей горечью Герцен описывает традиции и принципы воспитания и образования, принятые в известных ему европейских странах.

В это время мир (то есть общество) сводится для Герцена к семье и семье Гервегов, и в отсутствии Натали он порой не может даже заняться делами (возможно, смутную тревогу и «недосуг» усиливало и томительное недопонимание происходящего между женой и Гервегом: у него не возникало ни малейшего подозрения, однако ощущение неприкаянности — политической, географической и личной — нарастало). «Я совершенно отвык жить в таком isolement, да и без бумаг не могу работать, да и не хочется», — жаловался он Эмме Гервег и Натали в начале июля 1849 года.

Абсолютное большинство писем этого времени обращены к Гервегу: свет на нем сошелся клином из-за вынужденного сужения социальной жизни. Герцен пишет и публикует несколько статей, но его натуре этого совершенно недостаточно, социально-политическая изоляция, мир без «своих» для него невыносимы.

В это время Герцен не знает, где будет жить с семьей, и в его письмах появляются частые перечисления и описания возможных маршрутов и временных пристанищ. В начале августа он пишет Грановскому из Монтре: «...где будем зимовать — не знаю, т. е. совершенно не знаю, — может, с вами; мне начинает нравиться это существование, отрезанное от будущего, не гадающее, а берущее все, что попало: гору, невшательское винцо, хорошую погоду и остаток поэтического созерцания в самом себе».

К концу сентября «остаток поэтического созерцания» стал еще меньше. В письме московским друзьям Герцен описывает причины, по которым он вынужден был выехать из Франции после июня 1849 года. Жандармы «донесли русскому посольству... посольство написало мне записку, в которой требовало моего появления пред сладкое лицо Киселева. Я притворился, что записки не получал, и живу здесь, пока бог грехам терпит; реакция начинает и здесь бичевать réfugiés (я не принадлежу к ним, разумеется). Куда деться, что вперед — Америка или Англия? — Ничего не знаю».

Герцен упрекает друзей в том, что они отказываются приехать в Европу повидаться с ним: косвенное свидетельство обозначившегося непонимания, т. е. отделения Герцена от реалий Российской империи, где получить в 1849 году заграничный паспорт было делом мудреным.

К середине 1850 года Герцен, кажется, намечает себе новую родину или, по крайней мере, (теоретически) идеальную локацию для человека, лишенного возможности вернуться на родину и разочаровавшегося в Европе. В конце мая 1850 года он сообщает Гервегу о письме, полученном от Фридриха Каппа, политического деятеля, участвовавшего в революции 1848 года и уехавшего в Америку: «Он совершенно ошеломлен Нью-Йорком. Да, личная свобода там — не насмешка. Итак, саrо mio, рано или поздно мы с тобой погуляем по Нью-Йорку, — говорю это не как пророчество, а все взвесив. Европа же пусть себе разлагается и гниет сколько ей угодно».

Впрочем, Америка представляется скорее неким филиалом «того света», в качестве пункта назначения подходящего разве для тех, кто решил радикально отказаться от европейской проблематики и социальной жизни.