Ценность хрущевки

Наталия Лебина — о своей книге «Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Вместо предисловия

Приступая к работе над книгой, я ставила перед собой три цели. Во-первых, мне хотелось отдать дань памяти архитектору и историку архитектуры Марку Григорьевичу Мееровичу. У него есть прекрасная публикация «Превращение среды, которой стыдятся и которую ненавидят, в осознанную ценность», посвященная архитектурным памятникам Иркутска конца XIX века. Она натолкнула меня на мысль, что и от XX века у нас остались не менее интересные артефакты — те самые хрущевки, которые ненавидят и над которыми смеются. Как и Марк Григорьевич, я попыталась рассказать об этом архитектурном феномене и показать, что у него тоже есть своя ценность.

Отсюда вытекает вторая моя цель — разрушить традиционные представления о хрущевках, которые уже давно стали своего рода мемом. Для основной массы современных россиян хрущевки — это сугубо советский монохромный архитектурно-строительный артефакт, представляющий собой однотипные пятиэтажные блочно-панельные здания. Отличительными чертами расположенных там квартир считаются неудобная планировка, потолки не выше двух с половиной метров, крошечные кухни и, конечно, совмещенные санузлы. А населены эти дома, как полагают многие, исключительно маргиналами и неудачниками.

Третья цель — связать события истории архитектуры с общегражданской и культурной историей оттепельного времени. Социально-политическая ситуация стремительно менялась, что сказалось в том числе и на строительной отрасли.

От коллективного к индивидуальному

Советское типовое жилье делится на несколько поколений. Моя книга посвящена только одному из них, которое строилось с 1957 по 1964 год. У каждого поколения были свои СНиПы — документы, в которых излагались строительные нормы и правила, например формировалось понятие «квартира», утверждалось разделение ее на площади (жилую и подсобную), описывались размеры лестничных площадок и прочее. В СССР первый такой официальный документ появился только в 1954 году и в быту получил название сталинского.

В сталинском СНиПе основным принципом распределения являлся покомнатный принцип: при предоставлении нового жилья человеку могли выдать не квартиру, а только комнату. Неслучайно в «сталинках» планировались квартиры от двух до семи комнат, а кухни были относительно просторными — до 15 квадратных метров.

В июне 1957 году вышло партийно-правительственное постановление «О развитии жилищного строительства в СССР», где говорилось уже о поквартирном принципе распределения. В начале 1958 года появилось новое издание СНиП, где закреплялась идея создания индивидуального жилья и определялись основные технические параметры домов и квартир, которые сейчас мы называем хрущевками.

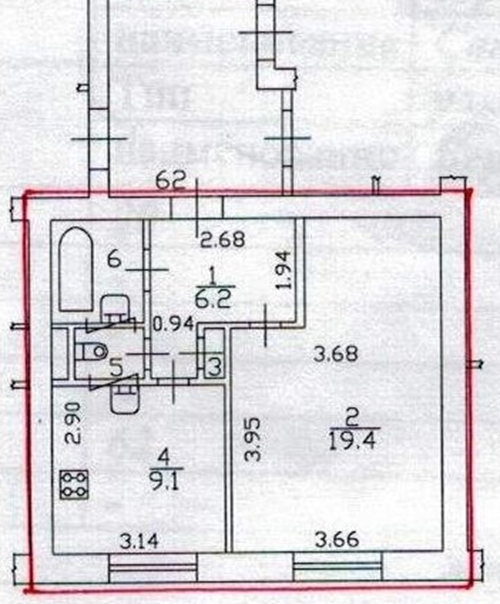

Камю против сталинского торта

Поколение хрущевок — своеобразный территориально-социальный организм, имеющий специфическую природу. Эта природа, в свою очередь, обладает рядом особых характеристик. Первая из них — негомогенность. В книге я привела анализ 22 серий домов, построенных в 1958–1964 годах. Вопреки расхожему мнению, эти дома были не только блочными и панельными, но строились также и из кирпича. Толщина стен, которые, как считается, можно было пробить кулаком, варьировалась от 21 сантиметра (что, кстати, встречалось довольно редко) до 35–40 и даже 40–51 сантиметра. Высота потолков тоже была разной: от 2,48 до 2,72 метра, а в некоторых случаях и до 2,93 метра. Площадь кухонь составляла от 6,3 до 10 квадратных метров.

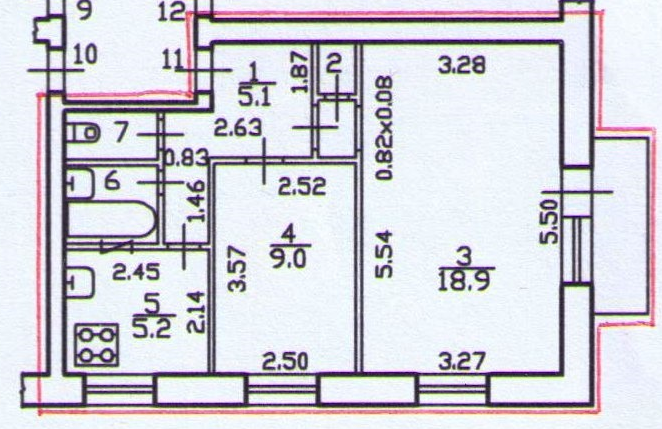

Квартира площадью 43,7 кв.м., высота потолка 2,55 кв.м.

Квартира площадью 43,7 кв.м., высота потолка 2,55 кв.м.

Квартира площадью 60,5 кв.м., высота потолка 2,93 кв.м.

Квартира площадью 60,5 кв.м., высота потолка 2,93 кв.м.

Вторая характеристика природы хрущевки — интернациональность. В период оттепели на территорию СССР начала проникать западная культура, в первую очередь французская. Стали популярны женские прически «бабетта» и «колдунья», французские фильмы, которые широко демонстрировались в СССР в конце 1950-х, и французская литература. Произошла, как я это называю, камюизация населения: теперь в Союзе читали книги Камю, пили коньяк коньячного дома Camus (импортировался в СССР с 1959 года), а главное — использовали строительные технологии французского инженера Раймона Камю, который разработал систему крупнопанельного домостроения.

Строительство недорогого массового жилья шло в то время во многих странах. В конце 1950-х годов в лексикон русского языка вошли такие слова, как «ашелемы» (от аббревиатуры HLM [аш-эль-эм] — une habitation а loyer modéré) — типовое жилье за умеренную плату во Франции и «префабы», или «домики из консервных банок», — малогабаритное жилье в каркасно-модульных домах на алюминиевых рамах, строившееся в Великобритании. Аналогичные проекты существовали в других странах Европы, а также в Японии, Китае и так далее. Таким образом, дома, которые мы презрительно называем советскими хрущевками, появлялись по всему миру.

Третья характеристика — географическая обособленность. Посмотрите, как выглядит современная застройка: новый дом может вырасти прямо в центре города среди исторических зданий. Хрущевки, напротив, строились на обособленных территориях, например на окраинах городов и в местах, где сносилось ветхое жилье или частные дома. Тогда же возникло понятие микрорайона, который заменил собой квартал. Для микрорайона была свойственна свободная планировка: дома могли строиться не только в линейку, но, например, квадратами или прямоугольниками. Это было обусловлено рядом факторов. Во-первых, все комнаты в новых домах должны были быть в равной степени инсолированы (освещены солнцем). В каждой квартире предполагалось наличие хотя бы одной солнечной комнаты. Во-вторых, эта «плебейская» высота хрущевок, над которой все смеются, — всего пять этажей, — позволяла домам не заслонять друг другу свет. В-третьих, застройка района планировалась таким образом, чтобы обеспечивать одновременно защиту дворов от ветра и проветривание комнат. Конечно, качество строительства иногда оставляло желать лучшего, однако это уже другой вопрос.

Кроме того, первое поколение хрущевок строилось на экологически чистых территориях. Возводить дома на бывших свалках и других подобных местах начали только после 1964 года. Всюду было большое количество зелени, на что влияла не только близость природы и внешняя чистота, но и новые жители, многие из которых приезжали из близлежащих деревень. До сих пор эти районы остаются самыми зелеными. Конечно, такими они стали не сразу. Например, на картине Юрия Пименова «Движущаяся граница города» мы видим грязные, еще не обустроенные дворы. Но настроение у этого пейзажа все равно позитивное: чувствуется уверенность, что совсем скоро здесь будет чисто и красиво.

Пименов Ю.И. Движущаяся граница города. 1961

Пименов Ю.И. Движущаяся граница города. 1961

Поэт-концептуалист Дмитрий Пригов, который всю свою сознательную жизнь прожил в московском микрорайоне Беляево, описывал в одной из своих книг любопытную ситуацию. Однажды он с пятилетним сыном отправился на прогулку в центр Москвы. Через полчаса сын начал проситься домой: мол, у нас там светло и просторно, не то что здесь. «Вот и вся архитектура», — иронично заметил по этому поводу Пригов.

Четвертая характеристика — политизированность. Период строительства хрущевок был связан с важными политическими событиями: разгромом «антипартийной группы» Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшего к ним» Шепилова, оттепелью, десталинизацией. Окончание строительства первой серии массового жилья произошло как раз в год отстранения Хрущева. Хрущевка стала антитезой сталинской коммуналке и протестом против архитектурных излишеств прошлого. Так, в 1950-е годы среди московских острословов ходило выражение «сталинский торт», относящееся к пышной городской застройке сталинской эпохи.

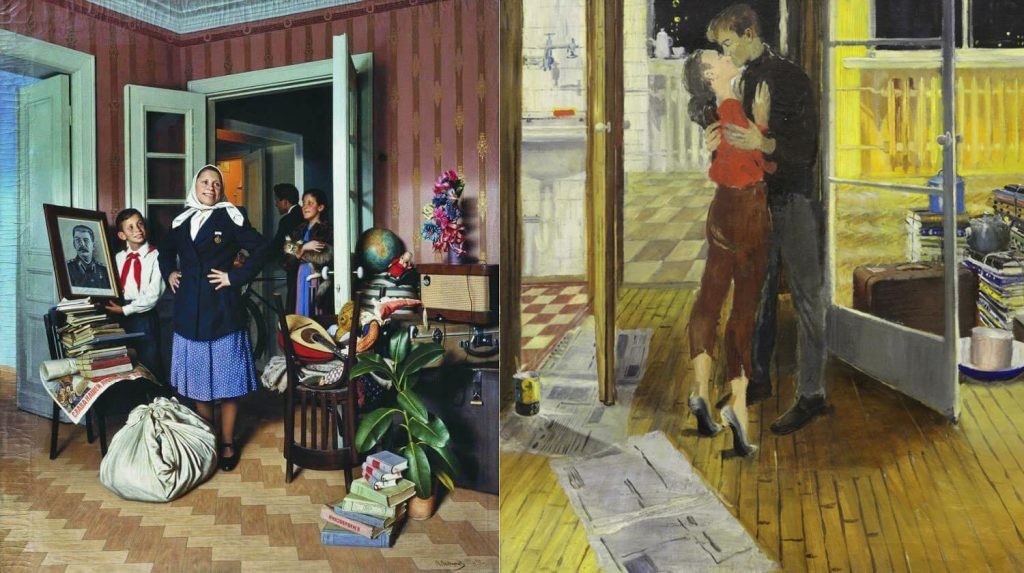

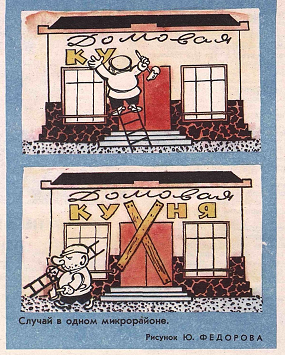

«Крокодил» № 30, 1955

«Крокодил» № 30, 1955

Отношение к новой архитектуре у сталинистов было резко негативным. Например, Вячеслав Молотов в начале 1970-х годов говорил:

«Хрущев сыграл на обывателе, на мещанине... похуже да подешевле. Домов понастроили с низкими потолками, скопировали за границей у капиталистов, но те-то заинтересованы лишь бы как-нибудь впихнуть побольше рабочих».

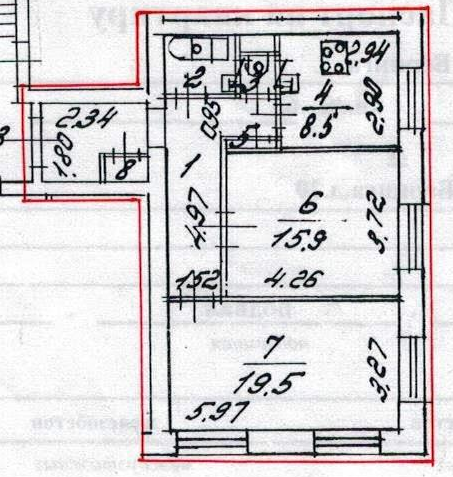

О том, как поменялось отношение к массовому жилью в хрущевскую эпоху, можно судить по двум известным картинам: «Переезд в новую квартиру» (1952) Александра Лактионова и «Лирическое новоселье» (1965) Юрия Пименова. Лактионов изобразил счастливую мать-героиню, получившую новое жилье. Позади нее и детей стоит человек, который кажется скорее соседом, чем членом семьи. Видимо, женщина получает две комнаты (дверь в левой части картины) в коммуналке. А получает потому, что у нее на груди «оберег» — орден матери-героини. В центре картины «Лирическое новоселье» — молодая пара, которой принадлежит однокомнатная квартира. Вместо «оберега» у девушки — модные туфельки. Вместо рук, упертых в бока, — нежный поцелуй.

Слева: А.И. Лактионов. Переезд в новую квартиру. 1952.

Слева: А.И. Лактионов. Переезд в новую квартиру. 1952.

Справа: Ю.И. Пименов. Лирическое новоселье. 1965

Строительная анатомия

От характеристик природы хрущевок перейдем к ее составляющим. Первая составляющая — транспортная. Проблема транспортной доступности актуальна для новых районов до сих пор, однако хрущевки в этом плане были примечательны тем, что в их дворах впервые начали появляться гаражи для личных автомобилей. «Правила и нормы планирования застройки городов» (1959) предписывали: «При проектировании застройки микрорайона должно быть предусмотрено размещение... помещений (гаражей) для автомобилей индивидуального пользования...» Осенью 1960 года появилось правительственное постановление «Об организации кооперативов по строительству и эксплуатации коллективных гаражей-стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев». Но шутники того времени посмеивались над автомобильными мечтами рядовых советских граждан. Существовал, например, такой анекдот:

«Вопрос к армянскому радио:

— Может ли простой советский человек иметь автомашину?

Армянское радио три дня молчит. Снова вопрос:

— Почему молчите?

Ответ армянского радио:

— Все время смеюсь».

«Крокодил» № 10, 1964

«Крокодил» № 10, 1964

Следующая составляющая — гастрономическая. В книге ей посвящена отдельная глава «Кухня», где я описываю особенности использования и эффективности хрущевской кухни, которая нередко имела очень скромные размеры. Вот еще одна шутка от армянского радио:

«Армянское радио спрашивают:

— Что делать — моей жене кухня в новой квартире узка в бедрах.

Армянское радио полчаса в ответ цокало языком и затем сказало:

— Вах, какая женщина!»

Маленькие кухни порождали новые практики питания. Например, заготовка продуктов стала неуместной: бочку с квашеной капустой было проблематично держать даже в 7–10 метровой кухне. Появились фасованные продукты, магазины без продавцов и так называемый кейтеринг по-хрущевски: пищевые автоматы, быстрая еда и домовые кухни. В 1957–1964 годах массово открывались новые учреждения общественного питания, где впервые начали готовить блюда навынос (сегодня мы называем такие места кулинариями). Существовал даже специальный набор контейнеров, состоявший из трех алюминиевых кастрюлек, объединенных одной ручкой. В одну наливался суп, в другую накладывали второе, в третью — компот. Возможно, не очень вкусно, зато удобно. Домовые кухни — это кулинарии, работавшие на первых этажах жилых домов. Позже они начали появляться и в центрах городов, но в хрущевках существовали повсеместно.

Отказываться от домашней еды начали и на Западе, но там этот процесс проходил довольно легко, чего не скажешь о СССР. В конце 1950-х — середине 1960-х страну сотрясали продовольственные кризисы. Во-первых, это был мясо-молочный кризис, когда Хрущев задался идеей «догнать и перегнать Америку» по производству молока, мяса и масла на душу населения; во-вторых, хлебный кризис 1962—1963 годов, связанный с неурожаем зерна и породивший совершенно жуткий батон зеленого цвета «Русское чудо» с гороховой мукой и прочими добавками. Кстати, в хлебном кризисе обвинили крестьян, которые якобы скупали хлеб для того, чтобы кормить домашний скот. Развитие системы рационального питания тормозило и повсеместное внедрение кукурузы. Анекдот 1960 года:

«Еврей спрашивает Хрущева: „Можно ли печь мацу?“ — „Да, но из кукурузы. Национальную по форме и социалистическую по содержанию“».

К сожалению, гастрономическая составляющая хрущевок не слишком удалась, что было связано с неудачами сельскохозяйственных экспериментов Хрущева. После 1964 года интерес к домовым кухням начал стремительно падать.

«Крокодил» № 10, 1964

«Крокодил» № 10, 1964

Третья составляющая природы хрущевок — санитарно-гигиеническая. Прежде всего она связана с феноменом «гаванны» — самой критикуемой, но, на мой взгляд, самой удачной новацией первого поколения массового жилищного строительства. Странный советизм образовался от слов «гальюн» (туалет на кораблях) и «ванна». Как известно, характерной чертой большинства хрущевок были объединенные санузлы, за которые Хрущева иронично прозвали царем Никитой Объединителем. И все-таки это было куда удобнее коммунальных сталинок, которые не всегда предполагали наличие ванн. Например, Валерий Золотухин в своем дневнике рассказывал о новой квартире, которую ему выдали в хрущевке в середине 1960-х: недоделок много, зато за неделю он целых шесть раз помылся в ванной.

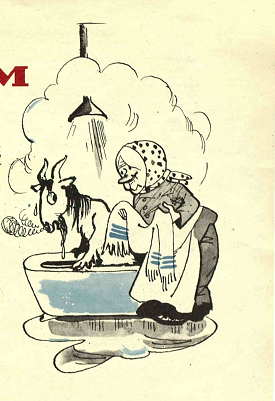

Вместе с ванными комнатами появились и новые приемы стирки (в стиральных машинах), новые косметические процедуры. Но некоторым освоение современных гигиенических практик давалось нелегко. Например, кто-то пытался засаливать в ванной капусту. В одном из номеров «Крокодила» за 1961 год мне попалась карикатура, где старушка купает в ванной козу. Я, конечно, посмеялась, но подумала, что это всего лишь забавная выдумка. Каково же было мое удивление, когда на одной из презентаций «Хрущевок...» ко мне подошла пожилая женщина и рассказала, как в те годы ее соседка, переехавшая в новую квартиру из сельского дома, привезла с собой не только козу, но и петуха. Конечно, культуре быта нужно было учиться. И именно хрущевские кухни и ванные комнаты сыграли здесь большую роль, показав людям, что можно жить по-другому.

«Крокодил» № 9, 1961

«Крокодил» № 9, 1961

Четвертая составляющая — прокреационная. Снова анекдот в тему:

«Комедия — когда есть ЧЕМ и ГДЕ, но нету КОГО. Драма — когда есть КОГО и ГДЕ, но нету ЧЕМ. Трагедия — когда есть КОГО и ЧЕМ, но нету ГДЕ».

Похожая ситуация наблюдалась и в Западной Европе. В 1953 году Генрих Белль написал трагедийный роман «И не сказал ни единого слова». Там описывается жизнь немецкой семьи, вынужденной жить в жалких условиях после того, как их квартиру разрушили. «Я... думаю о миллионах поколений бедняков, которые жили на земле, не имея места для любви...» — говорит героиня романа. Та же проблема мешает героям оперетты Шостаковича «Москва, Черемушки», премьера которой состоялась в 1959 году. Но тональность там совершенно иная:

«Жаль, общей крыши нет у нас,

И врозь должны мы жить…

Очень трудно, между прочим,

Говорить „спокойной ночи“,

Если в разные районы

Спать идут молодожены.

— До свиданья, супруг!

— До свиданья, мой друг!»

Ситуация кажется забавной только на первый взгляд. Прежде для супружеской пары старались выделить место даже в сельском доме. Знаменитый «жилищный передел», начавшийся вскоре после революции, уплотнение и коммуналки практически полностью ликвидировали интимность. В однокомнатных хрущевках эта проблема в какой-то мере решалась обособлением спального места: под него делали так называемый заем, который при необходимости можно было отделить от остальной части комнаты.

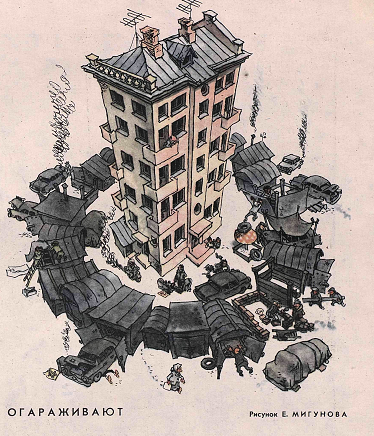

Квартира с заёмом. Площадь 39,6 кв.м., высота потолка 2,93 кв.м.

Квартира с заёмом. Площадь 39,6 кв.м., высота потолка 2,93 кв.м.

Пятая составляющая — рекреационная, то есть отдых в условиях собственного жилья. В СНиПе 1959 года появились понятия «спальня» и «общая комната». В «Краткой энциклопедии домашнего хозяйства» (1959) последняя характеризовалась как место, которое «выполняет назначение столовой, гостиной, а иногда и рабочей комнаты». Таким образом, назначение общей комнаты вполне соответствовало духу протестантской этики, которая порицала праздный досуг и считала, что отдых должен вдохновлять человека на усердный труд. Разумеется, если работа отнимает все свободное время, то никакая общая комната не поможет. Но социальная ситуация в СССР менялась: так, одним из последствий хрущевских реформ стало сокращение рабочего дня.

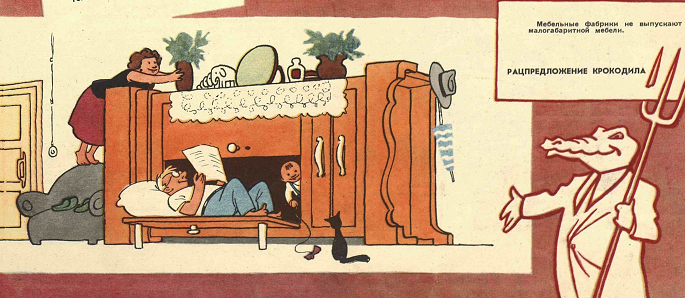

Для небольших хрущевских квартир нужна была особая мебель. Громоздкую кровать заменили тахта и раскладной диван. Стала популярна мебель-трансформер. Изменения коснулись и освещения: места для большой хрустальной люстры или широкого абажура не хватало. Как и в 1920-е годы, эти детали интерьера стали считаться признаком мещанства, а кроме того — пережитком сталинского прошлого. Многие заменяли их плоскими люстрами-«тарелками», которые были очень компактными, но иногда быстро ломались от накала лампы.

«Крокодил» № 26, 1957

«Крокодил» № 26, 1957

Шестая и последняя составляющая — социальная. Хрущевки стали советским вариантом решения жилищного вопроса, актуального по всему миру. Бесплатная раздача жилой площади, в том числе и в качестве компенсации за снесенные дома в сельских поселениях, ускорило приобщение населения СССР к практикам современности на основе отечественной протокультуры типового жилья — идеи советских конструктивистов 1920–1930-х годов. Выраженная советскость феномена хрущевок проявлялась в распределении жилья по формуле N = n — 1 (то есть количество комнат должно было быть на единицу меньше количества жильцов) и незыблемости жилищных норм.

Согласно официальной советской статистике, в середине 1950 — начале 1960-х годов в стране построили 1205,2 миллиона квадратных метров жилья, или впечатляющие 1205 км2. Сегодня в мире существует около двадцати стран, территория которых меньше этого показателя, например Доминикана или Бахрейн.

Пенсионный возраст

В августе 1963 года вышло партийно-правительственное постановление «Об улучшении проектного дела в области гражданского строительства, планировки и застройки городов». Документ констатировал: «В типовых проектах жилых домов имеются существенные недостатки: не всегда удобная планировка квартир, иногда применяются конструкции, не обладающие достаточной звуко- и теплоизоляцией, что создает неудобства для проживания в жилых домах, построенных по этим проектам». Госстрой СССР должен был «в целях дальнейшего улучшения жилищных и бытовых условий населения... разработать и утвердить новые типовые проекты жилых зданий...» С 1 апреля 1964 года начала действовать новая редакция СНиП. Где-то еще завершали строительство по СНиП 1958 года, но в целом хрущевки уже вступили в фазу «дожития» и уже не являлись приоритетной формой массового жилищного строительства. Долголетию этих «пенсионеров» можно позавидовать: вот уже почти 70 лет хрущевки остаются неотъемлемой частью городской архитектуры как в мегаполисах, так и на периферии.