Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Тредиаковский. Василий Кириллович. Поэт, профессор, просветитель. Первый во многом. Позабытый во многом. Противоречивый.

Сюжет его жизни, как и сюжет осмысления его деятельности в исторической перспективе, похож на кардиограмму с неровным биением сердца, где верх и низ сменяют друг друга в зависимости от контекста или точки зрения. Таких «ломаных» линий судьбы нет ни у предшественников Тредиаковского — Феофана Прокоповича и Кантемира, ни у тех, кто пришел вслед за ним — Ломоносова и Сумарокова.

Из поповичей — в студенты

Василий Кирилов, сын священника, поступил в школу католических монахов в 1712 или 1713 году. Она была недавно открыта в Астрахани, прилично обустроена на Житном дворе — с церковью, пасторским домом, школой, палисадником вокруг. В ней Василий и начал обучаться иностранным языкам — не только латыни, но и итальянскому, возможно, немецкому. Русских школ в городе еще не было. Римские монахи-капуцины — Цехелий, Бонавентури, Иоанн и Патриций Медиоланские, позже пастор Марк Антоний — расширили представления ученика о мире «своих» и «чужих», о «другом» мире, связанном многими нитями с миром российским. Но, главное, дали понять, что языки необходимы для чтения сочинений древних, что «мертвые латины» могут быть прекрасными собеседниками и что познание сути вещей есть наиполезнейшее и наиважнейшее дело.

Кстати, именно в итальянской школе произошло еще одно важное событие: 18-летний ученик, в будущем «поэт, профессор, просветитель», получил фамилию, под которой он и войдет в историю русской культуры: Тредиаковский. Он собственноручно переписал славянскую «Грамматику или письменицу славенскую», на которой рукою автора написано «ученик латинских школ Basilius Trediacovensis»* Успенский Б. А., Шишкин А. Б. Тредиаковский и янсенисты // Б. А. Успенский. Вокруг Тредиаковского. Труды по истории русского языка и русской культуры. М., 2008. Фамилия восходит к итальянской морфемике: tre — «три», diacono — «диакон». Если фамилию рассматривать как кальку с итальянского языка, то буквально она означает: «третий в роду дьяконов». По тем временам дело неслыханное: попович, наверное, впервые в России обретает фамилию, потому как духовенство получит эту привилегию лишь в XIX веке.

Василий Кирилов мог стать священником, как и его отец, который хотел этого и подобрал сыну невесту Федосью Фадееву, дочь сторожа местной губернской канцелярии Фадея Кузьмина, и настоял на свадьбе.

«Дед и отец мой были священники. Я именованный, учившись по желанию моего, покойного ныне, родителя, словесным наукам на латинском языке, еще в молодых летах, в Астрахани, где моя и родина, у римских живущих там монахов, а по охоте моей к учению, оставил природный город, дом, и родителей, и убежал в Москву...»*Записки императорской Академии наук. СПб., 1865. Т. VIII, кн. II. С. 30..

По «великой охоте» продолжить учебу певчий Василий Кирилов выправляет себе «пашпорт» для «отпуску из Астрахани в Киев». Киево-Могилянская академия смотрелась местом подходящим, однако в силу разных причин не в Киев, а в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию держит он путь. Сложно сказать, каким образом добрался Тредиаковский до Москвы. С обозом ли, как Ломоносов? Скорее всего, отправился 10 июня 1723 года с артиллерийской командой в 73 человека, отбывшей из Астрахани до Саратова водным путем на струге, а из Саратова до Москвы — сухопутьем. Точно не в одиночку: путь был неблизкий и небезопасный.

Молодой супруге, оставшейся без мужа и средств к существованию, пришлось продать свое приданое: «платье, борок жемчужный, ленту низону жемчугом, монисту серебряну с двумя крестами, четыре аршина тафты, юбку луданную, ширинку иконовязную» и «две книги на латинском языке», доставшиеся ей от супруга. Кому учеба да книги, кому сад с яблонями да сливами. Как оказалось, сбежал Тредиаковский не только от жены и родителей, но и от чумы, разразившейся в Астрахани спустя четыре года, — «почитай, все сродники волею божию от язвы померли». Умерли и родители, и кровные родственники, и супруга в 1728 году. Но в это время он был уже в Париже. Не священник, а студент.

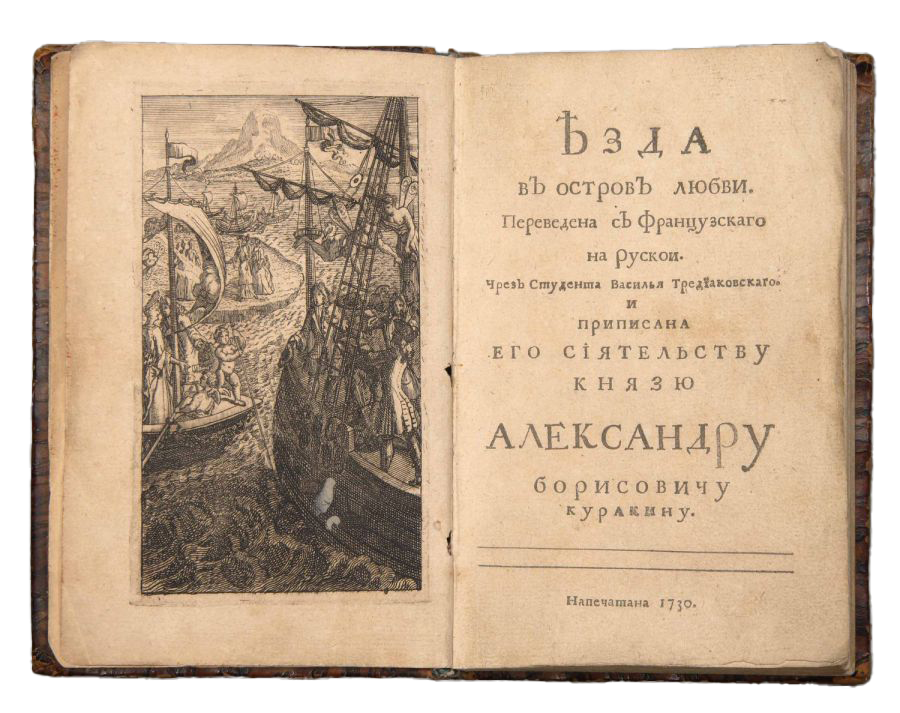

«Езда в остров любви». Издание 1730 г.

«Езда в остров любви». Издание 1730 г.

«Наука любви» на просветительский лад

Мало, что известно об учебе Тредиаковского в Сорбонне. Слушает лекции именитых профессоров, посещает занятия знаменитого Шарля Роллена, историка, когда-то ректора, старейшего профессора Парижского университета. Переводу «Древней» и «Римской» истории Роллена Тредиаковский посвятит 20 лет своей жизни, причем не только переводу, но и изданию этого перевода на «свой кошт», но это позже, по возвращении на родину. А во Франции наслаждается красотой Сены и грустит по России. В стихотворных похвалах России и Парижу, написанных во время его пребывания во французской столице, выражены не только переживания студента от опыта жизни на чужбине и встречи с другой жизнью, но и культурные коды двух наций. В «Стихах похвальных России», давно именуемых первым образцом патриотической лирики, звучит искренняя сыновняя привязанность к родине:

Начну на флейте стихи печальны,

Зря на Россию чрез страны дальны:

Ибо все днесь мне ее доброты

Мыслить умом есть много охоты.

Россия-мати! Свет мой безмерный!

Позволь то, чадо прошу твой верный...

Далее Тредиаковский собьется. Исповедальный и задушевный тон сменится панегириком с гремящими «виватами» богоизбранной православной, сильной стране.

Иная интонация пронизывает «Стихи похвальные Парижу», рожденные поэтическим восторгом русского студента, очутившегося в европейском центре наук и искусств.

Красное место! Драгой берег Сенски!

Тебя не лучше поля Элисейски:

Всех радостей дом и сла́дка покоя,

Где ни зимня нет, ни летнего зноя.

Если благородство России заключается в чистоте веры, то благородство Парижа — в изящных манерах, галантном поведении его обитателей, в любвеобильности и красоте искусств. Если Россия избрана христианским Богом, то французская сторона «освящена» именем языческого бога — бога искусств Аполлона. Предводитель муз со своей свитой «любо играет <...> в лиры и в гусли, также в флейдузы». Флейты, в угоду рифме превращенные поэтом во «флейдузы», в контексте любовного идиллического топоса связаны с радостью, весельем и искусством, не с печалью. Да, «флейдузы» не забудутся. Более восьми десятков лет спустя эта форма слова станет предметом пародирования в дружеской переписке Константина Батюшкова и Николая Гнедича (1809 г.): «Играйте, о невски музы, / Играйте во свирели, флейдузы». Несмотря на то что пародия подчеркивает неудачность словообразования Тредиаковского, Батюшков почувствовал гривуазную природу стихов Парижу и включил это слово в игривую атмосферу своего послания.

Редко когда можно с точностью до года, а в случае с Тредиаковским вплоть до месяца назвать точку отсчета в общественной или литературной деятельности. С Тредиаковским возможно. 1730 год — год возвращения его из Франции и начало общественно-литературной деятельности в России. Время, как обычно в России, неспокойное, сплошь резкие, порой насильственные повороты что в политике, что в культуре. Однако для Тредиаковского это был период жизни, когда сбывается невозможное: бывший певчий из Астрахани, проучившийся в Сорбонне, оказывается при дворе, да еще при каком дворе. И покровительство влиятельного князя Александра Борисовича Куракина очень кстати.

Тредиаковский заявляет о себе громко, броско, дерзко.

Вдохновленный галантной культурой Франции Тредиаковский публикует перевод романа Поля Тальманна «Езда в остров любви» («Voyage de l’isle d’amour», 1663). Вызывающий поступок — с какой стороны ни посмотри. Тема любви — скользкий лед даже для послепетровской России, не говоря уже о смелости Тредиаковского, усилившего в своем переводе чувственную сторону. Два примера, выбранных наудачу:

В жаре любовном целовал ю присно;

А неверна ему все попускала чинить!

или

Руки еи давил, щупал и все тело...

Действительно, отношение к первому печатному аллегорическому роману, прославлявшему сладость любовного чувства, было неоднозначным. Но Тредиаковский воодушевлен и приятием, и неприятием книги. Все, что угодно, но только не невнимание. Новинка и диковинка зацепила читающую публику. О книге говорили, книга вошла «в моду», а вместе с ней — и автор.

«Суждения о ней различны согласно различию лиц, их профессий и их вкусов. Придворные ею вполне довольны. Среди принадлежащих к духовенству есть такие, кто благожелательны ко мне; другие, которые обвиняют меня, как некогда обвиняли Овидия за его прекрасную книгу, где он рассуждает об искусстве любить; говорят, что я первый развратитель русской молодежи, тем более, что до меня она совершенно не знала прелести и сладкой тирании, которую причиняет любовь»*Письмо В.К. Тредиаковского к советнику Академии Наук И.-Д. Шумахеру, 18 января 1731..

Ни больше ни меньше — Овидий как ближайший образец.

Тредиаковский называет «ханжами» не понимающих сладость нежных любовных отношений. Он утверждает естественный характер проявления различных оттенков чувства любви:

«Что вы, сударь, думаете о ссоре, которую затевают со мною эти ханжи? Неужели они не знают, что сама Природа, эта прекрасная и неутомимая владычица, заботится о том, чтобы научить все юношество, что такое любовь. Ведь, наконец, наши отроки созданы так же, как и другие, и они не являются статуями, изваянными из мрамора и лишенными чувствительности»*В том же письме..

Начальный этап любви в романе «Езда в остров Любви» — радость от первого свидания — обозначен встречей с такими героями, как Купидон, Почтение, Предосторожность, Беспокойность, Добрый Прием, Надежда, Претенция, Мысли, Любовность, Угодность, Глазолюбность, Купидон-глазун, Союзность.

Второй этап развития чувства любви связан с любовными переживаниями и сомнениями, воплощенными в следующих аллегориях: Молчание, Тайна, Молчаливость, Жестокость, Озеро Отчаяния, Жалость, Искренность, Должность, Разлука, Задумливость, Скуки, Ревнивость, Ярость, Смущение, Зависть, Честь, Стыд, Холодность, Рок, Презор, Пустыня Воспомяновения, Беспристрастность, Ненависть, Забава, Досада, Толк, Милости, Неразрешимость, Слава.

Третий этап являет собой кульминацию любви — приход влюбленных в столицу Любовь, в которой проживает правительница острова Любовь. В этом городе «любовники» спешат посетить храм Любви, чтобы принести в жертву свои сердца во имя чувства.

Последний этап развития любовных отношений — разочарование в чувстве любви и обращение влюбленных к Разуму. Тредиаковский приводит Тирсиса, главного героя романа, к пониманию первостепенной роли Разума, а не «Чювствий». Около 50 аллегорических героев отражают разнообразные оттенки любовного переживания, утверждая новую любовную культуру, в которой, хотя любви как естественному, природному чувству и подвластен каждый человек, все должно подчиняться Разуму.

Роман «Езда в остров Любви» был воспринят читателями по-разному. Одни прославляли автора за создание своеобразной «азбуки» любви, учившей дворянскую молодежь галантной любовной культуре. Другие порицали Тредиаковского, обвиняя его в бесчестии, тщеславии, в разрушении общепринятых традиций. И все же «Езда в остров Любви» получила большое признание в дворянском кругу. Еще в предисловии «К читателю» Тредиаковский сообщает, что «сия книга есть Сладкия любви» <...> книга мирская«, которая обучает юное поколение необычайному языку любви, тонким обращениям, изысканным манерам любовного поведения.

Это было самое счастливое время в жизни Тредиаковского, рядом еще не появился исполин Ломоносов, затмивший мощью своего гения «бедного Тредиаковского», еще не вошел в силу и в моду Сумароков, потому можно наслаждаться вершиной российского Парнаса в гордом и приятном одиночестве. И не делить ни с кем успех, завоеванный трудом и старанием.

Споры, борьба, распри на российском Олимпе к середине 1750-х годов вытесняют Тредиаковского на периферию литературы, он занимается переводами Роллена, использует предисловия к его томам для своих общественно-философских и литературно-полемических выступлений. Перу Тредиаковского принадлежит несколько переводных произведений, внушительных по объему и значимых по содержанию: политический роман Джона Барклая «Аргенида» (1751), книга Александра Делейра «Житие канцлера Франциска Бакона» (1760), просветительский роман Фенелона «Тилемахида» (1766), многотомные труды по «Римской истории» Роллена, «Наука о стихотворстве и поэзии» Никола Буало (1751), «Басни» Эзопа, комедия Теренция «Евнух» (1752).

Однако «стратегия успеха» после возвращения из Франции обеспечена первым дерзким выступлением двадцатисемилетнего переводчика, готового противопоставить старым ценностям новые.

Переплёт, корешок и титульный лист первого тома «Сочинений и переводов»

Переплёт, корешок и титульный лист первого тома «Сочинений и переводов»

Мечта о великой литературе

Русская литература как проект рождается, конечно, трудами не одного Тредиаковского, хотя один из первых замыслов того, что необходимо для развития языка и изящной словесности, принадлежит именно ему. Если существует Французская Академия — собрание ученых мужей, которые поддерживают сам дух науки и искусства, то желательно, чтобы такое сообщество было организовано и на земле российской. Вступив в должность секретаря Академии наук, Тредиаковский предложил создать Российское собрание для совершенствования русского языка. Барон Иоганн-Альбрехт Корф, «сам владевший науками» и понимавший необходимость специализированных научных подразделений в Академии, поддержал инициативу, объединив переводчиков Тредиаковского, Василия Адодурова, Ивана Ильинского, Ивана Горлицкого и других.

14 марта 1735 года в стенах Академии Тредиаковский прочитал свою «Речь о чистоте Российскаго Языка». В ней были обозначены насущные задачи, без решения которых невозможно движение российского языка к «своей высоте и красоте».

«Великая потребность в сем деле! Однако, с другой стороны, коль ни полезно есть российскому народу возможное дополнение языка, чистота, красота и желаемое потом его совершенство, но мне толь трудно быть кажется, что не страшит, уповаю, и вас, господа, трудностию и тягостию своею. Не об одном здесь чистом переводе степенных старых и новых авторов дело идет; что и одно и само собою колико проливает пота, известно есть тем, которые прежде вас трудились в том, и вам самим, кои упражняетесь ныне; но и о грамматике, доброй и исправной, согласной во всем мудрых употреблению и основанной на том, в которой коль много потребности, толь немалая ж и трудность; но и о лексиконе, полном и довольном, кой в вас еще больше силы потребует, нежели в баснословном Сизифе превеликий оный камень, который он на высокую гору один токмо хотя вскатить, с самого, почитай, верха на низ его не хотя опускает; но и о реторике и стихотворной науке, а сие все безмерно утрудить вас может»*Речь, которую в Санкт-Петербургской Императорской Академии наук к членам бывшего Российского собрания во время перваго их заседания марта 14 дня 1735 года о чистоте российского языка говорил, В. Т..

Итак, какова программа действий? Что необходимо было сделать?

Нужна Грамматика, добрая и исправная, основанная на употреблении мудрых. Нужен Лексикон, полный и довольный. Нужны Риторика и Стихотворная наука.

О прозе речь не шла, потому что для первой половины XVIII века изящная словесность — это поэзия, язык богов, а не презренная проза.

Непосильные задачи для одного ученого, но «когда число наше искусными людьми умножится и прибавится», то задачи будут решены. Тем более что и образцы у нас имеются:

«Помогут нам в ней премногии творцы Греческии и Римскии; а наипаче хитрый и слаткий в слове Марк-Туллий-Цицерон. Помогут Францусскии Балзаки, Костарды, Питрю и прочии бесчисленныи. Помогут многии преславныи писатели Немецкии...»

И, мол, не мы первые вступаем на сложный путь «попечения» языка и словесности:

«...первыи ль мы в Европе, которым сие не токмо трудно, но почитай и весьма неприступно быть кажется?.. Например: не нетрудно было, в самом начале, Флорентийской Академии старание приложить к чистоте своего языка; приложила. Не нестрашно было, мню, предприять также и Францусской Академии, чтоб совершеннейшим учинить свойство там употребляемаго диалекта; предприяла. Невозможно, чаю, сперва казалось Лейпцигскому содружеству подражать толь благоуспешно вышереченным оным Академиям, коль те начавши окончали щасливо; подражает, и подражало благополучно».

Сделано было все: и Грамматика, и Словарь, и Риторика, и Стихотворная наука. Многое Тредиаковский берет на себя. Соединяя античный эпос и русский фольклор, он устанавливает нормы новой русской поэзии и версификации в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (1735). Несмотря на то что рождение четырехстопного ямба состоялось бы даже не будь Тредиаковского, тонику «самостоятельно через немецкий стих открыл бы Ломоносов»*Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма // Л. В. Пумпянский Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000., но все же именно Тредиаковский первый «отличил» хорей от ямба, и обратился он не к немецкой тонике, а к народной русской поэзии:

«...поистине, всю я силу взял сего нового стихотворения из самых внутренностей свойства нашему стиху приличного; и буде желается знать, но мне надлежит объявить, то поэзия нашего простого народа к сему меня довела. Даром, что слог ея весьма не красный, от неискусства слагающих; но слатчайшее, приятнейшее и правильнейшее разнообразных ея стоп, нежели греческих и латинских, падение, подало мне не погрешительное руководство к введению в новый мой эксаметр и пентаметр оных выше объявленных двусложных тонических стоп».

К реализации проекта подключились и «друзья»-ревнители Ломоносов с Сумароковым, и младшее поколение филологов-литераторов, воплотив грандиозный замысел по строительству российского языка и словесности, без фундамента которого русская литература не смогла бы состояться.

* * *

Василий Кирилов сын Тредиаковский понимал, что его старание, труды и дарование нужны во славу Всевышнего, России и общего блага, и «...ради сего станем трудиться, чтобы и по смерти не умереть». Поэт, просветитель, профессор признавал трудности начала и начинания.

«Знаю, что трудно будет начало; но своя есть честь и начатию... На что нам завидовать щастию и славе других в окончании, когда довольно всего того с нас будет в начатии и в продолжении. Но хотя нас и устрашают трудности; однако начнем, а по начатии нечто из того произойдет, по крайней мере, побуждение других к подобному делу: не начиная ж ничего, ничего и не будет».