То, чего я не понял, тоже прекрасно

О книге Лиона Фейхтвангера «Москва, 1937»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

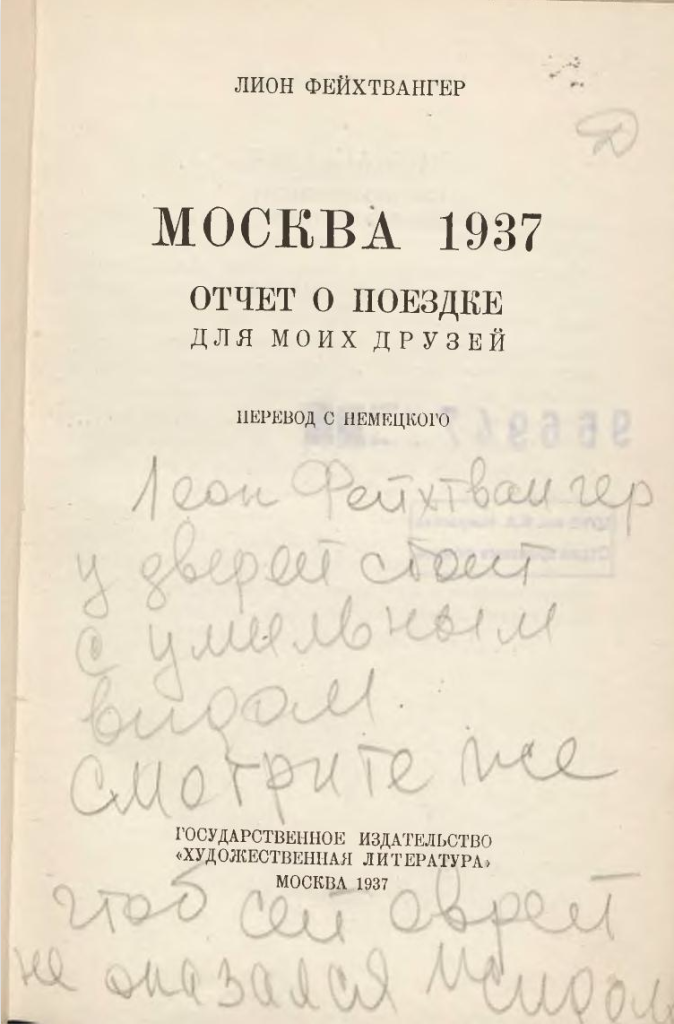

Если вы захотите взглянуть на советское издание книги Лиона Фейхтвангера «Москва, 1937», сделать это будет несложно — оно доступно на сайте Национальной электронной библиотеки. Открыв pdf-файл, вы обнаружите на титульном листе книги размашистую карандашную приписку, оставленную анонимным читателем: «Леон Фейхтвангер у дверей стоит с умильным видом смотрите же чтоб сей еврей не оказался жидом» (орфография и пунктуация оригинала сохранены). Сегодня эта стихотворная ремарка воспринимается как основанный на нехитрой игре слов антисемитский выпад (Фейхтвангер был немецким евреем), но советский человек второй половины 1930-х годов увидел бы в ней еще кое-что — комментарий по поводу недавнего политического скандала.

Летом 1936 года СССР посетил Андре Жид, симпатизировавший советскому проекту и имевший репутацию одного из главных его сторонников на Западе. Однако реальность не совпала с ожиданиями писателя, и по возвращении во Францию он написал очерк, в котором рассказал о проблемах советского общества: культурном и идеологическом конформизме, ограничении индивидуальной свободы, имущественном неравенстве. Умеренная по тону книга вызвала возмущение советских властей и французских коммунистов, после чего Жид опубликовал дополнение к ней с гораздо более жесткой критикой СССР.

Летом 1936 года СССР посетил Андре Жид, симпатизировавший советскому проекту и имевший репутацию одного из главных его сторонников на Западе. Однако реальность не совпала с ожиданиями писателя, и по возвращении во Францию он написал очерк, в котором рассказал о проблемах советского общества: культурном и идеологическом конформизме, ограничении индивидуальной свободы, имущественном неравенстве. Умеренная по тону книга вызвала возмущение советских властей и французских коммунистов, после чего Жид опубликовал дополнение к ней с гораздо более жесткой критикой СССР.

Несмотря на то что советская пропаганда говорила о безусловном превосходстве СССР над капиталистическими странами, руководство страны чувствительно относилось к высказываниям западных интеллектуалов. В середине 1930-х годов оно стремилось привлечь на свою сторону беспартийных «попутчиков», чтобы использовать их авторитет во внешнеполитических целях. Демарш Жида нанес серьезный урон имиджу СССР, и ситуацию необходимо было срочно исправить книгой-опровержением. Первоначально планировалось, что ее напишет журналист Михаил Кольцов, отвечавший за встречу французского гостя, но в итоге эту задачу взял на себя Фейхтвангер, приехавший в СССР в декабре 1936 года.

Фейхтвангер не был коммунистом, но поддерживал СССР, считая его единственной силой, способной противостоять подъему фашизма в Европе. Писатель, бежавший во Францию сразу после нацистского переворота, участвовал в международных антифашистских инициативах, организованных СССР, — выступал на парижском Конгрессе писателей в защиту культуры (1935) и вместе с Бертольтом Брехтом и Вилли Бределем редактировал немецкоязычный журнал Das Wort («Слово»). Советские чиновники от культуры отвечали Фейхтвангеру взаимностью: его романы издавались в СССР огромными тиражами, а по одному из них, «Семья Опперман», в 1938 году был даже снят фильм.

В Москве для Фейхтвангера была подготовлена насыщенная программа. Он встречался с советскими писателями (Исааком Бабелем, Валентином Катаевым, Ильей Ильфом, Евгением Петровым и другими), смотрел «Бежин луг» Сергея Эйзенштейна, присутствовал на Втором московском процессе и беседовал со Сталиным в его кремлевском кабинете. Как всегда в таких случаях, в честь приезда западного гостя было организовано множество приемов и встреч, на которых Фейхтвангер общался не только с представителями интеллигенции и чиновниками, но и с рядовыми советскими гражданами.

Организаторы визита стремились оградить писателя от встреч с неблагонадежными людьми, но это удавалось не всегда. Так, однажды к Фейхтвангеру пришла жена немецкого режиссера Эрвина Пискатора Вера Янукова и рассказала, что, не имея жилья, она две недели ночевала в парке. Бывало и так, что даже одобренные контакты поставляли Фейхтвангеру неудобную для советского руководства информацию: например, на вечере у Ильфа и Петрова писатель узнал о том, что Борис Пастернак находится в опале, так как его творчество не согласуется с генеральной линией партии.

Принимающая сторона серьезно беспокоилась о том, какое впечатление на Фейхтвангера произведет увиденное в СССР. Приставленная к писателю переводчица Дора Каравкина ежедневно направляла начальству отчеты о настроениях гостя. Проанализировав эти материалы, историк литературы Людмила Штерн пришла к выводу, что писатель с явным скепсисом воспринимал многие аспекты советской жизни. Он обращал внимание на отсутствие свободы слова и низкий уровень жизни, а также говорил о неблагоприятном впечатлении, произведенном Первым московским процессом на западных интеллектуалов. Каравкина пыталась развеять его сомнения, но безуспешно. Не преуспел в этом и лидер Коминтерна Георгий Димитров, с которым писатель также встречался в Москве. Начальник Каравкиной Николай Аросев, возглавлявший тогда Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС), предупреждал Сталина и Ежова, что Фейхтвангер может пойти по пути Жида и выступить с критикой СССР.

Но все обошлось. После возвращения во Францию Фейхтвангер начал работу над отчетом о поездке. В мае 1937 года он встретился с Михаилом Кольцовым и под влиянием разговора с советским журналистом серьезно переработал рукопись. Итоговый вариант книги, вышедший в Амстердаме на немецком языке, вполне устроил Сталина. «Москва, 1937» была сразу переведена на русский и издана тиражом в двести тысяч экземпляров.

В начале книги Фейхтвангер признается, что до поездки в СССР испытывал сомнения в успешности советского проекта, которые только усилились после выхода очерка Жида. Почетная встреча, устроенная немецкому писателю на московском вокзале, усилила его неуверенность: он стал опасаться, что принимающая сторона сделает все возможное, чтобы не дать ему «разглядеть то, что скрыто под прикрашенной внешностью». Фейхтвангер же, по его собственным словам, стремился к максимальной объективности и не собирался «умалчивать о недостатках, где-либо замеченных мною».

Писатель действительно не стесняется критиковать отдельные аспекты советской жизни. Он говорит о «стандартизированном энтузиазме» советских граждан и отмечает, что «рабочие, командиры Красной Армии, студенты, молодые крестьянки — все в одних и тех же выражениях рассказывают о том, как счастлива их жизнь». По его мнению, всеобщий оптимизм особенно вредит литературе и искусству, задача которых, напротив, заключается в том, чтобы способствовать формированию индивидуальностей. Фейхтвангер также упоминает о бытовых проблемах вроде плохого выбора товаров в магазинах и нехватке жилья. Писатель даже отмечает «безвкусно преувеличенный культ Сталина» — правда, объясняет его тем, что русские, по натуре склонные к преувеличениям, не умеют иначе выражать искреннюю любовь к руководителю страны.

Однако Фейхтвангер доказывает, что все недостатки не отменяют главного — готовности СССР и дальше двигаться по пути демократизации и построения социализма. Великая цель не только оправдывает средства, но и делает повседневные трудности менее существенными. Средний человек на Западе все еще живет лучше, чем средний советский гражданин, признает Фейхтвангер, но последний «чувствует себя более спокойным, более довольным своей судьбой». Упоминание судьбы здесь неслучайно. Писатель, наверняка знакомый со ждановским определением соцреализма как «изображения действительности в ее революционном развитии», в своих рассуждениях размывает границы между настоящим и утопическим будущим. Рассказывая о генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года, он пишет: «Пожалуй, нигде так полно и глубоко не раскрывается существо Советского Союза, как на модели будущей Москвы, установленной на строительной площадке». В заключительной главе, подводя итог сказанному, Фейхтвангер замечает: «Еще кругом рассыпан мусор и грязные балки, но над ними уже отчетливо и ясно высятся контуры могучего здания». Можно предположить, что таким образом писатель стремился продемонстрировать свою поддержку СССР и одновременно защититься от возможных упреков: если речь идет о планах на будущее, то замечания критиков, указывающих на текущие проблемы страны, бьют мимо цели.

К слову о критиках. Часть книги представляет собой полемику с Жидом. Фейхтвангер опровергает слова французского писателя о необразованности и высокомерии советской молодежи («очевидно, что Андре Жид имел место с несколькими глупыми и дерзкими юнцами, представляющими в своей среде исключение»), «вялости» москвичей («мне бросились в глаза как раз исключительные деловитость, активность, трудолюбие москвичей, которые мчатся по улицам с сосредоточенными лицами») и проблемах, связанных с материальным неравенством («опасение, что материальное неравенство может восстановить только что уничтоженные классы, кажется мне ошибочным»). Фейхтвангер даже пытается оправдать травлю Жида в советской прессе, объясняя ее тем, что во время визита писатель расхваливал все увиденное и высказал свое истинное мнение только после возвращения во Францию.

Фейхтвангер приехал в Москву в тот момент, когда готовился Второй московский процесс, основными обвиняемыми на котором должны были стать Карл Радек и Георгий Пятаков. Первый процесс, по итогам которого Лев Каменев, Григорий Зиновьев и многие другие партийные деятели были признаны виновными в подготовке «троцкистского» заговора и расстреляны, вызвал возмущение среди западных сторонников СССР. Они указывали на отсутствие реальных доказательств вины осужденных и неясность их мотивов. Фейхтвангер рассказал об этом Сталину во время личной встречи, состоявшейся 8 января 1937 года. «Я еще раз упомянул о дурном впечатлении, которое произвели за границей даже на людей, расположенных к СССР, слишком простые приемы в процессе Зиновьева, — пишет он. — Сталин немного посмеялся над теми, кто, прежде чем согласиться поверить в заговор, требует предъявления большого количества письменных документов; опытные заговорщики, заметил он, редко имеют привычку держать свои документы в открытом месте». После этого вождь рассказал собеседнику о том, как Радек сначала отправил ему письмо с уверениями в собственной невиновности, а на следующий день сознался «под давлением свидетельских показаний и улик».

Лион Фейхтвангер в Москве. Фото: Feuchtwanger Memorial Library/USC

Лион Фейхтвангер в Москве. Фото: Feuchtwanger Memorial Library/USC

Второй московский процесс начался 23 января 1937 года. Фейхтвангеру разрешили присутствовать на нем — видимо, чтобы писатель имел возможность своими глазами убедиться в искренности признаний Радека и других обвиняемых. Описывая свои впечатления от процесса, он замечает, что его сомнения «растворились, как соль в воде, под влиянием непосредственных впечатлений от того, что говорили подсудимые и как они это говорили». Фейхтвангер обходит стороной тот факт, что и в этот раз обвинение не предоставило никаких убедительных доказательств существования «троцкистского заговора». Зато он пускается в пространные рассуждения о том, какими мотивами мог руководствоваться Троцкий, организуя подрывную работу внутри СССР. По мнению Фейхтвангера, им в первую очередь двигало желание любой ценой вернуть утраченную власть и сокрушить ненавистного Сталина.

Фейхтвангер посвящает отдельную главу сравнению двух вождей, стремясь подчеркнуть их полную противоположность. Если Троцкий высокомерен и в автобиографии постоянно упоминает свои революционные заслуги, то Сталин исключительно скромен. Если Троцкий способен в решающий момент увлечь за собой массы, то Сталин может «канализировать» энтузиазм людей и направить его на решение повседневных задач. Наконец, если Троцкий в выступлениях пользуется риторическими приемами, то Сталин говорит просто и рассудительно — так, что его слова понятны людям «от Москвы до Владивостока». Создавая образ Троцкого, Фейхтвангер стремится убедить читателей, что этот человек, сыгравший важную роль в годы Гражданской войны, оказался совершенно бесполезным и даже вредным в период строительства социализма.

Фейхтвангер пишет, что процесс полностью убедил его в виновности обвиняемых, но признается, что не вполне понял их поведение перед судом: слова проклятия в адрес Троцкого, подробные рассказы о планировавшихся преступлениях и странную улыбку Радека, обращенную к его осужденным на смерть товарищам (сам он был приговорен к десяти годам тюрьмы). Впрочем, он тут же находит объяснение подобным странностям и указывает на культурную дистанцию, отделяющую западного буржуа от советского гражданина. Признания подсудимых кажутся наигранными потому, что русская речь плохо поддается переводу, а готовность «заговорщиков» сотрудничать со следствием связана с тем, что они предстают перед партийным судом: «Обвиняемый чувствует себя еще связанным с партией, поэтому не случайно процесс с самого начала носил чуждый иностранцам характер дискуссии». Получается, что сторонние наблюдатели в принципе не могут полностью понять содержание процесса, поэтому отношение к происходящему оказывается в конечном счете вопросом веры. Фейхтвангер приводит цитату из Сократа: «То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно».

Книга Фейхтвангера сильно контрастирует с содержанием отчетов, которые сопровождавшая его Каравкина ежедневно отправляла начальству. Как пишет Катерина Кларк в книге «Москва, четвертый Рим» (2011), немецкий гость «в значительной степени подавил сомнения и исключил всякие оговорки из своей книги». Исследователи продолжают спорить о том, что именно заставило Фейхтвангера пойти на такой шаг. Людмила Штерн считает, что на него могла повлиять личная встреча со Сталиным, согласившимся ответить на неудобные вопросы о процессах против «троцкистов» и собственном культе. Карл Шлёгель в книге «Террор и мечта. Москва 1937» (2008) пишет, что Фейхтвангер «чувствовал бессилие перед лицом поднимавшегося европейского фашизма» и поэтому не счел возможным критиковать единственную силу, способную ему противостоять. Такой же точки зрения придерживается и специалист по советской культурной дипломатии Майкл Дэвид-Фокс. В книге «Витрины великого эксперимента» (2011) он замечает: «Страх и ненависть, которые Фейхтвангер испытывал по отношению к фашистской Германии, затмевали все другие мотивы, побуждая его оставаться „другом Советского Союза“ вопреки всему». Шлёгель и Дэвид-Фокс сходятся в том, что выступление писателя с апологетикой сталинского режима стало результатом не ослепления, а осознанного политического выбора.

Спустя два года после выхода книги Фейхтвангера СССР заключил пакт о ненападении с нацистской Германией, чем поверг в шок своих западных друзей. Стало понятно, что Сталин в первую очередь руководствуется собственными внешнеполитическими интересами, необязательно совпадающими с интересами международного антифашистского движения. Впрочем, ни это событие, ни арест и казнь многих организаторов московского визита (в том числе Михаила Кольцова, обвиненного в «антисоветской троцкистской деятельности») не заставили Фейхтвангера пересмотреть отношение к «стране победившего социализма». После вторжения Вермахта, когда СССР снова оказался вовлечен в борьбу с фашизмом, он написал своему другу Арнольду Цвейгу (цитата по статье Анны Добряшкиной):

«Ситуация с моими собственными внутренними делами вполне хороша. Нет необходимости Вам рассказывать, какие трудности мне пришлось преодолеть по причине того, что я остался при своем мнении о русских, и из-за этого очень многие очень часто проявляли ко мне враждебность. Сейчас, когда мое общее представление оказалось верным, они изворачиваются, как могут, достаточно забавно, но по большей части отвратительно».

Из сегодняшнего дня решение Фейхтвангера написать и опубликовать откровенно сталинистскую книгу выглядит, мягко говоря, сомнительным. Однако, как указывает Карл Шлёгель, любая моральная критика в адрес писателя должна принимать в расчет те исторические условия, в которых создавалась «Москва, 1937». Контекстуализация призвана не оправдать Фейхтвангера, но сделать видимыми причины, заставившие его сделать этот шаг. В конце концов он заплатил за него репутацией, войдя в историю в первую очередь как апологет Сталина, а не как талантливый романист.