Темная кожа, голубые глаза

Колониальное тело в романах Тони Моррисон и Евгении Некрасовой

О связи телесности с колониальной проблематикой написано немало ученых трудов, но Ольга Фатеева, судмедэксперт по профессии, прослеживает ее на примере двух литературных текстов, созданных в разное время и на разных языках, — романов Тони Моррисон «Самые голубые глаза» (1970) и Евгении Некрасовой «Кожа» (2021). Предлагаем вам прочитать этот материал.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Вмещающее тело

В офтальмологии есть двухромный тест, когда обследуемому показывают светящееся табло, разделенное на разноцветные половины: цвета не имеют значения, важен принцип — дихотомия. На разноцветных фонах есть надписи, и испытуемый присматривается, где буквы и знаки четче и лучше видны. Воплощение теста в извращенной форме я нахожу в разделении черных/цветных и белых, где белые оказываются теми, кто оценивает ясность и разборчивость надписей на разноцветных — нет, не фонах, а лицах и телах. Метафора превращает тех, кто проходит тест, в важные распределяющие фигуры, а всех других, составляющих всего лишь фон, — в объекты, но по преимуществу не изучения, а использования, как пользуются задниками на сцене.

Метафора сполна реализована в романе «Самые голубые глаза», где в Америке накануне войны — грядет Вторая мировая — в маленьком городке население четко сегрегировано по цвету кожи и есть два полюса: белые, идеальные и недостижимые в своей идеальности, и цветной фон, состоящий из цветных и черных. Повествование ведет Клодия Мактир, которой тогда было всего девять лет. В ее рассказе всегда присутствует старшая сестра Фрида, которой всего десять. Они как раз черные, живут на окраине в маленьком доме, где холодно и не всегда есть чем топить. Несмотря на читательские ожидания услышать историю самих сестер, раз уж они говорят больше всех в романе, главная героиня не Клодия, не Фрида, а другая, тоже черная девочка, Пикола Бридлав, всю историю которой Клодия выбалтывает на первых же страницах, но поверить в произошедшее сложно, и, читая, мы вытесняем нечаянное страшное знание, где слишком много боли. Клодия болтает дальше обо всем и помещает читателя в гущу своего — их мира. Много людей обступают тебя со всех сторон, и люди не просто бесплотные литературные герои — но тела. Которые пахнут, испражняются, совокупляются, едят и совершают все то, что каждый читающий книгу.

Скоро будет двадцать лет, как я работаю в морге: каждый день я прикасаюсь к телам, вижу их, трогаю, изучаю, по морфологии пытаюсь составить картину патологических процессов. Телесность окружает меня, но почти все годы я думала о ней строго в рамках работы, как судебно-медицинский эксперт, который исследует и устанавливает. Тело в виде сосуда, собирающего в себе жизнь, копящего ощущения и связи всего со всем, я начинаю постигать сейчас и не по телам умерших, забытые воспоминания о которых — память физических действий (ПФД) — я храню в своей коже, мышцах, ноющей спине, но по образам, воплощенным в слова, фотографии, рисунки, движения на сцене и экране. Я в начале пути, хотя многое уже сделала, — и это часть какого-то большого плана, смысл которого мне пока не открыт, но я не против, просто иду.

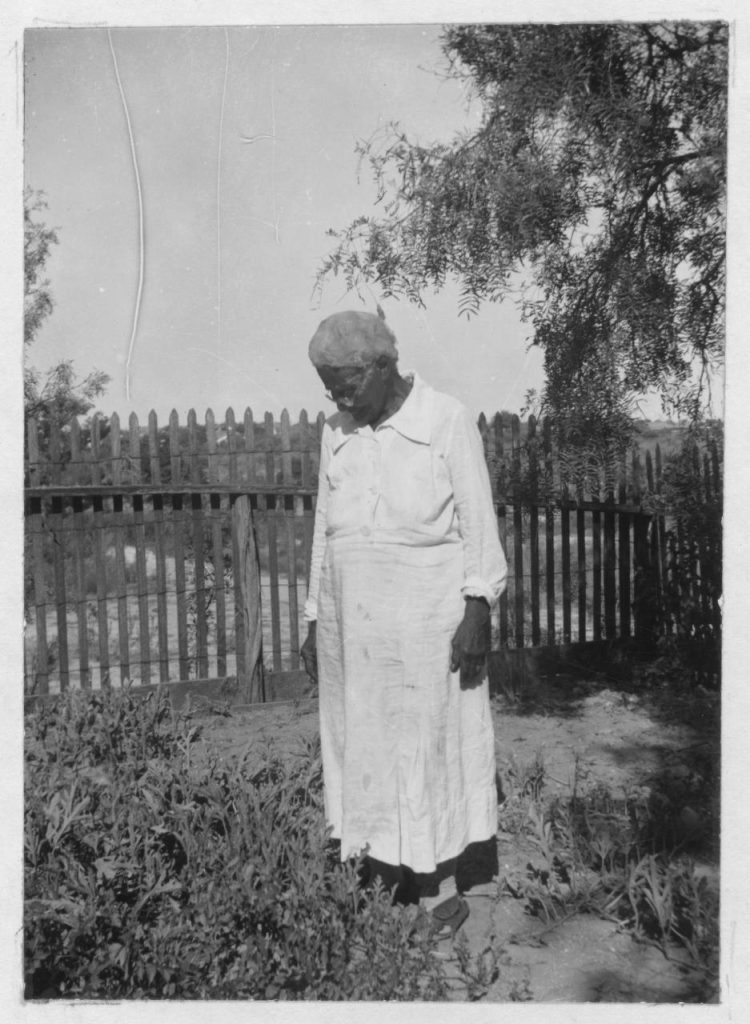

Иссабелла Бойд, возраст неизвестен, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Иссабелла Бойд, возраст неизвестен, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Много черных / мало белых — Много черных / много белых

О Тони Моррисон я узнала из статьи Жени Некрасовой на портале «Год Литературы», когда Моррисон умерла. Сначала я прочитала «Возлюбленную» — история чернокожей рабыни, убившей свою дочь, чтобы та не попала в рабство, вытолкнула меня из некоего состояния, которое можно было бы посчитать равновесным до чтения. Потом Женя написала «Кожу». Я ждала новую серию на Bookmate каждую неделю и купила книжку с обложкой Алисы Горшениной, как только она вышла. Две героини, принадлежащие не себе, а хозяевам, две женщины из разных стран, разделенных океаном, встречаются и меняются кожами, как одеждой, чтобы попробовать изменить предназначенную каждой участь. В «Коже» тела женщин, детей, мужчин вместе с телом самой авторки обступили меня, и это вызвало доверие — физиология не обманывает, я полагаюсь на нее, и здесь вновь настойчиво вторгается мой медицинский телесный опыт. Физиология и тело — та фигура умолчания, за которой прячутся неназванные переживания и страсти, обходясь без пафосных описаний, и это ценно и важно для меня. Последним кирпичом в постройке стал другой, уже упомянутый роман Тони Моррисон «Самые голубые глаза». Телесные истории соединились.

Обе книги густо населены, население их вполне реально и живет по законам тела, не пропуская ни один элемент из биологии жизни. Функционирующими телами обладают не только главные героини: в «Самых голубых глазах» одна или, если пересчитать, три, в «Коже» две, — но и все остальные персонажи, появляющиеся в текстах. Так, сын хозяйки, высекшей Хоуп, часто краснеет, а у одной из проституток, к которым Пикола ходит в гости, распухшие, огромные ноги (отеки, лимфедема). Похожие свидетельства разбросаны по обоим текстам и создают при чтении чувство общности, к которой легко подключиться. Большое дышащее коллективное тело — разделенное по цвету кожи: двухромный тест обособляет белых у Моррисон, где цвет кожи становится синонимом свободы/несвободы, и усложненно работает у Некрасовой, помещая в группу несвободных не только темнокожих рабов в Америке, но и крепостных крестьян в Российской империи. В романе Моррисон людей с темной кожей ощутимо больше, чем белых, так что на какое-то мизерное время кажется, что они держат власть, хотя это обманчиво. Явного перекоса в пользу угнетенных, несвободных в сложно выстроенной системе персонажей у Жени Некрасовой я не почувствовала: привилегированных угнетателей в ее романе достаточно много, и они также обладают жизнеспособными, конкретными телами, но, главное, только несвободные — работающие — образуют из связанных законами невидимого единства тел единое коллективное тело, как и у Моррисон. Коллективное несвободное тело живет в заданной бинарной оппозиции, при этом в «Коже» оппозиция показана напрямую с угнетенными и угнетателями в ситуации рабства и крепостничества, а в «Самых голубых глазах» представлена сегрегированным обществом, обремененным постколониальным наследием. Википедия говорит, что последняя завезенная в США рабыня умерла в 1937 году, всего лишь за три года до событий романа, а последним штатом, ратифицировавшим Тринадцатую поправку к Конституции, был Миссисипи, и произошло это в 2013 году. Расизм как последствие рабства и колониальной политики продолжает являть себя в разных формах принуждения и эксплуатации одних людей другими, сопрягаясь с капитализмом и патриархальным устройством. Сложность истории России, колонизовавшей, по определению Эткинда, саму себя, выражается в нынешних, продолжающих длиться ксенофобии, национализме, имперском ресентименте и попытках удерживать или восстановить потерянное имперское влияние на когда-то подчиненные территории.

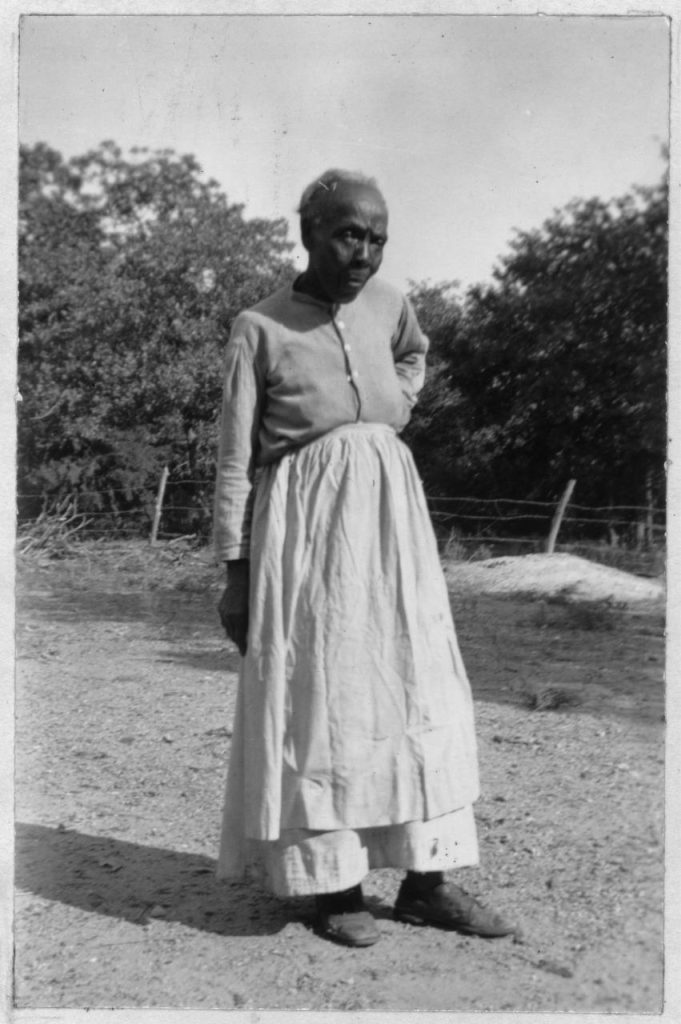

Люси Томас, 86 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Люси Томас, 86 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Жизненный цикл несвободного тела

Я не считала скрупулезно количество героев мужчин и женщин в книгах Моррисон и Некрасовой — возможно, мое ощущение ошибочно, если все же произвести эту несложную операцию; но — даже если это не так — женщин в обеих книгах как будто больше, и они точно составляют силу. В «Самых голубых глазах»: Пикола, ее мать, Клодия и Фрида с матерью, ее подружки, три проститутки, мать Джуниора, издевавшегося над котом, тетушка Чолли и ее соседки — из них всех вырастает навстречу ударам и в переносном, и в буквальном смысле, навстречу несчастьям, тяжелой, безрадостной жизни в мучениях, навстречу каждодневной работе единое темнокожее женское тело, вынужденное справляться и могущее справиться со всем: они умеют свалить дерево, перерезать пуповину, свернуть шею цыпленку, таскать на спине тяжелые снопы, нежно прижимая малышей, взбить тесто и обрядить покойника, ласкать мужа и оседлать мула. И работать, работать в чужих домах, на хозяев, в своих домах, на детей и мужа. Формально они свободны.

В «Коже» проживают двуцветные порабощенные тела: черные на Юге, работающие с сахаром, но лишенные добываемой сладости, и белые на Севере, питающиеся оставшимся от хозяев хлебом. По определению Некрасовой, это тела работающих, то есть несвободных. У Некрасовой артикулированного, проговоренного, как у Моррисон, обобщенного женского образа, сплетенного из многих тел, нет — есть две важные героини, которые не только претерпевают судьбу, но и действуют самостоятельно, из внутренних необходимостей и побуждений, и часто добиваются результатов, при этом чернокожая Хоуп более целеустремленна и напориста, хотя это различие между ней и белой крепостной Домной не существенно для моего исследования. Домна и Хоуп, их матери, особенно мать Хоуп Голд, которая возвращается к читателям в конце романа, другие крепостные и рабыни своими действиями и своими телами выкладывают мозаику одного большого угнетенного женского тела, которое сложно устроено, не сводимо к простой сумме всех элементов и функционирует как замкнутый электрический контур, где каждое звено делает что-то содружественное с другими или подхватывает телесные интенции остальных женщин, продолжая общее движение.

И в том, и в другом романе изображены беременность и роды как начало пути: Паулина, мать Пиколы, рожает дважды, рожают Домна и Хоуп — правда, подробности самого процесса родов у Некрасовой скудны, внимание обращено скорее к новорожденным. Для книги, где смыслообразующей метафорой является кожа, а именно ее цвет, важен цвет кожи родившихся девочек, а физиология процесса, правда, с приставкой пато- , телесность отданы грубым нарушениям природной нормальности — выкидышу Домны после того, как ее высекли, и это страшный эпизод: «Работающая посмотрела на свой низ, из середины шла кровь, не пачкая рубаху, а просто отправляясь по ногам на землю. Внизу живота стало очень тяжело. ... Домна, придерживая рукой свою середину, поковыляла дальше. ... Тут внизу нестерпимо дернуло, и Домна упала». Когда Домна очнулась, «сказала, что их ребенка съели собаки». Моррисон важно описывать и младенцев — в утробе Пиколы, — и роды, разумеется, чернокожей женщины, которая, как и белая (и это принципиально подчеркнуть), испытывает боль, а не просто выплевывает младенца с одной потуги, как кобыла, хотя с чего взялось, «что лошадям не больно? <...> вот если... в глаза кобыле заглянули, так... увидели бы, что они у нее чуть из орбит не выпрыгивают». Критический порыв — упрекнуть Моррисон в антропоморфности отобранного у природы образа лошади, использованного не произвольно, а для обслуживания человеческих переживаний, для иллюстрации, — был бы к месту, если бы сопоставление с животными не было намеренным. Рожающая кобыла, такая же телесная вместе с людьми, — самоценный, хотя и мимолетный персонаж, именно персонаж, литературный герой, объемный, выпуклый и самостоятельный. И такой же подчиненный, как темнокожая женщина: рабы рожают рабов, и так до бесконечности.

Мэри Киндред, около 80 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Мэри Киндред, около 80 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Расчленение куклы

Рожденные рабы вступают в свое подчиненное детство. И несмотря на все описываемые страдания, картины детства самые поэтичные, напитанные любовью, мягкие, теплые и нежные. Счастливое детство досталось и Домне, которой, пока она с семьей, разрешают не трудиться — она бегает по двору и играет, — и Хоуп, живущей на теле Голд. Голд привязывает и носит дочь на себе, так что «[д]ля Хоуп тело матери было землей, по которой можно ходить, на которой можно спать и находить питание, — планетой, но не круглой, а в форме огромной родной женщины». Детство воплощено в телесных, предельно осязаемых ощущениях: Клодия чувствует, как в кожу врезаются металлические застежки на резинках чулок, как мать растирает ей грудь мазью во время болезни; ненавистное купание в эмалированной ванне смывает накопленную за день грязь, и ее полное отсутствие унизительно, ведь грязь и чернильные пятна — детские сокровища, собранные за день, свидетельства индивидуальности; Джуниор, которому мать запретила играть с черными, мечтает поиграть с чернокожими мальчиками: «Ему хотелось почувствовать их затвердевшие от возбуждения маленькие пенисы и ощутить дикий аромат их черной кожи... В туалете ему хотелось разделить с чернокожими мальчишками лавры чемпиона по дальности и длительности струи». Детство имеет вкус: хлеба, сахара, соли, карамели с солоноватой арахисовой начинкой — «наивысшего наслаждения в обществе Мэри Джейн... красотки, именем которой и названы конфеты». Их покупает чернокожая Пикола, преодолевая отвращение белого хозяина магазина. На упаковке —— белая девочка. Белая девочка на кружке, из которой Пикола, и Клодия, и Фрида пьют воду, а Пикола молоко, и три кварты исчезают за день, ведь Пиколе «просто очень нравятся чашки с Ширли Темпл».

Белые девочки — стандарт красоты: всем без исключения нравятся белокожие пухлые розовощекие младенцы, которых хочется тискать и целовать, а новорожденную Пиколу мать называет клубком «черной „негритянской шерсти“», и в этом как раз заключен основной конфликт, материализованный в метафоре голубых глаз, принадлежащих белым, о которых — под влиянием господствующих идеалов — грезит черная девочка с темными глазами. Тони Моррисон пишет в послесловии к книге о расовой красоте, точнее, о расовом отвращении к себе, которым захвачена Пикола, и задается вопросом, «[п]очему красота чернокожих, всячески оболганная и обруганная другими, внутри самой расы не воспринималась должным образом» и, надо дополнить, не всегда и не полностью воспринимается и сейчас. В проблеме красоты тела воплощена идея отчуждения идентичности колонизируемого, разработанная Францем Фаноном и описанная на примере использования жителями колоний языка метрополии. Таким примером и ярким, говорящим образом у Моррисон стала красота бывших колонизаторов, представления о которой, по Фанону, усвоены колонизированными народами до такой степени, что исказили бывшую когда-то индивидуальность, впитались в суждения и знание о себе, чтобы воплотиться в искаженной репрезентации и, как следствие, монструозных желаниях. Привычка к насилию со стороны колонизаторов, захватывающих людей, пространства, подавляющих культуру, самобытный опыт, запрещающих историю, трансформируется в насилие, направленное на себя: «У негра нет культуры, нет цивилизации, нет „долгой истории“. Как я полагаю, это служит одной из причин активных усилий современных чернокожих, намеренных любой ценой доказать белому миру существование черной цивилизации. Волей-неволей чернокожему приходится носить наряд, сшитый для него белыми», — пишет Фанон. Трагедию отчуждения Моррисон помещает в самый телесный и уязвимый этап жизненного цикла — детство, раскрывая в анатомии и физиологии многообразие лишения, отстраненности, изъятия на психологическом и социальном уровнях.

Обратная сторона принуждения — борьба, и детское сопротивление белому образу прекрасного воплощено в рассказчице Клодии, которая ненавидит Ширли Темпл с кружки и голубоглазых кукол, подарки на Рождество. Куклы вызывали у Клодии одно страстное желание — расчленить их и посмотреть, что там внутри: «Я могла по одному отламывать крошечные пальчики, откручивать плоские ступни, клоками выдирать волосы... я выковыривала у нее глаз... Можно было оторвать ей голову, вытряхнуть из нее опилки, расплющить туловище о бронзовую кроватную раму». Через несколько страниц: «...такие же позывы у меня возникали и при виде маленьких белых девочек». Клодия одержима желанием выяснить, что у них внутри, как у кукол, чтобы понять, почему «люди смотрят на них и вздыхают от восхищения, а на меня и не глядят». Рассказывая от имени Клодии, как иногда ей удавалось украдкой ущипнуть белокожего младенца, Моррисон выводит формулу формирования отчуждения, трансформирующегося в неприятие себя: «Когда я поняла, как отвратительно совершаемое мной и полностью лишенное смысла насилие, я просто не знала, куда деваться от стыда. И самым лучшим убежищем оказалась любовь. —— Не стоит обольщаться (дополнение и курсив мои. — О. Ф.). —— Так осуществилась метаморфоза исходного садизма в вымышленную ненависть, а затем в обманную любовь».

Элис Хаустон, 78 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Элис Хаустон, 78 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Первое отступление

Конечно, в книгах, полных многих смыслов, рождающихся из взаимодействия нескольких историй, образ детства не может быть настолько однозначным и спрямленным и расширяется другими героями, на первый взгляд выпадающими из провозглашенной концепции, а если присмотреться — дополняющими ее. Я говорю о дочке хлебного капиталиста в «Коже» и маленьком Чолли Бридлаве, воспитанном одинокой старухой.

Дочь хлебного капиталиста принадлежит к классу угнетателей, и при первом знакомстве Некрасова описывает ее через образ хлеба, главный продукт в северной стране, владение которым определяет богатство хозяев, на который трудятся работающие, умножая хозяйские состояния, — работающие, как и на Юге, отчуждены от продуктов своего труда, и это главное условие порабощения. Некрасова называет лоб тринадцатилетней девочки, такой большой и круглой, как каравай, мучным, а кожу — похожей на неиспеченный хлеб. Хоуп приставлена к ней как учительница-компания: наблюдая за работой Хоуп в новом, свободном качестве, мы одновременно видим превращение сонной, неповоротливой, много спящей девочки в живого, интересующегося миром вокруг подростка, и это оживление — в значении действия от глаголов «оживить, оживлять», а не состояния от тех же глаголов — прорисовано с помощью телесных изменений. Дочь хлебного капиталиста — не просто отступление в сторону, необязательное примечание на полях к угнетенному детству, а образ, расширяющий дискурс, проблематизирующий его в другой, смежной плоскости — насилия в семье как продолжения и воплощения насилия общего, обращающегося на всех вокруг. В случае с дочерью хлебного капиталиста это насилие психологическое: ее мать рано умерла, и нехватка безусловной любви вместе с отношением отца к девочке как досадному, печальному недоразумению, поскольку дочь не может быть продолжателем рода и дела хлебного капиталиста, выразились в рано покрупневшем теле, накапливающем по крупицам, по мелочам проявления внимания и заботы.

Уродливость, травматичность взаимоотношений в семье, дисфункциональность семей как приюта будущих повреждений и разрушений личности фиксирует и Моррисон, и подчеркивает свое внимание в послесловии, объединяя проблемы расы, социального класса, гендера, экономического положения и укорененной в разных сферах и формах жизни колониальности — принципа подчинения, угнетения, исключения одних людей другими по признаку инаковости, эксплицитно заявленной в теле. Для Моррисон имеет значение не только экстремальная, предельная, извращенная ситуация с Пиколой, изнасилованной отцом, но и история самого отца, на четвертом дне жизни выброшенного «на кучу мусора возле железной дороги» и спасенного тетушкой, и история матери Пиколы, девятой из одиннадцати детей, никчемной из-за покалеченной ноги («ржавый гвоздь насквозь пронзил девочке ногу на втором году ее жизни»), одинокой в «кокон[е] семейной заботы», не умеющей любить своих детей. Исключительность, невмещаемый ужас рассказанного — с помощью и опорой на тело — случая, определяет Моррисон, вполне соотносятся с обыденностью и тривиальностью насилия, за счет чего болезненные нарушения, по словам Фанона, «воспринимаются как часть нарушений в жизни человеческого общества», так что детальность и концентрированное внимание к проявлениям телесности позволяют в итоге выйти на уровень неотложных обобщений, обличающих колониализм, любые формы угнетения, все виды насилия и объективацию подчиненных с неизбежной последующей интернализацией ими представлений угнетателей о себе, скрепляющей в памяти поколений «порабощение одних людей другими».

Скотт Хупер, 81 год, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Скотт Хупер, 81 год, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Символическое насилие

Моррисон описывает современность, где отменено крепостное право и рабство, правда, многие законы, запрещавшие темным занимать места для белых в общественном транспорте, учиться в одних учебных заведениях, еще действуют, и тест с использованием коричневого бумажного пакета активно применяется. В основе романа — реальная история темнокожей маленькой подружки Моррисон, в начальной школе мечтавшей о голубых глазах. Женя Некрасова уходит вглубь времени, в позапрошлый теперь уже век, обращаясь к рабству и крепостничеству непосредственно. Несвобода тела в ее книге прирастает еще одним измерением, еще одним цветом кожи. Некрасовские порабощенные не только отличаются чернотой от хозяев, в колонизаторском азарте наполнивших Америку рабами из колоний, но и совпадают с ними — в России — белизной, на другом континенте гарантирующей неприкосновенность. Лишение угнетенных идентичности представлено в объемных и разных картинах. Домна, оставаясь в своем теле, буквально теряет душу, заключенную в тряпичной кукле Нине, взятой из дома перед отъездом в город, к новым владельцам, перед началом дороги длиной в жизнь, откуда Домна уже не вернется к семье. В новом доме, в услужении у новой хозяйки, Домна спрятала душу — воспоминания о родных — в куклу и иногда общалась с ней, подпитываясь энергией прошлого и рода, но постепенно встречи разонравились, и Домна перестала доставать Нину из-под сундука. Душа, бывшая с Домной с рождения, а родилась она в деревне, ушла из Домны от жизни в городе, поскольку в городе «души [работающих] полностью переходили хозяевам», то есть, по Некрасовой, сохранить себя можно, лишь работая на земле, где у работающих есть кусок своего — пространства, дома, урожая.

Связь души с телом работающих любого цвета несомненна, и принуждение проявляется, как я уже говорила, на разных уровнях: на уровне тела и на уровне души — разлучение матерей с детьми, этнические, расистские оскорбления, дискриминация по цвету тела, гендеру, положению, объективация несвободных. Как будто в страшные XX-XXI века кровавыми наказаниями, когда кожу рассекают на лоскуты, на свисающие лохмотья, перемешанные с размозженными волокнами мышц, не удивишь, и симметричные сцены высечения Хоуп и Домны, когда на спинах обеих образуются мучительные, множественные, ветвистые рубцы, с помощью которых героини позже смогут поменяться кожей, воспринимаются «естественно», однако непринужденность восприятия гаснет на сцене превращения крепостных в статуи. Хозяин Домны, транжира и мот, не умеющий содержать имущество, движимое и недвижимое, живое и вещественное, чтобы произвести впечатление на гостей, заставляет работающих своей деревни обмазаться мелом — любопытное наблюдение, они и так белые, — принять позы из показанных в книге и замереть. Символический акт лишения агентности будет продолжен в цепях, приковавших не подчинившихся воле хозяина крестьян и дворовых.

Насилию покорны все возрасты, и дети, особенно дети хозяев, сами хозяева всех рабов, сколько бы ни было тем лет, болеют бешеной кровожадной болезнью, проступающей в естественном отражении детства, в играх. Отнятая у матери, проданная — задешево — на дальнюю плантацию, за реку, Хоуп играет с детьми новых хозяев, они большие выдумщики, сочиняют планы игры «[в] похороны, в ограбление, в свадьбу». «Когда появилась Хоуп, они придумали играть в побег работающей. По сценарию Хоуп сбегала, пряталась на плантации, а Близнецы должны были ее найти, чтобы высечь». Завершает эпизод следующая фраза: «Они уже приготовили плеть из ветки».

Несмотря на то, что «Кожа» написана на пятьдесят лет позже «Самых голубых глаз», она предшествует книге Моррисон по внутренней хронологии и многое объясняет в разворачивающейся воплощенной постколониальной действительности. Роман Моррисон полон разветвленного, сложно устроенного, многоуровневого насилия, как и роман Некрасовой. Рискну сопоставить со сценой представления живых статуй, слепленных из крепостных, эпизод глумления белых мужчин над подростком Чолли Бридлавом в лесу, когда Чолли, впервые занявшись сексом с соседской девчонкой, попадает под свет фонаря, направленного ровно ему в зад: светят двое белых охотников с заряженными ружьями на плечах, которым даже в голову не приходит отвернуться, погасить фонарь, молча уйти, да вообще не смотреть, и которые вместо этого издеваются над Чолли, заставляют его продолжать и сожалеют, что он не кончил. Отвращение белого к черному сформировано столетиями колониализма и встроено в белое колониальное мышление, поражаемое и пораженное тем же разрушительным недугом, что и мышление черного, порабощенного и дегуманизируемого. Тело запоминает любой опыт, это универсальный механизм — зафиксированная в аминокислотах, белках-переносчиках, мембранах клеток и митохондриях генетическая память склонна проявляться неожиданно, хотя сама неожиданность, если разобраться, тоже запрограммирована; коллективное бессознательное надежно удерживается в жестах, сердцебиении, урчании животов и запахе пота. Процесс распространяется диаметрально, в обе стороны: колониальность как вынужденное состояние и образ восприятия захватывает не только угнетаемых, но и угнетателей.

Бэтти Фэрроу, 90 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Бэтти Фэрроу, 90 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Материальное насилие

И «Самые голубые глаза», и «Кожа» переполнены физическим насилием, многоликим и изобретательным: наказания, плети, розги, бочка с гвоздями, лишение еды, питья, сна, сексуальное принуждение, изнасилования. Некрасова монтирует две истории максимально непохожих и одновременно максимально сближенных героинь, и страшных в подробностях сцен избиений у нее тоже две.

Я вскрывала тела жертв убийства: огнестрельные повреждения, двадцать три колото-резаных ранения, взрывы, подростка, забитого одноклассниками на выпускном, — и каждый удар по спине привязанной и повисшей на столбе Хоуп, каждый крик из забитого сеном рта Домны испытывала как свои, такова сила художественного внушения, заключенная в особом, бесстрастном, отстраненном языке Жени Некрасовой, переизобретенном специально для книги. Женя рассказывала в интервью, что пыталась таким образом освободиться от наследия классической русской литературы, описывавшей крепостных и крепостничество со стороны хозяев, и дать голос тем, кто, будучи угнетенным, не имеет права и не может говорить.

Читая книги, с помощью разноцветных стикеров я помечала разные эпизоды, выделяла слова, фразы и записывала номера страниц, обозначая выбранные фрагменты кодовыми наименованиями и группируя их: больше всего страниц и в книге Моррисон, и в книге Некрасовой напротив «насилия», и предстает оно во многих ипостасях. Есть насилие институционализированное, одобренное обществом и законом — над принадлежащими тебе людьми (и животными), энергия его так велика, что насилие как форма власти, воплощение мирового порядка расползается во все стороны, включая все больше акторов и жертв, поскольку удержание древнего ужаса в границах насильственных правил и норм требует вовлечения новых и новых уровней принуждения, удерживающего эксплуатацию одной расы другой и — шире — одних людей другими, даже не по расовому признаку.

Насилием пронизана окружающая Пиколу жизнь: ее родители постоянно бьются друг с другом и не могут без взаимных побоев и оскорблений жить вместе, отец избивает мать, мать подначивает и бьет отца. Мальчики в школе издеваются над Пиколой, вредный Джуниор, который живет неподалеку от детской площадки, расположенной по пути Пиколы домой, случайно заметив, заманивает ее к себе, пока нет родных, чтобы вдоволь поизмываться. Сцену в доме Джуниора предваряет обстоятельный рассказ о его матери, выбившейся в люди замужеством, — я еще вернусь позже к цветным женщинам и институту брака. Короткий и драматичный, раскаленный эпизод визита Пиколы пропитан символизмом: ключевой для всего романа образ глаз, могущих принадлежать только превосходящим цветных привилегированным белым, распределен между котом и богом — животное, низшая ступень иерархии, и милосердное управляющее всем/всеми божество. Вожделенные голубые глаза есть у черного (без курсива) кота и — очевидно, должны быть — у прекрасного недоступного бога (ведь бог белый) с картины, украшающей дом. Возможность редуцирования недостижимого божества до простенького изображения, предмета масскульта, снижает сакральность идеи божественного, но не для Пиколы, которая видит не Иисуса, а белого человека, облаченного в раму, свой идеал.

Насилия, вроде бы не такого жестокого, замаскированного под заботу и спрятанного в благие намерения, хватает и в жизни сестер Фриды и Клодии — наказания как неотъемлемая воспитательная мера, такая же привычная, как дышать и есть, заполняют время детства, порка знаменует смену времен года: «Весной нас пороли по-другому. Вместо „зимней“ порки ремнем, после которой еще некоторое время чувствовалась тупая ноющая боль, для „весенней“ порки родители использовали молодые зеленые побеги. Жалящий эффект такой порки сохранялся надолго <...> и мы даже с некоторой тоской вспоминали спокойные ровные удары ремнем или жесткие, но честные — щеткой для волос». Привычка к насилию, возникшему не сейчас, а много десяти- и столетий назад, прочно усвоенная за долгий период эксплуатации до отрицания собственной идентичности, переворачивает восприятие детьми телесных наказаний, извращает и так унизительную модель отношений, унизительность которой не может быть осознана, внутри которой выстроена иерархия от плохого к худшему, между чем и приходится выбирать. Сестры так характеризуют свою мать: «Это была чистая правда. Мама никогда не стала бы нас убивать, не стала бы смеяться над нами таким ужасным смехом, не стала бы швыряться в нас бутылками из-под пива». Что она сделает? — Просто выпорет.

Желанным финалом для Пиколы в ответ на бесконечно повторяющееся насилие видится полное исчезновение, если бы тело можно было растворить: «Один за другим стали исчезать пальцы... ступни <...> Гораздо труднее было с бедрами и тазом. Пришлось лежать совершенно неподвижно и как бы выталкивать их из себя. А вот живот исчезать вообще не хотел <...> с лицом возникли трудности. Но и с ним все почти получилось. Почти. Остались только ее упрямые <...> глаза <...> Как бы Пикола ни старалась, ей никогда не удавалось заставить их исчезнуть». Сохранение глаз сохраняет «все картины ее жизни, все лица», а значит, вместе с Пиколой остаются отвращение белых, расовые предрассудки, продолженное насилие, разобщение и разрыв идентичности и навязанный темнокожим комплекс неполноценности.

Расширение пределов принуждения вне цвета кожи в романе Жени Некрасовой расширяет ареал практик подчинения. Хоуп в чужой северной стране с удивлением видит, как белые бьют таких же, одного цвета с ними, белых. Имея возможность наблюдать за взаимоотношениями Принцессы, первой работодательницы, и ее служанки Маруси, Хоуп замечает, что «неработающей необходимо было избивать свою работающую раз в два-три дня, иначе у той начинали дрожать руки и нижняя губа и начинал даже прыгать глаз. Принцесса будто так справлялась с тем, что вообще живет». Готовность Маруси к побоям конгруэнтно вложена во взаимозависимые отношения хозяев с живой собственностью. Кроме готовности к унижениям и боли, тела работающих выражают соразмерность телам владельцев на уровне физиологии. Домна в городе целиком принадлежит Дочери хозяина, которой прислуживает, так что постепенно забывает, что она сама любит делать, что сама любит есть и о чем сама любит думать. Домнина жизнь заменена «предпочтениями Дочери хозяина. Ее расписанием, остатками еды <...> Даже аппетит у [Домны] просыпался тогда, когда работающие приносили Дочери хозяина поднос с блюдами». Кульминацией процесса со-превращения — почти совращения — служит совпадение позывов к мочеиспусканию и дефекации.

Колониальность как состояние мышления всегда обращена в оба направления — и к колонизированным, и к колонизирующим. Фанон пишет, «с одной стороны, об отчужденных (обманутых) черных, а с другой — о не менее отчужденных (обманывающих и обманутых) белых». Подтверждение теории находим в «Коже»: неработающие настолько зависимы от своих работающих, что тела их не функциональны в отрыве от слуг, которые исполняют все просьбы — капризы — хозяев: растирают ноги, дуют на чай, мелко нарезают еду, выносят ночной горшок, вяжут и шьют и прочая.

Крайнее и необратимое воплощение насилия — убийство, лишение человека жизни, заставляющее содрогнуться от ужаса и примеряемой на себя боли. Изображаемый мир до такой степени ненормален, что убийство не вызывает в нас страха — разве что опасение, вдруг не получится довести до конца, — не вызывает гнева и вообще каких бы то ни было сильных эмоций, кроме восторга свершившегося возмездия: Домна убивает хозяина. Хладнокровно, жестоко, без сожалений, один удар ножом в живот — извлечь, хозяин еще жив — второй удар — убиваемый «не издал ни звука» — достать нож, вытереть, в карман, а потом «стучаться в двери, крича спокойно, что в доме пожар».

У порабощенного, работающего тяжело и на износ, по словам Фанона, «есть только один выход — борьба. Он вступит в эту борьбу и будет продолжать ее не потому, что освоил марксистский или идеалистический анализ, но по той простой причине, что не может воспринимать свою жизнь иначе, кроме как форму борьбы против эксплуатации, нищеты и голода».

Джулия Фрэнсис Дэниелс, 89 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Джулия Фрэнсис Дэниелс, 89 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Нежность и ненависть к побитой собаке

Из бесконтрольно накручиваемого кома насилия стоит выделить насилие сексуальное, которое занимает много места в обеих книгах, у Моррисон составляя еще и основу романа. И в «Коже», и в «Самых голубых глазах» принуждения женщин к сексу обыденны и нормализованы в системе распространенных в обществе ценностей, так что своей повторяемостью, жестокостью и отсутствием сопротивления со стороны жертв — слава богу, не всех и не всегда — вызывают парадоксальную, но объяснимую с точки зрения психологии реакцию отказа рассматривать и открыто принимать происходящее, проявляют в смотрящих со стороны, как пленку из фотоаппарата, готовность обвинить пострадавших, порыв отмахнуться, ведь и так уже проговорено достаточно, чего больше.

Эпизоды приставаний, когда от женщины без согласия и даже без попыток получить его, требуют внимания, поцелуев, объятий и, конечно, пенетрационного секса как естественного итога, когда девочку/женщину хватают за грудь, за руки, прикасаются к лицу, не спрашивая разрешения — повторяю, даже не задумываясь о нем, — щедро рассыпаны по страницам. Вот Посланник судьбы, Муж хозяйки, трогает Домну за грудь — и изумляется неожиданному отпору. Матросы на корабле преследуют Хоуп, ловят ее за руки, прижимают к перилам, задирают юбку. Административно-надзирающий, задержав Домну (в коже Хоуп) и Хоуп (в коже Домны) у Падающего дерева, требует, чтобы арапка его поцеловала, тогда он пропустит их ехать дальше. Белый управляющий лошадьми остановил повозку, навалился на Хоуп (в коже Домны), бьет ее по лицу и по животу, задрал юбку, а когда ничего не получилось, ограбил Хоуп и уехал, бросив ее с разбитой головой. Такие сцены выделяются из текста и как будто стоят отдельно от других случаев принуждения, подчеркивая женскую силу, готовую к протесту, наделяя читающих надеждой, которая вскоре распадается, лопаясь в дотошных, методичных упоминаниях повторяющихся изнасилований крепостных, жестоких и отчаянно безнадежных в их регулярности, теряющихся в обступающем тексте как нечто малозначительное и недостойное внимания. Сексуальная агрессия демонстрирует в одном варианте безальтернативную неразрывность пола, расы и социального класса, в другом усеченную — за вычетом расы, — но все равно прочную конструкцию, действующую на самом деле запутаннее в условиях внутренней колонизации, смоделированной Александром Эткиндом для России. Эткинд объясняет возможность захвата этносов и территорий в своей же стране аграрным характером общества, где различия, необходимые для отсчета и совершения порабощения, сосредоточены не между расами, а между разными классами, условно обозначенными как правители и народ, культурная дистанция между которыми обеспечивает прочность и стабильность колонизаторских установок. Сексуальность — важная часть колонизаторского дискурса, поскольку, «как ее описал Фуко, — в переложении Эткинда, — представляет одну из машин такой власти, рассеянной в обществе, никому в отдельности не принадлежащей, направляемой „невидимой рукой“».

Роман Моррисон в своей ненамеренно возвратно-поступательной диахронии развивает заложенные в тексте Некрасовой тенденции, закономерно приводящие проблемы секса к измененным конфигурациям, отвечающим запросам социальных структур в обновленном постколониальном обществе. Сексуальная эксплуатация цветных — и белых, приходится добавлять, — женщин посредством изнасилований и сожительства формально лишилась концептуальной рамки колониализма, переместившись в близкородственную ей систему общественной организации, а именно патриархат, продолжающий подталкивать условиями жизни, незащищенностью положений, отсутствием стабильности женщин к тому, чтобы отдавать себя, свои тела в сексуальное подчинение, для которого предусмотрены разновидности: например, проституция или сожительство/замужество. И та, и другие формы сексуальной эксплуатации эксплицированы в телах, заполняющих книги Тони Моррисон и Жени Некрасовой. Трем проституткам, привечающим внутренне сиротливую Пиколу, посвящены длинные абзацы — кажется, одни из немногих светлые, с любовью, вниманием и абсолютным принятием Пиколы как самостоятельного человека, отдельной, суверенной девочки. Проститутки, как и другие герои, обладают индивидуальными, непохожими телами, рассмотренными Моррисон во всех подробностях. Этот вид сексуального использования строится на прозрачных товарно-денежных отношениях, в отличие от замужества, отнимающего в одинаковых пропорциях и тела, и души женщин. Цветные девушки, пытающиеся устроить судьбу замужеством, колоннами вышагивают по маленькому американскому городку, цепляясь за любые, не всегда удачные, предложения и продаваясь за бумажные цветы под зеркалом, абажуры, газонокосилки, отутюженное белье и ягодный пирог в обмен на груди, бедра и вагины, предоставляемые в безраздельное пользование.

Трагическим и неумолимым апокалипсисом, заявленным в начале, завершаются «Самые голубые глаза»: подробная и внимательная, холодная фиксация ощущений, взглядов, поз Пиколы и насилующего ее отца, разрозненных фрагментов тел, не складывающихся в сцене воедино, разбор движений души без морализаторства и объяснений. Узкая детская спинка в тусклом свете закатывающегося дня, жалость, вина, любовь — и отвращение — спаяны в конгломерат, который Моррисон препарирует как будто бездушно и безучастно, перекладывая эмоции на читателей, чтобы обрушить их сполна. Кульминация переданной через века, видоизмененной, но хранящей суть, расовой ненависти к себе самой, занявшей все маленькое и некрасивое, как считали ее мать, она сама и встречные прохожие, тело Пиколы, дошла до накала в эпизоде изнасилования Пиколы отцом. Для Моррисон, как она пишет в послесловии ко второму изданию книги, важно было «избежать упрощенного подхода к тому процессу демонизации, которому была подвергнута Пикола», ей «не хотелось совсем уж лишать человеческих качеств тех, кто пренебрежительно к ней отнесся», авторской задачей было не вызвать комфортное чувство жалости у читателя, а заставить задавать друг другу и себе неудобные вопросы, «как, почему и кем эта девочка была по сути дела уничтожена».

Замечание на полях. В интернете прочла несколько заметок, что роман пытались запретить во многих школах США за чрезмерную натуралистичность изображений.

Энн Кларк, 112 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Энн Кларк, 112 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Министрации

Жизненный цикл коллективного тела в обеих книгах полный, замкнутый и включает не только роды, рождение ребенка и детство, но и взросление, подростковое созревание, средние годы жизни, старость и смерть. Внимание авторок, разумеется, обращено на женщин с их телами, проживающими все метаморфозы. Женская солидарность, не очень распространяющаяся на девочек в статусе дочерей, прорывается у взрослых женщин по отношению к взрослеющим подросткам, которые вступают в длинную эпоху бесконечного труда с преимущественно отчужденными результатами от трудившейся и неистощимого женского подчинения, использующего и тело, и душу. Собственный пример и примеры таких же мающихся подневольных женщин вылепливают сочувствие там, где раньше его не наблюдалось: известие о первой министрации у Пиколы, временно проживающей в семье Клодии и Фриды, заставляет мать девочек смягчиться и проявить нежность — у Пиколы, да и у всех девчонок впереди строго заданная жизнь, формально освобожденная и даже предоставляющая иллюзию выбора, которого на самом деле нет. Выбор варианта сдачи в эксплуатацию женского тела ограничен упомянутой формой замужества, к которому разноцветные девушки готовятся особенно тщательно, уделяя внимание губам, чтобы были не слишком полными и негритянскими, волосам, чтобы не так вились, широким бедрам, чтобы не вихляли. Описания поведения цветных женщин как будто скроены по Фуко с использованием механизмов власти и подчинения, действующих капиллярно, на уровне физических тел. Сила угнетения усвоена угнетенной группой и по инерции автоматически работает сама, влияя на тела, точку приложения, через контроль в социальном устройстве, четко обозначающем заданное место для черных, лишенное привилегий, в культуре, в общении. Для воплощения пустоты вокруг Пиколы и всех черных, очерченной кругами запретов, Моррисон применяет действенный прием, вставляя в текст куски из «неудобоваримого и бессмысленного учебника для [белых] начальных классов».

Подчиненность жизни углубляется в дополнительном разделении не-белых на черных и цветных, цвет кожи которых взаимодействует с характером, образом жизни, заставляя проводить расчленение внутри угнетенной группы, соревнуясь в попытках, говоря словами Фанона, «добиться ощущения равенства с [белыми] и их образом жизни». Цветные половины двухромного офтальмологического теста все темнеют, как будто набухая от дождя. Черные отдельно, цветные отдельно, но все вместе в едином поле колышущейся неразличимой массы не-белых. Масса однообразна для белых, но неоднородна для своих же сестер/братьев темнее молока.

Вся поэтичность языка Тони Моррисон отдана темным женщинам, вбирающим страдания и боль, накапливающиеся в их телах как драгоценные камни в драгоценных сосудах, многие страницы в книге предоставлены безымянным матерям, женам, бабушкам, тетушкам, соседкам, поющим «тоскливую похоронную песнь о боли <...> Им были необычайно дороги всякие воспоминания о болезнях и боли. Облизываясь и прищелкивая языком, они с восторгом рассказывали о страданиях, которые выпали на их долю, — родовые муки, ревматизм, крупозное удушье, болезненные растяжения связок, радикулит, геморрой. Они не забыли и о тех малых увечьях и синяках, которые получали, крутясь по хозяйству среди вечно путавшейся под ногами малышни». Вот оно счастье, ненаглядный багаж, единственное, что удалось скопить в теле, универсальной емкости опыта, в условиях, когда «любой человек в мире имеет право им приказывать». Они выстояли, а потом состарились, «[о]дряхлели их тела, мускусный запах стал кислым», а главное, боль, державшая их в подчинении, захватывающая их тела в каждой части, в каждом органе, в каждой клетке, перестала на них действовать, не потому что перестало болеть, а потому что им стало все равно, и это их освободило, отпуская к смерти.

Марта Спенс Бантон, 81 год, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Марта Спенс Бантон, 81 год, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Второе отступление

Перечитывая «Кожу» и «Самые голубые глаза» в поисках всех возможных описанных тел, когда стало понятно, что они требуют говорить о них, я обращала внимание на мелкие детали в изображении телесности, которые хочется упомянуть.

1) Физиология телесности настолько проработана и достоверна, что включает различные выделения, экскременты, без ложной стыдливости представленные авторками: рвота играет важную роль и в той, и в другой книге, выражая метафору расового / колониального / сопряженного с насилием отвращения, закрепляющую тексты. Кроме рвоты есть кровь — в большом объеме в «Коже», — моча и фекалии, собираемые в ведра / горшки / разные сосуды рабами и крепостными от хозяев и упомянутые в процитированном выше отрывке про Джуниора, которому мать запрещала играть с черными, и сцене знакомства Чолли Бридлава с предполагаемым отцом, бросившим беременную мать, когда Чолли, сбежавший после смерти тетки, родной души, старается сдержать слезы — вместо них течет кал, — после того, как вероятный отец прогнал его.

И слезы, конечно.

2) Подчинение предполагает разделение подчиняемого объекта как один из возможных путей воздействия, поэтому подчиненные тела в некоторых эпизодах сокращаются до отдельных частей, становящихся вдруг самоценными: Некрасова обращает внимание на руки Домны — руки работающих, — а Моррисон, погружаясь в диссоциацию тел, не избавленных от колониальности, дробит тела Паулины, матери Пиколы, и самой Пиколы до хромающей, искалеченной ступни, до выпавшего зуба, согнутой спины и зачесавшейся лодыжки, обернувшейся насилием.

3) В книгах присутствует медицина с телесными проявлениями — осмотрами, назначенным лечением, подтверждая примат тела.

4) Времена года — зима, весна и лето — отражаются в телах не только розгами, но и вкусами, запахами и чувствованиями.

5) Персонажи «Кожи» по-особому владеют своими телами и управляют ими: например, сдвигают кожу нижней части лица к носу, сморщивают кожу лица или кривятся «светлыми кустами по бокам щек».

6) В романе Тони Моррисон Пикола сходит с ума, представляя, что у нее наконец-то желанные самые голубые глаза вместо темных. В романе Жени Некрасовой Домна и Хоуп видят сны о своих кожах, как их сдирают, лишая тела защиты.

Джози Браун, 78 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Джози Браун, 78 лет, бывшая рабыня. Фото: Library of Congress

Постколониальный удел и деколониальный выбор

Несмотря на все трудности и тяжести жизни, взрослые Домна и Хоуп, поменявшись кожами, занимаются своими делами, пробуя наладить самостоятельные жизни, в которых никто бы им не смел ничего приказывать. Автономия и суверенитет каждой составлены из разных запросов: Домна достаточно абстрактно мечтает о своей собственной свободной жизни, у Хоуп есть конкретная цель — выкупить мать из рабства. Объединяет их схожая черта из сферы телесного — изменение взаимоотношений с собственной сексуальностью, когда каждая реализует попытки удовлетворить себя: Хоуп использует сына хозяйки для собственной нужды, а Домна в замужестве, постигая себя, находит клитор и обучает мужа обращению с ним. На долгом жизненном пути всходят удовольствие и если не счастье, то хотя бы удовлетворение.

Сопротивляясь контролю, борясь на уровне личной жизни с несвободой, Домна и Хоуп делают выбор в пользу свободы и идут к цели — вопрос, достигают ли ее. У Пиколы выбора, к сожалению, нет.