Такова селявуха

О поэзии Льва Кропивницкого

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Мечта паладина

В любую эпоху литературной канон представляет собой проблему и не может быть исчерпан неким утвержденным набором образцовых произведений. Ясно, однако, что классику образуют такие произведения, при структурном сходстве с которыми любой новый текст, независимо от намерений автора, вступает в «реальные интертекстуальные отношения» (формулировка О. Проскурина).

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса — безусловная классика. Его главный герой, между прочим, отчасти поэт, изъясняется высоким книжным языком. Санчо Панса, который не умеет ни читать, ни писать, щедро пересыпает свою речь пословицами и поговорками — ходячей народной мудростью. Выражения господина он то и дело перевирает, что можно считать как ослышками, так и примерами комической народной этимологии: королева Мадасима превращается у него в Мордасиму, шлем Мамбрина — в шлем Сукинсына, якобы подлинный автор романа Сид Ахмет Бен-инхали — в Бен-нахали и пр.

Потерпев поражение от Рыцаря Белой Луны, Рыцарь Печального Образа (он же Рыцарь Львов) соглашается вернуться в родное село и в течение года воздерживаться от походов. На время воздержания для себя и своего ближайшего окружения Дон Кихот придумывает новую затею — сделаться пастухами, бродить по полям и всем поголовно писать стихи, тем самым коллективными усилиями воскрешая древнюю Аркадию, как до того он в одиночку пытался воскресить орден странствующего рыцарства. Эта затея так вдохновила Санчо Панса, что он даже пообещал воспеть в стихах свою супругу Тересу. Ему не понравилось лишь, что еду в поля будет носить его дочь: «она девчонка смазливая», а «среди пастухов больше хитрецов, нежели простаков» (чего уж говорить о поэтах!), так что «отойди от зла — сотворишь благо, с глаз долой — из сердца вон, один раз не остережешься — после беды не оберешься».

Дон Кихот восклицает в сердцах: «Довольно пословиц... Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты... знал меру! Впрочем, тебе говори не говори — как об стенку горох: мать с кнутом, а я себе все с волчком!» Санчо не без оснований возражает: «Меня вы ругаете за пословицы, а сами так двоешками и сыплете».

Этой перепалкой и заканчивается разговор о воскрешении пастушеской Аркадии. Вернувшись в родное село, Дон Кихот слег и вскоре умер. Но сама возможность превращения Санчо Пансы в поэта обозначилась четко и, учитывая последующий статус романа, превратилась в потенциальную основу для «реальных интертекстуальных отношений» с новыми текстами. И уж где-где, а в стране победившего социализма такой потенциал просто нельзя было не реализовать, тем более что сама его победа мыслилась как реализация мечты о новой Аркадии (рабоче-крестьянской утопии). Правда, поэтом оказался в итоге все-таки Дон Кихот, то есть книжник, интеллигент, паладин искусства, но стихи он стал писать на языке оруженосца, круто замешивая их на пословицах, поговорках и самых разных ослышках. При рождении этот новый Дон Кихот получил имя Лев — словно бы в память о старом добром Рыцаре Львов и предсмертной мечте паладина.

«Слово идет навстречу изображению»

Лев Кропивницкий, сын Евгения Кропивницкого, одного из основателей Лианозовской школы, сегодня больше известен как художник, чем поэт. Критик Владислав Кулаков в статье «О стихах Льва Кропивницкого» (1992) писал прямо, что для сына, в отличие от отца, тоже художника, «изобразительное искусство все же с достаточной степенью преобладало над поэзией».

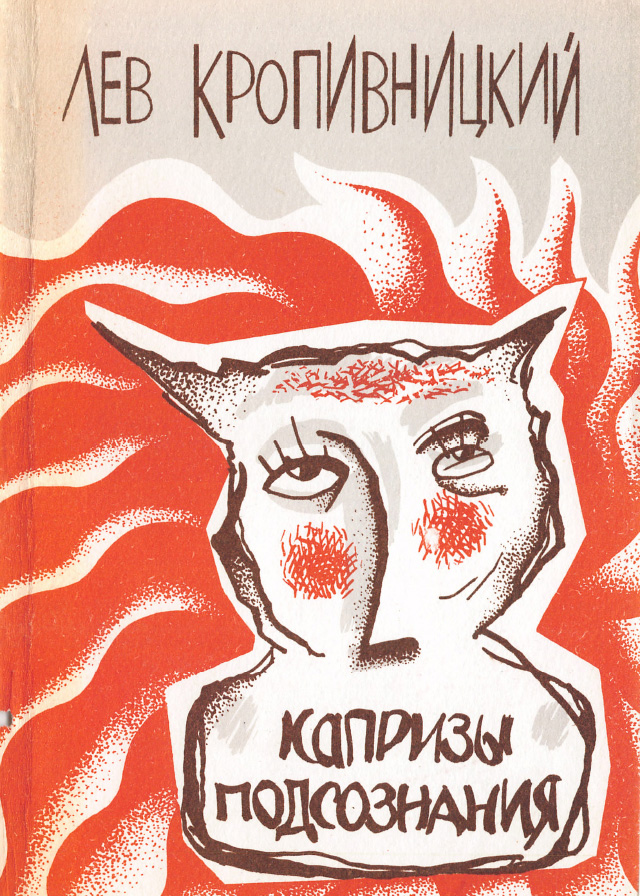

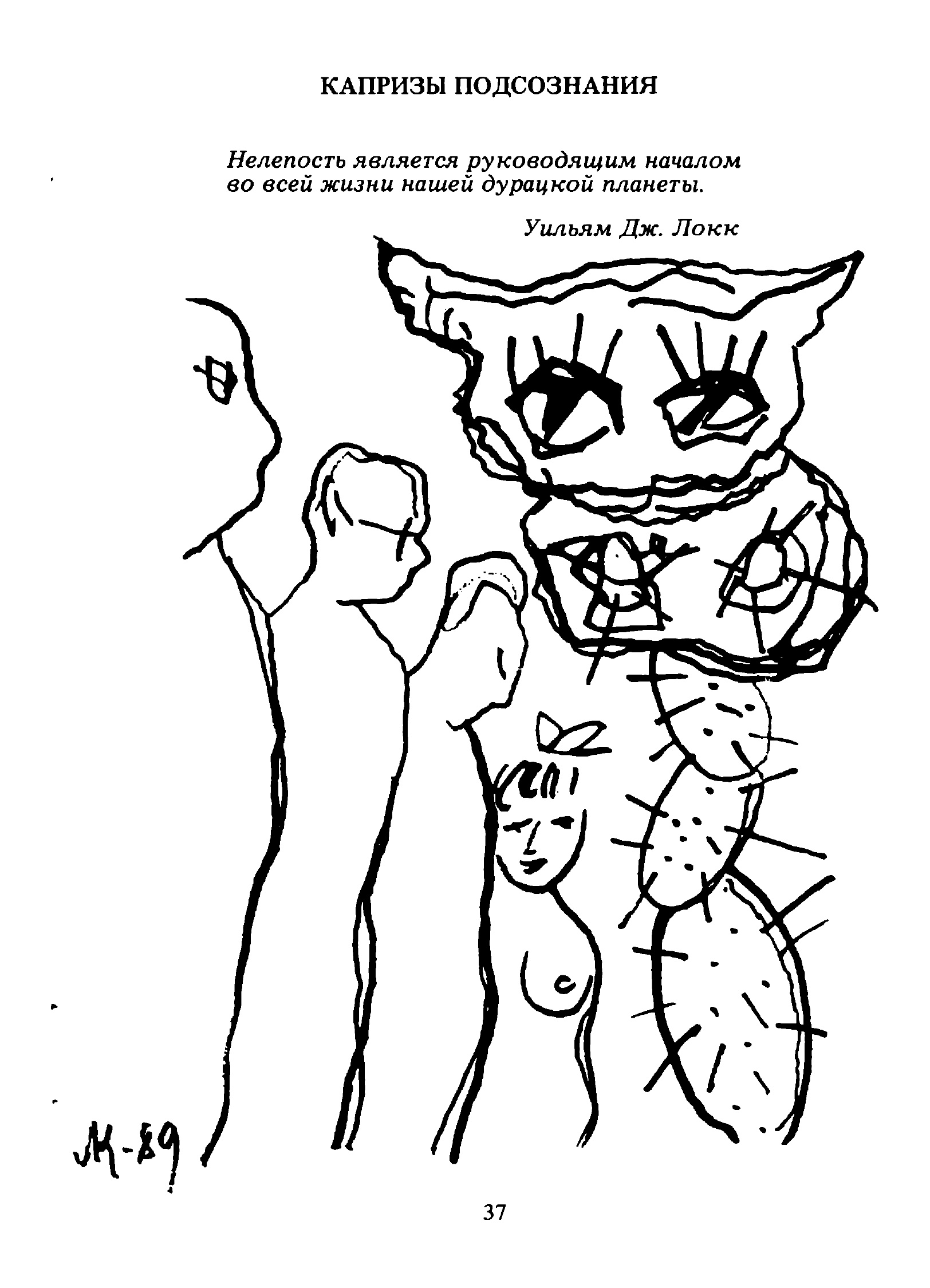

В количественном отношении такое преобладание несомненно: графика, офорты, живописные работы исчисляются сотнями, а доступный широкому читателю корпус стихов — это всего 60 текстов в книге «Капризы подсознания» (1990), до сих пор единственной, и еще 30 — в альманахе «Мансарда» (1992). Остальные стихи разбросаны по журналам и в массе своей включены автором в основной корпус.

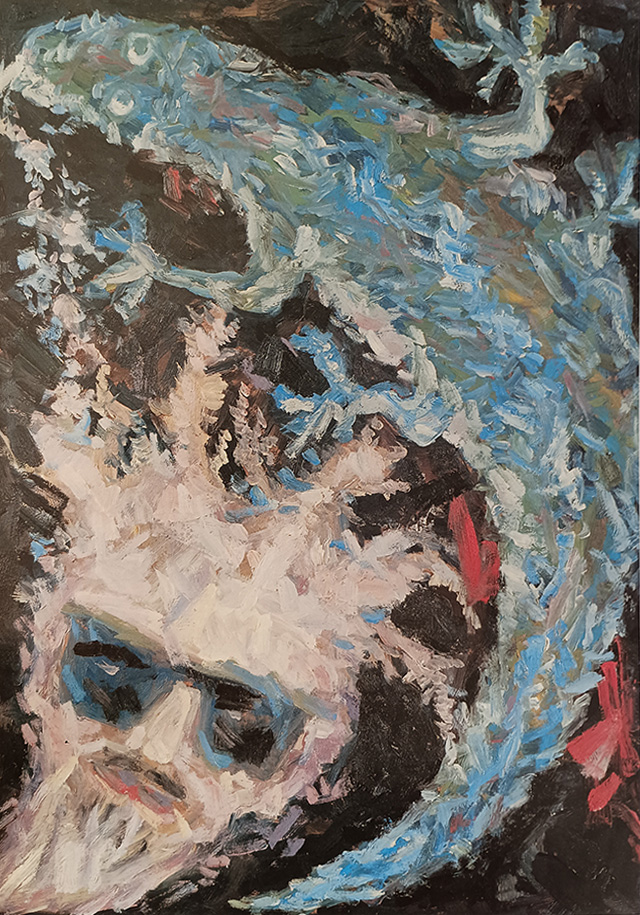

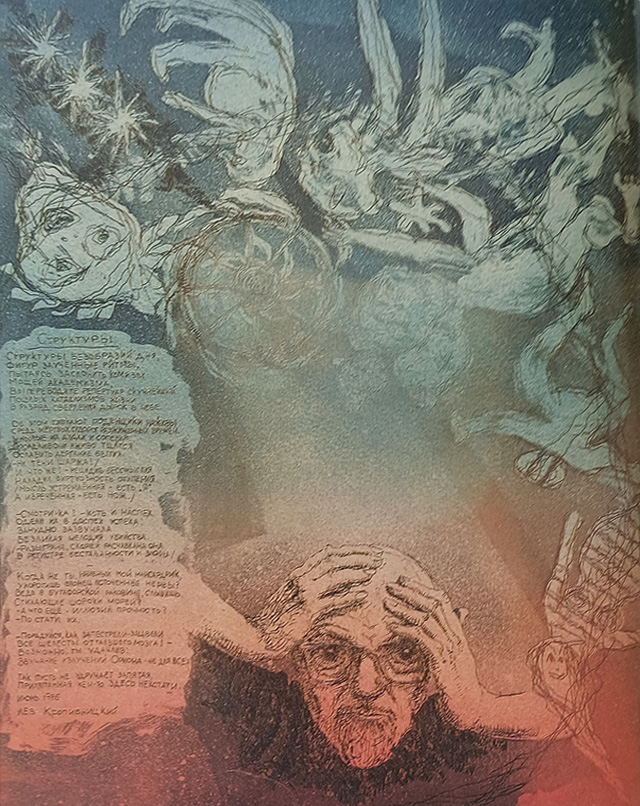

Качественное преобладание слова над изображением — вопрос уже более сложный. Очень часто они неразделимы. Скажем, цикл офортов «Стенограммы снов» — это тексты в изобразительной раме. По нему названа одна из частей в «Капризах подсознания». Есть и отдельная часть, повторяющая название всей книги, и это при том, что существует одноименный цикл офортов, над которым художник работал с начала 1980-х годов и до конца жизни (некоторые из работ помещены в подборку стихов в «Мансарде»). Названия живописных полотен нередко становятся их частью: «Слово идет навстречу изображению в прямом смысле, — пишет Л. Акимова в книге „Лев Кропивницкий. 1922–1994. Жизнь и творчество“ (1995). — Это уже не название, а пластическое толкование начертания букв и слов. <...> Буквы будто высвечиваются на небесах, в полыхающем пространстве, в его движении, водовороте». Картинами стали и некоторые фразеологические единицы: «Что за вздор», «Кто виноват?», «Дух действует на плоть», «Такова селявуха».

Ну и, конечно, нельзя забывать, что Л. Кропивницкий был замечательным иллюстратором. Он оформил первый выпуск поэтического альманаха «Синтаксис», открывшего в 1959 году эру самиздата, книгу своего отца «Земной уют» (1989), «Избранное» (1993) Шарля Бодлера, «Сонеты на рубашках» Генриха Сапгира и коллекционное издание «Пушкин, Буфарев и другие» (1992).

При таких исходных данных разговор о стихах Л. Кропивницкого уместнее всего начать с «Любви и жизни» (1985) — текста, который трансформировался сначала в рисунок, а затем и в живописное полотно:

(А может, барханы из золота?)

А, вдруг, из барахла золушка!

Любовь не картошка, не объедение —

Обалдение, и не немножко.

На день со дня

Эта колготня —

Попросишь водки — и опять вспять

Как колготки (не дать, не взять).

А твоя структура

Прошла на ура —

(«Ах, коралловые уста»!)

— Такая напасть неспроста.

Но вспомни чудное мгновенье;

Без сомнения — определи.

— Слиняешь уверенно.

(Все могут короли!)

Хоть эмоцио, хоть рацио —

Всегда аберрация,

Суета сует и томленье духа...

— Такова селявуха.

Как видим, словесная игра с явным уклоном в паронимию и каламбуры пронизывает весь текст и завершается гибридной пословицей-выводом. Где-то рифмуются чуть ли не целиком строки («барханы из золота» — «из барахла золушка»), где-то — их концы и начала («не объедение» — «обалдение»). «Колготня» тянет за собой «колготки», уже залитые водкой. «Структура» эхом откликается в «на ура», пусть и с другим ударением, «рацио» — в «аберрации». В финале чисто смысловое эхо, намеченное по контрасту рифмой с «духа», прячется вглубь слова, но изнутри запускает такую его трансформацию, которая неизбежно становится различима и по смыслу, и на слух.

Понятно, что мы имеем дело с гибридом французской идиомы c’est la vie и ее русского перевода: нейтральное «жизнь» заменено в умолчании «житухой», которая затем превращается в «селявуху». Кстати, в русском языке существует и другой, более распространенный вариант переделки французского оригинала: «Такова селява». Вероятно, Кропивницкий и его тоже учитывал, а значит, с учетом прецедента разноударности в рифме «структура» — «на ура», мог продумывать и рифму «селява» — «шалава».

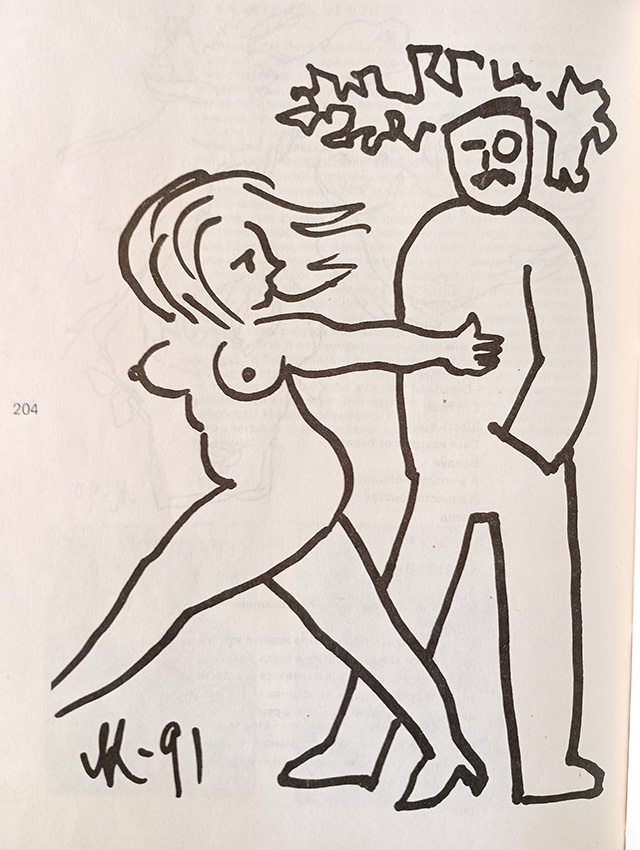

Косвенным подтверждением этому служат визуальные трансформации идиомы. Графическая иллюстрация к тексту в книге изображает пышнотелую обнаженную даму, которая покидает, отстраняя рукой, кавалера, не просто вполне одетого, но и с чем-то похожим на шутовской колпак на голове. На картине «Такова селявуха» (название стало ее частью) мы видим улыбающуюся голую блондинку, с розовым телом, и покидает она уже не шута, а скорее ученого очкарика, в одежде мрачных сине-зеленых тонов. Колпак превратился не то в языки пламени, не то в развеваемые ветром красные шарфы. Разработка того же мотива — женской ветрености и несчастной любви — прослеживается и в других картинах Кропивницкого, таких, например, как «Кентавр и нимфа», «Невеста», «Красный плащ», «Падающая ведьма». Характерно, что все они имеют варианты — своего рода визуальное эхо не только предшествующих изображений, но и исходной идиомы: искусствовед Л. Акимова убеждена, что «картина „Такова селявуха“ (1989) явно была порождена стихотворением „Любовь и жизнь“ (1985)». Но эхо само по себе — это все-таки акустическое явление, а значит, картины были реакцией не только на отдельные слова в стихах, развитые в мотивы, но и на их внутренние переклички.

Эхо эхизма

Сыпать в речи пословицами и не знать, что ты говоришь на языке Санчо Пансы, конечно, не то же самое, что говорить по-английски и не знать, что это язык Шекспира. К тому же пословицы на любых языках тяготеют к рифме, а значит, из них можно собирать целые центоны. Однако усилиями Сервантеса его болтливый оруженосец сумел испанские пословицы приватизировать, так что теперь они называются «санчизмами» и остаются таковыми на любом языке. Да, Л. Кропивницкий ассоциировал себя с Христом, а не Дон Кихотом. Всё так. Но о родстве этих фигур (и как минимум второй из них — с фигурой поэта) немало сказано в замечательном исследовании В. Багно «„Дон Кихот“ в России и русское донкихотство» (2009). А главное, незнание в любом случае не отменяет родства и «реальных интертекстуальных отношений».

Их реальность, осмелимся утверждать, неотменима при наличии не только классических исходников, но и таких произведений, где применение того или иного приема доведено до абсолютного логического предела. Собственно, и Сервантес в речи оруженосца до этого предела тоже дошел, но мы сейчас будем говорить об «эхизме».

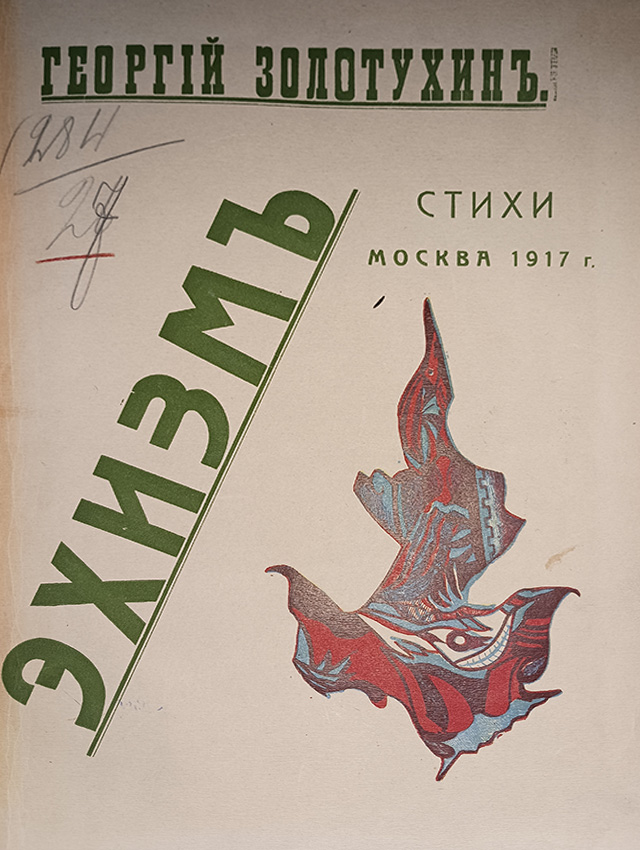

Л. Кропивницкий пережил сначала увлечение русскими символистами, плоды которого можно найти даже в письмах сестре из лагерей, где поэт провел около восьми лет, а потом еще два года до реабилитации в 1956-м жил в Казахстане. Символистов сменили футуристы. Такую же эволюцию проделал поэт и издатель начала ХХ века Георгий Золотухин: в 1915-м он выпустил манерные «Опалы», а два года спустя — «Эхизм», чей жанр был определен как «пророческая поэма, построенная по закону абсолютного отражения, природою души, звуковых волн». Говоря попросту, это целиком каламбурная поэма. Отражения звуковых волн не везде получились абсолютными, и, видя это, автор наиболее удачные фрагменты сам выделил в тексте полужирным (далее везде пунктуация оригинала):

Дичась, пыль лани я. Поведай:

Где час пылания победой

И, удаль, — радостям прибой?

Иуда — ль рад костям? Хрип. Бой...

Клад пищи пир и вой вороны,

Кладбище мировой короны!

Еще больше впечатляет финальный аккорд:

Поэта муза кончила,

Поэтому закон чела:

Пока я — не я,

Покаяния.

Пары примеров достаточно, чтобы понять, почему исследователь поэтического авангарда В. Марков предложил включить произведения Г. Золотухина в русское «Чучело совы» — сборник самых выдающихся плохих стихов (по образцу одноименного английского оригинала 1930 года). Стихам Л. Кропивницкого в таком сборнике, конечно, не место. Но хотел этого автор или нет, а его пословицы и поговорки, переплавленные в тигле паронимии и каламбура, состоят в несомненном родстве с «эхизмом». Причем, как и Г. Золотухин, он видел себя пророком и демиургом и не затруднялся облекать в исходно комические формы свои самые важные и сокровенные мысли. Это хорошо видно на примере программного текста «Кредо искусства» (1982):

Цельность и связанность — средство.

Ценность и смазанность — следствие.

Г. Золотухин просто довел каламбур до логического предела, но, конечно, он не был здесь пионером. Можно было бы вспомнить «короля рифмы» Дмитрия Минаева (1835–1889), но В. Кулаков считает здесь Л. Кропивницкого наследником русского скоморошества и ярмарочного райка. Действительно, у поэта есть склонность к раешному стиху, есть стихотворение «Эсхатологический раек» (1985), а последняя строка в «Неоплатных вопросах» звучит так: «Скоморошествуешь, отрешенный шут?!!» Но если быть точным, то, во-первых, скоморошины и раек разделяют более двух столетий, а во-вторых, сквозная паронимия никогда не была там определяющим приемом, захватывая не более двух-трех стихов: «Пройдет хожалый, / Прибьет, пожалуй». Зато именно на этом приеме строилось все действие в так называемых раусах — театрализованных диалогах ученого немца (шпрехшталмейстера, «товарища») с русским дураком (шутом, паяцем). Сценки обычно разыгрывались на раусах, то есть на балконах или помостах над входами в ярмарочные балаганы. Немец задавал вопросы, советовал, как и что делать, вообще учил уму-разуму, а шут все слышал неправильно и отвечал невпопад. Вот начало рауса «Товарищ и паяц».

Товарищ. Паяц, тебе ищет полиция!

Паяц. Меня ищут в больницу? Зачем? Я здоровый, не хвораю.

Товарищ. Нет, не в больницу, а в полицию. Тебя нужно отдать в солдаты.

Паяц. Меня в собаки? Как? Я шкуру потерял и брехать не умею...

<...>

Товарищ. Слушай мою команду!

Паяц. Щупать твои карманы?

Стихи Л. Кропивницкого тоже строятся как диалог, но только с самим собой, с собственным альтер эго. Гвидо Маццони в книге «О современной поэзии» отмечает ее принципиальную антитеатральность, называя «самым эгоцентричным жанром литературы модерности», но парадоксальным образом знаком этой антитеатральности служат ролевые масочные представления, которые автор устраивает перед зеркалом, а не перед зрительным залом.

Л. Кропивницкий всегда обращается к некоему «ты», и это, конечно же, его собственные маски, то лестные (искатель-исповедник, кудесник, фокусник, Мистер Икс, друг Горацио, «умненький, умница, умник», «милый Фрачник», «наивный мой мансардник»), то самоуничижительные («колдун-недотепа», «убогое чудило», уже знакомый нам «отрешенный шут», даже «недотыка-наркоман»). Но если с формальной точки зрения диалог у Л. Кропивницкого и фальшив, то с содержательной он очень близок балаганным раусам, потому что здесь разыгрывается тот же праздник принципиального непонимания. Это прекрасно видно на примере стихотворения, которое так и называется — «Диалог» (1981):

— Почему нализались вместе?

— Был подброшен топор железный.

— Отчего разгульные песни?

— По дороге загнулся вестник.

— Кто сказал: Нужны сочетания?

— Кто считал: Умрешь, почитая?

(По пирсу подонки разгуливали —

Им к лицу бы насытиться пулей!

А к чему им финтить с шаромыжником —

Оклемаются с ведьмою рыжей,

Обставляя втихую лунатиков,

Не страхуя, не льстя им — Нате-ка!!!)

Казалось бы, чем не раус в стихах? Но, разумеется, различие есть, и очень важное. Раусы были просто веселой шуткой и решали прикладные задачи — привлечь внимание прохожих на ярмарке, чтобы те проследовали внутрь балагана, где их ожидало основное театральное действо. Стихи Л. Кропивницкого по определению самодостаточны и при всей комичности формы исключительно серьезны по содержанию: они всегда предполагают некое программное заявление, манифест или даже пророчество. Это раек, но и впрямь эсхатологический, в родословную которого можно добавить, кстати, и мистерию-буфф В. Маяковского, тоже весьма склонного к манифестам.

У Л. Кропивницкого крайне мало поэтических текстов без названий и/или эпиграфов, и оба эти элемента — вспомним «Любовь и жизнь» — неизменно обещают самые широкие философские обобщения, а эпиграфы как будто бы предлагают еще и ключ. В. Кулаков, которого мы так часто цитируем, потому что его статья до сих пор остается единственным развернутым литературоведческим исследованием стихов Л. Кропивницкого, даже уверен, что «поэт как бы сам подписывается под каждым эпиграфом...» Это не всегда так. Эпиграфика поэта — тема отдельного большого исследования, здесь будет достаточно сказать, что он сплошь и рядом приписывает цитируемым авторам слова их персонажей, так что эпиграф из ключа к тексту превращается в скрытое орудие его деконструкции, равно как и многие заголовки, совершенно пустотные в силу очевидной необъятности заявленных в них обобщений, опять-таки вспомним «Любовь и жизнь», о которых читатель узнает лишь то, что «Такова селявуха»...

Генрих Сапгир в заметке о Кропивницком с говорящим названием «Каратэ на эгалитэ» (1991) писал: «Логика такова: начинает речь с важностью Учителя Жизни, и сам не знаешь как — на трибуне уже пестрый скоморох и выплясывает, выкрикивает...» Все так и есть. Однако есть и случаи, когда программные заявления следует принимать всерьез — это когда Кропивницкий утверждает глубоко им выстраданные представления о парадоксальности и абсурдности жизни.

Мистерия непонимания

Среди выписок Кропивницкого о природе творчества абсолютное большинство касается как раз непонятного и в принципе непостижимого. «Бессознательное — единственная реальность» (А. Белый). «И чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд» (Б. Пастернак). «По мне, в стихах все должно быть некстати» (А. Ахматова). «В нашем деле истинная чепуха и есть истинная правда. Художественное произведение, в котором есть смысл, для меня не существует». «Понятное (в искусстве) — это единственное, на что не стоит смотреть» (О. Уайльд).

В примечаниях к выпискам Л. Кропивницкий сообщает: «Я выбрал эти самые разные слова об искусстве, потому что, как мне кажется, я их понимаю». То есть понимает он только то, что ничего не понятно. С той оговоркой, что для искусства это как раз хорошо, ибо все оно держится на священном безумии творца. Процитируем еще один фрагмент из «Креда искусства»:

Скажешь: разом отняли разум

(Приглядишься — почтешь, что дали!),

А постигнув духовным глазом,

Улови в прототипах дальних.

И проступки продашь, как яхонт,

И простушки, поддавшись, ахнут.

Последние две строки, спаянные сквозным эхизмом, — это еще и маркетинговое кредо современного художника, хотя, конечно, в отношении священного безумия поэтов простушки уже далеко не так податливы, как некогда, и ахают нечасто.

Новый поворот

К сожалению, и самые преданные читатели такой поэзии тоже будут вынуждены умерить свой восторг, поскольку с кредо автора разобраться несложно, а он между тем продолжает разыгрывать одну и ту же мистерию, повторять один и тот же манифест. Да и сама схема стиха давно уже сложилась и устоялась: широковещательный заголовок и/или высокоумный эпиграф (возможно, уводящий в сторону от темы), серия паремий (фразеологических единиц дидактического содержания), которые переплавляются в тигле паронимии, промежуточные и окончательные выводы в виде новых гибридных пословиц и поговорок: «Мысль устремленная есть — „Я“, / А изреченная — есть нож», «В ступе толочь динамит, / Ангел, благослови!», «Хочешь не хочешь — старайся не очень», «Не смыслишь — не сыщешь», «Вертитесь, лампасы, однако, с опаской»...

Исследователям тут настоящее раздолье: можно, как уже было сказано, заняться изучением эпиграфики, составить словарь уникальных пословиц и поговорок от маэстро, изучить эволюцию стихотворных размеров и пр. Но что делать читателю? Да и самому поэту что делать перед угрозой самоповтора?

Требовался новый, решительный поворот, сродни тому, который уже случился у Кропивницкого-художника в середине 1960-х, когда от абстрактных картин он обратился к фигуративным полотнам и даже двинулся в сторону предельно обобщенных образов-символов, образов-масок. Кропивницкий-поэт в конце 1980-х совершил поворот в прямо противоположном направлении — от яркой фигуративности пословиц и поговорок, пусть и переплавленных в тигле паронимии, к самому процессу плавления; от манифестаций абсурдности мира (в форме паронимических паремий) к непосредственному представлению мировой бессмыслицы в нерасчлененном речевом потоке. Это был также поворот, обратный тому, что произвел со своим Дон Кихотом Сервантес. Там безумец пришел в сознание — и умер, здесь же, по зрелом размышлении, выбрал безумие и перешел, так сказать, от эхолалии к шизофазии, которая оставляет от языка только голый синтаксис и самые элементарные грамматические связи.

Последняя часть книги «Капризы подсознания» — «Одеяние из праха» — и вся подборка в альманахе «Мансарда» — это уже тексты в новой манере. Кропивницкий практически полностью отказывается от регулярного стиха с рифмой в пользу верлибра, окказиональные пословицы с поговорками еще встречаются, но все-таки заметно уступают место газетным клише и бюрократическим штампам. Вот в качестве примера начало стихотворения «А рано или поздно», открывающего «Одеяние из праха»:

Известнейшая обозвала его сенсацией

Малюсенький строительный вагончик —

Широта фаготов и валторн!

Однако, воздух атлантический приспел,

Что радует каналом дважды два

На днях благотворительную клямку.

Событие произошло:

Идею поддержали, подержали,

отмочили, отучили, отключили,

Но главное проставлено в анкетах

С участием Габена и трех блох.

«...Прямое „декодирование“ хотя и возможно, но малопродуктивно», — замечает В. Кулаков, и с ним трудно не согласиться. Прояснить картину снова может помочь жанровая родословная, но лишь отчасти, потому что поверх автоматического письма, потока сознания и даже литературы нонсенса она, как представляется, уходит очень далеко в прошлое, к смеховой культуре Средневековья, нашедшей свое отражение в ренессансном романе Ф. Рабле.

Во второй книге «Гаргантюа и Пантагрюэль» читатель присутствует при тяжбе между двумя вельможами — Лижизадом и Пейвино. Претензия первого состояла в том, что его служанка отправилась на рынок продавать яйца. «Она должна была пройти расстояние между тропиками до зенита в шесть серебряных монет и несколько медяков, поелику Рифейские горы обнаружили в текущем году полнейшее бесплодие и не дали ни одного фальшивого камня по причине возмущения балагуров из-за распри между ахинеянами и мукомолами по поводу бунта швейцарцев...» и пр. Пейвино возражал в том же духе, да еще и с привлечением якобы «народной мудрости»: «Видно, правду говорит пословица: вороные кони видны в горелом лесу как на ладони, когда ждешь свою возлюбленную на свидание».

Пантагрюэль разрешил тяжбу, всего лишь заговорив с вельможами на их языке: «...Истец имел полное право проконопатить галион, который надувала служанка, — одна нога здесь, другая там, — выдавая ему, отличающемуся совестью неподкупною, в виде возмещения столько же чечевичных семечек, сколько шерстинок у восемнадцати коров, и такое же точное количество — мастеру хитрого плетения» (Пер. Н. Любимова, 1951).

Еще одна параллель

Нет никаких сомнений, что и Л. Кропивницкий мог бы легко разрешить этот спор, прочитав фрагмент своего стихотворения «На далекой Амазонке» с эпиграфом из Дж. Г. Байрона: «Что такое демократия (на деле), как не аристократия негодяев?»: «...Каширцы, каирцы, лесбийцы, назепамцы посвятили славной дате свое горячее отсутствие. Планируется реформа и доктрина — мед и яд близки нам (и вам, дорогие представители брака!). Но нужна помощь более эффективная. Как все мы еще помним, при изгнании крыс указ вышел: в эпицентре темного вихря считать легкий углерод и тяжелый кислород. Для завершения валютного облика (облака? каблука? пересчета?) журнал (на своей территории) опросил низвергателей супостата и услышал ответ: „Не выносив — не родишь, а выкинешь“. Доказательства не нужны».

В самом деле, какие еще доказательства?! А между тем эта абсурдная тяжба откликнулась и в романе Сервантеса: Санчо Панса во время своего недолгого пребывания на посту губернатора острова Баратария, без конца разбирает разные нелепые споры своих подданных. «По-видимому, последним значительным произведением, в котором мы обнаруживаем целую систему оригинально преломленных донкихотовских мотивов, является повесть Венедикта Ерофеева „Москва — Петушки“», — отмечает В. Багно и «первым сигналом, отсылающим к роману Сервантеса», называет «смеховые рецепты коктейлей — „Ханаанский бальзам“, „Слеза комсомолки“, „Поцелуй тети Клавы“, „Сучий потрох“, — придуманные по аналогии со знаменитым бальзамом Фьерабраса», который исцелял разве тем, что вызывал неудержимую рвоту. Но аналогия здесь есть и с рецептами из сатирических лечебников XVIII века. А еще есть определенное сходство в эволюции языка поэмы «Москва — Петушки» с тем, что произойдет потом с языком поэзии Л. Кропивницкого.

В начале истории ерофеевский герой то и дело сыплет афоризмами, правда собственного производства и без явной игры слов, но зато в полной мере программными: «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян». После очередного программного заявления — «Совесть и вкус — это уже так много, что мозги делаются прямо излишними» — Веничка открыто признается в том, что он дурак, и по мере опьянения движется в сторону сначала смеховых рецептов, а затем и чистой шизофазии якобы математических загадок, которые задает ему сфинкс на подступах к Петушкам — про ударника Стаханова, корабли Седьмого американского флота и лорда Чемберлена.

Но доказательства действительно не нужны. В. Пяст в своем переводе «Гаргантюа и Пантагрюэля» (1929) недаром оставил одну только речь Безкюля (Лижизада в пер. Н. Любимова): «Читатель достаточно ознакомился с образчиками судебного красноречия в пародии Раблэ...» Как учит пословица, чтобы понять вкус моря, достаточно одной капли. В этом узком смысле декодирование поздних текстов Л. Кропивницкого действительно малопродуктивно. Однако ему вполне поддаются очень многие образцы более раннего эсхатологического райка, который, как видится, и составляет главное художественное достижение поэта. Впрочем, и в позднейшем словесном салате слышится эхо этой эсхатологии.

В 1994 году Владимир Тучков написал эссе «Воспоминание о подаренном празднике», которое закончил таким посвящением:

ЛЬВУ КРОПИВНИЦКОМУ

Десантник, падая с неба, ломает хребет оленя

И в цепких когтях уносит добычу в гнездо,

Где рвет еще теплое тело на буквы и слоги,

Бросаю к подножью вершины —

Там Пушкин в цилиндре и с тростью стоит,

Напрягая монокль.

Льву Евгеньевичу,

с почтением и любовью.

27 августа 1993

Стихи, как видим, написано раньше самого эссе, ровно за год до смерти поэта (цит. по «Лев Кропивницкий. 1922–1994. Жизнь и творчество», с. 182). В книге «Полка: история русской поэзии» воспоминание стерлось, и текст приведен просто как пример деконструкции классики, без посвящения и с неверной датировкой — 1997 год. Важно, конечно, не только исправить эту ошибку в последующих изданиях «Истории...». Важно задуматься об отдельном издании стихов Л. Кропивницкого. Иллюстрации к нему обеспечены по умолчанию. Можно включить и стихи-посвящения (их наберется никак не меньше десятка), и словарь окказиональных пословиц-санчизмов (львизмов?), и комментарии. Даже если декодирование текстов самого Кропивницкого малопродуктивно, всегда можно подчеркнуть, например, что Пушкин у Тучкова, напряженно следя за трансформациями своего «Узника», меняется и сам, иначе откуда у него берется в глазу монокль, более приличный немецкому гвардейскому офицеру времен Первой мировой?