«Так я стою — и нет со мною сладу»

Ирина Сурат — к 130-летию Осипа Мандельштама

14 января 2021 года мы отмечаем 130-летие со дня рождения Осипа Мандельштама. «Второе (четырнадцатое)» значится в свидетельстве о рождении, давно опубликованном, но сам Мандельштам в анкетах указывал 3 января по старому стилю, и, следуя этому, мы много лет поздравляли друг друга 15 января. А два года назад усилиями Анатолия Усанова была найдена метрика в электронной базе Варшавского архива, благодаря чему точная дата теперь закреплена. Будем ей соответствовать.

Есть и поэтическая дата рождения — она вписана в стихи, уже вошедшие в нашу кровь:

И, в кулак зажимая истертый

Год рожденья, с гурьбой и гуртом

Я шепчу обескровленным ртом:

— Я рожден в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадежном году, и столетья

Окружают меня огнем.

Тут рождение сразу переходит в бессмертие — стихи знают и говорят больше, чем говорил и думал сам поэт. Если заглянуть в черновик, то увидим, что на месте финальных строк было: «в то столетье, от которого тёмно и днем» — вот один лишь наглядный пример того, что случается в стихах, какой огромный путь может мгновенно пройти поэтическая мысль: от сырого слова — к озарению, от историзма (упрек XIX веку) — к пылающему космосу столетий, в центре которого — человек, поэт. Силою творческого порыва и самим движением стиха создаются такие образы, хотя на самом деле порыв тот длился почти два года — «Стихи о неизвестном солдате» зародились в своей главной мысли весной 1935-го, когда, вспомнив хлебниковскую «бабочку, залетевшую в комнату человеческой жизни», Мандельштам начал писать о «соумирании» (Надежда Мандельштам), о гибели «с гурьбой и гуртом» в глобальной катастрофе XX века, которая на тот момент была еще впереди: «Не мучнистой бабочкою белой / В землю я заемный прах верну...»

Мы уже продвинулись на два десятилетия в следующий век, а катастрофа та длится и длится, и теперь со странным чувством вспоминаешь мандельштамовские упования на то, что можно было «европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его телеологическим теплом» («Девятнадцатый век»). Но это если смотреть назад, а если вперед, то вспомнишь другое: «То, что ценности гуманизма ныне стали редки, как бы изъяты из употребления и подспудны, вовсе не есть дурной знак. Гуманистические ценности только ушли, спрятались, как золотая валюта, но, как золотой запас, они обеспечивают все идейное обращение современной Европы и подспудно управляют им тем более властно. Переход на золотую валюту дело будущего, и в области культуры предстоит замена временных идей — бумажных выпусков — золотым чеканом европейского гуманистического наследства...» («Гуманизм и современность»).

Дело поэта со всем этим прямо связано — говоря о «деле», мы говорим не только о слове, но и о личной судьбе, для Мандельштама это было неразделимо, и в «поэтический канон настоящего писателя» он включал простую его неспособность творить зло. В этом он был неизменен, и «как образец этического выбора в отношении к логосу Мандельштам сохранит еще свое значение» (Сергей Аверинцев). И этот человек, этот любимый многими поэт благословлял «кремневый топор классовой борьбы» («Пшеница человеческая») и написал «Стансы» 1937 года с эпическим зачином: «Вот „Правды” первая страница, / Вот с приговором полоса» — только сочувствовать тут можно, только сокрушаться: каково поэту быть человеком своего времени! А Мандельштам именно к этому стремился, очень этого желал: «Попробуйте меня от века оторвать, — / Ручаюсь вам — себе свернете шею!» — и в основе тут не советская идеология, не убеждения, а, как писала потом его вдова, «простейшее чувство единения с людьми» — «неотъемлемый признак поэта». То же чувство и привело его к поступку неслыханного бесстрашия — к созданию и широкому чтению стихов про «кремлевского горца», поступку, который — он точно это знал — был чреват неминуемой гибелью, но мог при этом, как он верил, уничтожить зло словом правды.

Мандельштамовское бесстрашие было не гумилевского образца, стоять невозмутимо под пулеметным обстрелом, закуривая папироску, ему не пришлось — на мировую войну он поехал вроде бы с намерением записаться санитаром, но вернулся через две недели и предпочел никогда не вспоминать об этом. Его храбрость была другой — детской, безоглядной: выхватить у чекиста расстрельные списки и порвать их в клочья — это он мог. И стойкость его была детской, упрямой: «Так я стою — и нет со мною сладу» — в этой черновой строчке 1932 года есть простодушие, отделяющее поэта от «кряжистого Лютера» ранних стихов («Здесь я стою и не могу иначе», 1915), но ведь и лютеровская несгибаемость в ней тоже есть.

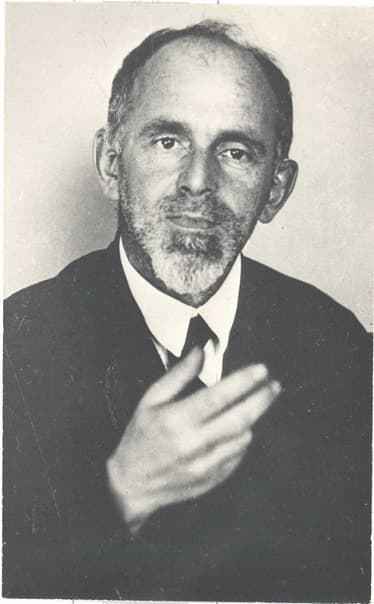

Осип Мандельштам. 1890-е годы

Осип Мандельштам. 1890-е годыДетскость его оборачивалась странностями поведения и была окарикатурена во многих мемуарах; в стихи же она вошла неподдельно ребячливой интонацией, открытостью, чувством живой связи с миром. С особой силой это выразилось в стихах начала 1930-х годов, когда поэт как будто заново родился после нескольких лет немоты, после разрыва с литературным сообществом, после долгой живительной поездки в Армению, где он подумывал остаться навсегда, но не остался, а заново обрел и поэтическое дыхание, и радость вновь открывшегося зрения, но вместе с тем и нестерпимо острое видение зла: «В Москве черемухи да телефоны, / И казнями там имениты дни» (из уничтоженных стихов). И тем слышнее детский голос, чем больше автор хочет показать и доказать другое: «Смотрите, как на мне топорщится пиджак, / Как я ступать и говорить умею!», «Довольно кукситься! бумаги в стол засунем!», или:

Я больше не ребенок!

Ты, могила,

Не смей учить горбатого — молчи!

и следом — слова буквально ветхозаветного, пророческого звучания:

Я говорю за всех с такою силой,

Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы

Потрескались, как розовая глина.

Эта тема — говорить за всех и для всех — вырастала в его стихах постепенно, и какой огромный путь был пройден от юношеской замкнутости («легкий крест одиноких прогулок»), от ранней «устанной», по слову Зинаиды Гиппиус, поэзии туманных снов — к этой распахнутости перед миром и людьми, перед всеми, перед случайным прохожим — «взять за руку кого-нибудь: будь ласков, / Сказать ему: нам по пути с тобой».

Обращенность к собеседнику органически свойственна Мандельштаму, он слово свое всегда посылает кому-то, всегда адресуется — «к живым братьям» или к «неизвестному другу» в грядущих веках (попутно заметим, что слова «живой» и «брат» — особо значимые в его словаре). «Нет лирики без диалога» — эту максиму ранней своей статьи «О собеседнике» Мандельштам реализовал сполна. «Мужайтесь, мужи», «Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима», «Сохрани мою речь навсегда...», «Нет, не мигрень, — но подай карандашик ментоловый...», «Ты как хочешь, а я не рискну!», «Петербург! я еще не хочу умирать...», «А ты, Москва, сестра моя, легка...», «Не кладите же мне, не кладите / Остроласковый лавр на виски...» — вот примеры обращенности, грамматически очевидные, но речь идет не только о них, а о самом посыле его поэзии, об энергии, идущей из глубины его стиха к читателю, к слушателю.

В воронежские ссыльные годы эта обращенность оказывается предметом рефлексии и вступает в жесткий конфликт с реальностью — насильственно лишенный непосредственного отклика и вообще читателей, выброшенный из печати и литературной жизни, Мандельштам, если верить записям Сергея Рудакова, сетует на отсутствие у него «социального влияния», в разговорах сравнивает себя с полузабытыми, архаичными Катениным и Кюхельбекером, а в стихах, наоборот, возглашает уверенно: «И то, что я скажу, заучит каждый школьник» — это в гражданских громких стихах («Да, я лежу в земле, губами шевеля...»), каких немало написано в воронежские годы, а рядом с этой риторикой слышится почти младенческий лепет, шепот, бормотание, обкатывание корней, проба их на зуб, на язык: «Пусти меня, отдай меня, Воронеж: / Уронишь ты меня иль проворонишь, / Ты выронишь меня или вернешь, — / Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож», или: «Там, где огненными щами / Угощается Кащей...», или: «Я около Кольцова / Как сокол закольцован...», — так ребенок осваивает речь, впервые произносит слова, катает их как камешки во рту, радуется их звучанию. «Поэтическую речь живит блуждающий, многосмысленный корень. Множитель корня — согласный звук, показатель его живучести», — писал Мандельштам в 1923 году в статье «Vulgata», желая русской поэзии освободиться от «литании гласных» и выйти в открытое море живой речи. Его воронежские стихи — настоящий праздник согласных звуков и многосмысленных корней, но и литания гласных в них, конечно, тоже слышится — безошибочно точная мелодика, красота и глубина звучания: «Есть женщины сырой земле родные, / И каждый шаг их — гулкое рыданье...»

Осип Мандельштам в Тамбове. Декабрь, 1935 год

Фото: «Тогда»

Радость и свобода работы со словом входит в самую ткань мандельштамовского стиха и передается читателю — иной раз поверх понимания или до него — передается то, что выражено мандельштамовскими метафорами сло́ва и творчества: «стихов виноградное мясо», «слово-колобок», «брюссельское кружево», «появление ткани», «ворованный воздух», «дырка» в «бубличном тесте». Но и «дикое мясо», «сумасшедший нарост» незаживающей раны — тоже метафора писательского слова. Воронежские стихи вобрали в себя и полноту отчаяния, и радость слияния с миром, с его красотой, и точное знание близкой смерти, и «ясную догадку» о бессмертии; в них сошлись земля, которую Мандельштам впервые увидел вблизи и почувствовал, и небо, которое было для него пустым и далеким, а теперь вот стало родным и близким, в них соединилась жажда жить («Я только в жизнь впиваюсь и люблю...») и крестная мука: «И резкость моего горящего ребра / Не охраняется ни сторожами теми, / Ни этим воином, что под грозою спят». Виртуальные путешествия по всему свету, разговоры то с Вийоном, то с Рембрандтом, ви́дение прошлого и будущего, «равнины дышащее чудо», «вехи дальние обоза», «сосновый синий бор», «клейкая клятва листов» и воздух, много воздуха — он «легкий», «мертвый», «голубой», «сумрачно-хлопчатый», «версткий», «степной», «дощатый», «стриженый» — много «ворованного воздуха» в воронежских стихах, когда сам поэт физически почти уже не может дышать, («Дыхание всегда затруднено» — пишет он Вере Яковлевне Хазиной). Это стихи широкого дыхания, «страшной искренности» (Аверинцев) и последней свободы — свободу вообще я назвала бы существом его поэзии и, конечно, прозы тоже — не только «Четвертой прозы», но и, скажем, «Путешествия в Армению», что, может быть, не так очевидно.

Мандельштамовское свободное слово — «гибнущим подмога». Он это сказал о женщине в стихотворении, которое Анна Ахматова назвала «лучшим любовным стихотворением 20 века» («Мастерица виноватых взоров...»). А я бы тоже лучшим назвала другое:

Жизнь упала, как зарница,

Жизнь упала, как зарница,

Как в стакан воды ресница,

Изолгавшись на корню,

Никого я не виню.

...........................

Есть за куколем дворцовым

И за кипенем садовым

Заресничная страна, —

Там ты будешь мне жена.

Выбрав валенки сухие

И тулупы золотые,

Взявшись за руки, вдвоем

Той же улицей пойдем.

«Валенки сухие и тулупы золотые» — вот такой образ счастья. Тут можно задуматься о золотом и золотистом в стихах Мандельштама, а также о синем, белом, черном, черно-зеленом в его палитре — об этом можно думать и писать, а можно просто читать стихи и видеть мир его глазами. Новизна образов и красота звучания делают их живыми, как будто вчера написанными.

21 января 1937 года Мандельштам писал из Воронежа Юрию Тынянову: «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе».

Так и случилось. Мандельштам, действительно, становится год от года понятнее и читается все шире — гораздо шире, чем 30 лет назад, когда массовыми тиражами он вышел к читателю. Хороших поэтов немало, а он такой один. Он становится нашей речью, и вопрос уже не в том, насколько он понятен, а в том, как и чем мы можем на него откликнуться. Когда-то замечательный исследователь поэзии Юрий Левин вместо доклада на юбилейной лондонской конференции выступил на тему: «Почему я не буду делать доклад о Мандельштаме» — это было в 1991 году, Мандельштам был уже не «ворованным воздухом», а разрешенным писателем, и казалось, что заниматься им больше не стоит. Этот крен восприятия ощущается до сих пор, хотя принимает теперь иные формы. Судьба Мандельштама очень страшная, но пусть она не заслоняет от нас его стихи, пусть он будет нам товарищем и по несчастью, и по счастью, которое мы когда-нибудь заслужим.

«...Сказать ему: нам по пути с тобой».