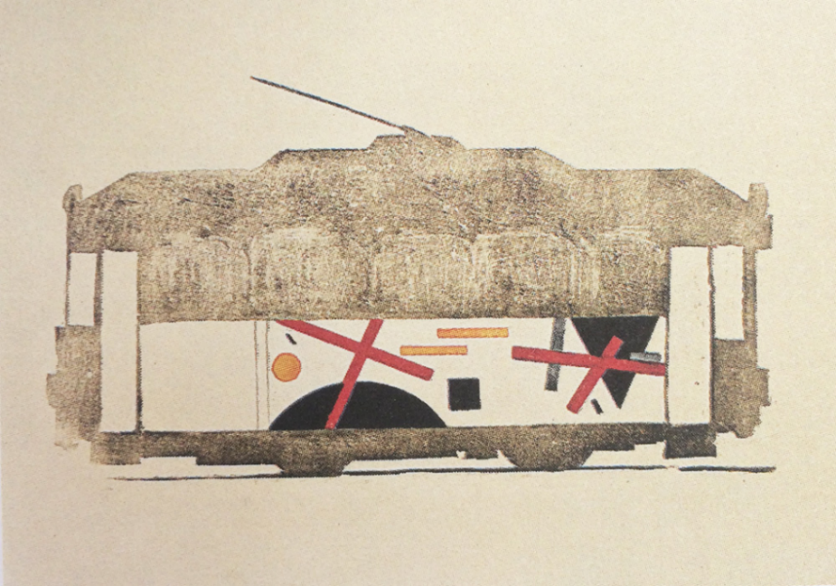

Схема трамвая

Виктор Щебень — о «техническом чуде» третьеклассника Митурича в контексте российского авангарда 1910–1930-х годов

Творческий импульс, заданный Великим Движителем Велимиром Хлебниковым на заре рождения русского авангардного искусства, дал множество самых неожиданных плодов, и среди них — стойкий интерес к образу городского трамвая, укоренившемуся как в городском фольклоре 1920–1930-х годов, так и в работах отдельных художников- и поэтов-конструктивистов. Об одной такой попытке освоить «трамвайную» тему будущим художником — книжным иллюстратором Маем Митуричем, чей столетний юбилей мы отмечали в этом году, специально для «Горького» написал свободный комментатор Виктор Щебень.

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Взять в свое распоряжение сыну моему возлюбленному Маю Петровичу Митуричу-Хлебникову с тем, чтобы он взял на себя труды донести до света наши труды, умно, с наименьшим повреждением собрания, присоединим к ним также и свои труды, начиная с 4-летнего возраста.

Петр Митурич. Завещание (1943)

— Скажи мне, кондуктор, скажи мне, вожатый,

Где брат мой двоюродный Трам?

Его я всегда узнаю по глазам,

По красной площадке и спинке горбатой.

Осип Мандельштам. Два трамвая.

В гостях у художника

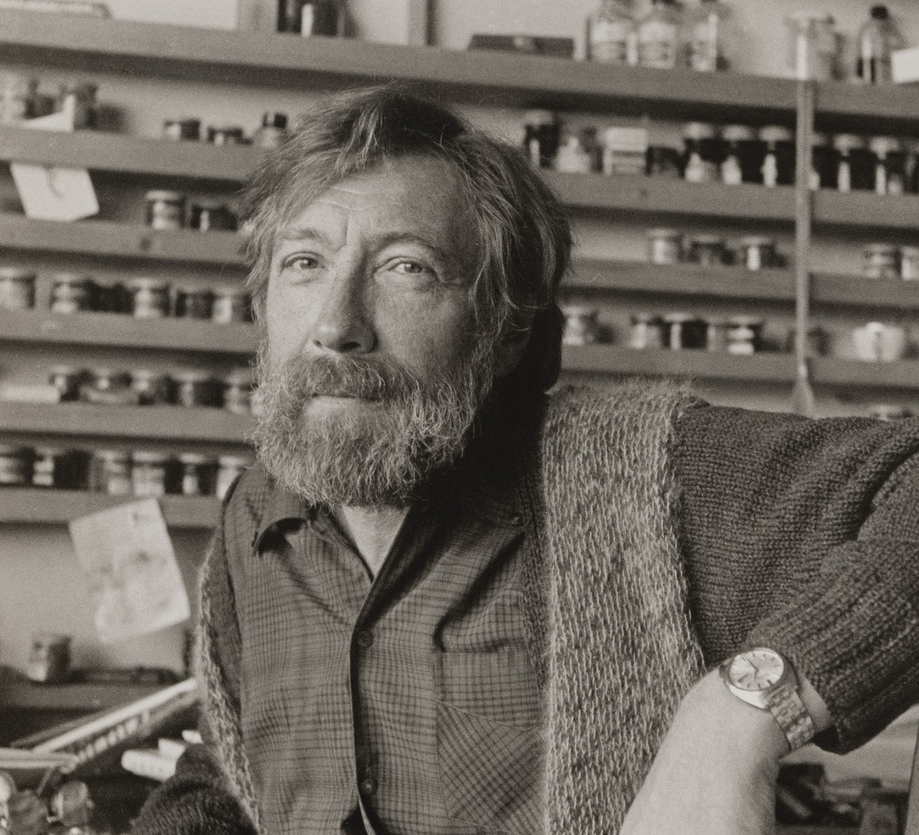

Двадцать лет тому назад, когда мы были моложе и мир был лучше, одна американская аспирантка, переводившая на английский язык Велимира Хлебникова (теперь она профессор и известная переводчица русской и чешской прозы) познакомила меня, мою жену Светлану и пятилетнюю дочку Анну с замечательным художником Маем Петровичем Митуричем (1925–2008) — сыном друга Велимира Хлебникова, художника-авангардиста Петра Митурича (1887–1956), и сестры поэта, художницы Веры Хлебниковой (1891–1941). Май Петрович — прекрасный живописец и график — лучше всего известен как иллюстратор детских книжек, создавший в них особый наивно-живописный мир, который невозможно спутать ни с какой другой творческой фантазией. Мастерская художника находилась в высотном доме у Киевского вокзала, на Брянской улице. Мне ее гостеприимный и добродушный хозяин показался чудесным и таинственным дедушкой. Когда он прищуривался (глаза художника), то чем-то напоминал загадочного актера Янковского.

Из студии Митурича мы вернулись с подаренной дочке тарелочкой, на которой была изображена Муха-Цокотуха, и картиной-натюрмортом, изображавшей ветку цветущей вишни в разноцветной вазочке. Эта картина висит у меня за спиной сейчас, когда я пишу этот небольшой текст. Она для меня, человека, замороченного суетой и филологическими писаниями, всегда была своеобразным средством улучшения настроения и прояснения мысли: как будто каждая маленькая деталь смотрит на тебя одновременно детским и сосредоточенно умным (прищуренным) взглядом. Одним словом, удивляйся и фокусируйся.

Но речь здесь пойдет не об этой картине, а о случайной находке, которая помогла мне лучше (нагляднее) понять генеалогию авангардистского художественного воображения, преломленного в наивном творчестве ребенка, глубоко укорененном в семейном предании.

Трамвай-желание

Я «по работе» искал цитату из воспоминаний о Велимире Хлебникове и в книге астраханского ученого А. А. Мамаева «В Хлебникове есть всё…» (2010) нашел (как и обещало ее название) следующий пассаж, рассказывающий о его племяннике-художнике:

Однажды Май увидел в витрине магазина игрушечную плитку и трамвайчик, пришел домой и сел рисовать. «Я пошлю рисунки в журнал „Пионер“ и заработаю на игрушки», — заявил он отцу. Отец расстроился: «Сынок! никогда не рисуй для денег. Я для тебя заработаю. Я дам тебе и на плитку, и на трамвай». В «Пионер» Май все же подал. Учась в четвертом классе, он со своим приятелем построил движущийся трамвай, населенный смешными бумажными пассажирами. Заметка об этом техническом чуде была напечатана в журнале «Пионер» с фотографиями юных изобретателей. Ребята получили по диплому и по шоколадке в виде премии[1].

Эти сведения восходят к воспоминаниям самого художника, опубликованным в полном виде в книге-альбоме 2015 года, составленной его дочерью Верой Маевной Митурич-Хлебниковой:

Был у меня еще один дружок — Руслан Загаринский. Когда мы были еще в четвертом классе, мы с ним построили движущийся трамвай. Трамвай этот, населенный смешными бумажными пассажирами, с жужжанием ездил вперед и назад по недлинным рельсам. Заметка об этом техническом чуде была опубликована в журнале «Пионер» с нашей фотографией около трамвая и схемой. А сам трамвай попал на какую-то выставку, посвященную комсомолу, да там и пропал. Нам с Русланом выдали по диплому с профилем Ленина и по шоколадке в виде премии (с. 43).

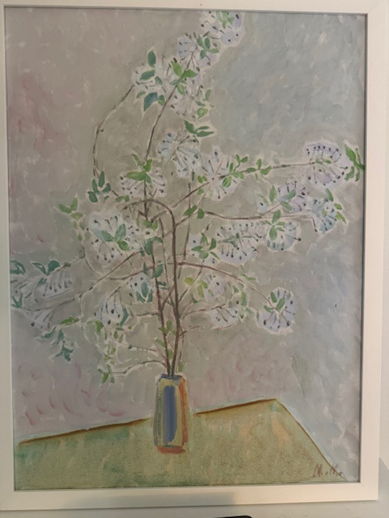

Эта история оказалась абсолютно правдивой (только класс мемуарист перепутал — третий, а не четвертый). В самом конце апрельской книжки журнала «Пионер» за 1936 год (там, где впервые была опубликована знаменитая история о «глокой куздре», которая «штеко» «будланула» «бокра», «покудрячила» «бокренка» и с тех пор волнует аналитические умы лингвистов и бесконтрольное воображение прозаиков, поэтов и художников) напечатана заметка под названием «Как мы делали трамвай» с фотографией двух сосредоточенных мальчиков и схемой трамвая:

Нам захотелось сделать трамвай, чтоб он был совсем как настоящий. Сперва мы из частей «конструктора» сделали каркас — остов трамвая. Мотор у нас был, мы привинтили его. Мы сами придумали применить червячную передачу, чем достигли медленного вращения ведущей оси.

Из проволоки сделали дугу и вставили ее. Наш трамвай не только движется, он и освещен электрической лампочкой, как настоящий трамвай. Мы ввели трансформатор для понижения тока до 6 вольт для лампочек.

Когда все уже было совсем готово, мы вычертили на картоне покрышку, раскрасили ее и укрепили на каркасе.

Вот трамвай и готов.

На нашей схеме видно все его устройство.

Май Митурич и Руслан Загаринский, ученики 3-го класса 12-й школы СОНО.

Схема: а) мотор, б) червячная передача, в) трансформатор, 7) дуга (принимает оба полюса), д) лампа, е) штепсель (с. 122)

Конечно, юный изобретатель Май (на фото справа[2]), учившийся в начальной школе в Милютинском переулке и посещавший кружки в Доме пионеров в Потаповском переулке[3], появился на странице этого журнала не совсем случайно. В середине 1930-х годов иллюстрации его отца, заказанные другом семьи М. Ашкенази, художественным редактором журнала, печатались почти в каждом номере «Пионера» — одного из лучших и самых изобретательных детских изданий, рожденных в 1920-е годы. Так, в том же апрельском выпуске, в который была включена фотография Мая и Руслана, вышли рисунки Петра Митурича к «Мятежнику Моти Гадж» Р. Киплинга в переводе М. Кондратьевой (потом Май Митурич будет также иллюстрировать Киплинга).

Нельзя точно сказать, кто именно из друзей нарисовал схему трамвая, но, кажется, что это был Май: рисунок получился очень динамичным и живым. Более того, колесики-глазки с точками внутри и горящая лампочка под потолком в самом рудиментарном виде напоминают будущую изумленно-схематическую манеру Мая Митурича, представленную и на моей «светящейся» картине с «глазастыми» цветками вишни. Это наблюдение, разумеется, субъективно и потому ненаучно. Но факт остается фактом: Митурич на всю жизнь запомнил свой «настоящий трамвай», созданный по образу и подобию игрушечного, увиденного им на витрине.

В этой небольшой статье (по жанру — эссе) я хочу показать, что детская история о трамвае представляет собой не просто колоритное воспоминание, а своего рода прообраз или эмблему биографической легенды Мая Митурича и лежащей в ее основе авангардистской традиции (показательно, что за этим эпизодом в мемуарах следует еще одна история-притча о том, как Май с другом Русланом сами собрали велосипед, разобрали его на половинки, а потом сделали отдельно два велосипеда, для каждого изобретателя-мастера)[4].

Техническая утопия

В одном из интервью Май Митурич утверждал, что художник в системе ценностей, усвоенной им от родителей, должен уметь создавать самые разные вещи своими руками:

Я с детства был воспитан так, что художник — это Художник, он должен уметь делать все. Леонардо был художником, но делал и вертела, и вертолеты. Я, конечно, не равняю себя с Леонардо, но настоящий мастер должен уметь многое. К тому же живопись — это способ наиболее полного выражения художника.

Это утверждение, как мне кажется, позволяет лучше понять техническую утопию, представленную в истории о трамвае. С одной стороны, сделанный мальчиками макет «настоящего трамвая» прекрасно вписывается в советский проект технического образования юношества, у истоков которого были многие авангардисты и конструктивисты 20-х годов. В статье «Какие книги нужны юным техникам», опубликованной в журнале «Техническая книга» в том же 1936 году, читаем: «Дети строят деревянные педальные автомобили, движущиеся модели трамваев, троллейбусов, паровозов. Строят модели генератора Ван-дер-Граффа для расщепления атомного ядра, подводные лодки, ультракоротковолновые передвижки» и т. д. В очерке Григория Адамова «Завоеватели» 1935 года, посвященном детскому техническому моделированию и изобретательству в середине 30-х годов, описываются экспонаты выставки в Политехническом музее, включающие и макет трамвая, возможно, послуживший руководством к действию для Мая и Руслана (если только это не тот же самый макет, о котором потом сообщит «Пионер!»):

Вот крохотный вагон электрического трамвая на круговом рельсовом пути. Вилка воткнута в штепсель, пущен ток в трамвайный провод, и малютка, сердито фыркая и рассыпая кругом себя голубые искры из-под колес, торопливо катится по кругу, дребезжа и погромахивая, как его взрослый московский брат, и гирлянда крошечных фонарей на лилипутских столбах освещает его шумный рейс. Забавно?! Но под вагончиком спрятан настоящий электрический мотор с якорем и обмоткой, с магнитом, щетками, сделанный детскими руками из утиля, отбросов, а вагон имеет колеса, кузов с площадками, дверями, скамьями, электрическими лампочками, электрической проводкой. И все это надо рассчитать и сделать![5]

С другой стороны, проект юных изобретателей, задумавших реализовать мечту о настоящем трамвае, оказывается концептуально близок эстетическим и моральным ценностям семейства Митуричей, свято хранившего «заветы» Велимира Хлебникова — поэта изобретателей, противопоставленных «приобретателям» (вспомним слова отца Мая о неприемлемости искусства за деньги, по крайней мере в юные годы).

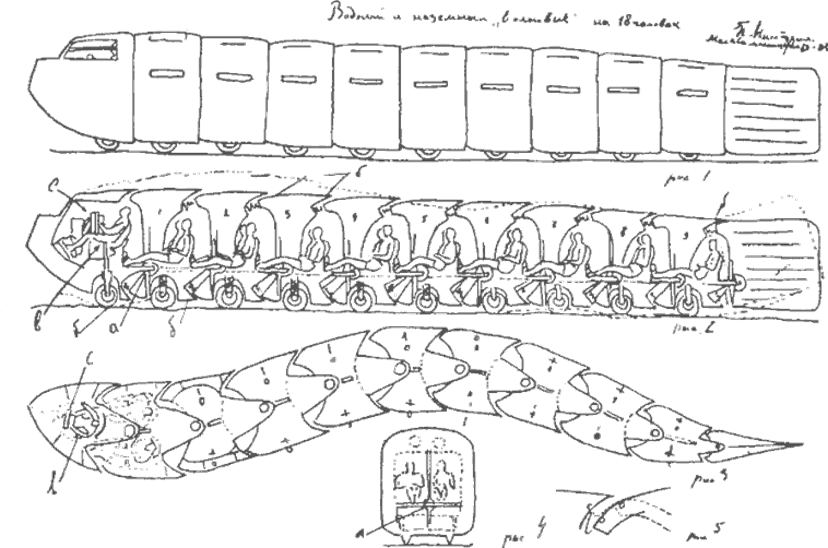

Сам Петр Митурич был художником-изобретателем. Несколько десятилетий своей жизни он посвятил разработке теории и созданию макетов «волновиков» — плавающих, наземных и летательных аппаратов, включенных в гармоническую (волновую) жизнь самой природы. «Кроме занятий живописью, — признавался он в своем „Автоотчете“, — меня интересовала проблема вскрытия истинных закономерностей динамики живых существ в полете, плавании и наземном движении». Существующие учения его не удовлетворяли и, изучив «волновую природу движения», он придумал целый «ряд аппаратов — „волновых движителей“», действие которых подтвердило правильность его «понимания динамики природы». Таковы, с гордостью заключал художник-изобретатель, «результаты приложения моего „чувства мира“ в области познания»[6].

Старший Митурич утверждал, что уже нельзя двигаться по земле на телегах и поездах, ибо «это слишком медленно, слишком тоскливо и слишком не соответствует современному складу души человека». О своих «волновиках» он мечтал «с детства, играя и подражая, а творчески — с 16 лет». В 1933 году он получил авторское свидетельство на «движитель в форме рыбьего корпуса для судов, глиссеров, самолетов и дирижаблей»[7]. Он также изобрел волновик-гидросамолет и дирижабль, который «в отличие от обычных типов дирижаблей, приводимых в движение от моторов пропеллерами», «получает продвижение благодаря колебательно-пропульсивному движению его корпуса, возникающему при вращении продольного вала с грузами, расположенными на нем с разным эксцентриситетом»[8]. Особые надежды он возлагал на наземный аппарат «Скакунец», который приводился в действие «мускульными усилиями седоков» (в упомянутой выше книге-альбоме 2015 года воспроизведен забавный чертеж этого готового выпрыгнуть из картинки изобретения). Проекты наземных пассажирских «волновиков» Митурич отправил в Министерство путей сообщения, но ходу им там не дали. Пользуясь случаем, рассмотрим следующую схему наземного гусеничного «волновика», спроектированного Митуричем (обратите внимание на велосипедистиков внутри чертежа):

Как указывает известный американский искусствовед Джон Боулт в статье «Крылья свободы: Петр Митурич и аэроконструктивизм», проекты Митурича были частью утопического конструктивизма 20-х годов (идея «материализации искусства») и в целом совпадали «с концепцией Чужака и других конструктивистов о „жизнестроении“, согласно которой искусство должно стать компонентом „активной культуры“ [Чужак 1927]» [9]. В письме к главному редактору журнала «Наука и техника» (Москва, 2 июня 1930 года) Петр Митурич просил адресата серьезно отнестись к отправленным рисункам и описанию одного из его изобретений, раскрывающего «тайну движения организмов природы, так как все они волнообразны или имеют таковое происхождение, будь то полет птицы, плаванье рыбы, ползание змеи или передвижение на ногах»[10]. Этот труд Митурич посвятил «памяти Великого Движителя Велимира Хлебникова»[11]. Несколько лет спустя, во время войны, Митурич-старший писал сыну о новой версии этого изобретения, в очередной раз соединяя исследовательское воображение с живописью и учительством:

Затеял новый проект волновика. Сегодня ждал интересующихся моими изобретениями людей. Сами напросились и не явились! Видно, променяли на чечевичную похлебку на стороне. Заинька, твои рисуночки так хороши. Ты заведи себе альбомчик и делай их почаще. Как это важно, приобрести навык свободного выражения своих впечатлений и мыслей карандашом на бумаге. У тебя в письмах так и получается, а дальше еще полнее будешь давать характеристику образа, но так же просто и скорописью[12].

Следует подчеркнуть, что на протяжении десятилетий художник-изобретатель строил свои модели дома, «используя скудные подручные средства и материалы» и вовлекая сына в свою лабораторию идей и прожектов. В известном смысле проект трамвая был следствием отцовской страсти к моделированию, из которой, правда, ничего не вышло. «Отец, — вспоминал Май, — гордился своими авторскими свидетельствами на проекты волновиков, но кроме как в виде самодельных маленьких моделей ни один из них не был реализован»[13].

Не будет преувеличением сказать, что история о создании «настоящего», движущегося по искусственным рельсам трамвая в мемуарах Мая Митурича является иллюстрацией технического кредо отца, восходящего к мечте о «Союзе Изобретателей» Велимира Хлебникова. Примечательно, что одним из первых заказов, полученных М. П. Митуричем после окончания учебы в Московском Полиграфическом институте (бывшем ВХУТЕМАСе, где преподавал его отец) был скрупулезно нарисованный для какого-то буклета Сельхозиздата «трактор в разрезе».

Биография трамвая

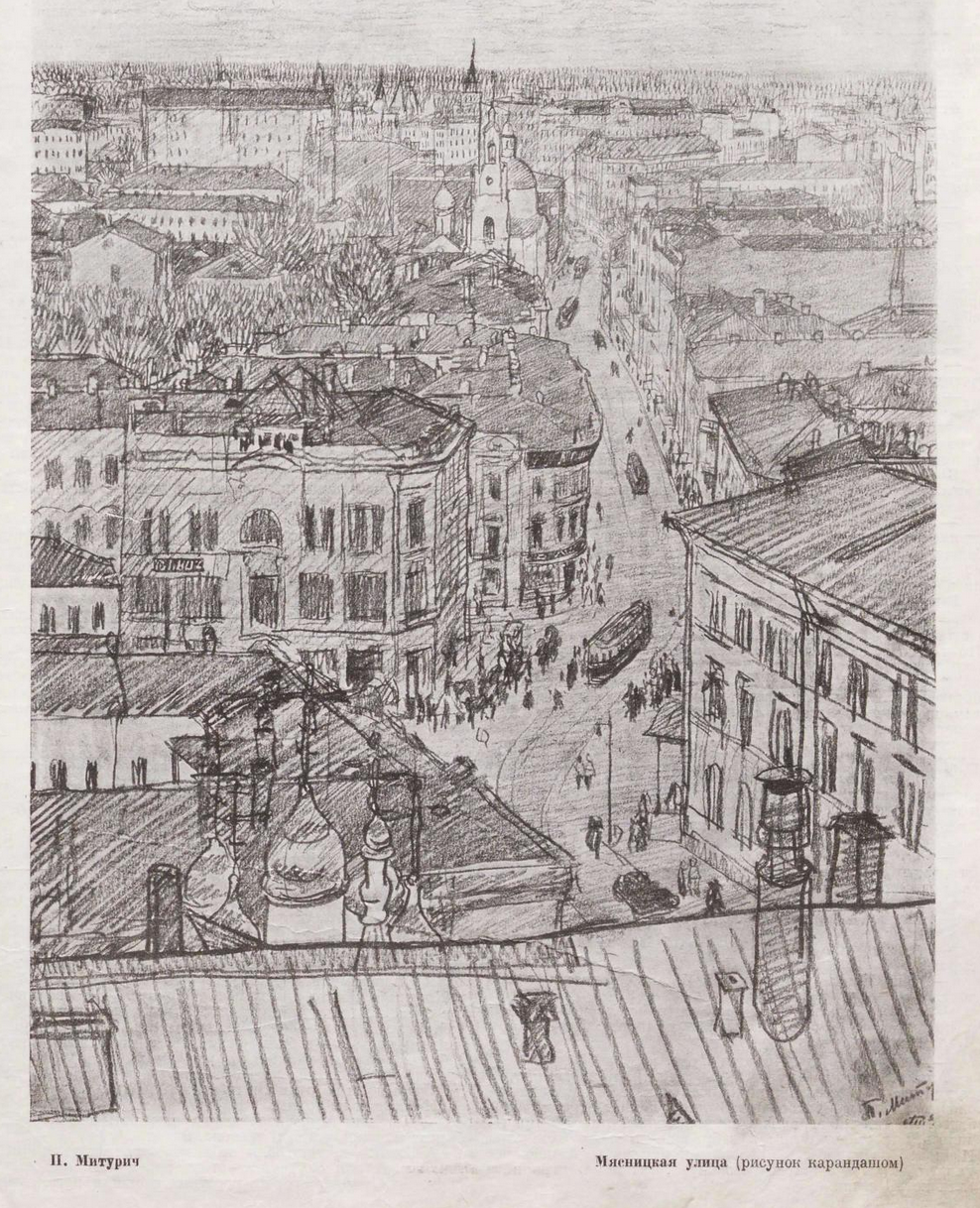

Но почему внимание юного Мая привлек трамвай и трамвай «вещный», хотя и игрушечный, красочный, а не идеологически-утопический? Надо полагать, здесь сказались детские впечатления москвича. Квартира-мастерская (точнее, жилая комната «неправильной формы площадью 33 кв. метра») Петра Митурича находилась на последнем этаже девятиэтажного дома на Мясницкой, где жили художники, педагоги и сотрудники ВХУТЕМАСа.

Лифт на «верхотуру» Митуричей не ходил, и подниматься нужно было по черной лестнице до девятого этажа, отсюда «открывался захватывающий вид на город, сначала — на ближайшие крыши домов и купола церквей, на живописные повороты улицы с тренькающими на бегу трамвайчиками, с крошечными людскими фигурками на тротуарах, а потом — на бесконечно разнообразные очертания зданий вдали, их навершия, затейливые трубы и башенки, далекие силуэты Кремля»[14]. Это описание явно восходит к карандашному рисунку Петра Митурича «Мясницкая улица», опубликованному в «Красной ниве» 7 февраля 1924 года. Обратим внимание на маленький трамвай внизу:

Подобный взгляд сверху на трамвай хорошо иллюстрирует и фотография в «Пионере» (приведенный выше рисунок П. В. Митурича, как любезно указала нам дочь Мая Митурича Вера Маевна, нарисован был не из окна, выходившего в сторону Кремля, а с площадки на крыше дома).

Самое обращение будущего художника к образу трамвая также было своего рода наследственным делом. Известно, что трамвайная тема занимает заметное место в предании российского авангарда. В 1915 году состоялась Первая футуристическая выставка «Трамвай В», на которой Казимир Малевич показал «заумную» картину «Дама на трамвайной остановке» («Дама в трамвае», конец 1913 — начало 1914 года). Как вспоминал А. Лурье, «выставка „Трамвай В“ была одной из главных стадий деятельности Митурича», который, подобно Хлебникову и Татлину, «обладал свежестью и творческой изобретательностью». Так, «он придумывал самые невероятные вещи, например иллюстрации к учебникам»[15].

Трамвай изображен в кубофутуристических работах А. К. Богомазова, О. Розановой и И. Пуни. В 1920-е годы он привлекает к себе внимание художников-авангардистов как движущийся «носитель рекламы»[16]. В этом контексте стоит упомянуть набросок супрематической росписи агитационного трамвая, созданный витебским учеником Малевича Александром-Борисом Цейтлиным:

Представленный эскиз связан с праздничным оформлением города к 1 мая (1920). В знаменитом альманахе «УНОВИС № 1» воспроизведены похожие работы Цейтлина и Нины Коган. Все они выполнены на основе специального клише, схематично изображающего трамвай[17].

Динамический потенциал трамвая активно использовался в творчестве фотографов и кинематографистов 20-х годов. В «Человеке с киноаппаратом» (1929) Дзиги Вертова Казимир Малевич обнаружил «огромное количество элементов (кадров) именно кубофутристического порядка», среди которых особо выделил «целый ряд моментов сдвига движения улицы, трамваев со всевозможными сдвигами вещей в их разных направлениях движения, где строение движения уже не только идет в глубину к горизонту, но и развивается по вертикали»[18]. Фоторепортаж А. Родченко (соседа Митуричей-Хлебниковых) с трамваем № 4 на Мясницкой (улице, где жили Митуричи) был напечатан в журнале «Смена» 29 июля 1931 года (№ 20):

Впоследствии трамвай утрачивает былую привлекательность для художников-экспериментаторов и в 1930-е годы становится реалистической деталью советского быта и городского пейзажа, фигурирующей в фольклоре[19], живописи, прозе и многочисленных очерках-фельетонах и рассказах того времени (например, у М. Зощенко). Наконец, как точно заметила Александра Салиенко в статье, продолжающей «трамвайную одиссею» Р. Д. Тименчика[20], с середины 1920-х годов трамвай часто выступает в роли персонажа в детской литературе[21].

Мы бы уточнили, что старый модернистский трамвай не исчезает, но вытесняется под влиянием целого ряда социальных и политических факторов в детскую литературу и иллюстрацию (можно сказать, что его российский маршрут идет от (эго)футуристических репрезентаций и «Заблудившегося трамвая» Николая Гумилева к «зайчикам в трамвайчике» Корнея Чуковского и «Двум трамваям» Осипа Мандельштама)[22]. При этом наивный «детский взгляд» на трамвай по-своему преодолевает теоретическую антропоморфизацию вещи и ее «динамизацию»[23], превращая объект в увиденный заново игровой образ или, точнее, образ, который можно материализовать в движущуюся игрушку и который потом так приятно «разыгрывать» в воспоминаниях.

Действительно, в детской литературе второй половины 20-х — 30-х годов трамвай сверкает, звенит, несется, смеется, пугает прохожих и крутит пассажирами и юными читателями, как куздра бокрами: «Вот трамвай летит вперед, / А за ним бежит народ. / Усмехаются, / Улыбаются, / Удивляются, / Поражаются…» Даже в демоническом «Мастере и Маргарите» (1928–1940) сцена с трамваем (который, как полагают некоторые исследователи, был воображаемым, ибо не ходил у Патриарших прудов) и отрезанной им головой влиятельного рапповского критика представлена едва ли не как веселый ужастик, напоминающий не истерические северянинские «кости под трамваем», а перерезанного «заиньку» из «Айболита» 1929 года (но я на этом не настаиваю).

Понятно, что эстетическая привлекательность трамвая для ребенка очевидна (я сам помню, как поразило меня в детстве появление в Москве обтекаемых по форме чешских вагонов с волнистыми сидениями из стеклопластика, необычным — люминесцентным — светом и каким-то особым, пластмассовым, запахом внутри и сверкающей красно-белой или желто-белой окраской снаружи). Примечательно, что трамвайные впечатления занимают особое место в воспоминаниях М. П. Митурича о середине 30-х годов, где они связываются с удальством и опасными приключениями: дети бесплатно катаются на трамваях, кладут монеты на трамвайные пути, перебегают, к ужасу мам, дорогу перед самым носом трамвая (маленький Митурич, отскакивая от несущегося трамвая, попадает под автомобиль и, к счастью, отделывается одним веселым испугом).

Динамический образ

Подведем итоги. Мы видели, как советский мальчик по имени Май (рифмующимся с трамваем[24]) из семьи профессиональных авангардистов, почитавших Хлебникова как основателя и пророка нового искусства, с самых ранних лет впитывал артистическую атмосферу и футуристическую идеологию (и эйдологию) старших. «Отец, — вспоминал он, — любил, когда приходили художники. Начинались разговоры об искусстве, и я невольно их впитывал. Думаю, мои представления об искусстве сложились из этих разговоров, из рассуждений отца, которые до сих пор остаются для меня ориентиром, заветом…»[25] Метафорически говоря, Май Митурич успел вскочить на подножку трамвая той культуры, которой уже не было или, точнее, которая продолжалась теперь на иных путях — детских стихотворений, технических прожектов и игровых иллюстраций.

Неудивительно, что запомнившаяся будущему художнику детская история (увиденная на витрине игрушка; нарисованная техническая схема и сделанная собственными руками «настоящая» маленькая машина с раскрашенной покрышкой и бумажными пассажирами внутри) нашла впоследствии преломление в его творчестве.

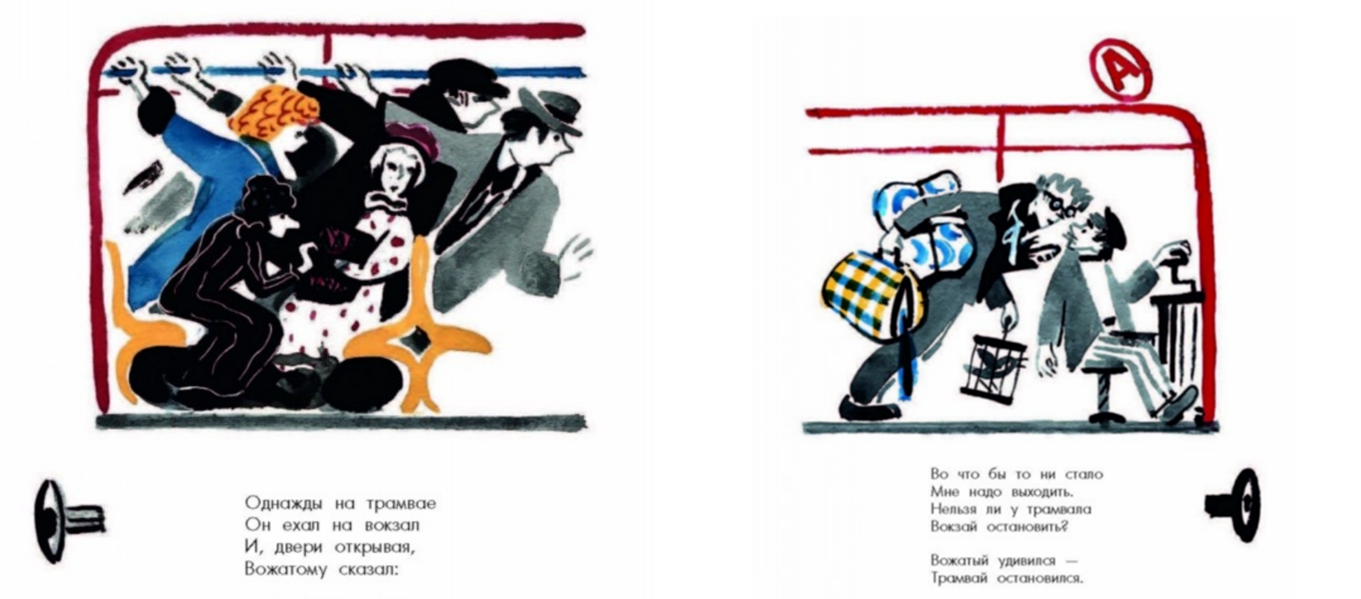

Об этом, в частности, говорят иллюстрации к трамвайной сцене «Человека рассеянного» С. Я. Маршака, сделанные для заказанного издательством «Советская Россия» в 1962 году сборника и сохранившиеся в эскизах. (В образе Рассеянного, по признанию Митурича, нашли отражение черты литературного секретаря Маршака и в будущем специалиста по творчеству Даниила Хармса Владимира Иосифовича Глоцера).

Попробуем рассмотреть эти рисунки в обратной, так сказать, перспективе — как восходящие к тому первотрамваю:

Первое, что обращает на себя внимание зрителя, — это динамическое разворачивание почти абстрактного образа: иллюстрация, сопровождающая фрагменты текста, выделенные «глазообразными» заклепками-прицепами, движется и играет наклоненными фигурами, волнистыми линиями и пестрыми красками внутри схематически изображенного трамвая, который в итоге — благодаря удивлению вожатого, пойманному художником, — «останавливается» в иллюстрации-образе[26]. Verweile doch! du bist so schön! («Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»).

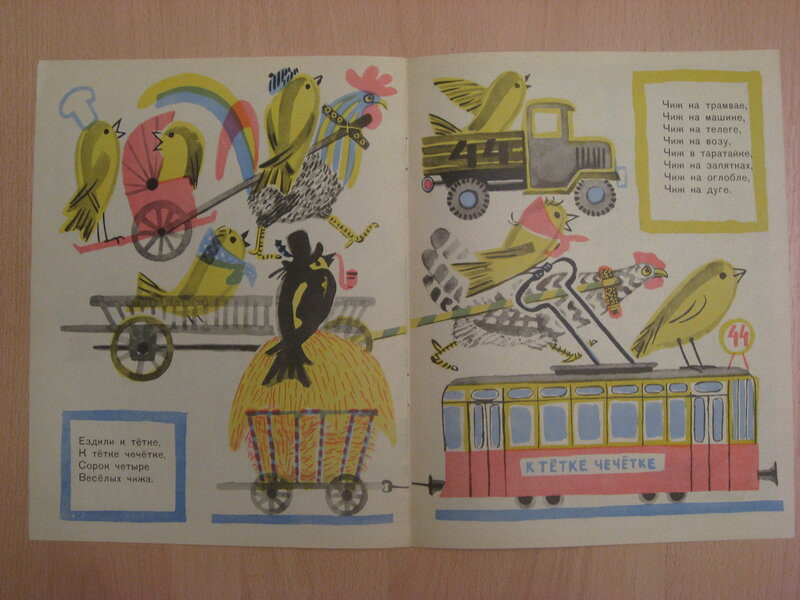

Чудесный трамвай № 44 с кнопковидными буферами-амортизаторами, соединяющими части текста и образы, изображен Маем Митуричем и на иллюстрации к стихотворению Даниила Хармса о 44-х веселых чижах (изд. 1965 года), направляющихся к тетке-чечетке (напомним, что мимо «старого» дома Митуричей проходил трамвай № 4, запечатленный на фотографии Родченко):

Иначе говоря, трамвайная тема в творчестве Митурича — сына Митурича проделывает круг: изобретенный им и его другом «настоящий трамвай», «населенный смешными бумажными пассажирами», с жужжанием ездивший «вперед и назад по недлинным рельсам», трансформируется в собственный рисунок (рисунки) трамвая. Последний предстает здесь как маленькое художественное чудо, восходящее к чуду, в шутку названному Митуричем-мемуаристом техническим, — изобретению, попавшему на какую-то выставку, посвященную комсомолу, и там и пропавшему, как портрет в фантастической повести Гоголя. Ироническим пуантом истории о трамвае в детстве художника является заключающее ее сообщение о полученной юными изобретателями «премии» — дипломе с профилем Ленина (тоже своего рода чертеж) и двумя шоколадками (вот это уже настоящее). Впрочем, Митурич тут несколько лукавит, ведь главной наградой для сына художника была публикация фотографии изобретателей со своим изобретением и его схемой в популярном детском журнале, с которым активно сотрудничал отец мальчика, всегда служивший для него эстетическим и нравственным ориентиром.

«Главное, что художники круга М. Митурича наследовали от прошлого, — писала Н. А. Розанова в статье „Две книги С. Маршака, иллюстрированные М. Митуричем“, — это бескомпромиссно серьезное отношение к работе в детской книге. Когда автору „Маленького принца“ было шесть лет, он нарисовал удава, проглотившего слона, а взрослые думали, что это шляпа. Впоследствии он не раз показывал этот рисунок новым знакомым, проверяя способности их воображения. Надо полагать, что, если бы Май Митурич увидел этот рисунок или любой другой, выполненный ребенком, он сумел бы понять его смысл»[27]. Не только понять, скажем мы, но и поставить этого воображаемого удава на рельсы и заставить двигаться вместе с теми, кто там внутри, жужжа и сверкая, как настоящий — а не утопический — трамвай.

В конце концов художник Май Петрович Митурич-Хлебников, столетие со дня рождения которого пришлось на этот год, шел по пути отца и «великого Движителя» своим собственным — сосредоточенно-эстетическим — маршрутом.

Выражаю глубокую признательность Вере Маевне Митурич-Хлебниковой за ценные консультации. Благодарю моих коллег Kirsten Lodge, Александра Павловского, Светлану Коршунову, Илью Виницкого и Александра Самойлова за советы и замечания.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Мамаев А. А. В Хлебникове есть всё. Исследования. Статьи. Астрахань, 2010. С. 45.

[2] Эта фотография из семейного архива без сопровождающего ее текста и указания на публикацию в апрельском номере «Пионера» была воспроизведена в книге: Май Митурич. Воспоминания. Живопись и графика. М., 2015. С. 43. Отретушированный дубликат этой фотографии и был опубликован в журнале.

[3] Благодарю Веру Маевну Митурич за любезную справку и уточнения к этой статье.

[4] К сожалению, мне пока не удалось идентифицировать друга М. П. Митурича Руслана, жившего на первом этаже «дома ВХУТЕМАСа». Не был ли он сыном астраханско-московского литератора Александра Даниловича Загорянского (1900–1973), ответственного редактора центральной газеты «Голос рыбака» и ученого секретаря и помощника главного редактора «Малой Советской энциклопедии»?

[5] Молодая гвардия. 1935. № 8. С. 137.

[6] Митурич Н. П. Записки сурового реалиста эпохи авангарда. М., 1997. С. 6.

[7] Митурич П. В. Движитель в форме рыбьего корпуса… № 61967, от 8 января 1930 г. // Извлечения из описаний изобретений по авторским свидетельствам. М., 1933. № 11. С. 131.

[8] Митурич М. П. «Волновики» П. В. Митурича // Техническая эстетика. 1985. № 10 (262). С. 31.

[9] Боулт Джон А. Крылья свободы: Петр Митурич и аэроконструктивизм // Новое литературное обозрение. 2022. № 1(173). С. 85.

[10] Митурич П. В. Записки сурового реалиста эпохи авангарда. М., 1997. С. 106.

[11] Там же. С. 106.

[12] Там же. С. 138.

[13] Чегодаева М. Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых. М., 2004. С. 258.

[14] Ганкина Элла. Май Петрович Митурич. М., 1986. С. 7.

[15] Русский футуризм. Теория, практика, критика, воспоминания. Сост. В. Н. Терехина, А. П. Зименков. М., 1999. С. 434. По любопытному совпадению, краткая биография Петра Митурича помещена на сайте «Трамвай искусств».

[16] Салиенко А. П. »Заблудившийся трамвай» в советском искусстве 1920-х гг. // Русское искусство II. Неучтенные детали. СПб., 2020. C. 264.

[17] Смекалов Игорь. Графика во времени // Галерея. 2023. № 2. Источник цитирования.

[18] Малевич К. С. Собрание сочинений в 5 т. Т. 1. М., 1999. С. 303–304.

[19] Шкловский В. О трамвайном фольклоре // Звезда. 1933. № 5.

[20] Тименчик Р. Д. К символике трамвая в русской поэзии // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 754. Тарту, 1987. С. 135–143.

[21] Салиенко А. П. «Заблудившийся трамвай» в советском искусстве 1920-х гг. С. 274; Губайдуллина А. Н. Символика трамвая в поэзии ХХ века для детей // Известия Волгоградского гос. пед. ун-та. 2012. Т. 70. Вып. 6. С. 132–135.

[22] Модернистские репрезентации трамвая, конечно, были представлены и в западном искусстве. См. о трамвайной теме в английской литературе эпохи модерна в: Jason Finch, Powered modernity, contested space: literary modernism and the London tram; Jason Finch, Unruly Tramscapes: Literary Mobilities and 1930s London Tramway Closure Events // Transfers. 2022. March, 12(1). Pp. 51–69. Любопытно, что и в английской модернистской литературе «конец трамвая» приходится на 30-е годы (сокращение трамвайного движения в Лондоне).

[23] См. Сергей Ушакин. Динамизирующая вещь // НЛО. № 2. 2013.

[24] См., например, у Маршака: «Сегодня лучший день весны, / Сегодня Первомай! / Оркестры дальние слышны, / В цветных флажках трамвай…»

[25] Иллюстрирование — работа каторжная // Независимая газета. 18 октября 2007 года. Источник цитирования.

[26] По предположению Льва Оборина, эта сценка в стихотворении Маршака является отголоском призыва из гумилевского «Заблудившегося трамвая» «Остановите, вагоновожатый! Остановите сейчас вагон!» Лев Оборин. Между строк: «Заблудившийся трамвай» Николая Гумилева.

[27] Искусство книги. М., 1970. Вып. 6. С. 46–52.