«Свою подпольность я ощутил в свободные годы реформ»

Интервью с Сергеем Носовым

— Можно ли в наше время говорить о «петербургской прозе» или всемогущая глобализация размыла и этот творческий островок?

— От петербургских писателей ждут чего-то специфически петербургского. Они же часто отнекиваются, не хотят выглядеть островитянами. Помню, на одной литературоведческой конференции Битов сказал, что ему известны только два примера «петербургского текста»: «Где. Когда.» Александра Введенского и рассказ Геннадия Гора «Чайник». Ни там, ни там нет ничего характерно петербургского. Считается, в «петербургском тексте» находил выражение «петербургский миф», который полагали завершенным с исчезновением еще того, прежнего, настоящего Петербурга. Но в том-то и дело, что место это по-прежнему остается мифогенным. Свидетельств тому множество — даже в самом вопросе о «петербургской прозе» есть что-то от мифотворчества (никто же не говорит о специфически нижегородской прозе или, скажем, о парижской прозе). «Петербургский миф» не иссяк, так что и «петербургскому тексту», похоже, придется длиться — и, скорее всего, вопреки установкам авторов. Сам я с годами все больше и больше ощущаю влияние этого странного города, хотя и пытаюсь избежать зависимости. Вообще-то, такие вопросы лучше задавать не петербуржцам. Сторонний взгляд вернее. Мы внутри ситуации.

— Насколько изменился ландшафт петербургской литературы с начала нулевых годов?

— Насколько изменился ландшафт петербургской литературы с начала нулевых годов?

— Ландшафт, конечно, изменился, но важнее не сам по себе литературный ландшафт, а то, что его очертания сегодня теряются в сумерках, постепенно переходящих в ночную темноту. В начале нулевых мы были на солнечной стороне: издашь роман — и десятки рецензий, шумные презентации, обсуждения. И главное, это действительно кому-то было надо — трогало, радовало, злило. Сейчас ожидания общества менее всего связаны с литературой — тем более художественной. Новые имена... Ну вот Лев Наумов только что издал роман «Пловец Снов», который так и тянет назвать «петербургским», но ведь Лев Наумов уже не новое имя. Алла Горбунова нашла себя в прозе, но она и без того известный поэт. Владислав Городецкий — ему еще нет тридцати — в серии «Книжная полка Вадима Левенталя» дебютировал с дерзким сборником рассказов. Кирилл Рябов — совсем уж не юн, но имя его сейчас прозвучало. Не знаю, можно ли Романа Михайлова назвать петербургским автором и насколько он «новое имя», но этот эзотерик еще удивит. А чтобы совсем уж новые имена... Говорю же, сумерки.

— Есть ли сейчас авторы, которых можно назвать преемниками петербургских фундаменталистов?

— Ни литературным объединением, ни программным движением «Петербургские фундаменталисты» не были. Так нас однажды назвали, и это прижилось, а вообще-то мы являли собой принадлежащее своему времени содружество по отдельности сложившихся писателей, которым, как тогда обнаружилось, интересно общаться друг с другом и весело выступать вместе. Содружество не предполагает преемственности. Мне проще допустить наши влияния по отдельности — скажем, Павла Крусанова, или Татьяны Москвиной, или Александра Секацкого, с ним проще всего — он преподает, у него много учеников, часто приходится слышать: «Я ученик Секацкого». Но вот неожиданность: буквально на днях нам предложили собраться и выступить в одном петербургском клубе — там обнаружили, что «петербургскому фундаментализму» исполняется 20 лет.

— Согласно фабуле вашего романа «Хозяйка истории», важнейшие политические события определялись оргазмами простой женщины. Нет ли у вас ощущения, что сейчас в мире происходит нечто подобное?

— Согласно фабуле вашего романа «Хозяйка истории», важнейшие политические события определялись оргазмами простой женщины. Нет ли у вас ощущения, что сейчас в мире происходит нечто подобное?

— Время действие романа — в основном 70-е годы прошлого века: холодная война завершается, правительства демонстрируют договороспособность, в международных отношениях намечается относительная стабильность, предполагающая прогнозируемость событий (а героиня моего романа как раз обладала даром предсказательницы, чем и пользовались, кому надо), ну, с учетом того, что это все же гротеск и отчасти пародия. Сегодня же сама реальность кажется гротескной и напоминает пародию. Мы входим в эпоху турбулентности, непредсказуемости, невероятных событий и быстрых тектонических сдвигов, когда все в мире может перекорежиться в течение нескольких дней, а то и часов. Боюсь, моя предсказательница сегодня проявить себя не смогла бы.

— Каждый год выдаются престижные литературные премии, такие как «Национальный бестселлер», «Большая книга», «НОС» и другие. Они ставят своими целями открытие новых имен для массового читателя и пропаганду чтения. Не кажется ли вам, что сегодня эти премии, в первую очередь, выполняют задачу распределения регалий в узком кругу литературной тусовки?

— Из трех перечисленных премий я одну получил, а в двух других побывал финалистом, так что «распределение регалий» — это, наверное, про меня. На самом деле (по опыту знаю), таким вопросом задаешься всегда, когда твое сочинение остается незамеченным. А опасность, да, есть, и это касается любой премии, опыт Нобелевской — лучший пример. Но чем важны литературные премии, и особенно сегодня, когда авторитет литературы, прямо скажем, не очень высок? О том, что разные премии с их лонг- и шорт-листами дают читателю в условиях отсутствия критики какие-то ориентиры, говорилось много уже. А вот еще. Это напоминание. Напоминание нашему народонаселению, взыскующему истины и не умеющему утолить по ней тоску: надо же, есть, оказывается, такая штука — современная литература, и за нее дают премии, — знать, это все неспроста, может быть, она действительно чего-нибудь стоит...

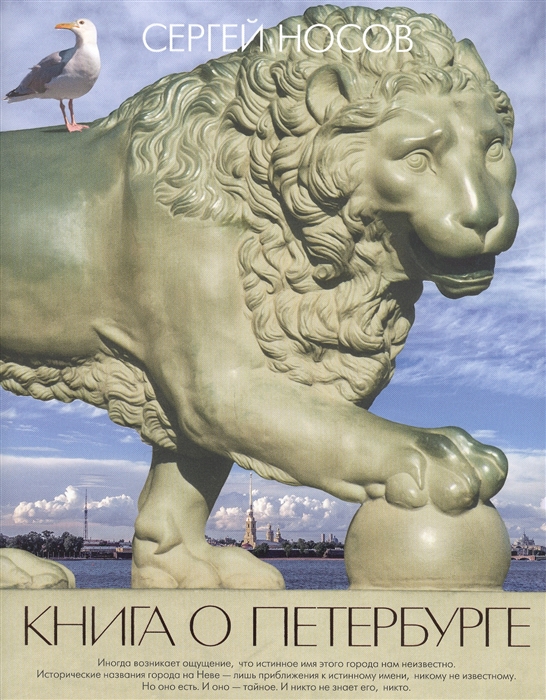

— Ваша книга «Тайная жизнь петербургских памятников» пользуется невероятным спросом у читателей, говорю вам как библиотекарь. Можем ли мы рассчитывать на продолжение этой темы?

— Ваша книга «Тайная жизнь петербургских памятников» пользуется невероятным спросом у читателей, говорю вам как библиотекарь. Можем ли мы рассчитывать на продолжение этой темы?

— На этот вопрос мне все время хочется ответить «нет», но как только дело доходит до переиздания, получается «да», а все потому, что памятники, в том числе неподвижные герои «Тайной жизни», продолжают в моем понимании жить — с ними все время что-то случается. С ними (да и с нами) не соскучишься. Наблюдение продолжается.

— Расскажите, пожалуйста, про вашу жизнь и творчество в бытность Ленинградского андеграунда. Существует ли сейчас такое понятие или это безвозвратно ушедшая эпоха?

— Я начинал со стихов, был в литературном объединении Глеба Семенова, а это, надо заметить, славное было лито, легендарное, сейчас о нем выходит двухтомный сборник воспоминаний, будет там и мой мемуарий. Глеб Семенов сам по себе поэт превосходный, при этом он никогда не был, что ли, публичным, тем, кто всегда на виду. В 79-м он мне подписал книгу: «Сереже Носову — авось и от него получу такую же». Но если моя поэтическая вышла только через сорок лет (и называется «Сторожение»), это вовсе не значит, что я в прежние годы был в андеграунде. Даже уйдя с кафедры, работал сторожем! Сторожить, кочегарить для пишущих было тогда совершенно естественно, по крайней мере у нас в Ленинграде. Во всяком случае, мои друзья-литераторы, включая операторов газовых котельных, мало озабоченные поиском места под солнцем, красивых слов не любили, а от слова «андеграунд» веяло, на тогдашние вкусы многих, позерством. Поэт Геннадий Григорьев в поздние застойные годы прятался от милиции порой, но «андеграундом» не был. Сказать Виктору Топорову (вот уж кто сама независимость), что он «андеграунд», он бы так ответил!..

А вот что было на слуху — так это убийственное слово «конъюнктура». Позорно было прослыть конъюнктурщиком, причем в любом направлении. По мне, андеграунд — это не столько позиция, сколько способ восприятия бытия. Борис Кудряков, самый, наверное, бескомпромиссный представитель питерского авангарда, он настолько чурался воздействий внешней реальности, что и в быту — уже при Ельцине, а потом и при Путине — оставался минималистом, даже отказался от услуг своего холодильника, повернув его дверцей к стене. И это не поза, я узнал об этом случайно, когда мы познакомились в конце тысячелетия. Лично у меня ощущение «подпольности» возникло, как ни странно, в начале 90-х, в свободные годы реформ, тогда я почувствовал, что значит быть маргиналом, разговаривающим с пустотой. Вот и книга с текстами того времени (и о том времени) «Памятник Во Всем Виноватому» вышла в 94-м подобающим образом — буквы едва пропечатались, типографский брак. Издательство «подарило» мне весь тираж, две тысячи экземпляров, и я самолично его предал огню. А через четверть века часть тех же букв благополучно пропечаталась в моей книге «Закрытие темы».

— Ваше отношение ко Льву Лурье? Что вы думаете про его метод исследования и описания петербургских памятников и достопримечательностей?

— Лев Лурье занят своей просветительской работой, мы с ним практически не пересекаемся. Но смею предположить, что наши взгляды здесь могут не совпадать. А вот что, знаю, совпало, это отношение к петербургским брандмауэрам — оба полагаем их самодостаточными ценными объектами, достойными охраны от посягательств инициативных оформителей.

— Ваши воспоминания о пожаре в доме Писателя 1993 года — насколько сильно ощущается ущерб от этого события спустя годы?

— А давайте-ка приведу в качестве ответа отрывок из главы, не вошедшей в «Книгу о Петербурге»? Во-первых, это и есть воспоминание, во-вторых, не публиковалось. Вот оно.

«...Это случилось в октябре 1993-го. Вообще-то история темная: за последние дни перед роковым пожаром в доме дважды пыталось что-то гореть, но тогда с этим делом справлялись — удачно тушили. У меня сохранился последний буклет — план мероприятий Дома. История этого учреждения завершилась вечером поэта Виктора Ширали, — я был на нем, ничего не предвещало плохого. Потом говорили, что где-то за перекрытиями тлело уже. Попала искра одна — и что-то тлело. Почему-то потом не хотели верить в неисправность проводки. Пожар произошел после глубокого раскола в писательской среде и деления союза на две враждебные организации. Сравнивали с пожаром в булгаковском МАССОЛИТе. Дескать, высшая кара — и поделом. Говорили о символизме пожара. Впрочем, любой пожар символичен.

Удивительным было и то, что этот дом на Шпалерной одно время принадлежал графу Александру Дмитриевичу Шереметеву, одержимому делом огнетушения. Он за свой счет издавал журнал «Пожарный», содержал образцовые пожарные команды, прекрасно оснащенные, и председательствовал в Российском Пожарном обществе. Другой его страстью была музыка. Будучи щедрым меценатом, он оставил заметный след в музыкальной жизни столицы.

Как-то раз ночью мы проходили с поэтом Геннадием Григорьевым мимо бывшего Дома писателей, в котором, кажется, знали все закутки. Окна заколочены, дверь заперта, но мы постучали, и нам, чего не ожидали совсем, открыл сторож. Представились; он был настолько любезен, что согласился показать внутренности сгоревшего дома. Единственное обжитое место здесь было — его кабинка между входом и лестницей, такая же, как и прежде, когда тут дежурил вахтер, не пропускавший не-членов Союза. Дом был обесточен, хотя, мне вспоминается, свет в будку-сторожу откуда-то провели: там тускло горела настольная лампа (или, вспомнить бы, он там был при свече?). Скучно ему было, наверное, в будке сидеть — одному, в мертвом доме, за дверью закрытой. А может, и страшно. Мне кажется, он просто не решался один по дому бродить, а тут мы. Он взял фонарик и повел нас по дому.

Тяжелое зрелище. Мы побывали везде, куда было можно пройти. На третьем этаже круглый конференц-зал, в котором когда-то проходили поэтические вечера, представлял пропасть — не было пола. В библиотеке с обугленной балки свисали остатки старинной люстры. А в большом Белом зале на втором этаже (вход с парадной лестницы) над головой темнело голое небо. Белый зал с роскошными лепнинами на стенах, с высокими сводчатыми окнами, уподоблялся, без крыши, простому двору: странно, что здесь еще сохранился пол. К тому времени его уже очистили от обгоревших балок и груды мусора. Сцена, выдвинутая, как ящик стола, за предел зрительного зала, кое-как спасалась под собственным потолком. Я когда-то выступал на ней. А Григорьев даже провел авторский вечер, — и это было последний раз, когда поэт в Доме писателей держал в течение двух часов полный зал зрителей. Чего только не было в этом зале, кто только не стоял на этой сцене. Какие только речи не произносились отсюда. В 36-м с этих подмостков прорабатывали Добычина, — он вышел из зала и больше его никто никогда не видел. Сейчас на сцене стоял обгорелый рояль.

Стоял обугленный рояль на трех обугленных ножках.

Вернее, на двух — третья подкосилась. Он как будто силился встать на все три.

Непонятно было, как он держится.

Он всегда стоял здесь, концертный, — мы не обращали на него внимания.

Может быть, принадлежал Шереметеву. Может быть, нет.

Кому-то когда-то принадлежал. Не в этом дело.

Трудно представить жесточе насмешку — обугленный рояль в доме, принадлежавшем когда-то хозяину, одержимому двумя страстями — пожарным делом и музыкой».