«Стрекочет лента, сердце бьется»: «Великий немой» в поэзии Мандельштама и Симонова

Марк Альтшуллер — о сравнительном прочтении двух стихотворений

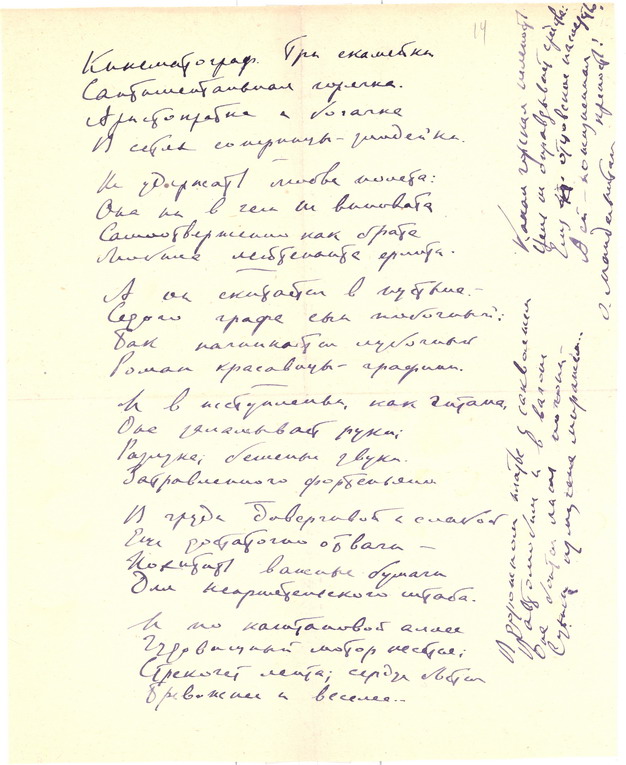

В 1913 году Осипом Мандельштамом было написано стихотворение «Кинематограф». Напечатанное в 1914-м, оно вошло во второе (1916) издание сборника «Камень». Приведем его текст.

Кинематограф

Кинематограф. Три скамейки.

Сентиментальная горячка.

Аристократка и богачка

В сетях соперницы-злодейки.

Не удержать любви полета:

Она ни в чем не виновата!

Самоотверженно, как брата,

Любила лейтенанта флота.

А он скитается в пустыне —

Седого графа сын побочный.

Так начинается лубочный

Роман красавицы графини.

И в исступленьи, как гитана,

Она заламывает руки.

Разлука. Бешеные звуки

Затравленного фортепьяно.

Фото: РГАЛИ

Фото: РГАЛИ

В груди доверчивой и слабой

Еще достаточно отваги

Похитить важные бумаги

Для неприятельского штаба.

И по каштановой аллее

Чудовищный мотор несется,

Стрекочет лента, сердце бьется

Тревожнее и веселее.

В дорожном платье, с саквояжем,

В автомобиле и в вагоне,

Она боится лишь погони,

Сухим измучена миражем.

Какая горькая нелепость:

Цель не оправдывает средства!

Ему — отцовское наследство,

А ей — пожизненная крепость!

К 1913 году Мандельштам решительно отходит от увлечения символизмом. В 1914 году выходит первая маленькая книжка Мандельштама «Камень». Это был отход от поэтики символизма, в которой слова служат лишь «намеками на высшую действительность — уводят a realibus ad realiora, от реального к реальнейшему», по словам Михаила Гаспарова. Гумилев, в ту пору учитель Мандельштама, сразу же, в рецензии на книжечку, включавшую всего 23 стихотворения, написал: «...Он открыл двери в свою поэзию для всех явлений жизни, живущих во времени, а не только в вечности или мгновении: для казино на дюнах, царскосельского парада, ресторанного сброда, похорон лютеранина».

Именно этот важнейший постулат только что возникшего течения четко сформулировал Гаспаров, при этом несколько преуменьшая его значение для литературной жизни России того времени: «Программа акмеизма <...> сводилась к двум не очень оригинальным тезисам: во-первых, конкретность, вещественность, посюсторонность; во-вторых, мастерство. <...> на недоступном фоне иных миров (символизма. — М. А.) приобретала особое значение сосредоточенность акмеистов на здешнем мире». О том же говорил Мандельштам в «Утре акмеизма», статье, написанной (по крайней мере, в первом варианте) как раз в 1912–1913 гг.: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма».

Спустя два года вышло второе издание «Камня». В нем было ровно в три раза больше стихотворений, чем в предыдущей книжке (69 вместо 23, однако напечатаны были 67 текстов, а еще два исключены военной цензурой). Стихи символистской поэтики здесь оказались в явном меньшинстве, притом что в первом издании их была примерно половина.

Теоретически утверждая «вещность» (даже сверхвещность, квинтэссенцию вещности) окружающего мира как самую сущность поэзии, Мандельштам описывал «реальность» материальных вещей (золотые в темном кошельке, крепкое седло, желтизну правительственных зданий, алмазные сливки и вафли с начинкой и многое другое). Пожалуй, наиболее ярким воплощением такой акмеистский материальной «вещности» во втором издании «Камня» становится совсем маленькое, всего в восемь строк, стихотворение:

В спокойных пригородах снег

Сгребают дворники лопатами; <...>

Мелькают женщины в платках

И тявкают дворняжки шалые;

И самоваров розы алые

Горят в трактирах и домах.

Однако гораздо более существенным было то, что в этой книге, по точному замечанию Лидии Гинзбург, «Мандельштам создает мир предметно воплощенных явлений культуры». Именно предметное воплощение целых культурных явлений мы находим в таких стихотворениях сборника, как «Домби и сын», «Я не увижу знаменитой Федры...», «Аббат», «Я не слыхал рассказов Оссиана», знаменитое «Бессонница, Гомер ...», «Кинематограф» и другие. В этих стихах зримо воплощается то английский мир, пришедший в наше сознание из романов Диккенса (Темзы желтая вода, контора Домби в старом Сити), то классическая Франция с Расином в старинном многоярусном театре, то ее католические аббаты из романов Флобера и Золя, то ранняя романтика знаменитой подделки Макферсона (Шотландии кровавая луна, перекличка ворона и арфы) или загадочный и пленительный мир античных мифов (На головах царей божественная пена).

(Заметим в скобках, что последний пример отсылает нас к эпизоду оскопления Урана сыном Кроном. Ср. Гесиод, «О происхождении богов», курсив наш — М. А.:

Член же отца детородный, отсеченный острым железом,

По морю долгое время носился, и белая пена

Взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене

В той зародилась <…>.

<...> Ее Афродитой

«Пенорожденной» <...>

Боги и люди зовут.

Перевод В. В. Вересаева)

Мир кинематографа кардинально отличался от явлений мирового искусства, описанных в других названных выше стихотворениях. Кино сначала воспринималось как занятный аттракцион, фокус с изображением движущихся предметов. Очень быстро оно превратилось в незамысловатые зрелища, рассчитанные на понимание и восприятие самого примитивного потребителя. Корней Чуковский в нашумевшей статье «Нат Пинкертон и современная литература» (1908) говорил, что кинематограф не что иное, «как соборное творчество культурных папуасов», и с грустью отмечал, что это «царствование готтентотов пришло».

«Живые картины» создавали эффект присутствия, давали возможность невзыскательному потребителю воочию (буквально!) воспринимать все перипетии популярного чтива вроде приключений Ната Пинкертона и Джузеппе Гарибальди — эти тонкие книжки за копейки продавались и бурно раскупались не шибко грамотным читателем. Кстати, такими книжками о Гарибальди увлекался и будущий воин революции и строитель социализма — Павел Корчагин (наверное, вместе со своим автором). Кинематограф давал возможность вместо чтения, требующего все же минимальных интеллектуальных усилий, бездумно созерцать захватывающие приключения, а читать требовалось только большими буквами написанные короткие титры.

Не удивительно, что умный Ленин, захватив власть, быстро оценил воздействие этого зрелища на примитивного зрителя. По словам Луначарского, в феврале 1922 года он сказал, что «из всех искусств для нас (большевиков. — М. А.) важнейшим является кино» (в советское время эти слова в качестве лозунга украшали вход в каждый кинотеатр). Вождь пролетариата высоко оценил информационный потенциал кинофильма (лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать). Стоило, например, заменить сыщика Пинкертона доблестным чекистом, и примитивная лента становилась мощным орудием пропаганды для неискушенного, плохо образованного зрителя.

Плакат З. П. Комиссаренко, Ю. А. Меркулова. 1925 год

Плакат З. П. Комиссаренко, Ю. А. Меркулова. 1925 год

Вернемся, однако, к стихотворению Мандельштама. Поэт отнесся к новому феномену хотя и с некоторой иронией, но совсем не так, как Чуковский. Прекрасно понимая примитив экранного действа, он почувствовал значительность порожденного новой современной технологией культурного явления и в стихотворении из сборника «Камень» смоделировал его как некоторую пускай примитивную, но важную культурную целостность. К 1913 году, когда «Кинематограф» был написан и впервые напечатан, только что рожденное искусство (первый игровой фильм «Ограбление поезда» вышел в 1903 году, а первый русский, «Понизовая вольница. Степан Разин», — в 1908-м) обрело массового зрителя и огромную популярность. Стихи и передают содержание такого примитивного фильма, рассчитанного на неразборчивого массового зрителя.

Нея Зоркая в интересной статье «Страшное, правдивое и мстительное искусство» отметила, что в последние строки стихов Мандельштама, возможно, «вторглась прямая цитация: знаменитая лента фирмы братьев Патэ „Шпионка“ содержала сходные сцены похищения бумаг, погони, поимки». Вместе с тем внимательно, с прекрасным знанием дела рассмотрев и многие другие возможные цитаты, исследовательница увидела в тексте Мандельштама не «сюжет авантюрного фильма», а «монтаж отдельных фрагментов, подогнанных друг к другу». С этим заключительным выводом, кажется, согласиться трудно. Нам представляется, что читатель видит в этих «восьми веселых строфах, прочитанных на едином дыхании», именно тот «сюжет авантюрного фильма», роман красавицы-графини, в котором ему исследовательница отказала.

Автор озорно и действительно весело рассказывает лихо закрученный примитивный сюжет. Главный герой, очевидно, молодой красавец, побочный сын богача-графа. Он военный моряк, видимо, искатель приключений (скитается в пустыне). В него влюблены две женщины. Одна «хорошая», богатая аристократка, возможно, жена графа. Тогда она — мачеха бастарда (сниженный вариант расиновской Федры). Другая — «плохая» (злодейка). Первая из любви к красавцу-лейтенанту становится шпионкой, похищает ценные бумаги. Герой-бастард получает наследство. Влюбленная красавица — тюрьму. О «плохой» поэт не рассказывает.

А. М. Родченко, «Кино-глаз», 1924 год

А. М. Родченко, «Кино-глаз», 1924 год

Что же касается отдельных нелепых нестыковок (исчезновение «плохой» соперницы, зачем авантюристу из пустыни важные бумаги, что за неприятельский штаб и пр.), то Мандельштам вообще мало заботился о соблюдении правильных исторических и фактических деталей даже в серьезных стихах, описывающих значительные культурные явления и рассчитанных на внимательное, вдумчивое чтение.

Так, Лидия Гинзбург отметила, что он «сознательно изменял реалии. В стихотворении „Когда пронзительнее свиста...” у него старик Домби повесился, а Оливер Твист служит в конторе — чего нет у Диккенса». Примечательный эпизод рассказывает Георгий Адамович: «... предпоследней строчкой этого стихотворения („Ахматова”. — М. А.) сначала была не „так негодующая Федра“, а „так отравительница Федра”. Кто-то, если не ошибаюсь Валерий Чудовский, спросил поэта: „Осип Эмильевич, почему отравительница Федра? Уверяю вас, Федра никого не отравляла ни у Эврипида, ни у Расина”. Мандельштам растерялся, не мог ничего ответить: в самом деле Федра отравительницей не была! Он упустил это из виду, напутал, очевидно по рассеянности <...>. На следующий же день „отравительница Федра” превратилась в „негодующую Федру”».

Что ж тогда говорить об озорных строфах, излагающих бойкий сценарий примитивного кинофильма. Меньше всего заботился здесь Мандельштам о правдоподобии авантюрного сюжета и его логических стыковках, вообще не обязательных тогдашнему cinema. В 1916 году Джек Лондон рассказывал о работе над своим залихватским сценарием «Сердца трех»: «Представьте себе мое изумление, когда я, будучи на Гавайях, вдруг получаю от м-ра Годдара (соавтора. — М. А.) <...> сценарий четырнадцатого эпизода <...> и вижу, что мой герой женат совсем не на той женщине! И в нашем распоряжении всего один эпизод, когда можно избавиться от нее и связать моего героя узами законного брака с единственной женщиной, на которой он может и должен жениться».

Мандельштам относился к современному ему кинематографу достаточно иронически. Его тогдашнюю ничтожную эстетическую ценность он превосходно понимал. Об этом свидетельствует эпитет лубочный, может быть, самое главное слово стихотворения, обозначающее истинное достоинство пересказываемой авантюрной эпопеи. Однако это жалкое действо захватывало и увлекало громадную зрительскую массу. Оно становилось значительнейшим культурным явлением, и Мандельштамом была создана совершенная модель, великолепный апофеоз мирового культурного феномена, получившего в России название «Великий немой».

Е. А. Лавинская, «Кино уголок. Из всех искусств, по моему, самое важное это кино», 1925 год

Е. А. Лавинская, «Кино уголок. Из всех искусств, по моему, самое важное это кино», 1925 год

* * *

Прошло три десятилетия. За это время кинематограф претерпел существеннейшие изменения. Примитивные зрелища превратились в настоящее искусство, «десятую музу». Первые опыты немого кино для следующего поколения стали давними детскими воспоминаниями. С них и начал Константин Симонов выразительное стихотворение, написанное через двадцать восемь лет после Мандельштама, в 1941 году, незадолго до начала войны (тринадцать лет ему было в 1928 году, он жил тогда в Рязани):

Тринадцать лет. Кино в Рязани,

Тапер с жестокою душой,

И на заштопанном экране

Страданья женщины чужой;

Погоня в Западной пустыне,

Калифорнийская гроза,

И погибавшей героини

Невероятные глаза.

Константин Симонов

Константин Симонов

Но в детстве можно все на свете,

И за двугривенный в кино

Я мог, как могут только дети,

Из зала прыгнуть в полотно.

Убить врага из пистолета,

Догнать, спасти, прижать к груди.

И счастье было рядом где-то,

Там, за экраном, впереди.

Когда теперь я в темном зале

Увижу вдруг твои глаза,

В которых тайные печали

Не выдаст женская слеза,

Как я хочу придумать средство,

Чтоб счастье было впереди,

Чтоб хоть на час вернуться в детство,

Догнать, спасти, прижать к груди...

Стихи вошли позднее в сборник «С тобой и без тебя», посвященный знаменитой актрисе Валентине Васильевне Серовой. Сборник этот, несомненно, — лучшее из обширного, многотомного наследия писателя. Кстати, товарищ Сталин так высказался об этой очень хорошей небольшой книжке: «Достаточно было двух экземпляров. Один — ему, другой — ей». Это претендующее на добродушный легкий упрек примитивное замечание с пиететом повторялось (сам слышал) как глубокое и остроумное высказывание. Видимо, великий вождь считал, что остальные миллионы советских людей должны читать не любовную лирику, а «Краткий курс истории ВКП(б).

По всей очевидности, стихотворение Симонова было написано не без влияния «Кинематографа». Он, по собственному признанию, сделанному в книге «Глазами человека моего поколения», «из акмеистов любил Мандельштама». «Кинематограф» он, несомненно, знал. Стихотворение было напечатано и во втором (1916), и в третьем (1923) изданиях «Камня», и в книге стихов Мандельштама (1928). Структура стихов «Тринадцать лет...» напоминает «Кинематограф». Первая строфа Мандельштама и две первые строфы Симонова состоят только из назывных предложений. Соответственно: кинематограф, скамейки, аристократка, соперница-злодейка; тринадцать лет, кино, тапер, экран и пр. Ритмическая структура четырехстопного ямба тоже похожа. Во второй и четвертой стопах нет ни одного пропуска ударений (пиррихия).

О. Мандельштам. Камень. «Гиперборей», Петроград, 1916 год

О. Мандельштам. Камень. «Гиперборей», Петроград, 1916 год

При этом стихотворения принципиально отличаются друг от друга. То, что в первом было моделью нового и значительного явления общественной жизни, во втором лишь экзотика, нужная для того, чтобы детскими подростковыми эмоциями оттенить могучую страсть взрослого мужчины. Поэтому описание кинематографического действа занимает у Мандельштама все семь строф стихотворения (кроме первых двух строчек), а у Симонова — лишь первые две строфы из шести.

Экзотика повествования у Мандельштама выстраивается в некий захватывающий приключенческий сюжет, Симонов же просто называет несколько слов (погоня, пустыня, гроза, Калифорния), которые маркируют яркий экзотический мир, некогда поразивший воображение подростка.

Атрибутика немого кино у Мандельштама естественно входит в нить его повествования. Таково музыкальное сопровождение беззвучного действа, разыгрывающегося на экране (бешеные звуки затравленного фортепьяно) или стрекочущая лента тогдашнего проектора. Симонов же подчеркивает, что все описываемое в начале стихотворения было в далеком, ушедшем прошлом. Даже экран был старым, прохудившимся, заштопанным. А музыка, которая аккомпанирует беззвучно движущимся на полотне фигурам, специально отмечается вспоминающим о детстве рассказчиком: тапер с жестокою душой усиливал своим исполнением захватывающее немое действо.

То, что у Мандельштама было описанием важного культурного явления, стало у Симонова набором экзотических деталей, воскресающих странные, но привлекательные красоты давно ушедшего, но еще памятного «Великого немого». А Мандельштаму, напротив, странной и непривычной представляется новая звуковая кинокартина. Он особо отмечает, что «говорящий Чапаев с картины скакал звуковой», что слышно «жужжание... самолетов» (стихотворения «День стоял о пяти головах...», «От сырой простыни говорящая...») и пр.

В начале ХХ века началось бурное развитие науки и техники. Было создано много приборов, улучшавших и облегчавших и быт, и интеллектуальную деятельность. В конце ХХ и в начале ХХI века этот процесс пошел по экспоненте, что все мы сейчас наблюдаем. A проделанное нами сопоставление двух поэтических текстов показывает на маленьком примере, как за сравнительно короткое время с созданием новых технических средств значительнейший культурный феномен начала века стал быстро становиться немножко смешной и трогательной экзотикой, а на смену ему пришло звуковое, цветное, широкоэкранное, панорамное и прочая, и прочая кино. Другое дело, как эти технические новшества влияют на художественные достижения молодого еще искусства, которому всего только сто с небольшим лет.