«Сталина в первую очередь интересовал сам текст, а не его автор»

Интервью с Дмитрием Цыгановым, автором книги «Сталинская премия по литературе»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Дмитрий Цыганов. Сталинская премия по литературе: Культурная политика и эстетический канон сталинизма. М.: Новое литературное обозрение, 2023. Содержание. Фрагмент

— Расскажите, почему вы решили заниматься Сталинской премией по литературе?

— Расскажите, почему вы решили заниматься Сталинской премией по литературе?

— Сейчас существует видимость того, что советская культура XX века хорошо изучена, однако при более детальном рассмотрении выясняется, что это не так. Я, например, в основном занимаюсь позднесталинским периодом, который практически не исследован. Обобщающий двухтомник Евгения Добренко, вышедший в 2020 году в НЛО, показал, что за последние двадцать — тридцать лет в области культурной, интеллектуальной и институциональной истории сталинской эпохи ничего толком не было сделано. Так, только в 2020 году появилась первая монография о Союзе писателей, которую написала Кэрол Эни. На русском языке монографий на эту тему, к сожалению, нет. Мы почти ничего не знаем ни о Литературном фонде, ни о Переделкине, ни о «толстых» литературно-художественных журналах, а до последнего времени ничего не знали и о Сталинской премии по литературе.

Сталинская премия занимала центральное место в литературной системе того времени. Она формировала соцреалистический канон и кодифицировала волю самого Сталина, игравшего подчас ключевую роль в выборе лауреатов. Тем не менее эта институция всегда ускользала от внимания исследователей, которые зачастую довольствовались расхожими скудными сведениями, а порой и откровенными домыслами. В итоге мы располагаем мизерным числом специальных исследований. У нас есть плохо сделанная книжка «Сталинская премия: две стороны одной медали» с забавным кроссвордом в конце и хорошая обобщающая статья Галины Янковской, опубликованная больше двадцати лет тому назад. Кроме того, есть до сих пор не переведенная англоязычная книга Марины Фроловой-Уолкер про Сталинскую премию по музыке и всего лишь одна статья Оливера Джонсона про премию по изобразительному искусству. Есть также несколько работ, посвященных Сталинской премии в других областях науки и культуры и не претендующих на сколько-нибудь серьезные обобщения. Вот и все. Поэтому я решил заняться архивной работой, которая в итоге вылилась в книгу.

— Из всей советской культурной истории сталинский период изучен лучше всего. Тем не менее вы говорите, что в существующей историографии есть серьезные пробелы. В чем основная проблема работ, посвященных этому периоду?

— Действительно, про сталинскую культуру и культурную политику написано очень много. На Западе об этом начали писать еще в середине XX века, даже до смерти Сталина — вспомним многочисленные эмигрантские работы Глеба Струве и Марка Слонима. Кроме того, уже с 1980-х годов в рамках советологии начали развиваться исследования советской культуры, стали появляться работы Бориса Гройса, Катерины Кларк, Томаса Лахусена и других. В 2000 году под редакцией Евгения Добренко и Ханса Гюнтера вышел огромный том «Соцреалистического канона». Тот же Добренко написал книгу «Политэкономия соцреализма». За последние десятилетия вышли сотни изданий из серии «История сталинизма» (РОССПЭН), важнейшие работы Константина Азадовского, Натальи Громовой, Натальи Корниенко, Глеба Морева, Бенедикта Сарнова, Романа Тименчика, Давида Фельдмана, Лазаря Флейшмана, Бориса Фрезинского, а также труды многих других исследователей, чья деятельность по большей части связана с изучением и публикацией архивных материалов (Петра Дружинина, Михаила Золотоносова и других). Список можно продолжать еще очень долго.

Проблема большинства появившихся в последние годы исследований, на мой взгляд, состоит в том, что их авторы искали и продолжают искать логику работы с материалом сталинской культуры. Они пытаются найти такую теоретическую рамку, в которой разговор о социалистическом реализме вообще возможен всерьез. На сегодняшний день не возникает сомнений в необходимости преодолеть стагнацию в изучении официальной советской культуры сталинизма, которая возникла в гуманитарной науке в связи с появлением в начале 2000-х годов работ, монополизировавших эту область культурной истории. Исследования, которые мы имеем на сегодняшний день, все же больше ориентированы на концептуальные модели, нежели на сам материал, который до сих пор плохо изучен. Хотя, конечно, есть и обнадеживающие исключения.

Проблема большинства появившихся в последние годы исследований, на мой взгляд, состоит в том, что их авторы искали и продолжают искать логику работы с материалом сталинской культуры. Они пытаются найти такую теоретическую рамку, в которой разговор о социалистическом реализме вообще возможен всерьез. На сегодняшний день не возникает сомнений в необходимости преодолеть стагнацию в изучении официальной советской культуры сталинизма, которая возникла в гуманитарной науке в связи с появлением в начале 2000-х годов работ, монополизировавших эту область культурной истории. Исследования, которые мы имеем на сегодняшний день, все же больше ориентированы на концептуальные модели, нежели на сам материал, который до сих пор плохо изучен. Хотя, конечно, есть и обнадеживающие исключения.

В связи с этим встает очень серьезный вопрос: что мы вообще знаем о социалистическом реализме? У нас есть множество теоретических построений и макромоделей описания советской культуры. Одни верят Борису Гройсу, который предлагает следовать постмарксисткой логике, другие верят Владимиру Паперному, который говорит о пресловутой смене Культуры Один Культурой Два. Западная советология и российские исследователи, следующие в ее русле, пришли к выводу, что невозможно всерьез анализировать соцреалистические тексты и подходить к ним с той же меркой, с которой мы подходим, например, к лирике Ахматовой или Пастернака. В последние годы это осознание вылилось в ряд исследований, посвященных институциональной стороне сталинской культуры. В книге «Поздний сталинизм» Добренко как раз пишет о том, что необходимо развивать институциональный ракурс, но сам этого в двухтомнике не делает.

— Почему Сталинская премия по литературе показалась вам тем узловым сюжетом, который позволяет лучше понять культуру этого периода в целом?

— Здесь есть несколько соображений. Во-первых, премия хорошо очерчена хронологически: она была учреждена в самом начале февраля 1940 года и фактически перестала существовать в 1952 году, хотя обсуждения в специальном Комитете шли вплоть до середины 1954 года. Во-вторых, мы хорошо понимаем, какие именно документы нужно изучать и где их можно отыскать. Например, Союз советских писателей произвел такое количество всевозможных документов, что исследовать их качественно просто невозможно. Даже для того чтобы издать и прокомментировать их, требуется совершенно непосильная работа не одного десятка разнопрофильных специалистов. У меня нет исследовательского коллектива. Все, что я сделал, я делал в одиночку. Поэтому с чисто прагматической точки зрения ограничения в хронологии и материале показались мне важными факторами, делающими задуманное исследование посильным. Но это был самый последний аргумент, изначально я исходил не из этого.

Я убежден, что никакая другая институция не дает нам такого объемного представления о культурном процессе 1940–1950-х годов, как Сталинская премия. Она играла важную роль не только в создании общесоветского соцреалистического канона, но и в оформлении проекта так называемой многонациональной советской литературы. Республиканские организации Союза писателей рекомендовали Комитету по Сталинским премиям произведения, которые они считали выдающимися. Изучая эти рекомендации, мы получаем представление о том культурном каноне, который формировался не только в центре, но и на периферии, если использовать постколониальную терминологию. Это дает нам возможность размышлять о соцреализмах во множественном числе, смотреть, как насажденный партией творческий «метод» эволюционировал под влиянием индивидуальных творческих усилий и, что еще более важно, национальных культурных традиций.

Я убежден, что никакая другая институция не дает нам такого объемного представления о культурном процессе 1940–1950-х годов, как Сталинская премия. Она играла важную роль не только в создании общесоветского соцреалистического канона, но и в оформлении проекта так называемой многонациональной советской литературы. Республиканские организации Союза писателей рекомендовали Комитету по Сталинским премиям произведения, которые они считали выдающимися. Изучая эти рекомендации, мы получаем представление о том культурном каноне, который формировался не только в центре, но и на периферии, если использовать постколониальную терминологию. Это дает нам возможность размышлять о соцреализмах во множественном числе, смотреть, как насажденный партией творческий «метод» эволюционировал под влиянием индивидуальных творческих усилий и, что еще более важно, национальных культурных традиций.

— При этом, как я понимаю, вы в основном работали с материалами из центральных архивов, в первую очередь Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ).

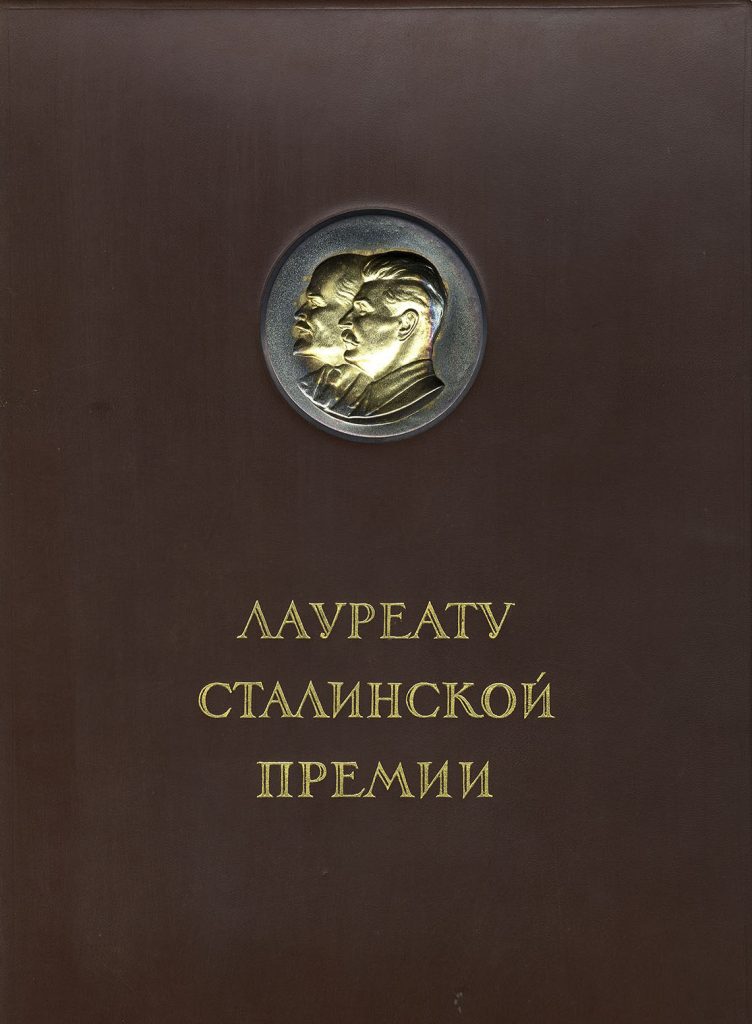

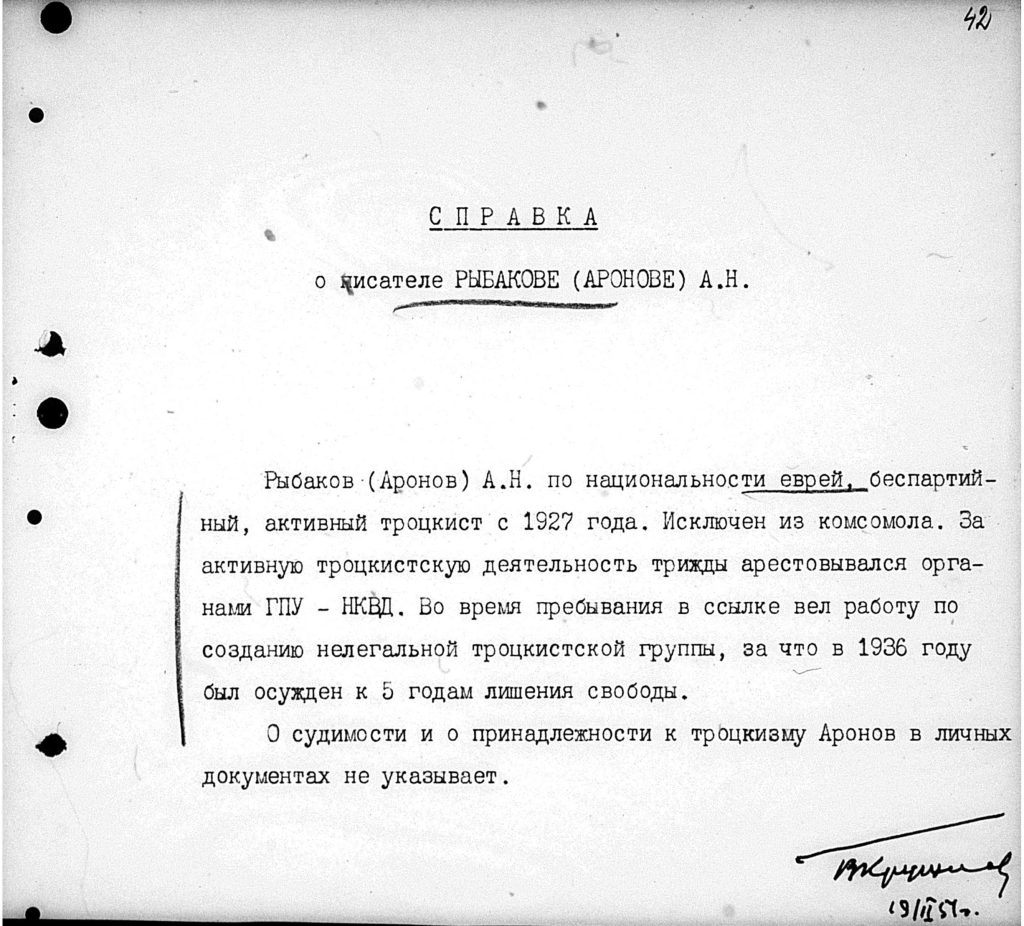

— В процессе работы выяснилось, что большинство региональных архивохранилищ — из тех, которые сейчас доступны для исследователей — попросту не располагает материалами, релевантными для моей темы. Вся документация концентрировалась в центре, куда присылались тексты и личные дела писателей из советских республик. Чаще всего их личные дела сопровождались фотографиями — члены Комитета просто не знали, как они выглядят. Но прежде чем поступить в Комитет, кандидатуры обсуждались на пленуме Союза писателей: в РГАЛИ лежат стенограммы этих обсуждений. Также я работал с документами из РГАНИ [Российского государственного архива новейшей истории. — К. М.], куда была передана документация выше по рангу: решения специальной комиссии Политбюро, часто с личными пометами Сталина. На заседания этой комиссии допускались только избранные члены Комитета по Сталинским премиям.

— Давайте поговорим о концептуальной рамке вашего исследования. Вы несколько раз использовали слово «канон», и в самой книге оно встречается неоднократно. Какой смысл вы вкладываете в это понятие?

— Давайте поговорим о концептуальной рамке вашего исследования. Вы несколько раз использовали слово «канон», и в самой книге оно встречается неоднократно. Какой смысл вы вкладываете в это понятие?

— Я уже упоминал о том, что в 2000 году вышел тысячестраничный сборник «Соцреалистический канон». Проблема в том, что собственно канону там посвящена одна только статья Ханса Гюнтера. В традиционном литературоведении канон — это максимально дискредитированное понятие. На эту тему написаны тысячи исследований, но непонятно, что именно подразумевается под каноном.

Условно говоря, есть два подхода к определению канона: это либо список текстов, либо список авторов. Стоит сразу сказать, что канон — это естественная форма существования любой культуры, то, к чему любая культура так или иначе стремится. Проблема соцреалистического канона в том, что в его случае речь идет о культуре, имеющей неестественную генеалогию. Сначала эту культуру, ее «основной метод» придумали, а уже потом под нее, пользуясь выражением Гройса, была реапроприирована вся прежняя культура. Задача советских «теоретиков» заключалась в построении прогрессистской модели культуры, согласно которой все искусство прошлого, весь художественный «процесс» и его псевдомарксистские «закономерности», неизбежно вели к появлению соцреализма. Так, например, Дмитрий Благой, признанный авторитет пушкиноведения, в 1951 году говорил, что первым соцреалистом был Пушкин.

Другая важная особенность сталинского культурного проекта заключалась в отрицании творческой идентичности как таковой. Что такое соцреализм? Как сказал Жданов, это «правдивое, исторически конкретное изображение действительности в ее революционном развитии». Из этого следует, что любой человек, который исторически конкретно и правдиво изобразит советскую действительность, создаст соцреалистическое произведение. Таким образом, соцреалистический канон — это в первую очередь список, по словам Сталина, «нужных» текстов, а не авторов. Это обстоятельство приводило к странным казусам, о которых я пишу в своей книге.

Сталинскую премию могли дать посмертно — например, как Алексею Толстому за драматическую повесть в двух частях «Иван Грозный» или Вячеславу Шишкову за трехтомный роман-эпопею «Емельян Пугачев». Премию давали людям, которые не были авторами награжденных текстов. В 1953 году разразился громкий скандал вокруг пьес Анатолия Сурова, который пользовался услугами «литературных рабов» — запуганных еврейских драматургов. Он получал Сталинские премии, а сам, как свидетельствуют документы, писал эксплуатируемым им авторам, что сошлет их на Колыму, если они не согласятся работать на него за небольшую часть премиальных денег. Александр Фадеев, получивший Сталинскую премию первой степени за роман «Молодая гвардия», был вынужден переписать его из-за критики. При этом он был генеральным секретарем Союза писателей и первым человеком в литературной индустрии сталинской эпохи. До того как я начал работу над исследованием, среди специалистов бытовало ошибочное представление о том, что человек, получивший Сталинскую премию, становился неприкасаемым для критики. Внимательное изучение источников показало ровно обратную картину. Сталина в первую очередь интересовали сам текст и то, как он написан, а не его автор. Константин Симонов вспоминал, что вождя возмутило замечание Федора Панферова, назвавшего Семена Бабаевского [лауреат Сталинской премии первой степени (1949) за роман «Кавалер Золотой Звезды». — К. М.] «молодым автором»: «Что значит „молодой автор“? Зачем такой аргумент? Вопрос в том, какая книга — хорошая ли книга?». Поэма Николая Асеева «Маяковский начинается» считалась классикой советской литературы даже несмотря на то, что ее автор позднее подвергался серьезной критике.

В соцреалистический канон входили очень разные тексты, которые в условиях нормального функционирования культуры стали бы полярными явлениями. «Белая береза» Михаила Бубеннова могла стоять в одном ряду с «Петром Первым» Алексея Толстого — оба автора были лауреатами Сталинской премии первой степени. Но время расставило все по своим местам. Мы не знаем Бубеннова, но продолжаем читать Алексея Толстого.

— Как происходило выдвижение на Сталинскую премию и как она присуждалась?

— Как происходило выдвижение на Сталинскую премию и как она присуждалась?

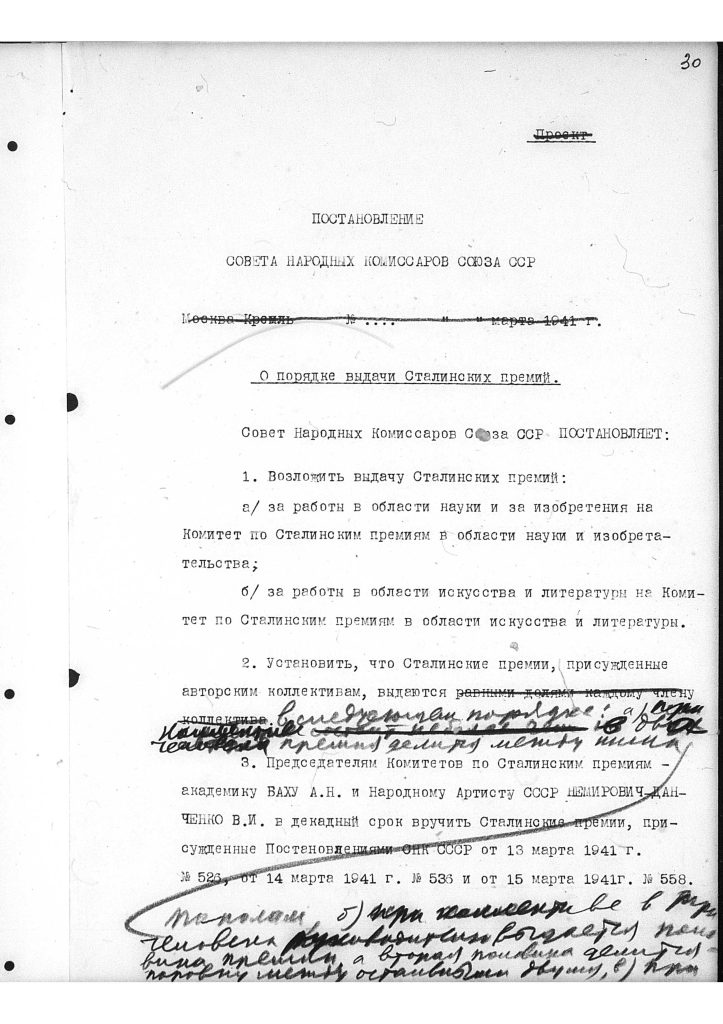

— Этот алгоритм почти невозможно с точностью описать из-за того, что процедура с самого начала не была точно определена в нормативной документации. Учредили Сталинскую премию, собрали Комитет, но его членам не объяснили, как именно они должны работать. Неопределенность и неуверенность в принятых решениях пронизывают все стенограммы заседаний Комитета на протяжении первых десяти лет существования институции.

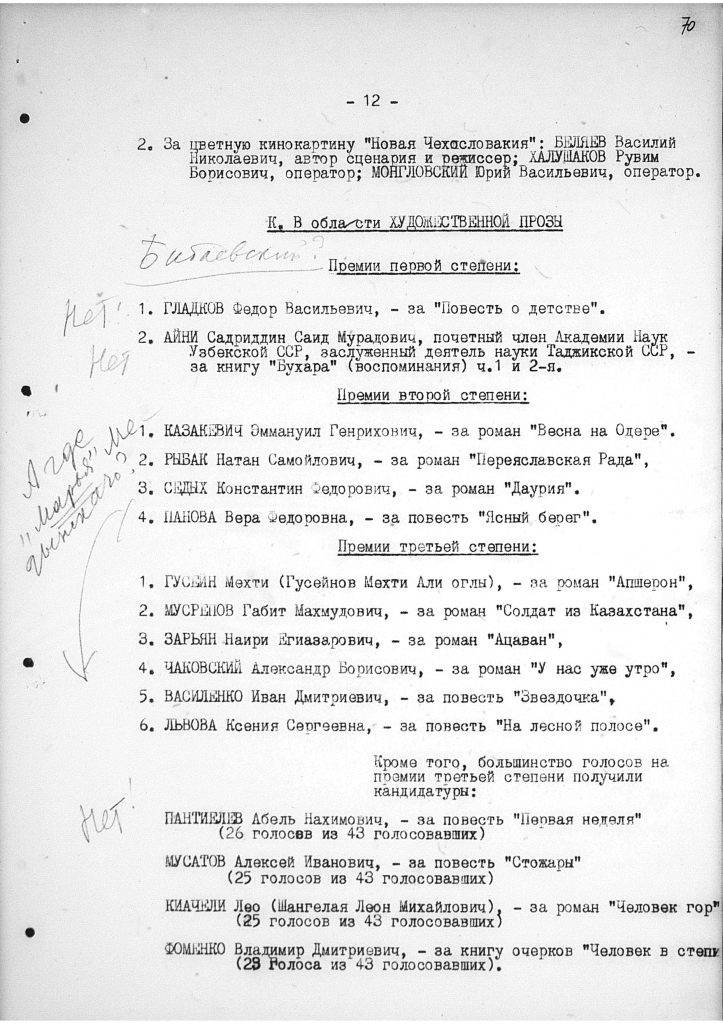

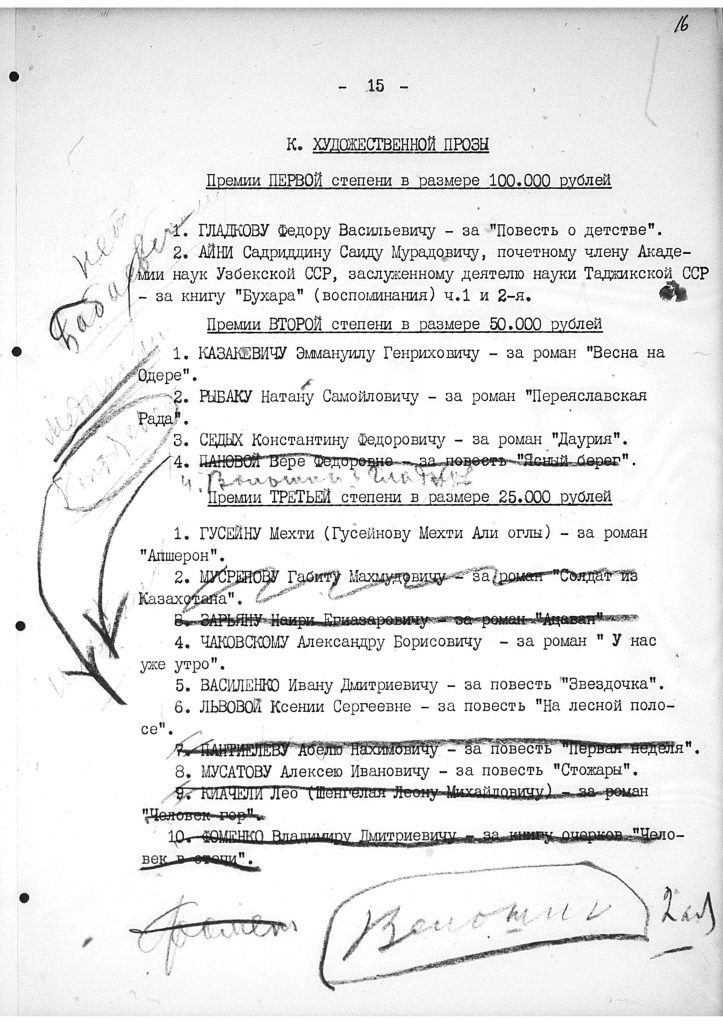

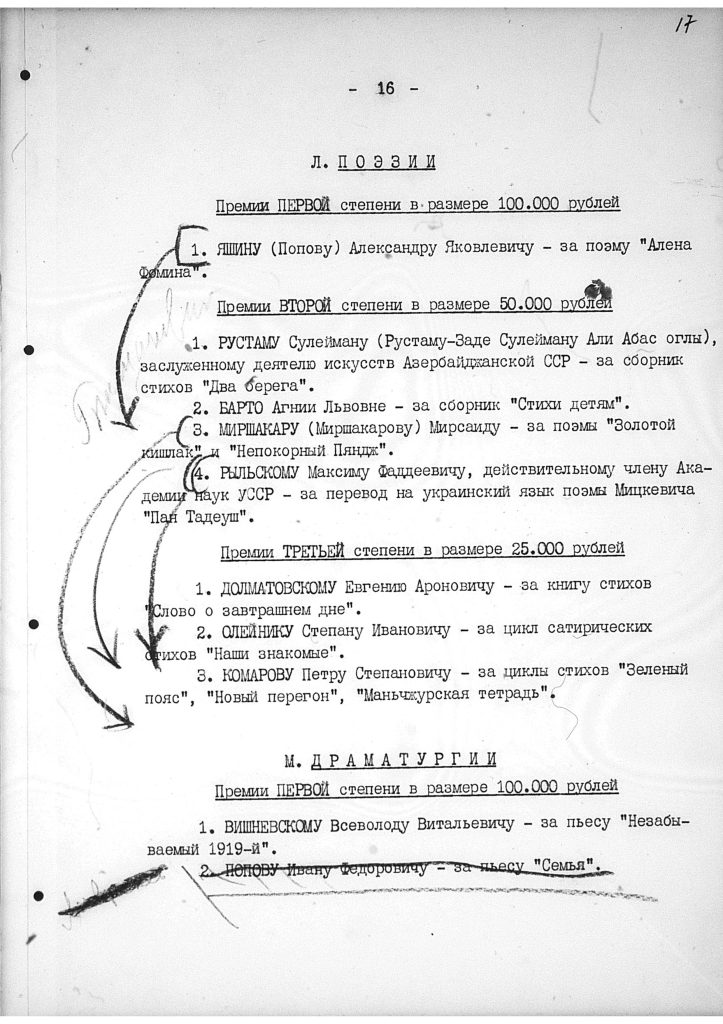

Авторы могли номинироваться на Сталинскую премию по рекомендации «общественной организации» либо члена Комитета премии. Первичный отбор кандидатов возлагался именно на институции. Легче всего показать этот процесс на примере Союза писателей. Собирался специальный пленум, чаще всего закрытый, на котором объявлялось, что собравшимся необходимо выдвинуть кандидатов на Сталинскую премию. Союз писателей был разделен на секции по различным видам литературной деятельности: проза, поэзия, драматургия, литературоведение и критика. Все секции занимались отбором произведений. Кроме того, в числе изначальных принципов премирования значился хронологический критерий: номинируемые произведения должны были быть опубликованы не ранее чем за год до обсуждения в Комитете. Сначала комитетчики пытались вести специальную библиографию всех опубликованных за год произведений, но потом поняли, что это невозможно, и окончательно доверились выбору институций.

Итак, Союз писателей направлял рекомендации в Комитет по Сталинским премиям. Это было довольно комично: чаще всего люди направляли самим себе документацию на себя же, которую они уже обсуждали в Союзе писателей. Вместе с рекомендацией в Комитет поступали печатные экземпляры книг. Если произведение еще не было переведено на русский язык, то предоставлялся подстрочный перевод. Комитетчики потом корили себя за то, что разрешили предоставлять подстрочники, так как они не позволяют оценить художественные качества текста. Поступившие произведения сначала обсуждались на секциях Комитета, а потом уже выносились на общекомитетский пленум. К началу 1950-х годов такой формат показал свою нежизнеспособность. Можно обсудить тридцать текстов, из которых десять — это большие романы, а остальные — поэтические и драматические произведения. Но если текстов двести, как это было в начале 1950-х, то обсудить их все за две-три недели просто невозможно. Стоит помнить еще и то, что те же люди параллельно занимались отбором музыкальных, живописных, графических и скульптурных произведений, кинокартин, оперных и театральных постановок, балетов и так далее. В первые годы члены Комитета еще пытались что-то читать, но потом ситуация стала совсем плачевной, и как такового отбора уже не производилось. Закономерно началось «кумовство» и «местничество», продвигали либо друзей и коллег из того же Комитета, либо земляков, если речь шла о кандидатах из союзных республик.

Но вернемся к процедуре. После обсуждения проходило голосование. Его итоги вместе со специальной запиской председателя Комитета по делам искусств поступали в политбюро. В 1946 году была создана отдельная комиссия политбюро, куда среди прочих входили Фадеев, Жданов и Михаил Храпченко. Она проверяла справедливость тех выводов, к которым пришел Комитет. Члены комиссии составляли отдельные списки, которые потом сводились в один. Финальный список ложился на стол Сталину, и уже по нему шло обсуждение в политбюро. Сталин отмечал, какие произведения нужно убрать, какие поменять местами. Страницы, посвященные литературе, испещрены его пометами, чего не скажешь, например, об оперном искусстве или живописи. Через день-два после финального заседания политбюро выходило постановление Совета народных комиссаров (после 1946 года — Совета министров) о присуждении Сталинских премий, и в «Правде» публиковалось соответствующее сообщение.

Но вернемся к процедуре. После обсуждения проходило голосование. Его итоги вместе со специальной запиской председателя Комитета по делам искусств поступали в политбюро. В 1946 году была создана отдельная комиссия политбюро, куда среди прочих входили Фадеев, Жданов и Михаил Храпченко. Она проверяла справедливость тех выводов, к которым пришел Комитет. Члены комиссии составляли отдельные списки, которые потом сводились в один. Финальный список ложился на стол Сталину, и уже по нему шло обсуждение в политбюро. Сталин отмечал, какие произведения нужно убрать, какие поменять местами. Страницы, посвященные литературе, испещрены его пометами, чего не скажешь, например, об оперном искусстве или живописи. Через день-два после финального заседания политбюро выходило постановление Совета народных комиссаров (после 1946 года — Совета министров) о присуждении Сталинских премий, и в «Правде» публиковалось соответствующее сообщение.

— Какой логикой руководствовались комитетчики и Сталин, когда выбирали достойные награждения тексты?

— В подавляющем большинстве случаев члены Комитета пытались угадать, что понравится Сталину. Когда у них это не выходило, они впадали в самокритику на собраниях и корили себя за нечуткость к голосу партии. Они плохо понимали, какими качествами должен был обладать текст, чтобы его автор в итоге получил Сталинскую премию. Ею были отмечены произведения, абсолютно разные и с художественной точки зрения, и с точки зрения положения автора в номенклатурной системе советской культуры. С одной стороны, премию могла получить повесть «Студенты» никому не известного дебютанта Юрия Трифонова, а с другой — «Молодая гвардия» Фадеева, который управлял писательской организацией. При этом с ними в одном списке мог идти поэт из союзной республики, чьи произведения даже не переведены на русский язык и, следовательно, неизвестны читателю. Анализ документов показывает, что ключевым критерием было не лишенное конкретного смыслового наполнения требование художественного качества, а идеологический и политический потенциал текста. Как вспоминает Симонов, Сталин часто задавался вопросом о том, нужна обсуждаемая книга в данный момент или нет. Во время войны были полезны одни тексты, в послевоенный период, когда началась холодная война и развернулась антисемитская кампания, — совершенно другие.

— Вы упомянули о том, что члены Комитета пытались угадать, что понравится Сталину. А что насчет писателей? Они тоже творили с оглядкой на премию?

— Вы упомянули о том, что члены Комитета пытались угадать, что понравится Сталину. А что насчет писателей? Они тоже творили с оглядкой на премию?

— Сталинская премия полностью изменила ранее отлаженную структуру литературного производства. Художественные произведения и литературоведческие работы писались и публиковались к дате начала отбора на премию. Вся литературная жизнь была подчинена работе этой институции.

Начинающие авторы и те, кто не имел прямых выходов на партийный аппарат, часто ориентировались на произведения, уже получившие Сталинскую премию, и пытались повторить формулу успеха по старой фетовской присказке «Учись у них — у дуба, у березы...». Писатели покрупнее не церемонились и напрямую советовались с вождем. Например, Панферов писал Сталину, что учтет его рекомендации при доработке романа «В стране поверженных» (1949). Известно, что Шолохов, получивший первую Сталинскую премию, еще задолго до этого ездил к Сталину в Кремль и на дачу в Кунцево, чтобы посоветоваться насчет того, каким должно быть продолжение «Тихого Дона».

— Вы пишете, что в конце 1940-х годов «Сталин был вынужден силой собственных решений формировать очертания советской культуры, неспособной к саморегуляции и внутренне подверженной всевозможным „уклонам“. Институт Сталинской премии... оказался единственным инструментом претворения деспотической воли в жизнь». Получается, что весь институциональный аппарат, создававшийся с середины 1930-х годов, в конечном счете оказался нерабочим и Сталину пришлось заниматься ручной настройкой культуры?

— Да, эта культура требовала ручной настройки. Судя по многочисленным источникам, в период позднего сталинизма происходило идеологическое вихляние из стороны в сторону. Художественная практика не успевала за политическим мышлением, поэтому и требовалось личное вмешательство Сталина. В послевоенный период он начинает активно редактировать списки кандидатов на премию, переставлять их местами и предлагать не обсуждавшиеся в Комитете тексты для рассмотрения в политбюро. Объясняется это очень просто. Только Сталин знал, какой курс примет политика СССР в обозримом будущем; следовательно, только он мог сказать, какие тексты отвечают актуальным политическим задачам, а какие нет. Например, конфликт с Югославией в конце 1940-х годов поначалу развивался подспудно, и только Сталин понимал, что в текущем контексте сборник «Стихи о Югославии» (1947) Николая Тихонова не может быть премирован. Писатели порой очень узко мыслили в политическом плане или просто не знали всей ситуации. Все усиливавшееся после Фултонской речи Черчилля противостояние СССР и Запада сперва расценивалось как одна из тенденций времени, и только в конце 1940-х — начале 1950-х годов стали появляться огромные газетные развороты об институционально оформленном противостоянии блоков. Я убежден, что Сталин пытался представить ситуацию таким образом, как будто культура предчувствовала эти конфликты еще до того, как они стали фоном социальной жизни.

— При этом вы отмечаете, что сама премия крайне плохо работала и постоянно буксовала. Почему так происходило?

— Премия не смогла функционировать в том виде, в котором ее замыслил Сталин, из-за субъективного фактора. Люди часто меркантильно заинтересованы в собственной выгоде — отсюда проблемы с «кумовством» и «местничеством». Другие же люди часто не могут поступиться своими эстетическими принципами. Например, Асеев не смог молчать о том, что советская лирика — это никуда не годная «продукция», а вовсе не искусство. Люди, входившие в Комитет, оказались недостаточно пластичными. Они не могли так быстро менять свои взгляды, как того требовала политическая обстановка. Из-за этого началась беспрерывная ротация кадров, в результате чего комитетчики потеряли всякое понимание того, как должна функционировать эта институция. Даже введение одного человека в административный аппарат сказывается на его работе. А теперь представьте, что состав Комитета по Сталинским премиям на протяжении всех этих лет раз в три-четыре года менялся чуть ли не наполовину.

Кроме того, объемы литературной продукции к концу 1940-х возросли настолько, что работать с ними стало просто невозможно. Система оказалась неспособной к критической саморегуляции. Она не смогла самостоятельно отбраковывать некачественные или неактуальные вещи. Премиальный механизм сначала засорился этими текстами, а потом сломался вовсе. Эксперты уже не справлялись со своей задачей, а партия не понимала, «куда ж нам плыть». Это отчетливо видно по последним лауреатским спискам за произведения 1951 года. Сталин паниковал, и параноидальные настроения заставили его сосредоточиться на реформировании партийного аппарата. При этом он, по всей видимости, не заметил, как культура вышла из-под его контроля.

Сталин, как убежденный марксист-ленинист, должен был хорошо помнить тезис Гегеля о смерти искусства. Он, насколько я могу судить, сознательно его к этому вел. С точки зрения вождя, искусство должно было совпасть с реальностью, а механизм «соцреалистического мимесиса», не допускавший окончательной «поэтизации» действительности, должен был быть окончательно сломан. Однако этого не случилось. Зато исчерпал себя сталинский культурный проект, а его руины — итог произошедшего демонтажа — определили культурный ландшафт послесталинской, длящейся и по сегодняшний день эпохи. Вся официальная художественная жизнь второй половины XX века была продуктом распада сталинской культурной модели. Оказалось, что культура не может существовать в рамках «основного метода». Не было институциональных ресурсов для продвижения этого метода, не было единства во взглядах на этот метод. Никакая система не работает на 100%, если в нее вовлечен субъективный фактор. А вся эта система строилась именно на субъективном факторе: субъективность чиновников от культуры подстраивалась под субъективность Сталина. Это и обрекло Сталинскую премию и сформированный ею эстетический канон соцреалистического искусства на закономерный финал. Хрущев в докладе на XX съезде КПСС сказал: «Даже цари не учреждали таких премий, которые назвали бы своим именем».

Дмитрий Цыганов

Дмитрий Цыганов

— Что произошло с премией после смерти Сталина?

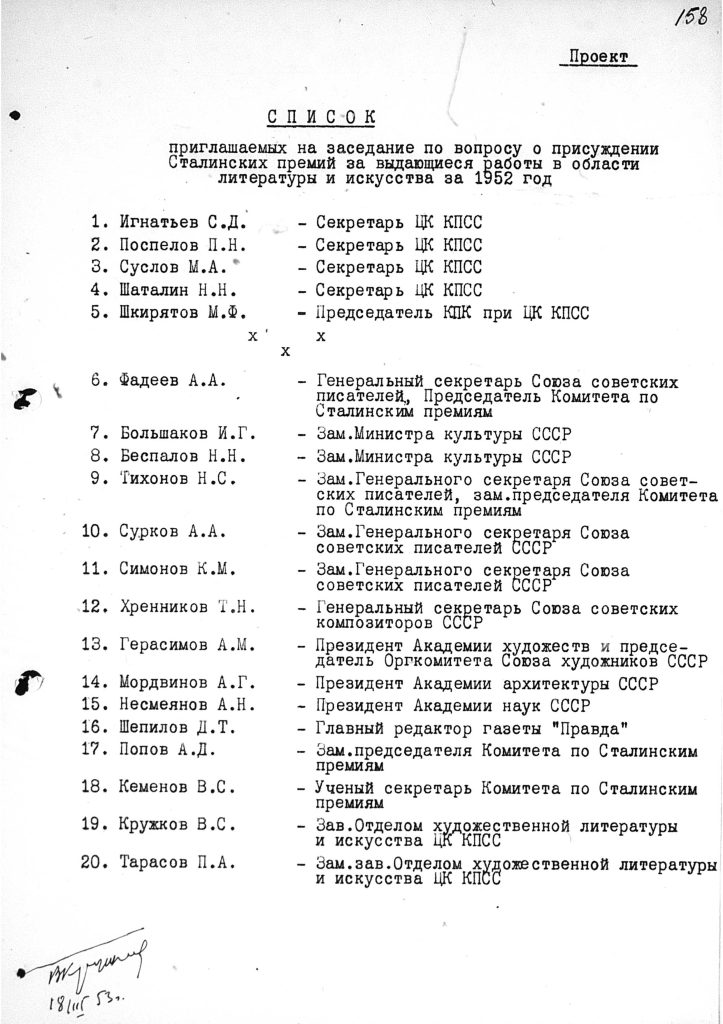

— Заседания Комитета не прекратились со смертью Сталина. Он скончался 5 марта 1953 года, и к этому времени уже был сформирован предварительный список кандидатов на премию за произведения 1952 года. Обсуждение этого списка состоялось во второй половине года. Растерянность чиновников давала о себе знать: они не понимали, как им действовать дальше. Впрочем, Георгий Маленков очень быстро подхватил инициативу, и работа Комитета по отбору произведений продолжилась вполне штатно. Неслучайно, что именно после смерти Сталина был организован самый масштабный бюрократический процесс за всю историю премии. Комитетчики произвели более шести тысяч листов стенограмм и протоколов, прочитали и обсудили немыслимое количество произведений. Но в конечном счете все это ни к чему не привело, никто за двухлетний период награжден не был. Комитетчики провели голосование по произведениям и направили соответствующие документы в Президиум ЦК КПСС. Маленков изначально планировал собрать обсуждение 18 марта 1953 года. Мы даже знаем, кто на этом обсуждении должен был присутствовать, но обсуждение не состоялось. В тот момент Маленков был слишком увлечен внутрипартийной борьбой, наспех организованное коллективное руководство трещало по швам, готовилась очередная внутрипартийная интрига с последующим переворотом. Конец существования института Сталинской премии не был документально оформлен. Члены Комитета, судя по последним стенограммам, были уверены, что соберутся и на следующий год и все так же будут обсуждать кандидатов.

Мы возвращаемся к тому, о чем я говорил в ответе на первый вопрос. У нас до сих пор нет представления о том, как функционировала эта культура. Мы думаем, что после смерти Сталина все советские люди раскрыли глаза и увидели подлинную суть вещей. Это далеко не так. Многие не разуверились в Сталине ни после его смерти, ни после 1956 года, не разуверились они и сегодня. Они верили, что все должно оставаться так, как было при его жизни. Но, к сожалению или к счастью, Комитет прекратил свою работу, а после объявленной Хрущевым десталинизации «сверху» вопрос о существовании премии имени Сталина уже не стоял. Во второй половине 1960-х годов она была переименована в Государственную. Изменились правила отбора кандидатов, порядок и периодичность присуждения премии. Было также принято специальное постановление о замене дипломов и нагрудных знаков сталинских лауреатов, но очень немногие из них пошли на это. Некоторые лауреаты и вовсе к тому моменту ушли из жизни, иногда не совсем обычным способом — например, Фадеев покончил с собой в мае 1956 года. Напомню также случай Анатолия Тарасенкова, который умер прямо в день XX съезда, а Пастернак сказал Ариадне Эфрон, что его «сердце устало лгать» — об этом сюжете написано в замечательной книге Натальи Громовой. Так обветшал и обрушился сталинский культурный проект — не осталось компетентных людей, которые могли бы поддерживать его жизнеспособность. Именно поэтому я говорю о всей последующей советской культуре как о продукте его распада. Отдельные следы этого процесса мы наблюдаем и по сей день. Романы Александра Проханова и Юрия Бондарева — это, по сути, одна и та же история.