Сохранить душу живу

Поздравляем Издательство Ивана Лимбаха с тридцатилетием!

Издательству Ивана Лимбаха, одному из старейших в Санкт-Петербурге, исполнилось 30 лет. «Горький» часто пишет о новых книгах этого издательства, но в этот раз решил вспомнить также и старые, выходившие еще во второй половине 1990-х, в 2000-е и в 2010-е. По нашей просьбе разные авторы написали о своих любимых книгах, появившихся благодаря сегодняшнему юбиляру. Дорогие коллеги, с днем рождения!

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Лев Рубинштейн. Регулярное письмо. Редактор И. Г. Кравцова (1996)

|

«Регулярное письмо» — сборник избранных текстов Льва Рубинштейна — произвело в год своего выхода (1996) настоящую революцию в читательском восприятии поэзии. До Лимбахов никто не издавал — и такую поэзию, и таким образом. Это был первый, насколько помню, опыт представления карточек Рубинштейна в книжном формате. И качество поэзии, и качество издания были абсолютно нездешними. Одичавшего от газетной бумаги перестроечных книг читателя приучали к мысли о существовании другой во всех смыслах литературы.

Олег Григорьев. Птица в клетке. Составление, вступительная статья М. Д. Яснова. Редактор Н. Р. Бочкарева (1997)

|

Олег Григорьев — поэт неординарного таланта и, как водится, несчастной судьбы. В его обманчиво простых стихах абсурд, гиньоль, детский и городской фольклор сплетаются в какой-то святой примитивизм, передающий взгляд на окружающие вещи так, будто мы их — вслед за поэтом — видим впервые. «Птица в клетке» (1997) — наиболее полный свод текстов Григорьева, при жизни успевшего увидеть лишь несколько своих книжек для детей, а после смерти ставшего культовым поэтом, когда широкий читатель начал открывать для себя обэриутов и обнаружил, что один из их славных потомков жил совсем недавно, вот только что среди нас.

Д. А. Пригов. Советские тексты. Составление, вступительная статья А.Л. Зорина. Рисунки Д.А. Пригова. Редактор И.Ф. Данилова (1997)

|

Увидев название «Советские тексты», считающий себя искушенным читатель тут же решит, что понял концептуалистскую иронию и под обложкой спрятаны тексты в действительности антисоветские. На самом деле эта книга, составленная из произведений Дмитрия Александровича Пригова 1979–1984 годов, объективно отражает подлинно советскую реальность получше иных социологических исследований. Вот злобный гражданин (наверняка хулиган) материт женщину в мясной лавке, а вот сознательный гражданин (наверняка милиционер) открывает для себя экологическое мышление, поедая остатки колбасы. И никакой иронии, разве что горький сарказм в исполнении великого мастера в его лучшей творческой форме.

Вячеслав Курицын. Журналистика. 1993–1997 гг. Редактор И.Ф. Данилова (1998)

|

«Журналистика» Вячеслава Курицына покрывала собой 1993–1997-е годы — лучшие годы русских культурных медиа, непредставимую сегодня эпоху «Сегодня», буржуазно-либеральной московской газеты с роскошно-хулиганским отделом «Искусство». Курицын резвился там как мог — и заслуга издателей в том, что они первыми поняли ценность этих критических и эссейных текстов, сильно превышавшую ценность исчезающего на другой день газетного листа. Пусть мягкая, но все-таки книжная обложка «Журналистики» создавала правильную культурную и статусную рамку для одного из самых ярких проявлений российского письма об искусстве — в год начала конца прекрасной эпохи 90-х.

Василий Комаровский. Стихотворения, проза, письма, материалы к биографии. Составители И.В. Булатовский, И.Г. Кравцова, А.Б. Устинов. Подготовка текста И. Г. Кравцовой. Редакторы В.Н. Сажин, О.Э. Карпеева (2000)

|

Пятисотстраничный том графа Василия Комаровского материализовал один из русских поэтических мифов. «Знать Комаровского — это марка», — говорила Ахматова. К концу века поэзия потерявшегося между символизмом и акмеизмом царскосела окончательно стала тайнознанием. Тщательно-любовно подготовленный Андреем Устиновым, Игорем Булатовским и Ириной Кравцовой том стал последним, пожалуй, крупным поэтическим открытием Серебряного века для нового, выросшего в 1990-е, поэтического поколения.

Леонид Аронзон. Собрание произведений. В 2 томах. Составители, авторы примечаний П. А. Казарновский, И. С. Кукуй, В. И. Эрль. Рисунки Л. Аронзона. Редактор И. Г. Кравцова (2006)

|

Даже на фоне экстремально насыщенных 2000-х — десятилетия самого, наверное, «поэтического» для новейшей России — двухтомник Леонида Аронзона стал событием поистине потрясающим. Тогда наконец-то был по-настоящему открыт этот поэт, которого особо не с кем сравнить в неофициальной литературе советской эпохи. За тридцать один год, которые ему довелось пожить на земле, Аронзон создал не собственную поэтику, но целую речь, в которой тавтология, будто по заветам Александра Введенского, заставляет взглянуть на две одинаковые вещи и наконец обнаружить, насколько они различны.

В. Ф. Одоевский. Кухня: Лекции господина Пуфа, доктора энциклопедии и других наук о кухонном искусстве. Подготовка текста, вступительная статья С. В. Денисенко. Комментарии И. И. Лазерсона. Редактор О. Э. Карпеева (2008)

|

Книга «Кухня: Лекции господина Пуфа, доктора энциклопедии и других наук о кухонном искусстве» привлекала читателей великолепной полиграфией (здоровенный том в суперобложке, оформленный в лучших лимбаховских традициях) и общедоступной тематикой (старые гастрономические сочинения всегда пользуются спросом), но главное, конечно, было в том, что под комическим псевдонимом «господин Пуф» выступал князь Владимир Федорович Одоевский, автор «Русских ночей» и «Городка в табакерке». Тексты эти прежде никогда в одном издании не печатались, выходили в периодике и были, как видно из названия, довольно-таки игривыми и легковесными, но благодаря таланту и образованности автора оказались, собранные вместе, ценным памятником русской культуры позапрошлого века.

Йохан Хёйзинга. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир: эссе. Составление, перевод и предисловие Д. В. Сильвестрова. Комментарий Д. Э. Харитоновича. Редактор И. Г. Кравцова (2010)

|

Нидерландский историк культуры, медиевист, написавший целый ряд классических исследований — «Осень Средневековья», «Эразм», «Homo Ludens» и другие (их русские переводы также выходили в Издательстве Ивана Лимбаха), — задумывался и о текущем дне. Само время подталкивало его к этому. Так, книга «Тени завтрашнего дня» появилась в 1935 году — в ней автор отчетливо сформулировал опасность, нависшую над европейской культурой. Конечно, тогда Хёйзинга еще не мог знать, что буквально через несколько лет начнется самая страшная война на континенте и что сам он не доживет до ее конца. Но в предисловии к этой книге он заявил, что, несмотря на неутешительный диагноз, поставленный им современности, считает себя оптимистом, потому что верит: какие бы потрясения ни выпали на долю Европы, она сумеет их преодолеть и непременно выстоит. Что же, тогда она и правда выстояла. Тем важнее и интереснее читать его размышления из дня сегодняшнего.

М. А. Кузмин. Дневник 1934 года. Издание 2-е, исправленное и дополненное. Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии Г. А. Морева. Редакторы Н. Р. Бочкарева, И. Ф. Данилова (2011)

|

Дневник Михаила Кузмина за 1934 год — своего рода постскриптум, попытка подведения итога. 62-летний, уже больной поэт иронично, без пафоса вспоминает о прошлом спокойно, без истерики, выражает свое отвращение к настоящему и продолжает размышлять о главном — о любви, искусстве, человеческой участи. Это замечательная книга о старости поэта (тогда люди старели раньше, чем сейчас), пришедшейся на отнюдь не прекрасную эпоху, о мужестве и ясности духа перед лицом жизненных трудностей, болезней, одиночества.

Альфред Дёблин. Горы моря и гиганты. Перевод Т. А. Баскаковой. Комментарии Т. А. Баскаковой, А. В. Маркина. Редактор И. Г. Кравцова (2011)

|

«Роман этот — чудовище», — писал литературовед Фолькер Клотц о монументальном произведении Альфреда Дёблина. «Горы моря и гиганты» (1924) — и правда о монстре громадного размера и нечеловеческого содержания. Как всякое чудовище, оно и отталкивает, и притягивает своей тотальной инаковостью по отношению ко всему сущему. Действие этого апокалиптического шедевра разворачивается в течение нескольких тысяч лет, в ходе которых люди непрерывно воюют, исступленно мутируют и гибнут. Первый русский перевод эсхатологического эпоса Дёблина был уничтожен вместе с переводчиком в годы Большого террора. В 2011 году трудами Татьяны Баскаковой он наконец дошел до нашего читателя.

Чеслав Милош. Долина Иссы. Перевод Никиты Кузнецова. Послесловие Томаса Венцловы. Редактор И. Г. Кравцова (2012)

|

Свой дебютный роман «Долина Иссы» (1955, первое русское издание: 2012) нобелевский лауреат Чеслав Милош написал, переживая трагедию вынужденной эмиграции, когда его выдавили из родной Польши. Во Франции этой книгой восхищался Альбер Камю, сравнивший опыт Милоша в крупной прозе с автобиографической трилогией Льва Толстого. Но остальные интеллектуалы остались равнодушны — им, в отличие от проницательного экзистенциалиста, не удалось разглядеть за этой подчеркнуто традиционалистской, а то и старомодной вещью сложнейшие вопросы, впервые поднятые XX веком. Хотя, само собой, черти, толпами проникающие в идиллический мирок долины Иссы, окружают каждого и по сей день.

Дик Свааб. Мы — это наш мозг: от матки до Альцгеймера. Перевод Д. Сильвестрова. Редактор И. Г. Кравцова (2013)

|

Издательство Ивана Лимбаха никогда не делало особой ставки на научно-популярную литературу, но с книгой нидерландского нейробиолога Дика Свааба выступило крайне удачно и еще в те подзабытые уже времена, когда научно-популярной литературой не были забиты под завязку любые книжные магазины. Радикализм этой замечательно написанной книжки впечатляет по сей день: в ней убедительно доказывается, что мозг детерминирует нашу жизнь во множестве ее проявлений и, в частности, в том, что касается половых предпочтений и гендерной самоидентификации, а стало быть, предметом свободного выбора это быть не может. Как несложно догадаться, по головке Свааба за такие идеи многие не погладили, однако ознакомиться с ними, безусловно, стоит.

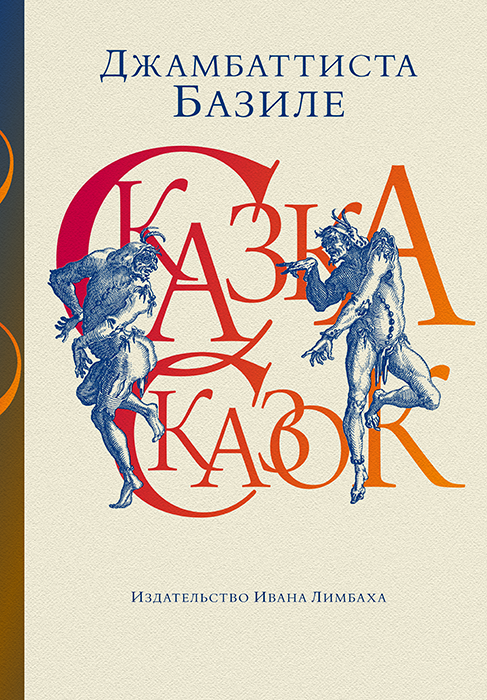

Джамбаттиста Базиле. Сказка сказок, или Забава для малых ребят. Перевод Петра Епифанова. Редактор И. Г. Кравцова (2015)

|

Появление «Сказки сказок» Джамбаттисты Базиле на русском языке многим открыло глаза на то, что европейская литературно-сказочная традиция началась раньше, чем можно было бы подумать: многие сюжеты, знакомые нам по произведениям Шарля Перро, Карло Гоцци и братьев Гримм, впервые появились в книге этого неаполитанского писателя — именно неаполитанского, поскольку они написаны на местном диалекте и отражают многочисленные особенности и реалии южно-итальянской культуры и быта начала XVII века. Неудивительно, что это издание стало хитом продаж и выдержало много переизданий.

Симона Вейль. Тетради 1933–1942. Перевод Петра Епифанова. Редактор И. В. Булатовский (2016)

|

Симона Вейль принадлежит к тем редким религиозным мыслителям, которые даже в самом воинствующем безбожнике способны поселить сомнения об истинной природе нравственного чувства, не объяснимого ни социологией, ни биохимией. Она не разделяла слово и дело, труд рационально-интеллектуальный и духовный, в конце жизненного пути принеся себя в невидимую миру жертву, когда объявила голодовку в знак солидарности с узниками нацизма. Ее тетради, статьи, письма Издательство Ивана Лимбаха выпускает с 2016 года. Чтение, как говорится, обязательное — не только для тех, кто находится в духовных поисках разных уровней, но и для тех, кто считает себя противником фашизма в любых его проявлениях.

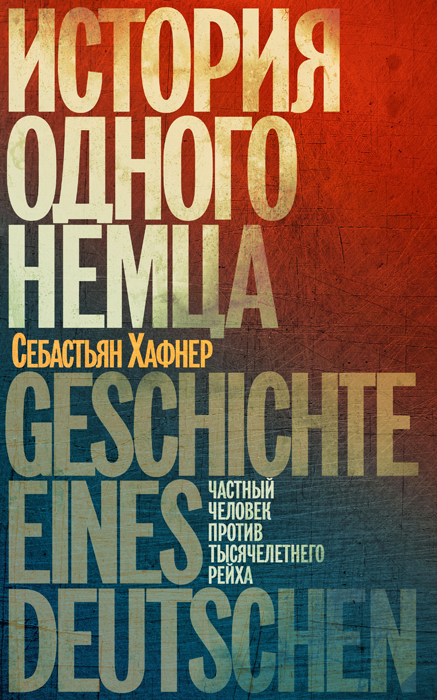

Себастьян Хафнер. История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха. Перевод Никиты Елисеева. Редакторы И. В. Булатовский, Г. В. Снежинская (2016)

|

«История одного немца» Себастьяна Хафнера — книга самая удивительная. Изданная спустя много лет после написания и спустя несколько лет после смерти автора, она стала бестселлером. По праву. Это лучшая книга о фашизме и об интеллигенте в условиях фашизма. Написано по горячим следам 34-летним немецким эмигрантом Раймундом Претцелем в Англии. Человек оглядывается назад и задает себе вопрос, как же это так получилось: вся страна озверела, а весьма немногие (в том числе я) — нет? Работая над книгой, Претцель понимает, что если она будет издана, то людям, про которых он пишет и которые остались в Германии, придется несладко. Поэтому он не только берет себе псевдоним Себастьян Хафнер (который станет его литературным именем до конца жизни), но и прячет своих знакомых под выдуманными именами, изменяет им профессии, род занятий, то есть пишет не воспоминания, а роман с ключом. А еще Хафнер задает себе (и читателям) важный вопрос: что делать тем, кто остался в Германии? Его ответ неутешителен: бежать из страны, если хочешь уцелеть и сохранить душу живу. Справиться с фашизмом, если он захватил власть, изнутри страны невозможно. А справляться с фашизмом (если хочешь сохранить душу живу) необходимо. Потому что он претендует на твою душу. И ты ее не убережешь, как бы ни старался. Или не убережешь себя.

Ленинградская хрестоматия (от переименования до переименования): маленькая антология великих ленинградских стихов. Составитель Олег Юрьев. Выпускающий редактор И. Г. Кравцова (2019)

|

«Ленинградская хрестоматия» была задумана и в основном осуществлена замечательным питерским поэтом Олегом Юрьевым и доделана его друзьями с помощью Издательства Ивана Лимбаха. Но перед нами не просто хрестоматия ленинградских поэтов (от переименования до переименования), пусть название не вводит читателя в заблуждение. Юрьев показывает, как в советский период жители города — поэты — сохраняли и транслировали дореволюционную поэтическую традицию, прививали к культуре советской совершенно другие, несоветские плоды. Этим объясняется и не совсем очевидный выбор участников хрестоматии. Небольшие эссе и буквально отдельные стихотворения двадцати шести поэтов открывают читателю совершенно новый взгляд на развитие и преемственность русской литературы и культуры в советский период.

Альберто Мангель. История чтения. Перевод Марии Юнгер. Редактор И. Г. Кравцова (2020)

|

В Издательстве Ивана Лимбаха вышли две книги Альберто Мангеля — «История чтения» и «Curiositas». «История чтения» — редчайший пример того, как автор, эрудированный интеллектуал, признается в любви к книгам и к самому процессу чтения. Среди множества книг о книгах и чтении эта, безусловно, занимает особое место. Мангель смотрит на чтение значительно шире, чем любой преподаватель литературы, для него это процесс распознавания — вечернего небосвода, тела любимой и, конечно, знаков на листе бумаги. «История чтения» дарит надежду любому неравнодушному читающему человеку.

Олег Юрьев. Собрание стихотворений. В 2 томах. Составление и комментарии Ольги Мартыновой, Валерия Шубинского. Предисловие Михаила Айзенберга. Редактор И. Г. Кравцова (2021)

|

Поздняя ленинградская, а затем ранняя петербургская поэзия непредставима без Олега Юрьева — не только блестящего поэта, но и сподвижника литературы, упорно возвращавшего читателям наследие предшественников: Геннадия Гора или, например, немыслимого Алика Ривина. Собственное наследие Юрьева — такая же попытка восстановить большой питерский текст, искусственно и беспощадно разорванный кротом истории, истоптанный цензурой, загнанный в подполье, однако вопреки всему сохраненный на каком-то невидимом плане. Двухтомник Юрьева вышел в 2021 году, через три года после ставшей чудовищной неожиданностью смерти автора.

Борис Дубин. Смысловая вертикаль жизни: книга интервью о российской политике и культуре 1990–2000-х. Составление Татьяны Вайзер. Редактор А. С. Яшин (2021)

|

Книга «Смысловая вертикаль жизни» уникальна. Как рассказать об интеллектуале Борисе Дубине, оставившем нам множество переводов, научных работ, статей? Издательство предложило очень смелое решение: собрало интервью Бориса Владимировича, структурировало их по темам и выпустило в свет. Фактически читатели вступают в диалог с автором, который делится с ними своими мыслями. Дубин фиксирует культурные и социальные изменения конца ХХ, рефлексирует над ними и строит прогнозы. Читая эту книгу из «нашего времени», невольно удивляешься, как же мы не прочли эти тексты вовремя — тогда, когда они только были опубликованы. Сейчас книга может быть тем ключом, который может помочь нам понять недавнюю историю нашей страны.

Фридрих Рек-Маллечевен. Дневник отчаявшегося. Перевод А. В. Бояркиной. Предисловие Н. А. Власова. Послесловие Н. Л. Елисеева. Редактор И. Г. Кравцова (2023)

|

Фридрих Рек-Маллечевен — баварец, путешественник, писатель, католик. Личный друг, страстный читатель и почитатель Освальда Шпенглера. Аристократ до кончика ногтей и до мозга костей. Его дневник — полная противоположность дневнику Фридриха Кёльнера, о котором ниже. Он a priori презирает не только нацистов, но и их кормовую базу, их «елехторат». В чем-то ему легче, чем Кёльнеру. Он знает (Шпенглер ему объяснил): западная цивилизация гибнет. А как еще может происходить гибель? Вот только так и может — с торжеством глупости, пошлости, зверства. Он великолепно высокомерен. Вспоминается афоризм Чеслава Милоша: «Я не против высокомерия. Высокомерие защищает». В кинотеатре показывают документальные кадры: Гитлер на фоне Эйфелевой башни только что не приплясывает. Зал ликует: «Париж наш!» Рек-Маллечевен встает и выходит из кинотеатра. Конечно, с такими жестами он кончил свои дни в концлагере. Но вел дневник. Кстати, название (по-моему) неверное — «Дневник отчаявшегося». Никакого отчаяния. Уверенность в гибели не синонимична отчаянию. Дневник спрятал, закопал. Должно же остаться презрительное свидетельство конца цивилизации.

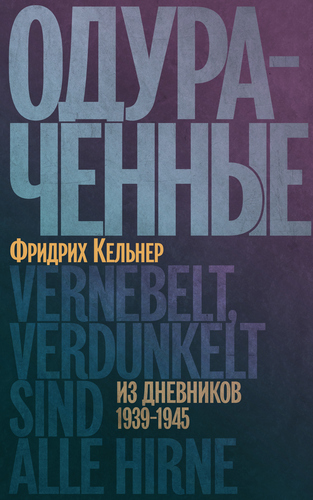

Фридрих Кельнер. Одураченные: из дневников 1939–1945. Перевод А. С. Егоршева, Е. А. Смолоногиной, А. Б. Захаревич. Редактор И. Г. Кравцова (2024)

|

Перед нами дневник социал-демократа, судейского чиновника Веймарской республики и нацистской Германии Фридриха Кёльнера. Печальнее и отчаяннее книги я не читал. Бессилие, полное, абсолютное. Отчаяние, чернейшее, беспросветное. И то и другое объяснимо личностно: если можно так выразиться — личностно-идеологически. Фридрих Кёльнер — социал-демократ, то есть в нем вбито, вколочено: народные массы, рабочий класс — прогрессивные, человечные силы истории. А если народные массы и рабочий класс идут строем, в ногу, с песнями за людоедами? Если рабочий класс и народные массы верят той чуши, лжи, идиотизму, которыми их накачивает государство? Дневник post factum был назван «Одураченные». Точное название. Через ежедневные, тщательные записи, фиксирующие повседневную жизнь рейха, — вопль: как можно стать такими злыми, бессердечными идиотами? Как это возможно? Не одураченному остается одно — записывать, чтобы одурение и озверение не повторились вновь.

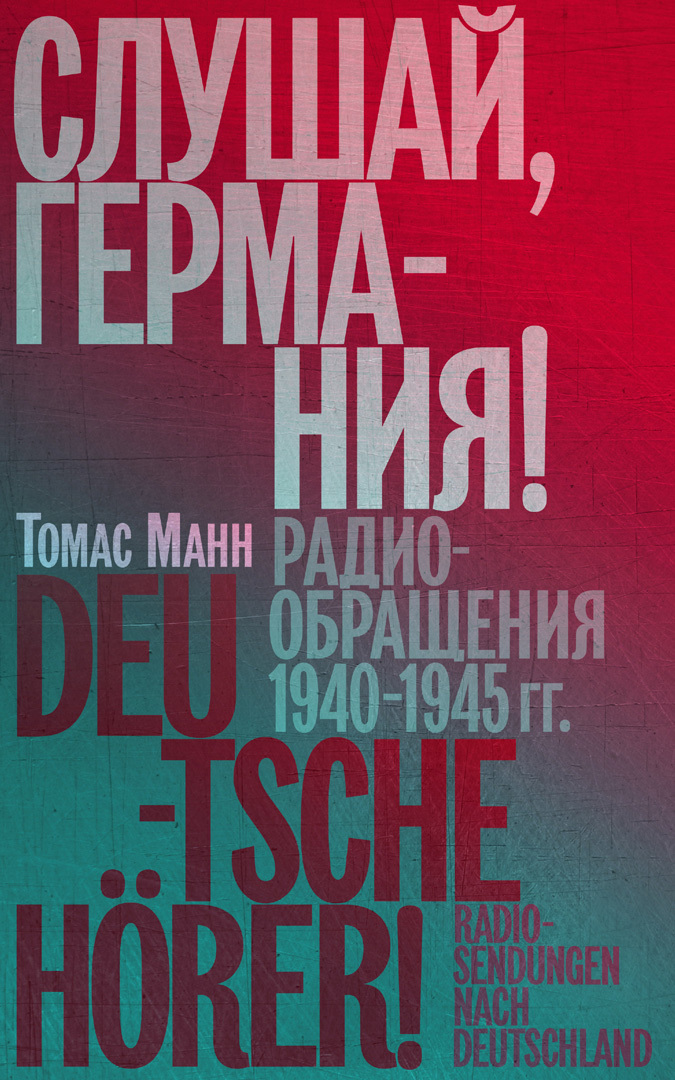

Томас Манн. Слушай, Германия! Радиообращения 1940–1945 гг. Перевод, предисловие и примечания И. А. Эбаноидзе. Редактор А. Г. Сухобок (2024)

|

«Слушай, Германия!» — сборник радиоречей немецкого лауреата Нобелевской премии по литературе, эмигранта Томаса Манна, обращенных к немецким радиослушателям. Назван с вызовом. «Слушай, Израиль!» — начало первого псалма царя Давида. Не в том только дело, что библейские времена наступили, времена мучеников и пророков, а и в напоминании немцам о том, кого они унижают и уничтожают прежде всего и прежде всех — евреев. Главное, что есть в этих радиоречах: мы (немцы) все совиновны в том, что происходит. Мы заслужили любую кару, которая на нас обрушилась и обрушивается. Мы должны (или вынуждены) пересмотреть все свое прошлое, свою культуру, свою историю, потому что мы их опозорили. Мы вынуждены в своем прошлом, в своей культуре, в своей истории увидеть исток нашего теперешнего озверения. Потому что прошлое есть. Оно в нас. В немцах.

В подготовке этого материала принимали участие: Никита Елисеев, Дмитрий Иванов, Борис Куприянов, Эдуард Лукоянов, Иван Мартов, Глеб Морев, Валерий Шубинский.