Симулякр атеизма

Марианна Шахнович — о том, что такое «научный атеизм»

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

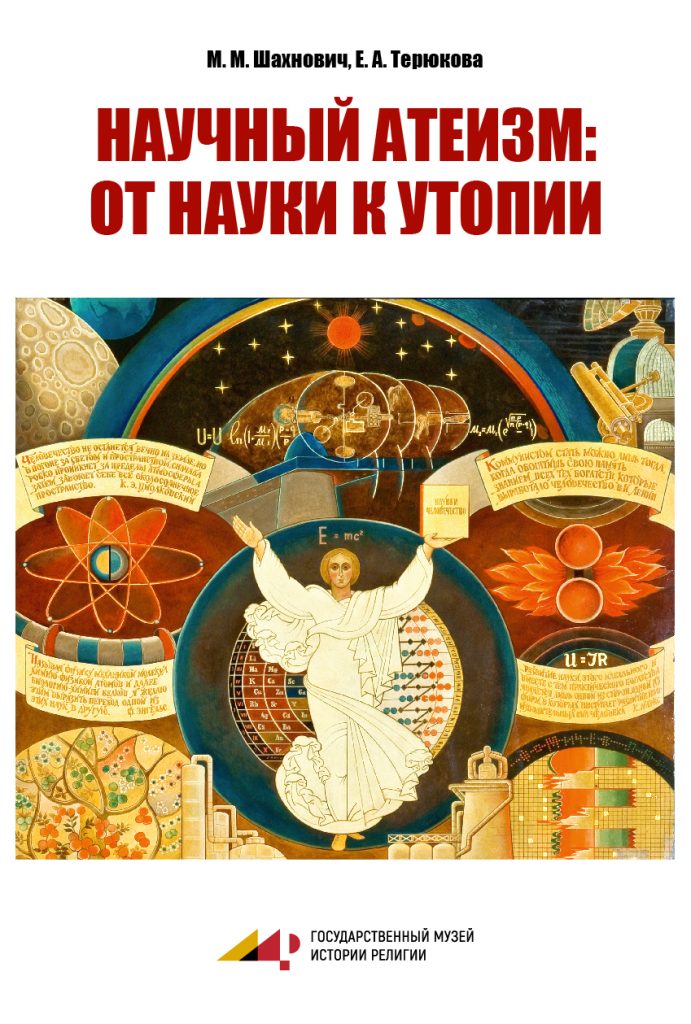

Марианна Шахнович, Екатерина Терюкова. Научный атеизм: от науки к утопии. СПб.: ГМИР, 2023. Содержание

— Введение книги начинается с вашей личной истории. Истории, в которой вас учили научному атеизму и в которой вы его преподавали. Начну с биографической составляющей и я. Расскажите, когда и как у вас возник интерес к изучению религии? Уверен, что не обошлось без влияния ваших отца и матери.

— Введение книги начинается с вашей личной истории. Истории, в которой вас учили научному атеизму и в которой вы его преподавали. Начну с биографической составляющей и я. Расскажите, когда и как у вас возник интерес к изучению религии? Уверен, что не обошлось без влияния ваших отца и матери.

— Полагаю, что это не называется влиянием. Скорее атмосфера, воздух, которым дышишь. Мы жили в одной комнате в коммунальной квартире, и, хотя мой уголок был отгорожен шкафом, я всегда могла слышать, о чем говорят родители или их друзья, которые приходили часто. Разговоры на профессиональные темы велись постоянно, нередко они вращались вокруг Музея истории религии. Отец, проработав там тридцать лет, ушел, когда музей был исключен из системы Академии наук, но мама продолжала там служить, и для них, а потом и для меня музей был очень важной частью жизни в целом, стержнем, на который нанизываются все остальные элементы. От обсуждения музейных новостей и проблем переходили к обсуждению планов или чего-то прочитанного.

В этом не было ничего особенного: обычные вечерние разговоры, которые ведутся членами семьи, имеющими общие интересы, но где понедельник всегда начинается в субботу, так как научная работа не знает выходных. Когда я выросла, на мои вопросы отец всегда отвечал довольно скупо, обычно советуя какую-то книгу или статью, но если к нему приходили аспиранты, то он вел с ними долгие беседы, отвечал очень подробно, а я ловила каждое слово.

— Думаю, в современном российском обществе в целом имеется представление об атеизме. Чего нельзя сказать о научном атеизме. Расскажите, пожалуйста, вкратце об этом идеологическом конструкте.

— Большинство из тех, кто слышал о термине «научный атеизм», считают его синонимом марксистского атеизма, но в трудах Маркса, Энгельса и даже Ленина такое понятие отсутствует. Научный атеизм — порождение периода «эпохи строительства коммунизма», сыгравшее свою роль и ушедшее в небытие вместе с той идеологией, в рамках которой он был создан.

Выражение «научный атеизм», достаточно случайно появившееся в 1946 году, постепенно превратилось в концептуальную категорию идеологического дискурса и укрепилось в нем в качестве принципиально значимого термина в 1954 году в постановлении ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения». С начала 1960-х важнейшую роль в инструментальном использовании понятия «научный атеизм» сыграл секретарь ЦК Леонид Ильичев, возглавлявший Идеологическую комиссию ЦК КПСС, которая на волне новой антирелигиозной кампании инициировала разработку практических рекомендаций в области так называемого научно-атеистического воспитания населения.

Этим занялась группа философов Московского государственного университета и специально созданного Института научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС. В результате к концу 1960-х была сконструирована «теория научного атеизма», претендовавшая на самостоятельное существование в качестве отдельной философской дисциплины со своим объектом исследования и своими специфическими методами.

— Научный атеизм практически не упоминается в текстах современных богословов, философов и историков общественной мысли. Этот концепт чаще всего присутствует в работах, посвященных государственно-конфессиональным отношениям в СССР и антирелигиозной политике в Советском Союзе. Как так вышло?

— «Научный атеизм» исчез вместе Советским Союзом. Советская идеология перестала существовать, и ее концепты вышли из употребления. Этим «научный атеизм» отличается от понятия «атеизм», имеющего вполне определенное философское содержание. Советским партийным идеологам и обществоведам ради решения конъюнктурных политических задач пришлось отказаться от понимания атеизма как «голого отрицания» и «негативного признания бога», свойственного в том числе и основоположникам марксизма.

Хотя некоторые из советских философов в русле классического марксизма осмеливались рассматривать атеизм лишь как черту, свойственную материализму, «генеральная линия», вырабатываемая Институтом научного атеизма, требовала признания самодовлеющего характера научного атеизма, имеющего самостоятельное позитивное содержание, свою особую теорию, разработка которой к концу 1970-х приобрела невиданный размах. «Научный атеизм» можно назвать симулякром атеизма. Этот симулякр рос, раздуваясь от того, что в него вкладывали все новое и новое «позитивное» содержание, и в конце концов он лопнул.

— Одна из глав книги посвящена Владимиру Бонч-Бруевичу — человеку, про которого нельзя умолчать, когда идет речь об изучении религии в Советском Союзе. Какое, на ваш взгляд, место он занимает в советском религиоведении?

— Думаю, что Владимир Дмитриевич очень бы удивился, услышав слово «религиоведение», оно получило распространение у нас в стране только в конце прошлого века. Сам Бонч-Бруевич — историк-архивист, публицист, литератор, общественный деятель и организатор науки. Прежде всего, конечно, важна его роль в сохранении Музея истории религии со всеми его коллекциями. Мало кто знает, что в 1946 году Бонч-Бруевич стремился закрыть этот ленинградский музей, созданный усилиями Владимира Богораза в начале 1930-х. Бонч-Бруевич хотел перевезти все экспонаты в Москву, чтобы усилить и возродить Центральный антирелигиозный музей, лишенный помещения из-за разрушения Страстного монастыря. Однако встретил сильное сопротивление небольшой группы ленинградских ученых, в том числе и моего отца.

Острый конфликт был разрешен в пользу сохранения действующего музея, и экспонаты из Москвы переехали в Ленинград, тем самым пополнив коллекции Музея истории религии. Бонч-Бруевич был назначен его директором и со свойственной ему энергией, постоянно находясь в Москве, хлопотал о фондах и материалах для восстановления здания Казанского собора, где этот музей располагался. Именно в этот музей он передал свое собрание рукописей, уникальный архив по истории русских религиозно-общественных движений, изучением которых он занимался почти всю жизнь. Из нескольких бывших сотрудников Центрального антирелигиозного музея ему удалось сформировать в Институте истории Академии наук сектор истории религии (позже — сектор истории религии и атеизма), где велась научная работа, прежде всего связанная с издательской деятельностью. Таким образом в 1950 году появилось ежегодное периодическое издание — сборники «Вопросы истории религии и атеизма», многие публикации которых не потеряли своего научного значения и по сей день.

— В книге утверждается, что концепт «научный атеизм» и термины, связанные с ним, использовались как идеологический инструмент, включенный в символический арсенал холодной войны. По-моему, это далеко не очевидное утверждение. Насколько оно является новым для российской и зарубежной гуманитарной науки?

— Политическое противостояние двух систем — капитализма и социализма — воспринималось в советском дискурсе как символическое противоборство прошлого с будущим, в котором капитализм был связан с религией, то есть с прошлым, а атеизм — с устремленным в будущее социализмом. Это противоборство рассматривалось как проявление классовой борьбы, одной из форм которой считалась идеологическая борьба, то есть война идей.

Рассмотрение холодной войны как глобальной борьбы между американским иудео-христианством и атеизмом, поддерживаемым СССР, было характерно и для зарубежных авторов. Например, об этом писал канадский историк Эндрю Престон в книге 2012 года «Меч духа, щит веры: религия в американской войне и дипломатии». В нашей книге рассказывается об устойчивых выражениях, языковых клише, связанных с религией, но наполненных в условиях идейного противостояния иным содержанием, например «крестовый поход», «люди доброй воли» и тому подобное.

— В среде российских исследователей есть мнение, согласно которому в Советском Союзе не было науки о религии. Сторонники этой позиции отмечают: все, что имело отношение к этой дисциплине, было связано с антирелигиозной пропагандой и политической конъюнктурой. Как вы думаете, с чем связано наличие этой позиции?

— Главные аргументы против этого мнения заключаются в том, что существует огромное количество книг и статей по проблемам религии, изданных в Советском Союзе. Надо уметь отделять агитационные брошюры от научных исследований, авторы которых использовали то, что называется «забор» из определенных цитат, чтобы опубликовать свои труды, не говоря уже о том, что многие из них были действительно убежденными марксистами.

Почему сторонники этой точки зрения, о который вы упомянули, готовы, например, считать работы Карла Каутского или Амброджо Донини по истории христианства научными трудами, а работы Гилера Лившица или Ирины Свенцицкой предлагают научными исследованиями не считать?! Я вижу две причины. Первая заключается в том, что отрицание научного вклада ученых, работавших в условиях цензуры и идейного диктата, с готовностью принимаемое публикой в переломные моменты истории, легко может быть использовано в качестве трамплина для презентации собственных достижений: раньше науки не было, вот мы сейчас придем и всем покажем «настоящую науку». Это касается не только исследований религии, достаточно вспомнить статью Юрия Слезкина «Советская этнография в нокдауне».

Екатерина Терюкова (слева) и Марианна Шахнович. Фото из личного архива

Екатерина Терюкова (слева) и Марианна Шахнович. Фото из личного архива

Вторая причина — антирелигиозная пропаганда. Стало общим местом обвинять всех советских исследователей религии в том, что они выступали с критических позиций, были атеистами и антиклерикалами. Есть публикации, да и я писала тоже о том, как в условиях жесткой государственной антирелигиозной политики многие ученые не только стремились изучать религию, но и сохраняли, а часто спасали памятники религиозной культуры. Скажем, именно так Владимиром Богоразом и был создан в 1932 году Музей истории религии Академии наук.

Конечно, были среди тех, кто подвизался на ниве антирелигиозной работы, откровенные погромщики вроде Ивана Шпицберга или бесконечно невежественные «специалисты», но не надо всех, что называется, мазать одной краской. Работали выдающиеся фольклористы, этнографы, историки, социологи, занимавшиеся изучением религии, начиная от представителей старшего поколения, как Евгений Кагаров, Милица Матье, Владимир Пропп, до более молодых — Аркадия Анисимова, Берты Шаревской, Сергея Токарева, Михаила Коростовцева, Григория Бонгард-Левина, Владимира Басилова, Юрия Левады, Дмитрия Фурмана и многих других.

Такой отдельной науки, которая называется «религиоведение», нет и никогда не было, религия — сложный феномен культуры и общества, ее изучали и будут изучать представители разных наук (и, кстати, разных мировоззрений), используя различные теории и методы, так как какой-то особой религиоведческой методологии не существует.

— Несколько лет назад на русском языке вышла книга Виктории Смолкин «Свято место пусто не бывает. История советского атеизма». Наверняка вы ее читали. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением о ней.

— Конечно, я знаю эту большую толстую книгу. В ней описывается история советского атеизма в контексте истории конфессиональной политики советского государства, а научный атеизм рассматривается как форма сциентизма, сменившая воинствующий атеизм первых лет советской власти.

К сожалению, Смолкин нередко пользовалась вторичными, иногда недобросовестными источниками, что обычно вызывает досадные ошибки. Так, например, Смолкин называет в своей книге Бонч-Бруевича «преемником Емельяна Ярославского» и считает, что именно Владимиру Дмитриевичу принадлежали основные инициативы в атеистической пропаганде хрущевского периода. У Бонч-Бруевича был затяжной многолетний конфликт с Ярославским как раз по поводу форм и методов антирелигиозной пропаганды, это хорошо известно тем, кто работал с архивами этих двух общественных деятелей. Есть опубликованные материалы, об этом писали, опираясь на документы, например, Александр Эткинд, Евгений Лучшев. Что же касается так называемых инициатив Бонч-Бруевича в хрущевских гонениях на религию, то это ошибочная точка зрения Михаила Шкаровского, которую повторяет Смолкин.

О критической ситуации, в которую попал Бонч-Бруевич и его сектор во время хрущевской антирелигиозной кампании еще в советское время писал сотрудник Института истории АН СССР Юрий Коган. В этот период резко изменилось официальное отношение не только к религии и верующим, но и к научным учреждениям, которые занимались изучением религии. 1 апреля 1953 года был ликвидирован сектор истории религии и атеизма в Институте истории АН СССР, который возглавлял Бонч-Бруевич, проблемы обрушились и на Музей истории религии АН СССР. Сохранилась переписка Бонча этого периода с коллегами, академическим и партийным начальством. Все легко проверяется. Для того чтобы сохранить сотрудников, лишившихся работы, Бонч-Бруевич добился создания при Институте истории АН СССР специальной Комиссии по изучению вопросов истории религии и атеизма, целью которой должно было стать издание книжной серии «Библиотека научно-атеистической литературы». В 1954 году эта комиссия была преобразована в Координационную комиссию по вопросам организации научно-атеистической пропаганды, которой ставилась задача разработать и осуществить план по публикации научно-популярной литературы, прежде всего по естественным наукам. В нее вошли руководители десяти научно-исследовательских институтов Академии наук, которые должны были обеспечить подготовку и написание этих работ.

Документы о работе обеих комиссий хранятся в Архиве РАН. Об этом последнем большом просветительском проекте Владимира Дмитриевича мы рассказываем в нашей с Екатериной Терюковой книге. Так что в тот период никаких других инициатив, кроме желания поддержать своих сотрудников путем обеспечения их работой по переводу и подготовке к публикации трудов Лукреция, Лукиана, Спинозы, Вольтера, Гольбаха, Герцена, Плеханова, а также изданию научно-популярных книг по астрономии, физике, химии и биологии, у Бонч-Бруевича не было.

— Яркая палитра советских исследователей религии сегодня в российском обществе мало кому известна. Наверное, на слуху только Бонч-Бруевич, Клибанов, Митрохин и Богораз. На ваш взгляд, кто из советских исследователей религии сегодня незаслуженно забыт?

— Во-первых, упомянутые вами исследователи принадлежали к разным поколениям российских ученых и к разным академическим областям. Наука о религии развивалась в русле истории, этнографии, фольклористики. Владимир Богораз, как и его друг Лев Штернберг, — антропологи, изучавшие религию в рамках этнографических исследований. Историк Александр Клибанов вслед за Бонч-Бруевичем изучал религиозно-общественные движения в России, Лев Митрохин продолжил ту же линию, но скорее как социолог и философ, изучая в том числе и новые религиозные движения на Западе.

Что же касается, как вы выразились, незаслуженно забытых исследователей религии, то это прежде всего те, кто погиб в период репрессий, чьи имена вымарывались из коллективных трудов, а книги и статьи изымались. Это длинный мартиролог. Называю лишь тех, кто вспомнился сразу: Андрей Востриков, Александр Золотарев, Николай Маторин, Бернгард Петри, Петр Преображенский, Михаил Худяков и многие другие.

Было сделано немало для того, чтобы восстановить их имена, возродить научные традиции и издать неопубликованные труды, если их удавалось найти. Этим занималась большая группа энтузиастов — историков науки. Но до сих пор еще далеко не все обнаружено и опубликовано. Это касается и исследователей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Так недавно, например, были опубликованы ранее не издававшиеся работы умершего от голода во время ленинградской блокады Исая Пульнера, посвященные свадебной обрядности у евреев.

— Посоветуйте, пожалуйста, литературу тем, кто хочет понять, как трансформировалась советская наука о религии.

— Вместе с моими коллегами и учениками мы подготовили биобиблиографический указатель на 350 имен «Изучение религии в России в XVIII — первой половине XX в.». В России к 1917 году существовали два направления изучения религии: одно — связанное с традицией рассмотрения религии исключительно в конфессиональных рамках с опорой на канонические тексты Священного Писания и отцов церкви, и второе — использующее методы критического научного анализа и развивающееся в русле европейской науки о религии. В нашем указателе представлены наиболее выдающиеся ученые обоих направлений, включая, конечно, и советских исследователей религии, живших в эпоху «научного атеизма». Вероятно, лучше воспользоваться сайтом, на котором не только выложен полный текст опубликованного указателя, но также в библиографиях открываются ссылки, позволяющие прочитать аннотации к трудам того или иного исследователя.

— Возможно, было что-то, о чем я не спросил, но что вы хотели бы рассказать.

— Полагаю, что надо завершать наш разговор, он и так затянулся. Спасибо за ваш интерес.