Шум трудного стиха

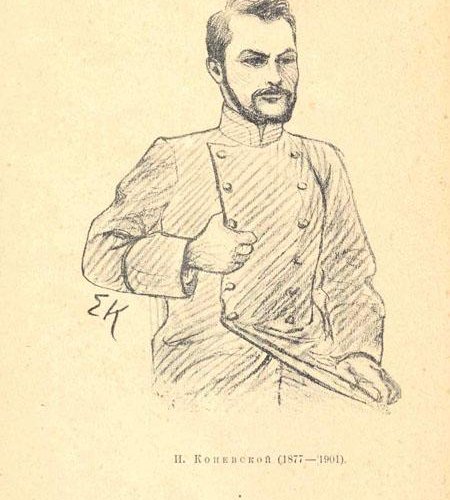

Классик из тени: Иван Коневской

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

В 1944 году Набоков в Америке написал по-английски рассказ «Забытый поэт». Речь в нем шла о некоем Константине Перове, талантливом поэте, утонувшем в реке Оредеж в 1849 году, двадцати четырех лет от роду. На заседании, посвященном пятидесятилетию гибели Перова, появляется старик, утверждающий, что он и есть Перов, имитировавший самоубийство. Старика прогоняют. Читатель так и не узнает, правду ли он говорил.

Набоков, выстраивая сюжет, явно держал в уме судьбу другого многообещавшего русского поэта, погибшего такой же смертью почти в таком же возрасте (до 24-летия не дожил двух месяцев) — правда, в другой реке и в другую эпоху. Этот поэт — Иван Коневской. Разумеется, американским читателям это имя ничего не говорило; увы, вряд ли много говорит оно и широкому русскому читателю в наши дни. Впервые за сто лет стихи Коневского были собраны А. В. Лавровым и изданы в серии «Новая библиотека поэта» в 2008 году. Но вне круга специалистов, похоже, эта книга привлекла не так много внимания. У этого есть свои причины. В конце концов, Иван Коневской всегда был поэтом для немногих.

Родился он в 1877 году в дворянской семье шведского происхождения, но давно обрусевшей и православной. Настоящая фамилия — Ореус. Отец, Иван Иванович, дослужившийся до генерала от инфантерии — военный архивист и историк, для себя писавший и стихи. Мать (рано умершая) — из Аничковых. Позднее молодой поэт (в приступе наивного дворянского снобизма) написал:

Иван Иванович Ореус — отец Ивана Коневского

Иван Иванович Ореус — отец Ивана Коневского

Пойми же, селянин, без племени, без роду,

С тобой пойду я в лес, заслушаюсь дроздов:

Я так же, как и ты, молюся на природу

И пить ее млеко бегу из городов.

Но не понять тебе, бездомному, нагому,

Какой есть у меня торжественный приют,

Где я причастен достоянью дорогому,

Святому золоту, что мне отцы куют.

Мальчик рос замкнутым, «странным». Необыкновенно много читал. В подростковом возрасте придумал собственную страну — Росамунтию. Что-то вроде кассилевской Швамбрании. Но юный интеллектуал серьезно отнесся к делу. Он составил «Адрес-календарь города Ванчуковска» (это росамунтская столица) и «Алфавитный список великих людей Росамунтии XIX века». Среди них, например, «Алексей Жданомирович Авизов, один из величайших росамунтских романистов. Считается основателем „бытовой“ или „естествоиспытательской“ школы в росамунтской письменности, школы, которая, по выражению Сахарина, служит соединяющим звеном между „государственно-мудролюбским“ направлением Ванцовского кружка годины Великого Возрождения Росамунтии и романистами-душесловами восьмидесятых годов...» Подробно прослеживается биография этого выдуманного писателя, родившегося 16 мая 1832 г. в Ванчуковске, в семье букиниста, еврея по происхождению, ставшего приверженцем «сведенборгианской секты», к которой примкнул и его сын...

В гимназии у мальчика появились друзья, в том числе Иван Билибин, позднее известный художник. Иван Ореус (уже писавший стихи) вошел в «литературно-мыслительный кружок», сложившийся вокруг преподавателя древних языков Ф. А. Лютера. Достаточно рано попал во «взрослые» литературные круги. Стал бывать дома у Федора Сологуба, сблизился с талантливым поэтом, мистиком и ницшеанцем Александром Добролюбовым, вскоре обратившимся к христианству, ушедшим из Петербурга и ставшим (до самой смерти в 1945 году!) вождем религиозной секты.

12 декабря 1898 года у Сологуба читали молодые поэты. Участвовал и Валерий Брюсов, двадцатипятилетний вождь скандального молодого течения — символизма. В этот день он записал в дневнике: «Самым замечательным было чтение Ореуса, ибо он прекрасный поэт».

Иван Ореус

Иван Ореус

Так началась дружба, возможно главная в жизни Ивана Ореуса и уж точно главная в жизни Валерия Брюсова. Он прожил больше пятидесяти лет, а общение его с молодым петербуржцем продолжалось всего два года. Брюсов был (в глазах окружающих) честолюбивым, властным, холодным человеком. Но вот свидетельство Нины Петровской, возлюбленной Брюсова, вместе с ним ездившей в 1911 году, в десятую годовщину смерти Коневского-Ореуса, на его могилу:

«Совсем у плетня скромный черный крест за чугунной оградой — на плите венок из увядающих полевых цветов, а над могилой, сплетаясь пышными шапками, разрастаются дуб, клен и вяз. Брюсов нагнулся, положил руку на венок, долго и ласково держал ее так и оторвал несколько травинок от венка. Я знаю, что он очень берег их потом. Ив. Коневского он вспоминал не раз в горестные минуты жизни. Кроме него, у Брюсова настоящих друзей уже не было никогда».

А вот строки, написанные Брюсовым после этой поездки:

Я посетил твой прах, забытый и далекий,

На сельском кладбище, среди простых крестов,

Где ты, безвестный, спишь, как в жизни, одинокий,

Любовник тишины и несказанных снов.

Ты позабыт давно друзьями и врагами,

И близкие тебе давно все отошли,

Но связь давнишняя не порвалась меж нами,

Двух клявшихся навек — жить радостью земли!

Иван Ореус принадлежал к русским молодым людям, отвергшим позитивизм и материализм в философии, увлекшимся «новым искусством», тем, что тогда называли декадансом. Примкнув к символистам, он (как критик) стал яростным защитником новой школы. Не только от замшелых «традиционалистов», отзывавшихся о декадентах почти в непечатных выражениях, но и от «своих». В статье «Об отпевании новой русской поэзии» он горячо спорит с суждениями Зинаиды Гиппиус о том, что мировая поэзия переживает упадок (молодой критик обрушивает на Гиппиус ряд имен, и их выбор свидетельствует о вкусе и эрудиции — Верхарн, Киплинг, Гофмансталь...) и о том, что современная русская поэзия погружена в уныние и чужда мысли.

Символизм постепенно отвоевывал место в литературном процессе, но все-таки еще далеко не стал «респектабельным», и, чтобы не вредить своему убеленному сединами отцу-генералу, Иван Ореус решил взять псевдоним. Коневец — остров на Ладожском озере. Отсюда «Коневской». У поэта есть стихотворение «С Коневца», написанное в 1898 году:

Я — варяг из-за синего моря,

Но усвоил протяжный язык,

Что, степному раздолию вторя,

Разметавшейся негой велик.

Под именем «Коневской» вышла единственная прижизненная книга «Мечты и думы» («Скорпион», 1899). Под ним же — все журнальные публикации.

Мария Якунчикова-Вебер. Из окна старого дома. Введенское. 1897 годДекадентам обывательское мнение приписывало дикие причуды. Иван Ореус-Коневской был странным человеком, но отнюдь не в смысле экстравагантности или распущенности. «К житейским условностям и так называемым приличиям он относился весьма равнодушно. Надо было всегда, чтобы чья-нибудь дружеская рука заботилась о его туалете. Когда он занят был своими мыслями, иногда он, по-видимому, забывал, где находится. Даже на улице начинал он рассуждать сам с собой, смеялся, жестикулировал. В большом обществе ему случалось быть очень неловким и почти смешным». Так вспоминает его отец. То же говорят и другие. Молодой Иван Иванович мог войти в гостиную в калошах — не из хамства, а от смущения и стеснительности. Мог явиться в редакцию, сесть мимо стула — и, застеснявшись случившегося, убежать, не сказав ни слова и не оставив рукописи. А вот воспоминания критика П. П. Перцова: «Застенчив Коневской был до того, что, придя ко мне переговорить об издании его сборника, он от смущения не мог ничего сказать, не закрывая лица руками, как красная девица, — и, наконец, повернулся ко мне спиной, потому что только в такой позе мог еще поддерживать связную речь... В то же время он был абсолютно уверен в каждой своей строке, в каждом своем слове и не допускал никакого разговора о возможных переменах в написанном им». При этом Коневской был красивым, рослым, физически сильным и здоровым человеком.

К тому моменту, когда он дебютировал, как раз начала вступать в литературу вторая генерация символистов. Для выпустивших первые книги в 1894—1895 годах Брюсова, Бальмонта, Сологуба новое искусство и новая философия давали прежде всего возможность самовыражения, самопроявления. Это был новый язык — и освобождение личности от оков обывательского здравого смысла и обывательской морали. Но для Вячеслава Иванова, Блока, Андрея Белого, чьи книги появились в 1901–1904 годах, за символами таились мистические глубины. Они были устремлены к тайнам бытия. Коневскому этот путь был намного ближе. Но он не успел войти в число «младших символистов» и даже не успел ни с кем из них познакомиться.

«Из окна старого дома». Мария Якунчикова-Вебер, 1897 год

«Из окна старого дома». Мария Якунчикова-Вебер, 1897 год

Уже его стихи, написанные в 18-19 лет, поражают углубленностью и спокойной напряженностью поэтической мысли:

Сколь многое уж я провидел! Много

В отцов роняла зерен жизнь — тревога.

Что в них едва пробились, в нас взошли —

Взошли, обвеяны дыханьем века.

И не один родился в свет калека,

И все мы с духом взрытым в мир пошли.

Брюсов писал: «Всем своим существом чуждаясь поверхностного, „разговорного“ языка, он не хотел да и не умел говорить просто: в стихах и в прозе, в дружеских беседах и в частных письмах, он неизменно употреблял один и тот же язык, в котором точности и остроте выражений решительно приносились в жертву легкодоступность и плавность речи. Чтобы отчетливо понять мысль Ив. Коневского, часто бывает нужно распутать хитрый синтаксис его фраз... Но в этой запутанности никогда не бывает произвола, все вольности могут быть оправданы логикой». В самом деле, язык стихов Коневского (да и его статей) «остранен», архаизирован:

В безвестной тишине я буду весел,

Скользнув в укромно-милую мне клеть:

Косящата окна я не завесил,

И думно буду духом я светлеть...

«На земле покой». Михаил Васильевич Нестеров, 1921 год / Фото: artchive.ru

«На земле покой». Михаил Васильевич Нестеров, 1921 год / Фото: artchive.ru

Форма никогда не была для Коневского самоцелью, как для его друга Брюсова. Но его природное чувство формы (и языка) было, может быть, не в пример глубже. И таким же природным был его поэтический темперамент, обращенный к глубинным и древним слоям бытия, к вечному и духовному:

Ты, веками опозоренная,

Неустанно раззадоренная,

О людская кровь — руда,

Неужель с тобой не сложится

Снова, так что плоть обожится,

Строгий недруг твой — вода?

Неужель густою пеною,

И кипучею, и тленною,

Вечно в нас тебе гореть?

И терпеть опустошения

От страстей ожесточения —

Клокотать, потом хиреть?

Коневской — петербургский поэт. Он был один из тех, кто по-новому осознал город (после трагической дихотомии «Медного всадника» и некрасовского адского урбанизма), увидел его мистику, его призрачную и тайную жизнь: Его «Ведуны», вызывающие в памяти гуаши Добужинского, — одно из лучших символистских стихотворений о Петербурге:

Мы пройдем над коснеющим городом плавной стопой,

Как пары, мы пройдем над немыми, глухими домами.

Он навек ли — кирпичный, булыжный застой?

Нет ли тайной и точной беседы меж ними и нами?

Да, их строили мертвые люди, с пустою душой.

Но забились сердца за тупыми, слепыми стенами.

Исполинская заводь, запруда, о город большой,

Испаряется песнь над зловонными мути волнами.

Спустя четыре года после смерти Коневского молодой Блок писал о его восприятии Петербурга: «...Это место стало для поэта каким-то отправным пунктом в бесконечность, и финская Русь была воспринята им сильно, уверенно — во всей ее туманности, хляби, серой слякоти и страшной двойственности. Упрямо двоящийся образ города на болоте был воспринят как единое; на два лика накинуто одно покрывало — покрывало животных глубин восприятия, пелена хаоса — магический покров».

А смерть была такой. Коневской, закончив университет, поехал в путешествие «по Прибалтийским губерниям». Уехав из Риги, он вспомнил, что забыл в гостинице паспорт. Вышел на станции Зегевольде (Сигулда), чтобы вернуться в Ригу. День был жаркий (8 июля 1901 года). В ожидании поезда Коневской решил искупаться в реке Аа (Гауе), не зная, что она изобилует водоворотами, и, видимо, попал в один из них. Так как паспорта при нем не было, местные крестьяне похоронили утопленника в безымянной могиле (но место запомнили, и, когда личность Ивана Ореуса выяснилась, он был перезахоронен по-человечески).

Через пять лет в Зегевольде отдыхал с семьей пятнадцатилетний Осип Мандельштам. Он знал стихи Коневского, знал и о его судьбе от своего учителя словесности Владимира Гиппиуса, поэта, еще одного из друзей молодости Ивана Ореуса. Местные жители тоже еще помнили историю с утопленником из Петербурга... «То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью: он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень». Так помянул Мандельштам Коневского в «Шуме времени».

Что ж, отзвуки этого шума присутствуют в нашей поэзии и ныне. Коневской сделал малую толику того, что мог, но дал толчок многому в будущем. Может быть, через передаточные звенья он косвенно влиял даже на тех, кто никогда о нем не слышал.