Штурм неба: Варлам Шаламов — человек 1920-х годов

Сокращенная расшифровка лекции историка Сергея Соловьева

Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.

Сергей Соловьев — редактор сайта Shalamov.ru, историк и преподаватель, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории РГАСПИ.

В текущем году, 18 июня, исполняется 115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова, а 17 января — 40 лет со дня его смерти. 85 лет назад, 12 января 1937 года, был подписан ордер на арест Шаламова. Иногда называют другую дату — 13 января, но это, возможно, потому, что арест произошел ночью. Документы, которые у нас есть, датированы именно 12-м числом:

«Я, начальник Фрунзенского отдела УГБ УНКВД Московского отделения, младший лейтенант отдела госбезопасности Главного управления НКВД Туртанов, рассмотрев следственный материал по делу №, и приняв во внимание, что гражданин Шаламов Варлам Тихонович 1907 года рождения, урожденный города Вологда, беспартийный, русский, гражданин СССР, сын попа, работает в редакции журнала „За промышленные кадры“ в должности заведующего методическим отделом, проживает по адресу: Чистый переулок 8, квартира 7, достаточно изобличается в том, что ведет контрреволюционную троцкистскую деятельность, постановил гражданина Шаламова Варлама Тихоновича привлечь в качестве обвиняемого по статье 58 пункт 10 (антисоветская агитация). Мера пресечения к способу уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей в Бутырской тюрьме».

В деле есть несколько допросов, которые очень ярко показывают, за что был арестован Шаламов: за встречи с людьми, с которыми он участвовал в антисталинской троцкистской оппозиции в конце 1920-х годов. Того факта, что он с ними встречался (а других фактов в деле нет), было вполне достаточно для вынесения обвинительного приговора Особым совещанием.

После первого срока Варлам Шаламов работал в журналах, сопровождавших индустриализацию и относящихся к ведению Наркомата тяжелой промышленности: сначала в журнале «За ударничество», а перед вторым сроком — в журнале «За промышленные кадры». Редакцией второго журнала была выдана интересная справка: «Литературное ремесло он, видимо, изучил сносно, но работал как чиновник, аккуратно отсиживал часы, показывал достаточно ясно выраженное рваческое настроение, стремление за обычную служебную работу получить дополнительный гонорар, попытки получить прочий гонорар по наивысшим ставкам, что мы в применении к своим работникам обычно не делаем».

Еще фрагмент: «В самой редакции он держался достаточно замкнуто. <...> Я лично видел его только по службе, поручения давал чаще всего через заведующего редакцией, но и от своих прочих сослуживцев вторая его жизнь, видимо, была тщательно замаскирована».

Дальше резюме, согласно которому член редакции «не может назвать никаких проявлений антисоветских настроений Шаламова».

Здесь важно напомнить, что это начало 1937 года — еще не Большой террор, но соответствующая риторика уже присутствует. Фактов никаких нет, но человек, который чувствует, что он в опасности, на всякий случай дает максимально отрицательную характеристику другому, не сильно отклоняясь от истины.

Сам Шаламов на допросах только повторял, что встречался с некоторыми своими бывшими товарищами по оппозиции, а многих так и не видел с 1920-х.

Дальше с января по май шло следствие — достаточно долго. 20 мая дело было направлено на Особое совещание, и оно 2 июня осудило его на 5 лет по КРТД (контрреволюционной троцкистской деятельности). 14 августа 1937 года Варлам Тихонович Шаламов прибыл на Колыму.

Понятно, что арест 1937 года — прямое следствие деятельности Варлама Тихоновича в 1920-е годы. Шансов избежать ареста у него не было.

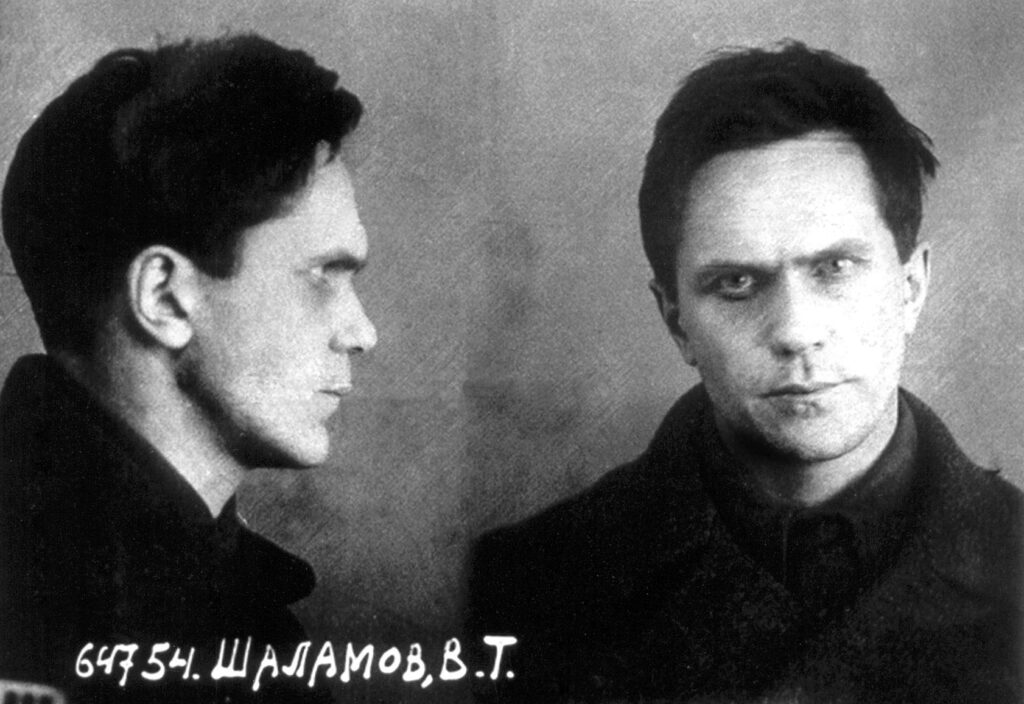

Варлам Шаламов, фото из следственного дела, 1937 / shalamov.ru

Варлам Шаламов, фото из следственного дела, 1937 / shalamov.ru

Есть распространенная мифологема, которую довольно часто повторяют журналисты, — высказывание Довлатова о «четырех миллионах доносов». У многих профессиональных историков, которые занимаются темой репрессий, включая меня, это вызывает раздражение, потому что, когда ты анализируешь механизм террора, и особенно Большого террора, вектор совершенно ясен: сверху вниз.

По каким принципам арестовывали людей? Не из-за доносов, которые писали на них. Историки, работающие со следственными делами, встречают там показания, но собственно доносы крайне редки. Велись картотеки, они есть в том числе и в нашем архиве, Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ), который раньше назывался Центральный партийный архив института марксизма и ленинизма при ЦК КПСС. Там лежат материалы, целые схемы, простыни, где на членов партии составлялись соответствующие списки: кто состоял в левой оппозиции, когда был исключен, где потом работал. Все эти списки были известны задолго до репрессивных кампаний, они велись как на центральном уровне, так и по отдельным учреждениям, на местах, в регионах. Когда соответствующие решения на самом высшем уровне (в Политбюро) приняли, была дана отмашка и началась репрессивная кампания 1937 года.

Шаламова репрессии настигли в самом начале. Он сам писал, что не осуждает тех, кто что-то подписал на допросах, так как к нему не применяли метод физического воздействия — его не били. Он не дал никаких признательных показаний, но в заслугу себе это не ставил.

Почему Шаламов — человек 1920-х годов и почему его деятельность в 1920-е годы не могла не закончиться арестом в 1937 году?

Среди произведений Шаламова, посвященных 1920-м, есть маленький очерк, который называется «Штурм неба». Словосочетание «штурм неба» употреблял Карл Маркс, характеризуя борцов Парижской коммуны. В 1920-е годы это выражение отсылало прежде всего к Марксу.

Шаламов писал:

«Таких, как я, опоздавших к штурму неба, в Москве было немало. Самым естественным образом это движение сливалось в течение, кружилось близ скал новой государственности и плыло по незнакомой дороге дальше, то разливаясь по поверхности, то углубляясь, штурмуя осыпающиеся берега. Тут не было ничего от быта и очень много от догмы, да еще от того острейшего чувства, что ты присутствуешь и сам участник какого-то важного поворота истории, да не русской, а мировой. Самым естественным образом это движение-течение вольно клокотало в университете, в высших учебных заведениях, в вузах тогдашних. В вузы поступали тогда не потому, что искали образование, специальность, профессию, но потому, что именно в вузах штурмующие небо могли найти самую ближнюю, самую подходящую площадку для прыжка в космос. Штурмовали небо именно в вузах, [там] была сосредоточена лучшая часть общества. От рабочих и крестьян их лучшие представители, от дворян и буржуазии те конрады валленроды, которые взяли знамя чужого класса, чтоб под ним штурмовать небо. И Ленин, и Маркс, да и все их товарищи по партии были интеллигентами, конечно, плоть от плоти буржуазии, дворянства, разночинства, выходцами из чужого класса. Ничего в этом особенного нет, но уже в первые годы революции была поставлена догматическая задача — найти кадры из самих рабочих. Это только осложнило штурм неба.

Переступить порог университета — значило попасть в самый кипящий котел тогдашних сражений. Именно здесь, да еще в двух шагах от университета, в РАНИОНе велись споры о будущем, намечались какие-то еще не уверенные, но явно реальные планы мировой революции.

Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни. <...> Не только государство подвергалось штурму, яростному беззаветному штурму, а все, буквально все человеческие решения были испытаны великой пробой.

Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией».

Шаламов писал «Штурм неба» для публикации, но не пытался подладиться под цензуру, написать ожидаемое, особенно учитывая рефрен. Он употребляет словосочетание «штурм неба» в разных вариантах и настойчиво его повторяет, чтобы вбить в сознание читателя. И продолжает повторять дальше:

«Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь». И концовка этого очерка: «Все это [потом] было сломано, конечно, оттеснено в сторону, растоптано. Но в жизни не было момента, когда она так реально была приближена к международным идеалам».

Шаламов об этом же писал и в литературных воспоминаниях о 1920-х. Писал он их по заказу «Московского журнала», но они, разумеется, тоже не были опубликованы.

Чем дольше я знакомлюсь с историей «непубликации» текстов Варлама Тихоновича, тем больше мне кажется, что он очень наивно относился к тому, что возможно опубликовать. С высоты нашего сегодняшнего знания мы понимаем, что многие его вещи не могли быть напечатаны, хотя Шаламов и пытался это сделать неоднократно.

Он дважды пробовал опубликовать «Колымские рассказы» в издательстве «Советский писатель» и дважды получал отказ в весьма оскорбительной форме. А «Очерки преступного мира» ему издевательски рекомендовали опубликовать в ведомственном журнале МВД.

Его попытки пробиться в легальную печать продолжались и в 1970-е годы — с текстами, которые, как мы сейчас понимаем, были непроходимы: например с очерком «Федор Раскольников».

Для Шаламова было принципиально важно достучаться до читателя здесь и сейчас. Читая его тексты, необходимо понимать трагедию человека, который очень нуждался в читателе, очень хотел диалога с читателем, но своего читателя не получил. Это очень ярко видно в его «Письме старому другу», написанном в связи с процессом Синявского — Даниэля, где он говорит не только о Синявском и Даниэле, но и о себе. Когда Шаламов пишет о «неопубликованности» Мандельштама и в этом письме, и в других местах, он пишет и о себе самом. Эта параллель выстраивается совершенно очевидным образом.

Студент Шаламов. Фото с экзаменационного листа / shalamov.ru

Студент Шаламов. Фото с экзаменационного листа / shalamov.ru

Надо сказать, что о литературе Шаламов написал очень насыщенные воспоминания — «Двадцатые годы». В этой несостоявшейся журнальной публикации удивляет количество имен в тексте. Он пытался рассказать о людях, которых в сознании образованного, но сравнительно молодого читателя в эти годы не было, про них ничего не знали или знали недостаточно. Это было не только желанием вернуться к молодости и тем кипящим дискуссиям и котлам, в которых он варился, но и просветительской миссией. Шаламов, несмотря на цензурные ограничения, обращался и к политической составляющей. Например, в одном из неопубликованных материалов он фиксирует частушку, появившуюся после снятия Троцкого с поста наркомвоенмора. Долгое время она публиковалась с ошибкой, пока ее подлинный текст не обнаружила немецкая исследовательница Франциска Тун-Хоэнштайн. Частушка такая:

Разве можно горелкою Бунзена

Заменить стосвечовый Осрам.

Вместо Троцкого ставят Фрунзе,

Просто срам.

Кстати, лампочки компания Osram производит до сих пор. Этот пример, кстати, показывает, что текстологическая работа с шаламовскими текстами предстоит еще большая. Сложности этой работе добавляет его почерк: почти каллиграфический в 1950-х годах, он к 1970-м постепенно превратился в почти волнистую линию — из-за неврологических болезней, а затем и проблем со зрением. Если за сутки сидения разберешь пару слов, считай повезло.

Продолжая историю с частушкой, Шаламов пишет:

«Фрунзе проработал недолго. В 1925 году он умер на операционном столе от наркоза. Не хотел операции, противился ей, согласился после больших уговоров. Все обстоятельства операции Фрунзе рассказаны Пильняком в „Повести непогашенной луны“. За хранение повести в 30-е годы расстреливали».

Думаю, сегодня это известный факт. Однако когда Шаламов писал воспоминания, для значительной части читателей эти вещи были просто неизвестны, они и имен таких не знали. Характеризуя атмосферу 1920-х, Шаламов завершает: «Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год. Каждый считал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось столетиями в ссылках и на каторге».

Из воспоминаний Шаламова о 1920-х годах вырастают далеко не только те два произведения, фрагменты которых я зачитал. На самом деле из этого складывается целый антироман «Вишера», новое издание которого только что издано в Перми. В него включены ранее неопубликованные фрагменты, а также очень интересные черновики, в которых Шаламов неоднократно упоминает Троцкого и в том числе описывает свои впечатления от его выступлений.

Текст Шаламова «Очерки преступного мира» также вырастает из этих воспоминаний. В нем содержится фрагмент «Об одной ошибке художественной литературы», где Шаламов очень критически отзывается об идеализации классиками преступного, блатного мира, который он ненавидел. Получив отказ от издательства «Советский писатель», к отвергнутой рукописи он ручкой приписал последнюю фразу: «Карфаген должен быть разрушен, блатной мир должен быть уничтожен». Сейчас эта фраза включается во все публикации «Очерков».

Неприязнь к идеализации блатного мира была им вынесена тоже из 1920-х годов, не только из лагерного опыта, и оказалась крайне современной, о чем я часто говорю и считаю это очень важным. Шаламовское предупреждение не было услышано. Все «замечательные» последствия идеализации блатной романтики мы получили в позднесоветские годы и продолжаем получать до сих пор. Шаламов же видел растлевающую силу блатного мира и необходимость его разоблачения. С моей точки зрения, «Очерки преступного мира» являются самой лучшей прививкой против этой заразы.

Отсюда вырастает еще один значимый для Шаламова текст, который теперь опубликован, — это схема очерка-романа «Берзин». Судя по имеющимся отрывочным данным, антироман «Вишера» изначально задумывался как роман о Берзине.

Шаламова очень интересовала фигура Берзина, он знал его лично по первой отсидке в Вишлаге. Берзин был создателем одного из первых лагерей с регулярным использованием принудительного труда. При нем лагерь превратился не просто в место заключения, но именно в способ использования дешевой рабочей силы для строек индустриализации. Строительство химкомбината в Березняках и целлюлозно-бумажного комбината на Вишере были одними из первых экспериментов подобного рода. Получив одобрение этой модели, Берзин перенес ее на Колыму, куда был отправлен решением Политбюро в конце 1931 года и куда приглашал с собой Шаламова. «На Колыму только с конвоем», — сказал на это Шаламов, а вербовщик ему тогда на это ответил: «Не шути плохую шутку».

Берзин интересовал Шаламова как человек, который начинал в качестве революционера без четких партийных пристрастий, а затем стал одним из создателей машины террора, в итоге загнавшей создателя в свои жернова. О Берзине Шаламов высказывается в разных текстах по-разному. Шаламов считал, что эту тему (противоречивости Берзина и таких как он) необходимо поднимать в художественном исследовании — это очень примечательная вещь.

Цитируя Шаламова, я упомянул вузы и то, что в них происходило. Шаламов был студентом первого МГУ, как тогда его называли, жил в общежитии в Большом Черкасском переулке в одной комнате с Мусой Джалилем, автором «Моабитской тетради», героем антифашистского сопротивления, казненным нацистами за создание подпольной организации и способствовавшим тому, что как минимум сотни служащих коллаборационистского татарского легиона «Идель-Урал» перешли в Красную армию.

В 1974 году Шаламов смог опубликовать в журнале «Юность» очерк «Студент Муса Залилов». Вот что он о нем писал:

«Муса еще не был Джалилем (до войны еще было далеко), но внутренне готовился к этой роли. Поэты часто предсказывают свою судьбу, пытаются угадать будущее — русские, по крайней мере. И Пушкин, и Лермонтов рассказывали о своей смерти раньше, чем умерли. <...> Первым русским стихотворением, которое выучил Муса Залилов перед тем, как стать Джалилем, был „Узник“ Пушкина. Мы, его соседи по студенческой комнате, шлифовали татарскую речь, очищали пушкинские стихи от всех посторонних звуковых примесей, пока „Узник“ не зазвучал по-русски, по-пушкински».

И финал очерка:

«В моем рассказе нет никаких телепатических домыслов. По структуре белков не вывести химической формулы героизма. Но воздух, шум времени — понятия вполне конкретные, доступные глазу, слуху и осязанию. Муса Залилов прожил почти год в тогдашней Черкасске I МГУ. Было, значит, в том воздухе что-то необходимое человеку».

Довольно давно, больше десяти лет назад, мой коллега, доцент истфака Московского университета Сергей Юрьевич Агишев, нашел в архиве МГУ дело студента Шаламова. Оно опубликовано. В этом деле есть заявление на Шаламова, написанное его товарищами по комнате, где проживал «студент второго курса судебного отделения факультета советского права Шаламов В. Т., которым постоянно производится нарушение всяческих правил общежития, в частности, нашей комнаты. К числу таковых нарушений нужно отнести...»

Дальше идет описание грехов Варлама Тихоновича. Финал:

«Из-за такого поведения Шаламова наша комната имеет небрежный вид во всех отношениях. Невозможно никак установить чистоту и опрятность. Поэтому на основании вышеизложенного просим тройку содействия и коменданта принять меры к выселению Шаламова из нашей комнаты и общежития, избавить нас от шаламовщины».

Под заявлением подписалось пятеро, вторая подпись — Залилов.

Бутырская тюрьма, 1920-е. Фото: shalamov.ru

Бутырская тюрьма, 1920-е. Фото: shalamov.ru

Неизвестно, почему эти люди подали такое заявление. Оно было подписано за день до исключения Шаламова из МГУ. Вполне возможно, что это была формальность, поскольку официально Шаламова исключили из МГУ за сокрытие социального происхождения, и к моменту появления этого документа вопрос был уже решен. Основанием послужил донос, но не этот, а земляка Шаламова из Вологды, который по адресу места жительства семьи Шаламова понял, что их дом — дом причта.

Хотя дети духовенства формально не имели права учиться, на это в 1920-е годы смотрели сквозь пальцы. Обойти запрет было возможно, что Шаламов и сделал. Он получил трудовой стаж, работая сначала ликвидатором безграмотности при больнице, а затем на кожевенном заводе в Кунцево. Так он получил возможность в качестве своего социального положения указывать «рабочий» и спокойно поступить на интересующий его факультет советского права.

Скорее всего, исключение было связано не столько с сокрытием социального происхождения, сколько со связями с оппозицией. Среди однокашников Варлама Тихоновича, как раз на факультете советского права, оппозиционеров было немало. Деканом факультета в 1920-е годы был Андрей Януарьевич Вышинский (его называли «Ягуарьевич») — будущий прокурор СССР, один из непосредственных организаторов террора, в прошлом меньшевик, в 1917 году подписавший ордер на арест Владимира Ильича Ленина как немецкого агента.

Это не уникальная история. Александр Константинович Воронский в книге «За живой и мертвой водой», а также в других своих работах пишет о революционерах, которые перестали проявлять себя в этом качестве еще во время первой революции, а уже в 1920-е и 1930-е годы вдруг оказались старыми большевиками с непрерывным партийным стажем. На подобное приспособленчество и карьеризм в значительной степени и опиралась сталинская диктатура.

Знал ли Шаламов о доносе, подписанным Мусой Залиловым? Мы не знаем точно, но с большой долей вероятности он мог себе это представить, такие вещи не секретились. Однако, несмотря на это, он написал в 1974 году восторженный очерк памяти Мусы Залилова.

Шаламов в студенчестве с неизвестной / shalamov.ru

Шаламов в студенчестве с неизвестной / shalamov.ru

Шаламов вынес принцип соответствия слова и дела из 1920-х годов. Здесь подходит экзистенциалистская терминология: человек должен проявить себя человеком слова и дела в решающей пограничной ситуации. Он прямо пишет в очерке, что Джалиль для него прежде всего акт самопожертвования в подполье, а потом в фашистских застенках. В другом месте он пишет, что Джалиль — это судьба, а не стихи. О стихах Джалиля он несколько раз отзывался не в пользу поэта, но это не имеет значения, важен акт и поступок. Набросок стихотворения Шаламова, в котором есть строчка «Фучик, Карбышев, Джалиль — вот мои герои», — не попытка подладиться под цензуру, а выявление людей слова и дела, готовых на самопожертвование.

Эту атмосферу 1920-х годов он пытался передать и как автор художественной литературы, и как просветитель. Вернувшись в Москву с Колымы, он тратил очень много времени не только на «Колымские рассказы», но и на попытку рассказать о 1920-х годах современникам так, чтобы они поняли время, которого не застали. Этот мотив есть даже в самих «Колымских рассказах», а также в воспоминаниях и в полемике с Ольгой Ильинской и Надеждой Яковлевной Мандельштам о формалистах, ОПОЯЗе, Тынянове, Эйхенбауме и Шкловском.

Шаламов пишет, что тоненькие сборники ОПОЯЗа он в свое время учил наизусть в Румянцевской, а позднее в Ленинской библиотеке. Среди старой интеллигенции отношение к этим формалистским экспериментам, конечно, было далеко от официозного, громившего формализм, но в то же время оставалось скептическим.

И в дискуссии-переписке с Ильинской, и в переписке с Надеждой Мандельштам Шаламов отстаивал ценность формализма, необходимость его изучения и продолжения этой традиции. Более того, он даже писал об этом стихи. Стихотворение «В защиту формализма» начинается так:

Не упрекай их в формализме,

В любви к уловкам ремесла.

Двояковыпуклая линза

Чудес немало принесла.

И их игрушечные стекла,

Ребячий тот калейдоскоп —

Соединял в одном бинокле

И телескоп и микроскоп.

Это полуиронические стихи, но видно, что искренние. Кончается стихотворение так:

Тот, кто хотел на путь поэта

Себя вернуть в конце концов,

Бегун кровавой эстафеты

Известных русских мертвецов.

Но рассудительные Боги

Не принимают смерть таких.

И им нужна не кровь двуногих,

А лишь с живою кровью стих…

Шаламов, продолжая идеи формалистов, написал научную статью «Звуковой повтор — поиск смысла». Она была опубликована в сборнике работ учеников Лотмана «Семиотика и информатика» в 1976 году благодаря помощи Юлия Шрейдера и Сергея Гиндина. Как заметил Вячеслав Всеволодович Иванов, в этой статье Шаламов развивал идеи Осипа Брика, Романа Якобсона и Евгения Поливанова. Причем самого Поливанова Шаламов, судя по всему, не читал, но шел в осмыслении поэзии схожими путями.

Эта шаламовская просветительская миссия, которую он сам на себя возложил, не должна сбрасываться со счетов. Насколько я могу судить, Шаламова в литературной традиции 1920-х годов чаще всего связывают с ЛЕФом, Новым ЛЕФом и фактовиками. Был у него диалог с Третьяковым, который хотел, чтобы Шаламов написал статью про язык радиорепортера. Шаламову это предложение показалось не очень интересным, он хотел писать по общим вопросам, на что Третьяков ответил: «По общим вопросам мы сами пишем». Больше Шаламов в этот кружок не приходил.

Сегодня на авангард 1920-х годов существует определенная мода, что, конечно, не означает, что он недостоин внимания. Но эта мода затмевает другие направления того времени: круг «Красной нови», группа «Перевал» и наследие Воронского. Воронский в статье о новом реализме писал: «Не случайно читатель предпочитает дневники и мемуары, возможно, что где-то здесь нужно искать новых форм. Из этого, однако, не следует, что, например, роман отжил свое время, но, по всей вероятности, он займет более скромное место, чем занимал до сих пор, и подвергнется, да и, пожалуй, подвергается сейчас очень заметным изменениям».

Шаламов в манифесте «О прозе» провозгласил смерть романа как литературной формы и необходимость для писателя «живой крови», личной вовлеченности и документальности. Он действительно стирает грань между художественной литературой и нехудожественной.

У Елены Михайлик в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла замечательная книга о шаламовской поэтике. В ней показано, как неограниченный набор литературных приемов, ассоциаций и реминисценций у Шаламова производит впечатление документальности, при том что текст рассчитан на читателей с совершенно разными уровнями эрудиции.

Воронский пишет, что «мир должен предстать в его произведении как он есть сам по себе, чтобы прекрасное и безобразное, милое и отвратительное, радостное и горестное казалось таким не потому, что так хочет художник, а потому, что оно содержится, есть в живой жизни». Кажется, что эта фраза к шаламовской прозе не применима.

Применима. У Шаламова есть некоторые проблемы с милым и прекрасным на Колыме, с лагерными описаниями, если не брать в расчет колымскую природу. Я уверен, что единственный положительный герой «Колымских рассказов» — это природа Колымы.

Ларюковая. Панорама / shalamov.ru

Ларюковая. Панорама / shalamov.ru

Шаламов заставляет читателя погрузиться в этот мир не с помощью насилия, а с помощью приемов, которые позволяют читателю осознать то, что передать другим путем просто невозможно. Шаламов пишет в эссе «О прозе», что если бы он использовал бедный, примитивный язык того времени, то читать его было бы просто никому не интересно. Поэтому, чтобы передать ощущение, эмоцию, которая вытекает из той жизни, понять, где кончается человеческое и начинается зачеловеческое состояние, Шаламов использует набор литературных приемов.

Приведу в качестве примера один из них, упомянутый Еленой Михайлик. Точек, из которых ведется повествование, почти во всех рассказах несколько. Автор и рассказчик разводятся: в одном рассказе речь может вестись и от первого лица, и от третьего. И это не ошибка редактирования, это нужно для того, чтобы читатель осознал: что-то в этом мире совсем не так, мир вывернут наизнанку и «все масштабы смещены» — любимая шаламовская фраза. Как мне представляется, он создает свой уникальный язык на основе творческого синтеза тех литературных направлений, с которыми имел дело в 1920-е.

Еще один важный в связи с 1920-ми годами сюжет — это шаламовская формула, которую я считаю для себя руководством к действию: «20-е годы были временем, когда в яви, в живых примерах были показаны все многочисленные варианты, тенденции, которые скрывала революция».

Действительно, пытаясь разобраться в причинах тех или иных событий (например, репрессий или строительства советской системы образования), упираешься в парадокс и противоречие советской культуры — в период 1920-х. Несмотря на то что о нем выходит все больше книг, остается гигантское количество белых пятен. Шаламов писал: «Документы нашего прошлого уничтожены, караульные вышки спилены, на развалинах Серпантинки зацвел иван-чай — цветок пожаров, враг человеческой памяти». Шаламов писал о Колыме, но эту фразу можно распространить и на 1920-е годы. Правда, документы все-таки сохранились, на что и Шаламов, и многие другие выжившие лагерники не надеялись.

Шаламов считал, что документы могли не сохраниться, а значит, эту память необходимо было сохранять другим способом — с помощью особого рода художественной литературы. И мемуары здесь не годились, нужен был художественный текст. Однако документы все же до нас дошли: к архиву ГУЛАГа нет свободного доступа, но архив «Дальстроя» рассекречен.

Проблема с документальными исследованиями заключается не столько в том, что многое закрыто, а темпы рассекречивания замедлились. Проблема, на мой взгляд, в том, что не хватает серьезных исследователей, не хватает теоретических подходов и обобщения имеющихся данных — но это отдельный сюжет.

Как мне кажется, Шаламов в своих текстах эти проблемы ставит очень остро — они вполне могут стать руководством для многих историков. И «Штурм неба» 1920-х годов, о котором я фрагментарно рассказал в этой лекции, тоже еще не до конца изучен.

Изучение истории через призму творчества Шаламова — это, как мне кажется, отличная прививка против идеализации сталинского периода, с одной стороны, а с другой, против представления, согласно которому вся советская история — сплошной черный провал на человечестве. Ни судьба Шаламова, ни его тексты, ни его «Колымские рассказы» в эти схемы просто не укладываются.

Закончить я хочу еще одной цитатой, чтобы дать вам пищу для размышлений. У Шаламова есть рассказ «У стремени» (он относится к вишерским временам и входит в самый, если можно так выразиться, оптимистичный шаламовский цикл — «Воскрешение лиственницы»):

«В ранней молодости каждому подлецу я говорил в лицо, что он подлец. В зрелые я видел то же самое. Ничто не изменилось после моих проклятий. Изменился только сам я, стал осторожнее, трусливей. Я знаю секрет этой тайны людей, стоящих „у стремени“. Это одна из тайн, которую я унесу в могилу. Я не расскажу. Знаю — и не расскажу. На Колыме у меня был хороший друг, Моисей Моисеевич Кузнецов. Друг не друг — дружбы там не бывает, — а просто человек, к которому я относился с уважением. Кузнец лагерный. Я у него работал молотобойцем. Он мне рассказал белорусскую притчу о том, как три пана — еще при Николае, конечно, — пороли три дня и три ночи без отдыха белорусского мужика-бедолагу. Мужик плакал и кричал: „А как же я не евши“.

К чему эта притча? Да ни к чему. Притча — и все».