Шпион, пришедший с голода. Часть вторая

Продолжение истории советского шпионского романа

Мы знаем все, мы знаем всех

Изменения были революционными — вернее, контрреволюционными. К тридцатым годам идею мировой революции официально пристукнули, ее адептов приструнили либо выслали, а вавилонский интернационализм завели под единую гребенку со строго определенным количеством зубьев: героям книг и фильмов положено быть русскими с небольшим вкраплением комических, но мудрых украинцев, одним вспыльчивым, но страшно порядочным грузином и нерегулярными представителями Северов или Средней Азии. Стартовали массовые судебные процессы, в рамках которых вредители и враги народа все неизбежней увязывались с представителями иных стран. Вряд ли кто-нибудь теперь даже в шутку посмел бы отрекомендоваться сыном турецкоподданного. В газетах и массовом сознании чекисты стали прославляемыми героями не хуже летчиков.

Но книг про шпионов почти не было. Зато были фильмы.

Уже в 1932 году вышли три картины про вредителей и шпионов, в том числе звуковая «Две встречи», снятая по сценарию живого класика Якова Протазанова, и фильм со знаковым названием «Враг у порога». В первом бывшая белогвардейка становилась женой заслуженного директора, чтобы устраивать диверсии на заводе, во втором коварные шпионки соблазняли юных красноармейцев в ходе приграничных учений. По подсчетам исследователя Александра Федорова, с 1930 по 1935 год шпионы появлялись в восьми игровых фильмах, а с 1936-го по 1939-й — уже в двадцати. Картины с тех пор мало кто смотрел, но звонкие названия «Ошибка инженера Кочина», «Граница на замке» и «На дальней заставе» в советский культурный код врезались.

Как врезались и книжные шпионы 30–40-х, которые все-таки существовали: в пределах гетто — газетно-журнального малоформатного, фантастического и детлитовского. Во второй половине 30-х за шпионскую тему дружно взялись детские писатели первого ряда. В стихотворении Сергея Михалкова «Граница» (1937) приграничные пионеры любезно провожали «посланца белых банд, врага, шпиона и диверсанта» прямиком к начальнику заставы, в повести Рувима Фраермана «Шпион» (1937) корейские дети из приморского колхоза помогали поймать притворившегося прокаженным крестьянином японского лазутчика-убийцу, в «Судьбе барабанщика» (1939) Аркадия Гайдара одураченный поначалу школьник в финале стрелял в шпиона и его напарника-уголовника. Смысл неявного госзаказа объяснил Лев Кассиль в рассказе «Дядя Коля — мухолов» (1938), заглавный герой которого, добродушный рыбак и немецкий шпион, вкрался в доверие ребятишек и без малого прикончил одного из них, сына инженера, чтобы украсть чертежи: «Вы бы, — продолжал капитан К., — написали об этом книжечку… Такие вещи не мешает знать и большим, и маленьким».

Фантасты смело шли своим путем, не оглядываясь на предвоенные ОБЖ: в «Арктании» (1937) Григория Гребнева, «Генераторе чудес» (1939) Юрия Долгушина, «Пылающем острове» (1940) и «Арктическом мосте» (1941) Александра Казанцева, и, само собой, в «Тайне двух океанов» (1938) Григория Адамова шпион выступал в однообразной роли второстепенного соперника, в меру сил мешавшего победе советских ученых и строителей над соперником номер один — природой.

Возможно, это и придало смелости создателю майора Пронина, с юных лет сочетавшему осторожность и некоторую отмороженность. В конце 20-х Лев Овалов с дебютной же повестью «Болтовня» стал звездой молодой пролетарской литературы, но потом погряз в межфракционной борьбе, был всесторонне затоптан за роман «Ловцы сомнений» (РАПП увидел в книге пропаганду троцкизма, а оппозиционеры — подробный донос на троцкистов), сделал ряд карьерных кульбитов и сам попытался затоптать пару молодых талантливых авторов, в том числе Александра Авдеенко. Став редактором художественного радиовещания, Овалов немедленно попросил Сталина выступить по радио 1 мая, найдя для этого удивительный аргумент: «В то время, когда в Германии, например, утро в этом году начнется речью Гитлера, наше приветствие обычно заказывается какому-нибудь литератору».

В 1939 году он возглавил журнал «Вокруг света» и чуть ли не на спор затеял серию детективных рассказов об опытном майоре госбезопасности. Овалов начал издалека: действие первых историй происходит сразу после революции. Но постепенно рассказчик дошел до современности — и на всякий случай озаботился разрешением героя, который ему, автору, так прямо и заявил: «С каждым годом борьба с политическими преступниками становится все сложнее и резче. Об этом надо писать и развивать в людях осторожность и предусмотрительность», а встречное опасение — «Ну, скажут, что я раскрываю методы расследования…» — просто высмеял: «Как нет ни одного преступления, абсолютно похожего на другое, так нет и одинаковых методов для раскрытия этих преступлений».

Лев Овалов был арестован в июле 1941 года: по собственной версии, за разглашение контрразведывательных методик в повести «Голубой ангел», замыкавшей первый цикл рассказов о майоре Пронине, но, скорее, за старый псевдотроцкистский роман. Овалов провел в лагерях и ссылке 15 лет, дожил до реабилитации и до ураганного успеха своего давнего конкурента Авдеенко. Тот в 1940 году был раскритикован лично Сталиным за сценарий к фильму «Закон жизни», исключен из партии и Союза писателей, ушел в шахту, потом на фронт, дождался личного же прощения Сталина, восстановления в партии и СП и в 1954 году открыл золотую эру шпионских «славных книжечек».

Овалов усилил старательно всеми забытый довоенный сборник рассказов, вышедший книжкой незадолго до ареста, «Голубым ангелом», сел писать вторую повесть, потом третью — и майор Пронин стал символом этой эры.

А потом она кончилась.

Бумеранг не возвращается

К началу 60-х формат исчерпал себя, но по инерции продолжал выдаиваться, пока был спрос снизу и не было возражений сверху. Затем сменилось руководство страны. Хрущевские потягушки с Америкой были признаны неактуальными. В конце десятилетия разгром так называемой группировки Шелепина-Семичастного сменил и кураторов культурно-пропагандистского направления в КГБ, вскоре и вовсе была объявлена разрядка международной напряженности. Общественность еще не знала, что «нелегалы» остаются коронкой нашей разведки, а шпионские организации прочего мира действуют иными методами, однако догадывалась, что запасы активных белогвардейцев, власовцев и прочих естественных носителей русского языка должны иссякнуть, а неестественным носителям великий могучий так просто не дается. Теперь читателю было сложнее поверить, что майор Роджерс легким движением языка превращается в садовника Коробкина.

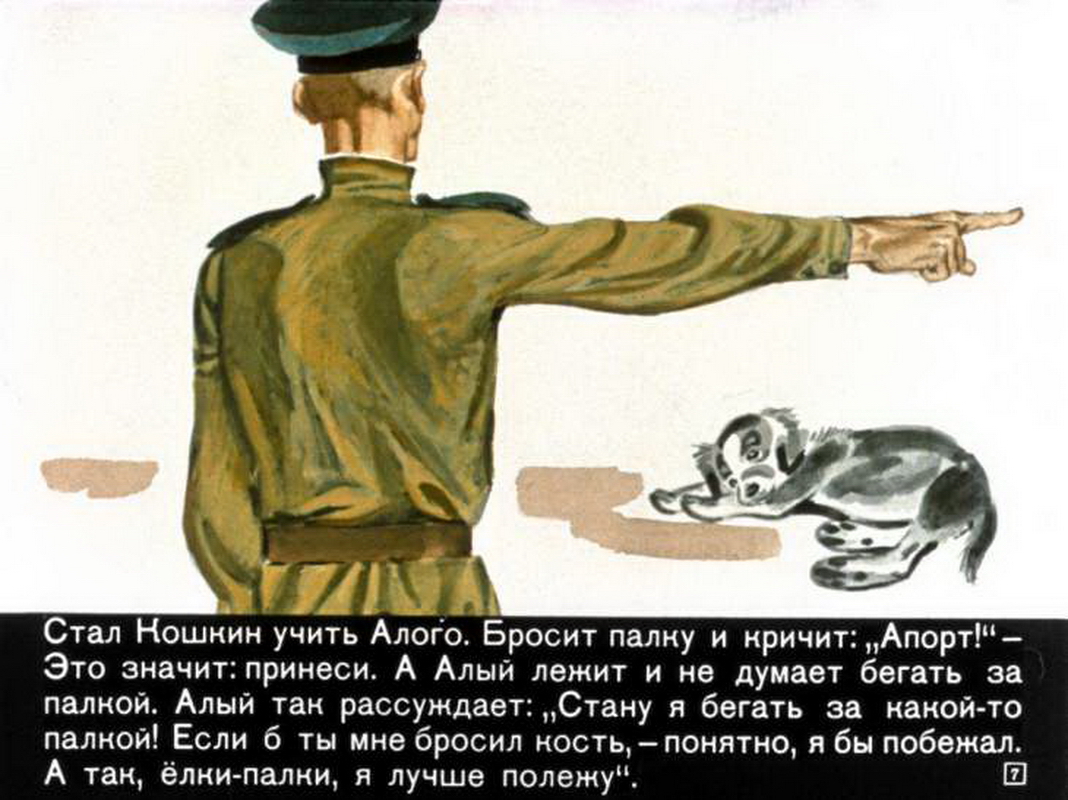

Воениздатовская «Библиотечка» закрылась в 1961 году, ей на смену пришла полноформатная серия «Военные приключения», заполнявшаяся проверенными книгами про разведчиков времен войны и милиционеров. Детгизовскую «рамку» помимо этого заполнила хорошая фантастика — шпионы туда больше не лезли. Теперь их уделом были разоблачительные передачи по ТВ и скучные очерки в альманахе «Чекисты», авторы которого указывались «в подбор» на предпоследней странице. В отдельный довольно бойкий поджанр выделилась пограничная тематика, обеспечивавшая выход не только альманахов, но и специализированных журналов, а потом и популярного сериала — дань теме отдали даже литераторы уровня Юрия Коваля («Алый»), а как минимум один заметный автор, Олег Смирнов, посвятил пограничникам каждый звук своей лиры.

Забавной сублимацией шпионских романов можно считать и остросюжетные книги Юлиана Семенова, Александра Кулешова, Леонида Млечина, Евгения Коршунова и Ростислава Самбука о загнивании заграницы: действие таких книг происходит в страдающих Европах, Америках и Япониях, никак нас не касаясь.

Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» 2/11

Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» 2/11  Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» 3/11

Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» 3/11  Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 4/11

Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 4/11  Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 5/11

Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 5/11  Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 6/11

Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 6/11  Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 7/11

Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 7/11  Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 8/11

Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 8/11  Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 9/11

Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 9/11  Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 10/11

Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 10/11  Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 11/11

Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru 11/11  Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru

Юрий Коваль, «Алый". Иллюстрации В. Лосина. Москва, «Диафильм» Изображение: aria-art.ru Авдеенко и Овалов писали стандартные соцреалистические романы до глубокой старости и умерли с разницей в год, соответственно в 1996 и 1997 году. Шпионскую тему они забросили тоже практически одновременно: последняя книжка о Пронине, уже генерал-майоре, «Секретное оружие», вышла в 1962-м, последняя часть трилогии «Над Тиссой» — годом позже.

Менее знаменитые авторы также разбрелись кто куда, предпочитая не вспоминать литературную шпионскую молодость — как, например, автор культовой в патриотических кругах трилогии «Русь изначальная» Валентин Иванов, посвятивший раннюю повесть таежной погоне молодого зоотехника за диверсантами.

Шпионы частично вернулись в плохую фантастику и олдскульные детские приключения, частично переехали в юморески и мультики про схватки доблестных майоров с глуповатыми агентами 008 или 00Х — под песенку Владимира Высоцкого про мистера Джона Ланкастера Пека.

Лишь иногда в провинциальных и еще реже в столичных издательствах выходили книги верных теме авторов. Но принципа «шпионы здесь и сейчас» продолжали держаться совсем уж единицы вроде Виталия Горбача, в 1975 году выпустившего в Махачкале вторую книгу дилогии про внедрение цээрушниц в семьи особо важных офицеров «За теневой чертой». Стандартная шпионская повесть Николая Волкова «Не дрогнет рука», написанная в середине 60-х, в 1979-м и 1983-м просто переиздавалась в Красноярске в виде сборника с добавленными милицейскими рассказами. А в столичных книгах бывшие белогвардейцы, предатели или просто замаскированные дворяне оказывались не шпионами, а либо стяжателями (знаменитый «Ларец Марии Медичи» Еремея Парнова и «Беспокойное наследство» Владимира Ишимова и Александра Лукина), либо измученными ностальгией бедолагами («Колесо Фортуны» Николая Дубова).

Так было неинтересно, поэтому в регионах время от времени появлялись свежие оммажи шпионскому роману, выглядевшие совершенно аутентичными образцами поджанра параноидальной эпохи. В 1982 году в Таткнигоиздате вышла повесть Зуфара Фаткудинова «Тайна стоит жизни», в которой лейтенанты НКВД ловили зловещих гитлеровских агентов в подземельях предвоенной Казани и Свияжска. Одновременно в журнале «Уральский следопыт» была опубликована повесть Сергея Крапивина «Пять дней шесть лет спустя» (заключительная часть трилогии, начало которой автор писал вместе с младшим братом, знаменитым Владиславом Крапивиным) про пионеров и комсомольцев, ловящих в послевоенных белорусских лесах местного уроженца, ставшего английским диверсантом.

Кончина жанра была бы совсем скоропостижной, кабы в конце 60-х не вышла трилогия Олега Шмелева и Владимира Востокова «Ошибка резидента». Она потрясла читателя сюжетом — перевербовка матерого резидента выламывалась из привычного формата, — но особенно множеством мелких и явно подлинных подробностей разведывательной и контрразведывательной работы (впечатлявших даже несмотря на шаблонно модульную фабулу и непременное разоблачение стиляг и фарцовщиков). На повторение такого эффекта рассчитывать не приходилось — просто потому, что другого главного контрразведчика страны, выгнанного с работы, но допущенного к литературному труду, в природе быть не могло: бывший руководитель Второго Главного управления КГБ генерал-лейтенант Олег Грибанов, взявший псевдоним Шмелев, был единственным в своем роде.

Однако через пять лет после выхода первой книги трилогии еще больший эффект произвел другой роман, по формальным признакам причисляемый к шпионским. «Момент истины» Владимира Богомолова об охоте на шпионско-диверсионную группировку, способную сорвать неожиданное наступление Красной Армии, безоговорочно относился к «большой» литературе, при этом отличался неимоверным сюжетным и повествовательным драйвом. Богомолов первым и чуть ли не единственным показал, как один человек или маленькая группа может успешно противостоять действиям «сильнейшего государства», в то время как свое сильнейшее государство то и дело пытается все испортить. И уж точно не могло быть второго автора с таким опытом, кругозором, характером и литературным даром.

Его и не было. Зато «Момент истины» усилил формирующийся тренд 70-х — первую волну повышенного официального интереса к Великой Отечественной, партизанам и фронтовым разведчикам.

Возвращение шпионов могло случиться в середине 80-х: при Андропове и раннем Горбачеве сформировался явный госзаказ на решительный отпор западному влиянию. Но снова откликнулись в основном киношники. После долгого перерыва фильмы про шпионов пошли косяком: «Кольцо из Амстердама», «Смерть на взлете», «Бармен из „Золотого якоря”», «Возвращение резидента» и «Конец операции „Резидент”», «Контракт века», «Мы обвиняем». В большинстве из них шпионы превратились либо в невнятных пропагандистов-вербовщиков, либо в откровенных жуликов, бояться которых непросто и неинтересно. Промышленный шпионаж упоминался вскользь, а тема агентов влияния в политическом и военном руководствах по понятной причине затрагиваться вообще не могла.

Литераторы на кампанию почти не отреагировали (документальные книги про тайную войну ЦРУ со всеми на свете не в счет) либо остались незамеченными, как Теодор Гладков с романом 1982 года «Последняя акция Лоренца» (как раз про вербовщика). Даже роман сверхпопулярного Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить» (1979) с четкой шпионской линией особой славой не пользовался — в отличие от снятого на его основе сериала (1984).

Понятно, что и сериалу невозможно дотянуться до другого многосерийного фильма по книге Семенова, как ихним шпионам невозможно дотянуться до нашенских разведчиков.

Но это совсем другая история.