«Ориентализм» Эдварда Саида увидел свет в 1978 году. С тех пор мода на постколониальные исследования растет, но сам ориентализм, сложившийся в колониальную эпоху, из нашей жизни никуда не делся. Мы по-прежнему смотрим на загадочный Восток сквозь призму романтических представлений о вековой мудрости индийских отшельников, традиционности мусульманских семей и вопиющей роскоши султанских сералей. Другой вариант упрощающего взгляда заключается в сведении высокой мусульманской культуры к рассаднику фундаментализма, ущемления прав меньшинств и прибежищу разгневанных бородачей. Взирая из XXI века, трудно поверить, что не так давно мусульманские поэты воспевали однополую любовь, жаркий эротизм полиамории, спиритические видения и высокое ремесло куртизанок-таваиф. Сегодня мы вооружимся томиком Gender, Sex, and the City: Urdu Rekhtī Poetry in India, 1780—1870, главной индийской специалистки в области гендерных исследований Рут Ванита, электронной библиотекой поэзии урду, рядом научных статей и углубимся в поразительный мир стихотворного жанра рехти.

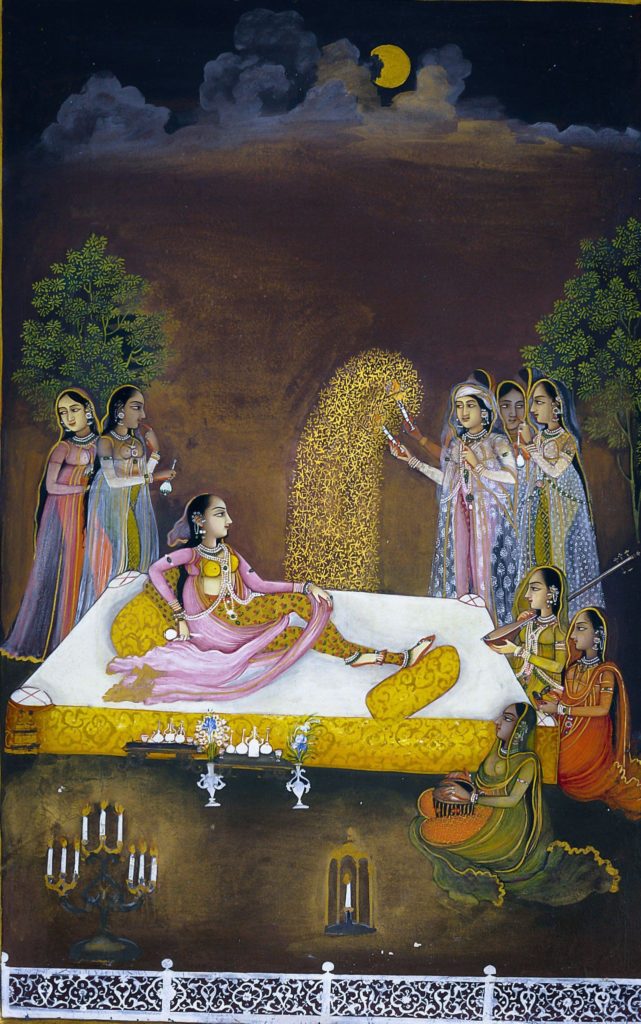

Поэзия рехти расцвела на севере Индии в начале колониальной эпохи, когда местные правители шаг за шагом теряли реальную политическую власть: после Битвы при Плесси в 1757 году британские торговцы впервые получили контроль над несколькими провинциями Бенгалии, а в 1856 году под предлогом «недостойного правления» аннексировали княжество Аудх; на тот момент английская корона уже владела больше чем половиной территории Индийского субконтинента. В это неспокойной время многие правители (в особенности Великие Моголы в Дели и навабы Аудха со столицей в Лакхнау) направили стремительно скудеющие ресурсы на развитие изящных искусств, музыку, театр, литературу. В наше время так поступают крупные корпорации, которые вкладывают миллиарды в благотворительность, чтобы спасти деньги от фискальных служб. От этого периода до нас дошло огромное количество литературного материала, который во многом еще ждет своих исследователей. Нравы в «городах вечного праздника» царили достаточно фривольные, и недвусмысленное тому свидетельство — поэзия в жанре рехти. Известные поэты находили в ней возможность эпатировать, осваивать новые метафоры и сюжеты, задействовать необычных лирических героев. Для литературы на языке урду новаторский жанр стал глотком свежего воздуха. Как это вышло?

Поэтическая форма газелей (самой распространенной формы стихотворения в арабской, персидской, пуштунской и еще множестве литератур — небольшой поэмы с монорифмой и подписью автора, включенной в заключительную строфу) когда-то получила бурное развитие в среде мистиков и поэтому всегда, даже в более секулярные времена, пестрила суфийским лексиконом и отличалась крайней иносказательностью. Однако приводящие в восторг множественные смыслы персидских и индийских газелей тесно связаны с крайней ограниченностью арсенала устойчивых метафор.

Поэтическая форма газелей (самой распространенной формы стихотворения в арабской, персидской, пуштунской и еще множестве литератур — небольшой поэмы с монорифмой и подписью автора, включенной в заключительную строфу) когда-то получила бурное развитие в среде мистиков и поэтому всегда, даже в более секулярные времена, пестрила суфийским лексиконом и отличалась крайней иносказательностью. Однако приводящие в восторг множественные смыслы персидских и индийских газелей тесно связаны с крайней ограниченностью арсенала устойчивых метафор.

(Здесь пытливый читатель может спросить: почему это я не различаю урду и персидскую литературы? В этом нет большой нужды, поскольку Индия до XIX века была крупнейшим центром персидской литературы, персидский использовался как язык делопроизводства в государстве Великих Моголов, многочисленных княжествах, возникших на руинах их империи, и даже какое-то время при владычестве Ост-Индской компании).

О каких метафорах речь? Мотылек и свеча, соловей и роза, кипарис за высокой стеной сада; взгляды-стрелы из бровей-луков, локоны-сети, в которые попалась птица-душа; старец, который отбросил все приличия и пьет вино истины в борделе, лицемерный аскет, кичащийся своей репутацией, вызывающий эротические переживания мальчик-тюрок с пушком над верхней губой, строгий мухтасиб, представитель полиции нравов. К дьяволу все приличия, виночерпий, неси же вина! Все это берет начало в высоком мистическом чувстве, пусть даже большинство авторов, писавших на фарси и урду, не имели особого отношения к религии. К этому списку следует прибавить персонажей арабского (Маджнун и Лейла, ушедший караван) и персидского эпоса (Рустам, Джамшид, Хосров и Ширин, птица Симург, феи-пери) и кораническую традицию (прекрасный Иосиф, мудрый Моисей, зловредный Фараон, кудесник Иисус). Уроженцы Индии позволяли себе похулиганить и прибавить к незыблемому канону персонажей индийской мифологии. На этом в целом допустимый набор метафор и героев заканчивался и начиналось столь любимое ценителями виртуозное жонглирование смыслами.

Приведем в пример классическое стихотворение Хафиза в переводе Марины Рейснер:

Грудь моя от сердечного жара в тоске по любимой сгорела.

Этот дом был охвачен пламенем, жилище это сгорело.

Тело мое плавилось в разлуке с любимой,

Сердце мое в огне красоты ее лика сгорело.

В каждом, кто узрел цепи локонов той периликой [пери — прекрасная фея],

Страдающее сердце от жалости ко мне, безумцу, сгорело.

Взгляни, как в сострадании к моим горючим слезам сердце свечи

Под вечер от любви, как мотылек, сгорело.

Близкий, а не чужой, сочувствует мне,

[Ведь], когда я расстался с самим собой, сердце,

[ставшее мне] чужим, сгорело.

Власяницу воздержания унесли от меня воды Харабата [Харабат — таверна, воды Харабата — вино],

Жилище моего разума спалил огонь питейного дома.

Поскольку пиала сердца от данного мною обета разбилась,

Душа моя, словно тюльпан, без вина и без чаши сгорела.

Не ищи приключений, вернись, ведь зрачки моих глаз

Сорвали власяницу и из благодарности сгорели.

Оставь свои сказки, Хафиз, испей глоток вина,

Ведь мы не спали всю ночь, а свеча под звуки сказки сгорела

Поиск метафор в таком тексте — сам по себе интересный квест, и по мере освоения новых произведений растет радость узнавания. Сможете найти все образы?

Своеобразие жанра рехти, в свою очередь, заключается в принадлежности к условно женской и потому «домашней», приватной сфере жизни. Само слово «рехти» — это женский род от термина «рехта», которым в урду называют классическую поэзию. Чаще всего произведения рехти написаны от женского лица, и говорится в них о том, что скрывалось от посторонних глаз: событиях, которые разворачивались в женской половине дома, отношениях с соседями, бытовых проблемах и неурядицах, сексуальных отношениях с мужчинами и женщинами — не высоких трагических переживаниях неразделенного чувства, а именно физической связи, томлении плоти. И хотя почти вся поэзия, что дошла до наших дней, написана мужчинами (ниже мы коснемся, умаляет ли это их эмансипационную ценность), удивляет и восхищает то, с какой детальностью и живостью описаны мелочи «домашней» жизни. Авторы-мужчины детально выучивали термины и обороты, использовавшиеся на женской половине дома, чтобы потом корректно и к месту использовать их в своих газелях, и тем открыли для себя и слушателей огромный мир новой образности, а современным исследователям — колоссальное и почти не изученное поле материальной культуры восточного города XVII–XIX веков.

Своеобразие жанра рехти, в свою очередь, заключается в принадлежности к условно женской и потому «домашней», приватной сфере жизни. Само слово «рехти» — это женский род от термина «рехта», которым в урду называют классическую поэзию. Чаще всего произведения рехти написаны от женского лица, и говорится в них о том, что скрывалось от посторонних глаз: событиях, которые разворачивались в женской половине дома, отношениях с соседями, бытовых проблемах и неурядицах, сексуальных отношениях с мужчинами и женщинами — не высоких трагических переживаниях неразделенного чувства, а именно физической связи, томлении плоти. И хотя почти вся поэзия, что дошла до наших дней, написана мужчинами (ниже мы коснемся, умаляет ли это их эмансипационную ценность), удивляет и восхищает то, с какой детальностью и живостью описаны мелочи «домашней» жизни. Авторы-мужчины детально выучивали термины и обороты, использовавшиеся на женской половине дома, чтобы потом корректно и к месту использовать их в своих газелях, и тем открыли для себя и слушателей огромный мир новой образности, а современным исследователям — колоссальное и почти не изученное поле материальной культуры восточного города XVII–XIX веков.

Герои поэзии рехти — женщины всех социальных положений и профессий, начиная от прислуги и респектабельной домохозяйки до артистки и куртизанки, а также мужчины разного социального положения: базарные торговцы, мистики, поэты, повесы-бездельники, офицеры, которые обычно выступают собеседниками, друзьями, супругами или любовниками главных героинь. Если говорить в формальных терминах, то классическая форма поэзии рехта предполагает (грамматически) мужской голос, обращенный к возлюбленной или возлюбленному, будь то человек или Творец (обычно тоже в мужском роде), в то время как поэзия рехти — (грамматически) женский голос.

Обширный материал традиции рехти, помимо неоспоримых литературных достоинств, служит еще и неожиданной и очень откровенной иллюстрацией того, как под спудом патриархального общества сложными путями прорастали личная свобода, сексуальная независимость и горизонтальные социальные связи угнетенных женщин. Многочисленные диалоги, монологи-жалобы и сценки складываются в красочную мозаику жизни мусульманского города.

Поэзия рехти пестрит описаниями городских топосов, что отличает ее от классической поэзии рехта, где набор локаций ограничен мечетью, дворцом, базаром и питейной лавкой. Более «приземленные» «женские» стихи живописуют лавки ремесленников, внутренние комнаты и дворики, крыши, где по сию пору в Азии располагается пограничное пространство между приватным и публичным, сады и берега рек, языческие храмы и могилы суфийских шейхов, места поэтических вечеров-мушаиров и красочных празднеств в Дели и Лакхнау.

До нашего времени дошли сборники стихов лишь самых популярных сочинителей рехти, и, как я уже говорил, практически все они мужчины. Да и посетителями мушаиров, как правило, были почти исключительно мужчины: поэты и музыканты, высшие офицерские и административные чины, знатные покровители изящных искусств. Но не стоит делать поспешных выводов о том, что обращение к женскому голосу служило исключительно для реализации мужских сексуальных фантазий или насмешек.

Так, например, поэт Абид Мирза, творивший под псевдонимом Бегум Лакхнави, Госпожа из Лакхнау, воспевал женщин как обладательниц привилегированного доступа к самому источнику поэзии (перевод по англоязычному источнику в книге Рут Ванита):

Женщина — нимфа в раю языка,

Если она из сада Лакхнау

Женщина — монета в стране языка, ценная во всем мире

Женщины — настоящий источник языка

Откуда у несчастных мужчин человеческая речь?

Исконное право женщин — знание языка.

Как можно бороться с языком с помощью языка?

Как считает Рут Ванита, авторы поэзии рехти, играя с гендерными ролями, нарушая общественные нормы, меняя одежды и образы, создавали новую городскую идентичность. Таким образом, несмотря на свой бесспорный развлекательный и увеселительный характер, поэзия рехти заключала в себе мощный эмансипационный потенциал, предоставляя голоса женщинам, секс-меньшинствам и иным угнетенным слоям общества.

Возможно, что в жанре рехти писали и женщины, а то, что до нас не дошли их произведения — случайность и насмешка судьбы. Еще одна исследовательница Карла Петевич считает, что подобные произведения, если и были, то крайне немногочисленны, и вот по какой причине: большинство поэтесс, чтобы легитимировать свое вторжение в социальное пространство и отвоевывать место в мужской иерархии, писали в «более серьезном» жанре рехта. В XVIII и первой половине XIX века в Северной Индии было множество поэтесс. Большая часть авторов выходила из числа куртизанок, но писали стихи иногда и замужние дамы. В 1864 году под редакцией Хакима Фасиуддина Ранджа вышла печатная антология «Бахаристан-и Наз», «Цветущий сад кокетства», включавшая лучшие произведения 174 поэтесс, писавших на урду и фарси. Крайне популярная в свое время Мах Лака Чанда Баи лично преподнесла сборник своих стихов в подарок одному из глав Ост-Индской компании Джону Малкольму, то есть, по сути, налаживала политические связи, а также вкладывала средства в проведение нескольких крупных религиозных торжеств. А имя самой знаменитой куртизанки-поэтессы наверняка знакомо многим российским читателям: по мотивам удивительной и трагической биографии Умрао Джан из Лакхнау написано несколько романов и снят почти десяток фильмов, в том числе крайне популярная в СССР лента «Красавица Умрао» Музаффара Али.

Возможно, что в жанре рехти писали и женщины, а то, что до нас не дошли их произведения — случайность и насмешка судьбы. Еще одна исследовательница Карла Петевич считает, что подобные произведения, если и были, то крайне немногочисленны, и вот по какой причине: большинство поэтесс, чтобы легитимировать свое вторжение в социальное пространство и отвоевывать место в мужской иерархии, писали в «более серьезном» жанре рехта. В XVIII и первой половине XIX века в Северной Индии было множество поэтесс. Большая часть авторов выходила из числа куртизанок, но писали стихи иногда и замужние дамы. В 1864 году под редакцией Хакима Фасиуддина Ранджа вышла печатная антология «Бахаристан-и Наз», «Цветущий сад кокетства», включавшая лучшие произведения 174 поэтесс, писавших на урду и фарси. Крайне популярная в свое время Мах Лака Чанда Баи лично преподнесла сборник своих стихов в подарок одному из глав Ост-Индской компании Джону Малкольму, то есть, по сути, налаживала политические связи, а также вкладывала средства в проведение нескольких крупных религиозных торжеств. А имя самой знаменитой куртизанки-поэтессы наверняка знакомо многим российским читателям: по мотивам удивительной и трагической биографии Умрао Джан из Лакхнау написано несколько романов и снят почти десяток фильмов, в том числе крайне популярная в СССР лента «Красавица Умрао» Музаффара Али.

Фигура куртизанки-таваиф вообще является ключевой для литературной и музыкальной культуры того времени. Патриархальное мусульманское общество предполагало для женщины один путь — замуж и на закрытую женскую половину дома. Сложная карьера куртизанки зачастую оказывалась единственной альтернативой. Известные таваиф были поэтессами, танцовщицами и музыкантами, которые искусно пользовались расположением мужчин, попадали туда, куда простым женщинам вход был заказан — например, на дворцовые приемы, мушаиры, охотничьи выезды. Иными словами, таваиф одновременно реализовывали потенциал своих талантов, упорства и женского обольщения. Достигнув зрелого возраста, успешные куртизанки могли аккумулировать значительное состояние, основать свою школу таваиф либо «остепениться» и выйти замуж. Не имея возможности побороть патриархальные устои или же существовать вне их, танцовщицы использовали их как карьерный инструмент. И конечно же, такой путь был тернист и полон опасностей. Угрозы нежелательной беременности, изнасилования и перспектива закончить жизнь в дешевом борделе всегда преследовали таваиф.

В такой атмосфере рождался удивительный поэтический жанр. Что же выходило из-под калама дерзновенных поэтов урду? (Ради научной честности необходимо упомянуть, что в силу малой доступности произведений примерно четверть приведенных примеров переведена автором данного материала с оригинала на урду, остальные — с английского подстрочника).

В такой атмосфере рождался удивительный поэтический жанр. Что же выходило из-под калама дерзновенных поэтов урду? (Ради научной честности необходимо упомянуть, что в силу малой доступности произведений примерно четверть приведенных примеров переведена автором данного материала с оригинала на урду, остальные — с английского подстрочника).

Некоторые стихи представляют собой, как сказали литературоведы советской школы, «шутливые сценки бытовой жизни», подобно этому фрагменту из Рангина:

Когда принесла лиф, что сшила для меня, белошвейка

Гордясь результатом своих трудов, смеялась она, белошвейка

Чтоб умерить ее гордыню, я сказала:

Послушай меня, подойди, госпожа белошвейка!

Как плохо ты выкроила этот лиф сзади!

Он свободно болтается, как бы туго я его ни затягивала, белошвейка!

Другие описывают любовно-бытовые сложности. В этом фрагменте от лица девушки, претерпевающей от неусыпного надзора гувернантки, тот же автор рассказывает, как сложно тайно провести в дом объект своей любви:

Желаю тебе умереть, няня,

Пусть весть о твоей смерти дойдет до твоего дома, няня

Ты не позволяешь ступить мне и шагу, увы, увы,

Как мне вырваться из рук твоих, няня?

Я бы хотела, чтобы кто-нибудь измельчил много красного перца

И всыпал его в твои глаза, няня. . .

Я бы достала сегодня своих кукол,

Если бы только няня ушла утром домой. . .

Вчера ты сказала, что дашь мне сегодня выходной

Что мне делать теперь , если ты не сдержала слово, няня?

Ты не позволяешь мне выйти на крышу

Я бы поднялась наверх, если бы только она пошла домой, эта няня

И если я пошлю тебе сообщение, Рангин,

Она тут же придет и зарежет тебя, эта няня!

Героини поэзии рехти высказывают обыденные желания, понятные любому современному человеку, и тем самым нарушают литературную конвенцию, в рамках которой достойной темой была лишь чистая неразделенная страсть — не то к смертному объекту своей любви, не то любви к Господу. Так, героиня стихотворения поэта, писавшего под псевдонимом Инша, ищет забытья в объятиях бывшего любовника (или любовницы, поскольку автор скрывает пол партнера):

Ради сердечной близости мне пришло в голову уйти ненадолго

Чтобы провести время, наслаждаясь знакомством с бывшим любовником

Укусы за пальцы, раздутые ноздри, отчаянно

Он сказал: достаточно, будь добра и пощади мои года

Значительная часть поэзии в жанре рехти — как газелей, так и форм меньшего размера, — посвящена любви и сексуальным связям между женщинами. В этой газели Рангина замужняя женщина готовится к визиту подруги:

Значительная часть поэзии в жанре рехти — как газелей, так и форм меньшего размера, — посвящена любви и сексуальным связям между женщинами. В этой газели Рангина замужняя женщина готовится к визиту подруги:

Я пошлю за украшениями и назначу встречу,

Я должна обмакнуть свое платье в розовую воду,

Я расстелю нетронутый белый ковер

И на нем будет лежать кинжал, как намек!

Я закажу цветочные украшения, кардамон и гвоздику,

А также новый кальян и глиняную чашу для табака.

Желание непреодолимо:

Бутоны и цветы не влекут меня,

Девочка моя, твои аллеи влекут меня.

Кардамон и бетель [жевательная смесь] не влекут меня,

Лишь те жемчужины, что ты прячешь во рту, влекут меня!

(Инша)

Встречи проходят бурно. Любовница замужней женщины обозначается обычно словами «занакхи» или «ду-гана».

Когда ты привязываешь сабура [фаллоимитатор] к талии,

Я взволнована и не могу держать себя в руках, ду-гана

Как мне не воспевать свою ду-гана?

Клянусь тобой, он такой короткий и полный озорства, ду-гана

Когда ты скользишь чуть ниже и трешь меня,

Я очарована тобой, о мое невинное увлечение, ду-гана

(Рангин)

Я грязна и неумыта, дай мне принять ванну, моя девочка.

Неужели я хоть раз отказывала тебе в этом?

(Кайс)

Любые отношения могут окончиться болезненным разрывом:

С тех пор, как моя ду-гана бросила меня,

Дом мой пуст, а город будто заброшен.

(Кайс)

В целом в поэзии рехти хватает пассажей, которые звучат исключительно злободневно:

Госпожа воспитательница, как возможно, что это все еще под запретом?

Я и моя ду-гана совершили обряд мут`а [Принятая у шиитов форма брачного договора, часто с оговоренной заранее продолжительностью союза]

(Нисбат)

Как я уже говорил, жанр рехти перетряхнул канон и открыл символический потенциал ранее не задействованных мелочей. Вот лирический герой Инша заигрывает с любовницей:

Когда, играя, я набегаю черной тучей

Шнурок твоих штанов рвется, ослепляя меня, словно молния.

А вот тот же образ использует Рангин от женского лица:

О пери, что можно сказать о твоем шнурке?

Твой шнурок прекраснейший из всех шнурков.

Казалось, молния вспыхнула перед моими глазами!

Твой шнурок развязался в темных облаках.

В поэме того же автора подруга советует поэту, как завоевать возлюбленную:

Занимай ее болтовней и спорами,

Пока срываешь совсем другие цветы в ее постели,

Пока топчешь травы и кусты в ее цветнике,

Пока тайно выжимаешь сок из пары апельсинов.

Город как социальная сеть держится на слухах, сплетнях и кривотолках. Защитить свою честь и скрыть связи было насущной необходимостью для большинства горожанок:

То, что занакхи приходила ко мне вчера вечером, — это неправда.

Как мы вообще могли встретиться? — это неправда

Моя лежанка стояла во дворе — какой дорогой она могла прийти,

Перебраться через такую высокую стену! — Это совершенная неправда.

(Инша)

Молодые девушки в страхе перед осуждением общества вынуждены сдерживать свои желания:

Сестренка, ты хочешь от меня близости!

Невозможно быть двум девушкам в такой близости,

Прекрати соблазнять меня, уходи!

Что ты называешь любовью, эту возможность близости?

Эти игры в жениха и невесту, о Инша,

Лишь для падших женщин, желающих такой близости!

А более искушенные, наоборот, не стесняются своих желаний и ищут единомышленниц, как в поэме Джураты Лакхнави:

Давай позовем в наш дом всех «играющих» женщин,

Пригласим их в залы, полные цветов и бетеля, обнимем,

Окропим их розовой водой, а когда они начнут жаловаться на своих мужей,

Мы с тобой затянем песню, научим их нашей припевке:

«Приходи, ду-гана, давай поиграем!»

Еще один представитель жанра, Джан Сахиб, писал в более позднюю эпоху, в начале XIX века, когда над Индией уже реяло знамя Ост-Индской компании и повсюду ощущался кризис и упадок. Эти обстоятельства отразились во многих стихотворениях, например, в этом, где поэт от лица старухи оплакивает ушедшую юность и красоту:

Я теперь того пола, которому не достается любви

Кто меня купит, покупателей не осталось

Чей взгляд остановится на погасших глазах?

Наполненные нектаром очи исчезли

Цветочное лицо, ароматные локоны исчезли,

Что показать — слова остались, но посмотреть не на что

Ни тонкой шеи, ни упругих ягодиц

Приятная талия и чресла исчезли

Холмы, когда-то похожие на сдобные булки, теперь плоские лепешки.

Груди уж больше не круглы, подобно сладким сахарным шарикам.

. . .

Где женская притягательность, ради которой мужчины привыкли умирать?

То, что было раньше во мне, о подруги, ушло

К середине XIX века жанр рехти стал клониться к закату. Это особенно видно по произведениям позднего поэта Джана Сахиба и его учеников, в которых все чаще звучит менторский тон и осуждение фривольного поведения. Смертельный удар рехти и всей индийской литературе нанес 1857 год, год Сипайского восстания, которое в английском языке называют Великим мятежом, а индийцы — Первой войной за независимость. Солдаты колониальной армии, сипаи, сбросили английское командование и стеклись в крупные города, где к ним присоединялись все новые и новые группы недовольных оккупантами. Восстание, которое могло обернуться крушением Британской империи, потерпело сокрушительное поражение из-за разногласий в стане повстанцев. Хотя большинство солдат колониальной армии исповедовали индуизм, колониальные власти назначили главными виновниками восстания мусульман. Вероятно, дело в том, что значительная часть местных князей была мусульманами, а возможно, потому, что сипаи принесли клятву верности последнему Великому Моголу, падишаху Бахадур Шаху Зафару II, который на момент восстания был глубоким стариком, обнищал и с трудом контролировал даже собственный гарем.

К середине XIX века жанр рехти стал клониться к закату. Это особенно видно по произведениям позднего поэта Джана Сахиба и его учеников, в которых все чаще звучит менторский тон и осуждение фривольного поведения. Смертельный удар рехти и всей индийской литературе нанес 1857 год, год Сипайского восстания, которое в английском языке называют Великим мятежом, а индийцы — Первой войной за независимость. Солдаты колониальной армии, сипаи, сбросили английское командование и стеклись в крупные города, где к ним присоединялись все новые и новые группы недовольных оккупантами. Восстание, которое могло обернуться крушением Британской империи, потерпело сокрушительное поражение из-за разногласий в стане повстанцев. Хотя большинство солдат колониальной армии исповедовали индуизм, колониальные власти назначили главными виновниками восстания мусульман. Вероятно, дело в том, что значительная часть местных князей была мусульманами, а возможно, потому, что сипаи принесли клятву верности последнему Великому Моголу, падишаху Бахадур Шаху Зафару II, который на момент восстания был глубоким стариком, обнищал и с трудом контролировал даже собственный гарем.

Княжеский двор в Лакнау был упразднен британцами за год до великого восстания — колониальные власти обвинили правителя, наваба Ваджид Али Шаха, в недостойном правлении и развращенности. Шокированный правитель еще несколько лет требовал вернуть себе земли, оббивая лондонские пороги и требуя аудиенции у королевы Виктории. Великий Могол Бахадур Шах Зафар II закончил дни в ссылке в Рангуне, так и не поняв, почему британцы — вчерашние вассалы — вдруг обвинили падишаха Индии в измене. Его могилу колониальные власти стерли с лица земли, чтобы избежать возможного паломничества. Схожая участь постигла значительную часть княжеских дворов, уничтожив среду, в которой прежде рождалась высокая литература. Участь куртизанок была незавидна: британским офицерам прямо запрещалось иметь романтические связи с туземными женщинами, кроме дешевых проституток, и таваиф оказались вне закона, согласно своду правил, известному как Anti Nautch Bills, Законы против танцовщиц.

Осознав поражение, индийские мусульмане принялись искать причины, почему они не смогли выстоять в битве с колониальной властью. Ответ, который предлагали антиколониальные и вместе с тем фундаменталистские течения, удивительно резонировал с пуританской этикой: мусульмане изнежены и развращены, сочиняют декадентские стихи об однополой любви, курят хукку, забыли Божьи заповеди и не могут держать в руках меч! Во второй половине XIX века новое поколение мусульман, вооружившись печатной прессой, многотиражными памфлетами и идеями очищения ислама, начало наступать на неудобные литературные жанры, музыкальные бдения и другие, по их мнению, неприглядные стороны общественной жизни. Критик Мухаммад Хуссейн Азад, составитель истории литературы урду, по которой до сих пор учат большинство студентов в Индии и Пакистане, оставил за бортом своего учебника весь пласт женской литературы — и рехти в том числе. Моральным камертоном в индийской мусульманской среде стали пуритански настроенные реформаторы, презиравшие «туземные» проявления религиозного чувства — поэзию, музыку, популярный культ святых — и поддерживающие идеал патриархального семейного уклада.

Любопытно, что Инша, один из важнейших представителей жанра рехти, предсказал подобный конец:

Угнетенное сердце страстями разграблено.

Моя кибла [направление на Мекку, метонимически — святилище] ваххабитами разграблена...